面向地方应用型本科院校的信号与系统课程教学的再思考

何海浪+黄乘顺+林峰+黄同成+谢兵

[摘 要]信号与系统课程历来是一门重要而又难教难学的课程。传统课程教学模式不符合新形势下应用型人才培养需求,该研究阐述了邵阳学院向应用型本科院校转型发展过程中按照应用型人才培养目标,在信号与系统课程的教学内容、教学方法、考核方式等方面所进行的探索。

[关键词]地方应用型本科院校;课程教学与改革;信号与系统

[中图分类号] G642.421 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2018)01-0070-03

2015年10月,教育部发文《引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(教发〔2015〕7号),地方普通本科院校向应用型本科院校转型正式拉开帷幕。这是一项非常复杂的系统工程,包括教育理念的转变、人才培养方案和课程体系的改革、课堂教学与实践教学的改革等诸多方面。课程教学是整个人才培养体系中最重要的环节之一,本文阐述了我校在转型发展过程中,信号与系统课程在向应用型转型发展背景下所做的主要工作。

众所周知,信号与系统是通信工程、电子信息等专业的本科生的一门专业基础课,是国内许多大学的研究生入学考试课程之一,课程的重要性毋庸置疑。它以物理、电子电路、高等数学、复变函数、线性代数等课程为基础,主要讨论信号的分析方法以及信号通过系统后求解输出的方法,其中的概念和方法广泛应用于通信、雷达、自动控制、遥感、图像处理等领域,是后续众多专业课程如通信原理、数字信号处理、数字图像处理等的先修课,在整个专业课程体系中起着承上启下的作用。与电子电路等课程相比,本门课程的理论性很强,涉及的数学知识众多,知识体系庞大,而且非常抽象,历来是一门难学难教的课程,尤其对地方普通本科院校而言。笔者在地方本科院校从事多年的信号与系统课程教学,深感对传统教学模式进行改革的必要性:首先,传统教学模式不符合新形势下应用型人才培养需求。其次,对以培养应用型人才为目标的地方本科院校而言,多年扩招背景下的学生的数理基础过于薄弱。按照我校向应用型本科院校转型发展的要求,结合应用型人才培养目标和多年的教学经验,我们对信号与系统课程的教学内容、教学方法、考核方式等方面都进行了一系列的探索。

一、对教学内容的再思考与改革

理论知识的学习是根基,是学生掌握各种能力所必须具备的基础知识,因此必须重视理论知识的学习。信号与系统课程理论可简单概括为在“三个域里”(时域、频域和复频域)用“三大变换”(傅里叶变换、Z变换和拉普拉斯变换)对“两种信号及系统”(连续时间信号及系统、离散时间信号及系统)进行“两种分析”(信号分析、系统分析)。传统教学以知识为主线,重视推导各种公式及其性质,以及为了加深学生对理论知识的理解而进行的习题计算,一方面使得地方本科院校的部分学生由于数理基础有所欠缺而很难理解全部教学内容,进而丧失了对这门课程的学习兴趣,另一方面往往导致学生忽视理论知识背后的物理含义和工程背景。很多学生把这门课程当作一门数学课或者独立的一门课程来学习,比如他们会解题,考试能拿高分,但缺乏运用各种理论知识发现、分析和解决相关专业问题的能力。如果学生在后续专业课程的学习中不能运用相关知识,也就难以发挥这门课程作为先修课程的作用。

对培养应用型人才目标而言,应更侧重于要求学生掌握知识运用能力,即运用与行业有关的理论知识去认识、发现、分析和解决问题。基于此,首先,我们需要精简理论知识的教学深度和广度,在帮助学生掌握核心理论知识的基础上,侧重于知识的物理含义和工程应用的讲解,减少纯数学的推导和计算。其次,增加应用案例教学内容,将与理论知识点相关的应用技术引入课程中,加深学生对理论知识的理解,锻炼学生运用知识的能力,提高理论知识学习的趣味性和实用性。教学内容的改革主要包括以下两个方面。

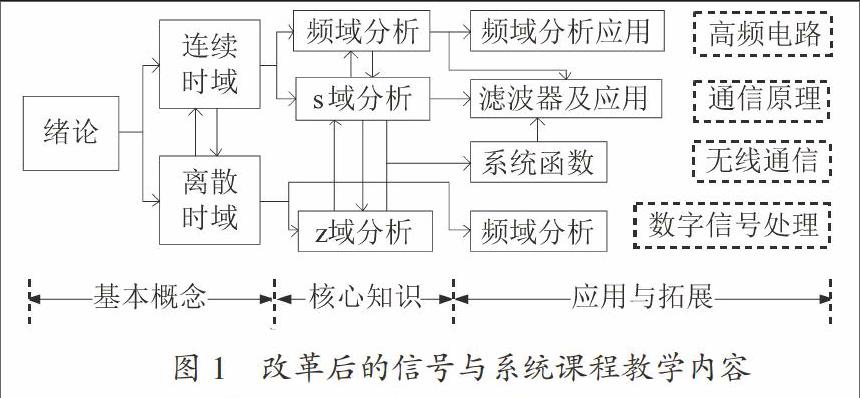

一是大胆地精简和重组传统教学内容,减少理论知识的深度和广度,如图1所示。我们对传统教学大纲进行了反复的思考,结合后续课程的需要,从庞大的理论知识体系提炼出核心课程教学内容,如卷积、傅里叶变换、拉普拉斯变换、Z变换等,淘汰一些或者过时或者应用不多的内容,如将算子方程、状态空间、梅森公式等内容,缩小理论知识的广度;同时在教学时减少理论知识深度,例如减少对广义函数与奇异信号性质、“三大变换”的性质等内容的讨论,减少烦琐的数学推导,重点掌握理论知识本身、物理含义及工程应用。

二是引入理论知识的应用与拓展部分,加强对学生知识运用能力的培养。将与知识体系相关的应用技術、后续课程中的部分内容引入,例如频谱分析、滤波、AM、FM、PCM、多载波OFDM等技术,并进行了为适应本课程教学的简化,以项目、问题和案例的形式给学生学习。这种项目驱动和问题驱动的方式,可以加深学生对其基础理论知识的理解,更重要的是可以增强学生对经典理论知识的运用能力。

二、对教学方法的再思考与改革

教学方法改革是课程教学改革的核心。传统的以教师为主、传授知识为目标的教学模式不能满足应用型人才培养的需求。应用型人才的培养以综合职业能力的培养为核心目标,培养具有实践能力、创新能力和协作能力的技术技能应用型人才。课程教学应更注重学生知识运用能力的培养,而不仅仅是知识的传授。如何将应用型人才培养目标落实在课程教学中,一直是我们课程小组苦苦思考的问题。应用型人才培养首先应改变传统以教师为主的教学方式,打造以学生为主体、教师为主导的课堂,开展启发式、讨论式、交互式和项目化的教学改革,加强对学生知识运用能力和创新能力的培养。其次要改变将课程教学分为课程教学和实验教学两部分的传统做法,将二者有机融合,实现理论知识学习、知识运用和实践能力全方位一体化培养。此外,还应充分发挥现代信息技术的优势和作用,综合利用计算机辅助教学、网络教学、虚拟实验教学技术来提升教学效果,使学生融会贯通课程知识,提高知识应用能力,培养创新精神。针对应用型人才培养目标和改革后的课程教学内容,我们目前的做法主要包括以下几点。endprint

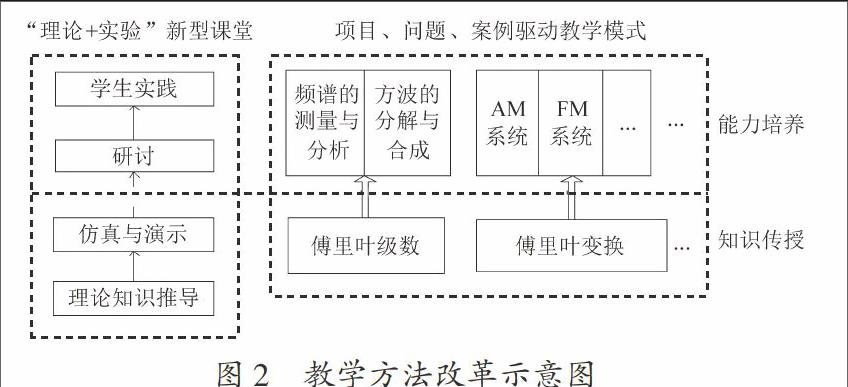

一是打破传统以理论知识为主线的灌输式教学方式,引入项目驱动、问题驱动的教学模式,如图2所示。我们摒弃传统以教材为载体、以章节为顺序和以传授知识为目的的教学模式,而改为以知识应用为目标,将与核心理论知识有关的行业应用技术进行简化,形成以项目、问题和案例为驱动的教学模式,让学生在学习中明确学到了什么,学完能做什么,还需要学什么。例如,我们为傅里叶变换理论知识应用设计了“广播发射调幅系统”“广播发射调频系统”等学习项目,这些学习项目从如何将人的语音传得更远的问题和任务出发,引导学生给出简单的解决方案。我们在教学过程中侧重引导学生运用傅里叶变换理论去分析问题,将更多的问题留给感兴趣的学生进行课外创新性学习和在通信电子线路、通信原理等课程中做更进一步的学习。教学主要以研讨的方式进行,且以学生为研讨的主体,这样有利于完成学生从“要我学”到“我要学”,从被动到主动的转变。

二是创新课堂教学模式,有机整合课堂理论教学与实验教学,提出“知识推导+仿真演示+研讨+学生实践”四位一体化的全新课堂教学模式,如图2所示。“边学边做,边做边学”,完成知识传授的同时也实现了能力的培养。具体实施上,首先改变传统以知识或者章节为主线的授课方式,将课程内容模块化,采用模块化和任务化的教材构架,以任务模块的形式组织教学。其次将每次安排2节课改为4节课,以保证每次授课能完成1个任务模块,包含理论知识推导、实验演示、习题与研讨和学生实践4个部分,采用“黑板+PPT+仿真演示+学生实践”的方式,最终完成学习知识、运用知识和实践能力的全方位培养,全面满足应用型人才的培养需求。

三是充分利用多种信息技术突破传统教学模式瓶颈,构建内容丰富、形式多样、课内课外相结合的“立体化教学环境”,拓展教学内容,提升教学效果,扩展学生学习空间和时间。“立体化教学环境”主要包括基于黑板进行必要的数学公式的推导,利用多媒体课件展示主要授课内容,制作动画演示理论知识中的重点和难点,基于Matlab或者SystemView进行理论知识应用的仿真与演示,构建网络教学课堂,开辟第二课堂等。这种传统黑板教学与多媒体教学相结合、硬件实验与计算机软件实验相补充、课内学习与课外学习相促进的“立体化教学环境”,可以将不同类型的知识以最容易被学生接受的方式传授给学生,尤其是能将抽象的疑难的知识点通过动画和课堂仿真演示实验直观地呈现给学生,有效提高了学生的学习兴趣、理解能力及知识的应用能力。此外,网络课堂除了包含了授课视频、仿真演示实验、重难点的动画等课内教学内容,还吸取了部分国内外优秀的教学资源,并设置了师生互动版块,提升学生课外学习的质量。

三、对考核方式的再思考与改革

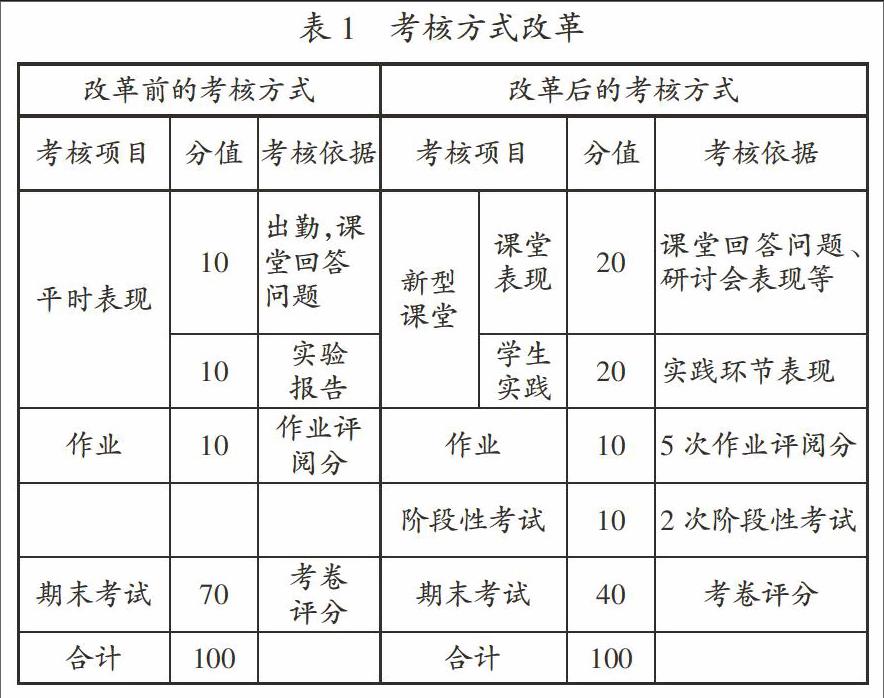

科学的考核方式,不仅能对课程教学起到反馈、调整、评价、完善作用,还能有效提高学生学习的积极性,使他们养成良好的学习方法和习惯。改革前我们主要采用传统的结果考核方式,最终成绩计算方式是期末考试占70%、实验占10%、平时表现占10%、作业占10%。这种“一考定终身”的方式侧重考核学生对理论知识的掌握程度。由于实验考核在期末考核中所占的比重过低,而且侧重对实验报告的考核,因此几乎没有涉及对学生知识运用能力、实践能力和创新能力的考核,显然不能满足应用型人才培养的需求。结合我们对课程内容和教学方法所进行的一系列改革,我们采用了过程考核和结果考核相结合的考核方式,构建一个全面的符合应用型人才培养要求的考核体系,如表1所示。

考虑到本门课程是学科基础课程,且课程理论性较强,因此我们保留了结果考核,为理论知识部分的考核设置了40%的比重。我们对课程改革的主要内容是理论与实验相结合的新型教学课堂以及“学生为主体、教师为主导”的项目、问题驱动型教学模式。因此,我们采用了过程考核,全面、实时地考核学生的知识运用能力、实践能力和创新能力,促进学生的自主学习,增强学生学习的积极主动性,提高学生的综合素质和能力。另外,由于过程考核是一个师生共同参与、连续评价、不断反馈的过程,因此还能根据考核结果制定或者调整教学改革内容,不断完善教学改革。为此,我们为课堂教学设置了40%的比重,其中,20%用于考核学生在课堂及研讨会中的表现,20%用于考核学生在实践环节的表现。

四、结语

信号与系统历来是一门重要而又难教难学的课程。本文介绍了我校在向应用型本科院校转型发展过程中,我们对信号与系统课程的教学内容、教学方法、考核方式等方面所进行的一系列改革。教学内容方面,减少了理论知识的深度和广度,突出核心知识理论及其应用;教学方法方面,采用了以学生为主体、教师为主导的项目、问题驱动型教学模式,构建了“理论+实验”的全新课堂教学模式。新課堂教学以4课时为教学时间单位,每次授课包含理论知识推导、实验演示、习题与研讨和学生实践4个部分,最终完成学习知识、运用知识和实践能力全方位培养的教学任务,全面满足应用型人才的培养需求。此外,利用多种信息技术构建丰富、多元的“立体化教学环境”,拓展教学内容,提升教学效果,增加学生学习空间和时间。

我校面向应用型的课程教学改革才刚刚开始,还有大量的工作需要开展,本文所做的工作仍然需要不断总结和改进,以便为其他专业课程的改革提供借鉴。本次改革在教学内容里引入“数字信号处理”“通信原理”等许多后续课程的知识,这是一个初步的尝试。我们目前还在思考如何打破现有以理论知识为导向的课程体系,以培养职业素质和能力为目标,构建专业知识学习、知识开发应用、综合素质拓展和实践技能一体化的模块化课程体系,全面落实应用型人才的培养目标。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 教育部,国家发展改革委,财政部.关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[EB / OL]http://www.law-lib.com.

[2] 毕萍,刘毓.面向“卓越工程师”目标进行“信号与系统”课程教学改革[J].实验室研究与探索,2014(1):190-193.

[3] 武田艳,丁文胜,孙雨明,等.过程考核在应用型本科教学中的应用[J].河南科技学院学报,2016(10):52-54.

[责任编辑:庞丹丹]endprint