发酵机发酵与自然发酵红茶品质差异分析

曲凤凤,陈东龙,封雯,倪德江*

1.华中农业大学茶学系,430070;2.浙江绿峰机械有限公司,324000

发酵是红茶品质形成的关键工序,该过程以茶多酚类化合物的酶促氧化作用为主,并伴随鲜叶内其他物质的氧化、聚合等系列复杂的化学反应,从而形成红茶独特的“红汤红叶”品质特征。关于红茶发酵的研究主要集中于发酵品质成分的变化、影响发酵品质的环境因素。发酵过程中红茶的茶黄素、茶红素、芳香物质含量升高,而儿茶素、叶绿素、氨基酸总量降低,与鲜叶内多酚氧化酶(PPO)、过氧化物酶(POD)、β-糖苷酶、脂肪氧合酶等系列酶活密切相关[1-3]。温度和通氧量主要调控多酚类物质的酶促氧化速度而影响发酵品质,一般以25~35℃为宜,且前期高温、中后期低温的变温发酵利于红茶品质的形成[4],35℃时儿茶素降解速率最高,而低温利于茶黄素、茶红素的积累[5]。同时要保证发酵室空气流通,氧气充足,及时排放二氧化碳[6];发酵室湿度通过改变发酵叶的含水量而影响发酵叶的质量[7]。我国红茶加工历史已百年有余,但许多茶厂发酵方式仍以传统的自然发酵为主,因条件难控制而导致发酵不均匀的问题十分突出,造成成茶汤色欠红亮、滋味青涩味重、香气显青气、叶底花杂。为改善红茶发酵条件,保证发酵质量,近年来我国红茶发酵设备应运而生,如红茶发酵塔[8]、控湿控氧式红茶发酵机[9]、恒温恒湿红茶发酵机[10]等。为满足红茶生产的需要,浙江绿峰机械有限公司联合华中农业大学创新发酵技术,提出“二路风原理和三仓换风循环原理”,研制出系列红茶专用发酵机:6CHFZ-400智能式发酵室、6CFT-300红茶发酵塔、6CFZDX-420红茶全自动旋转式发酵机,这些发酵机已在湖北、河南、贵州、湖南、浙江、四川等茶区广泛应用。为了分析发酵机发酵的红茶品质情况,本文以6CHFZ-400智能式发酵室为对象,比较了发酵机发酵与自然发酵的红茶品质差异,以便更好地为生产服务。

一、材料与方法

1.试验材料

2013年7月1—3日于红安县老君眉茶厂采摘相同嫩度的鲜叶,标准为一芽二三叶。

2.试验方法

采摘鲜叶于萎凋槽萎凋10h,温度为35℃,先吹冷风2h再吹热风,下料前吹冷风0.5h,中途翻叶3次,萎凋叶回潮后揉捻。使用6CR-55型揉捻机揉捻1h,解块,发酵。不同发酵方式:发酵机发酵,使用6CHFZ-400型发酵机,温度30~32℃,湿度90%以上,时间5h;室内自然发酵,温度30~32℃,湿度85%以上,时间5h。发酵叶于6CH-20型烘干机干燥:初干温度135℃,茶叶含水量15%~20%;足干温度120℃,茶叶含水量约5%。干燥后摊凉1h进行提香,温度140~150℃,至甜香显露。试验重复3次。

3.品质分析

(1)感官品质分析

茶叶感官审评法[11]。按外形20%、香气30%、汤色10%、滋味30%和叶底10%权重计分。

(2)理化成分分析

茶多酚含量:福林酚试剂法[12]。游离氨基酸总量:茚三酮比色法[13]。可溶性糖总量的测定:蒽酮比色法[13]。水浸出物含量的测定:间接法[13]。茶黄素、茶红素、茶褐素含量:系统分析法[13]。干茶粉末样色泽的测定:WSC-S色差计法[14]。

4.数据处理

试验重复3次,结果表示为平均值±标准差,采用16.0 SPSS软件中独立样本T检验法进行差异显著性检验,P<0.05。

二、结果与分析

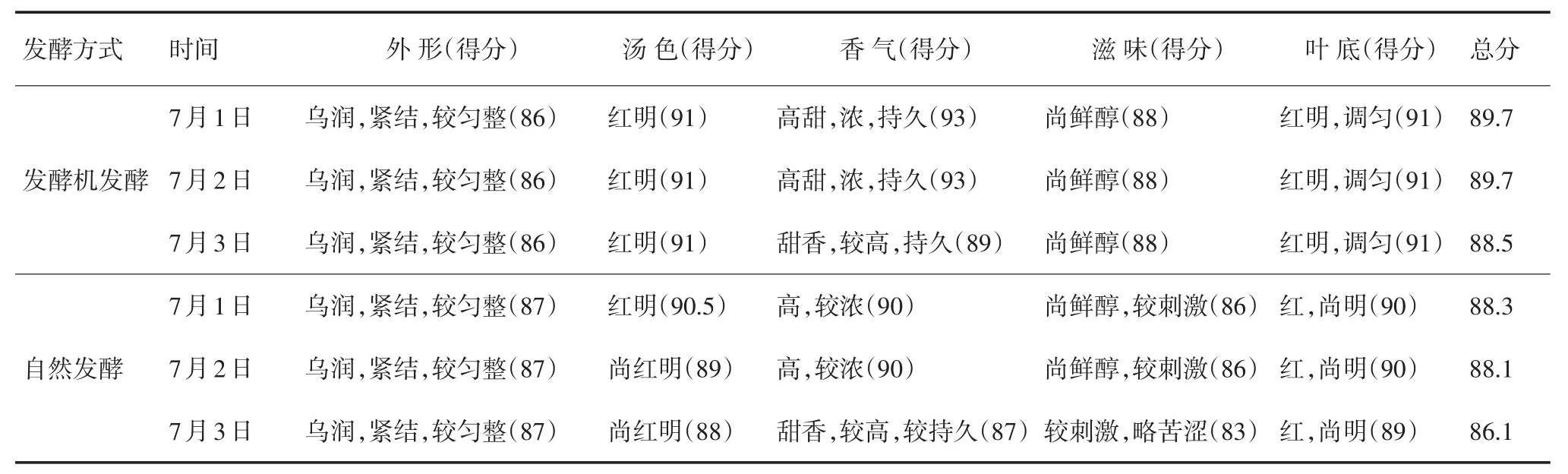

1.不同发酵方式对红茶感官品质的影响

如表1所示,发酵机发酵的红茶感官审评总分高于自然发酵的红茶,除干茶外形分数较低于自然发酵外,其汤色、香气、滋味和叶底都优于自然发酵。发酵机发酵的红茶较自然发酵红茶的汤色更红亮,甜香更持久,苦涩味弱,叶底调匀度更优。

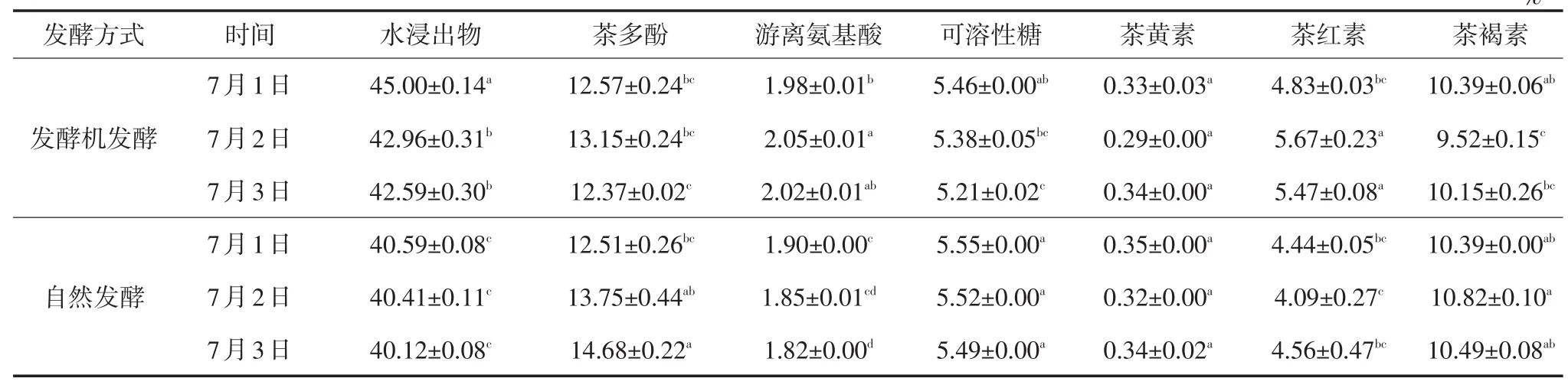

2.不同发酵方式对红茶主要理化成分的影响

发酵机和室内自然发酵红茶的主要理化成分分析结果显示,不同发酵方式对红茶水浸出物、茶多酚、游离氨基酸和可溶性糖含量均具有显著影响(表2)。发酵机发酵红茶的水浸出物、游离氨基酸含量显著高于自然发酵红茶;可溶性糖含量7月2日和7月3日的样品显著低于自然发酵;茶多酚含量在7月1日、2日的样品中与自然发酵红茶无显著差异,但在7月3日样品中显著低于自然发酵红茶。

不同发酵方式红茶的茶黄素、茶红素和茶褐素的含量见表2。结果发现,发酵机发酵红茶与自然发酵红茶的茶黄素含量无显著性差异;7月2日和3日发酵机发酵红茶的茶红素含量显著高于自然发酵;7月1日和3日两种发酵方式发酵红茶的茶褐素含量无显著差异,而7月2日发酵机发酵红茶的茶褐素含量显著低于自然发酵。发酵机发酵红茶的茶红素含量高、茶褐素含量低,从而改善了自然发酵条件下红茶汤色尚红明的问题。

表1不同发酵方式对红茶感官品质的影响

表2不同发酵方式对红茶主要理化成分的影响

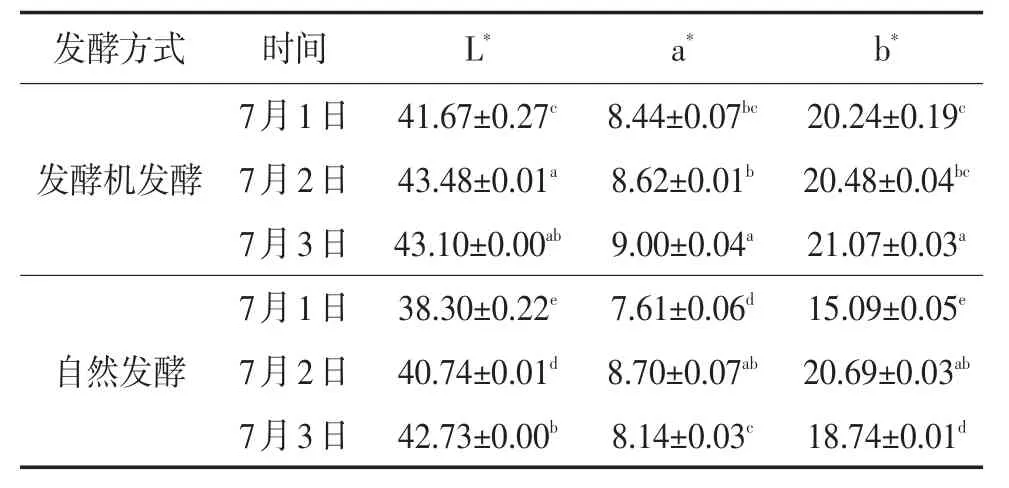

表3不同发酵方式对红茶干茶粉色差的影响

3.不同发酵方式对红茶干茶粉色差的影响

在L*a*b*表色系中,L*值表示明度值,从黑(-L*)到白(+L*)渐变;a*值表示红绿色调,从红(+a*)到绿(-a*)渐变;b*值表示黄蓝色调,从黄(+b*)到蓝(-b*)渐变。由表3可知,发酵机发酵红茶干茶粉L*、a*、b*都显著高于自然发酵,说明发酵机发酵红茶在明度、红色调及黄色调方面都优于自然发酵,因此其外形、汤色及叶底的得分均高于自然发酵。

三、讨论

我国许多茶厂为提高茶叶资源利用,以夏秋茶为原料加工红茶,且发酵方式以室内自然发酵为主,通过空调等传统方式调节室温,洒水调节室内湿度,间歇性翻堆为茶叶散热、通气,这种方式耗时耗力,发酵质量难以控制[15],自然发酵红茶经常存在汤色欠红亮、滋味苦涩、带青气的问题。本文研究发现,发酵方式显著影响红茶品质,红茶专用发酵机发酵红茶感官品质优于自然发酵红茶,主要表现为汤色更为红明,香气更为甜纯、持久,滋味醇和不苦涩。茶多酚类物质对红茶茶汤滋味及汤色的影响主要取决于发酵过后多酚保留量与水溶性氧化产物含量的协调,水溶性氧化产物以茶黄素、茶红素和茶褐素为主,三者分别为红茶茶汤“亮”“红”和“暗”的主因[2]。本研究发现发酵机发酵红茶的多酚类物质及茶褐素含量显著低于自然发酵,而茶红素含量显著高于自然发酵,色度值+L*、+a*、+b*均表现为发酵机发酵红茶显著高于自然发酵红茶,说明发酵机发酵红茶的亮度、红色调与黄色调均优于自然发酵红茶,这与发酵机发酵红茶汤色、叶底更为红明的感官结果一致。红茶发酵前期PPO起主导作用,儿茶素氧化为茶黄素,发酵后期以POD活性为主,茶黄素进一步氧化为茶红素、茶褐素[1]。发酵机发酵温度、湿度可控,并可及时通氧,利于控制PPO、POD酶活的稳定,保证儿茶素、茶黄素氧化适度,而自然发酵时发酵叶容易遭受高温缺氧,从而导致其茶褐素积累,发酵不匀的问题严重[16]。高品质红茶与可溶性糖、游离氨基酸的含量呈正相关关系[17]。氨基酸是茶汤鲜爽的主要滋味物质,在发酵过程中可通过酶或邻醌的作用氧化为香气物质或参与色素的形成[2],可见发酵机发酵红茶香气与滋味突出与其高含量的可溶性糖与氨基酸密切相关。因此,本研究结果表明发酵机发酵较传统的室内自然发酵更利于红茶品质的提高,但其发酵参数仍需进一步优化。

[1]丰金玉,刘昆言,秦昱,等.红茶加工中多酚氧化酶、过氧化物酶和β-葡萄糖苷酶活性变化[J].农学学报,2014,4(11):96-99.

[2]宛晓春.茶叶生物化学[M].北京:中国农业出版社,2003:192-214.

[3]Youngmok Kim,Kevin L.Goodner,Jong-Dae Park,et al.Changs in antioxidant phytochmicals and volatile composition of Camellia si⁃nensis by oxidation during tea fermentation[J].Food Chemistry,2011,129:1331-1342.

[4]林瑜玲,郭雅玲,赖凌凌,等.红茶发酵化学与品质控制研究进展[J].食品安全质量检测学报,2014,5(11):3769-3704.

[5]Tanmoy Samanta,Vijayakumar Cheeni,Shrilekha Das,et al.As⁃sessing biochemical changes during standardization of fermentation time and temperature for manufacturing quality black tea[J].J Food Sci Technol,2015,52(4):2387-2393.

[6]陈娟.氧气对红茶发酵影响作用的研究进展[J].贵州茶叶,2013(3):5-7.

[7]赵文霞,黄亚辉.红茶发酵技术研究进展[J].福建茶叶,2011(3):8-10.

[8]徐国华,倪德江,封雯.红茶发酵塔:202145852U[P].2012-02-22.

[9]陈其波.红茶发酵机:206005798U[P].2016-06-30.

[10]邓余良,袁海波,董春旺,等.一种可控茶叶表面温度的恒温恒湿红茶发酵机:106417719A[P].2017-02-22.

[11]龚淑英,鲁成银,刘栩,等.GB/T 23776—2009茶叶感官审评方法[S].北京:中国标准出版社,2009:1-10.

[12]周卫龙,徐建峰,许凌.GB/T 8313—2008茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法[S].北京:中国标准出版社,2008:1-5.[13]张正竹.茶叶生物化学实验教程[M].北京:中国农业出版社,2009:42-52.

[14]Qianlu Liu,Yongwen Jiang,Heyuan Jiang,et al.Effect of variet⁃ies on tea pigment and chromatic aberration of black tea infusion[J].Agricultural Science&Technology,2014,15(10):1654-1659.

[15]潘科,沈强,陈娟,等.红茶通氧发酵与自然发酵对比研究[A].科技创新与茶产业发展论坛论文集,2013:468-478.

[16]王伟伟.萎凋发酵条件对茶黄素形成关键因子的影响[D].北京:中国农业科学院,2013:32-35.

[17]Cesarettin Alasalvar,Bahar Topal,Arda Serpen,et al.Flavour characteristics of seven grades of black tea produced in Turkey[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2012,60:6323-6332.