《圣学心法》与明成祖治国理念的表达

明永乐时期是明代政治文化奠定基调的关键阶段,这与明成祖政治思想紧密相关。永乐七年(1409)成祖御制《圣学心法》,集中体现其治国理念。该书采编历代先贤嘉言善行以教育皇太子朱高炽(1378—1425),既体现成祖对理想帝王的要求和准则,亦是明初政治思想发展的直观展现。清修《四库全书》对《圣学心法》评价不高,认为它是欺世之作,编纂此书的成祖“依附圣贤,侈谈名教,欲附于逆取顺守”,然其统治却较秦、隋之君更为残暴。[1](卷九五,P807)现代研究者多从成祖的政治手腕等角度解读此书①,有关《圣学心法》内容及意义的探讨尚显不足。本文深入考察《圣学心法》编纂的历史基础、内容结构及特点,以期补益于明代政治思想史的研究。

一、历史基础

唐太宗《帝范》在中国古代历史理论和政治思想史上具有重要价值,对后世帝王之学影响深远。②随后,宋代出现范祖禹(1041—1098)《帝学》、真德秀(1178—1235)《大学衍义》等著名学者撰写的帝学书。以上诸书皆是《圣学心法》的编纂基础。

《圣学心法》深受唐太宗《帝范》影响。学者认为明成祖以唐太宗自比自拟,《圣学心法》乃是仿效唐太宗《帝范》而作。③这样的推论往往基于如下事实:唐太宗“玄武门之变”与治理国家的开明隆盛,使得有着相似得位经历的明成祖,以之作为政治和文教的学习楷模和凭据。然明成祖对《圣学心法》的定位不止于此,其评价唐太宗及《帝范》称:

纵观前代,若唐文皇帝倡义靖难,定天下于一,躬擐甲胄,以至履弘基而等璿极,其思患也不可谓不周,其虑后也不可谓不远。作《帝范》十二篇以训其子曰:“饬躬阐政之道,备在其中。”详其所言,虽未底于精一执中之蕴,要皆切实著明,使其子孙能守而行之,亦可以为治,终无闺门、藩镇、阍寺之祸。[2](P124)

这段评语明扬暗抑,颇为曲折。像唐太宗这样得位不正却开创贞观盛世的历史先例,固然为明成祖提供了政权合法性的依据。因此成祖特意述及唐太宗以靖难平定天下的功绩,显示他有借据于前朝历史的考虑。可是,至少上述论说也透露了,在明成祖看来,唐太宗是一位未能领悟圣帝明王之道的君主。

《帝范》十二篇,篇目分别为“君体、建亲、求贤、审官、纳谏、去谗、诫盈、崇俭、赏罚、务农、阅武、崇文”,其内容诚如成祖所言,有着务实而明确的优点。然而成祖批评《帝范》存在着“未底于精一执中之蕴”的根本性缺陷,暗指唐代出现安史之乱、藩镇割据、宦官专权等亡国之祸的根源,皆来自君主不得“心法”之故。这甚为严厉的指摘,无疑将唐太宗推至与得道贤君相对立的角色之中。明成祖对汉唐之治的历史评价,是与朱熹、真德秀等南宋儒者一致,而与中唐至南宋末多数君主们的意见相左的。已有研究显示,从宋神宗与王安石,孝宗、理宗与南宋理学家有关施政理念的矛盾中,文臣多半提倡尧舜三代而贬抑贞观之政,但唐太宗典范对统治者更有吸引力。④

“精一执中之蕴”语出《尚书·大禹谟》中“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”,此为尧舜禹授受相传十六字心法。此心法经宋儒表彰,逐渐形成宋元理学完整理论内核。这正是成祖编纂《圣学心法》的指导思想,其自认为优于汉唐政治思想的关键之处。

明初洪武朝所编的帝学书,亦为《圣学心法》提供了直接来源。明太祖敕修《储君昭鉴录》,传授懿文太子朱标(1355—1392)帝王之学,其内容“采经传格言为书”以训戒太子。⑤永乐二年,明成祖以《储君昭鉴录》为蓝本,敕修《文华宝鉴》一书教育皇太子,其称:“朕皇考训戒太子,尝采经传格言为书,名《储君昭鉴录》。朕此书稍充广之,益以皇考《圣谟大训》,以为子孙帝王万世之法。诚能守此,足为贤君。”[3](卷三十,永乐二年四月甲申条,P545-546)以《文华宝鉴》为基础,永乐七年明成祖御制《圣学心法》的内容及性质皆有变化。

《文华宝鉴》名为“宝鉴”,仍属于传统意义上借鉴史实以明晓善恶的帝学训诫书,它以洪武朝《储君昭鉴录》和《圣谟大训》为底本,成祖“命侍臣辑自古以来嘉言善行有益于太子者为书”。《圣学心法》内容虽亦采择“由唐、汉至宋,其间圣贤明训具著经传”者,然书名已显示它是以宋元理学为纲领的新型帝学书。成祖敕修《圣学心法》时,也注意区别它与以往帝学书的差异,他不仅不再提及太祖朝相关训诫书,而且强调亲自采辑、编选《圣学心法》的一己心得,这是他独立于明太祖治国之法的新发展。

从《文华宝鉴》到《圣学心法》,体现了成祖政治思想的连续性和演进过程。永乐二年、永乐七年明成祖敕修两书时,都反复提出崇儒抑法的主张。他特别批评秦汉以来法家、阴阳家的治国方略,认为它们“皆非正道”[3](卷八八,永乐七年二月甲戌条,P1161-1162),是国家乱亡的主因。成祖这种推重儒家、排异法家的表态,彰显出不同于明太祖的治国特点,显示了他对理想帝王形象的塑造和期许。同时,明成祖敕修《文华宝鉴》起,已强调“帝王之道,贵乎知要,知要便是为治”,他逐步将“帝学之要”落实到宋儒心法上来,《圣学心法》的最终出台则是其治国理念正式确立的真实写照。

总之,明成祖时期是明代政治理论形成并确立的关键阶段。明成祖取法唐太宗《帝范》,取鉴明太祖训诫书,却意在超越汉唐、自立于本朝。他以宋代《帝学》《大学衍义》等帝学用书为思想来源,承袭明初《储君昭鉴录》《圣谟大训》的编纂传统,逐渐摸索出以宋儒十六字心法为核心的新型治国理论。永乐年间,成祖两编帝学用书以辅导东宫,从《文华宝鉴》到《圣学心法》完成了传统训诫书到新型帝学书的转变,用宋元理学的框架来组织道德训诫的内容。《圣学心法》的编纂和颁布显示,成祖已系统地建立起道学与国家治理的紧密联系,从中找到政权合法性的理论依据,其以宋元理学治国的政治思想已然成型。

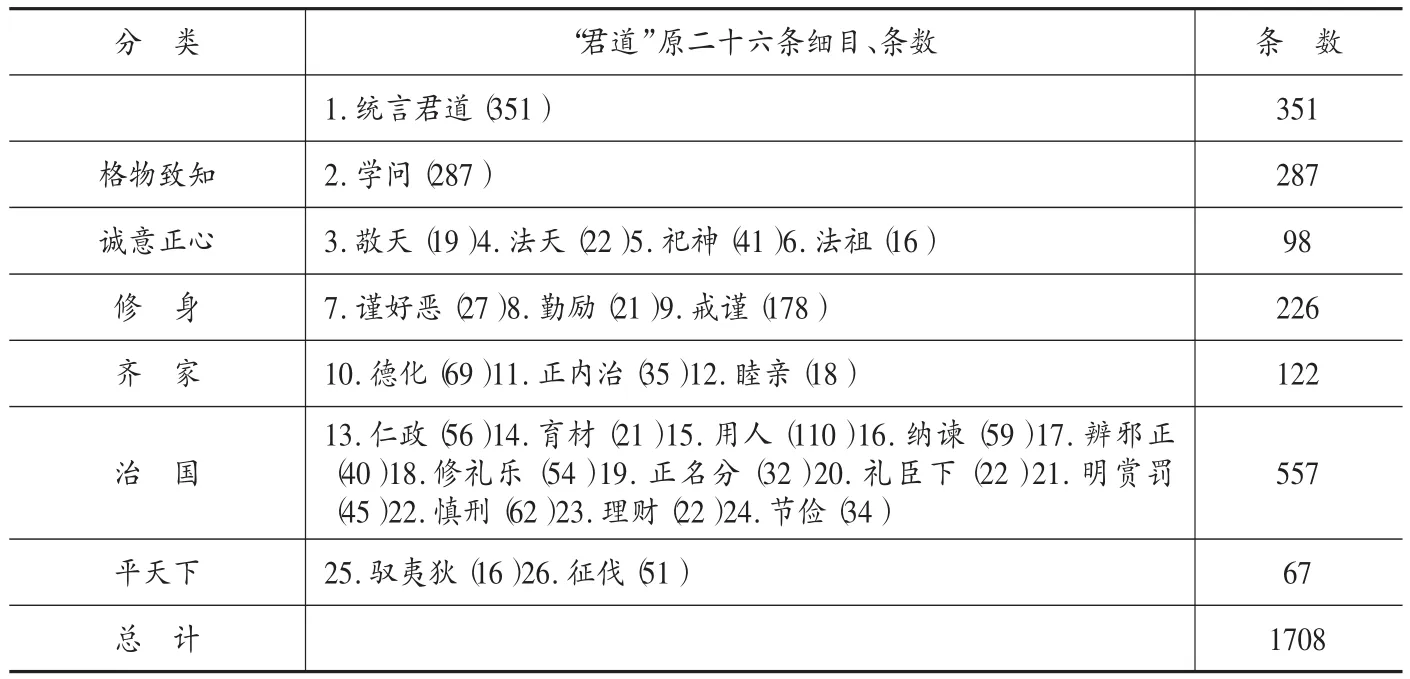

二、“君道”内容与结构

《圣学心法》四卷包括“君道、父道、子道、臣道”四部分。君道篇幅最大,共计1708条,约占全书87%。第四卷末尾有“父道、子道、臣道”三部分,共计250条。“君道”之下,分为二十六条细目,其内容和结构是明成祖政治理论的主要表达。成祖御制《序》称,《圣学心法》体现了“正心、修身、齐家、治国、平天下之要道”,也即朱熹《大学》八条目的内容。“君道”二十六条细目,正是按照“八条目”来架构的,现加入“八条目”以作分类,并统计各细目中编选圣贤嘉言的条数(见表1所示)。

表1 《圣学心法》“君道”细目分类统计表

由表1可见,《圣学心法》在《大学》八条目的理论框架下阐释治国之道,各条目比重分配亦有特点:“治国”部分条数最多,约占“君道”总篇幅的1/3;“格物致知”和“修身”并重,分别约占君道的1/6、1/7。这样的条目安排符合成祖在《圣学心法序》中的陈述,可以总结为:“治国”是他最为关心的主题,“学问”是治国的入径和根本,“修身”是践行“心法”的重点。

与宋儒真德秀的《大学衍义》相比,二书虽都在《大学》框架之下阐明帝王之道,但《大学衍义》只阐释“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家”六目而不及“治国、平天下”二目,《圣学心法》则兼及修己的本体层面与齐家、治国、平天下的实践之用。明嘉、隆间重臣李春芳(1510—1584)认为《圣学心法》“于敬天、法祖、用人、理财者尤申重焉”[4](卷一,P22),即提揭此书重视治国之用的特点。

真德秀《大学衍义》重“体”而未及“用”的篇章安排实有其用意,其乃是针对宋理宗个人的弱点而提供的补救之方,因此重在给帝王做道德提升。⑥在弥补《大学衍义》“有体无用”之结构性缺失的名义下,明中期学者型官员丘濬(1421—1495)撰写了《大学衍义补》一书并深远影响十六七世纪的经世思想。⑦如果说《大学衍义》和《大学衍义补》合起来,可以作为宋元明之际君臣治国理想的完书,那么在两者之间尚有出自帝王御制的《圣学心法》:它以《大学》为框架,以《中庸》为宗旨,内容兼及修己、治人的体用两面。与士大夫处心积虑为帝王和时局谋略,进而谨慎且富有深意地安排布局不同,《圣学心法》是帝王统筹全局的思考和实践。这使得它既不像《大学衍义》那样有着对“诚心”的特别强调,又不似《大学衍义补》那般旨在提供专业化而具体琐碎的政治指导,而是希望为后世帝王展示万世不变的治国法则,因此也更具理论性特点。

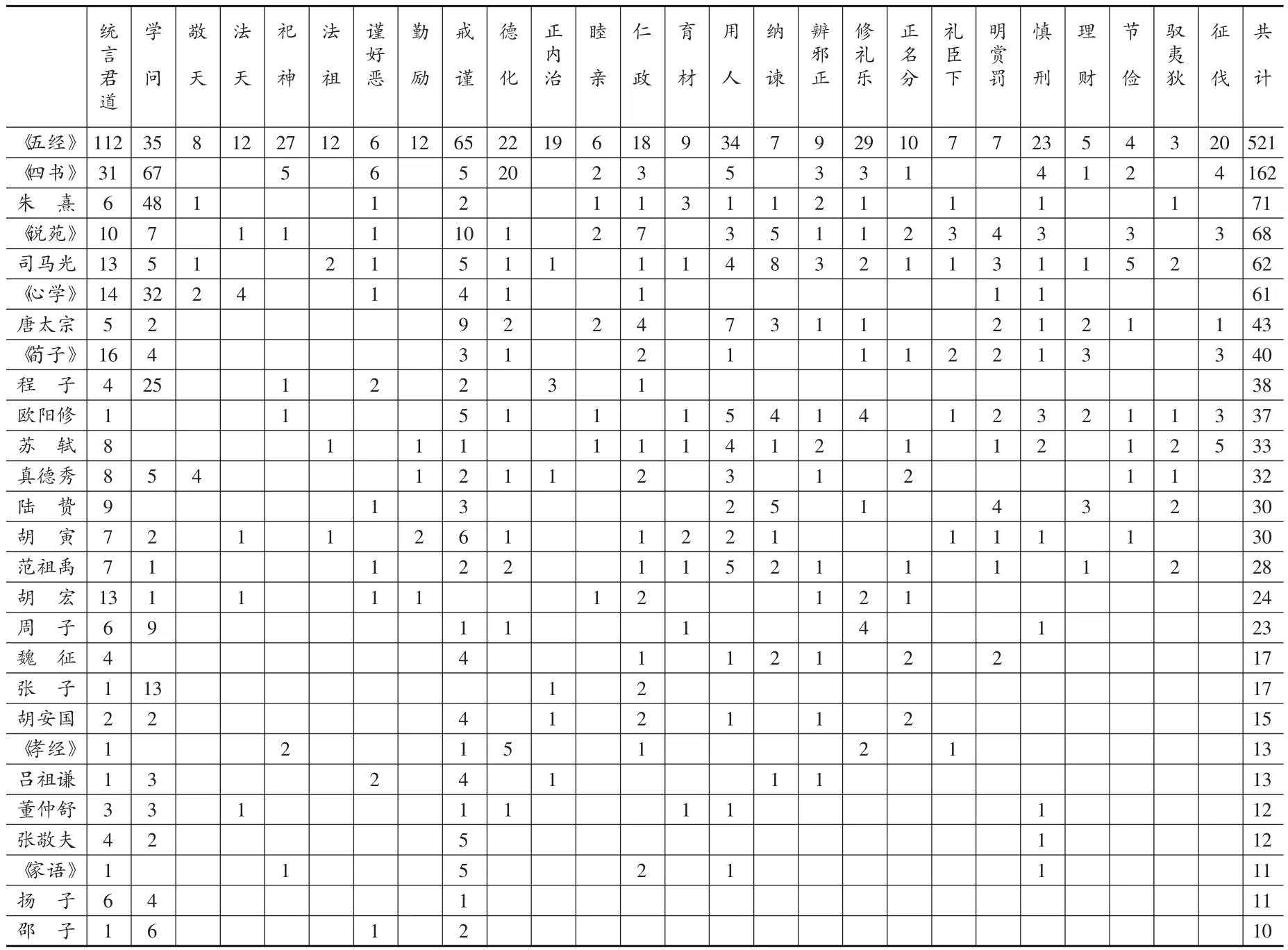

《圣学心法》内容上采择圣贤嘉言并按类依照细目编辑成书。它的编纂体例为:各条细目之下,先征引《五经》、《四书》以及子书中此类的论说,标之以“《某书》曰”;再按时间先后逐条称引汉唐宋元以来先贤之语,标之以“朝代+某某曰”;每条引文之末皆附有小字注释,分别为文意解释、文献来源和音释;整条细目的末尾,间或附有明成祖所作的按语。现逐条统计《圣学心法》“君道”部分各条细目引用书籍和先贤的次数,并依照征引次数按降序列表2如下。

表2 《圣学心法》“君道”各细目引用书籍及先贤语录统计表

由表2可知,《圣学心法》称引条目以《五经》《四书》为最多。检视全书可知,《圣学心法》参引的经书版本正是程朱理学对经典的注释本。已知书中所引“《易》曰”的小字解说皆出自朱熹《周易本义》和程颐《易传》,“《书》曰”的小字注释皆来自蔡沈《书集传》。比较程朱注释原文与《圣学心法》中相应引述,可见后者在引用时较为灵活,并非逐字逐句地精确征引,而是会将字句略作改动,但保持意思基本不变。这显示程朱理学经典为《圣学心法》的内容核心。此外,《圣学心法》直接称引朱熹之语有71条之多,程子之语也有38条,大部分集中于“学问”细目。

表2还显示《心学》一书在《圣学心法》中的重要地位。《圣学心法》中引用“《心学》曰”多达61处,其编排的位置尤为特殊。按照惯例,每条细目最前面才会出现“《某书》曰”,这既遵循时间先后,也是经典之核心地位的体现;后文按时间编排引述儒者之言,只会称“某某曰”。唯有《心学》混迹于宋代儒者的言论之间,而未指明其作者。举例言之,如《圣学心法》“仁政”细目最末一条:“《心学》曰:人君欲知天命,当观人心。欲得人心,当施仁政。”[2](卷三,P217)

《心学》是由何人所撰现无可考。宋元明目录书,仅《内阁藏书目录》载“王实斋(遂)《心学》一部一册”,并著录“宋淳祐间,王遂《先天图说》、《太极图解》、《中庸章句》、《西铭解》及附以杂著”。王遂《心学》已佚,未知它是否《圣学心法》常引的《心学》。但《剑桥中国明代史》认为“心学曰”并非独立成书,而是明成祖的个人评论⑧,这样的判断并无根据。首先可以断定的是,《心学》是一本由南宋以后之人所著的实体书籍。如前所言,《圣学心法》每条引文之末都附有文献来源,如“胡宏曰:人生在勤,勤则身修、家齐、国治、天下平。《胡子知言》”[2](卷二,P193)。而《心学》在《圣学心法》文献出处中出现了91次。如“吕祖谦曰:人主进德之验……。刘静春曰:朝廷纳远大之谋,久而成王道;纳浅末之议,久而成乱政。并《心学》”[2](卷三,P229),这显示《心学》是一部独立成书、可作为文献征引的专著。这91处转引自《心学》的圣贤之语,多是南宋朱子、张栻、吕祖谦等理学家有关“心”的论述。再加上《圣学心法》中直接引述“《心学》曰”的61处,皆是作者有关“心”的阐发文字。由此推论,《心学》是南宋晚期以后的一部性理学著述。

《心学》并非成祖撰写或授意撰写的另一重要证据,是《圣学心法》中“《心学》曰”的格式不同于成祖撰写的两则按语。一般而言,《圣学心法》的格式为:每条经文、古今帝王圣贤之语的起始皆顶格书写;同一经典、同一朝代引文的起始,则略去书名和朝代,降一格书写。“《心学》曰”正是并列于宋儒之中降一格书写,文中次序在宋儒真德秀之后,说明它确为南宋晚期以后的作品。然而《圣学心法》四卷中,唯有“君道”之“学问”“慎刑”两细目的结尾,各有一段文字降三格书写。[2](卷二、卷四,P184-185、P250)观其内容,一段阐明帝王心法内涵,另一段批评法家苛酷之历史教训,皆是成祖编纂《文华宝鉴》、《圣学心法》的敕谕中反复述及的观点,这两段文字分明是成祖的按语,相信也是他尤有心得之处。

总之,表2“君道”各细目引用书籍及先贤语录之统计,已展示出《圣学心法》认定有资治道的“古圣贤嘉言”的实际范围:除主要依据宋代新儒学代表人物(如张载、程朱、真德秀等)的经典著述和言论以外,还重视对推动宋代理学有贡献的人物(如司马光、欧阳询等)的相关论说。同时,汉唐以来的名臣明君(如董仲舒、魏征、唐太宗)之语,以及《荀子》《扬子》《说苑》等子部典籍,也是《圣学心法》称引的重要对象。

《圣学心法》每条引文后小字标注的文献来源也堪留意。表2已统计并分析《圣学心法》正文大字称引《五经》《四书》《荀子》之类“《某书》曰”的部分。现仅统计“君道”各细目中汉唐宋代以来先贤言论(也即“某某曰”)每条后小字文献出处,据引用次数降序排列如表3所示。

表3中文献来源及征引次数,显示了《圣学心法》编纂时的主要参考资料。可见,除南宋以后性理书《心学》外,朱熹《资治通鉴纲目》也是《圣学心法》的重要参考对象。《资治通鉴纲目》是仿《春秋》列纲,仿《左传》列目,并以理学对历史事件的价值判断来从司马光《资治通鉴》中节取事实编成的史书。《圣学心法》以《资治通鉴纲目》为征引汉唐宋代明君贤臣格言的主要编纂参考,体现出浓厚的宋代程朱理学色彩。

表3 《圣学心法》“君道”各细目文献来源统计表

表3中55种典籍大致可分为四类:唐宋帝学用书《帝范》和《大学衍义》;《奏议》《言行录》《贞观政要》《唐书》《唐鉴》《资治通鉴》《通鉴纲目》《读史管见》等各类体裁的史书;《心学》《胡子知言》《通书》《性理群书》《近思录》《省心杂言》等宋儒性理之学的专书或结集;宋代司马光、欧阳修,包括朱熹等人的文集。上述典籍的类别和引用情况,反映出成祖对历代兴亡治乱的历史取鉴和宋儒性理之学的言论尤为关心。这种取重促使永乐十二年、永乐十四年《四书五经性理大全》和《历代名臣奏议》等书的敕修和颁布,也深远影响至明代敕撰书的编纂传统。后世历代帝王《宝训》,宣宗《帝训》《五伦书》,景泰帝《历代君鉴》《宋元通鉴纲目》,宪宗《文华大训》等书的修纂,都有受成祖编纂倾向影响的痕迹。⑩

表3中,范祖禹评述唐史的《唐鉴》被《圣学心法》重视和引用,他的《帝学》一书却未被提及。真德秀《大学衍义》以及《真西山读书记》都被作为参考对象,而他的另一部著作《心经》,这部同样是宣讲圣学传心之法的著作却在《圣学心法》中只字未提。真德秀《心经》“集圣贤论心格言,而以诸家议论为之注”,其内容和结构显示,《圣学心法》的编纂基础在南宋时期已成规模。⑪《圣学心法》虽未直接征引《帝学》《心经》诸书,却不表明它未受其影响。

由上可见《圣学心法》一书的整体面貌,它以“君道、父道、子道、臣道”组成,然重点在于阐发“君道”中的帝王之学。其君主理论以朱熹《大学》八条目为纲领,经宋儒阐发的“心法”为理论内核,旨在表达明成祖的政治理念和治国思考,并为后代君主提供帝学理论和实践法则。通过表2、表3对《圣学心法》称引历代先贤言论、文献出处的综合分析可知,《圣学心法》以程朱理学为核心内容,以宋代新儒学代表人物的经典著述和言论为主,辅以推动宋代理学发展的人物论说,以及汉唐以来的明君贤臣的历史经验。它的文献来源广泛,涵盖经、史、子、集各部,并尤其受程朱理学经典、朱熹《资治通鉴纲目》、性理学著作《心学》及唐宋帝学用书的影响。

三、政治思想的革新

明成祖《圣学心法》是其宋元理学治国理念的体现,该书在元明鼎革的新时期奠定了明代政治理论的基调和总原则,是近世政治理论发展史中承上启下的关键环节。

第一,超越汉唐,正式建立以宋儒理学为核心的政治思想。《圣学心法》是首次官方正式确认以宋儒理学治国的政治理念,并以御制书的形式传承下来。如何承续三代,实现帝王的政治理想?《圣学心法》提出了有别于汉唐之治的政治纲领,它显示明成祖效法汉唐,实欲超越汉唐,具体做法就是以程朱理学为政治思想的核心。这是永乐君臣在复杂政治环境中形成的共识。永乐二年、十年廷试策问中,“圣学”与“治国”的紧密联系被充分讨论,永乐十年状元马铎(1368—1423)的策文认为,只有程朱理学才可实现圣道,他进而提出以程朱理学之圣道为指导的帝王之治,是远超唐太宗之治并足以实现三代之貌的观点。[5](P275-315)对于《圣学心法》所体现的政治理念,明中后期士人亦称:“太宗有《帝范》之赐,文虽备而内多惭。义甫进承华之《箴》,语近正而心多佞。固未有宄精微于指掌,永垂青禁之规,炳大义于日星,直接黄轩之统,如今日者也。”[6](卷二三,P420)认为《圣学心法》有别于唐太宗《帝范》,乃是明成祖直接三代之治的体现。

第二,确立“君师合一”的职责,以治统占据道统。《圣学心法》宣示了明成祖“君师合一”的政治理念,是其“治统”凌驾于“道统”之实践的关键步骤,深远影响明代乃至清代的政治文化。明成祖对君师职责有独到看法,他以君师自任而兼行治教之道,《圣学心法》称:“居君师之位者,当上承列圣之所传,下取诸儒之论以倡明之,研极其精微,而融会于一理。首之于躬行心得而本于修身,然后推之于家于国于天下,则治平之效可以臻之于二帝三王之盛矣。”[2](卷二,P185)成祖对人君职责的看法,来源于太祖而有所发展。明太祖既重“养民”,也重“教民”,他敕修了以历史故事为主要内容的各类教化书,以化民成俗,所教之“民”是包括各种职业和阶层的社会大众,所教之理也带有不少果报思想和迷信色彩以符合当时臣民的普遍道德和价值。⑫成祖在此基础上,更重视对士大夫文化话语权的掌握和控制,试图将士大夫的“道统”系于政治导向之下。《圣学心法》之后,永乐十二年成祖又敕修《四书》《五经》《性理》三部《大全》,以宋儒的经典研究取代汉唐的注疏,既是其治国理念的实践,也是他积极参与并进一步占据儒家道统的努力。

第三,帝国治理与“心法”理论相结合,开启新的政治模式。帝国治理与心法的关系,是在宋代新儒家兴起背景下的新议题。最早北宋司马光提出以“中庸之道”来“治心”的意见,经过二程、朱熹等理学名家的接受和发挥⑬,尤其是经过朱熹《中庸章句集注》的阐发,在南宋儒者中得到深入回响,真德秀《心经》一书即是阐发儒家圣贤心法的代表作。[1](卷九二,P785)“心法”被纳入关系国家治道的帝学领域,在元代已有表征。“帝王心法”是元代政治文化中的热门议题。元代赡思(1277—1351)任职翰林院期间曾进呈《帝王心法》一书于元文宗,史称“文宗称善”。[7](卷一九○,P4351)现存《元统元年进士题名录》载,是年(1333)蒙古色目人与汉人、南人的御试制策和前三甲士人答题,皆以帝王授受心法为主要内容。[8](P645-761)

帝王心法,是君主理论与儒家伦理高度结合的产物,核心在于“存心以体道,体道以出治”[4](卷一,P22)。明太祖论政亦有对“心”的强调,他对皇太子的训诫中即有“万物必根于一心”的类似论说。⑭开国名臣宋濂(1310—1381)也曾上疏皇太子,论述帝王心学的重要性。⑮勤恳务实的太祖之“心”,是以“仁明勤断”为处理烦琐政务时的行动准则的自省和要求;儒者宋濂进谏的“二帝三王相传心法”,是致仕臣子向储君提供“德仁敬诚”的切实的道德劝诫;而成祖的圣贤相传之“心法”,则是帝王主动以儒家经典作为治国安邦之达道的自期和宣言。与洪武君臣相比,成祖的有体有用之“心学”无疑更具形而上的意味。明成祖由《圣学心法》开启的新型政治模式,拓展了帝王之学内涵,并使之更具理论性,成为后世君主治国理政的重要凭据。

总体而言,《圣学心法》为明成祖治国奠定理论内核,并为其敕修三部《大全》进而实践“一道德同风俗”的治教理想做好准备。《圣学心法》编纂后,不仅颁予皇太子,其后也赐予各府藩王,中晚明士大夫更以此书为君主教育的重要引据,或是科举考试的策问内容。书中有关帝王心法与圣学治道的议论,常出现于清代国家治理的政治话语之中,成为明清中国治国理政的共有资源。《圣学心法》亦被作为“切于人君观览”的帝学经典,随着燕行使臣传播至李朝朝鲜等东亚诸国,在近世东亚社会发挥着深远影响。

注释:

①明成祖《圣学心法》的专论,参见朱鸿《明成祖与永乐政治》(台湾师范大学历史研究所,1988年)一书,李焯然《治国之道——明成祖及其〈圣学心法〉》(《汉学研究》1991年第9卷第1期,第211-227页)、毛佩琦《从〈圣学心法〉看明成祖朱棣的治国理想》(《明史研究》1991年第1辑,第119-130页)等文章。

②唐太宗《帝范》之君主理论的研究,参见瞿林东《一代明君的君主论——唐太宗和〈帝范〉》(《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2005年6期,第14-18页)。

③例如,朱鸿认为成祖时以唐太宗自拟,“法唐太宗而意在唐虞三代”(朱鸿《明成祖与永乐政治》,台湾师范大学历史研究所,1988年,第124-125页、244页)。

④参见方震华《宋政治论述中的贞观之政——治国典范的论辩》(《台大历史学报》第40期,2007年12月,第19-55页)。

⑤明初敕撰书的研究,参见朱鸿林《明太祖的教化性敕撰书》(《徐苹芳先生纪念文集》编辑委员会编《徐苹芳先生纪念文集》,上海古籍出版社2012年版,第577-600页)。

⑥真德秀《大学衍义》一书的写作背景及用意,参见朱鸿林《理论型的经世之学——真德秀〈大学衍义〉之用意及其著作背景》(《儒者思想与出处》,三联书店2015年版,第80-101页)一文。

⑦朱鸿林有关经世思想的系列研究中,深入分析丘濬《大学衍义补》撰写目的,认为此书表面上为补充《大学衍义》而作,实际是丘濬面对成化时局推出的治国学问的参考书和改革时弊的蓝图,旨在使有效的政府功能得以完成。参见朱鸿林:《丘濬〈大学衍义补〉及其在16、17世纪的影响》(《儒者思想与出处》,三联书店2015年版,第102-128页)。

⑧《剑桥中国明代史》认为:“他(成祖)仿照宋人的办法,也对许多段落附上自己的评论以便进一步阐明‘心学’。”(牟复礼,崔瑞德编:《剑桥中国明代史》,中国社会科学出版社1992年版,第217页)

⑨为便于统计,除单列“朱子《文集》”外,其他如司马光、欧阳修等宋儒《文集》皆合称“宋人《文集》”。

⑩参见李晋华《明代敕撰书考》(李晋华编著,引得编纂处校订并引得:《明代敕撰书考:附引得》,哈佛燕京学社1932年版)。

⑪《心经》的研究参见W m.Theodore de Bary所著Neo-Confucian Orthodoxy and the Learning of the Mind-and-Heart一书中的论述(New York:Columbia University Press,1981)。最新研究参见何威萱:《真德秀〈心经〉析论》(《正学》第3辑,岳麓书社2015年版,第231-260页)。

⑫参见朱鸿林《明太祖的教化性敕撰书》。

⑬参见漆侠:《宋学的发展和演变》(河北人民出版社2002年版,第371页)的论述。

⑭明太祖谓:“人君治天下,日有万几……凡此皆以一心为之权度,謭无权度,则未有不失其当。”(《明太祖实录》卷113,洪武十年六月丙寅条,第1864-1865页)

⑮宋濂称:“臣闻古圣人有言曰:为君难。其所谓难者何也?盖以四海之广,生民之众,受寄于一人。敬则治,怠则否;勤则治,荒则否;亲君子则治,近小人则否。其机甚微,其发至于不可遏,不可不谨也。所以二帝三王相传心法,曰德,曰仁,曰敬,曰诚,无非用功于此也。”(宋濂:《致仕谢恩笺》,《文宪集》卷一,《文渊阁四库全书》集部第1223册,上海古籍出版社1987年版,第239页)参见朱鸿林 《洪武朝的东宫官制与教育》(王成勉编 《中华文化的传承与创新:纪念牟复礼教授论文集》,香港中文大学出版社2009年版,第95-142页)。

[1](清)永瑢.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965.

[2](明)朱棣.圣学心法[M].续修四库全书·子部:第935册.上海:上海古籍出版社,1995.

[3]明太宗实录[M].台北:台湾“中研院”历史语言研究所,1962.

[4](明)李春芳.贻安堂集[C].四库全书存目丛书.集部:第113册.台南:庄严文化事业有限公司,1997.

[5]明代登科录汇编:(一)[M].台北:台湾学生书局,1969.

[6](明)陈懿典.拟御制《圣学心法》书成颁赐侍臣谢表[A].陈学士先生初集[C].四库禁毁书丛刊·集部:第79册.北京:北京出版社,2000.

[7](明)宋濂.元史[M].北京:中华书局,1976.

[8]辽金元传记资料丛刊:第20册[M].北京:北京图书馆出版社,2006.