“看见”寓言故事的戏剧基因

【摘 要】寓言,具有故事属性。换一种眼光,用戏剧的视角看寓言文本,会发现“争辩”在寓言故事中独具意义,其包含“有形”与“隐形”两种形态,富有戏剧色彩和哲学意涵。争辩类寓言文本教学,在“文学阅读”与“语用教学”两个核心之间,需审思更具综合性、包容性的第三地带。与传统的故事类文本形成对应关系,故事弧线、上升动作、下降动作、互文对照可作为争辩类寓言文本的教学组合策略。

【关键词】争辩类寓言文本;戏剧性;教学策略;表演

【中图分类号】G623.2 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2018)01-0020-05

【作者简介】丁素芬,江苏省淮阴师范学院附属小学(江苏淮安,223001)教务处副主任,高级教师。

“寓言”一词,最早见于《庄子》的寓言篇。《现代汉语词典》中,寓言有两种含义:一是有所寄托的话;二是用假托的故事来隐喻一种深刻的思想,阐发哲理。寓言,具有故事属性。故事之于儿童,有着天生的魔力。听、读、讲、演,是儿童对故事的常态性倾听与表达。

换一种眼光,用戏剧的视角看寓言故事,会有新的发现。戏剧大师拉约什·艾格瑞认为,人物是故事的动力,人物的需求和期望推动故事的进展。自人类诞生起,“争”的欲望就制造了冲突。争辩,在寓言故事类文本中独具意义。作为读者,我们每个人心中都有一个内在的剧本,这个剧本就是我们对故事内涵的自我解构。

一、探寻:争辩类寓言文本的“争”意义

1.“争”的两种形态。

寓言故事中的“争”有两种存在形态:一是有形之争,二是隐形之争。所谓有形,是看得见的争辩,往往通过人物的对白展开、推进。这种对白不同于普通的人物对话,它呈现的是“每一个瞬间都环环相扣”的严密逻辑。还有一类寓言故事,争辩不在言语之表,而在语意深处,即隐形之争。寓言故事的以上两种形态,见文末表1。

2.“争”的戏剧色彩。

戏剧是具有渗透性的艺术表达形式。当戏剧的元素融入教育和语文学科中,就形成了教育戏剧、语文戏剧。再细化到寓言主题,就形成了寓言戏剧。矛盾冲突是戏剧之魂,没有冲突就没有戏剧。因此,“争”是自带戏剧色彩的。上海师范大学吴忠豪教授说:“理解、积累和表达是语文训练的三个维度。”寓言故事里的冲突如何生活化地再现呢?純语言表达还不够。在教学中,需要融入基于语言的表演,让寓言剧化,借多元的表现来理解语言、内化语言、催生语言、设计语言。这个过程,是对“争”的全语言阅读。

3.“争”的哲学意涵。

作家严文井曾说过:“寓言是一个魔袋,虽小,却能从里面取出比袋子大得多的东西。”严肃而伟大的哲学,常可以用笑语、寓言写成,那是因为所有的哲学问题和哲学思考都源于人类生活本身,只不过我们“日用而不知”罢了。寓言中的争辩,可以用戏剧的形式去表现,以丰富寓言的表达。然而,还有一个根本性的问题要思考,那就是——为谁而争?为何而辩?外在的形式下,影射的是对寓言的价值判断。而且,对于阅读者来说,这种判断不是单一的规定,而是多样性的个体认知。从《庄子》《伊索寓言》到当代寓言故事,无不蕴含宇宙时空里困扰人类的永恒问题。在这里,没有固守的见解,没有既定的答案,只有触及灵魂的深深体悟。

二、审思:在“文学”与“语用”之间

1.“文学阅读”的核心。

寓言故事是文学体裁的一种,剧化的寓言故事具有文学与艺术的双重性。以“文学阅读”为核心的语文更倾向于欣赏,重点放在阅读感受上,感受是没有统一标准的。寓言的奇特就在于,它既可以从深刻走向简单,又可以从单纯走向丰富。在简单与复杂间走几个来回,自然能从生活表象读到内在意义,让智慧受到启迪。这样赏读感悟,如与苏格拉底、维特根斯坦、庄子等先哲们对话,心智更加明澈,思维更加辨证。小学教材里的寓言故事,可以尝试多样的文学阅读形式,如纯感悟式阅读交流,用诸如表演等艺术形式还原现场,更能深化寓意理解。在这种更开放的阅读生态下,儿童的思维生长更自由。

2.“语用教学”的核心。

“语用教学”是师生在使用语言进行交际的动态过程中发展学生在具体语境中理解与运用语言的素养的教学方式。语用,强调语言文字运用,即“言语实践”。文学阅读与语用教学相比,前者重“悟”,后者重“用”。“悟”更具主体性,相对模糊;“用”更具客观性,相对清晰。从故事的叙述视角看,寓言的语用价值相对于其他文体稍弱一些,文章短小,微言中有大义。但是,有的老师在解读、解构教材中,独具慧眼,常有不寻常的“看见”。譬如,寓言故事中的对话往往是极丰富的“语用点”,用词、句式、逻辑,都值得玩味,在反复比较、品读、演绎中能发现其妙处,实现语言的内化与迁移。

3.两个核心间的第三地带。

文学阅读与语用教学,不是非此即彼,无需矛盾对立。“一个民族的语言文字不是孤立的语音、符号系统,其中积淀了该民族的智慧、文化、精神。教母语,同时也在教民族的文化、思想与感情。”从这个意义上看,寓言教学,不能孤立地谈“文学”或“语用”,而需根据其文本特点和学科价值,融通、取舍、转化。纯文学阅读,或者纯语用教学,都偏离当下语文核心素养的培养目标。寓言类文本,最大的特点是故事性和哲理性。哲理在自悟和交流中产生,故事的言语结构在言语训练、剧化演绎中明晰。这个过程,是全纳性的、综合性的学习过程,是文学阅读与语用教学之间的第三地带。

三、回归与突破:基于戏剧属性的争辩类寓言文本教学策略

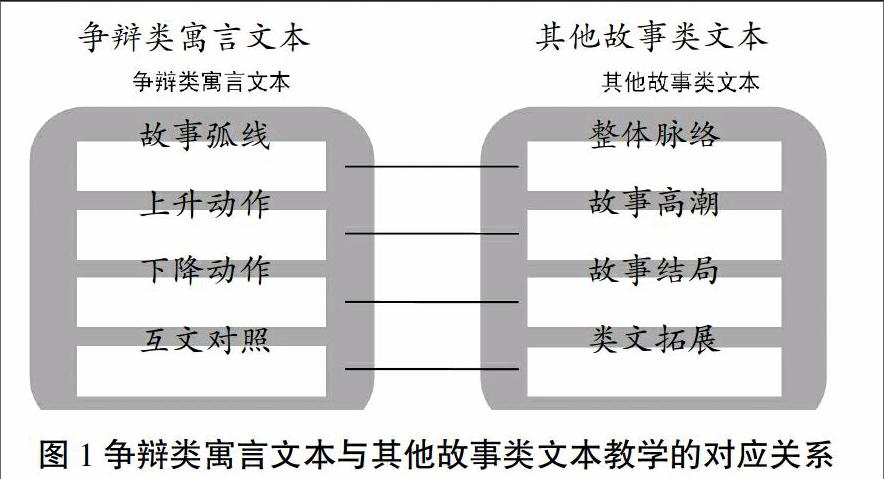

争辩类寓言文本与一般故事类文本教学相比,在视角解读、教学取向和实践策略中有共同之处,如对故事本质的认识,对故事场景的时空架设,对故事手法的教学渗透等。本文重点辨析、阐述其不同于传统故事类文本的独特性,以及基于戏剧属性的此类文本教学的组合策略。两者的联结与对应关系如图1:

1.故事弧线——勾勒寓言故事的展开逻辑。endprint

故事类文本教学的常规展开方式是“整体感知—故事过程(起因、高潮、结局)—故事启迪”。我们站在戏剧化教学的视角,把“整体感知”转化为“叙事弧线”,故事的曲折变化就清晰地呈现出来了。什么是叙事弧线呢?走出亚里士多德的“三段论”故事划分法,用视觉图式来表现主人公的处境变化,让故事充满动感。故事弧线由一个个情节点组成,这个弧线是开放式的,它随着时间和故事发展向前延伸,如一股即将撞碎的波浪,蓄势待发,下一秒就要溅出美丽的浪花。但,有趣的是,你不知道下一秒何时出现。

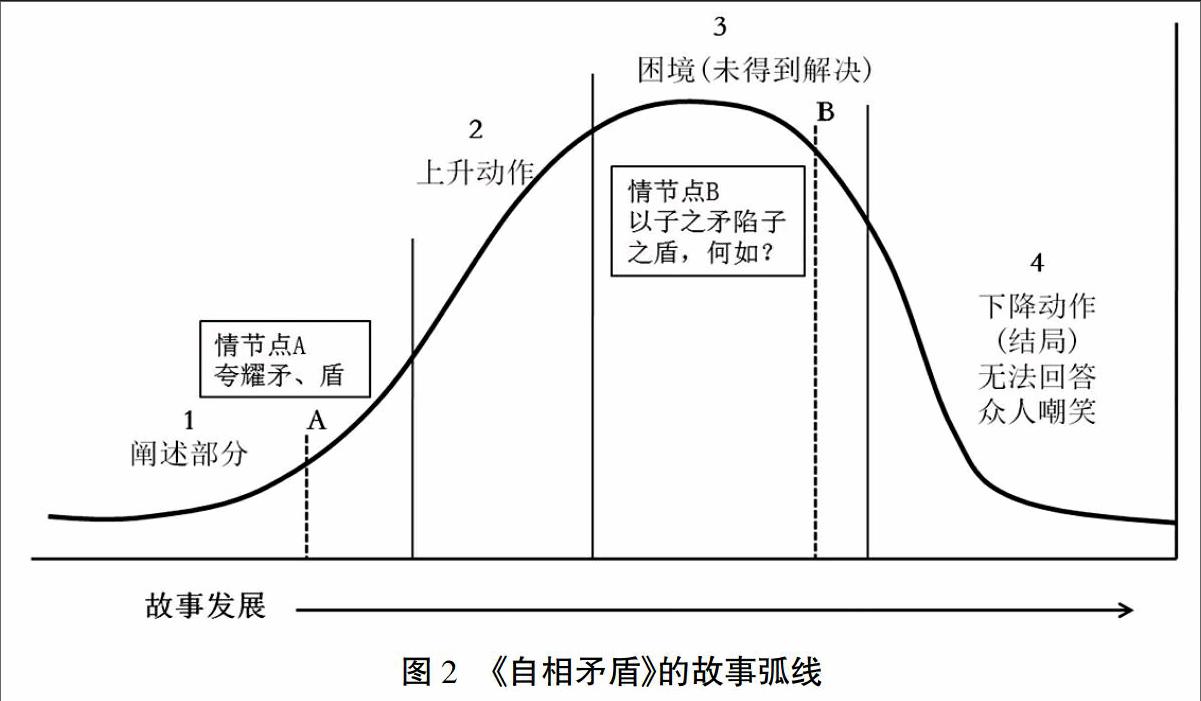

争辩类寓言文本的故事弧线呈正态曲线分布。持续的困境、矛盾、冲突构成故事弧线波浪的山峰。无论是中国古代寓言故事,还是国外寓言故事,在叙述中都简明易懂地展开情节,没有旁枝斜逸,这是寓言故事的言语特点:简洁而鲜明。以经典的中国古代寓言故事《自相矛盾》(苏教版五上)为例,我们可以作一个向右行走的正态开放式故事弧线,如图2:

思考1:此故事弧线独特的教学价值是什么?

从以上的故事弧线看出,教学的核心部分是从楚国人对“矛”“盾”的夸耀之词开始的,困境与冲突是“以子之矛陷子之盾,何如?”为了突出核心推进的内容,还可以将其细化为情节导图。《自相矛盾》的争辩回合不多,但一语击中要害。叙事弧线行至高峰处,当为教学的重点、难点、创新点。教师引导学生在特定的故事情境中进行阅读与表演体验,感受此类文本的表达特点。在此基础上,珍视寓言的言语空白,给学生营造“创造性演绎”的机会,丰富故事表达,深化寓意理解。

思考2:此故事弧线可以开放到哪些其他视角?

“自相矛盾”的故事实际上是逻辑矛盾。苏教版五年级上册的课文中并没有揭示其寓意,这是不同于《伊索寓言》的表达特色。学生学文之后,对寓意的理解起点是“说话前后不一致,相互抵触”,教师引导至“片面夸大,不能自圆其说”“对事物的评价不违背客观规律”等。如果,追问一句:“这个故事,怎样就可以不自相矛盾呢?”这样的言语实践有一定挑战性,是思辨与表达的创造。其实,韩非子的矛盾寓言,有一个重要前提,那就是发生在同一时间,同一地点,这是虚构的逻辑矛盾。如果,我们把矛和盾的交易地点和时间进行合理的错置,结局就不一样了。“众人的嘲笑”是不是闲笔?把故事还原到生活中,这个成语是在讽刺谁呢?可见,开放的故事弧线,让寓言故事有更广阔的阅读可能性。

2.上升动作——释放困境冲突的戏剧张力。

寓言故事中,“上升动作”是故事的核心内容,是形成故事高潮的过程。上升动作创造出戏剧张力,当故事达到高潮,困境得到解除时,这个张力才能得以释放。而事实上,很多困境未能得到解决,留给读者更多创造思维的空间。争辩类的寓言文本的“上升动作”,多以人物对白展开。教学中,对白的阅读可分为两种,一是“呈现对白”,二是“重构对白”。

(1)呈现对白

案例1:《鹬蚌相争》(苏教版三下)教学片段

师:蚌最怕什么?鹬说了什么?

生:蚌最怕旱。“今天不下雨,明天不下雨……”鹬说。

师:蚌怕了吗?它怎么说?

生:不怕。“今天拔不出来,明天拔不出来……”蚌说。

师:你们看,鹬和蚌之争有意思吗?

师生剧演对白:

鹬说:你不松开壳儿,就等着瞧吧!蚌说——

鹬说:今天不下雨,明天不下雨,没有了水,你就会干死在这河滩上!蚌说——

师:你一句,我一句,你一拳,我一拳,這叫——针锋相对。

(2)重构对白

案例2:《螳螂捕蝉》(苏教版六下)教学片段

师:如果你是吴国的大臣,你同意吴王的想法吗?让我们穿越到春秋时期,吴国的朝堂之上,听听他们的声音。(借助图片、音乐,创设剧演情境)

师:经寡人深思熟虑,决定攻打楚国,众爱卿意下如何啊?

生:万万不可!大王,虽说我国兵力可敌楚国,但其他诸侯国实力不可小觑啊!

师:我国正值国力强盛,有何不可?

生:大王,待与楚交战之后,如齐、越、鲁等国乘虚而入合力袭我,谁胜谁负,实难预料,大王三思啊!

从以上两个案例可以看出,在争辩类寓言文本教学中,“呈现对白”和“重构对白”是基于不同目标的两种教学形式。两个片段都创设了情境,采用戏剧化教学,所不同的是:片段一是借助原文的语言,展开角色对话;片段二是在理解寓言内容的基础上,用自己的语言展开对白的即兴创演。两种对白是递升关系,“呈现对白”多用于低中段,“重构对白”有一定的难度,多用于中高段。特别是《螳螂捕蝉》片段,学生创演的难度还在于穿越时空,回到吴国朝堂。在即兴争辩中,学生不仅要承担“劝谏吴王”的任务,还需在情境中转化语言,使其符合时代特征,这是更高要求的对白,使故事在“上升动作”中更具戏剧张力。

3.下降动作——创生多元视角的开放结局。

高潮把读者带到了故事的顶峰,从这以后就开始往下行走,就这有了“下降动作”,到达故事的尾声。争辩类寓言文本具有一般寓言故事的特点,叙事精短,寓意深刻。在故事的“下降动作”中,有的问题给出了答案,有的问题还未能解决,把思考留给了读者。如《伊索寓言》中的故事结尾,大多用一两句话揭示出寓意。而中国古代经典寓言故事则比较含蓄,故事叙述结束,很少点出寓意。这两种结局,前者是半封闭式的,后者是开放式的。任何结局的揭示,都具有时代的特性和局限。一个经典故事之所以历久弥新,一定是具有人类的文化共性,不同时代的读者都能读出其中的寓意。故事的开放式结局能引发学生打开读故事的视角,探究更多的未知。

案例3:《鹬蚌相争》结局教学

师:这个故事还没有结束,正在鹬蚌相争之时,渔夫看到了……放在篓子里。它们还吵不吵呢?

师:认为不吵的举手。(部分学生举手)不吵的结局是什么呢?你们想一想。endprint

生:干死在篓子里了。

生:小命不保,被渔翁卖到了餐桌上。

生:我觉得他们刚才还气势汹汹的,到了渔夫的篓子里,一定不会立刻安静。

师:你的意思是他们还会继续吵。(转向刚才的学生)你以为它们不吵啊,它们可都是犟脾气。会怎么争吵呢?学习用文中的短句,写两个回合试试。

(学生写“篓子里的争吵”)

师展示学生写的对话,邀请同学表演:

鹬说:都怪你!都怪你!夹我的嘴啊,夾我的嘴啊,看你还夹不夹!

蚌说:都怪你!都怪你!让你啄我的壳,让你啄我的肉,看你还啄不啄!

…………

师:此时,渔夫会说话吗?他会说些什么?谁来加上画外音?

这个案例中,文本故事虽然结束了,但教师能智慧地延续故事的精彩,与前文教学建立联系点,设计具有本则寓言独特性的言语实践场。学生在拟真的场域中,思维合理发散,语言表达风格承接文本的短句特点,达成了“学结构、用结构”的长程目标。在表演中,渔夫的话即是寓言的寓意。寓意,不是教师给的,而是学生在充分的言语实践中自然生成的。“相互谦让”“两败俱伤”“他人得利”等关键词,教师引导学生板书,连词成句,反复练说,内化寓意。

4.互文对照——体验争辩寓言的同与不同。

孟子以“善辩”著称。孟子的辩建立在一个他自己深信不疑的道理上,是逻辑的理据之辩,是文学的言辞之辩。小学教材中的争辩类寓言中的“辩”是哪一种呢?为何而辩?辩的结果?辩的意义?走进故事,再走出故事,有必要作一个“类”的比较、归并。“辩文对照”是相关文本的横向比较式阅读,核心落在一个“辩”字上。比较对照的维度以此类文的本体性特征为依据,如争辩类寓言文本的互文对照,围绕关键语义“争辩方式”和“寓言类型”展开,可以同质对照,也可以异质对照。如《郑人买履》《亡羊补牢》可用来同质对照,《杞人忧天》《狼和小羊》可异质对照。当然,这里的同与异是相对的,非绝对概念。这两种形式的互文对照,见文末表2。

基于戏剧属性,用寓言故事的眼光读故事,由此篇及此类,再及他类。单篇学习之后,开展互文对照式阅读,帮助学生建立起寓言的类阅读意识,培养读此类文的思维方式。争辩类寓言文本独具戏剧色彩,利用对白推动课堂情节,由呈现原文本到创生自文本,寓意在情境中获得并深化。对于争辩的结局与结局外的思考,需留出表达的空间,让学生在有向的开放场境中碰撞,逐渐得出自己的认识。在此基础上,教师再作介入、引导。

“儿童是天生的表演者。”回到争辩类寓言文本,以“对白”为戏剧教学的依托,用艺术的形式丰富对白,实践语言文字的欣赏与运用,是更贴近儿童生活和认知需要的教学样式。需要强调的是,此类文本中的人物常陷入无谓之争,多存在片面与偏执。宇宙虽无尽,但又是有秩序而圆满的和谐体。无论唯物,抑或唯心,都有自身无法自圆其说的困境和软肋。学校是一个教育剧场,理想的课堂是探索生命、领悟生命的场所。跳出语文教语文,“看见”争辩类寓言故事的戏剧基因,把创造的权利归还给学生,方可实现此类文本的多重教育价值。

【参考文献】

[1]李政涛.教育常识[M].上海:华东师范大学出版社,2012.

[2]杰克·哈特.故事技巧:叙事性非虚构文学写作指南[M].叶青,曾轶峰,译.北京:中国人民大学出版社,2012.

[3]黄艳梅.体验与表现:故事类文本教学方式的变革[J].小学教学设计,2017(13):4-6. 注:本文获2017年江苏省“教海探航”征文竞赛特等奖,有删改。endprint