让学程因可视而精彩

【摘 要】基于可視化思维的教学是指把可视化技术引入教育教学领域,将其作为思考、分析、改进教育教学的策略性工具。基于可视化思维的教学应该把可视化技术融入课前、课中、课后全时空,贯穿教、学、评、测、辅全环节,观照智力、非智力、认知、元认知、内容、动机和互动等事关学习的全要素,实现技术与教学的深度融合,收获学程的精彩,成就学生的精彩。

【关键词】可视化思维;可视化技术;小学数学教学;学科核心素养

【中图分类号】G623.5 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2018)01-0035-04

【作者简介】张超,江苏省南通高新区小学(江苏南通,226300)副校长,高级教师。

随着多媒体技术、数字化终端的普及,“可视化”成为信息传播的一个重要趋势。当“可视化”与日常教学激情相遇,又会成就怎样的精彩呢?

一、概念界定:可视化的前世今生

“可视化”这个词作为专业术语最早于20世纪80年代出现在信息技术领域,后来演化为“数据可视化”和“信息可视化”。随着大数据时代的到来,为了挖掘和放大数据信息价值,对于可视化的研究越发炙热。

近年来,可视化概念被引入认知领域,人们相继提出“知识可视化”“思维可视化”的概念。知识可视化是指通过人的智慧参与绘制图形图像,体现人对于所表现的知识的理解、意见等,目的是促进群体间知识的传播和创新。思维可视化是指把看不见的思维过程以可视化的形式清晰地呈现出来。思维可视化与知识可视化是相互交叉的。D.H.乔纳森在《什么是认知工具?》一文中概括出了认知工具的五种常用可视化方法:概念图、思维导图、认知地图、语义网络、思维地图。

本文的“可视化思维”可以理解为可视化技术在教育教学领域的新发展,即把其作为思考、分析、改进教育教学的策略性工具。在可视化思维视域下,服务认知学习的不仅仅是传统意义上的“知识可视化”“思维可视化”,还应该把其作为个体认知精加工策略、问题解决辅助策略、群体互动增强策略、学习动机激发和维持策略等的优选手段;可视化工具也应该超越概念图、思维导图等经典工具,扩展至基于传统纸笔、现代信息技术、移动终端的一切图形、影像记录、储存、分享的技术和手段。教学应该把可视化技术融入课前、课中、课后全时空,贯穿教、学、评、测、辅全环节,观照智力、非智力、认知、元认知、内容、动机和互动等事关学习的全要素,从而实现技术与教学的深度融合。

二、价值分析:可视化思维——素养落地的当为之策

课程改革进入核心素养时代,学科教学也应该既服务于学科素养的培养,又指向综合核心素养的发展。特级教师曹培英认为:抽象、推理和模型思想构成了数学学科第一层次的核心素养,它又能生成思维、交流与问题解决三个基本的素养。在可视化思维视域下,技术可以助力学科核心素养生根,也可以承接“自主发展—学会学习”以及“健全人格、自我管理、问题解决、技术运用”等核心素养的基本点,让学生核心素养的发展落地生根。

1.可视化技术能有效调节认知负荷,让学生成为自信的学习者。可视化顺应人类认知的天然方式,将知识以图解的方式表示出来,契合双重编码理论中的“同时以视觉形式和语言形式呈现信息能够增强记忆和识别”这一重要原则,为基于语言的理解提供了很好的辅助和补充,可以大大降低语言文字通道的认知负荷,加速知识技能的获取。需要注意的是,可视化技术的使用并非一味地追求降低认知负荷,片面强调知识获取,忽略思维及认知能力的提升。在具体教学中,更多地是让学生先学习、先探索,再自主进行可视化表达,而非一味地直接给予。

2.可视化技术能有效增进互动交流,让学生成为自主的学习者。瑞士日内瓦大学教授安德烈·焦尔当在《学习的本质》一书中指出:“学习是一种意义炼制的活动。”这一炼制过程需要和他人“对质”,也就是在交往互动中进行意义的建构。图示化理论告诉我们:图示化是把一系列信息具体化,对其加以总结概括,要读懂一张图示或者地图,对于外行人来说是极为困难的。所以,图示化过程需要符合学习者的发展轨迹,学习者必须学会自己绘图,然后和同伴画的图进行比照。在相互比照的过程中,读懂他人的表达,解释自己的表达,在交流与“对质”的过程中实现自主与合作、获取知识和提升能力的和谐统一。

3.可视化技术能有效提升元认知能力,让学生成为自省的学习者。可视化表达本身就是对知识进行精加工的过程,这一过程不仅有对量的检视,更有对结构和关系的审察,进而帮助学生获得认知监控经验,丰富认知策略。可视化表达的作品一经形成就具有了二重性,它既是学生内在主观体验、感受、认知的表达,又是外在的客观实体,借助它能有效地帮助学生达成反省认知。

4.可视化技术能有效放大激励效应,让学生成为自动的学习者。法国教育家卢梭在《爱弥尔》一书中指出:“让儿童产生学习欲望,那么一切方法都会是好方法。”行为主义认为,动机来源于外部刺激。人本主义认为,动机的真正来源是人的内在需求。建构主义认为,动机存在于学生及其所属环境的互动关系中。利用可视化技术建立一套积分、奖章、闯关升级等可视的激励系统,能有效激发学生的外部动机。呈现在现实学习环境或虚拟环境中的可视化作品,可以让学生经常性地看到自己的成果,他们在纵向比较中还可以意识到自己的增量变化,进而产生持久的激励效应,放大评价激励功效。

三、实践反思:可视化思维——改善学习的可为之术

作为改善学习的一种新理念,可视化思维需要实践的检验,从理念到实践的跨越需要在实践和反思中经历时间的打磨,以完善技术、形成工艺。

(一)灵活选用,利其“器”以善工

在具体教学中应用可视化思维的首要任务,是大胆选择、灵活使用可视化工具。

1.概念图。概念图不是概念的简单罗列,它重在呈现概念间的关系,通过表示概念与概念之间关系的图示来组织和结构化知识,从而帮助学生深入理解和学习知识。endprint

2.思维导图。思维导图也称心智图,是一种利用图像来辅助思维的手段。思维导图可以用专门的软件制作,也可以手工绘制。对小学生来说,手工绘制更易掌握,可以通过移动终端拍照分享,也可以在教室空间里粘贴展示。

3.示意图(线段图)。在某种意义上,数学学习就是数学问题解决的学习。借助示意图(线段图),有助于学生形成正确的问题表征,使他们清晰地感知条件和问题间的操作空间,借助数量关系和分析方法解决问题。教学苏教版四下《解决复杂的行程问题》时,会涉及运动的起点、方向、时间、结果等非数据条件,单凭文字学生很难准确把握,可要求他们先“演动画片”(手势比划运动情形),再“拍照片”(画出线段图),然后分析数量关系,这么做能有效提升学生表征复杂行程问题的能力。

还有一种由情境“半抽象”形成的示意图,能有效地帮助学生理解和建模,但常常被忽视。苏教版四下“乘法分配律”是公认的教学难点,多是由于教材直接从生活情境中抽象出相关等式,中间少了“半抽象”的过程。笔者教学时从点阵引入,先回顾乘法、加法的意义,再为乘法分配律建模提供活动经验,最后回归生活发现原型。

后续跟踪研究表明,这种“半抽象”示意图在教学中就如同概念教学中的“表象”一样重要,它是沟通情境与抽象数学知识的桥梁,也是数学模型建构的必要基石。

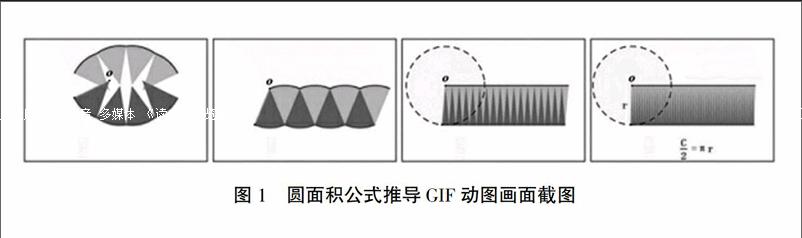

4.动图。以GIF为代表的动态图,因其动态变化、反复呈现的特点而成为一种有效的“知识封装”工具,有助于突出教学重点、化解教学难点。教学苏教版五下《圆的面积计算公式》时,学生完成探究后,笔者把推导过程浓缩为一张GIF动态图,反复呈现,配合引导学生回顾反思,依托动图的反复刺激,学生留下的印象深刻而持久,如下图1所示。

动图可以用几何画板制作,用GifCam软件进行录制。在教学中,一般在总结概括阶段呈现动图效果更明显,学生解读的内涵更丰富,价值更大。

5.其他可用技术。实物模型、可视化评价图表榜单等也是重要的可视化工具。基于智能終端的小视频也是很好的可视化工具。教师可以用来录制微课,开展“翻转”教学。学生可以用来讲述解题过程,进行分享交流,有助于他们理清解题思路,增加表述机会。

(二)应时推动,顺其“势”而有为

可视化技术可以用于课前、课中、课后。在不同的情境中,需求不一样,用法也不一样,需要应时而用。

1.课前辅助预学反馈。预学可以培养学生自主学习的能力和习惯,激活其已有经验,让学生有备而学,让教师有备而教。可视化技术可以给学生提供预习框架,也可用于学生展示预学成果。

2.课中辅助学习总结。形象直观的教学课件、结构良好的板书、学习新知识的操作探究和互动演示、解决问题过程中的画图和列表等策略的使用,都是可视化思维的教学体现。

3.课后辅助整理运用。整理学习所得,形成概念图或思维导图、对比图。练习运用时可以通过示意图、线段图辅助分析问题,展现解题思路。录制“好题分享”“纠正讲题”等小视频,有助于学生整理、分享自己的解题思路,评价他人的解题思路。

(三)节点融合,重其“要”以成效

教学活动环节众多,用可视化思维指导教学时,重在领悟和把握各环节的使用要点,以实效为先。

1.教的环节。主要表现在优化教学媒体设计,增强传播效果。优化课堂活动设计,把可视化表达融入其中。融入的重点在“备”,要点在“整”,要整体设计教学流程,整体分析教学内容,整体把握教学目标。这种备课的整体性可以借助思维导图抵达。

2.学的环节。可视化操作、可视化探究、可视化验证、可视化整理与反馈等可以让可视化技术与学习过程无缝对接。要点在于贴合学习过程,贴近学生实际,让学生接纳、理解、运用、交流互评可视化表达,并合理安排呈现的时机,防止直观呈现替代、弱化思维。

3.评的环节。一是要重视学生的可视化表达,把它作为评价的依据。二是用可视化技术呈现评价结果,让评价更具激励性。要点在于借助可视化技术的优势实现多方互动、多元评价、正面激励。

4.测的环节。评测过程重视思维过程的可视化,对错误进行准确归因。应用大数据技术,形成完备的学业档案,并可视化呈现,既可以宏观检视,又可以个体分析,纵向比较。

5.辅的环节。把学生存在的问题以可视化的方式呈现出来,可以让辅导更具针对性。错题记录本、大数据形成的知识点图谱、能力图谱等都能助力个性化教学。

(四)要素观照,尽其“用”以增效

可视化技术对学生学习的其他要素也有着不可估量的作用,如帮助他们形成良好的学习习惯,培养其自我反省的能力,实现对自己认知过程的自我监控和调节。把这些相关因素纳入我们关注的范围,可以给上述可视化过程增添更多的教育附加值。

【参考文献】

[1]赵国庆.知识可视化2004定义的分析与修订[J].电化教育研究,2009(3):15-18.

[2]赵慧臣,王玥.我国思维可视化研究的回顾与展望——基于中国知网2003—2013年论文的分析[J].中国电化教育,2014(4):10-17.

[3]赵国庆,黄荣怀,陆志坚.知识可视化的理论与方法[J].开放教育研究,2005(1):23-27.

[4]安德烈·焦尔当.学习的本质[M].杭零,译.上海:华东师范大学出版社,2015.

注:本文获2017“教海探航”征文竞赛一等奖,有删改。endprint