凤阳花鼓与明清俗曲寄生草曲牌研究

周熙婷

凤阳花鼓与明清俗曲寄生草曲牌研究

周熙婷

(滁州学院 音乐学院,凤阳花鼓音乐研究所,安徽 滁州 239000)

文章采用文献研究、历史考证、田野调查与比较分析相结合的办法,梳理了明清俗曲曲牌[寄生草]的历史文献记载、考证了历史上与凤阳花鼓有关的[寄生草]、挖掘了当下凤阳民间艺人演唱曲目中的[寄生草]遗音。这些研究既可以证实明清俗曲曲牌[寄生草]传播的强大生命力,也反映了凤阳花鼓曲目音乐的深厚文化底蕴,为凤阳花鼓与明清俗曲的保护传承提供学理和依据。同时,以凤阳花鼓中的[寄生草]曲牌研究为起步,对淮河音乐文化中明清俗曲遗存研究作一初步探索。

凤阳花鼓;明清俗曲;寄生草;淮河文化

明清俗曲是指兴盛、流传于明清时代,承汉族民间文艺之传统,特别是承宋元词曲小令之传统,在明清民间歌曲的基础上,吸收了其他艺术形式,融汇半职业、职业艺人和一些文人们的创作精华,形成的一种艺术品种[1]。[寄生草]是明清俗曲的一个代表性曲牌,在明代就流行在淮河流域,并“自两淮以至江南”。凤阳花鼓又名花鼓小锣、花鼓、打花鼓、凤阳歌。明代诞生之初是一种歌、舞、器乐演奏、表演并存的艺术形式,清代乾隆年间形成以说唱为主的曲艺形式传唱于民间,归类于国家级非物质文化遗产曲艺类。凤阳花鼓是淮河流域一种古老的、流传广泛的民间艺术,也是淮河音乐文化重要的组成部分。

近年来,徐元勇、刘晓静、板俊荣、陈玉琛等专家,对明清俗曲进行了较为深入的研究,对于明清俗曲曲牌[寄生草]研究也有杨玉芹、谈欣、苏静等人。而自民国以来的百年间,研究凤阳花鼓的已有较多的论著出现,截止2017年12月,共有期刊论文189篇、学位论文8篇、会议论文8篇、著作20本,但是对于凤阳花鼓曲目中的大量明清俗曲遗存,尤其是凤阳花鼓中的[寄生草]遗音,学界还缺少比较系统的研究。本文的目的就在于,以凤阳花鼓中的[寄生草]曲牌研究为起步,对淮河音乐文化中明清俗曲遗存研究作一初步探索。

一、明清俗曲曲牌[寄生草]

关于曲牌[寄生草]名称的由来,明代田艺蘅在《留青日札》中说:“寄生草即萝,一名菀童,又名老秃鹜。今曲名[寄生草],乃缠绵无根草也。”[2]板俊荣先生认为“田艺蘅对曲牌[寄生草]的释名,不无道理”。

[寄生草]是一首古老的词牌和曲牌。作为词牌,最早见于元代初期周德清(1277-1365)著《中原音韵》一书中。作为曲牌,最早见于元代后期顾瑛(1310-1369)所著的《制曲十六观》中。在元人杂剧中也普遍用了曲牌[寄生草],如元代范康的杂剧《陈季康悟道竹叶舟》的第一折就用了[寄生草]。

明代历史文献中对[寄生草]的流传和运用有记载的著作有:朱权的《太和正音谱》、沈宠绥的《弦索辨讹》、沈德符的《万历野获编》等。《万历野获编· 时尚小令》曰:“元人小令,行于燕赵,后浸淫日盛。……嘉、隆间(1522-1572)乃兴《闹五更》《寄生草》《罗江怨》《哭皇天》《干荷叶》《粉红莲》《桐城歌》《银纽丝》之属,自两淮以至江南,渐与词曲相远……今南北词俱有此名。”[3]

[寄生草]在明代的流传较为广泛,直达天听,传入宫廷、教坊。明宣宗朱瞻基是明第五代皇帝,在位十年(1426—1436),曾写有御制乐府一卷,其中有两首[寄生草]颇为著名。刘晓静在《中国明代俗曲文献的分类梳理与曲牌统计》一文中评价说:“可与宋徽宗的[燕山亭]并传千古。”[4]在封建时代,“上有好焉,下必甚焉”,皇帝的喜好、宫廷的潮流往往引领着全国的时尚,皇帝亲自用[寄生草]御制乐府,对[寄生草]的传播起到了不可忽视的重要作用 。

[寄生草]流传渠道还有教坊司管理的乐户。有明一朝,教坊司兼宫廷乐舞执行机构与世俗行院两种身份。这两种身份的行使都是以乐户为介质而联系起来的。宫廷礼乐歌舞与民间乐舞艺术的交流,使民间的新兴戏曲及新鲜音乐元素及时地反馈到宫廷。明人王象春,字季木,新城人,于万历三十八年(1610年)中进士第二,和钱谦益同年,一为榜眼,一为探花。著有《齐音》(一名《济南百咏》),其书107首诗中有《金线泉》,记载了济南乐户演唱[寄生草]的情况:“金线泉边是乐司,务头不唱旧宫词。山坡羊带寄生草,揭调琵琶日暮时。”[5]教坊司本该唱宫词,却改唱俗曲“山坡羊带寄生草”,可知晚明时期,俗曲的流传已很广泛,而[寄生草]的流传也与乐户的参与有关。

清代乾隆初年苏州王君甫刻本《新刻南北时尚丝弦小曲》收有时曲《寄生草》13首。此后,《霓裳续谱》《偶存各调》《苏州小曲集》《阳春白雪》《时兴呀呀哟》等均收录此曲。[寄生草]曲词集刊载于乾隆六十年(1795年),由王廷绍编述。集贤堂初刻本的《霓裳续谱》中,收有各种[寄生草]147首。李斗《扬州画舫录》、二石生《十洲春语》、邗上蒙人《风月梦》等文献中也收录了部分[寄生草]曲词。

[寄生草]的曲牌音乐,最早见于《新定九宫大成南北词宫谱》及《纳书楹曲谱》。近代流行的[寄生草]曲谱有吴畹卿(1847-1926)的传谱。杨荫浏先生在《中国古代音乐史稿》一书中说:“传谱者吴畹卿是市民出身,原抄本的标题为“寄生草”,但口头相传,亦称为‘山门六喜’。”[6]《中国民间歌曲集成》(浙江卷)中收录了一首《寄生草》,又称为《小板艄调》,可以看做[寄生草]在民歌小调中的遗存。

根据上述历史文献记载可以看出,[寄生草]在戏曲、曲艺、民歌小调等民间艺术中,是一首常用的曲牌,并且在流传之中派生了许多支脉。仔细研究就会发现,其特点是形态各异,大多是名同曲异者。

二、历史上与凤阳花鼓有关的[寄生草]

明代俗曲自宣德、正统年间至成化、弘治年间兴起流行,嘉靖、隆庆以后,在一些漕运繁荣的码头和城市形成了俗曲演唱的中心。“不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之,以至刊布成帙,举世传诵,沁人心腑。”[3]这种现象,夏玉润先生归结为“元曲俗唱”,即明代俗曲在元曲曲牌的通俗化演唱中产生。其中[寄生草]成为明代俗曲的代表性曲牌,到清代更是流传广泛,仅从《霓裳续谱》收有147首就可知一二。在流传中[寄生草]与凤阳花鼓也产生了联系,尽管在古代民间艺术不上大雅之堂,古代文献对民间艺术少有记载,但是通过仔细搜寻,还是会有蛛丝马迹可寻。

凤阳花鼓与历史文献中的[寄生草]有两种联系:一种是用[寄生草]曲牌演唱的曲目唱词中有凤阳花鼓的内容;一种是凤阳花鼓曲目的唱词中把花鼓女比作“寄生草”。前一种如清代乾隆年间刊印的《缀白裘》第十一集卷二《闹灯》一剧中,有一首由老旦尼姑、小贴徒弟唱的一曲[寄生草],其词为:

新年过,闹元宵,结彩张灯满市桥。

鳌山扎得真奇巧,户户家家把锣鼓敲。

渔婆灯,妆得姣,年老的渔翁把头摇;

凤阳女,花鼓敲,打锣的男人跟着跑。[8]

唱词中形象地描绘了清代元宵灯会上,在满街灯彩的大背景下,早期凤阳花鼓艺人夫妻二人一同演出的情景。近年来,笔者在凤阳民间采风时看到的凤阳民间女的敲鼓、男的打锣的表演,竟与乾隆年间一脉相承。《闹灯》即是用[寄生草]曲牌演唱的曲目,唱词中有凤阳花鼓的内容。

后一种如民国时期,南社文人胡怀琛见到了凤阳花鼓唱本《盼情郎曲》,把它收在其著作《中国民歌研究》第六章《近代抒情的短歌及其他短歌》之二《凤阳花鼓》中:

描金花鼓两头圆,趁得铜钱也可怜。五间瓦屋三间草,愿与情人守到老。青草枯时郎不归,枯草青时妾心悲。唱花鼓,当哭泣。妾貌不如郎在日。

凤阳鞋子踏青莎,低首人前唱艳歌。妾唱艳歌郎起舞,百药那有相思苦。郎住前溪妾隔河,少不风流老奈何。唱花鼓,走他乡,天涯踏遍访情郎。

白云千里过长江,花鼓三通出凤阳。 凤阳自出朱皇帝,山川枯槁无灵气。妾生爱好只自怜,别抱琵琶不值钱。唱花鼓,渡黄河,泪花却与浪花多。

手提花鼓向长街,弯腰拾得凤头钗,双凤翩跹钗落股,妾随阿娘唱花鼓。唱花鼓,过沙场,白骨如山不见郎。

阿姑娇小颜如玉,低眉好唱懊侬曲。短衣健儿驻马听,胯下宝刀犹血腥。唱花鼓,听不得,晚来战场一片月,只恐照见妾颜色。

欲啼不啼干吃吃,残杯冷炙沿门乞。东邻小姊新嫁娘,窄衣小鞋时世装,可怜侬似寄生草,容颜那及邻家好。唱花鼓,得郎迎,回眸一笑百媚生。[9]

这是后来被称之为“凤阳卖艺行乞者之歌中最优美和最有文学价值的作品”,唱词中用优美、典雅的笔触描写了凤阳花鼓艺人走南闯北、辛苦卖艺的场景,“可怜侬似寄生草”之句,即是把花鼓女比喻成“寄生草”。

从上述的例子中可以发现,[寄生草]正如板俊荣先生所说:“其最为突出的特点便是运用细腻、缠绵、迤逦、俊秀的文辞描写古代的男女私情,尤其以表达怨妇们浓郁的愁思与苦闷见长。这里以‘寄生草’来比喻多情女子们缠缠绵绵的情思,暗喻她们的现实命运就像无根之草,寄生于根基坚实的乔木或灌木之上。”[9]旧时凤阳花鼓女就像“寄生草”一样,“可怜侬似寄生草”正是其现实命运的写照。

三、凤阳花鼓现存曲目中的[寄生草]遗音

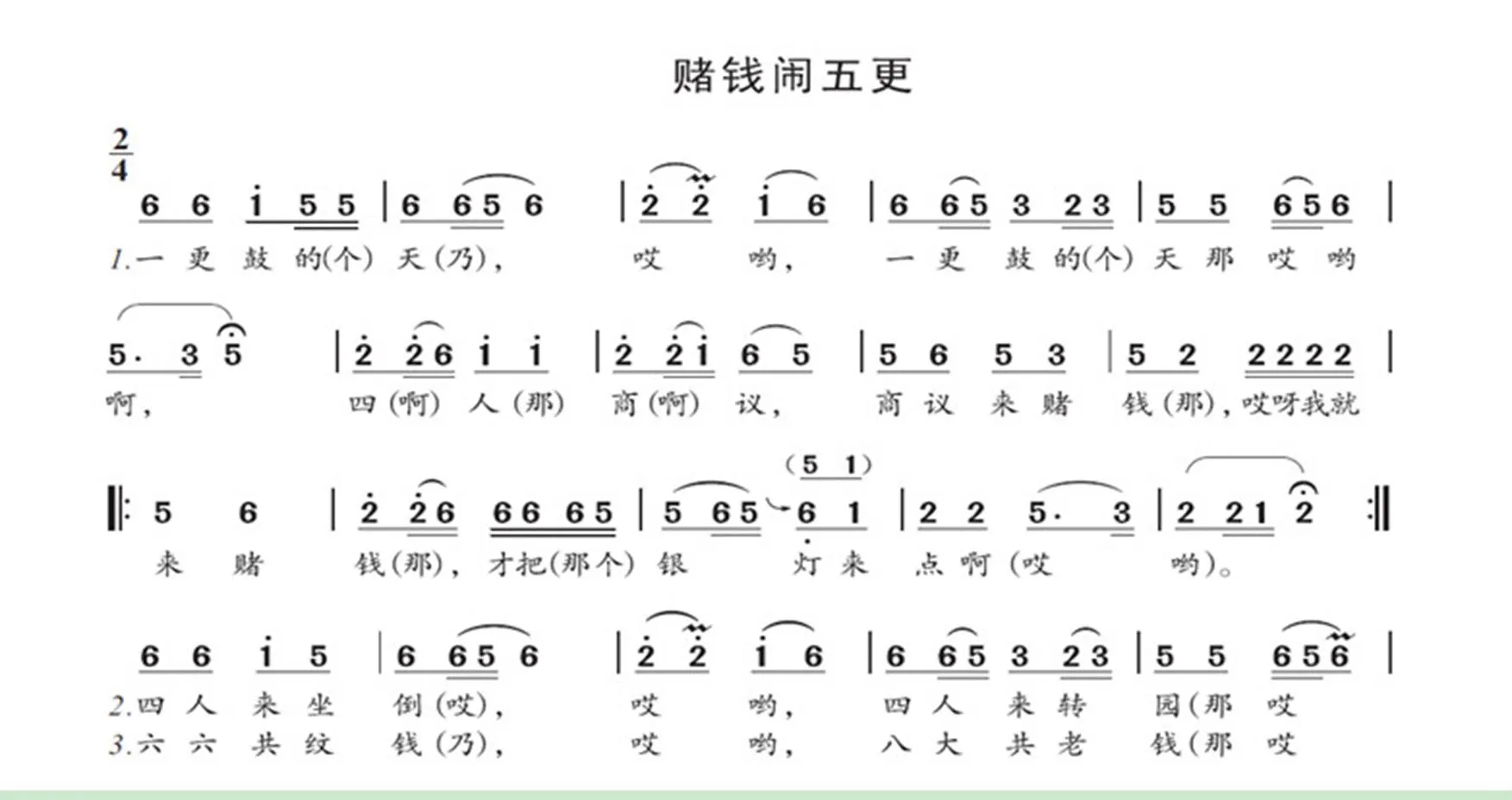

[寄生草]经历世代变易革新,作为古代重要曲牌流传至今,且运用广泛。明代俗曲自北向南传播,“自两淮以至江南”,淮河流域成为俗曲由北向南流变的中转站,地处两淮的凤阳自然不例外。那么凤阳花鼓现存曲目中有[寄生草]的遗存就是很正常的了。通过分析建国以来历次田野采风记录的300余首凤阳花鼓曲目,发现有如下用[寄生草]演唱的曲目:其一是1970年代夏玉润先生采集的凤阳花鼓曲目《赌钱闹五更》。

谱例一[10]125:

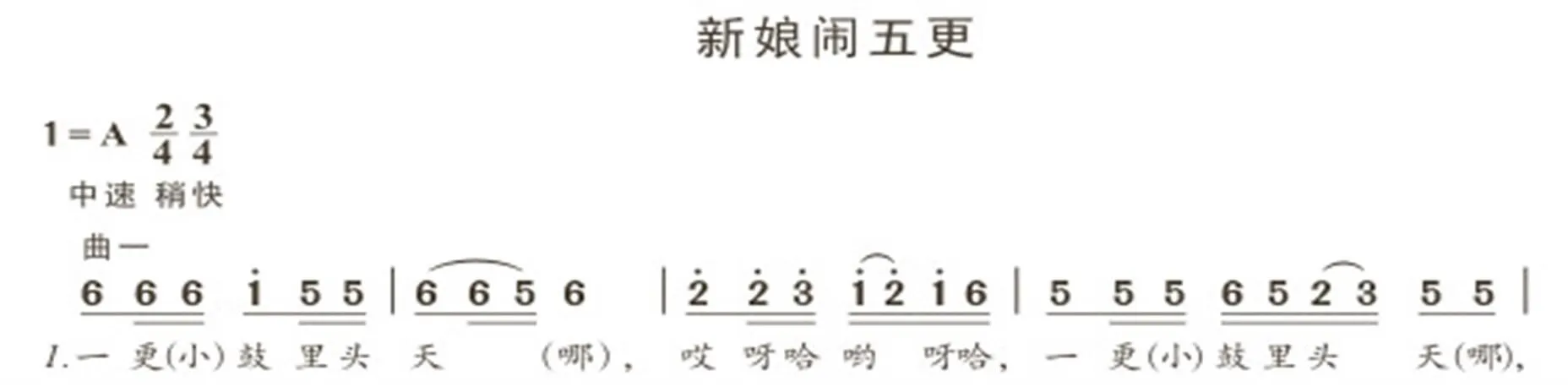

这首曲目是王夕英、邓青兰演唱的,其曲谱六声音阶,商调式。时隔四十年,笔者于2011年在凤阳采风时又听到了相同的旋律,一位农村妇女陈玉芝演唱了一首曲目《新娘闹五更》。

谱例二[10]126:

王夕英、邓青兰是曾经外出流浪卖艺的一代民间艺人,陈玉芝是如今凤阳县自娱自乐的富裕农民,陈玉芝演唱的《新娘闹五更》和王夕英、邓青兰演唱《赌钱闹五更》同为商调式,六声音阶,只是《新娘闹五更》加了清角。这两首曲目与《中国民间歌曲集成·浙江卷》中收录的一首《寄生草》音乐基本相同。

谱例三[11]:

上例唱词第三段的末句是“船上无小曲,单唱[寄生草]”,冯光钰先生认为“这可能是这首小调标题为[寄生草]的缘由”[12]。《赌钱闹五更》与《新娘闹五更》从曲调的旋律、调式等均与《中国民间歌曲集成·浙江卷》中的这首商调式《寄生草》基本相同。但是这三首曲目都与历史文献中的[寄生草]词曲有着很大不同。由此可知,[寄生草]在流传过程中变体较多,现存各种民间艺术中用[寄生草]演唱的曲目多呈现出不同的调式和音阶。也许正如沈德符所言“自两淮至江南,渐与词曲相远……”。

综上所述,[寄生草]是一首古老的曲牌,它在明清俗曲流传到地处淮河流域的凤阳时影响了凤阳花鼓,至今还遗存在凤阳花鼓曲目中。近年来还可在凤阳民间采集到艺人用[寄生草]说唱故事的曲目。通过对历史上与凤阳花鼓有关[寄生草]的考述,对当下凤阳民间艺人演唱曲目中的[寄生草]遗音的挖掘,可以证实明清俗曲的代表性曲牌[寄生草]在传播中的强大生命力,反映了凤阳花鼓曲目音乐的深厚文化底蕴。这些研究,对于明清俗曲与凤阳花鼓这两种古老的传统音乐文化遗产的保护传承,具有一定的现实意义和文献价值,也将为凤阳花鼓与明清俗曲的进一步研究,提供学理和依据。同时,以凤阳花鼓中的[寄生草]曲牌研究为起步,对淮河音乐文化中明清俗曲遗存研究作了初步探索。

[1]徐元勇.明清俗曲流变研究[M].南京:东南大学出版社,2011:26.

[2]田艺蘅.留青日札[M].上海:上海古籍出版社,1985(9):1 089.

[3]沈德符.万历野获篇·卷二五·时尚小令[M].北京:中华书局,2004:647.

[4]刘晓静.中国明代俗曲文献的分类梳理与曲牌统计[J]东岳论丛,2014(10).

[5]王象春.齐音[M].济南: 济南出版社,1993:108.

[6]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].北京:人民音乐出版社,1981:766.

[7]钱德苍.缀白裘:第6册[M].北京:中华书局, 2005(9): 63-64.

[8]胡怀琛.中国民歌研究//民国丛书编辑委员会.民国丛书第三编.影印本[M].上海:上海书店,1991:78-80.

[9]板俊荣,张仲樵.中国古代民间俗曲曲牌曲词及曲谱考释[M].南京:南京师范大学出版社,2013:180.

[10]周熙婷.凤阳花鼓全书·词曲卷[M].合肥:黄山书社,2016:125.

[11]中国民间歌曲集成·浙江卷编辑委员会.中国民间歌曲集成·浙江卷[M].北京:人民音乐出版社, 1993.

[12]冯光钰.中国曲牌考[M].合肥:安徽文艺出版社,2009:177.

On Fengyang Flower-Drum Dance and the Tunes ofin Ming and Qing Dynasties

ZHOU Xi-ting

(Fengyang Flower-drum Music Research Institute, School of Music, Chuzhou University, Chuzhou 239000, Anhui)

Through reviewing the existing literature, historical texts, and field investigation, the paper examined the historical records ofand its relationship between flower-drum dance in Fengyang. The study shows the strong vitality ofand its profound cultural background. At the same time, starting from the research ofin flower-drum dance of Fengyang, the research also made a preliminarily study of the residual music of Ming and Qing dynasties in Huaihe River Valley..

Fengyang Flower-drum Dance; Ming and Qing folk songs;; Huaihe river culture

2017-10-19

安徽省社会科学普及规划项目“非物质文化遗产视域下的凤阳花鼓传承发展对策研究”(2017044);安徽省高等学校人文社会科学重点项目“凤阳花鼓舞蹈发展的理论与实践研究“(sk2016A0267)。

周熙婷(1981- ),女,安徽滁州人,滁州学院音乐学院讲师,硕士,研究方向:中国民间音乐。

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2018.01.03

J722.212

A

1004-4310(2018)01-0017-05