光山花鼓戏演出形态研究

常 青

(信阳师范学院a.淮河文明中心;b.社科处,河南 信阳 464000)

光山花鼓戏,也称豫南花鼓戏、信阳花鼓戏,由豫南民间小调和花会舞蹈逐步孕育而成,至今已有200余年的历史,主要流传于河南、湖北、安徽三省交界地区。2014年,光山花鼓戏成功入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

花鼓戏的演唱,初期称为“打五件”,由演唱者一人,在木架上挂上锣、鼓、钹、小锣、板五种乐器,自奏自唱。后来发展成两人演唱,一男一女,一唱一和[1]97。光山花鼓戏因多在民间地台演出,要求演员演唱要字正腔圆、吐字清晰,发音要圆润悦耳、穿透力强。花鼓戏艺人除了要熟练掌握手、眼、身、法、步基本要领外,还要能根据剧情和人物的性格,演什么像什么,不能千人一面。黑格尔指出:“能把个人的性格、思想和目的最清楚地表现出来的是动作,人的最深刻方面只有通过动作才能见诸现实。”[2]278光山花鼓戏在做功上通过动作表演,注之以精、气、神、情,给观众视觉以美的享受。

长期以来,光山花鼓戏以演小戏为主,戏路不广,服装简单,演员有限,但仍讲究唱、念、做、打。唱功是关键,其次是做和念,在武打方面不甚苛求。本文将从光山花鼓戏表演的基本要求、音乐演奏特征等方面做具体探讨。

一、一专多能的演员构成

光山花鼓戏早期角色行当十分简单。在演出过程中,经艺人们不断摸索、改进,花鼓戏的演出行当日趋完臻。虽然花鼓戏演出流动性大,人员少,但行当齐全,讲究唱念做功,因此对演员的要求较为严格,要求艺人多艺,一专多能。跨行当、反串角色情形亦常见。演出大戏的时候,一个演员必需扮演好几个角色,因此演员需要熟悉花鼓戏各个行当的唱腔。民国时期,涌现出不少名艺人,如须生廖家林、名丑李万兴、脸子李春秀、闺门旦郑希慈、花旦潘幺、青衣杨天平、沈荣昌等。据老艺人郑希慈口述,光山花鼓戏共分生、旦、净、末、丑、小、贴、外、夫、杂十个行当,主要是生、旦、净、末、丑五大行当,每个行当还可以细分。光山花鼓戏除有以上五大行当外,还有小、贴、外、夫、杂几个行当。小,主行是娃娃生、旦;贴,即贴旦,旦的次要角色;外,指末、旦、净的次要角色,多扮演老年男子角色;夫,与老旦意义相同,多指老年妇女;杂,扮演戏里不重要或不知名的人物。一般来说,生分为文生、武生、须生,生角高昂激烈;旦分为青衣、花旦、老旦、丑旦、刀马旦,旦角(青衣)含蓄内敛,花旦轻快活泼;净分为黑净、架子花脸、武花脸、白脸等,净角粗犷雄壮;丑分为文丑、武丑、老丑,丑角诙谐滑稽;末即老生,末角明快浑厚。

光山花鼓戏剧目广泛,地灯戏繁多,经常遇到包场戏或者观众点戏。这就需要演员具备宽广而灵活的戏路,能演出很多出戏,即便遇到生戏,也可临时根据故事情节、人物形象,自创剧情,登台即兴演出。花鼓戏所演剧目,皆无脚本,唱词都是由演员按照韵辙、平仄规律,在台前现编现唱,这就要求演员需要具备一定的文学知识基础,懂韵识辙,否则就难以胜任。一个花鼓戏演员,不仅能唱,还必须熟悉武场,能司鼓板、大锣、镲、小锣,既能当演员,又能做武场,演唱时,要一唱众合,武场必须给演员接腔。

中华人民共和国成立前,花鼓戏没有管弦乐,只有打击乐,也叫武场。花鼓戏学艺人员,大多由武场入门,乐队由三人组成:一人司鼓板,一人司大锣、手镲,一人司小锣。小锣的击法较多,唱腔过门的锣鼓配合要求严谨,节奏也难掌握,初学者以此入门,进而学习其他乐器,其他乐器都学会后再学唱。上演武戏场面较少,道具只有一些枪架、刀花。翻功使用更是微乎其微,只用少量毯子功,如旋风脚、扑虎、抢背等。1953年光山花鼓戏大众剧团成立后,剧团人员和花鼓艺人经过多方交流学习,在剧团内开展了全面的武功训练。所练的功有出场、前扑、软翻、小翻、飞脚、滚背、漫子、劈叉、吊龟、斜提等,还有一些三百六、七十二旋子、高翻桌提等高难度动作。通过这些武功训练,剧团培养出一些优秀的武戏演员,弥补了该剧种武功表演方面的不足,拓宽了演员的戏路和演出题材。

二、规范细腻的舞美设计

光山花鼓戏表演细腻入微,稳健端庄,两眼传神,动作准确。艺人们常说:“装的像,强似唱。”就说明了做功的重要性。演员通过形体表演,注以精、气、神、情,演出时声情并茂,动人心弦,能给观众带来美轮美奂的视听享受。光山花鼓戏名艺人郑希慈、李万兴、廖家林等,都有着扎实的基本功和熟练的表演技巧,在观众中享有盛誉。郑希慈被观众誉为“假天子”,说明他演皇帝的逼真程度。李万兴的拿手戏是《晒罗裙》,民国时期,《晒罗裙》这出戏名噪鄂、豫、皖三边地区,李万兴所饰演的盗墓贼在光山花鼓戏曲界堪称一绝。

中华人民共和国成立前,光山花鼓戏舞台装置非常简单。因多在乡下演出,演出场地有时简单到在路边地摊即能演出。在演出中,桌椅用途最广泛,光山花鼓戏中流传着“一桌二椅,就能开戏”的一句话。虽然只有一桌二椅,但在演出中只需检场人员改变一下其摆设、位置、造型等,便可变幻出公堂、山、城、将台、窑、桥梁、金殿、绣楼或者门窗、床柜等,配合着剧情的发展和演员的虚拟表演,达到情、景、境的统一。但是桌椅的摆设变动,摆设的地点、造型、环境都有较为程式化的规定。如果是有舞台的演出场所,还需要拉上底幕、天棚,台口设沿条、边条,后台设上下场两个门,乐队在上场门的位置面对观众而坐。

光山花鼓戏原先没有布景道具,只有自制的桌围椅披。自光山花鼓剧团成立后,陆续添置了不少砌末,砌末是指舞台上简单的布景和特制的道具等。它是随戏曲表演需要而产生的,是演员表演动作的一种延伸,使演员的表演技巧更充分地得以发挥,在戏曲演出中,起到补充动作表现不足的作用,是戏曲艺术的一个重要组成部分。光山花鼓戏的砌末大致分为四类:一是把子类,有刀、枪、剑、戟、斧、锤、锏、鞭、弓、箭等;二是旗类,有水旗、车旗、月华旗、门枪旗、飞虎旗、令旗、报旗、姓字旗、凤旗、午旗、七彩旗等;三是道具类,有桌裙、椅搭、幔子、酒具、炊具、文房四宝、圣旨、堂木、宫灯、令箭、令签、拶子、木枷、铁索、板子、棍子、亡命牌、水火棍、船桨、伞、牙笏、云帚、扇子、蜡台、香炉、灵牌、印玺、马鞭、金瓜、钺斧、朝天镫等;四是硬景,有山片、云片、石墩、石桌、石凳、城门、大帐、中堂、神位、灵堂等。

中华人民共和国成立后,在国家和地方相关部门的扶持下,光山花鼓戏舞台装置也日趋完备。演出传统剧目时,增加了软景、布幕景。软景有树、远景、画梁等;布幕一般有四道边、沿条,设大幕、二幕、天幕、底幕、纱幕、垂幕等。无论演出什么剧目,只需改变一下天幕景、布景布局和桌椅摆设,即可呈现不同的特定环境。光山花鼓戏在一步步地进行舞台美术改良中日趋规范精美。如今光山花鼓戏大多以演小戏为主,也演连台戏,没有复杂的布景道具,服装道具简单,但对扮相服饰要求简而不乱,根据不同人物刻画脸谱。

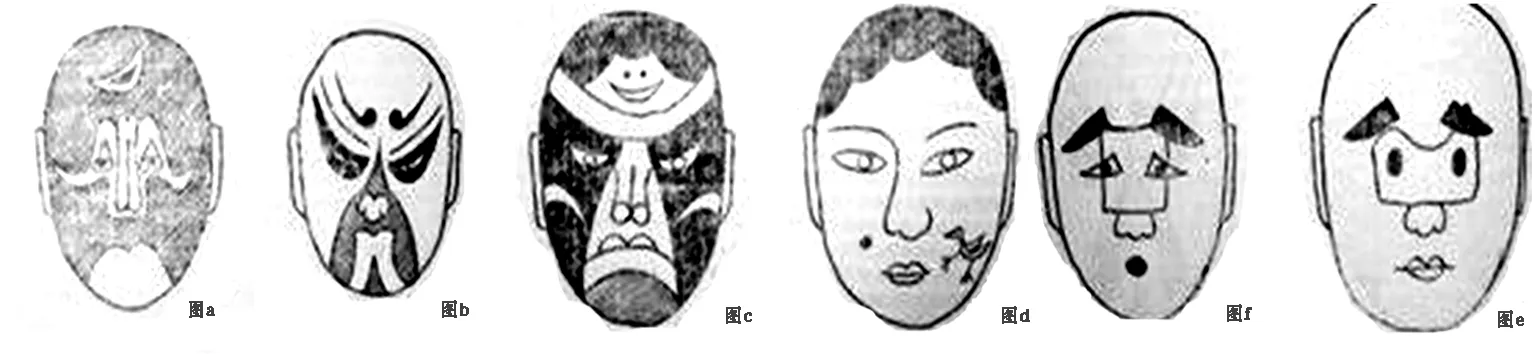

光山花鼓戏的脸谱生动活泼、惟妙惟肖,在清末时期花鼓戏分行当时即初步形成。根据各种不同人物性格的需要,用不同颜色以示爱憎和褒贬,如用红色表示忠勇、黑色表示智猛、蓝绿表示凶狠、白色表示奸诈流滑等。至民国初年,花鼓戏脸谱已规范有序,出现了“花脸”“小丑脸”“象形脸”等图案。随着花鼓公案戏和蟒靠戏的上演,脸谱也日趋定型。

光山花鼓戏形成以后,随着行当的齐全,人物扮相也日臻规范化。可从下图1略见一斑,如花鼓戏剧目《美人屏》《双插柳》里的包拯(图1-a)、《余成龙私访》里德马山红(图1-b)、《小清官》里的李云(图1-c)、《三笑代嫁》中泼旦扮演媒婆、《杀惜》中的鸨儿(图1-d)、丑扮《起解》中的崇公道老丑(图1-f)、《三笑代嫁》中的杨三笑小丑(图-e)等。这些脸谱较好地表现了不同人物的性格,增强了戏剧效果。

图1 光山花鼓戏脸谱图

服装也讲究了,可因陋就简,但简而不乱。如《绒线记》一剧中:县官:须生,身穿官衣,高底靴,头戴纱帽,挂黑三绺。丁卫兰:小生,蓝褶子,高底靴,头戴苦生巾。杨氏:青衣,身穿绿披,彩鞋,包大头。来七红:丑,穿茶衣,快靴,头戴毡帽,杂花脸,手持杀猪刀。杨制台:老生,穿蟒,高底靴,头戴金貂,挂白三绺。

在中国的戏曲舞台艺术中,戏曲服饰在整个演出环节中,占有重要的地位。到明清时期,随着戏曲的雅化,演员的服饰和化妆更加追求华艳[3]192。据考,中国戏曲服装大都以明制服装为基础,吸收胡服以及古代历朝服装之精华,加以融合改造而逐步定型。其内容着重表现人物的等级观念。无论演出剧目是哪个朝代,都穿同一服装,似已得到观众的认可。因戏曲服装大都做工考究,艺术水准极高,故现代一般都是从服装店购置,少量由自己仿制,总体来看,光山花鼓戏在服饰上大致和兄弟剧种略同。据统计,光山花鼓戏服饰大致有头盔类、髯口类、鞋类、衣饰类几种。

三、个体为主的班社形式

光山花鼓戏的班社构成主要以个体戏班为主。民国以前的主要班社有杨堤胜戏班、严福堂戏班、梅桑林戏班等;民国初期至中华人民共和国成立前有郑希慈戏班、李童梓戏班、李香池戏班等;中华人民共和国成立后主要有光山大众花鼓剧团、十里庙花鼓剧团、陈永保花鼓戏班等。

班社成员主要是以班主为中心的乡民,花鼓戏演出时间受农村岁时节令的限制,一般在农闲岁末时节,花鼓戏也成了农村主要娱乐方式之一。这种以个体为主的班社体制,班主与成员之间大多数为师徒关系,在班社内部有着严格的班规班纪,如在举行拜师仪式时张贴并宣读十大条款便是例证。十大条款内容如下:其一,不欺师卖友;其二,不欺兄霸嫂;其三,不眠花宿柳;其四,不见班思班;其五,不招摇撞骗;其六,不见戏推诿;其七,锣响登台;其八,锣歇归把;其九,日行千里;其十,夜归一宿。这些规矩对内利于有效管理,使得光山花鼓戏自民国以来一直享有良好的口碑。

光山花鼓戏演出时还有一些禁忌习俗:一是八大禁忌:光山花鼓戏把禁忌叫“快”,八大禁忌就是八大快。不准说属于快的八个字是“龙、虎、像、牙、庙、倒、雾、塔”。若需要说时,可用别的字来代替。二是学艺入门必须先学老八曲,即《吴一文》《刘拐脚》《大卖钱》《十不学》《南菜园》《打补丁》《走幺妹》《卖疮药》。三是打采习俗,类似京戏的捧场。一般在演唱地灯节目时,年轻的、演唱精彩的旦角,演唱到节目精彩部分,台下观众开始向演员抛掷实物(多为烟类)和钱币打采。四是打围习俗,多出现在官宦豪绅家夜晚的赌场上。由旦角向聚赌的豪绅各敬上一盅茶,被敬之人要给演员赏赐,多则数块银圆,少则一块银圆,叫打茶围。五是上下棚习俗,花鼓戏是高台演出,称为上棚;跑马卖艺、拉洋片、玩猴等是场地演出,称为下棚。下棚的演出活动要服从于上棚的演出。六是戏台规矩,不许在前台用眼翻场面,不许在前台吵架骂人,不许私窥观众。不准台前阴(遮挡)人,下场让上场,上场让赶场,台上一出戏,台下立规矩。台上按戏规,台下按班规,场上不逗后台哏(笑),开戏前不准动响器,开演前演员在后台不准喧闹,后台用物哪拿哪放,救场如救火。此外,戏台还有如破台、祭台、暖台、赏台、保台、把台等具体的习俗规定。

另外,由于旧社会花鼓戏艺人社会地位低,为了适应环境,他们创造出艺人之间相互交流信息的行话。如行话“马林子”指主人,“吾子们”意思是我们,“车”意思是走,“灵润子不通”指内心不高兴。如果到一家做客,主人家不高兴,艺人便用行话互相打招呼,相约离开;行话“杨潘头”指外行,“万字上的”指唱戏的,用于对其他行的技艺人员打招呼;行话“骇独占子、万托,托骇点托条点”意思是,来了重要人物或者大领导,戏要唱好点,唱多点。

这些共同构成了光山花鼓戏个体班社的生存秩序与演出习俗。

四、口传心授的师徒传承

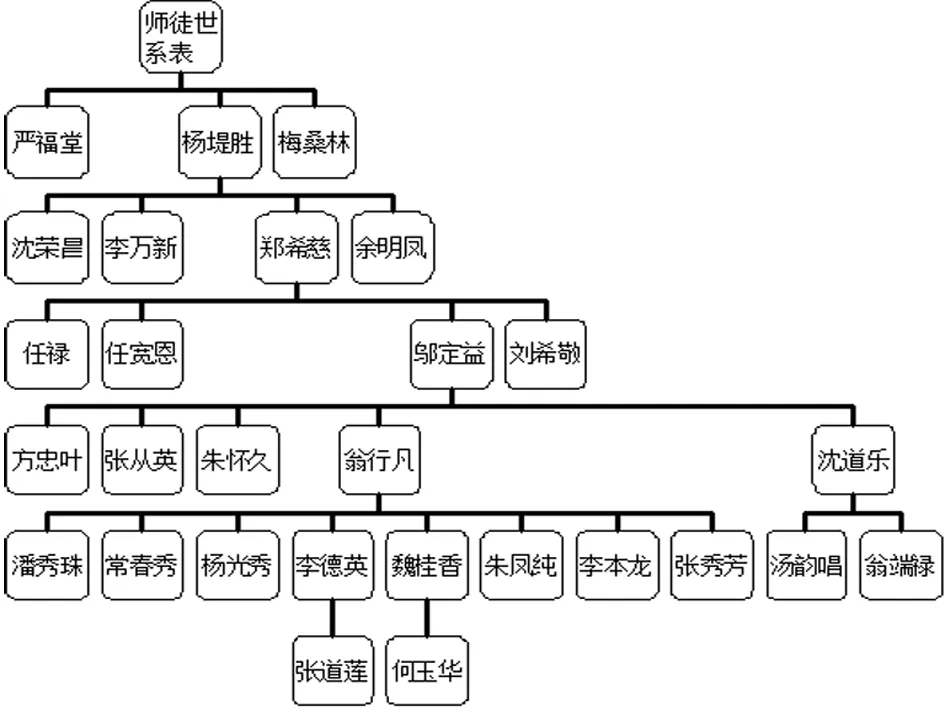

光山花鼓戏在唱腔沿袭上保留着口传心授的师徒传承模式,从晚清至今,光山花鼓戏存留着较为清晰的师徒传承谱系。目前主要传承人有6代,见图2。

图2 光山花鼓戏师徒传承谱系图

以上图谱反映的是晚清至今光山花鼓戏的师徒传承谱系。在这种严格的师徒谱系中,还隐含着更为繁缛的拜师习俗:一是拜师之后艺徒便开始学习训练戏曲基本功,即唱、念、做、打,光山花鼓戏中也称“四功”。它们不仅是戏剧表演的四种艺术手段,也是戏曲演员表演的四种基本功,戏曲演员从小就需要从这四个方面进行训练培养。二是光山花鼓戏戏班供奉“敕封老郎”,拜师时写上“敕封老郎神位”张贴。“敕封老郎神位”平时由戏班箱主供奉,每月的初一、十五烧纸烧香,三月十七日是老郎的祭日,这一天要举行祭祀,同时也举行拜师大典。当然平时也可举行单独收徒仪式。每个拜师的艺徒,必须在同行前辈中找出引荐师、保举师、应拜师三人。拜师时,有引荐师引荐,保举师介绍艺徒情况,然后燃烛烧香鸣炮,行拜师大礼。仪式庄严而规范。

清晰的师徒传承谱系、繁缛的拜师仪式、严格的四功训练,构成了光山花鼓戏的师徒传承模式。这种以师徒为核心的教授方法也成为支撑光山花鼓戏的主要基石,尤其是在四功教授上的“口传心授”的传统方法,为师者一字一句进行单向传授,以学员的个体领悟能力为关键,以求“青出于蓝而胜于蓝”的戏曲技巧传承效果,为我们当代戏曲固本求新的变革创新提供了宝贵的借鉴意义。

光山花鼓戏以其委婉细腻的表演,圆润悦耳的唱腔和色彩浓郁的锣鼓谱流传至今,得到了越来越多人的喜爱。目前,全县共有20多个花鼓戏班和60多个地灯戏班在民间季节性地开展演出活动,但收徒传艺的花鼓戏艺人越来越少[4]。自2001年我国昆区成功入选首批《人类非物质文化遗产代表作名录》以来,如何保护与传承非物质文化遗产一直是学术界争论不休的热点问题之一。10多年来为了能找到更为有效的保护与传承非物质文化遗产的方式方法及策略措施,我国学术界无论是从宏观的学理层面,还是从微观的田野经验方面,都进行了积极探索和深入研究,并取得了丰硕成果[5]。因此我们有责任和义务去保护、传承、发展好光山花鼓戏等非物质文化遗产,这不仅是人类文化自觉的必然要求,是我们必须担当的新文艺使命,更是实现伟大复兴的“中国梦”的文化根基。

[1] 中国戏曲志编辑委员会、中国戏曲志·河南卷[M].北京:文化艺术出版社,1992.

[2] 黑格尔.黑格尔美学(第1卷)[M].北京:商务印书馆,1979.

[3] 谭真明.湖南花鼓戏研究[D].曲阜:曲阜师范大学,2007.

[4] 常 青.论豫南花鼓戏的兴衰与流变[J].魅力中国.2014(16):59-60.

[5] 李技文.我国非物质文化遗产保护与传承的方式及策略研究述评[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2017,37(3):110-115.