饶宗颐:没有孤独不能做学问

艾江涛

2018年2月6日,101岁的国学大师饶宗颐在香港辞世。回顾他的学术人生,正如他自己所言:“我这一生好像是漫漫路途上求索的苦行僧,一辈子在苦旅中折磨自己,没有人知道我的大部分时间是在寂寞中度过的,我把研究学问当作生活一个部分,才能臻于庖丁解牛、目无全牛的化境。”

“搞七搞八”做学问

1994年,刚在华东师范大学中文系留校任教不久的胡晓明,得到香港一个基金会支持,前往香港中文大学文化研究所做一個口述项目。口述对象是国学大师饶宗颐。胡晓明向我回忆,当他拿到申请表格时,马上想到在文史方面可写的两个人,一是金庸,一是饶宗颐,相比大家耳熟能详的金庸,饶宗颐无疑更具解读空间。

在前往香港之前,胡晓明已经读了出版不久的《梵学集》《选堂文史论苑》等书,了解到饶宗颐在海外汉学与敦煌学等领域的学术史贡献。见面以后,饶宗颐与想象中完全不同。“一个絮絮叨叨的老头,滔滔不绝,信息量很大,但是很亲切,如坐春风。”胡晓明说。

接下来三个月,胡晓明一共做了15次访谈,见面的地点有时在中大文化所的咖啡室,有时在范克廉餐厅,有时则在饶宗颐位于跑马地山村道风辉阁的家中。就这样,一部六万多字的《饶宗颐学记》被整理出来,并经饶的推荐得以出版。

国学大师饶宗颐(1917~ 2018)

回想起那段经历,胡晓明记忆最深的是饶宗颐治学的日常状态:“他家里有好几张桌子,每张桌子上都摊开不同的稿件,甚至有张桌子上面放着绘画的工具,高兴了去这张桌子画两笔,一个灵感来了到另外一张桌子写一段文字,又想到另外一个问题,就再到另一张桌子上写一段文字学的东西。”

与一般学者不同,饶宗颐完全按照自己的兴趣,在不同领域间自由出入,互为启发。这种“文史哲不分”的传统治学特点,显然与饶宗颐自学成才的经历密不可分。

1917年,饶宗颐出生于广东潮州的书香巨富门第。饶家世代经商,是拥有数家钱庄的潮州首富。他父亲饶锷不仅是成功的商人,还是当地知名的考据学家,在家乡修建的藏书楼“天啸楼”,便收集了10万多卷图书。在晚年,饶宗颐回忆少年时的自己:“我小时候,只是成天沉浸在书籍古画之中,几乎可以一个人一整天待在书楼画室里。但我从未感到孤独过。我的这种气质自小时就很明显,就是不管外面的世界、人家的事情,只做自己的事情,而且全神贯注地做好。”正是在这样的氛围中,饶宗颐不但博览群书,而且在父亲的指导下,学习填词,学习古诗、骈文、散文等各种文体,后来还拜入海上画派大师任伯年的弟子杨轼门下学画,从而打下一生学问与艺术的根基。

13岁时,饶宗颐考入广东省立金山中学,一年后便辍学回家自修,因为他觉得学校里教的东西太浅,根本满足不了他。15岁那年,父亲饶锷去世,他接续父亲工作续写完成《潮州艺文志》,连续发表在广州《岭南学报》上,声名渐起,很快便被推荐进入广东通志馆,专职艺文纂修。1938年,21岁的他又被举荐为中山大学研究员。

2008年,饶宗颐(右)在北京看望病中的季羡林。两人以“南饶北季”并称,季羡林也是较早向大陆介绍饶宗颐学术的学者之一

“他的整个学术还是原原本本去发现探索古书里面中国古典的真相,还原中国的历史。他没有‘五四那种对儒家、对中国文化的批判性思维。他很尊重古义,当然也因为他没有受到新文化的影响,更没有受到大陆意识形态的影响。”胡晓明说。谈及这点,便无法绕过香港对饶宗颐学术人生的影响。饶宗颐习惯将香港比作建安时代的荆州,多次谈到其在学术上的重要影响:“三四十年代的前期,一些共产党人避国民党,来香港;后来避共产党的人也留在香港做他们的事情。这里是个避风港。香港有这么几年的安定,离开政治和时代的风暴,很重要。”

1938年,日军大举侵华,中山大学迁往云南澄江。途中,饶宗颐因病滞留香港,并在那儿一直待到1942年香港沦陷。在那几年里,饶宗颐主要做了几件事情:帮著名出版家王云五编写《中山大辞典》,帮他弄查甲骨文金文的八角号码;帮著名书画家、收藏家叶恭绰编《全清词钞》,查阅大量经史书籍、词学藏书,为他日后的甲骨文、敦煌学和词学研究,打下坚实的基础。1949年,饶宗颐第二次来到香港,并从此扎根于此,香港也由此成为他的治学福地。

饶宗颐少年时代自由读书写作的习惯,在香港相对自由的学术环境中得以延续。胡晓明至今记得,在香港中文大学文化研究所的咖啡室里,望着窗外常青的山光树色,饶宗颐对他说:“香港是一个破了model(模子)的世界。你还没有活动就给你限定了,这种model,作为管理是比较方便,但对于人的天性、兴趣的发展,我就不敢说好了。所以我是一个不能进入model的人。我这个人非要搞七搞八,因为我有这个能力。”

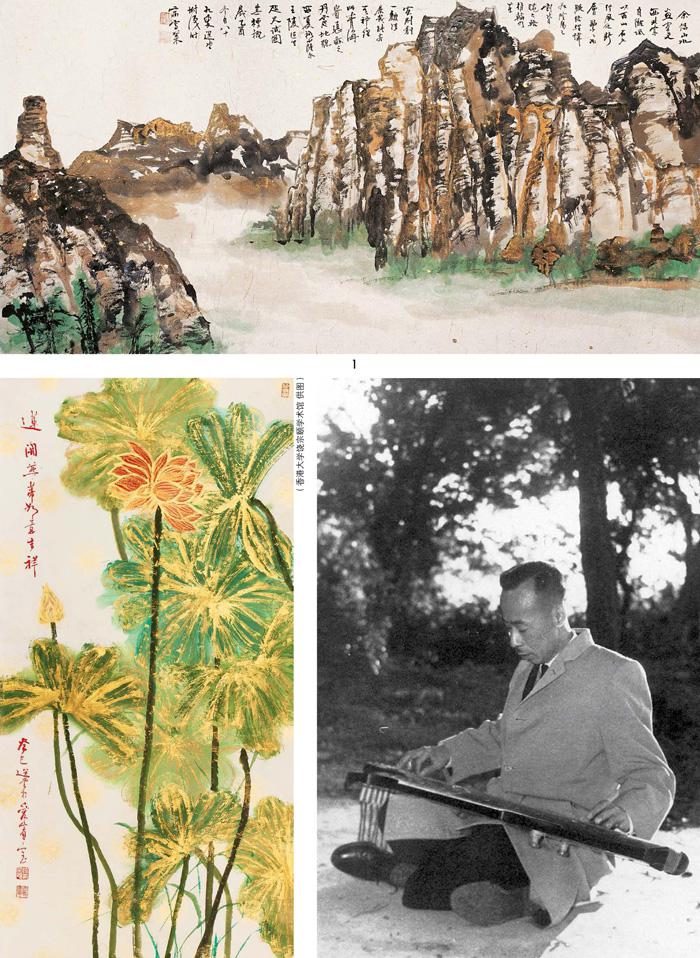

1.饶宗颐作品《西夏旧域》 2.饶宗颐作品《并蒂莲》 3.上世纪60年代,饶宗颐于香港郊外弹奏古琴

“三重证据”证古史

晚年,饶宗颐将自己毕生学问总结为八大门类,分别是敦煌学、甲骨学、词学、史学、目录学、楚辞学、考古学金石学、书画。因为学问遍涉诸多门类,难以将他真正归属于哪家,饶宗颐自己也诙谐地说过:“我是一个无‘家可归的游子。”

在大陆学界,与饶宗颐并称“南饶北季”的季羡林是较早介绍饶宗颐学问的学者。1984年,在《饶宗颐史学论著选》序言中,季羡林便提到,应站在百余年来学术转变的大潮流中来看待饶宗颐的学问:“近百年以来在中国学术史上,是一个空前的大转变时期,一个空前大繁荣时期,处在这个伟大历史时期的学者们,并不是每一个人都意识到这种情况,也并不是每一个都投身于其中,有的学者仍然像过去一样对新时代特点视而不见,墨守成规,因循守旧,结果是建树甚微。而有的学者则能利用新资料探讨新问题,结果收获甚多。”饶宗颐无疑属于后者,季羡林借用陈寅恪说过的佛教术语,认为他像王国维、陈垣、陈寅恪等人一样,是在学术潮流中获得預流果(借用佛教初果之名,治学之士,得预于此潮流者,谓之预流)的一位学者。

伴随着新的材料与新的问题,一时代有一时代之学术。1920年代,王国维将19世纪末20世纪初发现的甲骨文、西域木简、敦煌文书和清代内阁大库文书档案称为“四大发现”,由此引发一个新的“发现时代”的学术潮流。1949年之后,由于地利之便,饶宗颐很早便处身于这一学术潮流之中。

早在40年代初叶恭绰那里,饶宗颐就看了几千份敦煌卷子,很早便意识到敦煌学的重要性。后来,在之前资助他编《潮州志》的旅港潮商方继仁的帮助下,他成为远东除日本人外最早拥有英国关于敦煌书卷缩微胶卷的人。1954年去日本,饶宗颐在吉川幸次郎的帮助下,又看了很多经卷,开始注意到敦煌文献中的经部。1956年、1964年饶宗颐两次访学法国,得以遍览欧洲所藏敦煌书卷,陆续出版《敦煌本老子想尔注校笺》《敦煌曲》《敦煌白画》等涉及早期道家、敦煌曲子词、敦煌白画诸多领域的著作。

饶宗颐对甲骨文的研究开始更早。他在自述中说:“1952年以前,我主要搞甲骨文,没有回汕头,重点搞古代的东西,一直到今天兴趣不变,觉得应该搞甲骨文,因为殷代的东西太重要了。”每去一个地方,饶宗颐都会格外留意与甲骨相关的资料。1954年,饶宗颐利用日本之行遍览京都大学与东京其他机构保存的几千片甲骨,编著《日本所见甲骨录》;以后又陆续出版《巴黎所见甲骨录》《欧美亚所见甲骨文录存》等书。1959年,饶宗颐穷10年之力,写出《殷代贞卜人物通考》,以占卜人物为纲,将占卜大事融会贯通,全面展现殷代历史的面貌。因为这本书,他在1962年被法兰西汉学院授予“儒莲汉学家”。

只是,在与海外学界隔绝的“文革”期间,内地学者并不容易看到饶宗颐的相关著作。甲骨文专家、清华大学出土文献研究与保护中心研究员沈建华向我回忆,那时她只在重要甲骨目录上看到列在《殷墟卜辞综类》参考书目中的《殷代贞卜人物通考》,而她父亲,时任上海博物馆馆长的沈之瑜,则不止一次对她谈起这本书的重要性。

沈建华走上甲骨文研究之路多少有些意外。1968年,她在刚结束政治隔离审查回家的父亲的指导下,开始抄写陈梦家的《殷墟卜辞综述》、日人岛邦男的《殷墟卜辞综类》等书。她父亲藏有不少甲骨文的线装书,就这样,沈建华就像幼童看图识字一样,在父亲的指引下对早期甲骨文研究建立起基本认识。只是她当时并没有想到,她以后会因一本《甲骨文通检》与饶宗颐建立起长达17年的联系。

“文革”结束后,随着《甲骨文合集》与海外所藏甲骨文著书的陆续出版,以及后来小屯南地甲骨的发现,80年代成为内地学界甲骨文研究的黄金时代。在1981年9月的山西太原古文字会上,沈建华第一次见到饶宗颐。当这位穿着一身深色西装、享誉国际的著名学者出现在她眼前时,她还多少有些拘谨,可当对方带着微笑问她“你是与周鸿翔合作写《商代雨量分析》的沈建华吗?去年我在夏威夷商周国际研讨会上看过你的论文。你现在做什么甲骨研究?”时,她马上放松了下来。一年多后,经饶宗颐推荐,沈建华应邀到香港中文大学访学一年。饶宗颐向沈建华建议做一个“多快好省”不同于国内版的甲骨整理项目。几经权衡,沈建华打算做一个甲骨文分类词汇索引,将已出版的卜辞分类抄出汇集,供不同专业学者使用,这一方案得到饶宗颐赞同。只是没有想到,这本《甲骨文通检》,从1983年启动,直至1999年才出齐五册,其间围绕这本书,饶宗颐与沈建华、沈之瑜通信长达17年。

饶宗颐的学术领域虽极为博大,但追索起来,史学仍是其基本路径,正如他的学术随笔《文化之旅》封面所摘引的一段话:“观世如史,保持着‘超于象外的心态,从高处向下看,不局促于一草一木,四维空间,还有上下。”饶宗颐在王国维“二重证据法”的基础上,提出“三重证据法”——将田野考古、文学记载和文物研究三方面结合起来还原历史真貌的古史研究方法。

80年代,三星堆商文化遗址在四川出土后引发世人关注。1992年在编《甲骨文通检》第二分册地名时,饶宗颐就根据三星堆大量出土文物,考证武丁时期甲骨文中频见的“邛方”,属蜀地崛江上游山地区域的一个部族,是殷时商王朝的劲敌, 并以此为线索花三年时间完成《三星堆文化与殷代西南地理》一书,成为以“三重证据法”做学问的范例。

近30年来对地下简帛佚籍的不断发现,尤其是近年郭店、上博楚简的公布所带来的震撼,沈建华回忆,从未见过饶宗颐那样豪情激奋:“我们要实事求是,认真去认识历史,今天丰富的三重资料提供的宝贵记录,使我们如走在山道上应接不暇,好像面对满汉筵席让我们好好品尝,时代要求我们去辨味,去咀嚼。我们现在所见到的东西——古史文物,已经超过束皙时代汲冢所出的若干倍。古史的重建运动,正在等候我们参加,新的成果正等待我们去共同努力。揭谛(go)! 揭谛(go)!莎婆诃!”

漫漫路途上的苦行僧

1997年,在香港回归之际接受采访时,面对记者“有人说有饶先生在香港,就没人敢说香港是文化沙漠,您对这句话怎么看?”的提问,80岁的饶宗颐回答:“就算是沙漠,里头有绿洲,我不是沙漠里头的绿洲吗?我自己不敢说,我自己相信我自己这个世界,我个人的绿洲,所以就说有沙漠也没有问题。这句话是一些人挖苦香港,香港是不是真的沙漠?文化的意义也很广大,是不是?没有文化哪里有今天的香港,这么灿烂的香港?”

在车水马龙的香港建立个人的文化绿洲,需要足够的定力与耐力,这也是饶宗颐经常讲的一句话:“我认为没有孤独不能做学问。我令我自己有个天地。”这种孤独的追求,固然有环境的影响,更多仍是他个人的志向所系。

在胡晓明所整理的学述(后在《饶宗颐学记》基础上整理而成)中,饶宗颐谈到自己年轻时喜欢读《后汉书·独行传》,追慕先贤们独立的人格。虽然他承认成就一番大学问往往需要外在条件,很多大学者如钱穆、余英时都走了一条“先有人事关系,然后再做事情”的路,但他始终不肯走这条路,始终不沾政治,因为觉得“政治非常复杂,也不一定太干净”。

饶宗颐谙熟佛教,在他看来,王国维只学到沈增植的考据部分,没有学到义理部分,非常可惜。他说:“王国维如果懂得佛学,他就不会死,他就不会那么介执,沾沾于‘南书房行走这样一层同清室的关系。他实际上是殉清,但是皇室那些人不死,他却死了。”也正因此,沈建华一度以为饶宗颐是一个虔诚的佛教徒。她当年刚到香港的第一个周六中午,饶宗颐请她和家人喝茶,沈建华问饶先生:“您至今为什么不信一门宗教?”饶宗颐回答道:“我不想受某一教门控制。其实对佛教的研究目的不但是探寻历史文化问题,还使人学到许多东西,受用不尽。我始终不信教,不受戒,避免教团组织的羁绊,我争取以在宗教氛围中‘能入‘能出为精神满足。须知无法而法乃是至法。”那天的谈话给沈建华留下了深刻的印象。她后来读了饶宗颐为日人池田大作《我的尊释观》所写的序言,领悟到了饶宗颐所说“无法而法乃为至法”的真切道理,如果没有这份潇洒的心情,很难在学问中得到真的“自在”。

那份寂寞之中的学术甘苦,正像饶宗颐自己所说:“我这一生好像是漫漫路途上求索的苦行僧,一辈子在苦旅中折磨自己,没有人知道我的大部分时间是在寂寞中度过的,我把研究学问当作生活一个部分,才能臻于庖丁解牛、目无全牛的化境。”

24年前的一个冬日,胡晓明陪饶宗颐一起从香港中文大学中国文化研究所出来,乘地铁再转乘出租车,一起回到他山村道风辉阁的家中,参观他书房中的巨幅山水画。其中一幅《雪山行》至今令胡晓明难忘,画面上,漫天风雪中,一个牵着骆驼的旅人,正在寂寞而坚定地行走着。饶宗颐指着那人对他说:“那就是我。”