大陆地区茭白新纪录病害——茭白细菌性基腐病

刘义满 赵娟 匡晶 钟兰 黄来春

摘要:2016年,在湖北省武汉地区发现一种茭白(Zizania latifolia)新病害,鉴定确认该病害是中国大陆地区茭白的一种病害新纪录——茭白细菌性基腐病(Enterobacter cloacae)。对茭白细菌性基腐病的发生及为害情况进行了初步调查。

关键词:茭白(Zizania latifolia);病害;细菌性基腐病(Enterobacter cloacae)

中图分类号:S432.4+2 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2018)04-0067-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2018.04.017

A Newly Recorded Disease of Water Bamboo in Mainland China-Bacterial Basal Culm Rot of Water Bamboo(Zizania latifolia)

LIU Yi-man1,ZHAO Juan1,2,KUANG Jing1,ZHONG Lan1,HUANG Lai-chun1

(1.Institute of Vegetable Research, Wuhan Academy of Agricultural Sciences(Formerly Wuhan Vegetable Research Institute)/Hubei Aquatic Vegetable Research Institute,Wuhan 430065,China;2.College of Horticulture and Forestry Sciences,Huazhong Agricultural University,Wuhan 430070,China)

Abstract: A new disease of water bamboo(Zizania latifolia) was found in the city of Wuhan in 2016 in Hubei province,which was confirmed as a newly recorded disease of water bamboo,bacterial basal culm rot(Enterobacter cloacae) of water bamboo,in mainland China. The investigation on its occurrence and damage were carried out in Wuhan and some other production areas.

Key words: water bamboo(Zizania latifolia); disease; bacterial basal culm rot(Enterobacter cloacae)

茭白(Zizania latifolia)是禾本科菰属的多年生水生宿根草本植物,为中国主要水生蔬菜之一,北到新疆、甘肃、宁夏、北京、天津、辽宁,南到云南、广西、广东、海南、台湾、福建等地均有栽培,其中主产区在浙江、安徽、湖北及江苏等地。日本、越南、缅甸等地也有茭白栽培。2016年,在湖北省武汉地区发现一种茭白新病害,该病以往可能被误认为二化螟[Chilo suppressalis (Walker)]导致的虫害,但经鉴定确认,该病是中国大陆地区茭白的一种新纪录病害——茭白细菌性基腐病(Enterobacter cloacae)。本报告是对茭白细菌性基腐病为害情况的初步调查。

1 材料与方法

1.1 材料

2016年9月下旬,在位于湖北省武汉市江夏区郑店的武汉市农业科学院蔬菜科学研究所国家种质武汉水生蔬菜资源圃,发现一种以往未曾引起关注的病害。这种病害症状与二化螟为害症状大致相似,也曾被误认为二化螟为害。为此,以国家种质武汉水生蔬菜资源圃内的试验区茭白和资源区茭白为主要调查研究材料,定植期为2016年4月18日和7月15日。

另外,对部分产区生产种植茭白进行调查,地点包括湖北、浙江、河南及云南等。

1.2 方法

1.2.1 症状描述 2016年9月下旬,在国家种质武汉水生蔬菜资源圃,对田间发病株症状进行拍照和描述。

1.2.2 病原鉴定 根据病害典型症状及相关检测结果,初步确定病原菌类型。

1.2.3 为害调查 对不同的材料,随机选取一定样本,分别调查病株率(发病株数/取样株數,%)、病株分蘖发病数/株(发病株上的发病分蘖总个数/发病株数,个/株)、病株分蘖发病率(发病株上的发病分蘖总个数/发病株上的分蘖总个数,%)。

2 结果与分析

2.1 症状

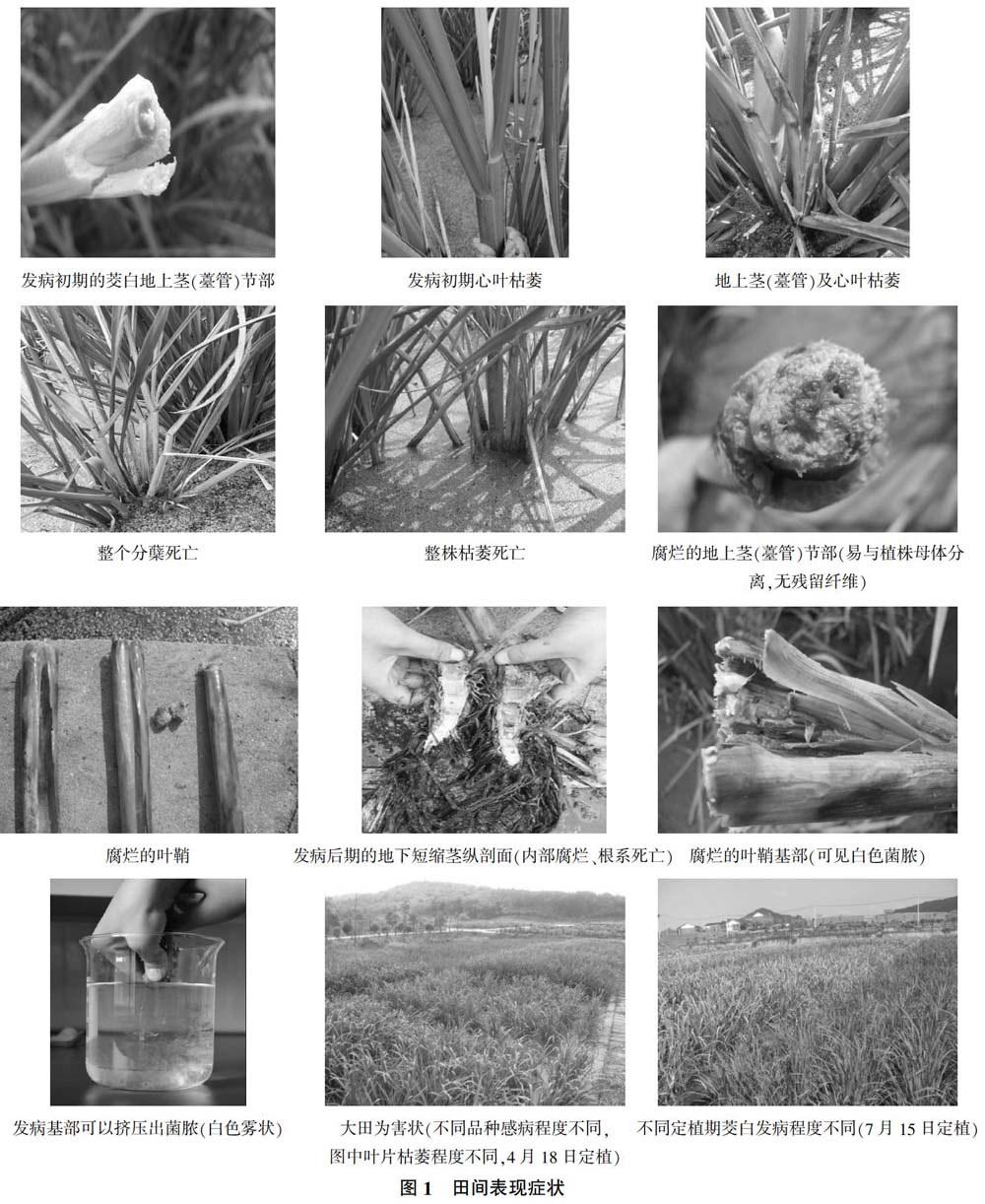

2016年9月下旬至10月上中旬,对国家种质武汉水生蔬菜资源圃内试验区和资源区发现的茭白新病害田间症状进行调查,相关症状见图1。感染该病的茭白植株,以分蘖为单位发病。初期,从分蘖基部的地上茎(薹管)上部节位开始发病,分蘖的心叶先发黄、枯萎死亡。之后,从发病节位向下蔓延,整个地上茎发病,常致整个分蘖叶片和叶鞘全部枯萎死亡。进一步蔓延,重者导致整株的分蘖发病,枯萎死亡。发病的分蘖,基部腐烂变软,无纤维残留,易于在发病节位与母体分开,容易拔起。发病部位无明显病症。基部腐烂,臭味浓烈,手捻有黏滑感。在清水中挤压腐烂基部,明显可见白色雾状散开的菌脓。有效分蘖发病后,不能正常孕茭。

2.2 病原

感病分蘖茎的基部腐烂、臭气味浓烈,无明显病症,茎秆腐烂部位无残留纤维;在盛有清水的水杯中,挤压感病茎基部横切口,可见明显菌脓溢散。这些表现符合细菌性病原为害的典型特征,因此,可以确定病原为细菌。

2.3 为害情况

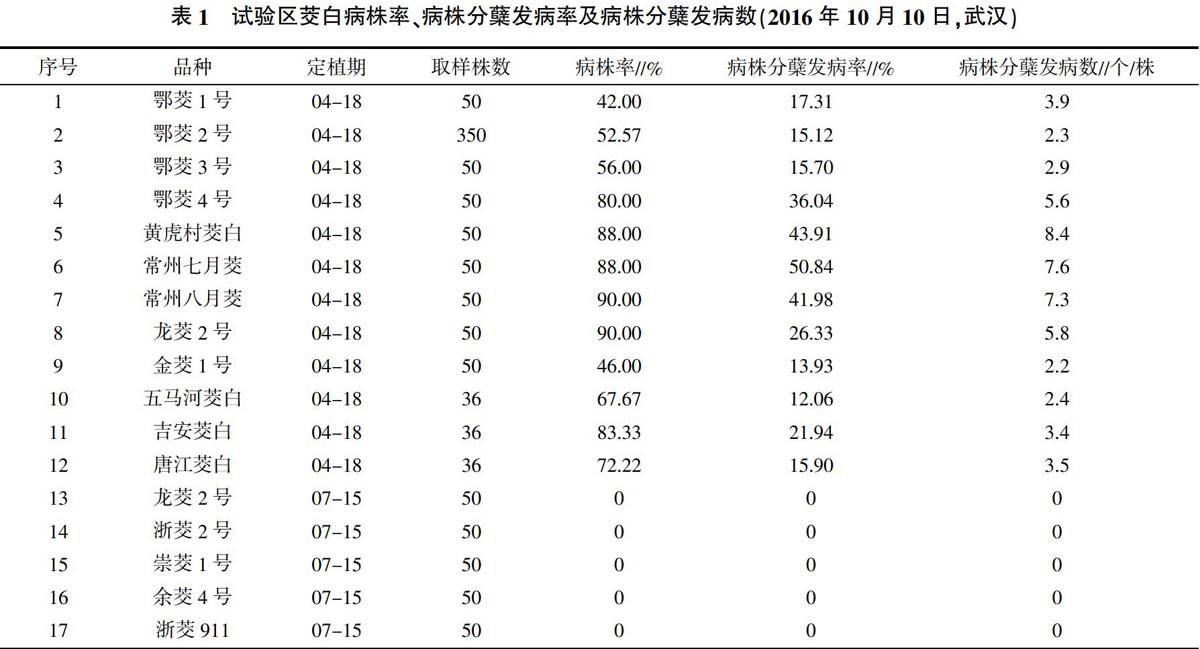

2.3.1 国家种质武汉水生蔬菜资源圃内的茭白植株受害情况调查 试验区茭白:对国家种质武汉水生蔬菜资源圃内试验区茭白进行随机取样,调查为害情况,结果见表1。从表1可以看出,试验区茭白材料中,4月18日定植的品种均有发病,品种之间存在差异,高者达90.00%,低者为42.00%。4月18日定植材料中,病株率越高,病株分蘖发病率也较高,二者之间相关系数为0.745 8,达极显著水平(自由度=10,α=0.01时的相关系数临界值为0.708 0)。就病株分蘖发病数而言,为2.2~8.4个/株,且多为有效分蘖。试验区内7月15日定植的品种植株发病率均为0。现场观察,7月15日定植的茭白植株与4月18日定植的茭白植株之间,间隔距离均在1 m以内,排灌水系相通(且不同种植区之间的水位经常漫过田埂而持平)。

资源区茭白:资源区茭白每品种种植6株(大头青除外),大多数品种定植期为4月18日,9个品种为夏秋季的7月15日定植。实际调查发现,资源区内4月18日定植的茭白品种绝大多数发病,随机选取的其中18个单季茭白品种和22个双季茭白品种全部发病,只是品种间病株率高低不同。其中,单季茭白品种病株率为33.33%~100%,平均值为82.00%;双季茭白品种病株率为50.00%~100%,平均值为91.00%(表2)。对单季茭白和双季茭白品种病株率进行差异显著性测验(组群比较),结果二者之间的差异未达到显著水平。

从表2还可看出,资源区内7月15日定植的9个茭白品种中,病株率为0~67%,其中发病的品种有5个,占55.56%。

2.3.2 产区生产种植茭白植株受害情况调查 对产区生产种植的茭白植株发病情况进行调查,地点包括湖北省的潜江市、洪湖市及武汉市,河南省镇平县以及云南省曲靖市,但仅在武汉市农业科学院蔬菜科学研究所的武汉市江夏区法泗繁种基地和云南省曲靖市麒麟区三宝镇黄旗村茭白产区发现病害。另浙江武义县茭白产区的双季茭白品种2014年也出现过类似症状的病害,病株率约为10%。

在法泗繁种基地,茭白定植用苗均为夏秋季7月15日定植,与国家种质武汉水生蔬菜资源圃试验区内的夏秋季定植苗属于同一批次。10月25日调查发现,法泗基地的单季茭白品种发病率较低,不到3%;而双季茭白品种病株率约30%以上,且大多数植株出现矮化现象。

云南省曲靖市麒麟区三宝镇黄旗村茭白种植总面积约27 hm2,品种为当地传统栽培的单季茭白和近年引进的浙茭911双季茭白品种(2008年从杭州引进到江苏常州,2011年从常州引进到云南曲靖市现在的产区),之前未曾见过该病发生。该病自2015年开始发生为害,发病品种为浙茭911,为害面积约6.7 hm2。2016年,从未发病田块选择种苗定植,但仍然发病。种植茭白的区域内,单个田块相对独立,面积一般2~3 hm2,田块之间无串水。植株从分蘖期开始发病,发病重的田块病株率达82%(10月27日调查),未发病的植株则出现矮化现象。

3 小结与讨论

3.1 茭白细菌性基腐病为中国大陆地区茭白的一种新纪录病害

本试验调查研究的病害与台湾地区报道的茭白细菌性基腐病症状相同,与类似的“水稻细菌性基腐病”也有近似症状,可以确认为“茭白细菌性基腐病”,系中国大陆地区茭白的一种新纪录病害。就茭白基腐病而言,可能存在3种类型,即由细菌侵染导致的“茭白细菌性基腐病”、由真菌侵染导致的“茭白真菌性基腐病”以及细菌和真菌复合侵染导致的“茭白复合性基腐病”。事实上,这3种可能的茭白基腐病在中国大陆地区均尚无明确报道,只是在《中国农业百科全书·植物病理学卷》中有类似的简单介绍,茭白中“为害茎或茎基的有秆腐病(Magnaporthe salvinii)、菌核病(Sclerotium hydrophilum)、白绢病(Athelia rolbsii)”[1]。

台湾中兴大学洪明伟[2]、郭建志[3]等通过接种试验、生理生化特性测试及分子技术检测,确认茭白细菌性基腐病病原为肠杆菌科(Enterobacteriaceae)肠杆菌属(Enterobacter)的阴沟肠杆菌(Enterobacter cloacae)。该菌为革兰氏阴性细菌,具周生鞭毛,有游动性,为兼性嫌气细菌,在PDA培养基上形成黏稠流体状白色菌落,此菌在罹病茭白植株残体上可存活1年以上。

3.2 茭白细菌性基腐病发病率高低有一定变化趋势

①不同品种之间发病率高低不同。本试验数据表明,不同品种发病率不同,意味着品种间可能存在抗性差异。②春季定植的茭白植株发病率高于夏秋季定植的植株。本调查中,4月15日定植的茭白普遍发病,而7月15日定植的茭白(夏季定植),没有出现发病植株或发病率略低,可能的原因包括定植用种苗不带病菌;或夏季定植的茭白后期生长避开了细菌的侵染。台湾资料表明,茭白细菌性基腐病发病时期主要在春夏季。③双季茭白发病率高于单季茭白植株。这种情况在资源圃中有表现,但未达到显著水平,而部分产区内则有明显表现。④部分产区的双季茭白发病时伴随有植株矮化现象。台湾资料介绍的基腐病与茭白矮化病同时发生的情况类似[4],相关机理有待研究。⑤台湾研究文献报道,采收伤口是重要的侵染途径[4]。但本试验调查的茭白植株,部分尚未进行采收,没有采收伤口;田间管理过程中,可能造成伤口的主要因素是打除老叶,但本试验调查中,实施了打除老叶的植株与未实施打除老叶的植株之间,发病株率没有发现明显差异。

3.3 茭白细菌性基腐病与二化螟为害的区别

由于大陆地区之前没有茭白细菌性基腐病的文献介绍,导致一些人常将该病与二化螟[5]为害相混淆。茭白细菌性基腐病在中国大陆地区可能早有发生,但被忽略了。这一点,与水稻细菌性基腐病和二化螟为害水稻症状被混淆的情况相似。事实上,二者区别比较明显,①茭白细菌性基腐病对叶的为害是整体性的,二化螟的为害是局部性的。茭白细菌性基腐病是从茭白植株基部地上茎开始为害,节位受害后,其上着生的叶也整体受害,黄化枯萎,首先在心叶表现,之后整个分蘖或整个植株枯萎死亡;二化螟系由成虫局部产卵,卵孵化后幼虫蛀食叶鞘、叶片、短缩茎及肉质茎,受害部位限于局部,为害初期大多在外围叶的叶鞘上,为害部位呈紫褐斑块状或条状,重者会导致个别叶片死亡,很少导致整个分蘖死亡,极少导致整个植株死亡。②茭白细菌性基腐病发病部位无明显病症;二化螟为害者可见幼虫蛀食虫孔、虫道及虫粪,并可见到幼虫虫体。③细菌性基腐病为害者,基部腐烂部位深褐色,组织松软,有明显臭味;二化螟为害者,受害部位紫褐色,色泽鲜艳,呈斑块状,受害叶鞘、叶片及地上茎(薹管)整体大多基本完好,无臭味。④茭白细菌性基腐病为害后的分蘖,其地上茎易于节部拔脱而与母体植株分离;二化螟为害的分蘖茎与母体联系紧密,大多难以拔除而脱离母体植株。

3.4 茭白细菌性基腐病的防治

参照水稻细菌性基腐病防治方法进行防治。采用氢氧化铜等铜制剂喷雾,田间排水降低水深等措施,有较好防治效果。

参考文献:

[1] 中国农业百科全书编辑部.中国农业百科全书·植物病理学卷[M].北京:中国农业出版社,1996.

[2] 洪明伟.茭白细菌性基腐病菌之鉴定与侦测[D].中国台湾:中兴大学,2002.

[3] 郭建志.茭白细菌性基腐病菌Enterobacter cloacae检测技术之研发与应用[D].中国台湾:中兴大学,2004.

[4] 黄晋兴,林益升,安寶贞.利用产期调控与田间排水以管理茭白基腐病[A].近年来我国重大作物病害之发生及其诊断监测与防治技术之开发研讨会[C].中国台湾:行政院农委会农业试验所特刊149号,2010.

[5] 黄国华,李建洪.中国水生蔬菜主要害虫彩色图谱[M].武汉:湖北科学技术出版社,2013.