基于场域惯习论的移民人力资本重构研究

刘会聪

摘要:保证移民生活水平不降低或者提高是水库移民安置的重要目标,生活水平的恢复取决于生计重建,而其关键在于人力资本的重构。选取南水北调中线工程丹江口水库二期工程移民村之一的丹阳村为例,基于布迪厄场域惯习理论,辅之以人力资本理论,在对迁移前后移民生计模式、人力资本对比分析的基础上,对丹阳村移民人力资本重构过程进行了描述、解释和分析,解释移民人力资本破坏与重构的机理、路径和实现策略。

关键词:水利工程移民;场域惯习论;可持续生计框架;人力资本

中图分类号:D632.4 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2018)04-0130-07

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2018.04.033

The Reconstruction of Migrant Human Capital Based on Field-habitus Theory

——A Case Study of Dan yang Emigrants of Danjiangkou reservoir

LIU Hui-cong

(College of Public Administration,Hohai University,Nanjing 211100,China)

Abstract: The important goal of reservoir resettlement is to ensure the improvement and no reduction of migrants living standard,moreover the recovery of living standards depends on the livelihood reconstruction,and the key of which lies in the reconstruction of human capital. Selecting Danyang village,one of the second phase resettlement villages in the south-to-north water transfer project Danjiangkou reservoir as an example,based on Bourdieu field-habitus theory and supplemented by the human capital theory,and on basis of comparative analysis between migrant livelihood patterns and the reconstruction of human capital before and after the resettlement,the reconstruction of Emigrant human capital in Danyang village was described,interpreted and analyzed,to explain the mechanism,path and implementation strategy for the destruction and reconstruction of migrant human capital.

Key words: resettlement in water conservancy and hydropower project; field-habitus theory; framework of sustainable livelihood; reconstruction of human capital

大型水利水電工程需要征收、占用包括建设枢纽工程区域和水库淹没的影响区域在内的大量土地。工程征占土地过程中必然产生移民。移民安置有集中安置、分散安置和外迁安置等不同安置模式,其中异地搬迁安置对移民生计模式变化和生计资本变化的影响最大。移民异地搬迁安置过程包括有形资产(土地、房屋、设施)和无形资产(社会关系、生计资本、心理)的损失及重构。

异地移民的生产、生活、社会交往空间场域发生了重要变化,长期形成的人力资本效用也因为生产、生活而发生重要变化,人力资本随着时间变迁、政府和社会组织的技术培训、移民自我学习等途径发生了明显的变化。人力资本是推动移民迁入地经济重建、恢复和发展的战略性资本,受到迁入地土地承载力、自然资源等条件的影响,开发利用新的资本是生计恢复和重建的关键。因此,对人力资本的开发和重新配置显得尤为重要。

异地搬迁安置导致移民生产生活的场域发生变化,在惯习稳定性的影响下,移民迁入初期主要依靠原有的经验处理问题,并依照原有的生产经验开展生计活动。而经过一段时间的适应和融合,不能适应新场域的惯习会主动地做出改变,选择新的恰当的生计策略即生计模式,生计模式转变对生计资本也产生了一定影响,因此要实现迁入地经济的恢复、重建和发展就需要对生计资本进行重构。要实现成功移民,在为移民提供各类资本的基础上,也需要充分发挥人力资本的作用,实现在新的场域下资本的再分配。对移民人力资本进行重构,提高其自身的知识水平和技能素质,提高其应对风险的能力,发挥其主观能动性调整生计策略,推进经济恢复发展,增强对迁入地的融入,实现经济、社会、环境三者的协调统一。

1 相关研究综述

随着中国水利水电工程的建设和对移民工程的深入了解,社会上对移民相关内容的研究越来越多,对移民后期生计发展关注也越来越多。

1)对移民人力资本的研究。20世纪80年代,世界银行在移民工程项目中,更加强调移民的安置规划和库区社会经济发展,在给予土地补偿的基础上同时也要考虑对移民进行技能培训和创造创业和就业机会。世界银行移民项目高级顾问迈克尔·M·塞尼总结了移民迁移后面临的包括丧失土地、失业、无家可归、边缘化、营养不良、疾病、失去享用公共财产的机会和社会解体8个方面的风险[1],其中失业、边缘化和疾病等从不同方面强调了人力资本贬损给移民带来的重要影响,要采取有效的措施推动移民生计的重建,人力资本的重构也是一个重要方面。韩振燕[2]基于浙江温州珊溪水库移民迁移前后人力资本变化的调查,提出要加大对移民人力资本的开发,最关键的就是要进行投资,通过多种途径对人力资本投资,构建人力资本开发的管理体制。

2)场域惯习理论应用于移民领域。法国著名的社会学家布迪厄提出场域惯习理论,用场域、惯习、资本3个紧密联系的概念解释了社会实践的基本问题。将场域理解为个体实践的空间,是由位置之间的客观关系构成的网络和构型,惯习是个体在一定的社会和历史条件影响下实践经验积累形成的实践观念,资本是个体积累起来的物质化或者是身体化的劳动,作为实践工具主要包括经济、文化、社会和象征4种形式,且不同形式资本间可以相互转换,三者的相互作用推动个体做出紧迫性、模糊不确定性或策略性的实践活动[3]。施国庆等[4]将布迪厄场域、惯习、资本、实践应用于移民安置过程,通过构建移民场域、惯习、资本和实践之间相互作用的框架对水电工程建设移民长期补偿安置方式进行研究。将移民过程中利益相关者和规章制度看成是移民的场域,将恋乡情节、行动取向、地方性知识和恋地情結4个内容归为移民的惯习,将五类生计资本的损失、配置和重构看作是移民资本再分配过程,构建移民安置过程中的宏观制度和微观因素综合分析的框架。

3)对移民生计模式的研究。生计模式是一个地区人们在社会和环境影响下获得生计资本的一种基本手段,生计模式的选择对一个地区、家庭或者是个人收入产生重要影响。生计模式作为物质资料生产的重要手段,同时作为人类适应自然和社会的一种生存方法,在一定层面上影响或决定一个地区的经济发展水平[5]。周易等[6]对陕西省杨凌区失地农民生计资本调查和分析,以可持续生计框架为研究手段,分析各类资本对生计策略的影响。其中,人力资本中文化程度、年龄等对生计策略影响较大,社会资本中婚姻状况、朋友关系等对生计策略产生显著影响, 金融资本中家庭总收入影响显著。

2 场域惯习视角下丹阳村搬迁前后生计模式与人力资本变化

2.1 丹阳村生计模式变动情况

从场域惯习角度分析,丹阳村村民从淅川县迁移至荥阳市,其生活的场域发生了变化,原场域中丰富的自然资源和紧密的社会关系受到冲击和破坏。在原场域中,农民拥有得天独厚的资源优势,主要采用靠天吃饭的生产方式,过着自给自足的小农生活。在迁移过程中,移民耕种的土地、栽种的树木、开垦的荒地、房屋、基础设施等显性资本损失被估算为经济资本补偿给移民,而另一部分譬如人力资本、社会关系网络等隐性资本的损失则被忽略。移民迁入荥阳市之后,受到当地自然资源和社会环境的影响,土地数量减少、质量降低,自给自足的生产生活习惯无法得到满足,农民收入来源减少,生活开支增加,不得不改进生计模式,放弃农业生产,通过外出务工获取家庭收入,生计模式发生了较大的变化。

2.2 丹阳村搬迁前后人力资本变动情况分析

人力资本主要指的是蕴含在人体内的知识、技能和健康3个方面。在对丹阳村人力资本的调查中,分别从影响人力资本变化3个因素的角度开展调查,综合分析和把握人力资本变动的具体情况。知识主要是从个人的学历了解;技能主要是从原来从事的工作和现在从事的工作对比分析;由于健康方面很难量化和计算,且迁移前后时间较短,健康变化较小,本研究主要从社会保障方面分析保障水平前后变化对健康的影响。

在丹阳村调查了70户家庭,共有人口数为231人,其中未成年人26人,老年人(年龄≥60岁)为43人,处于劳动年龄的人口数为162人,其中,妇女为75人,男劳动力为87人。

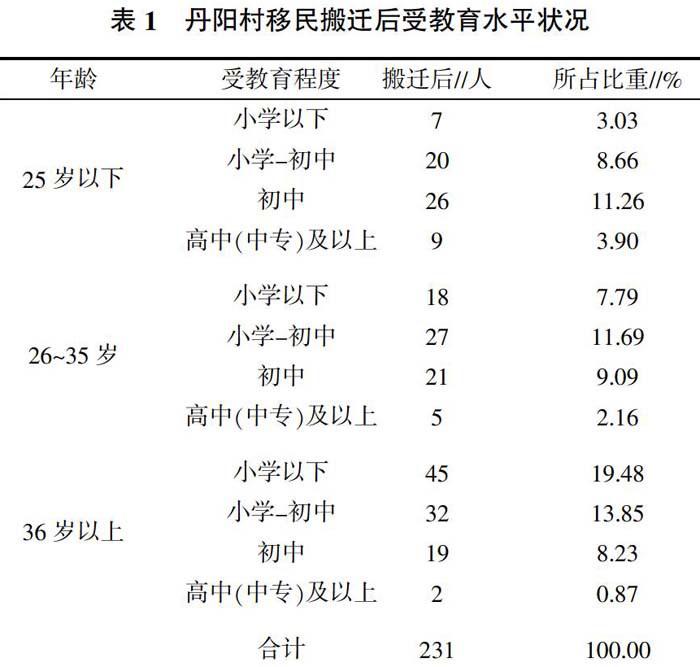

1)知识水平层面。从受教育程度的角度分析,移民迁移前后受教育程度变化不大,为保证分析结果的准确性和真实性,主要从搬迁后受教育程度分析,通过分析了解知识对人力资本重构的影响。丹阳村移民搬迁后受教育程度见表1。

2)技能水平层面。移民人力资本技能水平主要是指其在相应的产业或者工作岗位积累的经验和技能,影响技能变化的主要原因是从一个场域迁移到新场域的过程中,开展生产所需要的工具和方式发生了变化,凝结在其身体中的经验和技能契合新场域经济生产要求则被保留下来并继续发挥作用,不匹配的将被舍弃,为适应新场域生产发展的需求,需要不断学习新的知识和技能。在对丹阳村人力资本分析时,人力资本技能水平变化主要表现在人力资本存量可逆贬损和人力资本保值增值两个方面。

本研究主要是从三大产业中选取农业、林业、畜牧业、副业、建筑业、加工业、制造业、零售业、餐饮业、公共服务业共10个具体行业进行分类分析(表2)。由表2可知,丹阳村搬迁前后人力资本技能水平发生了较大的变化。从三大产业的角度分析,第一产业人力资本技能水平大幅度贬损;第二产业人力资本技能有大幅度的提升;第三产业人力资本技能水平得到了小幅度的提升。由于场域的变化,新的场域不具备原生产活动存在的条件,蕴藏在人身体中的技能无法发挥其价值而失去效用。对于增值的部分,主要是移民在新的场域环境下从事原来人力资本未从事的新的生产活动,通过政府组织的培训、一对一帮扶、自身学习等提高技能,同时有一定知识和经验积累的个体为获得更高的收入,追求更高的专业技能,从而推进了人力资本存量和质量的同步增长。

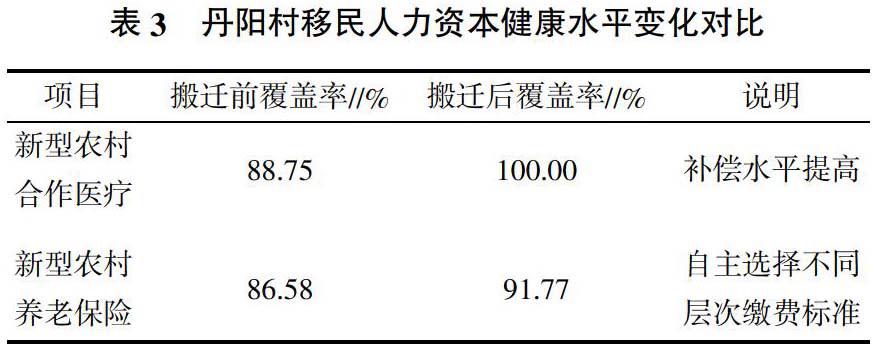

3)健康水平层面。移民人力资本存量不可逆贬损主要是由于承载者因为年龄、疾病、死亡、丧失劳动能力等原因导致人力资本完全丧失,这一部分是和人的身体健康密切相关。本研究从社会保障的角度分析了丹阳村搬迁前后社会保障和配套的生产生活基础设施覆盖率(表3),来分析人力资本健康水平的变动。

由表3可知,随着生活水平的提高,丹阳村村民自主选择不同层次的缴费标准缴纳养老保险,也在一定程度上缓解了其失去土地之后养老的后顾之忧。在对丹阳村走访的过程中了解到,村里的房屋统一规划设计,居住条件改善,村内设有诊所、幼儿园、健身设备,各项基础设施完善,保障了村民享受生活条件改善带来的便利。

2.3 搬迁前后收入状况对比分析

在对丹阳村走访调查中了解到,在国家经济水平提高和移民政策的扶持下,库区移民的整体收入水平不断提高,生活条件不断改善。

第一产业收入所占比重降低,主要是土地减少,与土地相关的林业和畜牧业无法发展。村民为维持生活水平大多选择外出务工,且荥阳市和郑州市第二产业发展较完善,大部分移民选择到第二产业就业,使得第二产业收入所占比重迅速上升。第三产业较搬迁前有一定程度的发展,但是所占比重仍较低。在搬迁后,移民多了约10%的其他收入,构成了移民收入的重要组成部分。这类收入主要是移民搬迁分配的土地承租给种子公司所获得的收入,移民将土地承租给种子公司,每年从种子公司按照约定的价格获得相应的资金。

3 场域惯习视角下丹阳村移民人力资本重构

3.1 丹阳村采取的具体措施

1)保障基本教育水平。依靠其便利的交通条件保障村里所有适龄儿童的受教育权利,村里设有专门的幼儿园,小学、初中、高中学生等都在荥阳市内读书。

2)开展以就业为导向的技术培训。丹阳村开展主要囊括了纺织制造和电焊方面的基础知识和技能实操培训,经过培训的劳动者通过基础知识和技能考核,合格人员直接安排到与之相关的用人单位工作,实现企业和移民培训的零距离就业。

3)建立健全社会保障体系。在搬迁第一年内,每人每月均可获得100元资金补贴和物质补助,帮助移民实现生活过渡。通过搬迁后几年的努力,丹阳村已基本实现医疗保险全覆盖、社会养老保险较大程度覆盖,社会救助和社会福利制度已基本完善。

4)关注移民身体和心理健康。在身体健康方面,丹阳村不断完善村内的医疗卫生体系,村内建有诊所,完善的医疗硬件设施,配备有合格的医疗卫生人才,解决村民日常生活看病难的问题;在心理健康层面,通过对移民进行心理疏导,及时帮助移民解决搬迁后遇到的困难和问题,消除移民的顾虑,帮助其认清自我。

5)引导剩余劳动力转移。一是引导未就业人群到荥阳市和郑州市择业,为其提供更多的选择和个人发展机会;二是加大对有相关工作经验技能移民的继续教育和培训力度,增强移民自身的知识和技能,鼓励更多人参与到石材加工、餐饮业、服务业等自主创业的活动中去。

3.2 丹阳村取得的成效

1)人力资本显著提高。从总体水平来看,移民整体人力资本存量有很大的增加,技能培训质量也有明显的提升;从个体水平来看,知识水平不断提高,健康得到保障,技能水平通过培训,培训活动有了一定程度的提高,在较短的时间内实现了人力资本的保值和增值。

2)生计模式转型基本完成。丹阳村经过5年人力資本重构和生计模式转型的探索,改变了对自然资源和土地有很强依赖性的生计模式,已基本完成生计模式的转型工作;在实现劳动力充分就业的同时,鼓励自主创业和经营,坚持非农业为主的生计模式,坚持走多元化的发展道路;立足自身的资源优势,加强对第二、第三产业人力资本的投入,一定程度上推进了迁入地产业结构的升级和转型。

3)移民生活条件明显改善。在搬迁后,由于土地和自然资源的约束,人力资本的作用受到重视。政府和村集体通过教育、培训等多种途径加大对人力资本的投资,提高移民的知识水平和文化素养,推动了产业结构转型升级,从而进一步推进迁入地经济的发展,移民收入水平不断提高,生活条件得到明显的改善。

4)促进移民生计可持续发展。对人力资本的投资和开发,更好地发挥人力资本的主动性,提高规避和应对风险的能力,调整生计策略,实现生计资本的相互转化,坚持开发性内源式发展和外部政策支持相辅相成,实现经济、社会和资源的协调发展,推进移民生计的可持续发展。

3.3 丹阳村存在的问题

1)人力资本总体素质偏低。丹阳村移民受教育程度主要处于小学和初中及以下的水平,知识存量偏低,搬迁对移民受教育程度并没有产生较大的影响,对移民最有价值和意义的职业教育并未得到成功的开展。

2)未充分发挥培训的效用。搬迁前期在政府的支持下开展了一系列培训了,帮助移民就业,收到了较大的成效。但是培训内容比较单一,缺乏一定的针对性。其次忽略了人力资本的动态性,仅仅局限于岗前培训,未对进入工作岗位后期的需求和发展加以关注,忽略了培训的时效性。

3)移民社会融合问题亟待解决。丹阳村移民迁入当地,其房屋建设和土地分配等内容需要征用原居住地居民的土地和生活资源,不可避免会冲击原居民正常生活,同时由于社会对移民偏见思想的影响,当地居民对移民有歧视和排斥现象。

4)缺乏有针对性的重构措施。开展的培训课程虽然在一定程度上解决了移民群众的就业问题,但忽略了创业人群的知识和技能需求,缺乏对不同能力层级培训需求的考虑。

4 水库移民人力资本重构的建议

水库移民从一个场域搬迁至新的场域,其生活的社会、经济、政治、文化等环境发生变化,在新的场域中移民处于不同的社会地位。由于场域的斗争性,移民为拥有更多的处于支配地位的资本和获得更高的社会地位,则会采取不同的行动策略展开斗争。在新场域中,物质资本支配地位被经济资本取代,移民为获得更多的经济资本,则需要对其生计策略加以调整,而生计模式变动对人力资本的影响最大。要实现迁入地经济可持续发展,便需要对人力资本进行重构。基于场域惯习理论,移民人力资本的重构也需要从场域、惯习、资本3个角度考虑,提高移民人力资本的知识、技能和健康水平。

4.1 制定人力资本重构的宏观策略

移民人力资本的重构是一项复杂的、系统性的战略工程,好的人力资本重构策略是人力资本重构的蓝图和范本,要确立人力资本优先发展战略,对人力资本进行全方位、多层次、系统性的开发。人力资本主要是指凝结在人体中的知识、技能和健康素质等因素的整合,实现人力资本的增值主要通过人力资本积累即投资和集聚两种途径。因此,人力资本的重构需要从对知识、技能、健康素质等的投资开发着手,通过制定相应的政治制度、法律体系、经济支撑等实现人力资本积累[7]。同时,引导土地减少产生的富裕劳动力有选择性、针对性的转移,通过多种途径找到适合这部分移民自身发展需要的工作。

4.2 完善教育模式,加大教育投资力度

教育投资是人力资本最主要也是最基本的形式。通过完善教育模式,加大对教育的投资,将移民中潜在的人力资源转变为人力资本优势,是促进移民迁入地经济社会稳定和发展及实现移民可持续发展的直接手段和重要途径[8]。移民主要来自农村,其自身的文化素质和思想道德水准相对比较低,结合移民接受教育情况完善移民教育模式,增加基础教育、职业教育、成人教育的投资力度势在必行。基础教育主要解决移民中适龄儿童入学、学费问题,职业教育和成人教育主要针对劳动年龄的人员进行知识和技能培训。在基础教育方面,要加大对教育的投资和扶持力度,同时也要注意投资的长期性,坚持以国家投资为主、个人投资为辅,注重潜在人力资本的投资和开发。在职业教育和成人教育方面,要推进两者的融合,培养劳动者技能的同时提高劳动者自身的知识和道德素养。加强职业教育和地区产业发展的协调统一,延长本地区优势产业的产业链,吸纳劳动力在学习、实践的基础上零距离就业。

4.3 加强对移民技能素质的培训

迁移前外出务工的劳动力主要从事简单的体力劳动,自身技能欠缺,实现人力资本重构要加强对移民技能素质的培训。技能的培训应主要从两个方面着手:一方面是培训,加强职业所需基础技能的培训;另一方面是开发,开发潜在的人力资本,有目的地引导一部分移民自主创业、自谋职业。在对移民技能培训过程中,要逐渐发挥中介机构的服务作用,加大对中介机构培训项目的扶持力度,通过中介机构加强劳动力供给和需求之间的联系和合作,更高效地实现劳动者培训和就业。随着科学技术迅速发展,要大力推进网络培训,充分利用现代信息技术手段,通过将学校、培训机构资源整合,逐步形成开放、自主的培训体制。

4.4 建立健全社会保障体制

移民社会保障机制薄弱是历年来中国移民工作中普遍存在的问题。建立健全移民社会保障机制可以在保障其基本生活的基础上,提高移民适应能力,推进经济恢复和发展。从社会保障体系出发,需要从社会救助、社会保险和社会福利3个方面努力。保险安置是近年来移民安置的创新,通过将一部分安置补偿费用于购买包括养老、失业、医疗等在内的社会保险,保障移民土地丧失后的基本生活。因病致贫是导致移民次生贫困的重要原因,完善新型农村合作医疗制度实现互助互济是减少移民介入性贫困和次生贫困的重要手段。最高层次的社会保障体系是社会福利,加大对移民村基础设施建设和福利措施的投入,可以增加社会凝聚力,调动移民参与经济建设的积极性。

4.5 构建社会支持系统,增强社会融合

移民从一个場域迁移到新的场域中,必然会对迁入地居民的生产和生活产生威胁,因此当地居民便会对移民产生偏见和歧视,从社会心理角度分析即对移民群体的“污名化”。因此,实现人力资本的重构,既要对移民的心理进行安慰和疏导,同时也要架构社会支持系统,增强移民和迁入地居民的融合。首先,要关注迁入地居民在接纳移民过程中的各类资本的损失,对迁入地居民的损失进行补偿,降低他们对移民的抵触和排斥。其次,就是要加强对移民的心理疏导,及时帮助移民解决各类问题,调整心态,转变思维方式,顺利完成心理和文化的适应,主动的融入到新的场域。再次,在新的时代背景下,引导社会构建健康的认同系统,加强不同群体之间的接触和沟通,通过举办各类大型活动营造和谐的生活氛围,增强社会融合。最后,要鼓励移民将工程建设作为发展的机遇,调动自我的主观能动性,推动自身经济的发展,建立平等的社会地位。

4.6 加强城乡联动,优化劳动力合理配置

移民从一个场域迁移到新的场域中,自身积累的经验和形成的惯习都存在和新场域不适应的现象[9]。土地资源的减少,产生了大量剩余劳动力,这些劳动力的合理配置包括两个层次的内容,第一层是要实现现有劳动力的充分就业,第二层次就是要实现剩余劳动力的合理流动。实现劳动力的合理流动,就要打破传统的限制性管理体制,给劳动者充分的自由和选择,实现平等和充分就业。首先,加快经济转型,推动产业结构的优化升级,协调、引导企业和高校之间的交流与合作,形成产学研相结合的发展战略,孵化高附加值的新的经济增长点,鼓励移民借助新的经济增长点自主创业。其次,通过和发达地区的合作增加人力资本的转移和输出,保证富裕劳动力的充分就业。一方面,可以面向对口地区有针对性的“订单式”培训人才,增强人力输出的可行性;另一方面,通过资本输出实现人力输出,借助移民经济资本补偿,到资源丰富地区建立乡镇企业,既实现了劳动力就业,同时也可以带来经济成果的输入。最后,要完善劳动力市场的管理体制和信息系统,加大资金投入,完善信息交流系统,增强人力资本供需之间信息的对称性,提高劳动力配置的效率。

参考文献:

[1] CERNEA M M. The economics of involuntary resettlement: Questions and challenges[M].City:World Bank Publications,1999.

[2] 韩振燕.水库移民迁移前后人力资本变化实证分析——温州珊溪水库移民案例研究[J].技术经济,2006(3):49-53.

[3] 陈宇光.论布尔迪厄社会实践理论的三个核心概念[J].南通职业大学学报,2003,17(4):43-46.

[4] 施国庆,严登才.“场域-惯习”视角下的水电移民长期补偿安置方式[J].南京社会科学,2011(11):58-63.

[5] 岳小国.藏族社会生计模式与家庭经济状况调查研究——以西藏贡觉县三岩区为例[J].西藏民族学院学报:哲学社会科学版,2011(5):65-70.

[6] 周 易,付少平.失地农民的生计资本与生计策略关系研究——以陕西省杨凌区为例[J].广东农业科学,2012,39(5):192-194.

[7] 胡 静.大型工程非自愿移民的贫困特征分析——基于能力视角的研究[J].江汉论坛,2010(2):15-20.

[8] 陈绍军,程 军,史明宇.水库移民社会风险研究现状及前沿问题[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2014(2):007.

[9] 严登才.水库移民可持续生计研究[J].水利发展研究,2012, 12(10):40-44.