心理学视域下教师履行教书育人双重职能的探索

张 桂 凤

(黑龙江科技大学 电气与控制工程学院, 哈尔滨 150022)

0 引 言

“全面加强心理健康教育”,这是国家“十三五”规划纲要中对教育改革和发展的方向作出的新定位、提出的新要求。首次把“心理健康”写入发展规划纲要,这是强调在教育教学中要重视学生的心理健康成长和发展,重视心理学对教育教学的指导作用和意义。“十三五”规划把立德树人作为教育的根本任务。心理健康教育肩负着立德树人、深化素质教育和培养心理素质的特殊使命[1-2]。

为了更高效、更高质量地培养“知识与能力、创新与应用、品德与修养、情商与智商”四位一体的全新人才,高校教师作为教育教学的组织者、主导者和领导者,需要掌握有利于教学、育人的心理学知识,从心理学视角组织实施教育教学活动[3]。

1 教书育人新理念

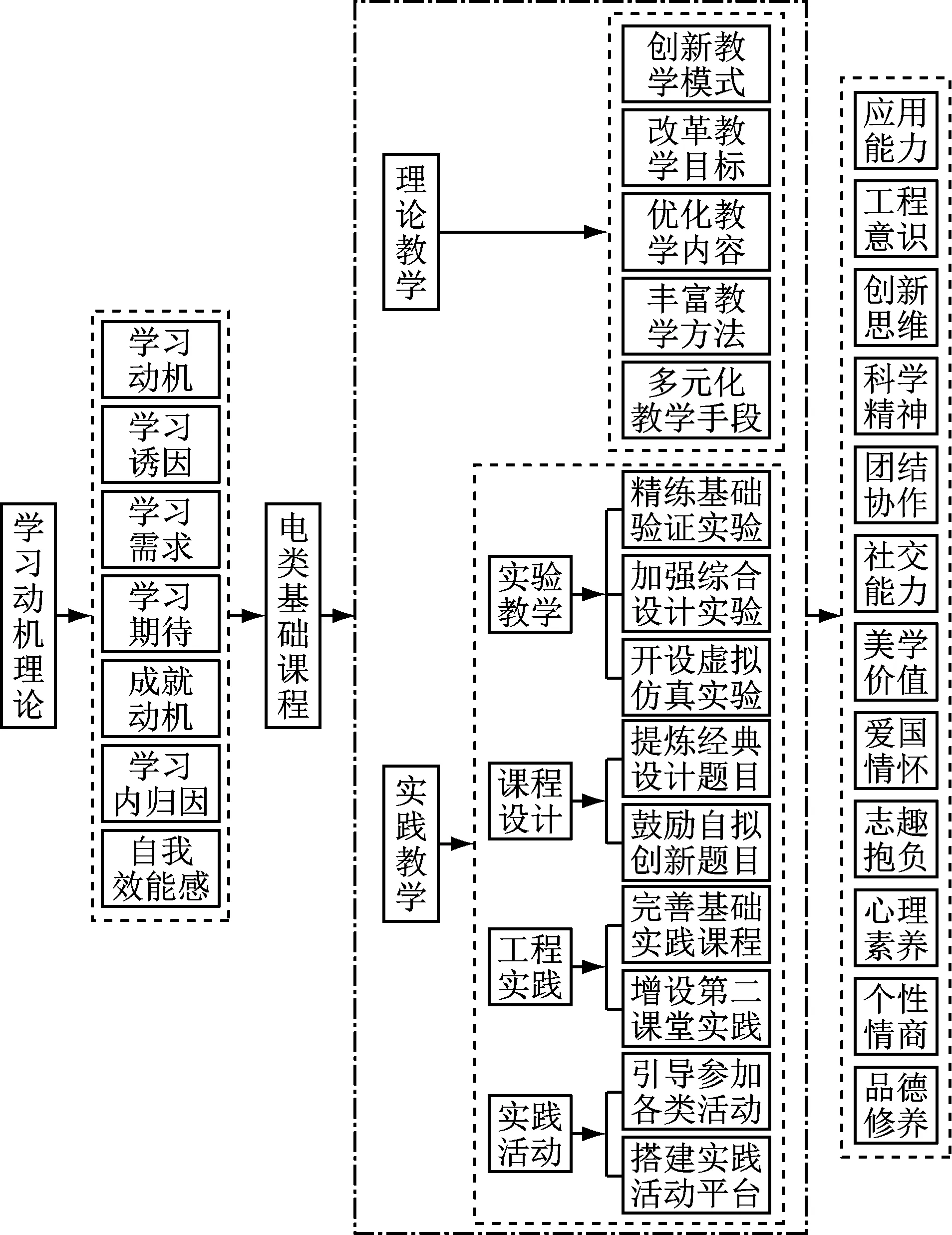

(1) 教书篇——遵循学习动机理论[3]。以学习动机理论为指导,从教与学的心理规律入手,以电类基础课程(包括电路原理、数字电路和模拟电路)为载体,对理论教学和实践教学等环节进行深层次教学改革,以激发学生学习动机,构建学生意义学习的能力,培养学生全面素养。基于学习动机理论的电类基础课程教学改革研究体系,如图1所示。

图1基于学习动机理论的电类基础课程教学改革的研究体系

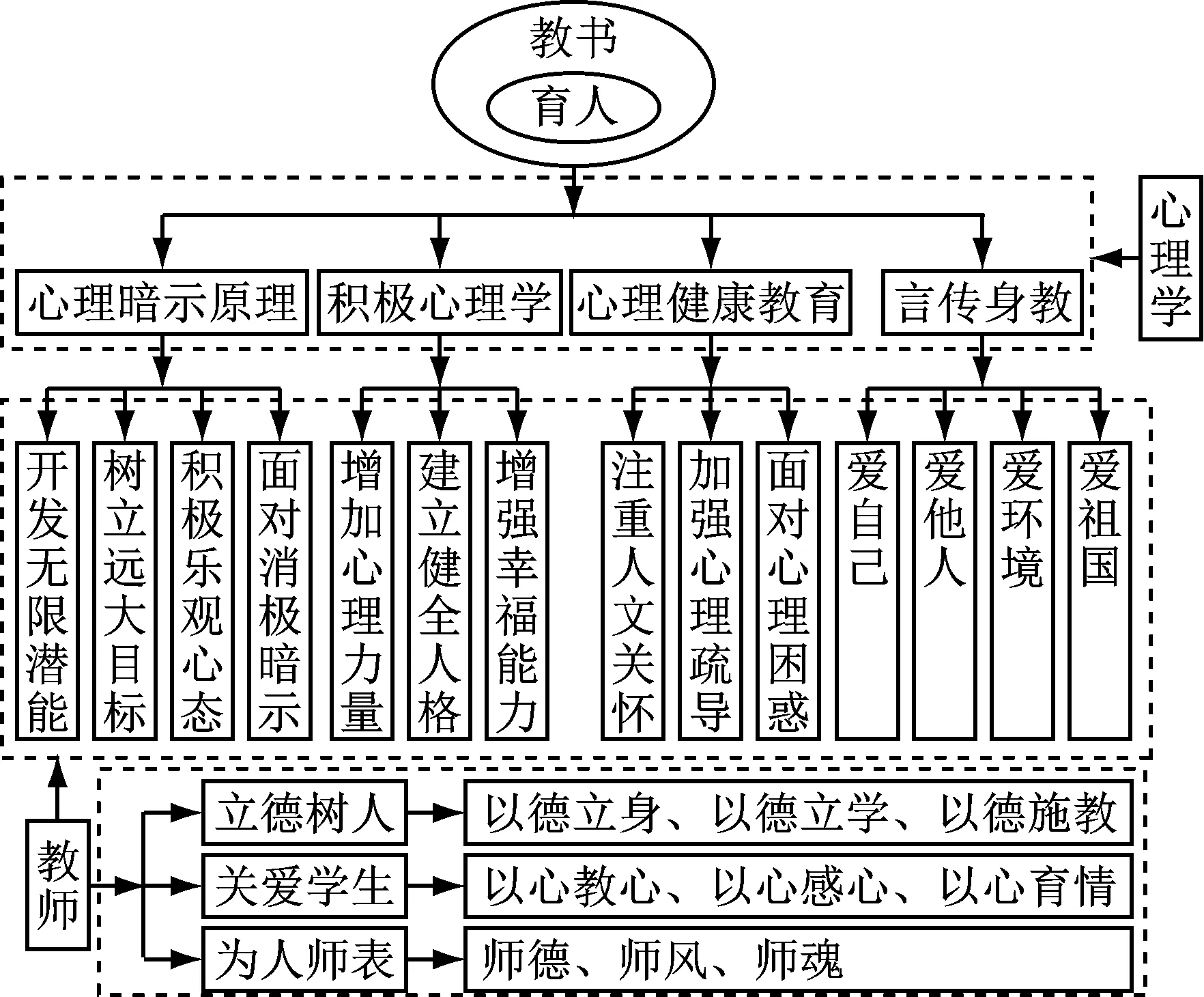

(2) 育人篇——秉承“育人于教之中”[4-6]。心理学视角下,秉承“育人于教之中”的教育理念,遵循学生身心的成长和发展规律,发挥心理暗示原理在教书育人中的积极作用,借鉴积极心理学的基本育人规律,注重立德树人,全面加强心理健康教育,用心关爱学生,注重人文关怀,加强心理疏导,实施爱心和善良教育,培养学生品德修养和个性情操,实现教书和育人双重职能的双建、双赢,更好地实现全员育人、全过程育人、全方位育人。图2是“育人于教之中”体系构建图。

2 遵循学习动机理论的根本导向作用

“十三五”规划中明确提出,教育教学要遵循教书育人规律、遵循学生成长规律,以学生为主体,以教师为主导。学生学习和认知过程的影响因素中,普遍被认为学习动机处于非智力因素中的核心地位。学生的学习动机直接决定着学习方向、学习进程和学习效果,甚至影响学他们个性和心理的发展。具备良好的学习动机是促进学生意义学习和可持续发展的关键因素[3]。

图2“育人于教之中”体系构建图

以学习动机理论为指导,探究并遵循教与学的心理规律,尊重学生,着力构建学生的主体地位,多方面引导学生学习需要,增加外部诱因的刺激,促使外部动机转化为内部动机,多角度激发学生学习兴趣,全方位、深层次培养学生学习动机。

(1) 理论教学。 在理论教学中,从学习动机角度出发,创新教学模式,改革教学目标,优化教学内容,丰富教学方法,多元化教学手段。

经过研究与实践,行之有效的教学办法和手段是[3,7]:①“模块化”教学。根据章节特点,把教学内容“模块化”,“模块”是“满腹经论”的“积木”,存储在学生大脑的“内存”里,便于知识的记忆、整理、加工和提取。②启发式教学。根据已学知识,采用启发式互动教学,促进学生思考的自主性,充分体现学生的主体性,思考是创造的前提,让学生品尝到学习的收获和创造的乐趣。③类比法教学。把晦涩难懂的理论类比于生活中简单的事物,使知识概念易理解、易记忆,学习更轻松。④对比法教学。用对比法讲解相近或相似的理论,通过对比来寻同求异,温故知新,加深理解和记忆,这是一种教与学的高效办法。⑤思维导图法教学。用形象、直观的思维导图高度概述总结理论,有效地活化学生大脑的记忆力和创造力的潜能[8]。⑥讨论式、探究式教学。对于学生有一定认知的内容,采用讨论式、探究式教学,开放式交流,激发学生想象力,锻炼学生的语言表达和辩论能力,教学方式灵活,符合现代教学发展规律。⑦案例式教学。和实际、专业应用紧密联系的知识,采用案例式教学,抓住机会展示教学魅力,达到“学以致用、用以促学、学用相长”的教学效果。

(2) 实践教学。电类基础课程的实践教学环节主要包括实验教学、工程实践、课程设计和实践活动等环节。根据学习动机理论等心理学知识,在实践教学中注重以下几个方面,激发学生学习动机,提升知识境界,拓宽科研视野,培养学生远大的志趣爱好[9]。①个性化综合设计性实验。根据学生的不同特点和个性差异,采取多来源设计题目和多层次设计要求,既关注学生的成功体验和自我效能感,又拓宽学生科学研究视野,深入地激发学生学习动机。②CDIO模式的第二课堂工程实践。基于CDIO理念的项目形式工程实践教学,学生主要在第二课堂自主完成,学以致用,主要培养学生的工程意识、应用能力、团结协作能力等[10]。③搭建丰富的实践活动平台。我们大力开展创新教育,我校设有大学生科技协会、创新团队等学生实践团体,主办科研立项、电子设计竞赛和大学生文化节等实践活动,为学生搭建创新实践平台,以更好地培养学生创新素养、挖掘学生创新潜力。④探求实践教学的育人要素。实践教学紧密联系实际应用,把当下国家科研大事例巧妙地带入教学中,例如自主设计并且研制的第二种国产大型客机C919、辽宁号航空母舰、载人飞船等,引发学生树立科学精神、科研梦想和爱国情怀,达到多方面育人的目的。

3 发挥心理暗示的积极作用[11-12]

暗示是心理学中最常见而又十分重要的一种心理现象。大学生处于成长、发展的高峰期,思想和观念尚在形成中不够完善,心理还不够成熟、不够稳定,能较容易、较深刻地受到心理暗示的影响,这种影响常常被教育者和受教育者所忽视。重视心理暗示原理在教育教学中的重要作用。

(1) 开发学生无限潜能。人们随时都在无意识地接收着环境或人的信息暗示。积极的心理暗示可以增强自信,激发潜能,使人们内心更强大。而消极暗示有时可以彻底摧毁一个人的自信。

意识具有选择性,而潜意识不具有选择性。潜意识如同“创造工厂”,暗示是“操作命令”,潜意识通过意识接收暗示,但是潜意识不会加工、改变接收到的“操作命令”,而是完全遵照执行。消极的、负面的暗示只能造出灾难性的“产品”。想要得到成功的优秀“作品”,只有使用积极暗示。并且暗示得越多,所产生的作用越强大。

教师应该懂得语言的力量、魅力和艺术,关注并善用积极、正面的话语、肢体和行为语言的积极暗示,例如微笑、点头都是肯定、认可、鼓励、温暖的积极暗示。教师善于、乐于捕捉和欣赏学生的进步、优点、特点和美德,给予学生肯定、激励和鼓舞,欣赏与被欣赏是相互尊重认可,是优势的“放大镜”,也是积极的心理暗示,使学生易于发现、发挥自身优点,增强学生自信心,培养学生自我的积极暗示能力,鼓励学生放大、释放优点和美德的力量与光辉。

(2) 帮助学生树立远大的目标。心理暗示有著名的“罗森塔尔效应”,它是通过教师对学生学习期待的暗示形成对学生心理潜移默化的影响,从而使学生取得教师所期望的进步的现象。高校教师可以适时地暗示学生建立更高的学生目标,并树立远大的人生目标,激发学生无限潜能。

引导学生习惯用积极的自我语言暗示,形成内在控制倾向—积极的心理暗示能力。帮助学生向潜意识传达“命令”,即意念、愿望或目标,跳出思维的局限性,认识自我,超越自我,确立远大的人生信念,挑战自己,激励自己,挖掘内在的无限潜能,掌控自己的未来,主宰自己的人生,心有多大舞台就有多大,成就更优秀的自己。

(3) 帮助学生建立积极乐观的心态。心理学家郝滨说:“科学证明,恰当地使用心理暗示可以达到消除紧张、焦虑情绪,建立乐观积极心态的作用”。高校教师善用积极暗示培养学生阳光、积极、乐观的心态。一句鼓励的话语、一个温暖的微笑、一个肯定的眼神,都可以对学生产生积极的心理暗示。它们象“阳光”,“照耀”在学生的心灵里,温暖、鼓舞着学生。它们又象“种子”,在学生心中“生根发芽”,结出力量和爱心的“果实”,它们可能是学生克服困难的一份力量,可能是学生爱上学习的一丝动力。这些简单的行为也是教师对学生关爱和呵护的体现和诠释。如果教师懂得这些简单行为是积极暗示,能对学生产生如此巨大的作用,相信没有哪个教师会“吝啬”这些简单的行为。

(4) 如何帮助学生面对消极的心理暗示。很多人失败不是因为实力欠缺,而是败给了自己,败给消极暗示对自己潜意识的影响作用。消极暗示也是竞争对手惯用的心理战术。我们要学会面对和处理来自于外界的消极暗示和质疑声音。如果潜意识拒绝接受他人暗示,他人暗示就不会对自己产生作用。他人暗示首先要建立起自己优势,只有把他人暗示转化为自我暗示,暗示才会发挥效力。所以,要与他人的消极心理暗示做坚决“斗争”,把它们象“垃圾”一样丢弃。

如何消除来自于内心由于意志薄弱、自信心不足等原因而产生的负面暗示?比如用“我能行”等正面语言反复地暗示自己,明确目标、坚定信念、树立信心、鼓励自己是很好的办法,这实际上是运用积极的语言暗示削弱消极暗示的影响。对于相对弱势的学生,积极心理暗示显得尤为重要,关注他们的潜在优势和内在美德,培养他们自尊、自强、自立的健康心态,帮助他们重新构建积极的自我概念。

4 借鉴积极心理学的基本育人规律

积极心理学研究表明,人们是否幸福和快乐,完全取决于个人掌握心理力量的能力。积极的心理力量是通过学习和锻炼可以获得的。积极的心理力量使人们内心充满希望、自信心、创造力和幸福感,培养人们健康、乐观的心态,积极、进取、意志坚强等健全的人格得以成长和发展[13]。即使遇到挫折和困难,人们会以乐观的心态和坚毅的品格去面对。积极心理力量象心灵里的“太阳”,可以“驱赶”内心里的“阴暗”,照亮人们一生。也就是说,我们是自己生活的“指挥者”,人生“指挥棒”永远掌握在我们自己手里。如果把积极心理学与积极的心理暗示结合在一起,定会相得益彰,效果非凡[14]。

5 注重立德树人和心理健康教育

(1) 善良与爱心教育。法国教育家卢梭说,爱是人类最基本的情感,也是进行教育的基础。爱、爱心与教育有机地结合在一起,对学生进行爱心教育。教育学生心中充满爱和感情、充满善心和善意,从关爱自己、关心他人开始,学会爱自己、爱他人、爱自然、爱社会和爱祖国,学生的道德意识和社会责任感油然而生。善良是心灵向往美好、向往和谐的源泉,每个人都希望他人对自己是善意的,那么每个人对待他人时也应该充满善意。善良是修养和情操的一种境界,爱心是善良的基础,善良是品德的保证,学生心中有爱、心灵向善,其道德水平和人生品位会“飞跃式”升华。

高校教师要以心教心、以心感心、以心唤情、以情育情。教师用爱心关注学生的健康成长就是对学生最好的爱心教育,关爱也是对学生进行潜移默化地情商教育。立德树人是高等教育的根本任务,教师做到以德立身、以德立学、以德施教,才能做好立德树人。

(2) 用心关爱学生,注重人文关怀。大学生最缺少的是对爱、认可和尊重的需要。学校是“大家庭”,教师是“父母”,学生是“孩子”,教师应象父母一样关爱和呵护学生。从人文角度关怀学生,关注学生的思想需求、心理需求和情感需求,重视思想引导和心灵沟通,加强心理疏导[15]。

当学生遇到困惑时,耐心倾听学生心声,尊重、信任学生,用心了解、理解学生,关爱和劝慰学生,帮助学生打开心结、梳理困惑,寻找“症结”,“对症下药”,协助学生把困惑 “融化”,帮助学生建立自信心和树立健康的生活理念,有意识地培养学生的抗压和抗挫折能力,鼓励学生强大自我内心的力量,鼓励学生成为自己的心灵“向导”。教师的关爱、帮助和引导是学生战胜困惑的“良药”。当遇到心理问题严重的学生,尽早向辅导员老师汇报,及时进行心理干预,帮助学生走出心理“阴霾”,重新回归正常的生活和学习中。

6 结 语

教育之本,在于育人。重视教学的教育性,是当前教育教学及其改革亟待解决的问题。心理学视域下实施教学活动,实现教书与育人相统一,关注心理学对育人的导向作用,关爱学生,把立德树人作为教育根本,不仅有利于教师提升自身的修养素质,增强幸福感,提高心理健康教育能力,还有助于推动高校人才培养质量跨越式提升。经过多年的实践探索,在电类基础课程教学工作中把心理学理论与教书育人相结合,取得了很好成效,教学深受广大学生喜爱,师德师风和育人工作广受师生、领导认可。

参考文献(References):

[1]张文强.建立教师课堂教学评价体系促进学生发展[J].中国高等教育,2014(10):37-39.

[2]庄玉昆,褚远辉.高校课堂教学问题及改革之道[J].中国高等教育,2013(7):39-41.

[3]张桂凤.基于学习动机理论的电类基础课程现代教学改革研究[J].实验技术与管理,2017,34(4) : 164-166.

[4]曾照烨.教书育人是高校青年教师的第一神圣职责[J].高等农业教育,2013(1):12-14.

[5]林靖.试论教书育人的意义与实施[J].大连教育学院学报,2006,22(3):37-39.

[6]何玲玲.教书育人问题的研究[J].吉林工程技术师范学院学报,2017(8):87-89.

[7]张桂凤. 学习动机理论在“电路原理”教学中的应用[J].电气电子教学学报,2015,37(5):16-18.

[8]张桂凤.构建思维导图和概念图在电路原理教学中的应用[J].实验室研究与探索,2017,36(6):201-204.

[9]王志秀,张吉月,蓝波.电类专业电学基础技术课程改革与实践[J].实验室研究与探索,2017,36(5):179-183.

[10]张桂凤,谢子殿,郭明良,等. 基于CDIO模式的电类基础课程教学改革探索[J].实验技术与管理,2015,32(5) : 219-221.

[11]牧之.心理暗示的力量[M].北京:电子工业出版社,2012.

[12]张春枝.浅谈心理暗示的效应[J].辽宁科技学院学报,2016(12):75-76.

[13]倪坚.运用心理学原理,提高思政课教学效果[J].中国高等教育,2014(20):38-39.

[14]王滟明. 在哈佛听积极心理学[M].北京:中国华侨出版社,2012.

[15]沈东华.实施积极心理教育,注重人文关怀心理疏导[J].中国高等教育,2013(7):35-36.