城市更新生长性理论认识与实践*

赵万民

1 对我国城市更新工作的认识

1.1 城镇化发展与旧城更新工作

我国新时期的城镇化发展,全国平均水平接近60%(2017年),东部城镇化发达地区(长三角、珠三角、京津冀地区)接近70%,西部欠发达地区接近50%,成渝经济带地区,接近60%①。我国城乡建设的发展进入新常态,逐步从高速的经济增长和城市建设大规模扩展,转向精明增长和可持续发展,从“增量发展”走向“存量发展”,城乡建设从重视GDP增长转向重视环境资源保护和生态建设的协同发展模式。

新世纪以来,中国特色社会主义进入新的历史发展时期,我国社会主义建设主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾②。

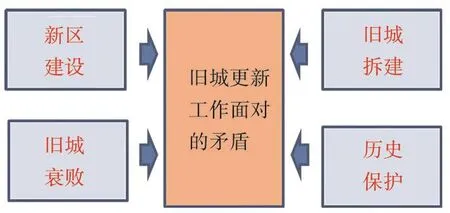

从我国城镇化发展的理论角度解读,“不平衡不充分发展之间的矛盾”可以理解为如下方面。第一,在国家区域层面表现为东西部城镇化发展的不平衡,城镇化水平的差距和人居环境品质的差异;国家为解决东西部的差距,积极推进城镇化由东部沿海发达地区向西部山区的渐进发展和引导发展③,出台了相当多的战略性举措④,使得东西部地区之间的城镇化建设差距减小。第二,从城乡建设层面来看,中国近40年的城镇化发展,主要解决了大量农村人口向大城市和大城市地区的集聚和转移,城市建设和建筑环境得到极大的改变和提升;城乡之间人居环境的建设水平,拉开了极大的差距,城乡在经济建设、文化建设、科技和教育水平、生活品质、民生工程、基础设施和社会服务设施建设等方面,形成不充分不平衡的矛盾⑤[1],因此,当前在全国推进的乡村振兴和新农村建设战略,反映了解决这种矛盾的重要性和必要性。第三,从城市建设层面来看,城市的不平衡不充分的矛盾,主要反映在新城建设和旧城保护的矛盾上,中国近30年来新区开发和城市扩展,主要是转化非城市建设土地为城市建设用地,实现非农人口安置,矛盾较少,政府和项目企业积极推动,工作相对容易;而城市历史街区保护和旧城更新工作,涉及城市社会群体间的利益平衡、民生工程建设、基础设施老化系统的整治和更新、社会服务设施优化完善和品质提升、街区容积率、密度和绿化率的指标提高、地下空间利用和协调等问题,旧城改造工作所涉社会问题和技术问题要复杂得多[2](图1)。

1.2 旧城更新的学术内涵

旧城更新是城市建设发展中的一个必然过程。城市建设发展,必然会出现城市向外扩展,形成新城和旧城不同空间形态和社区分级;会出现新城和旧区在居住、工作、交通、休闲⑥等方面的品质差异和发展诉求;会出现基础设施和社会服务设施的差距;进而,会出现居住人群的流动、居住水平的再分配,形成社会差异和社会层级划分,以及城市社会学所关注的诸多社会问题和矛盾[3-5]。城市更新工作,是需要解决城乡建设和人民生活不平衡不充分的矛盾之一,是城镇化发展到目前阶段⑦最为突出、需要从理论和实践两个方面解决的人居环境建设问题。

本文认为,旧城更新是城市规划诸多工作中最为矛盾和复杂的部分⑧,不是简单的房地产项目开发的拆旧建新,而是一项集经济行为、社会行为、文化行为、技术行为和行政管理行为为一体的系统工程。旧城更新除大量涉及资金投入的经济运营和利益平衡外,广泛涉及城市旧城时空间转换,民生工程建设和居民生活利益保障,人居环境品质改善与提升,基础设施和社会服务设施的改造更新,休闲空间和绿地指标提升等综合方面;旧城更新还涉及城市文脉的延续和传承,历史街区和历史建筑的保护,城市民俗民风的土壤传承和社区邻里关系保持和延续等问题[6-8](图2)。

我国的城市更新在学术认识上,经历了一个较长的过程。其影响因素来自于两个主要方面。其一,我国城市建设工作,与国家经济发展和人居环境改变息息相关,建设发展是主要的,城市人民生活品质提升是首要性工作,城市建设必然以改变现有居住和工作环境为主要目标,城市的旧区改造,成为必然选择。其二,城市旧城,饱含历史文脉、地方民俗、生活风貌、建筑文物,城市更新与发展,与历史文化密切联系,血脉相存,当代发展和建设,不能以损坏和中断城市历史文化为代价[9-12](图3)。

由此,城市新的建设发展与城市文脉传承、历史文化保护相互交织,始终形成纠结和矛盾,同时,衍生出城市旧城建设的重重困难和挑战。我国近四十年来的城市建设,面对了这种矛盾和困难。一段时期,在城市发展粗放增长和新城建设取代旧区的观念和导向下,我国的绝大部分城市失去了旧城的历史街区和文物建筑及其环境,我国大部城市的历史街区仅存十之一二[13-14]。

1.3 我国旧城更新的发展概略

在我国城市建设发展的必然过程中,介于对西方城市建设的经验借鉴和认识,20世纪90年代初,我国的学术界开始探索旧城更新自己的道路。

图1 我国城镇化发展“不平衡、不充分”矛盾的三个方面Fig.1 three aspects of “imbalance and insuf fi cient”contradiction the during the urbanization of China

图2 城市的“旧城更新”工作是一项复杂的系统工程Fig.2 “old city renewal” work: a complex systematic engineering

图3 城市 “旧城更新”工作面对的矛盾性Fig.3 contradictions faced by “old city renewal” work

清华大学吴良镛院士以北京旧城菊儿胡同为实践,探索北京新四合院人居环境的改造模式,提出城市“有机更新”的理论与项目建设途径[15]。在北京历史城市的旧有街区,菊儿胡同实践项目以民生工程为前提,以如何改造北京旧“四合杂院”⑨,改善原住民居住环境为目标的探索性工作,以建造具有现代居住品质,又能延续城市文脉的“新四合院”人居环境为学术创意。项目在当时很有学术工作的创新性和实践探索性,获得很大的成功并在学术界多次获奖,其在一个时期内,对中国的城市更新理论和实践探索工作,起到学术引领作用⑩(图4)。

图4 北京旧城“菊儿胡同”城市有机更新实践(1989年)Fig.4 organic renewal practice of “Ju'er Hutong”in Beijing old city(1989)

图5 上海旧城 “田子坊”城市更新实践(2006年)Fig.5 urban renewal practice of “Tianzifang” in Shanghai old city (2006)

图6 重庆城市“山水相间、组团生长”格局Fig.6 urban pattern of Chongqing Municipality: mountain and water structure and urban groups

在新世纪初,上海新天地的城市更新工作,开启了另外一种旧城更新的实践探索模式。上海新天地在黄埔区传统街区,新天地以上海近代建筑的标志“石库门”传统街区为基础,以营建中西融合的文化街区为创新理念,对石库门原有的居住功能进行有机更新,继承和发展上海历史文化所赋予城市生活的休闲空间特色,形成集合文化创意、休闲娱乐、旅游餐饮等综合性的新人居环境。上海新天地在城市更新中的经济运作、商业运营、文化融合、旅游发展等方面,都获得很大的成功,成为一个时期内我国城市更新的成功案例;续后上海旧城“田子坊”的社区更新工作,比较注重保持上海民国时期的市民休闲聚居形态,探索了上海旧城更新和社区历史文脉保护实践工作,属于另类旧城更新的探索道路,与“新天地”旧城更新方式形成对比(图5)。

随后,中国各个城市逐步推开城市更新的工作,如北京的锣鼓巷、大栅栏,南京的秦淮河夫子庙,天津的鼓楼,西安的回民街,广州的沙面历史街区,杭州的河坊街,武汉的汉正街,成都的宽窄巷子,重庆的磁器口、东水门等等。城市的历史街区和旧城地段,先后推进和实践了城市有机更新的工作。在北京、上海这些文化和经济首位度很高的城市的引领下,各个省市和地区中小城市的旧城更新工作,也根据自己城市地域文化和市民生活要求特点,在不同程度地推进。

我国城市旧城更新的工作由上世纪末开始,一直到当前仍然在持续推进,经历了逾三十年的时间,表明了这项工作的持续性、复杂性和工作量。近年,国家住建部在全国各大城市持续提出“城市双修”⑪的工作推进与示范,大部内容是指城市建成部分的优化完善和修补工作,与旧城更新工作有一定的学术关联度。当代中国提出对自己民族文化的重视,提倡文化自信、文化自尊,在现代国际化社会的发展中,体现文化自强的重要作用和价值。城市文化是推进社会进步和经济发展的重要支撑,城市旧城和历史街区的保护和延续工作,是体现文化自信和文化自尊的重要内容。

2 重庆都市城市更新生长性的理论认识

2.1 重庆城镇化发展与都市形态演进

重庆是我国第四个中央直辖市,是典型的山地大都市⑫,是以山水相隔、组团发展的山水城市。重庆都市人居环境的空间形态和山水格局,在城市规划形态学方面具有独特的学术地位,在世界上也是独一无二的。自20世纪80年代改革开放以来,重庆经历四十年的发展和变革、直辖市建设、三峡工程建设⑬、长江上游中心城市建设等国家举措,城镇化发展和人居环境质量建设,发生了翻天覆地的变化。重庆已经形成山水国际大都市的格局⑭,处于国家西部地区中心城市的重要地位[16](图6)。

重庆直辖市设立(1997年),使其形成了3 200万人口、8.2万平方千米的特大城市规模,构成大城市带动大农村的城镇化发展创新格局⑮。西部大开发(2000年)、长江经济带发展战略(2005年)、国家新型城镇化发展战略(2010年)、国家一带一路发展战略(2016年)、长江生态带建设(2017年)、国家对自然资源和生态环境的重视(2018年)等系列工作,促使重庆城镇化发展以非常规模式演进,上到一个崭新的平台,2017年重庆的城镇化水平已接近60%⑯。重庆都市人居环境空间形态的建设、增长和发展,形成了特色;直辖市地区的社会经济发展,上到新的台阶;重庆的区域交通和市政设施建设等,走在全国的前列。重庆成为国家长江上游地区的中心城市;重庆主城区的山地大都市形象,三峡库区城市、镇新人居环境建设形象等,充分反映了国家新世纪建设以来在西部地区的城市建设质量和水平[17](图7)。

重庆的城市形态呈现组团式格局,这是山水环境的自然因素影响和历史的形成过程使然⑰。在明清时期,重庆的渝中半岛为城市的历史城区,即今天的旧城,城市在长江和嘉陵江的临水岸线得到繁荣发展;在民国和抗战时期,中央政府内迁重庆,城市规模空前扩展,形成江北、沙坪坝、北碚等新的城区;20世纪50年代,中央三线建设和西南行署的发展,重庆形成九龙坡、大渡口等新的工业建设区;后来,重庆与全国一样,城镇化处于缓慢阶段;改革开放后,重庆为四川省辖市,经济上计划单列,发展仍然缓慢;1997年重庆直辖市成立,重庆迎来其第二次国际大都市的政治地位和经济地位⑱;续后,中央关于西部发展、长江经济带的发展等一系列战略举措,都为重庆的发展提供了生长活力(图8)。

2.2 重庆都市城市更新的生长性

本文所提及的重庆主城的旧城区,主要是指渝中半岛区、江北旧城区、沙坪坝旧城区、南岸旧城区、北碚旧城区、九龙坡工业旧区、大渡口工业旧区等。重庆自20世纪改革开放以来,特别是直辖市成立以来,城市建设得到极大的发展。中心城区的城市人口由300万(1997年)发展850万(2017年)⑲,主城的建设经历了一个极大的城市改造和城市新建的过程⑳。重庆的房地产起步于20世纪90年代初期,在经济发展和城市建设的驱动下,城市向两个方面发展,一是城市建设向外拓展,形成新建区,二是城市向内改造和旧城拆建。从严格意义上讲,重庆近30年的城市建设到目前为止,主城区的历史街区已经所剩无几。重庆主城目前相对完整的历史街区仅有沙坪坝的磁器口历史街区㉑,主城还剩余一些不完整的历史地段,如渝中半岛的东水门、十八梯、南岸的米市街、北碚的金刚碑等;工业旧区也多在工业企业发展不景气的“关停并转”中逐步消弭,大部厂区向远郊区县搬迁的过程中,旧厂区为房地产的开发所取代㉒;大渡口区的著名的重庆钢厂工业厂房㉓,面对全部搬迁局面,在城市文化、历史、规划和建筑专家、媒体的多方关注和呼吁下,留存部分旧有厂房建筑做成了工业博物馆(图9)。

重庆的旧城更新工作,与全国同步,经历了20世纪90年代的大拆建、21世纪初城镇化大发展时期的迷茫和探索、到城镇化发展后期文化自信的认识和觉醒。三十多年变化,重庆都市旧城区的建设和空间发展,与全国大城市一样,经历了“建设—发展—保护—更新—再发展”的时空过程;“由量到质”、“由质到文化品质提升”的演进发展过程。在城市更新的学术工作上,由于重庆的山地形态复杂性、文化多样性、生态敏感性、工程技术难度等因素,其研究比我国一般大城市有更多层面的技术支撑点、民生关注点和文化内涵发掘点,也具有山地都市的特殊生态与安全的意义。

图7 重庆城镇化发展水平与各个时间节点关系图Fig.7 the relation of urbanization development level of Chongqing Municipality and each time node

图8 重庆主城空间形态发展历史演进图Fig.8 the historic evolution of spatial forms in the main urban area of Chongqing

由于山地都市空间的特殊性,重庆城市更新工作具有如下“生长性”特点。第一,山水城市形态的整体性。城市与山水空间相互融合,城市的生长性与山水空间密切联系,依据山水格局,从历史演进而来,形成今天的城市特点和风貌,并向未来发展而去。第二,城市的紧凑性与有机性。山地城市的人地关系,特殊空间的技术指标,三维城市空间形态,街区肌理、路网关系、坡度和坡向、建筑密度和容积率、日照和间距等,形成紧凑城市的空间和生活特点。第三,城市生态性与安全性。城市的建设行为在山地条件下进行,大多情况,要面对地形的改造和利用,高截坡、高堡坎、吊脚楼,城市更新工作,绝大部分是增加人口的居住密度和建筑容积率,对应地形的安全度、地基的承载力、场地的建造技术等,需要特殊的技术处理。第四,城市三维性与空间复合性。山地城市具有三维的空间特征,城市更新工作,是以改善城市空间品质,增加用地使用效益,提高人居环境质量为基本前提,在建筑和人口密集的旧城区建设和发展,进行三维空间(地面、地下、空中)的开发和利用,是常规性也是创新性的工作(图10-11)。

图9 重庆旧城更新生长性时空关系示意图Fig.9 the time-space relations growth of urban renewal in Chongqing old city

图10 重庆旧城更新技术关系生长性特点Fig.10 the growth features of technical relations of urban renewal in Chongqing old city

图11 重庆主城区渝中半岛山水人居环境形态图(2016年)Fig.11 the landscape human settlement pattern of Chongqing Yuzhong peninsula (2016)

3 重庆城市更新生长性实践探索

事物的发展,具有其规律性,往往为时间、空间、事件、人物所影响,构成发展的轨迹和内在联系,形成结果,又反馈和作用于事物的演进和再发展,产生社会的作用力、理念的作用力、科技教育的作用力、生态的作用力等,笔者将这种作用力的构成及其演进规律称为“生长性”。文章探讨选取笔者经历、并与重庆城市更新学术研究相关联的几个案例,从历史认识、教育认识、生态认识方面,探索其时代意义及其影响价值,来表达对“城市更新”学术探索的生长性及其发展的思考。

3.1 早年重庆磁器口历史街区城市更新探索

20世纪80年代中期,我国的城镇化发展尚在起步期,城镇化水平约在20%左右;城市建设工作百废待兴。城市更新和历史街区的保护工作,尚未开始,理论研究和建设实践的认识十分薄弱。此时,在发达国家,如欧美、加拿大、日本等,城市化水平达到70%,进入了城市化发展后期,即城市更新和旧城保护的工作阶段。

图12 重庆磁器口早年旧城更新的竞赛方案图(1987年,中加合作教学研究)Fig.12 the early renewal competition plan of Ciqikou, Chongqing Municipality (1987, Sino-Canadian cooperative teaching studies)

1987年,重庆建筑工程学院(现重庆大学)与加拿大曼尼托巴大学(University of Manitoba)联合研究生教学,在重庆组织城市设计的“工作室”(studio)。联合教学以城市更新为题目组织教学活动,中方和加方各派出教授和研究生,形成教学小组㉔。教学项目选择重庆沙坪坝的磁器口为研究场地,进行联合教学的城市设计活动。同时,经加方提议,这项研究生联合教学的城市设计最终成果,将参加由英国皇家建筑学会(RIBA)同年组织的世界建筑院校的国际设计竞赛。

1997年RIBA竞赛的规定题目为“NEW IN THE OLD”(城市更新);要求面对世界城市化发展中城市旧区衰败的问题,用城市设计和建筑学的方法,提出城市更新的理念,解决当地居民的居住和生活复兴;同时,也要考虑城市文脉延续、街区空间振兴、邻里和谐等社会学话题。竞赛规定用设计图和相关图文的方式,表达对城市场地的认识、构思理念、空间设计、建筑表现等内容,形成相关的成果形式。在联合教学的过程中,中国和加拿大教授通过商定、在加方教授们的促进下,选取离重建工校园不远的磁器口历史街区为为主题场地进行教学工作。当时,重庆沙坪坝的磁器口街区濒临破败,建筑、街道几近颓倒,庙宇烟火断续,原住居民外搬,几无历史上人客兴旺商肆、水运码头的人气了㉕。

联合教学的城市设计工作,分成中—加师生融合的教学小组。其中,笔者所在的学习小组,场地选择磁器口传统街坊与古老嘉陵江码头的结合处为切合点,在城市设计上,构思出将社区、码头、商肆、居住、休闲空间融合为一体的设计理念,形成新的人居环境“融合”(gathering together)的空间形态;在建筑设计上,利用山坡地环境,空间环境结合自然,设计风格采取现代和传统聚居的结合,融入历史街区的肌理和城市文脉,形成山地院落风格,建筑内外院落形成社区居民的交往空间和休闲环境;在景观空间组织,形成轴线,将江边的码头、民居院落、街市、山头的庙宇(宝轮寺)、园林等形成景观组织和序列,加强古镇历史文脉的延续性,凸显城市历史上所具有的空间序列层次感(图12)。

此次教学设计的成果之一(集体成果)㉖,在竞赛中获得1987年RIBA的佳作奖,这对开放初期的中国,以及初步探索国际联合教学的重庆建筑工程学院来说,是一件大喜事,对加拿大曼尼托巴大学建筑学院的师生们也是一件大喜事,国际联合教学获得初步的成功,重建工、加拿大的学生和教授们都引以为豪;再者,对刚刚开启国门,缓慢迈入国际建筑学术圈的重建工的同学和老师们都是极大的鼓励。

笔者事后体会,此次对磁器口的国际联合教学和研究探索,具有重要学术意义和价值;这项工作,对当时重庆市规划管理部门和地方政府,也产生极大的学术促进和认识提升价值,使他们认识到城市历史街区复兴的生命活力,历史街区和传统建筑保护的社会意义和国际话语价值。由此,自1987年以来,逾三十年时间,在重庆城市规划、建筑学术界的不断呼吁下,在重庆市规划局、建委、文物局、旅游局等职能部门,重庆市历史文化名城保护学术委员会等学术团体的推动下,沙坪坝区地方政府的逐步重视下,重庆磁器口历史街区得到各个阶段实时的保护,城市更新理论和建设实践的工作得以推进。

当前,磁器口成为重庆主城区比较成规模的历史文化街区,为重庆主城的旅游名镇,每日游人如织;同时,磁器口成为地方政府推进“沙磁抗战文化区”建设复兴的重要支撑内容。2017年,国家住建部和文化部,批准颁布磁器口成为国家级历史文化保护街区,磁器口历史街区的保护和发展进入健康发展的轨道(图13-14)。

1987年,重庆建筑工程学院和加拿大曼尼托巴大学建筑学院的师生们对磁器口历史街区保护和有机更新的研究和探索工作,以及由此在国际上和国内范围所形成的推进与影响,是重要的学术认识和思想启蒙的引领性工作,其功不可没。

3.2 《解读旧城》:“城市更新”的教学实践探索与认识[18]

在2000—2006年间,笔者与学院其他老师一道,承担了较多重庆大学城市规划专业本科生的“旧城更新”课程。在教学实践工作中,笔者从另一侧面来认识城市的旧城,以及青年学子对旧城更新的认知和理解。笔者带过的城市规划1999级和2000级的教学小组同学们的工作进行整理后,形成《解读旧城》的小书,并出版发表。如今10多年过去,再回顾当时的教学认识和同学们的学习心得,很有教育的反思和学术再认识的价值㉗(图15-16)。

图13 磁器口历史街区整体风貌保护与建设情况(2016年)Fig.13 the overall scene protection and structure situation in Ciqikou historic block (2016)

图14 磁器口历史街区内街建设情况(2016年)Fig.14 construction situation of internal streets in Ciqikou historic blocks (2016)

图15 《解读旧城》:重庆“旧城更新”的教学实践与探索(2006年)Fig.15 Interpretation of the Old City: teaching practices and explorations of Chongqing “old city renewal” (2006)

图16 《解读旧城》:重庆东水门历史街区的教学调研(2004年)Fig.16 Interpretation of the Old City: teaching investigation of Chongqing East Watergate historic blocks (2004)

在《解读旧城》书“序”中,笔者以“我国建筑事业的本土文化精神需要从培养学生做起”为题,写了相关文字,表达当时对“城市更新”教学工作的认识。

中国的建筑和城市文化观正处在一个“鱼龙混杂”的时代。面对经济全球化和东西方文化的碰幢,中国的城市、建筑特色在“快速城市化”的过程中面对逐步丧失的危机。就总体看来,当前的大学生,由于他们生长的客观时代和社会环境的影响所致,在自己民族文化的根基方面,是比较肤浅的,缺乏对本国本土文化的深层理解和日常生活的必然依存。就我们建筑学和城市规划教育而言,面对城市规划和建筑教育的本土文化危机,容易忽略教育的责任和义务;而对本土文化的重视、延续和发展,还应该来自教育行为的本身。

图17 《解读旧城》:重庆东水门历史街区建筑环境有机更新教学探索(2004年)Fig.17 Interpretation of the Old City: organic renewal teaching explorations of built environment of Chongqing East Watergate historic blocks (2004)

图18 《解读旧城》:重庆东水门历史街区保护规划设计教学探索(2004年)Fig.18 Interpretation of the Old City: teaching explorations of preservation planning and design of Chongqing East Watergate historic blocks (2004)

我国建筑和城市规划教育工作需要高度重视自己本土性和地区性服务的问题,需要重视城市和建筑文化多元化,培养植根本土文化的建设人才。

重庆大学建筑学和城市规划的本科学生,在第四学年安排有“城市历史街区有机更新”的设计课程,教学的目的在两个方面:其一、培养学生对城市历史街区的认识,掌握历史街区更新的基础理论和基本技能;其二、引导学生认识城市历史街区和建筑形态,从中培养学生对自己本土文化的理解和热爱。

通过旧城更新的课程学习和训练,对培养同学们的综合分析和解决问题的能力,效果是明显的;通过教学唤起同学们了解基层市民生活的困难以及解决困难的社会责任感,理解文化街区蕴涵的生命活力和文化魅力,以及培养同学们热爱本土文化的思维方式与技术方法。所以,课程的设置和训练对学生们又是极其重要的和必须的。

但随社会发展,经济景况改变,城市化促进旧城加速变迁,社会认同文化和人们理解文化的程度改变,使得课程开设有了新意;当代学子,思维敏捷,信息量广,个性独立,理解和热爱文化的方式反映了时代的进步与价值追求,促成课程教学内容和观点不断发展以适应时代进步的节奏㉘。

协助老师整理这本小书的同学们,经历老师带领他们“旧城更新”课程学习的过程,目睹城市的建设发展速度对历史文化街区的冲击和影响,认识到保护和传承城市文脉的重要性,以及对城市旧区居民的生活环境有实地的认识和体验,有改变和提升居民生活品质的社会责任感,这对他们今后从事城市规划职业有着重要的基础铺垫和培育作用。今天,当时跟随老师一起上“旧城更新”课的同学们已经成长,成为城市规划各个行业的骨干力量,在不同的岗位发挥着重要学术和技术支撑作用(图17-18)。

以下文字,是当时同学们在《解读旧城》资料整理过程中的认识,表达在书的“前言”中。

我们生活在一个独特而有趣的城市——重庆。从我们学校大门出发,往右坐车五分钟,你便来到沙坪坝的中心地段——三峡广场步行街,这里高楼耸立、人流密集,俨然一副“重庆森林”般的繁华和喧嚣;同样从学校大门出发,往左坐五分钟,你会来到重庆市的千年古镇——磁器口,这里风景优美、古色古香,宛如一副“世外桃源”的景象。很难想象,以学校大门为中点,各自五分钟的车程竟然连接着两个截然不同的生活场景和物质世界。

在大学五年级的第一学期,我们迎来了“旧城有机更新”的课程,终于有了对城市历史街区和古镇保护与发展问题进行学习的机会。这是我们第一次系统地对城市历史街区进行深入调查和分析,也是第一次采用团队合作的方式进行课程学习乧乧课程采用“实地调研—问题总结—构思提炼—方案比较—深入设计”的工作模式,每个小组一般都由13~14人组成,前期大家在一起进行现场踏勘,包括环境调查、交通调查、街区调查、社会调查、建筑测绘、类型分析等工作。老师从课程的学习,引领我们由浅入深逐步掌握知识,培养我们对自己民族文化的热爱和学养根基。

在调研中同学们发现,虽然街区内留存着重要的建筑文化遗产,艺术价值很高,但生活在其中的居民的生活状态却令人担忧,建筑陈旧破败、公共设施缺乏、生存环境恶劣、古迹损坏严重都是非常普遍而又需认真对待和解决的问题。多次的调研都让我们对传统街区有了更深的理解,而每一次与居民的访谈和交流则让我们增添了一份职业责任,那就是我们有义务改变现在的一切,我们应该为街区更好的人居环境建设做些什么。

图19 重庆酉阳龚滩古镇的传统山地人居环境(2000年)Fig.19 traditional mountainous human settlements in Gongtan ancient town of Youyang, Chongqing Municipality(2000)

呈现在这里的便是我们两个年级课程小组各自历时两个月的调研和设计成果,这不是传统意义上的优秀作业集,而是我们学生对“旧城”的一次集中的解读,一次理性的思考,一次对热爱自己本民族文化的启蒙。它是我们每个小组成员关于自己对于“旧城有机更新”的心路历程和写照,或许方案还很不成熟,或许还有诸多尚待解决的问题,但这毕竟是我们作为未来规划师对于“保护城市和建筑文化”做出的第一次有益的尝试和实践。

图20 龚滩古镇因三峡水库移民搬迁选址情况(2004年)Fig.20 site selection situation of Gongtan ancient town owing to the relocation of the Three Gorges Reservoir (2004)

重庆都市与全国的大城市一样,在城市化发展的过程中,随着城市人口的集聚、街区容积率和建筑数量的增加,城市向高层和高密集度发展,旧城和历史街区在这个过程中,变得越来越少,不少历史街区,在旧城改造过程中,已经彻底消失。建筑教育的价值,就是要培养我们的后代,传承优秀的本土文化精神,将文化根基植根到他们的血液中,此为“文化自信”和“文化自强”系统工程。使后学成长起来,为国家的文化复兴和改善老百姓的生活环境,发挥更多的社会价值,做出更大的学术贡献㉙。

3.3 三峡库区传统古镇搬迁保护更新实践:龚滩案例[19-20]

重庆酉阳县龚滩古镇,位于酉阳乌江边,与贵州省源河县隔江相望;古镇起于明末,后因水陆物资转运、“川盐济楚”等交通和商业因素,在前清康乾、清末光绪、民国和抗战时期,数度繁荣;川、渝、滇、黔、湘、楚、陕等地的商贾聚集于此,货栈、会馆、客店兴建,地域建筑文化交融,与山地生态环境结合,形成人居环境及其独特的山地古镇风貌㉚;解放后因陆路交通建设、乌江航路拓宽等因素,小镇物资转运功能逐步消失;因地处偏远,交通不便,在城镇化发展的过程中,龚滩古镇得以被动保存(图19-20)。

图21 龚滩古镇的传统山地院落建筑(钢笔速写,2000年)Fig.21 traditional mountainous courtyard buildings of Gongtan ancient town (pen sketch, 2000)

图22 龚滩古镇的保护与发展规划(2000年)Fig.22 preservation and development plan of Gongtan ancient town (2000)

图23 龚滩古镇移民迁建原住民房屋建设情况(2008年)Fig.23 the native housing construction situation during the resettlement of Gongtan ancient town migrations (2008)

图24 龚滩古镇保护性搬迁期间建设情况(2008年)Fig.24 the construction situation of Gongtan ancient town during preservation relocation (2008)

图25 龚滩古镇移民迁建新住房建设情况(2008年)Fig.25 the native housing construction situation during the resettlement of Gongtan ancient town migrations (2008)

图26 龚滩古镇总体保护性搬迁初步建成情况(2014年)Fig.26 the preliminary situation of overall preservation relocation of Gongtan ancient town (2014)

三峡工程建设时,乌江彭水建次级水坝电站,2000年时,建设工程上马,乌江水位整体提升近40 m,龚滩古镇整体遭至淹没,并需要移民搬迁。

龚滩古镇如果被彻底淹没和毁坏,将是重庆历史文化和古镇保护的巨大损失。在重庆市规划局、文物局、旅游局、重庆市历史文化名城保护委员会、重庆大学专家、地方政府的呼吁和努力下,与彭水电站经营单位大唐公司几经协调,达成协议,龚滩古镇用“保护性搬迁”的方式,进行移民安置和古镇传统街巷、文物建筑搬迁建设,并进行相应的移民搬迁和安置经费的补偿㉛(图21-22)。

重庆大学山地人居环境学科团队㉜受重庆市旅游局和规划局的委托,于1999年就开始对龚滩古镇进行了保护规划和建筑测绘工作㉝。在重庆市规划局、文物局、市旅游局的行政管理和技术配合下㉞,在地方镇政府的组织下,2004年重庆大学人居环境学科团队与重庆市文物局考古研究所一道,对龚滩古镇进行了新址选定、以及保护搬迁规划设计工作㉟,2005年,地方政府组织施工单位㊱、地方乡民,对龚滩古镇进行了保护性实施搬迁和建设工作;2013年保护搬迁工程初步完成;2014年地方政府对龚滩古镇进行旅游“开街”的庆典活动(图23-24)。

龚滩古镇新的人居环境初具规模,目前,新搬迁的龚滩古镇,成为了重庆著名的旅游古镇,成为重庆又一富裕和极具活力的旅游小镇。老百姓、地方政府,因古镇旅游的综合收入,逐步致富,经济文化得到良性发展(图25-26)。

龚滩古镇的保护性搬迁工作获得了成功,这是一次特殊的城市更新工作,体现出城市更新的生长过程。从人居环境科学研究的角度总结出以下学术认识。

第一,生态优先的原则。对山水环境的尊重,人工建设适应地形、适应自然生态,适应地形地貌,在新的选址条件下,充分体现新建成的人居环境与山水自然和适应关系和融合关系,反映了生态优先的原则。

第二,设计结合自然(design with nature)。人工建设充分结合自然,包括基础设施、建筑形态、景观风貌等,对地方材料、地方技术、地方工艺的利用和发掘,整个搬迁建设工程是低碳的、生态的、安全的。

第三,这是一项典型的民生工程。为老百姓所想、由老百姓而来、为老百姓而做、成老百姓所有;对传统文化的延续和保护,对地方人文的发展;对地方旅游经济的促进和发展,起到创新性的作用和价值。

第四,这是民间的能量和老百姓的利益、人居环境科学理论与技术、政府的决策和管理“三位一体”的建设模式。

第五,这是文化自信、文化自尊。文化自强的具体探索与实践:看得见山、望得见水、记得住乡愁。

4 结 语

论文从城市更新的“生长性”概念出发,提出理论与实践的认识和思考。重庆是我国西部大都市,对于城市更新的工作,在历史发展的脉络和时间进程上,与全国的发展有其呼应关系,因此,学术的观点讨论,有其共通性。另一方面,重庆是一个山地城市,由于山水风貌、生态环境、文化演进构成的特殊性,面对的学术问题有其复杂性和不可复制的地方。城市三维空间的复杂性,使得这项研究工作有其特有的创新性,对于山地、抑或平地城市的旧城更新研究工作,有一定的普适性价值和学术讨论价值。一些学术观点,仅为个人阶段性思考,不乏浅陋,希望得到同行专家的指点。

随着国家城镇化发展进程以及城乡建设工作的转型,现代城市更新在我国当前、以及接下来相当长的一段时间,将成为热点话题和学术关注点。同时,生态理念、文化理念、民生工作理念、资源环境理念的纳入以及现代信息社会的多元化,使城市更新的研究工作,增加了更多的层次和更丰富的内容。科学性的探索其发展规律,提出创造新的学术见解和实践贡献,将使学者们充满信心,面向未来。

附记:本文作者曾于2018年10月20日,参加中国城市规划学会城市更新学术委员会的年会,并受邀作大会学术报告“山地城市更新与生长的科学性与生态性”。该论文的部分学术观点,源于大会报告的内容。

注释:

① 根据国家2017年相关城镇化发展统计资料。

② 参见中共中央十九大习近平总书记相关讲话精神。

③ 以地理学的“胡焕庸线”为划分(东北—西南走向),我国东部沿海的发达地区大部为平原,西部不发达地区主要为山区,当前,我国的城镇化发展水平东部平原和西部山区有20%左右的差异。

④ 中国城镇化发展,乡村建设在自然山水上有较好的被动保护,但是对农村地域文化、乡土文化、生态环境的保护,是岌岌可危;农村经济发展依然落后,城市和乡村的矛盾逐步加剧。

⑤ 中国城镇化发展,乡村建设在自然山水上有较好的被动保护,但是对农村地域文化、乡土文化、生态环境的保护,是岌岌可危;农村经济发展依然落后,城市和乡村的矛盾逐步加剧。

⑥ 见《雅典宪章》,城市的基本功能。

⑦ 以国际惯例,城市化水平达到70%,接近后期,进入“停滞发展”时期,城乡的人口流动处于动态平衡,城乡的生活水平处于相近阶段。

⑧ 城市规划的技术工作,诸如区域规划、总体规划、详细规划、城市设计、专项工程技术规划等,以“旧城更新”最为复杂,涉及的社会问题和矛盾最多。

⑨ 所谓“四合杂院”,是指北京旧四合院的居住变迁情况,北京四合院在明清时期以家庭或家族聚居,民国时期屋主有所变化,但城市人口并未出现大幅增长,四合院建筑形态未出现大幅度改变;四合院经过建国后的居民集聚和住房紧张所形成的人口拥挤,四合院形成不同姓氏、人群的杂居,新形成的“四合杂院”随年代日久,居住环境拥塞、基础设施老化、居住面积小、生活品质低,成为北京旧城更新亟待解决的社会问题和人居问题。

⑩ 吴良镛院士北京菊儿胡同新四合院实践,自1989年开始,经过1、2、3期的实践,逾时约十年左右时间建设,旧城更新成功,并获得系列国家和国际的奖项,出版专著《北京旧城与菊儿胡同》。

⑪ 2016年,住建部提出“城市双修”工作,即生态修复、城市修补,主要是针对我国城市建成区的优化和完善。

⑫ 重庆于1997年设立为中央直辖市,是继北京、上海、天津后的第四个中央直辖市。

⑬三峡工程建设是中央于1992年正式提出;1994年全国人大会议表决通过,正式启动,城市、镇迁建和移民工程大规模开始;1997年在三峡大坝实现长江截流工程、水利枢纽工程建设全面铺开;2009年,三峡大坝水利枢纽工程建设完成,初步实施发电和防洪工作;2009年,库区的城市、镇搬迁工程、移民安置工作也初步完成,三峡库区的人居环境建设进入后三峡时期。

⑭ 重庆由于山水城市的空间形态、文化特征与市民生活风貌,已经成为网红城市,这在世界上也是独一无二的。以城市山水都市风貌来发展旅游资源,已经成为新一届政府的战略方针之一。

⑮ 重庆直辖市设立,大部分原因是三峡工程建设,同时形成“农村直辖市”的客观条件。在1997年直辖市成立之初,重庆根据区域发展的资源条件、城镇化发展水平情况,划定为以渝西主城为核心及其辐射范围的城镇化发展地区,从当时城镇化水平看,在28%~30%左右;以长江三峡为延伸的渝东北地区,包括涪陵、万州等城市地区,其三峡环境所形成的森林资源、生态农业发展、移民安置和新城迁建、以及区域交通体系建设等为城镇化发展的支撑,城镇化水平当时不到18%;以及以少数民族聚居为特征的渝东南地区,当时城镇化水平不到15%。

⑯ 参见2017重庆统计年鉴资料。

⑰重庆城市因山水环境形成组团格局:川江、嘉陵江,在朝天门交汇,长江向东穿三峡而去;重庆有南北走向的四条山系,缙云山、中梁山、铜锣山、明月山,重庆山水交汇,形成城市组团,城市在山水切割的地理环境中发展。

⑱ 重庆在1938—1946年的期间,为中华民国抗战时期的陪都,是世界上位于远东的反法西斯中心城市,时为国际大都市;1997年重庆成为中央第四个的直辖市,为西部地区的中心城市,重庆市人民政府提出建设以山地城市风貌为特色的国际大都市目标。

⑲参自重庆市统计年鉴相关资料。

⑳ 重庆主城区,主要是指以渝中半岛为核心、交通联系和空间形态相对紧凑的城市建成区,包括:渝中区、江北、渝北、南岸、沙坪坝、九龙坡、大渡口、北碚等区的城市组团集群。

㉑ 2017年住建部评定磁器口为国家级历史文化街区。

㉒ 重庆在国民政府抗战时期,内迁很多的兵工企业,三线建设时,国家布局较多的钢铁、军工、化工企业等,近三十年的现代工业发展,城市建设和旧城改造,工业区几乎为房地产建设项目所取代。

㉓ 重庆三钢始建与1927年,为民国时期的钢铁企业,后历经抗战时期、三线建设时期的建设发展,为重庆钢铁企业的代表。2000年左右,因城市环保的需要,工厂逐步迁往重庆长寿区,企业发展不景气。

㉔ 1985年,重庆建筑工程学院(现重庆大学)建筑城规学院前任院长李再琛教授,与加拿大曼尼托巴大学建筑学院签署联合教学合作协议;1987年春学期,重庆建筑工程学院建筑城规学院派出罗裕琨、黄光宇、夏义民、黄天其、张兴国等教授为教学指导老师,赵万民、顾红男、唐露、江汀等9位研究生为学生代表;加拿大曼尼托巴 大学建筑学院派出托马斯·海地(Thomas Hadey)、瑞垂(Ratry)、朱迪丝(Judith)教授等为教学指导教师,塞尔吉奥·波勒斯(Sergio Poles)、大卫·陈(Divid Chen)、安德鲁·史密斯(Andrew Simith)等9位研究生为学生代表,形成联合教学小组,在重庆建筑大学留住为期两个月时间,进行研究生联合教学工作。

㉕ 重庆的磁器口历史街区,在明清时期繁荣,因磁器常常停靠岸边转运而得名,又嘉陵江的水陆货物转换,而商肆兴盛;抗战时期,重庆大学、中央大学等在此比邻办学,教育文化兴旺;诸多文化名人聚居于此,形成著名的“沙磁文化区”。

㉖ 中加联合教学小组送出四份城市设计的成果,参加1987年RIBA的国际竞赛,以新人居环境“融合”(Gathering Together)的城市设计方案获得佳作奖,具体承担设计的研究生为四人:(加)塞尔吉奥·波勒斯(Sergio Poles)、(中)赵万民、(加)蒂姆·吴(Tim Wu)、(中)江汀。

㉗ 《解读旧城》,赵万民等编著,东南大学出版社,2008年1月出版。主编,赵万民,参与编著人员:陈科、文渊、王耀兴、李云燕(重庆大学城市规划专业本科1999级);童钧、方瑜、樊璠、柳春(重庆大学城市规划专业本科2000级)。

㉘ 见《解读旧城》,“序”,作者赵万民。

㉙ 在《解读旧城》的后面部分,选录了三篇关于我国历史城区保护和旧城更新的学生社会调查报告。分别是:一、新天地“品牌”可否注册城市商标——上海新土地及其文化现象的调查与思考;二、苏州古城正在走向孤独——苏州吴中区水乡历史街区危机调查;三、如何留住街巷中的最后一缕阳光——成都传统街区(宽窄巷子)去留问题调查报告。报告从实际调查的视觉,反映了同学们对上海、苏州、成都三个不同城市历史街区保护和旧城更新的社会问题和思考。

㉚ 1999年,重庆市规划局、文物局、旅游局等职能部门,对重庆直辖市范围的历史古镇做质量调查和评估工作,遴选出20个历史古镇为首批市级文保单位,龚滩古镇居为之首。

㉛ 龚滩古镇“保护性搬迁”的方式,将增加移民安置和城镇迁建的补赏经费,据不完全数据,将比原计划拆迁经费超出一个多亿的补赏费用。

㉜ 龚滩古镇的保护与搬迁规划工作,重庆大学山地人居环境学科团队当年的主要参与人员有:赵万民、韦小军、李泽新、赵炜、段炼、戴彦、雷诚、李云燕、杨黎黎、张晋钟、王萍等。

㉝ 1999年,在重庆市旅游局赵小鲁处长的支持下,重庆大学赵万民教授及其团队,对重庆市最有具有历史文物价值和旅游开发价值的两个古镇,龚滩和龙潭,进行了保护规划和传统建筑、街区的测绘工作。

㉞ 在2002—2003年间,重庆市文物局处长吴涛、重庆大学教授赵万民、规划局总工李世煜、重庆历史文化名城保护委员会主任何智亚、重庆市旅游局处长赵小鲁等专家学者,就龚滩古镇的保护性搬迁工作与彭水电站建设单位大唐公司,进行多次交涉,并对媒体呼吁,向政府职能部门反映,最后与公司形成协调,用异地保护性搬迁的方式,对龚滩古镇进行搬迁和移民安置。

㉟ 根据用地条件、地形地貌地质安全情况、交通可达性等综合因素,龚滩保护搬迁的新址选择在乌江沿岸下游800 m的小银滩。

㊱ 2005年,地方政府组织龚滩古镇保护性搬迁实施工作,基础设施和施工图设计单位为浙江省市镇规划设计院,施工建设单位为湖北大英公司。