佛山“行通济”民俗的传统仪式与文化内涵

陈恩维

“行通济”,是佛山一项影响深远、而又独具特色的春节习俗。关于“行通济”的传统仪式,乾隆、道光和民国时期的《佛山忠义乡志》均不见记载,当代地方民俗专家也大多语焉不详。有鉴于此,本文在广泛地文献搜集、十余年的现场实地考察和深度个人访谈的基础上,深入整理和研究“行通济”民俗的传统仪式,以期深入挖掘民俗的文化内涵,推动这项特色民俗的保护和传承。

一、“行通济”的仪式细节

关于“行通济”的传统仪式,笔者所见现存最早的完整记录见之于1936年2月9日《越华报》星期日特刊所载《犹言旧习“行通济”,郑掷肥鹅取兆头》一文:

每年正月十六日,佛山男女例有游“行通济”之举。八日*八日,指1936年2月8日。这一天为当年农历正月十六日。届期,自晨至暮,迷信男女携儿带女过桥者甚众,俱绕道于尾窦方面转入庙前,再折返菜市返回桥头。爬涉长途,不以为苦。盖传言不如此则是年命运必多阻滞也。附近乡人为点缀圣地计,在桥尾一带至行运社,及通济桥亭菜市方面,摆卖生菜、筷子等物者,触目皆是。且有掷鹅骰、鸡蛋骰、三军等玩意赌局,有蟠龙痴者如蚁附膻,侯六侯六之声不绝于耳。又有手持香烛往桥头南泉观音庙*应为“南济观音庙”。南泉观音庙在山紫铺,不在桥亭铺通济桥头。膜拜者,或则领取圣水、或则争扯灯带,怪状百百。而桥尾行运社葵棚*葵棚:珠江三角洲一带盛产葵,以葵叶编织作为棚之上盖,故曰葵棚。所奉之金花、送生司马等木偶,香火亦盛。其热闹情形,不亚于临海庙云。(鸣)

这段记载详细具体,信息完整:(1)“行通济”的时间,是正月十六日全天。(2)“行通济”最核心的仪式是“过桥”,参与主体是四乡之男女老幼。(3)其信仰之神,包括观音、金花娘娘和送生司马,可见“行通济”的主要内涵是求子,这从摆卖生菜(谐音生仔)、筷子(以谐音寓意快生孩子)等民俗事物也可以看出。(4)“行通济”的另一信仰是“行运”。其象征性仪式为过桥时不是直接过桥,而需特意绕道构成一个封闭的环形路线,以求一年命运顺利。(5)博彩和赌博活动,也包含行运的意思在内。

1948年《电报》第168期《佛山之游通济》再次记载了“行通济”:

南海佛山之东南*应为“西南郊”。郊,有桥一座,世称“通济桥”,附近深村、禄境、石湾、澜石,以及水藤、沙滘等乡人士,往来络绎不绝,实为南顺通津孔道,尤以农历元月十六日有“行通济”之举,谚所谓“行过通济,并无弊翳”。故是日红男绿女,村俏老幼行客,肩摩踵接,盛极一时。历久相沿,遂成老例。本月十六之日,天朗气清,惠风和畅,四乡来“行通济”之客,如蚁附膻,特别拥挤。桥上及桥东石板一带,例有赌鹅鲤之骰宝多档,迷信之徒,佥驻足纳资一博,以占验流年。据谓一博而胜,是年定获顺景云。无亦自欺欺人之论耳。并有什赌牌九数档,赌徒麕聚,并有呼卢喝雉之声,响徹云汉。离局之际,有欣然现得色者,然仍以神情沮丧者为多也,通济云乎哉。

这则报道的重点是关于赌博行运,以借此批判赌博与迷信风气。1882年《申报》记载:“粤东佛山镇为水陆之通津,商贾云集,闱姓摊馆,实属不少。”*《佛山控赌》,《申报》1880年,第2669号,第2页。一直到民国时期,佛山仍然是赌馆林立。1929年广州市风俗改革委员会发布《严禁县属私开杂赌案》,要求各县严密查禁赌博,为民除害。*《严禁县属私开杂赌案》,《南海县政季报》 1929年第1期,第196页。但是到1934年,“佛山的赌馆很多,犹如广州的河南。几乎五步一楼,十步一阁。所谓赌馆,我们广东话唤作“番摊馆”。赌法是长抬上摆一只铁牌子,四面八方都可以下注。”*游丝:《关于佛山》,《十日谈》1934年第28期,第127页。由此可见,“行通济”民俗中出现赌博是社会风气所及,有一定的社会心理基础。

区瑞芝*区瑞芝(1900年生),原名尧阶,自宗钰。笔名我是忠义乡人、风流记者、忆燕楼主等。原籍广东省新会,后落籍于佛山市。幼读私塾六年,及长随父经商。生平热爱文学,钻研历史。1933年开始投身报界,曾为省港各日报名噪一时之特约记者,专任佛山市新闻采访,讯息灵通,记述详实,故为各大报所争聘。先后任广州市《羽公》《国华》《越华》《现象》《公评》《环球》《中山》《商报》《佛山南海日报》《南粤》等报记者和撰述员。新中国成立后家居。区老先生对于佛山史料,地方掌故名人轶事,市政兴革见闻特多,积稿丰富,深为桑梓好评,亦堪留作后人之撰述地方史记者参考。先生于1992年出版的《佛山新语》,也记录了1949年前以及20世纪80年代佛山“行通济”的情景:

(正月) 十六日,习俗有“行通济”之举。神话传说有“行通济,无闭翳”(衰气)之语,因此佛山和附近南海县各乡老少迷信男女,于是日晨至暮联群结队,携子带女蜂涌而来,络绎不绝,行过佛山村尾的通济桥上,求达目的。当时“行通济”(桥)陋习,规定由村尾南济大街南济观音庙前,登上桥头,直行过至桥尾通云社前(不能转回,否则失灵),须由社侧大基沿南海县存院围尾窦直行返入普君圩或蜘蛛山前而归家,方能如愿而偿。同时,不少迷信男女则在桥头尾处炷香烛、焚衣宝、放鞭炮,祈福取吉祥。此外,迷信男女或先在南济观音庙内,参神问卜,暗扯纸灯带,求赐丁财,状态可哂。建国后为了便利运输交通,平桥和庙开辟普澜公路,(现桥遗址在公路口大基侧)。现在每年农历正月十六日,仍有不少迷信男女,纷来沓至依旧俗“行通济”活动,但无烧香、参神、放炮的陋习。佛山民间春节风俗,至此结束。*区瑞芝:《佛山新语》,1992年内部印刷本,第279页。

区瑞芝先生的记录的“行通济”,比《越华报》晚了五十余年,比《电报》所载晚了三十余年。通过比较可以发现,建国后“行通济”的仪式基本得到了保存。首先,“行通济”的时间是正月十六自早晨到傍晚,其路线也没有大变化,南济观音庙、桥头、通云社、尾窦等节点,仍然得到了保留。第二,基本文化内涵仍存。转运内涵基本没有变化;求子信仰不如此前突出,买生菜、筷子等民俗细节、桥尾葵鹏供奉金花、送生司马等民俗活动不见记载;求财的活动仍存,但曾经繁盛的赌博活动,已经消失。第四,因南济观音庙和通运社被拆毁,固有的祭祀空间不再,扯灯带等仪式消失,烧香、参神、放炮等民俗行为消失。由此可见,新中国成立以来,“行通济”民俗的信仰内涵基本稳定,但仪式的完整性由于佛山城市空间和意识形态的变化而发生了变化。

不过,《越华报》和区瑞芝老人关于“行通济”民俗的记载,还只是一种新闻报道式的简要描述,还不够完整,笔者通过多年的田野访谈和现场观察,特别是通过访问南济观音庙最后一任庙祝吴虾先生*被访谈人:吴虾(1937-)。访谈整理:陈恩维,黄晓敏。访谈时间:2012年2月26日。访谈地点:佛山市禅城区通济桥畔。吴虾长期生活于佛山古镇垂虹村,解放前一直在通济桥头的南济观音庙当过庙祝,长期参与“行通济”,也亲自见证过通济桥自1945年以来的数次重修。本文所说“行通济”传统仪式,主要来自他的讲述,同时验之以佛山地方民俗专家余婉韶、梁诗裕、吴廷璋等人的说法以及笔者本人多年的现场观察和文献调查。,整理出民国时期“行通济”的基本仪式和信仰内涵如下:

每年正月十六从早到晚,佛山镇民和附近各乡群众,无论男女老少,或呼朋引伴、或拖儿带女“行通济”,以求行运、生子、发财。这一天,通济桥桥头南济观音庙和桥尾通运社一带,张灯结彩,挤满了摆卖生菜、筷子和各色拜神香烛、衣宝、鞭炮之类的小贩,桥上及桥东石板一带,有赌鹅鲤、择大虾的小赌摊。

“行通济”的群众,照例都要在上桥之前买一包生菜。生菜包由三棵生菜组成,有许多讲究:生菜要连根(指有根有强,子孙繁荣),要包上利市(即红包,用于到观音庙拜神),再次要还要带上三根香(表示续香火的意思)。男女善信在过桥以前通常会到观音庙求签问卦、或者求取一碗圣水,用以降福、驱邪、治病。已有身孕或者企图求子的妇女,通常由婆婆带着走进南济庙,首先烧香拜观音,再恭敬地奉上利市,然后请庙祝用方巾把小媳妇的眼睛蒙住,带到观音像前供奉的油灯前。油灯四周灯座上贴满红色和白色的纸带,庙祝指引媳妇自己拔扯灯带。如果她扯到红色的灯带,预示着会生个女孩,扯到白色灯带,则预示着会生个男孩。

拜过观音后,人们就提着生菜包,从通济桥头上桥了。上桥后,人们通常会稍作停留。有的在桥上的赌摊前择鹅或者择鱼虾,以求取一个好兆头;有的用钱币或者其他杂物掷向桥下的镇桥石龟。如果掷中石龟头,则代表一年好运。

到达桥尾,人们还要到桥尾的通运社烧香拜社公,进行炷香烛、焚衣宝、放鞭炮系列拜神活动,祈求国泰民安、风调雨顺、幸福安康。求子的人们,则还要到桥尾通运社旁葵棚里供奉的两位主管生育的神仙——金花娘娘和送生司马神像木偶前烧香拜祭。

行完通济,人们习惯将生菜包带回家,或祭祀神灵、或者煮食,意味着引才归家。有的人还习惯买一点小东西回家,比如小型生活用品、小精品之类,这种行为意味着“行通济”没有空手而归,有所收获。

“行通济”还有“兜大圈,行大运”和“九出十三归”的讲究。“兜大圈,行大运”,就是《越华报》所说人们绕道于尾窦方面转入庙前,再折返菜市返回桥头。“九出十三归”,原是当铺行的利率——人们在当铺抵押值为九块钱的物品要用十三块钱赎回。2002年新修复的通济桥从桥头到桥面有九级防滑条,从桥面到桥尾则有十三级防滑条,暗合当铺行“九出十三归”的利率,也引导人们“行通济”时从桥头走到桥尾,切不可走反了方向,或者走回头路,不然就会与“九出十三归”的规矩相冲突,视为大不吉利。

“行通济”民俗,还带有浓厚的赌博和商业色彩。从桥尾到桥头沿路的两边空地上,不少商贩及地方土豪,利用“行通济”机会,大清早就设摊,有卖武的、斗力气的、卖药的各色摊贩,还有买大细、择鹅、择鸡蛋、择鱼虾蟹等博彩玩意以及杂骰子等民间游艺活动。最有意思的是择鹅或者择鱼虾。小贩在空地上支起木架,吊起来几个大鹅或者大鲤鱼。鹅或者鱼重达七八斤以上,有的有十来斤,用麻绳绑着,吊在木架上,显得十分生猛。客人从小贩手里买来十根筷子,然后用筷子投掷不远处悬挂着的鹅或者鱼,如果投中就赢得一根筷子,投不中则输了一根筷子。如果赢了十根筷子,则可以把大鲤鱼或者那个大鹅拿回家。这类活动带有民间游艺的色彩,原意是取一个好兆头。所以行客游人无不趋之若鹜。到了晚间,商贩们点起大光灯,把黑夜照得如同白昼一般,吸引夜间“行通济”的人们购物娱乐。

与其他地方的过桥习俗相比,佛山“行通济”最具地方特色的是赌博“行运”和浓郁的商业氛围。这与佛山的工商社会性质有关。与自给自足的乡村不同,佛山是明清以来著名的工商巨镇,工商社会的财富聚散无常,人们投机心理尤重,特别看重好运。“行通济”民俗中赌博风气兴盛原因就在于此。至于商业氛围浓郁,也是地方风气使然。商业交换是文化传承的内在动力,也能促进社区整合,使民俗文化在更大的范围内共享。商业活动的繁荣对于“行通济”民俗的持续发展有着不可忽视的推动作用。

二、 “行通济”的行走路线

“行通济”的传统路线,是由村尾南济观音庙前,登上桥头,直行过至桥尾,经过通运土地社前,由社侧大基沿存院围尾窦直行,返入普君墟或蜘蛛山(今市政府后门一带)回家。当地人称之为“兜大圈,行大运”。

“行通济”的路线,基本上就是环绕通济桥所在的桥亭铺一周,其主要节点则涵盖了铺区的主庙——南济观音庙,铺区之中轴线——通济桥,铺区社坛——通运土地社,桥亭铺的地标——存院围尾窦与蜘蛛山。这一巡走路线,构成了一个封闭的环形圆圈,其范围正好是以南济观音庙为主庙的桥亭铺祭祀圈。

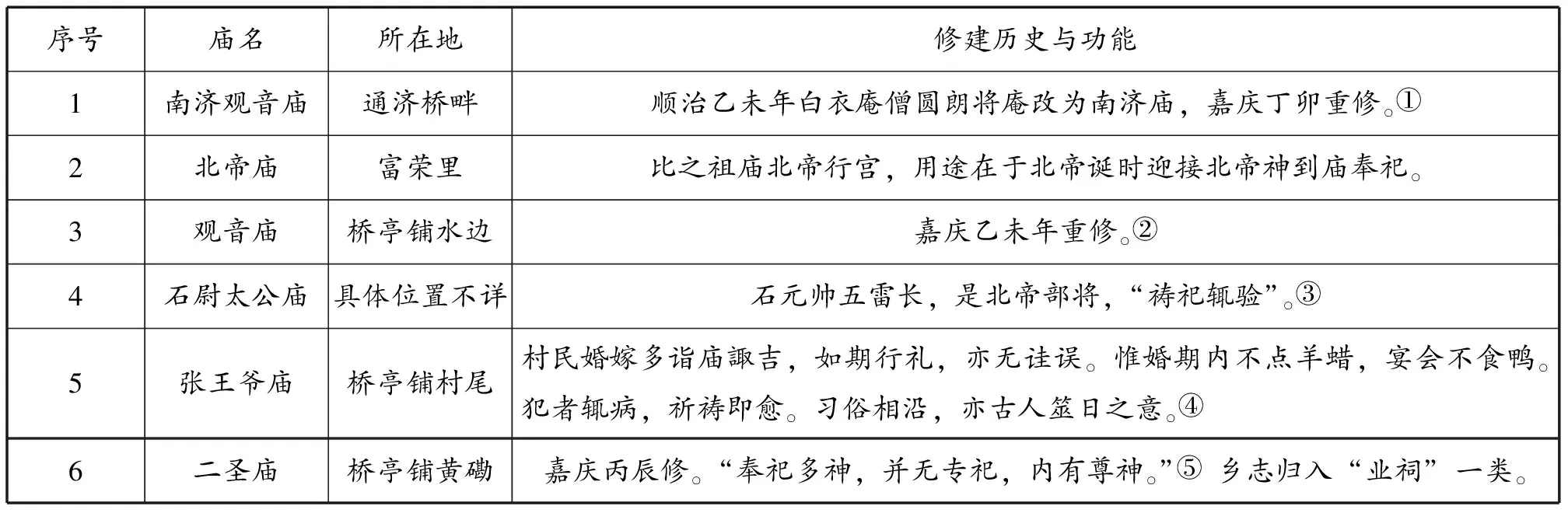

通济桥所在的桥亭铺区有六座庙,其所在地及修建时间如下:

序号庙名所在地修建历史与功能1南济观音庙通济桥畔顺治乙未年白衣庵僧圆朗将庵改为南济庙,嘉庆丁卯重修。①2北帝庙富荣里比之祖庙北帝行宫,用途在于北帝诞时迎接北帝神到庙奉祀。3观音庙桥亭铺水边嘉庆乙未年重修。②4石尉太公庙具体位置不详石元帅五雷长,是北帝部将,“祷祀辄验”。③5张王爷庙桥亭铺村尾村民婚嫁多诣庙諏吉,如期行礼,亦无诖误。惟婚期内不点羊蜡,宴会不食鸭。犯者辄病,祈祷即愈。习俗相沿,亦古人筮日之意。④6二圣庙桥亭铺黄磡嘉庆丙辰修。“奉祀多神,并无专祀,内有尊神。”⑤乡志归入“业祠”一类。①②③④⑤(民国)《佛山忠义乡志》卷三《建置志》,见《中国地方志集成:乡镇志专辑30》,江苏人民出版社1992年版,第350页。民国)《佛山忠义乡志》卷八《祠祀志》,第424页。(民国)《佛山忠义乡志》卷八《祠祀志》,第424页。(民国)《佛山忠义乡志》卷十八《杂志》,第744页。(民国)《佛山忠义乡志》卷八《祠祀志》,第424页。

①(民国)《佛山忠义乡志》卷三《建置志》,见《中国地方志集成:乡镇志专辑30》,江苏人民出版社1992年版,第350页。

②民国)《佛山忠义乡志》卷八《祠祀志》,第424页。

③(民国)《佛山忠义乡志》卷八《祠祀志》,第424页。

④(民国)《佛山忠义乡志》卷十八《杂志》,第744页。

⑤(民国)《佛山忠义乡志》卷八《祠祀志》,第424页。

上述六座庙,其地位等级并不一致。南济观音庙是桥亭铺的主庙,而其他庙则是桥亭铺之特定街道、里巷的主庙,在整个桥亭铺区居于从属地位。南济观音庙以整个桥亭铺为祭祀圈,为整个铺区的居民提供全面的庇护,是整个铺区的象征,是地方居民最敬奉的神祇,其信众包括整个铺区的居民,无论住家、店铺均前往祭拜。而其他几所庙宇,为一街或一村落之社区公庙,为所在社区的信众提供庇护,其信众主要是铺区特定里巷、街道的居民。如水便的观音庙为桥亭铺水便村的主庙,但是在整个桥亭铺区则居于次要地位。桥亭铺以南济观音庙为核心,形成了一个祭祀圈,这个祭祀圈是多层次复合、大小祭祀圈相套的主庙、公庙、街庙祭祀系统。这套祭祀体系与佛山的社区结构是相吻合的,它与铺区相联系,与街坊相表里,深入到佛山社会的每一角落,成为在精神上整合和控制佛山社会的重要工具。*罗一星:明清佛山经济发展与社会变迁》,广州:广东人民出版社1994年,第431页。“行通济”绕道也要经过南济观音庙再上桥,是整个桥亭铺居民对南济观音庙主庙地位的一次仪式性确认。

走过通济桥后,人们还要祭拜通运土地社。汉人自古即有社祀传统。社即是土地公,每个地方都会有一个土地公,社祀即是祭祀土地公。在神格系统上,土地公与城隍爷属同一类,系保护地方之神。祭于家庭厅堂者,称福德正神,为家庭之守护神;祭于市街及郊外之寺厨及小祠者,称为土地公,伯公,系街坊之守护神。土地公保一方平安,故农民拜土地公时,祈求土地平安,五谷丰收;土地公又被认为能赐人财物,故一般工商人士均拜之。《粤小记》卷四载“粤祀社最盛,虽数家之村莫不祀事。”*(清)吴绮等撰《清代广东笔记五种》,林子雄点校,广州: 广东人民出版社2006年,第434页。佛山自古地狭人稠,土地资源异常紧张,人们对土地格外珍惜,所以立社、祀社之风尤盛。佛山合镇原有 “九社”,分别是古洛社、宝山社、富里社、弼头社、六村社、细巷社、东头社、万寿社、报恩社是,这些是佛山最古老的里社。随着古镇人口的增多以及城市空间的不断拓展,社坛数量同步不断增多。乾隆年间,佛山有社坛13个,道光年间发展到了68个,清末增至79个。通济桥所在之桥亭铺,乾隆年间尚没有社坛设立,至道光则有宝贤、通云、保安三社*(道光)《佛山忠义乡志》卷一《乡域志》,见《中国地方志集成:乡镇志专辑30》,南京:江苏人民出版社1992年,第20页。,至民国时则有宝贤社、通运社、保安社、保丰社四社。*(民国)《佛山忠义乡志》卷八《祠祀志》,第428页。通云社,取意于平步青云,寄托着读书人通过科举理想,通济桥曾是佛山古镇及四乡读书人赴京赶考的必经之路,人们渴望通过桥之后即可通向青云之路。通云社改名为通运社,可能与清末废除科举、读书人失去出仕之路有关,也与桥亭铺商业日益发展,人们更重视交通运输的通畅、贸易上互通有无,运气亨通有关。“行通济”时到“通运社”转运,折射了社会观念的变迁对民俗的影响。

佛山社祭的礼仪,随时代的变化而有所变化。民国《佛山忠义乡志》引《明会典》记载:“里社之制,凡各乡村人民,每里一百户内立坛一所,祀五土五谷之神。每岁春秋二社,里长莅厥事,土神位于坛东,谷神位于坛西,祭毕会饮。先令一人读誓辞,文曰:‘凡我同里之人,各遵守礼法,毋恃强凌弱,违者先共制之,然后经官;婚姻丧葬有乏,随力相助,如不从众,及犯奸盗诈伪一切非为之人,不许入会。’誓毕,长幼以次就坐,尽欢而退。”*(民国)《佛山忠义乡志》卷八《祠祀志》,第428页。道光以来,佛山铺区日增,社坛虽增而所祭之神“亦非旧牌位,统名社稷之神,渐失古意。而奉祀之诚,妇孺无间。”*(民国)《佛山忠义乡志》卷八《祠祀志》,第428页。佛山人正月十六“行通济”时到通运社祭祀土地神,虽然没有完全遵守古制,但其求风调雨顺、国泰民安以及诸事顺利的转运诉求没有改变。如今,虽然土地社已不存在,烧纸拜神也被禁止,但是在正月十六白天本地人“行通济”时,仍然可以看到此种风俗的遗留。古时社坛是祭祀的场所,通常也是公众聚会的地方,“里中绪绅父老每四时伏腊事毕则申社约,为诗会。”*(宣统)《南海鹤园冼氏家谱》卷四之三《宗庙谱·建筑名迹》冼桂奇《大雅亭记》,佛山市人民政府地方志办公室编《佛山地区旧族(家)谱汇辑》第十一册,2015年印行,第277页。不过,由于通运社前地方狭小,桥亭铺居民聚会议事通常在通济桥上的桥亭里进行。李待问《修通济桥纪略》记载:“东岸构亭而覆之,缭以周垣,凡两楹,长三十尺,广十五尺。一以息民役,一以建贞珉,而乡约聚会咸丽焉。”*(民国)《佛山忠义乡志》卷一《舆地志》,第329页。由于通运社和通济桥桥亭近在咫尺,而桥亭地方更加开阔,更适合于群众休息,也便于陈列一些石刻碑铭,所以桥亭铺之公众聚会的场所,从社坛转移到了桥亭。“行通济”过桥时,由桥亭开始,到通运社结束,其实是居民以仪式来确认铺区这一公共空间。

“行通济”还要经过桥亭铺的两个地标:存院围尾窦和蜘蛛山。“佛山内外基围,以存院围为命脉。”*(民国)《佛山忠义乡志》卷二《水利志》,第341页。佛山古镇没有城墙,存院围如同一道屏障,保障镇内居民免受洪水侵袭。存院围对于佛山古镇人来说,不仅决定了城市空间格局,而且事关合镇居民的生死存亡和地方社区的整合。康熙五十六年(1717)的《存院围基图碑记》记载,佛山境内的基围,原来是各堡自行修筑,但是大富围的谭某牵扯佛山堡,希望佛山镇民帮忙挖修原本不属于佛山的大富围。佛山简遇能、李锡兖、霍璋、梁必登、陈文捷等据理力争,协同文武两社绅士,集诸八图居民向上级控告谭某,后经南海县令勘验,“酌其地形水势,各筑分修”,并且绘图刻碑,目的是成一千秋定案,使人人知道,代代传承。基图碑记的存在,其实是为了保存历史记忆,强化佛山社区的内部整合。传统“行通济”民俗将存院围作为关键节点,实际上是对关系佛山安全的历史性事件的一种记忆。民国7年(1918),由简村人倡筑保护简村、弼唐、山紫及佛山西南和永安围的联围水闸。尾窦附近原有《存院尾窦基址条约》,1950年4月立有《尾窦石柱碑》,碑的正面书:“存院围尾窦至窦门闸板如有废烂,统由存院围内共同负责,立碑为记。”两侧分别写有“由永安基脚至尾窦基基段,由简村管理”,“由尾窦至保安街基尾之基段统由南泉围当地人管理”*佛山市石湾区农机水电局编志组编:《佛山水利志》,广东南海系列印刷公司,1990年版,第30页。。尾窦作为水闸,其功能在于调节存院围内佛山涌和存院围外汾江之间的水位。雨季或者涨潮时期,当围外潮水来袭时,关闭尾窦可以阻挡洪水;当围内内涝时,则可以打开尾窦以排洪泄洪。平时则可以通过尾窦来蓄水,以满足生产生活用水的需要。因此,尾窦对于永安围、南泉围及其周边居民都具有十分重要的价值。《尾窦石柱碑》以刻石立碑的方式,明确了周围各村对于存院围的管理责任。从权责的相互关系而言,这也是对于权力和社会秩序的一种划分,对于桥亭铺居民的安全和福祉和地方稳定具有重要意义。

蜘蛛山位于桥亭铺之西北,是桥亭铺之北部屏障。佛山历来无山,只有少数岗地,如塔坡岗、莺岗,明清间也渐渐沦为平地。蜘蛛山(今佛山市政府一带)原来也是小块岗地,形如蜘蛛,故名。它位于佛山中部偏南的山紫村外地方,岗势不高而辽阔(含“较杯”、“飞鼠”、“将军”、“雷公”、“亚婆”、“石榴沥”、“大塘”、“蒲鱼”、“金鼠”、“香花”、“石马”、“白马”、“宝鸭”、“梁家”、“罗家”、“高家”、“光墩”等十八个土墩),由杉街环绕至铸犁咀地方止。“南泉观音庙”(俗称绿瓦观音庙)则在诸墩和古木的环抱之中,故后人有“十八罗汉朝观音”之称。因此,蜘蛛山和南济观音庙一样,在佛山人心中具有神圣意义。蜘蛛山对佛山还有一定的防御意义。民国三年(1914)四月初一,土匪自乐从袭佛山,官军御之于蜘蛛山。民国《佛山忠义乡志》记载:1911年“时武昌兵变,民军起乐从,土匪假其名号入佛山,会省派军队四十名到防,管带官为马致中。驻扎蜘蛛山赞翼诚善堂,时已申刻,安营未竟而大队至,官军开枪拒敌,毙其执旗队长一人,伤数人。匪队亦还枪轰击,适中子弹箱,登时焚炸。马致中殉焉。官军阵亡七人,善堂被炸坍,匪股亦退。是役也,微官军抵御,全镇不堪设想耳。”*(民国)《佛山忠义乡志》卷十一《乡事志》,第485页。显然,蜘蛛山对桥亭铺、乃至整个佛山都曾起到一定的防御意义。“行通济”路线中纳入蜘蛛山,实则是居民对于铺区安全的一种心理需要,也是对佛山历史上重要事件的一种记忆。建国后,因开辟马路,蜘蛛山被推平,原来的庙、墩均已无存,其遗址在现新普澜路、金鱼街、榕亭里一带地方。现在,原蜘蛛山一带的原住民仍是“行通济”民俗最忠诚的传承者,历史记忆的影响显而易见。

由此可见,佛山人“行通济”特意绕行一些关键节点,是以仪式的形式,反映人们对于古镇的安全、命运、福祉、秩序的一种深度关注,而不是偶然的无意识行为。

三、“行通济”的信仰系统

首先,“行通济”分别选取了南济观音庙和通运社两个神庙作为节点,正是以地方的保护神——南济观音和土地公来构建一个祭祀圈的共神系统。“行通济”的路线并没有覆盖铺区所有神庙,只是沿中轴线选择了铺区之主庙——南济观音庙和铺区土地神——通运社,构成了一个共神信仰系统。“行通济”民俗通过南济观音庙的观音统领整个桥亭铺区的诸神,进而通过巡游仪式达成了一种地域共同体的认同。桥亭铺的居民本是五方杂凑、风俗多歧的。他们最初是同姓聚落,如乾隆年间桥亭铺有“冼巷”便说明了这一点。随着桥亭铺区众多专业街巷的增多,来自四乡和外邑的铺户以行业聚集而居,打破了原有的聚族而居的结构。道光以来,陈、梁、仇姓开始在桥亭铺聚居,有陈姓祠堂7座,梁氏祠堂3座,仇姓祠堂2座,罗姓祠堂1座。上述居民的信仰系统是复杂而多歧的,共神系统形成的祭祀圈有利于他们形成信仰认同。“行通济”由是具有信仰认同、边界确认和社区认同、文化记忆等诸多功能。

其次,“行通济”所游历的祭祀圈,在世俗层面使不同文化与利益背景的群体,为了一个共同的目标聚集在一起,无疑可以调剂各家族、族群和行业之间的关系,从而加强社区凝聚力和认同感。“行通济”所形成的祭祀圈,与当地人的婚姻圈和市场交易圈大体一致。“行通济”民俗,不单是象征性、同时也政治性地组织化了这个生活空间。“行通济”沿着南济观音庙——通济桥构成中轴线前进,南济观音庙、通运社、存院围尾窦、蜘蛛山分别代表祭祀圈的四个方向,标示这个村落领地的边界和最主要的空间,并借助堤围、山岗这些地理屏障发挥保护作用以对抗潜在的侵略者。而“行通济”的人群最终归向普君墟市场,则说明商业也是铺区整合的重要力量。

总而言之,人们之所以设计特定的“行通济”路线和节点,目的是让“行通济”的人们认可桥亭铺祭祀圈的空间和组织秩序,从而将神灵的超越性的权威、历史的地方性意义与一种美好的生活愿望和心理需要巧妙地结合在一起,并通过“过桥”仪式年复一年的来强化记忆,加强认同。

四、“行通济”的时间选择

无论是文献的记载,还是实际的行为,佛山传统“行通济”的时间节点都是正月十六日全天。那么,佛山本地人为什么要坚持正月十六“行通济”呢?

首先,正月十六日“行通济”,还与佛山镇和周边四乡群众的日常生活相关。这里四乡民众一般都是过了正月十五才出外工作,种田的正月十六开始耕作,出外找生活的也是从过了正月十五以后才出去的。正月十六呢,大家就聚会在这里庆祝一下,庆祝完以后,就可以出去了。因此,正月十六日行通济,被看作是佛山春节习俗的一部分,标志着春节的结束,新一年生活的真正开始。诚如区瑞芝所言“佛山民间春节风俗,至此结束。”*区瑞芝:《佛山新语》,1992年内部印刷本,第292页。

正月十六日“行通济”,与佛山镇还民的土地神信仰和工商生活习俗有关。逢六的日子,也是通济桥附近的普君墟趁墟(即赶集)的日子。据道光年间修纂的《南海县志》卷十三记载:“普君庙墟,原名塔坡墟,在耆老铺,逢一、六日趁。”*(道光)《南海县志》卷十三《建置略五·墟市》,见广东省地方史志办公室辑《广东历代方志集成·广州府部[13]》,广州:岭南美术出版社2007年版,第287页。据《乡志》记载,普君墟是明天启七年(1627)因平冈改建市场,主要为菜市场,人们遂将塔坡墟改称普君墟,墟期为逢一、六进行。正月十六日是一个趁墟的日子,佛山镇民“行通济”一定要绕道“普君”市场,既是为了祈求一年的好运,也是为了采购新年工作的必需品。此外,据民国《佛山忠义乡志》卷十四《冼沂传》注记载:“粤俗初二、十六为牙期,商店民户均于是日设馔祀神,谓之食牙。”*(民国)《佛山忠义乡志》卷十四《人物志三·儒林·冼沂传》,第560页。佛山工、商行业者,每月初二、十六两天,例有造祃祭慰劳员工习俗*区瑞芝:《佛山新语》,1992年内部印刷本,第292页。,这两天佛山商人必定祭祀土地公,称作“做迓”、“迓福”(迎接福运之意)。*[美]龚天民:《中国民间宗教信仰与基佛问题》,校园书房出版社1992年,第17页。邬庆时《南村草堂笔记》卷七详细描述了广佛一带正月十六日造祃习俗:

城乡商店每逢初二、十六日,必具白肉、黄鸡以祭神。祭毕,众伴享之,谓之造祃。其生意少者,亦必具肉,大率比平常菜钱加倍,如每人每餐以十文为常者,是餐则发二十文。至泥水、造木、打石三行则每月四祃,初九、廿三亦为杩期。盖工商勤俭,鱼菜多不甚丰,藉此以谋甘旨,所谓凭神觅食是也。*邬庆时:《南村草堂笔记》卷七,广文书局1976年版。

造祃这种祭祀活动具有双重意义,通过祭祀,祈求生意兴隆、财源广进,同时祭祀对一般商人的节俭主义有抑止之意。利用祭祀仪式,商人及其店员可以享受到一顿美肴,可以凭此改善一下生活。这样,祭祀就超出了本身的意义,成为一种消费节日。因此,正月十六日对佛山工商住户而言,既是一年的第一个造祃日,又是许多店铺的新年开张日,恰好又与“行通济”民俗节庆日重合。换言之,佛山人之所以强调正月十六日“行通济”,并且要到通运社上香,是因应了佛山人的土地公信仰和工商习俗。此外,按民间择吉日大法,十六日干支纪日为“乙丑”日,为黄道吉日,“乙丑日,诸神在地,若有人建醮还愿,求男乞女、祈福者受福十倍。计都星在天上作福,若人作福大吉之兆。”*江红旭主编:《择吉通书万年历》,中医古籍出版社2009年版,第36页。因此,佛山人选择正月十六日为“行通济”的时间节点,混合了佛山工商业者的日常生活习俗、土地神信仰以及祈福心理,带有浓厚的地方色彩。人类的时间有两种基本而不同性质的类别。一类是建立在实际日常生活及自然界的韵律与节奏上,它提供了所有人类社会的共有时间之基础。另一类是建立在个别社会文化的独特仪式活动上,它往往塑造了独特的社会文化时间。这两类时间不止分别与社会组织及社会结构有关,背后更涉及不同的认知体系。前者是建立在实际的活动与非仪式性沟通上,其发展出的分类概念,往往属于认知上的普同概念(cognitive universals)。反之,后者则建立在个别独特的仪式与仪式性活动的沟通上,它的分类概念往往是在凸显异文化的奇特性。*黄应贵:《时间、历史与记忆》,(台北)中央研究院民族学研究所,1999年版,第24页。佛山正月十六日“行通济”,是在实际日常生活的基础上形成的独特的社会文化时间。

综上所述,“行通济”民俗,是佛山人在一个特定的时空环境里,将个人对于丁财、安全、福祉、秩序的要求,与地方的空间布局、信仰系统、甚至还有一些地方历史人物和事件,巧妙地交织在一起,以丰富的仪式、生动的细节、关键的节点和必要的禁忌来建构佛山人对于地方的文化记忆。通过对“行通济”民俗仪式的解读,我们认为,民俗本质上是一种文化记忆,其意义在于强化地方认同。