基于非物质文化遗产活化的传统村落保护与更新研究*

——以安徽绩溪县湖村为例

顾大治 王 彬 黄雨萌 许晓迪 GU Dazhi,WANG Bin,HUANG Yumeng, XU Xiaodi

0 引 言

随着我国城镇化进程的快速推进,越来越多的乡村人口向城镇转移,传统村落急剧萎缩并出现严重空心化、老龄化现象。随之而来的大量村落建设缺乏有效的规划与管理,村落的传统风貌与格局正遭受严重的破坏,村落的传统文化也随之消失。为挽救我国已经十分脆弱的遗产资源,使历史文化脉络得以传承和延续,要更加重视乡村遗产的保护,形成多学科相互交融、协同发力的良好局面[1]。

徽州传统村落是徽文化传承最重要的物质载体之一。湖村地处徽州核心地带,村内保留了大量精美的徽派建筑,其丰富的非物质文化遗产独具特色。通过挖掘、保护与利用非物质文化遗产,将非物质文化遗产保护与物质空间保护相结合已成为湖村传统保护与更新和村落特色塑造的必由之路。本文将分析物质文化遗产保护与非物质文化遗产保护之间的关系,探讨基于非物质文化遗产活化的传统村落保护实践相关问题,以期为传统村落保护与利用提供借鉴。

1 非物质文化遗产活化与传统村落保护与更新

传统村落不是一个静态的物质空间,而是一个活态的生活空间,其文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产两部分。传统村落的保护与更新不仅意味着村落建筑的修缮,也包括关注传统村落这一特定空间中真实存在的非物质文化遗产,通过非物质文化遗产活化的视角考虑传统村落的保护与更新,把传统村落中的物质文化遗产和非物质文化遗产保护统筹考虑,相互促进。

1.1 非物质文化遗产活化

根据联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》的定义,非物质文化遗产是指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。在我国,根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》的定义,非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。

当前,大量的非物质文化遗产只是以收录保护名录、建立博物馆、展示馆等形式静态地保存下来,同时非遗保护与传承也受到了以经济利益为目标的观念的强烈冲击。但非物质文化遗产必须要通过不断的实践才能体现出其最大的价值,保护非物质文化遗产的核心就是要保护住它活态存在的特征。这一理念促进了非物质文化遗产活化理论的形成,为非物质文化遗产的传承和保护提供了新的视角,非物质文化遗产的保护实践是与物质空间载体紧密相连的。

1.2 非物质文化遗产活化与传统村落保护与更新的关系

传统村落是指人类聚居的有着悠久历史和独特人文景观的空间环境,是地域文化的一种物化表现。农村的空心化和老龄化日益严重,传统的生产、生活方式逐渐被抛弃,村落传统文化不断流失。而传统村落的价值并不完全在于它有多古老,而是它向我们展现了一个地区传统的生活样式。村落经济社会的发展与留住乡愁保护好传统的地域文化同样重要,传统村落保护更新的核心应是尽力在传统村落空间内保护村落传统的生活方式和民俗习惯,将传统村落作为不成长发展的生体整体活态而保存下来[2]。此外,将物质文化遗产与非物质文化遗产融合保护,适应村落动态发展的要求,实现村落外延价值与内涵文化的统一。

非物质文化遗产的活化与传统村落的保护与更新是相互促进的。传统村落本身具有的“活态性”要求其保护不能只停留在物质文化遗产的层面,重视非物质文化遗产保护是传统村落保护的必然诉求[3]。而现有的对传统村落物质文化遗产的全面保护正好为非物质文化遗产保护提供了很好的物质基础。非物质文化遗产是塑造村落特色、村落精神的核心,非物质文化遗产的活化必定是在特定的村落空间里,即活态的村落场所,而不是静态的博物馆。因此,我们不能只停留在保护村落物质空间的层面,更要延续传统村落赖以生存的精神层面的元素。只有不断延续这些文化基因,才能使所保护的传统村落具有源源不断的生命力[4]。

综上,重视传统村落的非物质文化遗产保护既是传统村落整体保护本身的必然趋势,也为传统村落物质空间保护提供了有利的新思路,有效地结合非物质文化遗产活化来进行传统村落保护实践将为传统村落整体保护开辟广阔的前景。结合非物质文化遗产活化来讨论传统村落物质空间的保护是科学合理的,具有实践意义。

2 湖村传统村落非物质文化遗产保护利用现状及存在的问题

2.1 湖村村落空间及非物质文化遗产特色分析

2.1.1 湖村基本情况

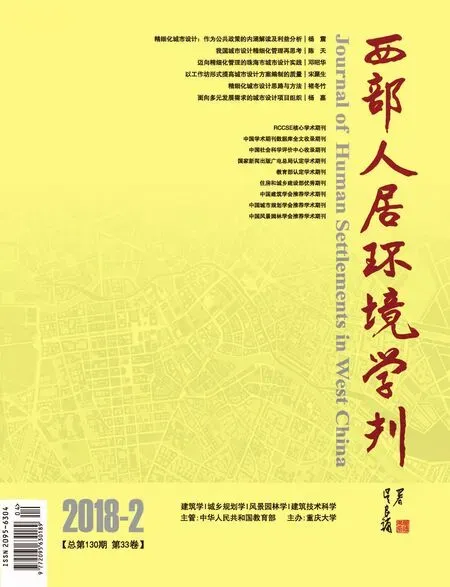

绩溪位于安徽黄山东麓,徽州腹地。湖村位于绩溪县城东部,距绩溪县城约15 km,村址位于四面青山环绕的河谷小盆地中(图1)。村域面积17 km2,村庄户籍人口达1 964人。

图1 湖村区位图Fig.1 the location of Hu Village

图2 湖村村落格局图Fig.2 the pattern of Hu Village

图3 湖村街巷空间Fig.3 street spaces of Hu Village

图4 湖村整体风貌Fig.4 the overall style of Hu Village

湖村已有八百多年的建村历史,明朝万历年间由胡氏先祖在此定居,从而繁衍不息。后来又迁入了章氏家族,胡氏家族与章氏家族在湖村和睦相处六七百年,打破了古代徽州以单姓家族繁衍聚居的主要特征,开启了一村多姓的先例,促进了村庄内部的交流,使得文化得以繁荣。

湖村有扬溪至北村公路环绕村后,绩溪至荆州的沥青公路从村口而过。还有一条东西走向的古石板道路名曰“东见岭”,与徽杭古道接轨。历史上,这条道路是绩溪、歙县、宁国、旌德等地通往浙江的必经之地,为当时经济发展做出很大贡献。在水路方面,古时沿橼溪河顺水而下汇聚登源河可达新安江。交通条件较好,与周边联系紧密。

湖村产业以农业及旅游业为主,部分村民仍然耕田。一些村民将主要精力转移到农副产品上,主要种植高山蔬菜、生态白茶、高山香榧等经济作物,或者养殖家禽等。农业种植人口的比例正在逐年减少,且主要为中老年人。

2.1.2 湖村物质空间特色分析

湖村的自然地理环境很符合风水的理想模式,山环水绕。橼溪河绕村而过,河流呈“S”形,将西北部的村庄民居和东南部的自然田园分隔开来,形成相拥相抱的“太极”地貌奇观。同时村口和村尾还有“狮象把门、日月当关、龟蛇拦水”三道徽州绝佳水口(图2)。

村落街巷遵从“随形就势”原则,布局灵活,富有变化。村中巷弄宽窄变化较大,配合几个分布其间的小广场空间和曲折的线型,丰富了湖村的街巷空间变化,街巷两侧集中连片的古建筑与水街和屋前留出的坦地构成了湖村极具特色和活力的空间。街巷空间的尺度大体处于 1∶1.5~1∶9 之间,而以1∶5 以上居多,由于空间尺度变化较大,且穿插其间的庭院菜地及低矮古朴的围墙结合在一起,高墙峙立、曲径通幽、错落有致、引人入胜(图3)。

湖村古建筑分布集中、类型多样、数量众多。村中传统历史建筑有200余栋,现大部分仍为村民居住用房,保存较好,尤以府第、祠堂、私塾、宅院规模宏大。湖村古民居比较注重门面装饰,“中华门楼巷”一条街,有传统民居12栋,占地面积3 000 m2以上。这条街中,有三百年以上历史的砖雕门楼多达7座,显示出高超的技艺。这在徽州传统村落中是极为少见的,有“砖雕艺术走廊”的誉称。

村庄的外围环境,包括河流、水口、朝山等都保存着原生态风貌。此外,湖村还控制出良好的空间视廊。站在村后的公路或山上俯视村庄,屋顶效果层次分明、错落有致,展示出古人追求生活、乐于生活的人生理念(图4)。

2.1.3 非物质文化遗产特色

湖村非物质文化遗产众多,各具特色。根据其主要特征可大致分为手工技艺、表演表现和饮食文化三大类。

手工技艺类以砖雕木雕为主。湖村的门楼砖雕采用镂空浮雕技法,形式多样、造型精美、雕工考究。砖雕以各类历史故事、传说典故为主要题材,最多能达九个层次,层层递进,精美绝伦。湖村的砖雕数量众多,艺术价值极高,保存情况完好,堪称徽州一绝。徽雕已于2008年被列入全国非物质文化遗产保护名录。

表演表现类可分为民俗活动和戏曲艺术两种。民俗活动以秋千抬阁为主。湖村自嘉庆(1796)年始举办观音盛会,秋千抬阁表演开始盛行,成为盛会的压轴戏。湖村至今仍然流行“秋千”和“抬阁”的民间活动,其已于2007年被列入省级非物质文化遗产名录,传承人是湖村章光前先生。戏曲艺术以徽剧为主,其主要流行于古徽州府和安庆市一带。在湖村,徽剧与游灯等共同形成的舞回活动是当地极具特色的民间艺术,并于2008年被获批省级非物质文化遗产项目。它也随着社会的进步不断推陈出新而得以传承,成为同观众宣传与交流的礼节性仪式。湖村徽剧童子班留存了大量的徽剧剧本、表演程式、技艺与行头道具,已成为“徽剧”的活化石之一。

饮食文化类以徽菜“岭南十碗八”为代表。绩溪的民间宴席中,岭南有“九碗六”“十碗八”等。湖村以“十碗八”为主。每年绩溪县都会举办徽菜美食文化旅游节,吸引来自全国甚至世界各地的游客前来品尝和体验。湖村作为徽菜发源地及优质徽菜食材种植基地之一,曾诞生了徽菜创始人章祥华,其就地取材的农家徽灶也受到游客的欢迎。徽菜于2008年被列入安徽省非物质文化遗产保护名录。

2.2 湖村传统村落非物质文化遗产保护利用现状及存在问题

湖村有着丰富独特的非物质文化遗产,被视为当地重要的文化资源。当地政府、企业和社区也积极投入到非物质文化遗产的保护与利用中来,在各方的努力下,非物质文化遗产的保护取得了一定成效,但是依然存在不少的问题,也未能将非物质文化遗产活化与物质空间的保护很好的结合起来。

2.2.1 政府层面

近年来,市、县、镇三级政府更加重视传统村落与非物质文化遗产的保护与利用工作,在县城乡规划局及伏岭镇人民政府牵头下,组织编制了相关保护规划,同时在古城保护、文化遗产保护等方面制定一批规章制度,初步形成了一套完备的制度体系。在具体实施层面,通过修缮一批文保单位、建立一批非遗名录、成立一批传习基地、评出一批传承艺人、开展一批特色活动、打造一批非遗精品等方式深入挖掘了湖村传统村落的价值内涵,使湖村传统村落整体得到较好的保护与发展。2014年11月,第三批中国传统村落名录正式将绩溪湖村收录其中。

但是政府未能充分认识自己在非物质文化遗产保护和传承中的定位,既充当了保护主体,又作为传承主体。由于资金和精力有限,相关管理人才缺乏,对于非物质文化遗产的保护更是缺少经验。同时许多制度不够完善,例如非物质文化遗产传承人制度目前类似于一种荣誉称号,未能真正建立传承的有效机制。

2.2.2 企业层面

部分传统村落保护是由投资企业进行出资,按照其发展的需求进行相应的规划建设、市场推介、和经营管理等。湖村现已由旅游公司通过将村民房屋经营权与所有权分离,租赁古村旅游资源,成立了太极湖村景区,已成功申报4A旅游景区。这种由企业主导的传统村落开发利用模式有着一套相对成熟的经营管理体系,在解决资金问题和提高管理水平方面都具有较大优势,同时大量的利益也会促使开发商提高工作效率,在短期内就会取得一定得成效。

但是部分政府和社区的监管不到位,一些企业在利益的驱使下进行“短平快”的粗放式开发,极易对传统村落造成建设性破坏,在这一经营模式中如果不能妥善处理企业、村集体和村民之间旅游收益分配问题,就可能造成村民“守着金饭碗讨饭吃”的局面[5],打消了村民参与的积极性。部分以旅游带入的活化更新也使传统村落丧失了原来的风味和内涵。同时,企业对于传统村落的经营权有一定的期限,追求较短承包期的利益最大化使得对要求长期保护的非物质文化遗产不够重视,这对于传统村落的持续性发展是极为不利的。

2.2.3 村落层面

由传统村落居民及其村委会作为直接主体,与相关非物质文化遗产保护人员合作成立三雕协会、徽菜协会等各类民间团体组织,此外,与政府合作成立各类特色研习社、传习所。通过各类民间团体和研习社、传习所来保护和挖掘湖村非物质文化遗产,对其进行展示与利用,每逢节日进行民俗活动展示以发扬传统文化来吸引游客。这些民间团体和研习社、传习所通过开设兴趣班、邀请专家授课、编写特色教材、实地体验等各种形式,将非物质文化遗产相关内容带入中小学课堂,深入实施精彩非遗走进美好乡村系列活动,使得越来越多的人关注传统村落与非物质文化遗产,为传统村落的保护和非物质文化遗产的传承培养了一批后备人才。

村落层面缺乏传承的动力,因为依靠仅有的社会效益不足以推动大量社区村民自发投入到非物质文化遗产的传承中来。这使得非物质文化遗产大部分还是以静态保护的方式保存在非物质文化遗产目录及各种展示馆、博物馆中,并没有真正的融入到村落村民的生产生活中去。

3 结合非物质文化遗产活化的湖村物质空间发展策略

物质空间是非物质文化遗产的载体,非物质文化遗产的活化不仅通过保护其本身来实现的,而是要根据不同类型非物质文化遗产特性,与物质空间的保护相结合,使得物质空间能够凝聚或浓缩地方的历史、文化、生产或生活方式,值得保留和传承,并可以与更广泛的人和地区共享[6]。最终让非物质文化遗产的活化与物质空间的保护相互促进。

3.1 手工技艺类非物质文化遗产活化与物质空间利用

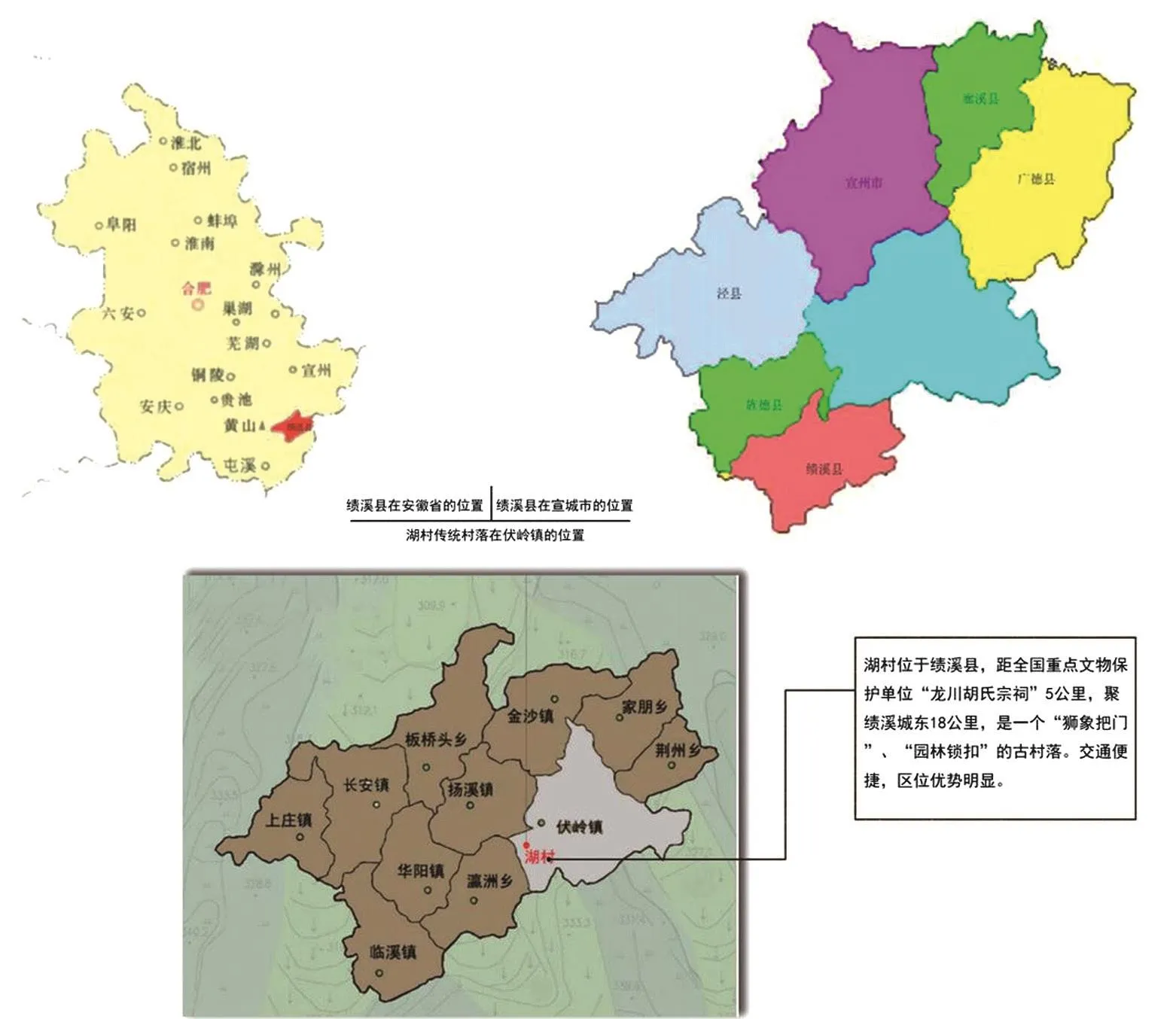

手工技艺类非物质文化遗产以砖雕和木雕为主,专业程度较高,展示制作所需场地不大,适宜集中布置,产品具有一定的艺术价值。针对这些特点,规划结合湖村砖雕门楼巷和明代水街吟泉街这些极具特色的空间进行展示,利用巷弄中的空地和周边建筑规划砖雕技艺的展示空间(图5),参观者可以在此体验简单的砖雕和木雕制作,砖雕和木雕的产品可以作为特色的旅游纪念品。除此之外还可与艺术类院校和古建筑设计建造公司合作成立实习、研究、培训基地,为木雕、砖雕等手工技艺类非物质文化遗产培养一批传承人。

图5 湖村吟泉街规划设计Fig.5 planning and design of Yinquan Street in Hu Village

3.2 表演表现类非物质文化遗产活化与物质空间利用

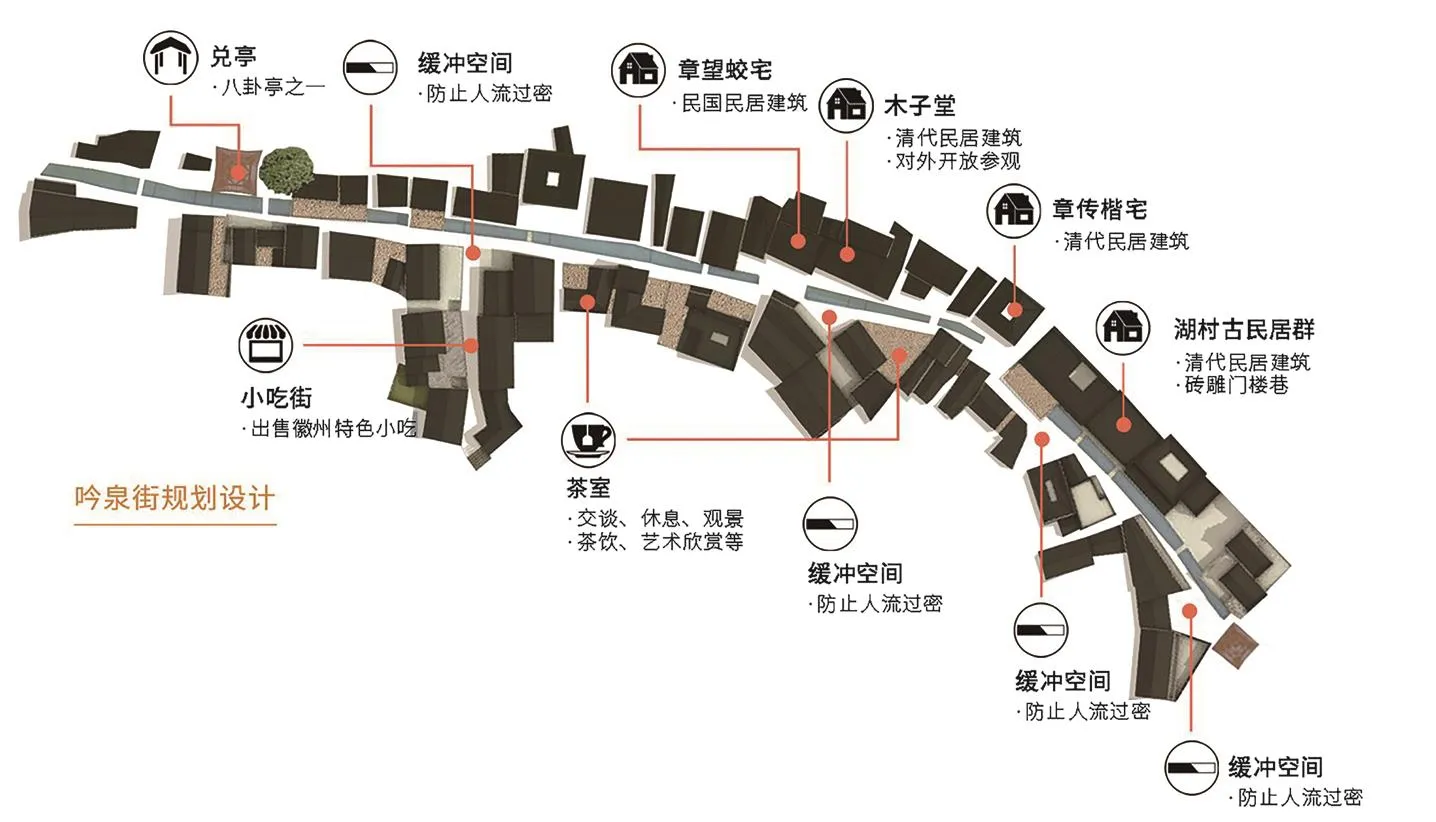

表演表现类非物质文化遗产以民俗活动秋千抬阁和戏曲艺术徽剧为主,观赏程度较高,根据其表演特点需要的场地条件不同。徽剧需要带有表演场地的面状广场空间,利用村落公共服务中心的较大空地规划建设村民活动中心、戏台和广场,以提供表演场地及观赏空间(图6),在特定时间组织和展示居民传统的文化活动,以保留和再现场所空间精神[7]。秋千抬阁则需要带状的街巷空间进行表演展示,因此为其规划了一条覆盖全村的游行路线,从公共服务中心开始,依次经过帝王墓、大自然学校、药王寺、吟泉街、章氏宗祠、章依萍、滨水舞台,最后回到公共服务中心。以便参观者可以在参观村落的途中观赏游行表演,并在途中选取一条较宽的道路规划为秋千抬阁巷,将两侧村民自行加建的建筑物改造成展示橱窗,展示秋千抬搁的道具和戏服等。还可与当地传统节庆元宵节、安苗节等结合,通过极具特色的节庆活动增加表演表现类非物质文化遗产的特色。

3.3 饮食文化类非物质文化遗产活化与物质空间利用

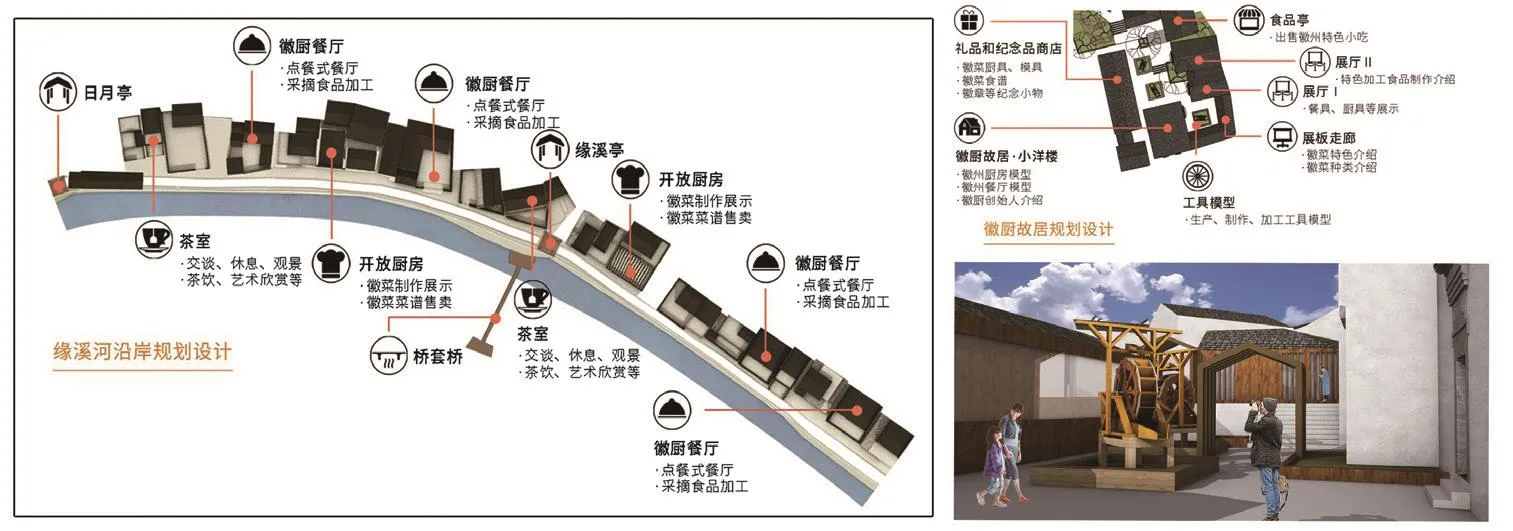

饮食文化类非物质文化遗产以徽菜文化为主,参与性强、受众面广,需要的场地条件灵活。人们可以参与到徽菜原材料的种植、制作和品尝的全过程。据此可将沿橼溪河沿岸的部分风貌不协调的建筑改造为徽菜馆、开放式厨房等(图7),将对岸的田地规划为徽菜食材的种植基地和采摘园,方便游客在此尝试徽菜制作与品尝。此外,还可利用村中徽菜馆业创始人章祥华的故居规划为徽菜博物馆,作为集中展示徽菜文化的区域,来介绍创始人的生平,展示徽州传统民居中的厨房、餐厅、餐具、厨具等。同时,此处居民可以向参观者售卖小吃、厨具、徽菜食谱等。

4 非物质文化遗产活化的传统村落发展策略研究

传统村落的发展是一个系统工程,以非物质文化遗产为特色的传统村落更要把握好人、村、遗之间的关系,将以传承人为核心的人、以内涵建设为基础的村落和多方参与共同保护的非物质文化遗产结合为一体,共同构建发展策略。

4.1 构建“人—村—遗”一体化的发展策略

图6 表演类非物质文化遗产承载空间规划设计Fig.6 the spatial planning and design of the intangible cultural heritage of acting type

非物质文化遗产是村庄的灵魂,湖村与周边村落相比最大的特色就是其丰富的非物质文化遗产,根据不同类型的非物质文化遗产特征进行村落物质空间的保护更新,维持村庄的特色传统风貌,恢复村庄的传统生活氛围,营造村庄精神文化生活,形成非物质文化遗产与物质空间的和谐共生,共同构建“人—村—遗”一体化的发展战略。人是村庄的主体,任何村落都是因人而起、因人而兴的。村落的保护与发展需要人来建设,因此要充分提高人们的保护意识,调动人们的积极性,形成人人参与、人人建设、人人共享的局面。良好的村落空间更有利于社区感的营造,有利于村落文化的展示,要打造良好的村落空间,形成人和非物质文化遗产与村落的互动。同时,非物质文化遗产的有效传承也有利于构建村落精神文化生活。人们在村落中通过还原各种民俗活动、手工技艺的生活场景来让非物质文化遗产活化,以营造出传统的文化氛围。

4.2 完善村落非物质文化遗产传承人制度

湖村在非物质文化遗产传承人制度实施方面通过成立一批传习基地、评出一批传承艺人等方式取得一定成效,但是传承人的制度还不完善,目前只类似一种荣誉称号。非物质文化遗产是传统村落的特色所在,而对其传承人的保护是保护的核心。加强非物质文化遗产的研究、认定、保存和传播工作,建立科学有效的非物质文化遗产传承机制是十分必要的[8]。我国非物质文化遗产传承人制度在申报、评选及后续落实推进方面都存在不足,可以借鉴日本文化财保护制度中的人间国宝体系,将非遗传承人的认定制度与申报制度相结合,明确各项非遗项目的代表性传承人的数目和具体的标准。对于集体性地非物质文化遗产不能只是停留在非遗项目认定的层面,应探索设立集体传承人,根据技艺的难度和特殊性确定集体传承人等级。同时,要明确非遗传承人的权利与义务,每年给予非遗传承人一定的资金用于非遗传承,对其知识产权进行有效保护,给予创新传承形式和传承效果明显的传承人进行一定的奖励,以确保非物质文化遗产得到有效地保护和传承。

4.3 加强以生态博物馆理念为核心的村落内涵建设

图7 饮食类非物质文化遗产承载空间规划设计Fig.7 the spatial planning and design of intangible cultural heritage of food type

“生态博物馆”是将文化遗产所在的村落及其生长环境整体视作一个博物馆向公众开放,以村落真实的生活场景向参观者展示具有地方特色的建筑、文化习俗、生产生活方式等。湖村将不同类型的非物质文化遗产与特定空间相结合,将非物质文化遗产展示路线进行空间关联,并通过非遗表演将人与空间相结合。在村落整体活化形成的博物馆里,村民在祖辈世代生存的土地上劳作生活,一方面,博物馆里保存的有形遗产、无形遗产可以为专家和学者提供村落从古至今的全部资料,通过专家对村民进行终身教育,提升村民对本地文化的自豪感和自信心。另一方面,博物馆在为游客提供文化体验和文化遗产展示的同时,村民能够通过构成博物馆的村落资源获得更多的收入,从而调动村民主动保护村落的积极性。以生态博物馆理念为核心的村落内涵建设能使非物质文化遗产活化和传统村落发展产生内生动力,从而促进传统村落的可持续发展。

4.4 建设以特色产业为媒介的多方参与体系

政府与社区的能力与财力是有限的,不足以支撑传统村落的大量建设与非物质文化遗产的挖掘与传承,还需挖掘其自身活力[9]。湖村结合其非物质文化遗产特色打造特色产业,初步形成以徽菜、雕刻和民俗旅游为主的特色产业。同时,社会资本的引入也需要充分结合当地的特色产业,利用非物质文化遗产的独特性,将传统的文化资源转化为现代的产业资源,抓住特色产业这个核心以避免产生不同传统村落发展同质化趋势。要充分处理好政府、村落与企业之间的平衡关系,借鉴PPP模式,探索政府、村落与社会资本合作体系,成立传统村落发展有限公司,将政府承担的基础设施与公共服务职能,村落承担的村庄发展职能与企业承担的企业发展职能统一起来,相互融合发展。同时,政府还应把关和协调村落与企业之间的合作关系,以确保村落的利益得到有效保护。

5 总 结

本文通过对湖村物质空间特征和非物质文化遗产进行梳理, 总结了湖村传统村落物质空间的保护与非物质文化遗产相结合的途径。对于非遗的保护,第一可利用街巷中的较大空间进行手工技艺类的集中展示和体验,第二可利用公共服务中心广场空间搭建戏台作为表演表现类的观演场地,第三可结合橼溪河两岸空间分别进行饮食文化类的原材料种植和徽菜制作体验,第四可结合湖村街巷空间格局规划秋千抬阁等项目的展示路线。正是根据不同类型的非物质文化遗产自身的特点提出相对应的空间保护策略,使得非物质文化遗产的活化与物质空间的保护相互促进,相得益彰。

我国传统村落通常具有丰富的非物质文化遗产,对促进传统村落经济发展、提高人民生活水平及丰富人们的精神文化世界具有重要作用[10]。因此,关注基于非物质文化遗产活化的传统村落保护与更新具有积极的现实意义。对于传统村落的整体保护要构建“人—村—遗”一体化发展的策略,完善村落非物质文化遗产传承人制度,加强以生态博物馆理念为核心的村落内涵建设,建设以特色产业为媒介的多方参与体系,使非物质文化遗产的传承真正融入村落的发展中来,与传统村落保护与更新相互助益、相得益彰。

[1] 何仲禹. 旅游开发对我国历史文化村镇的影响研究[J]. 城市规划, 2011(02): 68-73.

[2] 郐艳丽. 我国传统村落保护制度的反思与创新[J]. 现代城市研究, 2016(01): 2-9.

[3] 阮仪三. 城市遗产保护论[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2005

[4] 王路生. 传统古村落的保护与利用探索——以广西贺州市秀水村为例[J]. 规划师, 2014(s2): 148-153.

[5] 罗长海, 彭震伟. 中国传统古村落保护与发展的机制探析[J]. 上海城市规划,2010(01): 37-41.

[6] 黄怡, 吴长福, 谢振宇. 城市更新中地方文化资本的激活——以山东省滕州市接官巷历史街区更新改造规划为例[J]. 城市规划学刊, 2015(02): 110-118.

[7] 季诚迁. 古村落非物质文化遗产保护研究[D]. 北京: 中央民族大学,2011.

[8] 翟辉, 张宇瑶. 传统村落的 夕阳之殇 及疗伤之法 ——以云南省昆明市晋宁县夕阳乡一字格传统村落为例[J]. 西部人居环境学刊, 2017, 32(04): 103-109.

[9] 张剑文. 传统村落保护与旅游开发的PPP模式研究[J]. 小城镇建设, 2016(07): 48-53.

[10] 王元元. 非物质文化遗产传承方法研究[J]. 民族艺术研究, 2013(03): 27-31.

图表来源

图1:历史文化名村保护规划ü湖村篇

图2、图5-7:作者绘制

图3-4:作者拍摄