近60年来辽河流域径流量变化及其主控因素分析

田 蕾, 王随继

(1.中国科学院 地理科学与资源研究所 中国科学院 陆地水循环及地表过程重点实验室,北京 100101; 2.中国科学院大学 资源与环境学院, 北京 100049)

伴随着人类起源迁移以及文化的发展,河流对于人类历史的文明发展有着深远的影响。随着近代工业进程的迈进,河流不单单是自然流域,与生态环境和经济发展紧密联系,流域所代表的区域逐渐成为一个结合自然、社会和经济的复合生态系统[1]。建国以来随着人类活动的加剧以及气候变化,一些河流流域的径流和泥沙过程发生了显著改变、水土流失加重、生态失衡、洪涝灾害频发[2]。

近50 a中国年降水量变化趋势不显著,但年代际波动较大,中国东北南部等地区年降水量出现减少趋势,干旱趋重,中纬度大陆内部特别是中国东北地区是气候变化的敏感地区之一[3]。自然因素是天然状况下流域径流量的主要影响因素,随着人类改造自然的强度增加以及时间的持续,人类活动对流域水文的影响显著,破坏了水文序列的一致性[4]。河流径流来源于降水,有蒸发等自然因素和人类活动造成的人为因素,河流径流量在自然和人为因素的共同影响下变化,变化特征趋向复杂[5]。一个地区的持续发展水资源至关重要,掌握河川径流的变化特征、趋势以及影响因素,可以为科学合理构建可持续的开发、治理战略和决策提供理论依据[6]。本文拟根据实测水文数据对辽河流域的径流量变化特征进行分析,进而求得气候和人类活动等影响因素对径流量变化的相对贡献率,从而揭示该流域径流变化对于气候和人类活动的响应特征,为流域的科学治理及水资源的可持续利用提供理论依据。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

辽河是我国的七大江河之一,被誉为辽宁人民的母亲河,位于我国东北地区的西南部,涵盖辽河、浑太河两大水系,流域面积21.9万km2[7]。七老图山脉光头山是辽河的发源地,沿老哈河向东北流,在西拉木伦河汇入后转为向东流,在木伦河汇入后向东南流,在福德店汇入东辽河,向南流纳入左侧支流柴河、泛河、招苏台河、清河和右侧支流养息牧河、秀水河、柳河等,在六间房分为两股河流:西南行,盘山纳绕阳河后入渤海,称双台子河;南行,在三岔河和浑河、太子河汇合,在营口入渤海,后称大辽河又称外辽河[8]。

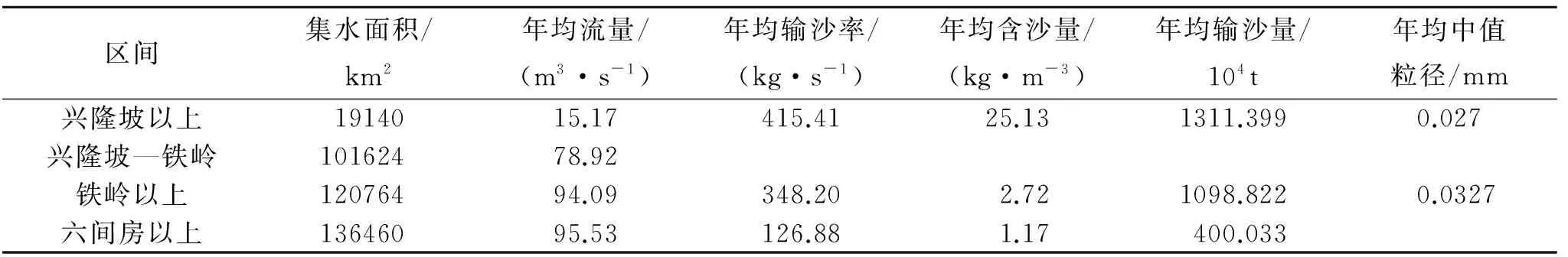

辽河流域属温带季风气候区,气温一月最低而七月最高,四季温差明显[9]。降水云系主要来自南方的海洋,其次是鄂霍茨克海,降水随着远离海洋而逐次减少。流域内多年平均降水量,西辽河流域为300~350 mm,东辽河为800~950 mm[10]。降水易以暴雨形式出现,汛期5—10月径流量占全年80%以上,其中7月,8两个月占年径流量的50%。冬季受大陆冷气团控制,降水较少,年际变化大。最大年降水量是最小年降水量的2.8倍以上,常见连续多年多雨或少雨现象,流域径流量和降水量变化一致,只有受水库阻拦、引水调水人为因素活动的影响才会出现不一致的变化。流域内多年平均蒸发量自东向西逐渐增大。水沙特征在该流域不同区段差别明显(表1)。

辽河流域辽宁省境内是经济较为发达的工业集聚区和都市密集区,建立了以石化、冶金、装备制造业为核心的产业集群,工业种类齐全,是我国重要的原材料工业和装备制造业基地,建有北方最大的石油工业基地,国家级精化工和催化剂生产基地[11]。

表1 辽河流域不同区段径流特征

1.2 数据来源

本研究涉及辽河兴隆坡、铁岭和六间房/朱家房等水文站,水文数据来自辽河流域水文资料、吉林统计年鉴、辽宁水利年鉴、内蒙古统计年鉴(中华人民共和国水利部水文局)。其中兴隆坡、铁岭水文站自建站以来的观测数据完整,六间房水文站在从1969年7月到1986年6月停测,该时期的径流量数据本文以朱家房水文站相应年份的观测数据来替代,因为朱家房水文站位于六间房水文站上游20 km处,其间流域面积相差仅145 km2,且无较大支流入汇,故其径流数据可互为代替。

涉及流域内外38个气象站点的数据来自中国气象数据网(http:∥data.cma.cn/)。其中蒸发数据自2002以来观测仪器与之前的不同,故该年以后的实测数据均经过矫正。利用ArcGIS 10.3克里格(Kriging)插值方法对流域内兴隆坡以上、兴隆坡至铁岭、铁岭以上、六间房以上四个不同区域的年均降水量和年均蒸发量进行计算求取。本文用到的其他数据来自《吉林统计年鉴》、《辽宁水利年鉴》、《内蒙古统计年鉴》和中华人民共和国国家统计局(http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/)。

1.3 研究方法

由于2002年起,蒸发量测量器皿由20 cm直径变为60 cm的,其观测值出现明显下降,使得蒸发数据难以对比。为了消除不可对比性,利用新民、黑山、锦州、鞍山和沈阳五个气象站在测量器皿变更前后各五年的蒸发数据计算其各自的年均蒸发值,进而得到前五年与后五年上述各站年平均蒸发量的比值为1.533,故此认为由于测量仪器变化而引起的数据变化比为1.533,将上述38个气象站在2002年及其以后年份的实测蒸发量乘以该比值则可得到矫正蒸发量,可视为消除了由于观测仪器变化带来的影响,使得前后数据具有观测标准的一致性从而可以进行对比,为计算各影响因素对辽河径流量变化的影响提供了可能。

应用累积距平法分析不同区段径流量的变化趋势,识别径流量时间序列的突变点[12],这是划分流域内不同区间径流量变化阶段性的主要依据。

采用累积量斜率变化率分析方法[12-14],可以定量分析流域及其不同区段径流量变化过程中气候变化和人类活动的影响程度,计算各影响因素对径流量变化的相对贡献率。

累积量斜率变化率分析方法的原理有关文献已有说明[12-15]。其核心是将变量所有的影响因素的总和大小定义为1,根据各影响因素随时间累积的斜率变化率占同期径流累积斜率变化率的比值,来推算对变量的相对影响程度。

假定在累积径流量变化的某个拐点年份前后给定时期内,年份与累积径流量之间线性拟合方程的斜率分别是SR2和SR1(单位是108m3/a)、年份与累积降水量之间线性拟合方程的斜率分别是SP2和SP1(单位是mm/a)、年份与累积蒸发量之间线性拟合方程的斜率分别为SE2和SE1(单位为mm/a),则降水量和蒸发量对径流量变化的贡献率(%)分别可表示为(1) 和(2) 式:

CP=100×((SPa-SPb)/|SPb|)/((SRa-SRb)/|SRb|)

(1)

CE=-100×((SEa-SEb)/|SEb|)/((SRa-SRb)/|SRb|)

(2)

基于水量平衡原理且不计地下水的影响,人类活动对径流量变化的贡献率(单位%)为:

CH=100-CP-CE-CG

(3)

2 结果与分析

2.1 区段径流量年际变化特征

根据辽河多年观测水文站的区域分布,将该流域分为兴隆坡以上、兴隆坡—铁岭、铁岭以上和六间房以上几个区域来分析不同区间径流量或者区间净产流变化特征。由图1可见,兴隆坡以上流域的净产流较少,年产流在大多数年份小于10亿m3,自1990年代中期以来呈现明显减小趋势。在兴隆坡—铁岭区间的净产流呈现阶段性大幅波动现象,自1960年代至1980年代初呈现减小趋势,此后3 a内剧增至年际最大值,自1986—2001年则呈现波动性减小趋势,然后又呈现波动性增大趋势。铁岭以上及六间房以上两个区间由于汇水面积差值不大,故其区间总产流量比较接近,其年际变化趋势彼此相似,也与兴隆坡—铁岭区间的变化趋势基本一致。

图1 辽河流域区间产流量年际变化特征

2.2 各区间径流量突变分析及阶段划分

为了揭示各区间净产径流量的阶段性变化特征,对各区间净产径流量进行距平分析,并绘制累积距平见图2。4个区间净产径流量累积距平的变化过程各有不同,但都出现2~3个不同的突变点,这些突变点就是各个区间净产径流量的阶段性变化的突变年份,而以突变年份为界则会得出各区间净产径流量的同类型(增加或者减小)变化时期。辽河流域兴隆坡以上的突变年份为1979年、1989年和1998年;兴隆坡—铁岭的突变年份是1984年和1995年;铁岭以上区间的突变年份为1964年、1984年和1995年;六间房以上区间的突变年份是1984年、1998年和2009年(图2)。根据这些突变年份,可以将上述不同区间年净产流同趋势变化时段可分别划分为2~4段,具体时段见表2。

2.3 降水量及蒸发量计算

根据研究区内及周边38个气象站在1955—2015年的年降水量数据进行空间差值分析,可以得到上述各区间内的年均降水量。根据辽河流域内及周边38个气象站在1955—2001年的蒸发量实测值及2002—2015年实测并经过矫正的蒸发量数值进行空间差值分析,可以得到上述四个不同区间的年均蒸发量数据。不同区间内这些年均降水量数据及年均蒸发量数据是后文根据累积量斜率变化率方法计算各相关影响因素对径流量变化贡献率的基础数据。

图2 辽河流域不同区段标准化年径流序列累积距平曲线

时期兴隆坡以上兴隆坡—铁岭铁岭以上六间房上T11965—19791966—19841954—19641965—1984T21980—19891985—19951965—19841985—1998T31990—19981996—20151985—19951999—2009T41999—20151996—20152010—2015

2.4 主控因素影响程度计算

为了定量区分降水量和人类活动对径流量变化的影响程度,将第一个时期(T1)辽河流域径流量作为受控于气候因素的阶段,此后为受气候和人类活动共同影响的阶段。因为自20世纪50年代开始,辽河流域的人口不断增加,各类不同的水土保持活动大幅度开展起来。利用径流量的突变年份为界,分别对各区间年份与累积径流量、年份与累积降水量,以及年份与累积蒸散量在四个(三个)不同时期进行拟合分析。年份与累积降水量变化特征及在不同时段的拟合关系见图3,所有拟合公式的决定系数都在0.99以上(图3),表明二者之间具有非常好的线性相关性。年份与累积蒸发量变化特征及在不同时段的拟合关系见图4,所有拟合公式的决定系数都在0.999以上(图4),表明二者之间具有极好的线性相关性。

辽河流域上述四个区间年份与累积径流量关系见图5,所有拟合公式的决定系数都在0.92以上(图5),表明二者之间具有很好的线性相关性。从上述各个区间各时段内年份与累积量的拟合式中提取其拟合直线的斜率,由此可以求得同一时段中累积降水量、累积蒸发量和累积径流量的变化量和变化率(表3)。

2.5 径流量变化中影响因素贡献率

兴隆坡以上区间 该区间的基准期为1965—1979年。与基准期相比,1980—1989年径流量增大,降水量、蒸发量和人类活动对该期径流量变化的贡献率分别为0.6%,-4.6%和104%。1990—1998年,该区间径流量与基准期相比显著减小,上述三类影响因素对径流量变化的贡献率分别为-19.2%,1.5%和117.7%;1999—2015年,该区间径流量与基准期相比进一步减小,上述三类影响因素对径流量变化的贡献率分别为6.3%,-7.4%和101.1%(表3)。

兴隆坡—铁岭区间 该区间的基准期为1965—1984年。与基准期相比,1985—1995年径流量显著增大,降水量、蒸发量和人类活动对该期径流量变化的贡献率分别为4.9%,-5.9%和101%。1996—2015年,该区间径流量与基准期相比略有增加(仅为1.5亿m3),上述三类影响因素对径流量变化的贡献率分别为-59.7%,81.9%和77.8%(表3)。

铁岭以上区间 该区间的基准期为1955—1965年。与基准期相比,1965—1984年,1985—1994年,1995—2015年该区间年径流量分别减小57.2%,26.4%和61.9%,降水量对径流量变化的贡献率为20.3%,14.2%和27.4%,蒸发量的贡献率分别为-0.4%,18.8%和-14.0%,而人类活动的贡献率为80.1%,67.1%和86.6%(表3)。

六间房以上区间 该区间的基准期为1965—1984年。与基准期相比,1985—1998年,该区间径流量增大47.8%,降水量、蒸发量和人类活动对该期径流量变化的贡献率分别为7.4%,-11.4%和104%。1999—2009年,该区间年径流量减小52%,上述三类影响因素对径流量变化的贡献率分别为20.9%,-22%和101.1%。2010—2015年,该区间年径流量增大27.7%,上述三类影响因素对径流量变化的贡献率分别为84%,-0.83%和16.83%(表3)。

图3 辽河流域不同区间年份与累积降水量关系

图4 辽河流域不同区间年份与累积蒸发量关系

3 讨 论

3.1 气候变化对径流量变化的影响

降水量及蒸发量变化是气候变化的结果,也是流域内径流量变化的直接影响因素。中国东北及内蒙古东部地区是我国气候变化最敏感的地区之一[16],气候变化总体上呈暖干化取向,西辽河、科尔沁沙地及其周边地区更为明显[17]。辽河流域兴隆坡以上以及兴隆坡—铁岭区段位于东北平原内蒙古高原过渡地带,在气候变化方面具有明显过渡性[18]。受此影响,流域内部降水量在周期变化中有减少的趋势,尤其是20世纪80年代的多年平均降水量仅为50年代后期的81%,减少了78.94 mm[19],这是辽河流域径流量总体上减小的影响因素之一。但是,辽河流域的降水量在1980年代末至1990年代显著增加,这也是同时期辽河流域不同区间径流量增大的直接原因。气温的变化直接影响到蒸发量的大小,通过对辽河流域内各气象站资料分析,1951—1999年,平均气温以每0.34℃/10 a的速度升高,特别是80年代以来,升温速度加快,1981—1999年,平均气温以每0.78℃/10 a的速度升高,这就会导致蒸发量的相对升高,从而会引发流域径流量的减小。如果仅考虑气候变化对流域径流量变化的影响,则流域径流量的增大必然是降水量增加和蒸发量的减小的综合结果,或者与径流量增加量大于蒸发量减小量相一致,反之亦然。从研究结果看见,辽河流域降水量变化与蒸发量变化有时呈现一致增减、有时呈现相反变化,而其对径流量变化的影响则呈现出多样组合关系。总体上,辽河流域降水量和蒸发量对该流域不同区间径流量变化的综合影响程度小于20%。

表3 不同区间累积径流量、累积降水量、累积蒸发量斜率及其变化量

注:其中ΔR,ΔP,ΔET为各时期与基准期径流、降水、参考作物蒸散的年平均值之差;S为坡度,Δ为变化量。

图5 辽河流域不同区间年份与累积径流量关系

3.2 人类活动对径流量变化的影响

由于农业生产中的蓄水引水和城乡居民生活用水和工业用水等,使得干旱半干旱区河流径流量的变化在近几十年来显著受到人类活动的影响。辽河流域作为我国东北的主要农业生产区之一,水库塘坝蓄水和农业灌溉用水等是流域内不同区间年径流量减小的主要影响因素,尤其是在降水量相对减小或者蒸发量相对增大的干旱年份中更为明显。在辽河流域中上游部分人类活动的影响较之其他地区较大[20],这是因为辽河上游的径流量总值较小,其变化量也较小,但是这些小量的变化量如果受到人类活动的干预则人类活动的影响程度则很大,如本文的计算结果表明,兴隆坡以上区间人类活动对径流量变化的相对贡献率达101%~108%,显然是其径流量变化的主要影响因素,这里人类活动的主要影响方式是农业灌溉[21]。辽河流域集中分布着一些工业发达、人口密集的大、中城市,人口密集水资源需求量大,引起径流量减少,加重辽河流域水资源的承载力[22]。西辽河平原是国家和内蒙古自治区的重要商品粮基地,2000年农业用水占国民经济各行业用水量的80%[23]。西辽河流域取用水量不断增强,导致流域径流量日益减少,河段断流的现象频繁发生,林木变矮,草场退化严重,许多湿生植物被耐寒植物代替等环境问题。使之全流域出现径流量变化和人类活动贡献率正相关关系[24]。显然,人类活动是辽河流域径流量变化的重要影响因素,本文的计算结果表明,其对辽河流域各区间径流量变化的相对影响超过了80%。为了改善辽河流域生态环境和达到可持续发展的目的,需要制定有效措施来制约人类对地表水资源的掠夺性利用。

4 结 论

(1) 自20世纪50年代以来,辽河流域径流量呈现明显的阶段性变化特征,每个区间可划分为3~4个不同的变化时段,相对于第一个基准时期,径流量总体上以减小为主,但在1990年代径流量则显著增加。

(2) 对于辽河流域不同区段,除了个别时段外,其径流量的变化主要受到人类活动的影响,而人类活动对径流量变化的贡献率总体上超过了80%,降水量和蒸发量这两个气候因子的综合贡献率基本小于20%。

(3) 我国北方干旱半干旱地区其他河流的径流量变化受到人类活动的影响在近年来有减小趋势,但是辽河流域径流量变化受到人类活动的影响并未明显减小。因此,需要制定相关措施以减小人类活动对辽河流域径流量变化的干预。

参考文献:

[1] 杨新,延军平,刘宝元.无定河年径流量变化特征及人为驱动力分析[J].地球科学进展,2005,20(6):637-642.

[2] 何毅.黄河干流径流量和输沙量阶段性分析[J].地下水,2011(6):142-144.

[3] 刘德坤,王军邦,齐述华.基于湿润指数的近35年青海省干湿状况变化分析[J].水土保持研究,2014,21(2):246-250.

[4] 胡莲美,符太有,郭嘉丽.人类活动对水文影响浅析[J].科技创新导报,2011(8):230.

[5] 陶洁,左其亭,薛会露,等.最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标及确定方法[J].节水灌溉,2012(4):64-67.

[6] 毛翠翠,左其亭.新密市气候变化特征及人为驱动力分析[J].南水北调与水利科技,2013,11(3):21-26.

[7] 张小光.辽河流域生态环境综合评价[J].中国科技信息,2011(9):45-46.

[8] 左海洋.辽河流域防汛减灾体系建设[J].中国防汛抗旱,2009,5(10):108-116.

[9] 孙凤华,李丽光,梁红,等.1961—2009年辽河流域气候变化特征及其对水资源的影响[J].气象,2012,28(5):8-13.

[10] 何俊仕.辽河流域辽宁区域水资源承载力分析[J].沈阳农业大学学报:社会科学版,2011,13(4):403-407.

[11] 郭巧玲,黄葵,杨琳洁.黑河干流中游水量分配研究[J].人民黄河,2013(1):36-38.

[12] Wang S, Yan M, Yan Y, et al. Contributions of climate change and human activities to the changes in runoff increment in different sections of the Yellow River. Quaternary International, 2012,282(0):66-77.

[13] 王随继,李玲,颜明.气候和人类活动对黄河中游区间产流量变化的贡献率[J].地理研究,2013,32(3):395-402.

[14] 王随继,闫云霞,颜明,等.皇甫川流域降水和人类活动对径流量变化的贡献率分析:累积量斜率变化率比较方法的提出及应用[J].地理学报,2012,67(3):388-397.

[15] 刘艳红.基于水资源减少背景下内蒙古西辽河平原农业可持续发展问题研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2011.

[16] 王西琴,李力.西辽河断流问题及解决对策[J].干旱区资源与环境,2008(6):79-83.

[17] 孙凤华,李丽光,梁红,等.1961—2009年辽河流域气候变化特征及其对水资源的影响[J].气象与环境学报,2012,28(5):8-13.

[18] 孙小舟,封志明,杨艳昭.西辽河流域1952年~2007年参考作物蒸散量的变化趋势[J].资源科学, 2009,31(3):479-484.

[19] 杨恒山,刘江,梁怀宇.西辽河平原气候及水资源变化特征[J].应用生态学报,2009,20(1):84-90.

[20] Sun F, Yang S, Chen P. Climatic warming-drying trend in Northeastern China during the last 44 years and its effects[J]. Chinese Journal of Ecology, 2005,24(7):751-755.

[21] 田迅,杨允菲.西辽河平原不同生境草芦种群分株生長的可塑性[J].草地学报,2004,12(1):17-20.

[22] Yang H S, Liu J, Liang H Y. Change characteristics of climate and water resources in west Liaohe River Plain[J]. The Journal of Applied Ecology, 2009,20(1): 84-90.

[23] 赵锡钢,何川,赵源媛.辽河水问题及对策研究[C].中国水利学会第二届青年科技论坛论文集,2005:33-37.

[24] 王霞.流域水资源优化配置理论与应用研究[D].南京:河海大学,2006.