基于干燥指数的近45年云南滇中地区干湿状况的变化特征

曹 言, 王 杰, 黄 英, 张 雷, 戚 娜

(云南省水利水电科学研究院, 昆明 650228)

气候变化导致地表干湿状况发生变化,从而对区域农业生产产生重要的影响。随着全球气候变暖,干旱及洪涝等极端气候发生频率越来越高[1]。旱灾是云南省主要的自然灾害,2009年以来云南省连续5 a遭遇严重旱灾,给工农业带来严重的损失。因此正确认识区域气候干湿变化特征具有重要的现实意义。目前国内外对干湿程度进行量化分析的方法主要包括:单因子的干旱指标[2]、多因子的干旱指标[3-7]和综合干旱指数[8-11]。其中干燥指数是最为常见的干湿指标,其不仅考虑到气温、风速、水汽和太阳辐射等热量因素,同时还考虑到水分因素,而该方法的核心是潜在蒸散量的计算,P-M公式因考虑的气象因子较多,比较适合中国气候复杂、气候因子多变的特点,因此相较于其他方法P-M公式更符合中国的实际情况[12]。

滇中地区由于其独特的自然地理和气候条件,成为云南省粮食产量水平最高的区域[13],但其属于资源性和水质性缺水并存的严重缺水地区,加之近年来连续干旱,水资源供需矛盾越发突出。基于多因子干旱指标的滇中地区干湿变化特征的研究还相对很少,已有的研究也主要集中在单因子的干旱指标(如降水、气温等)或基于Thorn-thwaite经验公式计算的SPEI指数方面[14-17],如牛凯杰等[14]利用西南5省40个气象站1960—2010年逐月降水资料,基于SPI分析得到了云南省春、夏季呈变湿趋势,秋、冬季呈变干趋势;刘杨梅等[15]根据滇中地区43气象站1960—2010年降水资料,基于SPI得到滇中自2000年以后干旱呈加剧趋势,且滇中中部的昆明、呈贡等地发生严重干旱频次较高;高瑞等[16]根据滇中地区及周边54个气象站1971—2011年的气象资料,基于SPEI分析得到滇中呈旱化趋势,且存在6 a,11 a的周期变化特征;徐晓芝等[17]通过滇中1960—2011年13个气象站逐年的降水数据,分析得到滇中地区降水呈减少趋势。本文在前人的基础上,通过计算滇中地区9个气象站1970—2014年的干燥指数,采用M-K法和5 a滑动平均法等,分析滇中地区不同时间尺度上干湿状况的时空变化规律,从而为本区域水资源优化配置、确定地区干湿等级标准以及农业旱涝预警监测提供重要参考依据。

1 材料与方法

1.1 数据来源

采用中国气象科学数据共享服务网提供的1970—2014年云南省滇中地区9个气象站点逐日的最高气温和最低气温、降水量、相对湿度、日照时数和风速,此外还包括有各站点的经纬度和海拔数据,其气象站点具体分布如图1所示。在数据选择过程中选用的站点需要尽量没有数据缺少,并对各站点数据进行一致性检验和质量控制。

图1 滇中地区气象站点分布

1.2 研究方法

1.2.1 潜在蒸散量(ET0) 根据世界粮农组织(FAO)1998年修正的Penman-Monteith[18]公式计算潜在蒸散量ET0。

(1)

式中:ET0是参考作物蒸发蒸腾量(mm/d);Δ是饱和水汽压与温度曲线的斜率(kPa/℃);Rn是作物冠层表面的净辐射[MJ/(m2·d)];G是土壤热通量[MJ/(m2·d)],在逐日估算时取G=0;;T是日平均气温(℃),按最高气温(Tmax)和最低气温(Tmin)的算术平均值计算;u2是2 m高度处的风速(m/s);ea是饱和水汽压(kPa);ed是实际水汽压(kPa);γ是干湿表常数(kPa/℃)。

1.2.2 干燥指数 干燥指数较为普遍的计算方法为潜在蒸散量与降水量之比[7,19]。

H=ET0/P

(2)

式中:H表示干燥指数;ET0表示潜在蒸散量(mm);P表示降水量(mm)。干燥指数值越大说明气候越干旱,反之则越湿润。其中干燥指数年均值H<1.0的地区为湿润地区,H介于1.0~1.5为半湿润区,H介于1.5~4.0为半干旱区,而H>4.0时为干旱区[19]。本文通过计算云南各站点干燥指数,采用Mann-Kendal检验法[20],并结合线性趋势和5 a滑动平均法对干燥指数长期的序列进行趋势分析和突变分析。

2 结果与分析

2.1 潜在蒸散量和实际蒸发量的比较分析

通过P-M公式计算得到1970—2014年各站的逐年潜在蒸散量(ET0),将其与实测蒸发皿的蒸发量数据(E601蒸发量)进行对比分析。结果发现(表1),滇中地区除昆明和大理站ET0与实际蒸发量的相关系数较低,且未通过99%的显著检验外,而其余7个站点相关性较高,且均通过99%的显著检验,其中蒙自站相关系数最高,达到0.820。通过滇中地区9个站点405个样本的情况可以看出,潜在蒸散量与E601蒸发皿的水面蒸发量的相关系数达到0.812,且通过99%的显著检验,不仅高于全国其他地区彭曼公式计算的精度[21],也与云南省彭曼公式计算的精度基本一致[22],说明彭曼公式计算的潜在蒸散量适合滇中地区,能够代表该地区作物的蒸发潜力。

2.2 ET0降水对干燥指数的影响分析

统计昆明、楚雄、玉溪、元谋等9个站点的逐月ET0,降水和干燥指数,分析ET0,降水对干燥指数影响(图2)。结果表明,ET0最小值主要出现在雨季后的两个月,即12月,最大值主要出现在雨季(5—10月)前一个月,即4月;降水最小值主要出现在2月或12月,最大值主要出现在7月;干燥指数最小值主要出现在7月,最大值主要出现在2月或3月。由此可以看出,降水对干燥指数影响最为显著,滇中中西部的元谋、楚雄、大理和华坪站降水与干燥指数呈相反的变化趋势,即降水越多,干燥指数越小,地区越湿润,反之则越干旱,滇中东部的泸西、沾益蒙自等站雨季干燥指数受降水影响显著,而在旱(11月—次年4月)干燥指数受ET0影响显著,两者呈相同的变化趋势,即ET0越大,干燥指数越大,地区则越干旱。说明干燥指数能够很好地反映降水与潜在蒸散发的变化情况,能够较好反映地区干湿变化情况。

表1 滇中实际蒸发量与潜在蒸散量的相关系数

注:*表示通过置信度为99%的显著检验,n=405。

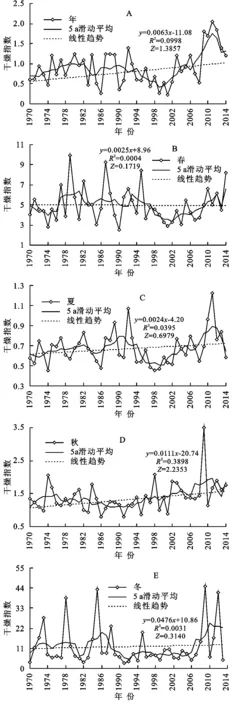

2.3 干燥指数的时间变化特征

通过计算滇中各站点干燥指数值,采用M-K法、5 a滑动平均法和线性趋势分析干燥指数在不同时间尺度上的变化特征。从图3可见,1970—2014年滇中地区干燥指数呈上升趋势(Z=1.3857),上升幅度约为0.063/10 a,其多年平均值为1.55,整体属于半干旱区,最小值出现在2001年,仅为1.13,最大值出现在2011年,达到2.23。从5 a滑动平均曲线可见,1995—2004年干燥指数相对较小,平均值仅为1.31,属于半湿润区,2007—2014年干燥指数相对较大,平均值达到1.84,属于半干旱区。而在季节变化趋势上,春季干燥指数呈减小趋势(Z=-0.1719),减小幅度约为0.025/10 a,夏季、秋季和冬季均干燥指数均呈上升趋势(Z=0.6979,Z=2.2353和Z=0.3140),其中秋季呈显著上升趋势,上升幅度依次为0.024/10 a,0.111/10 a,0.476/10 a 。从5 a滑动平均曲线可见,四季节干燥指数相对较小的时段分别出现在1993—2008年、1995—2005年、1986—1995年和1988—2006年,其平均值分别为2.93,0.57,1.09,8.12,干燥指数相对较大的时段分别出现在1977—1982年、2007—2013年、2007—2012年和2007—2013年,其平均值分别为5.25,0.82,1.83,19.53。由此可以看出,滇中地区整体呈变干的趋势,春季呈变湿趋势,夏季、秋季和冬季呈变干趋势,这与滇中地区降水的变化趋势基本一致[23],较湿润的时段主要集中在1993—2006年,较干旱的时段主要集中在2007—2013年,不仅与其他干旱指标的研究成果基本一致[15-16,24-26],也与云南省自2009年以来连续五年大旱的的现状相一致[27]。

为准确分析滇中不同时间段干燥指数的变化特征,对年和季干燥指数进行突变分析(图4),结果表明,干燥指数年平均值的UB和UF两条曲线在临界值y=+1.96(显著水平0.05)之间存在多个交点,结合5 a滑动平均曲线,干燥指数年平均值突变的年份可能发生在1972年、1977年、1979年、2009年,其中1970—1997年呈上升趋势,1998—2008年呈减少趋势,2009年以后则呈快速上升趋势。春季、夏季和冬季干燥指数在UB和UF两条曲线在临界值y=+1.96(显著水平0.05)之间存在多个交点,结合5 a滑动平均曲线,干燥指数突变年份可能发生在1973年、1977年和1986年,1972年、1975年、1981年和2009年,1972年和2009年,而秋季干燥指数在UB和UF两条曲线在临界值y=+1.96(显著水平0.05)之间存在1个交点,可能发生突变的年份为2008年。从突变时间上看,滇中干燥指数突变发生的时间主要集中在20世纪70年代中前期和2009年左右,也与云南省降水量在年尺度上存在准6 a和准18 a的变化周期相一致[28]。

图2 降水、ET0与干燥指数的响应关系

2.4 干燥指数的空间变化特征

2.4.1 干燥指数空间分布特征 从滇中地区干燥指数的空间分布(图5)可知,年平均干燥指数整体呈现出中间高,东西低的分布特征。其中大理、昆明、沾益、泸西和玉溪站干燥指数年平均值均小于1.5,均属于半湿润地区,大理站干燥指数最低,仅为1.31,而华坪、楚雄、蒙自和元谋站干燥指数年平均值均大于1.5,均属于半干旱地区,元谋站干燥指数最大,达到2.83。

在季节尺度上,春季干燥指数整体呈现出由东南向西北递增的分布特征,其中东南部沾益、泸西和蒙自站干燥指数相对较小,仅为3.00,3.03,3.23,而西北部的华坪站最大,达到17.44。夏季、秋季和冬季干燥指数均呈现出中间高,东西低的分布特征,其中夏季干燥指数最小值出现在华坪站,仅为0.58,最大值出现在元谋站,达到1.15;秋季干燥指数最小值出现在大理站,仅为1.2,最大值出现在元谋站,达到1.15;冬季泸西和大理站干燥指数相对较低,仅为8.93,9.06,元谋和华坪站干燥指数相对较大,达到600.90,208.13。综上可知,在不同时间尺度上,滇中干燥指数基本上表现出中间高,东西低的分布特征,其主要由于滇中中部偏西干热河谷地区降水少,且ET0大,而东西部山区和平坝地区,降水相对较多,且ET0小[23,29]。

图3 滇中干燥指数的年际变化

图4 滇中干燥指数的M-K突变检验

图5 滇中地区干燥指数的空间分布

2.4.2 干燥指数空间变化趋势 根据M-K法计算各站点干燥指数的变化倾斜度β,分析干燥指数在空间上的变化趋势(图6),结果表明滇中地区干燥指数上升趋势由中西部向东部越来越明显,其中有8个站点呈上升趋势,沾益、泸西、昆明和玉溪4个站点呈显著上升趋势,其上升幅度分别为0.097/10 a,0.093/10 a,0.083/10 a,0.063/10 a,仅元谋站呈减少趋势,减少幅度为0.092/10 a。

在季节尺度上,春季干燥指数减少趋势由东部向中西部越来越明显,其中元谋、华坪、大理、蒙自、楚雄和玉溪6个站点干燥指数呈减少趋势,元谋站呈较显著减少趋势,其减少幅度达到1.489/10 a,泸西、昆明和沾益呈上升趋势,沾益站上升幅度最大,达到0.133/10 a。夏季干燥指数上升趋势由中部向东西部越来越明显,其中昆明、沾益和蒙自等8个站点呈上升趋势,沾益站上升幅度最大,达到0.042/10 a,仅楚雄站呈减少趋势,其减少幅度为0.002/10 a。秋季干燥指数上升趋势由西北向东南越来越明显,其中泸西站呈显著上升趋势,蒙自、大理和昆明站呈较显著上升趋势,蒙自站上升幅度最大,达到0.172/10 a,华坪站上升幅度最小,仅为0.022/10 a。冬季干燥指数减小区主要分布在中部、东北部和东南部,上升区主要分布在西北部,其中元谋、蒙自、沾益和大理站呈减少趋势,元谋站减少幅度最大,达到0.437/10 a,玉溪、昆明、泸西、楚雄和华坪站呈上升趋势,华坪站上升幅度最大,达到0.979/10 a。

图6 滇中地区干燥指数的空间变化趋势

3结 论

(1) 滇中地区实际蒸散量与潜在蒸散量呈正相关关系,相关系数达到0.812,且通过99%的显著检验,说明彭曼公式计算的潜在蒸散量适合滇中地区,能够代表该地区作物的蒸发潜力。

(2) 滇中中西部干燥指数全年受降水影响最为显著,而滇中东部干燥指数雨季受降水影响显著,旱季则受ET0影响显著,说明干燥指数能够很好地反映出滇中地区降水与潜在蒸散发的变化情况。

(3) 在时间上,1970—2014年滇中地区年平均干燥指数为1.13~2.23,整体呈上升趋势,其上升幅度约为0.063/10 a,整体上属于半干旱区;春季干燥指数呈减小趋势,减小幅度约为0.025/10 a,夏季、秋季和冬季均干燥指数均呈上升趋势,其中秋季呈现显著上升趋势,上升幅度依次为0.024/10 a,0.111/10 a,0.476/10 a,较湿润的时段主要集中在1993—2006年,较干旱的时段主要集中在2007—2013年。而M-K突变检验结果表明干燥指数突变发生的时间主要集中在20世纪70年代中前期和2009年左右。

(4) 在空间上,滇中地区呈中部干旱,东西部湿润的分布特征。年尺度上变干趋势由中西部向东部越来越明显;春季变湿趋势由东部向中西部越来越明显;夏季变干趋势由中间向两侧越来越明显,秋季变干趋势由西北向东南越来越明显,冬季变湿区主要分布在中部、东北部和东南部,变干区主要分布在西北部。

本研究采用的干燥指数能够较为准确的反映出降水和潜在蒸散量的变化情况,分析得到了滇中地区不同时间尺度下的干湿变化特征,不仅能够补充滇中地区干湿状况的理论研究,也为地区农业生产灌溉的科学管理、干旱监测和评估提供一定的科学依据。但Penman-Monteith公式在一些区域还存在一定的误差,如昆明和大理站ET0与实际蒸发量的相关系数较低,且未通过显著检验,可能会造成部分地区干燥指数与实际的干湿状况存在一定的偏差,因此需进一步探讨干燥指数变化的原因,同时不断优化Penman-Monteith公式,从而更加客观准确的反映出滇中干湿状况演变的特征。

参考文献:

[1] 龚志强,支蓉,封国林,等.中国近530年干湿变化及其持续性特征研究[J].气象学报,2009,67(2):307-320.

[2] 曹言,王杰,张鹏,等.基于TRMM降水数据的云南干旱分析[J].安徽农学科学,2016,44(24):195-200.

[3] 李淑萍,侯威,封泰晨.近52年长江中下游地区夏季年代际尺度干湿变化及其环流演变分析[J].大气科学,2015,39(5):885-900.

[4] 徐羽,许有鹏,吴艳飞,等.近50年重庆市气象干旱时空分布特征研究[J].水土保持研究,2016,23(6):363-368.

[5] 任菊章,黄中艳,郑建萌.基于相对湿润度指数的云南干旱气候变化特征[J].中国农业气象,2014,35(5):567-574.

[6] 王允,刘普幸,曹立国,等.基于湿润指数的1960—2011年中国西南地区地表干湿变化特征[J].自然资源学报,2014,29(5):831-838.

[7] 刘赛艳,王义民,刘登峰,等.青藏高原大通河流域气候干湿状况时空分布研究[J].水资源与水工程学报,2015,26(4):108-114.

[8] 张利利,周俊菊,张恒玮,等.基于SPI的石羊河流域气候干湿变化及干旱事件的时空格局特征研究[J].生态学报,2017,37(3):2-12.

[9] 李军,王兆礼,黄泽勤,等.基于SPEI的西南农业区气象干旱时空演变特征[J].长江流域资源与环境,2016,25(7):1142-1149.

[10] 廖捷.基于Z指数的若尔盖湿地干湿变化研究[J].长春师范学院学报:自然科学版,2013,32(1):83-86.

[11] 史津梅,唐红玉,许维俊,等.1959—2003年青海省干湿变化分析[J].气候变化研究进展,2007,3(6):356-361.

[12] 安莉娟.1971—2010年内蒙古干湿变化特征及对水资源影响[J].冰川冻土,2016,38(3):732-740.

[13] 黄忠艳.滇中地区作物生长旺季农业气候变化研究[J].西南农业学报,2010,23(3):665-669.

[14] 牛凯杰,梁川,赵璐,等.西南地区干旱时空变化特征[J].灌溉排水学报,2014,33(3):1-6.

[15] 刘杨梅,黄英,王杰.云南省滇中地区气象干旱特征分析[J].安徽农业科学,2012,40(18):9799-9801.

[16] 高瑞,王龙,雷腾云,等.滇中干旱时空分布及其演变规律研究[J].灌溉排水学报,2015,34(6):95-98.

[17] 徐巧芝,郭汝军,丁文荣.滇中地区降水特征与变化趋势研究[J].水土保持研究,2013,20(5):155-159.

[18] 刘昌明,张丹.中国地表潜在蒸散发敏感性的时空变化特征分析[J].地理科学,2011,66(5):579-588.

[19] 郑红星,刘静.东北地区近40年干燥指数变化趋势及其气候敏感性[J].地理研究,2011,30(10):1765-1774.

[20] Hamed K H. Exact distribution of the Mann-Kendall trend test statistic for persistent data[J]. Journal of Hydrology, 2009,365(1):86-94.

[21] 胡珊珊,张涛.白洋淀流域潜在蒸散量与实际蒸散量变化分析[J].南水北调与水利科技,2016,14(1):67-71.

[22] 黄忠艳,朱勇.基于水分平衡的云南干湿气候评价指标的研究[J].高原气象,2009,28(6):1414-1421.

[23] 李小雁,史正涛,彭海英.滇中地区极端降水时空变化趋势及其成因分析[J].节水灌溉,2010(6):26-29.

[24] 张雷,王杰,黄英,等.1961—2010年云南省基于SPEI的干旱变化特征分析[J].气象与环境学报,2015,31(5):141-146.

[25] 王佳津,孟耀斌,张朝,等.云南省Palmer旱度模式的建立:2010年干旱灾害特征分析[J].自然灾害学报,2012,21(1):190-197.

[26] 纪智荣,黄中艳,谢国清.1961—2010年云南干湿气候变化[J].气象科技,2013,41(6):1043-1079.

[27] 谭顺萍,吴巩胜,李丽,等.1961—2010年云南省极端降水时空变化特征[J].云南师范大学学报:自然科学版,2015,35(1):67-72.

[28] 刘佳旭,李丽娟,李九一,等.1954—2014年云南省降水变化特征与潜在的旱涝区域响应[J].地球信息科学,2016,18(8):1077-1085.

[29] 王杰,吴灏,黄英,等.滇中地区参考作物蒸散量时空变化特征[J].水土保持研究,2015,22(4):41-44.