妙不可言

Seraph

越南的鲜,不仅是以稻米为基底的食材丰美之鲜,也是用鱼露调味的食味烹煮之鲜,更是以年轻一代为主力的创意产业蓬勃发展之鲜。

开往芹苴的慢船

第二次来到胡志明市,我并没有多做停留。抵达机场的时候是凌晨时分,坐上前来接驳的车,径直开往湄公河三角洲最大的城市芹苴。车上的冷气开得生猛,我用英文和司机说“请把冷气关小一点(Please turn down the air conditioner)”,他有些迟疑,似懂非懂地拨弄了一下控制按钮,依然将冷风源源不断地送进我的肚脐。

热,胶着的热。这个国家的人们一直在和热做斗争。戴尖尖的斗笠,骑飞驰的摩托车,吹最冷的冷气,喝甜腻的冰咖啡,在食物中加入大量清凉的香草——薄荷叶、留兰香和一些说不出名字的绿色叶子。这些时常出现在牙膏和口香糖上的作物是餐盘中的常客,让人在热浪中保持清醒(至少口气清新),不至于晕厥过去。

这段夜路谈不上活色生香,我们并没有穿过法式殖民风情的胡志明市中心,而是沿着城市边缘的道路前行。门面几乎都打烊了,不时还是会看到掩身在建筑夹缝中的夜宵摊档和夜色中疲惫又兴奋的面孔。我想起后来在芹苴带我走街串巷寻觅街头美食的向导Thomas的话:“不要去吃那些所谓的夜宵,那是给深夜下班和喝大酒的人们吃的,他们已经感受不到食物的滋味。”

越是深入湄公河腹地,便越是频繁地经过大大小小的水域和桥梁。窗外一直有摩托车呼啸而过,其中有很多是女骑手,她们披星戴月,不知赶往何处。越南是一个“摩托车上的国家”,让我想起我们在二十世纪下半截的样子,老照片中凝固的是满街密密麻麻的自行车,和一张张或坚定、或迷茫的望向前方的脸。印象中,我们还没太经历摩托车的繁荣,就大步跨入了汽车尾气的迷雾之中。而在越南,时间好像卡在了这里——过马路时永远战战兢兢,对存活概率心存侥幸。

驶入芹苴的时候天色未亮,街道上已经出现了三两行人。芹苴,是南方的稻米中心。这里拥有越南最肥沃的土壤,河水不时兴风作浪,但灾情过后反倒收成好。流经芹苴的河流叫后江,因为河面宽广、往来船只繁盛,这里成为湄公河流域最重要的经济和贸易中心。我们驶过一个插遍红旗的市政大院,又翻过一座拱桥。很快,车辆停靠在码头前。

我是乘着船抵达Azerai芹苴酒店的。深蓝的夜笼罩住水面,隐约看见黑色的树影晃动。盘了几个大弯之后,不远处,岛上的黄光像萤火虫一般闯进我的视野。上岸后几步跨入酒店大堂,没有过多的寒暄,我就被送入了房间小憩。饥饿感像潮水一般袭来,几小时后的那碗越南河粉在此刻变得无比诱人。酒店位于后江中央的小岛上,醒来时打开门窗便能听见往来船只的鸣笛声。它们大部分是承载着砂石的船,船体深深地嵌入昏黄的水中,和河面长到了一起。

水和船,连接着越南生活方式的另一端。清晨从芹苴市中心的码头乘船出发,大约半小时可以抵达采朗水上市场。这里是湄公河三角洲最大的水上集散中心,和挤满游客的泰国市场不同,采朗依然以大宗商品交易为主。大小商家载着自家货物从湄公河流域的四面八方趕来,常常一家人一起在河道上生活,一住就是个把月。刚进入市场的时候会有一些贩卖早餐和水果的小船,他们从大船上采购来货物,再倒手卖给散客。往市场深处前行,货船越来越大,有专门卖菠萝的船,也有在高高的桅杆上挂满各式商品的船。市场里几乎听不到太嘈杂的叫卖声,大家各取所需、自由买卖,只有发动机的轰隆声和河水轻轻拍打船身的声音交织在一起。

货物顺水而下,被乘着船的商人买走,漂着来到越南人的餐桌上。这些物产大部分来自河水上游的堤岸上。虽然不时有游客探访岸边的水果园、米粉作坊和可可农场,当地人的生活并未因此受到过多打扰。火龙果树像荆棘一般刺向天空,鲜米粉饼在日光下晒制成型,可可豆从巨大的果实中被取出,做成各类巧克力产品……无限靠近食物的原产地,这份鲜美被河水承载着,传递到更远的远方。

情人、法棍与河粉

我在芹苴一幢风格混杂的老建筑中闲逛。下午时分,阳光斜斜地穿过厅堂,将万物的影子拖得老长。这幢房子的建筑风格难以界定:它铺着法式的花砖,摆着中式的木制圆桌,却又保留了传统越南建筑的屋脊和房梁,遮阴僻日的同时通风良好。不管身处哪个角落,都有清凉的穿堂风拂过脸庞。墙上挂着签名版的《情人》海报和剧照,一位背部佝偻的老妪在房中踱步,向拍照的客人收取一些费用。我仔细回想着电影中的哪一幕与眼前重叠,应该是那日梁家辉在大雨滂沱中回家见父亲,要娶自己爱上的法国姑娘。

距离这幢老建筑不远处有个当地市场。路过摆满香料和粉皮的干货区来到肉铺,场地已经被收拾得干干净净,不留一丝慌忙的痕迹。回到市中心和向导约定碰面的河边咖啡馆,我点了一杯甜腻的冰饮,没几口便嘬不动了,倒是店家送的小杯冰茶清爽顺口。晚风微凉,天边泛起深粉色的彩霞。

Thomas看起来年纪不大,是芹苴人。他在胡志明做了很多年的向导,后来决定回到家乡创办一间旅行公司。他的英文说得很溜,上哪儿都带着一包湿纸巾擦擦手,总是耐心地讲解每道菜的正确吃法。看得出来他对美食有一些执着,喝河粉汤的时候会露出幸福的表情。芹苴的年轻人大多会用英文沟通,即便他们下班照样会骑着摩托车排队吃路边摊。得益于当地的大学,你在酒店见到的朴素、谦逊的服务生或许从来没有离开过家乡,却拥有如同白纸一般干净、敞亮的笑容。

这个晚上,Thomas带我去了很多家地道的街边小吃:有油炸的海鲜球,搭配七八种口齿留香的翠绿叶子;有汤水甘甜的当地河粉,有自己动手卷进米纸里的烤肉,当然也不能免俗地尝试了他心中芹苴最好吃的Bun Mi(越南三明治)。最后,我们的旅程用一杯加炼乳的冰咖啡画下句点。咖啡馆一半露天,这会儿有空调的室内反倒寥寥无几,大家都坐在马路牙子上喝东西——和法国人一样,越南人喜欢对着马路打发时光。

芹苴寻鲜指南

你的越南之旅,是时候避开游人如织的胡志明和河内、转向湄公河三角洲后江的右岸一芹苴了。这里不仅是越南的粮仓,也是接近河岸慢生活的最好方式了。

去达

芹苴没有直达中国的航班,需要在河内或其他城市中转,飞行时长约七小时。也可以从胡志明机场驱车前往,车程需要约四个小时。

下榻

抵达芹苴后,入住安缦创始人Adrian Zecha在市中心后江小岛上新开的隐逸酒店——Azerai Can Tho。无论何时到达,你在码头开往酒店的5分钟船程里,心情会神奇般地一跃进入度假状态。在酒店餐厅,你可以吃到鲜到骨子里的越南河粉并从厨师那儿拿到配方,也可以和私人瑜伽教练在日出日落前在大榕树下的微风中舒展筋骨,更不要错过酒店取用稻米和可可等本地材料入料的Spa疗程。(azerai.com)

玩乐

跟随本地专业、国际化的私人向导公司Can ThoRiver Tour,对越南小吃充满热情、熟知每条大街小巷最地道的当地风味的向导Thomas会带着你挨个扫过。正宗的米纸卷、用香叶包裹的炸货、芹苴风味的牛肉河粉和Bun Mi(越南三明治)……唯一的建议是,要提前合理分配每一站你胃部的空间。

法国殖民文化反映在食物层面上就是Bun Mi了,除了外表像我们在巴黎街头买的法棍三明治,做法和内容物都大相径庭。在越南从北吃到南,各地的配方都不一样。我印象中最美味的Bun Mi是在会安的一家小店:破旧的环境里,新鲜的法棍是在一旁的大铁桶里烤出来的,玻璃陈列柜里摆放着鱼露等二十来种不同的食材和酱汁。最令人惊奇的是猪脸肉,好的猪脸肉质地柔滑又有韧劲,和酱汁的味道融合在一起组成馅料的灵魂。就这样,完美的Bun Mi诞生了,那是一首焦香脆和软糯绵的协奏曲。

鱼露的鲜,是越南味觉体系的主心骨。当地人会把大量鲜鱼塞进瓦缸,加入盐、醋、酒、糖、酱油后,把缸埋在盐堆中暴晒。一个月后,鱼肉发酵、溶解,与各种调味料水乳交融。鱼露使看起来平淡无奇的菜味道全然不同,原本油腻的炸物搭配鱼露则会立刻变得清爽、鲜甜起来,炸春卷如此,一碗好吃的牛肉河粉也是如此。

岸边的河粉工坊将大米淘净、碾磨成粉,再用水和成糊,上笼蒸熟后,压成稍微有些厚度的片状并划成宽、窄两种。冷却的河粉可以趁鲜食用,而干燥的河粉更便于运输和保存。好的河粉韧且弹,煮熟后呈半透明的白色,不断也不粘。Azerai的执行总厨Saga Lyer告诉我,在河粉的对决中汤底关乎成败,需用牛骨熬制6~8小时,直到汤味道浓郁,颜色却清浅。各家还会根据自己的秘方加进不同的调味品,美味的秘密全在汤底里。我喜欢把生牛肉、芽菜和各种香料直接藏进碗底里烫至半熟,趁牛肉上还有粉嫩的鲜红色,搭配汤汁一口吃下最妙。

河粉来到世界各地,有时是伦敦的一碗乡愁,有时是巴黎的潮人聚集地,偶尔也加入美式快餐文化。虽然大家熟悉的版本来自旧时西贡(现称胡志明市),事实上,越南河粉随着地域转换有着无穷变化。Thomas带我去吃的芹苴这家的汤头鲜甜,吃得出甘蔗、甚至冰糖的味道。我想这或许和湄公河流域的炎热有关,人们需要足量的糖分支持他们在烈日下生活。吃了几天河粉之后,我在酒店与Sagar上了一节的烹饪课,然后带着一碗好汤料的秘密乘船离开。

鲜是小鲜肉的鲜

杜拉斯对越南的表述毕竟太自我,总带着一些无可厚非。但只要来到那片土壤和空气之中,她的故事便显得理所当然,好像一个讲外语的中国人和一个法国小女孩相爱全然有可能。据说杜拉斯并不喜欢后来翻拍的那部电影,影片中胡志明市港口繁忙的样子倒是深深地刻在了脑海中。

比起芹苴,胡志明市的确鲜活许多。那些藏身在古老的法式建筑之内的、由国际人士和本土年轻势力主导的创意产业纷纷萌芽。几年前,我曾经造访过一家几个年轻人开的以咖啡为主题的买手集合店L'Usine,在那里躲过一场午后的滂沱大雨。暴雨导致全城断电,我借着窗外透进来的光逛着那些他们从全球各地淘来的玩意儿。雨将停的时候,电还没来。店员们在桌上点起蜡烛,因为咖啡机没法用,我也就就着摇曳的烛火慢悠悠地喝茶、吃甜点,度过惬意时光。回头再看那家店,它已经默默长出了三家分支。

也是在那里,我第一次注意到当地的“Bean-to-Bar”巧克力品牌Marou,后来才知道是两个法国人在越南创立的。在一次丛林冒险旅行中,他们无意间发现越南的可可樹和小型家庭种植园,于是决定留下,用传统法国工艺制作只用本土可可的手工巧克力。如今他们的可可田遍布越南各地,用不同颜色区分包装。Marou的工厂位于胡志明市不远的郊区,也在市中心拥有自己的独立店铺Masion Marou,你可以在那些来自越南不同原产地的手工黑巧克力中迷失一会儿。

和来的时候相反,从芹苴返回胡志明机场是上午时分,同一段路却展现出全然不同的景象。有人在路旁的早餐店吃河粉,往来车辆也多了起来,风尘仆仆。

司机载着我穿过胡志明市热闹的中心地带,新鲜事物在这座城市的细枝末节里奋力生长。

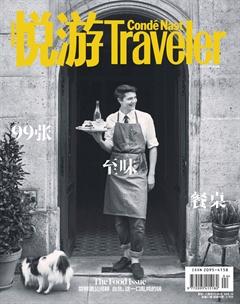

- 悦游 Condé Nast Traveler的其它文章

- 味感旅行

- 从Enigma到斗牛犬

- 跟着编辑部吃早餐

- 听妈妈的话,好好吃早餐

- 最是印度

- 莫斯科,是你吗?