基于扎根理论的地方高校教师教学胜任力模型重构研究1

李小聪,王 惠

(1.淮阴师范学院 法政学院,江苏 淮安 223300;2.淮阴工学院 图书馆,江苏 淮安 223003;3.河海大学 商学院,江苏 南京 210098)

《关于深化教育供给侧结构性改革的提案》提出后,教育领域供给侧改革开始引起关注。2016年中国教师发展论坛上,关于“教师教育的供给侧改革”成为专家、学者共同关注的话题。全国人大代表、昆仑学院院长何华提出,“教育是人才的供给,教育本身就是供给侧”,何院长进一步指出,当前教育存在的突出问题是“我们培养的人才与市场需求脱节,学生普遍缺乏创新精神”。在教育供给侧改革浪潮推动下,未来教师需要具备什么样的核心素养,才能提升教育培训质量和效率是需要我们重新思考的问题。地方高校是我国高等教育的主体部分,是为区域社会经济发展输送创新型人才的前沿阵地,构建地方高校大学教师教学胜任力模型,是提高教学质量,培养创新型人才的关键。

一、文献回顾及相关研究述评

Olson&Wyett(2000)指出教师教学胜任力是指教师具有的与实施成功教学相关的专业知识、技能和价值观[1]。笔者在文献查阅过程中发现,国内专门研究高校教师教学胜任力的文献比较少。以“高校教师教学胜任力”为主题词,期刊来源限定为核心,在CNKI进行检索,检索出文献20余篇。具体来说,以教学模式为分类标准,廖宏建[2]、周榕[3]、颜正恕[4]分别研究SPOC混合教学、远程教学、慕课教学教师教学胜任力模型。例如,颜正恕以McClelland胜任力素质模型为理论基础,通过对浙江省部分高校的100名教师调查研究,指出高校慕课教师教学胜任力包括教学人格、信息素养、晶体能力、教学影响、教学互动、教学管理6个方面[4]。以高校类型为分类标准,郝永林[5]、张祥兰[6]等分别以研究型大学、高职院校教师为研究对象,构建不同类型、不同层次高校教师教学胜任力模型。郝永林以41份文本材料为分析基础,构建包含学术支撑能力、教学转化能力、教师个性态度的研究型大学教师教学胜任力模型[6]。以高校教师为分类标准,熊思鹏等以全国2529位青年教师为研究对象,从知识素养、教学能力、职业品格、人格特质四个维度分析全国高校青年教师教学胜任力差异[7]。

尽管以上研究取得丰硕的研究成果,但也存在一些不足。首先,以上研究都是从某个方面揭示教师教学胜任力,并没有构建地方教师教学胜任力通用模型。其次,以往研究注重对胜任力素质模型的提炼,缺少对胜任力因素逻辑内涵的讨论。基于此,该研究主要以淮阴师范学院教学标兵为研究对象,采用扎根理论研究方法,重构地方高校教师教学胜任力模型。

二、研究方法与数据收集

(一)扎根研究方法

1967年,Glaser等的经典著作《扎根理论的发现》出版,宣告了扎根理论的诞生[8]。扎根理论是一种不需要先验性结论和假设,植根于定性研究资料,经由质化方法来建立理论的方法论[9]。经过40余年发展演变,扎根理论逐步形成经典扎根理论、程序化扎根理论、构建型扎根理论三个不同派系。基于应用普遍性和操作便利性的考虑,该研究采用Strauss[10]等的程序化扎根方法展开研究。一是了解教育供给侧改革背景下地方高校教师教学现状;二是按照理论抽样原则选取淮阴师范学院教学标兵为研究对象,通过听课、访谈、会议记录等渠道搜集原始资料;三是对获取的原始资料进行逐级编码,逐步提炼初始概念、主范畴、核心范畴,重构地方高校教师教学胜任力模型。

(二)收集数据

该研究以淮阴师范学院教学标兵为研究对象。淮阴师范学院教学标兵每三年评选一次,经由多环节评比获得。教学标兵在课程建设、课堂授课、课堂公开示范、课程材料展示等方面获得众多专家和学生的高度认可,属于教学绩优范畴。

资料搜集阶段从2017年5月至8月,长达四个月的时间。研究过程中主要通过三种途径搜集资料。一是观察法。研究者通过参与、观察教学标兵具体的课堂教学,详细记录教师的行动和学生反应,对教师的教学环节设计、教学过程、教学行动和学生的课堂反应进行细节性记录。课堂结束后,全面梳理教学过程,整理记录笔记,探究教学标兵教学工作胜任力要素及其各要素作用路径。二是深度访谈。根据扎根理论质化研究方法要求,通过理论抽样,选择来自不同专业的8名教学标兵作为访谈对象。访谈提纲如下:您如何看待现在的教学工作;请您详细描述教学实践中开展过的成功或失败案例,包括具体情境、当时行为、学生反应、结果等;您认为高校教师应该在哪些方面强化自我;您认为优秀的高校教学能力教师具备哪些能力素质?访谈结束后,研究者结合现场录音进行文字转录,最大程度地保证话语的原始性。三是文本分析法。淮阴师范学院教师教学发展中心开展的有关教师教学能力方面的教学午餐会、教学沙龙、院长论教等论坛、会议文件、记录、报道;学校网站对教学标兵的风采展示、采访新闻稿等。将所有资料进行整理,共形成12份原始资料。研究者随机抽取9份原始资料进行扎根分析,提炼编码,剩余的3份研究资料留作模型的饱和度检验。

三、范畴提炼及模型构建

(一)开放式编码

该阶段主要将原始资料打乱、分解、逐级缩编,逐步萃取能反映问题本质的概念[11]。开放式编码过程中需要注意两点:一是要充分还原被访谈者的语言情境,深入了解访谈者的动机和意图;二是要去除个人定见、绝不能先入为主,深入研究被研究人群的“原话”,从中抽取相关概念[12]。该研究在开放式编码阶段,首先对形成的9份资料不断分类、比较、筛选、标记,初步挖掘出326条原始信息129个初始概念(a+表示);然后进一步提炼初始概念,删除内容交叉或重复的概念,形成72个正式概念(A+表示)。最后剔除出现频率低于、等于3的概念,最终形成15个范畴(AA+表示)。表1列举了部分主范畴的开放式编码过程。

表1 开放式编码示例

(续表1)

(二)主轴编码

主轴编码阶段需要将开放性编码阶段形成的概念进行聚类分析,发现和建立范畴之间潜在的逻辑关系[13]。在主轴编码阶段共得到3个主范畴:角色胜任力、岗位胜任力、发展胜任力。其中,角色胜任力包括教学人格、教学表达与交往、教学影响、教学环境适应、政治思想引导5个子范畴;岗位胜任力包括教学研究、教学管理、教学知识、教学设计、教学评价5个子范畴;发展胜任力包括职业品格、职业认同、信息素养、教学变革创新、持续学习5个子范畴(表2)。

表2 主轴编码范畴及逻辑

(三)选择式编码

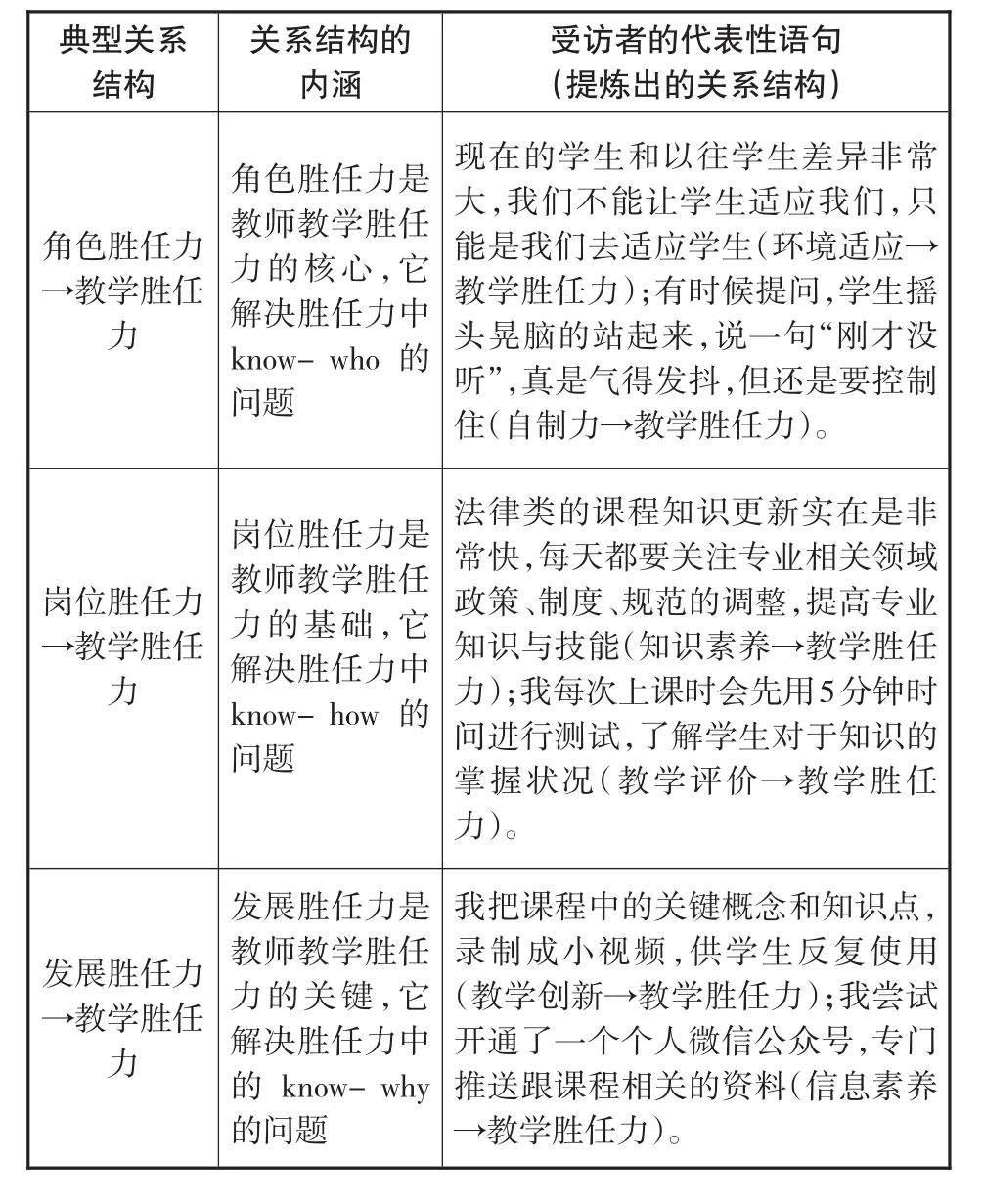

在选择式编码阶段,通过不断挖掘主轴编码形成的主范畴,逐步提高概念抽象层次,从主范畴中开发出统领所有范畴的核心范畴,并以“故事线”的形式将各种关联变量纳入到简明紧致的理论模型中去[14]。在编码过程中发现,各个主范畴都是围绕教师教学胜任力展开的,故将“教师教学胜任力”定义为核心范畴。各主范畴的关系结构及受访者的代表性访谈语句如表3所示。

围绕核心范畴,以Defillippi&Arthur胜任力理论为指导,构建地方高校教师教学胜任力模型(图1)。该模型所蕴含的基本关系准则为:角色胜任力、岗位胜任力、发展胜任力三个主范畴对教师教学胜任力存在显著影响;但三个主范畴的作用机理不同,其中,角色胜任力(know-who)是核心,岗位胜任力(know-how)是基础,发展胜任力(know-why)是关键。

(四)理论饱和度检验

用预留的3份资料对研究结果进行理论饱和度检验。结果显示,新的访谈资料的加入并未发展出新的范畴,主范畴内部也没有衍生出新概念。由此可以认为该研究运用扎根理论方法对地方高校教师教学胜任力探索性研究结果达到理论饱和。

表3 主范畴的典型关系结构

图1地方高校教师教学胜任力模型

四、研究结论和模型阐释

基于对以往文献的梳理,该研究选取淮阴师范学院教学标兵为样本,运用扎根方法探究地方高校教师教学胜任力模型。该模型包括3个主范畴:教学角色胜任力、教学岗位胜任力、教学发展胜任力。在范畴提炼过程中,根据范畴及概念间的联结关系,构建地方高校教师教学胜任力通用模型,并进一步阐述了各主范畴与教学胜任力的作用机制和作用路径。

角色胜任力是地方高校教师教学胜任力的核心要素,它解决了教师教学胜任力素质模型中的“知道谁(Know-who)”问题,主要通过教学人格、教学表达与交往、教学影响、教学环境适应、政治思想引导5条路径发挥作用。以正式思想引导为例,为人师者,不仅是传授专业知识,更重要的是要扮演好起学生“思想引路人”的角色,注重立德树人,旗帜鲜明加强学生思想政治、品德、社会主义核心价值观引领教育。岗位胜任力是教师教学胜任力的基础要素,它解决了教师教学胜任力中的“知道怎么样(Know-how)”问题,主要通过教学研究、教学管理、教学知识、教学设计、教学评价5条路径发挥作用。以教学设计为例,针对教学对象、教学内容,灵活安排教学,调整教学方法,是课程教学的关键环节。发展胜任力是教师教学胜任力的关键因素,它解决了教师教学胜任力素质模型中的“知道为什么(Know-why)”问题,主要通过职业品格、职业认同、信息素养、教学变革创新、持续学习5条路径发挥作用。以教学变革创新为例,高校教师突破传统教学桎梏,采用新思维、新方式,变革、创新教学,才能增加教学魅力,实现教学发展。

另外,地方教师教学胜任力模型中的各因素之间存在相互作用关系。通过对访谈资料的因果关系分析,发现15个子范畴间存在些典型的相互作用关系。例如:环境适应和教学变革创新之间存在明显的因果联系,在访谈资料中的典型引用语证据为:“我们要适应教学对象、教学环境甚至是社会的需求变化,结合教学内容,努力探索、创新教学模式”。教学人格和教学管理之间存在明显的因果联系,在访谈资料中的典型引用语证据为:“真正诚实正直的教师,善于公正合理分配教学资源,懂得公平对待不同学习层次的学生”。这些潜在的因果关系可以进一步升华为地方教师教学胜任力的间接影响因素,帮助我们深入挖掘地方教师教学胜任力影响因素。由于篇幅所限,各交互因素的作用方向和作用机理有待于我们在后续的实证研究中进一步验证。

五、研究意义和研究趋势

(一)研究意义

教育供给侧改革背景下,进一步重构地方高校教师教学胜任力模型非常具有理论和现实意义。该研究基于扎根方法,通过探索性研究建构出地方高校教师教学胜任力模型,并进一步描述各胜任力因素及其相互关系对教师教学胜任力的作用路径,并通过实证研究对模型进行验证;其次,国内文献中对于地方高校教师教学胜任力的研究非常少,尚未形成地方教师教学胜任力通用模型。该研究建构了地方高校教师教学胜任力通用模型,弥补了国内这方面研究的不足。

习近平指出,教师“要做学生锤炼品格的引路人,做学生学习知识的引路人,做学生创新思维的引路人,做学生奉献祖国的引路人”。该研究以教育供给侧改革为研究视角,仅仅围绕高校教师教学胜任力这一中心命题,探讨地方高校教师该具备什么样的胜任素质,才能当好学生的“引路人”。该研究模型为提升地方高校教师教学胜任力提供思路,同时为地方高校教师继续教育、教学改革、培训提供指导。

(二)未来研究趋势

研究过程中也存在一定的局限性,主要体现在两个方面:一是访谈对象仅局限于淮阴师范学院教学标兵,样本来源局限性较大,可能存在胜任力要素提取不充分问题。在后续研究中可进一步扩大样本调查量,选取不同省域高校教学名师为研究对象,在更大范围内构建地方教师教学胜任力通用模型。二是实证研究只是对模型进行验证,但是并没有深入探讨胜任力要素之间的相互关系、教学胜任力前因变量、不同类型教师教学胜任力因素差异等问题,这些问题将是未来研究的重点。

参考文献:

[1]Olson,C.O.&Wyett,J.L..Teachersneed affective competencies[J].Education,2000(4):741.

[2]廖宏建,张倩苇.高校教师SPOC混合教学胜任力模型[J].开放教育研究,2017(5):84-94.

[3]周榕.高校教师远程教学胜任力模型构建的实证研究[J].电化教育研究,2012(11):86-93.

[4]颜正恕.高校教师慕课教学胜任力模型构建研究[J].开放教育研究,2015(12):104-112.

[5]郝永林.研究型大学教师教学胜任力建模[J].高教探索,2015(8):76-82.

[6]张祥兰,许放.项目化课程改革中高职院校教师教学胜任力研究[J].高教探索,2009(6):123-127.

[7]熊思鹏,何齐宗.高校青年教师教学胜任力的调查与思考[J].教育研究,2016(11):126-133.

[8]GLASERBG,STRAUSSA.The Discovery of Grounded Theory:Strategiesfor Qualitative Research[M].Chicago:Aldine,1967.

[9]STRAUSSA,CORBINJ.Grounded Theory in Practice[M].Thousand Oaks,CA:Sage,1997.

[10]Strass A,Corbin J.Basics of Qualitative Research:Grounded Theory Procedures and Technique[M].SagePublications:Newbury Park,1990:25-36.

[11]Glaser BG.Theoretical Sensitivity[M].Mill Valley,CA:Sociology Press,1978:35-60.

[12]李小聪.基于扎根理论的高校大班课堂学生互动参与驱动研究[J].重庆高教研究,2017,5(3):73-79.

[13]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2010:128.

[14]Pandit NR.Thecreation of theory:Arecentapplication of thegrounded theory method[J].The Qualitative Report,1996(2):1-14.