基于标本探究中国植物的组成变化趋势和新物种发现的可能性

戴迈凡,向杰平,刘吉安,首文华,肖翠,张德纯,范雪,赵晓倩,刘博,*

1.中央民族大学 生命与环境科学学院,北京 100081

2.中国科学院植物研究所,北京 100093

引言

中国各省、市、自治区的累计面积之和约为 966.7772 万 km2,面积广阔,同时拥有 1.8 万千米的大陆海岸线和数量众多的岛屿,所以中国境内的气候多变,热带雨林气候、亚热带季风气候、温带季风气候均有分布,因此植被类型丰富,由此也促使中国拥有了丰富的生态系统类型。如云南省和海南省的热带雨林,中国东南部的常绿落叶阔叶林,华北地区的落叶阔叶林,东北的常绿针叶林。我国的近现代,由于现代科学发展滞后,植物志中最早的植物的鉴定与命名是在 1753年由外国人完成的。而随着改革开放后,我国自然科学的快速发展,在植物学的研究领域也取得了明显的成效。根据 2016年植物学界的三大专业期刊 (The Plant Cell, Plant Physiology, The Plant Journal) 的统计数据可知,中国在这三大期刊上的发文量累计 244 篇,仅次于美国,而优于德国 (第三)、法国 (第四) 、日本 (第五) 等发达国家[1]。

1 材料与方法

本文主要根据中国植物志的标本数据信息,采用Microsoft Access、Microsoft Excel 和 SPSS 软件分析,对数据信息进行统计整理,对整理的结果进行进一步分析,分析内容包括:植物新种发现年份,命名人,植物科属分布,异名,亚种,地理分布等。对这些信息进行统计分析从而得出科学的发展状况、植物的进化水平及生境类型等。

2 结果与讨论

2.1 中国植物命名人概况

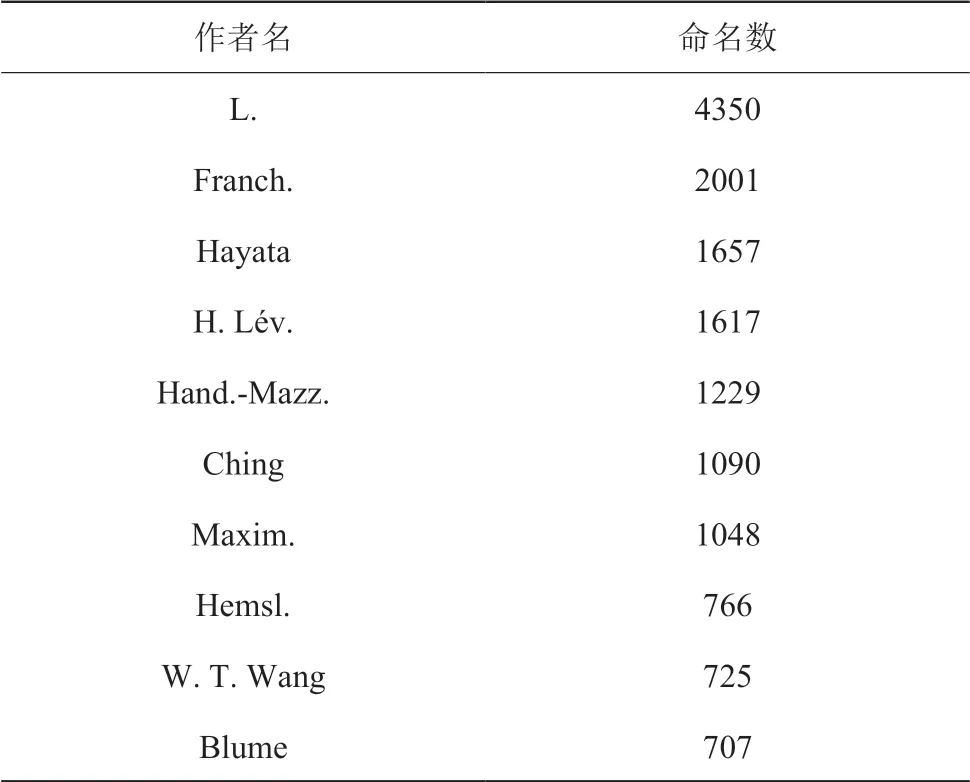

在中国植物学发展史中,自 1753年起才有发现新种的具体发现年份和命名,而当时中国仍然处于封建社会时期,在关于植物学方面并没有学习到西方对植物系统的命名与鉴定。通过对中国植物志现有的 39586 份植物数据进行数据分析,我们也发现到了中国植物的命名主要是由外国人先行进行的,在中国植物志现有数据分析结果中我们发现命名数量前十名的命名者中仅有两位为中国人 (表 1),分别为第六名的秦昌仁先生与第九名的王文采先生,两人分别发现了 1090 与 725 种植物并予以命名。但我们对数据整体分析发现:中国学者发现本土植物并予以命名的数量远远少于外国学者的命名数量。这主要是由于我国近代的国情导致,当其他国家处于资本主义发展阶段时已经开始重视自然科学邻域的研究,而在植物学邻域中对新种的发现与命名更是在上世纪工业革命之后,交通的便利为各国学者提供了到达世界各地发现新种的机会。并且在 1753年植物的双命名法确定,为学者们更加系统地命名植物提供了理论支持。而在当时,中国仍然处于封建社会时期,对于植物的命名并不看重,由于中国学者跟其他国家学者交流过少,这种被国际上公认的植物命名法也在很久之后才为中国学者所用,而之前大多数的植物命名用的俗名命名这种命名,并不被国际所认可,这也是中国本土植物大多由外国学者所命名的重要原因之一。

2.2 中国植物发现及命名新种年份分析

现代植物分类基本原理是英国生物学家雷在 17 世纪末确立的,他把有花植物分为单子叶和双子叶,进一步再分为迄今仍在沿用的许多植物科。1753年瑞典植物学家林奈发表“植物种志”,确立了双名制。他将生殖性状 (花) 用作重要分类依据,他确立的 24 纲主要建立在花的雄蕊数目上;每个纲再用花柱的数目分成目。林奈的贡献还在于把约 6000 种植物归入各属 (今天还用同样安排),仔细描写,并校勘了他所知的种和以前植物学家的命名和描写,再按双字命名法命名。此法立即被其他植物学者所接受。因此只有从 1753年开始,从一个学者到另一个学者去跟踪一种植物才比较容易和可能。所以在中国植物学发展史中,自 1753年起才有发现新种的具体发现年份和命名。而 18 和 19 世纪期间,中国主要处于半殖民地半封建社会时期,社会经济和自然科学发展相对滞后,中国植物新种的发现主要依赖于外国学者来到中国考察时的发现。近代植物分类学在欧洲兴起之时,中国丰富的植物资源便已引起早期欧洲学者注意。欧洲人在中国的专业性植物采集开始于 17 世纪中叶,但对中国植物资源的认识则可追溯到 13 世纪后期。鸦片战争后,西方人在中国的大规模植物标本采集活动遍及全国各地,尤以西藏、台湾、西南、华南和西北为多。这一情形一直延续到 1949年中华人民共和国成立。由于外来资本主义国家的植物学发展较为迅速,例如:瑞典人扬斯和扬森兄弟在 1590年做成复合显微镜,17 世纪名种型式显微镜出现后,由胡克、格鲁、马尔皮基开创了植物解剖学。17~18 世纪,卡梅拉里乌斯及布尔哈夫等人观察到植物的性别、花粉及受精作用等现象,推动了植物胚胎学等的发展。到 19 世纪中期植物学各分支学科已基本形成。达尔文、孟德尔的工作更为植物进化观和遗传机制的确立打下了基础。上述这些技术的发展,为外国植物学家研究我国植物奠定了基础,所以在 1753 至 1900年期间,中国植物发现新种数并不少。从 1753年起到 1800年,共 2002 新种,从 1801年到 1900年共 10691 新种。

表1 植物命名人概况Table 1 Plant names of nominees

为了对植物新种发现的时间规律有一个更深刻的了解,我们对不同的时间内发现的植物总数进行了多样性分析。生物多样性测定主要有三个空间尺度:α多样性,β 多样性,γ 多样性。α 多样性主要关注局域均匀生境下的物种数目,因此也被称为生境内的多样性 (within-habitat diversity)。β 多样性指沿环境梯度不同生境群落之间物种组成的的相异性或物种沿环境梯度的更替速率也被称为生境间的多样性 (between-habitat diversity),控制 β 多样性的主要生态因子有土壤、地貌及干扰等。γ 多样性描述区域或大陆尺度的多样性,是指区域或大陆尺度的物种数量,也被称为区域多样性 (regional diversity)。控制 γ 多样性的生态过程主要为水热动态,气候和物种形成及演化的历史。

由于缺少个体总数、降雨量、环境因素数据我们仅能采用 α 多样性中 Gleason (1922) 指数对中国物种多样性指数进行描述。

式中 A 为单位面积,S 为群落中的物种数目。

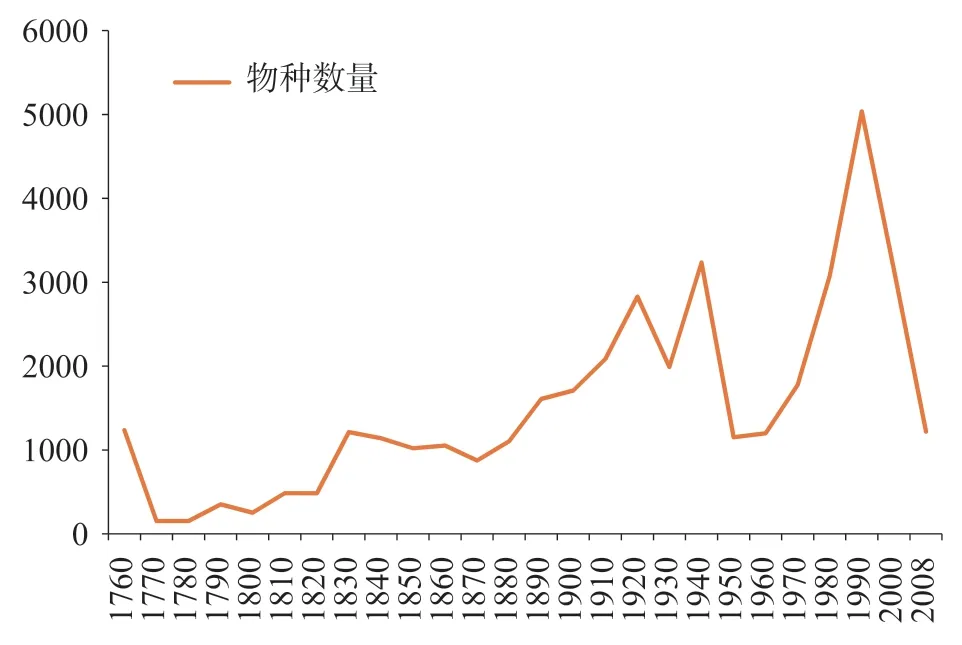

我们以 10年为单位对每 10年发现物种数目进行分析。植物的发现跟年份有着显著相关的关系,据统计可知,在 1900年以前,除了刚刚有数据记载的时候有一个比较明显的峰值以外,总体趋势为稳步上升的。自 1900年以来中国每十年发现植物新种的数量状况如图 3-1 所示。由图表可得,自 1900年以来中国发现植物新种数量一共有三个高峰时段,分别出现在 1911-1920年,1931-1940年以及 1981-1990年。而发现新种最多的时段为 1981-1990年,该时段发现植物新种的数量达到 5037 种,占自 1900年以来发现新种总数量的 18.83%。除此之外,我们发现,自 1940年以后,发现新种数急剧下降,图 2-1 中显示发现新种最少的时段为 1941 至 1960年期间,在这二十年期间,发现新种数共为 3350 种,仅占 1900 以来总数的 12.52%,而 1960年以后,发现新种数量缓步升高,直至最高点,而 1990年以后,发现新种数下降。这由于不同时期产生的技术及思想而导致的。例如 1980-1990年植物新物种的发现达到了一个高峰值就与改革开放后社会经济以及当时社会对自然科学的重视程度的提高存在着很大的关系,但在 1990年的高峰之后,植物的发现呈现一个下降的趋势,这是因为科学发展到一定程度所导致的瓶颈期。

图1 不同年份发现物种数的统计表Fig.1 Statistical table of the number of species fourd in different years

2.3 中国植物的科类分布

根据目前植物志中所拥有的数据,有 99.2% 的植物属于菊科 (7501),禾本科 (6895),豆科 (5720),兰科 (3951),蔷薇科 (3799),毛茛科 (2592),杜鹃花科 (2273),百合科 (2221),唇形科 (2176),莎草科 (2135) 这 10 个科。

这 10 个科均属于被子植物,其中兰科和菊科分别为被子植物中第一和第二大科。这是由于被子植物是植物中最为进化的门,被子植物对于环境的适应性最好,所以其分布最广,数目也较多。

同时,这几个科也是相对进化程度相对较高的几个科,我们对具有亚种的植物进行归类整理,并应用软件对其所在的科进行降序排列,发现其中菊科、蔷薇科、禾本科、毛茛科、豆科中,具有亚种的植物种类最多。其数量如下表 3-6 所示:

表2 描述性统计量Table 2 Descriptive statistics

表3 相关性Table 3 Correlations

这几个科均包括在表 2-5 中。这表明这五个科具有较大的进化潜能,比较有可能进化出不同的种。

2.4 异名情况

本文对植物的接受名及其历史上曾经存在的错误命名进行了统计分析。错误命名在很大情况下是由于命名人的认知角度不同造成的,有的人会选择从植物的形态入手进行命名,而有的发现者则倾向于根据功能来进行命名,这是最容易造成错误命名的一种情况[2]。除此在外,在自然条件下,由于植物分布在不同的地区会根据所处的环境分化出不同的生态型,所以容易造成植物学家在根据植物的表型进行判断的时候有所忽略,只根据植物最常见的形态进行判断,而没有进行进一步的基因鉴定,这种情况容易造成植物学家的错误判断。

同时,植物表现出不同的生态型也是植物进步的前提,只有能根据生存环境做出相应的可以稳定遗传的改变才能够在自然选择中幸存下来进而发生最终的新物种的形成。

本文对存在着较多错误命名的植物进行归类总结,这些植物存在着较大的形成亚种甚至发展成不同的独立植物物种的可能性。

2.5 中国植物的主要分布省份及主要生境类型

中国几乎包括世界上除了极地冻原以外北半球所有的主要植被类型,并具有有高原高寒植被。全国自然植被包括 29 植被型、52 亚型和 600 多个主要群系。我国的植被分布规律既不以纬向变化为主,也不以经向变化为主。造成这样变化主要的原因是不同地区气候的变化[3],而在各种气候条件中对植被分布影响最大的主要是水分和热量[4,5],我国的东南地区以热带雨林气候和亚热带季风气候为主,降水丰富、热量充足,植物丰富。同时东部地区的大部分地区靠近海边,降水量相对于中西部以及内陆地区更为丰富。由于降水和热量所导致,我国东半部的森林植被,南北方向上的变化很明显。但就全国来说,是从东南向西北递变的,依次出现森林、草原、荒漠和裸露荒漠[4]。青藏高原上的植被,也不是像从前有些人所想象的“寒原一块”,其植被分布有明显的地带性分异,大致是东部和南部高原边缘为森林地带,向西北依次为高寒草甸、高寒草原和高寒荒漠,在 7000m 以上的海拔地区则仅有寒冷潮湿多雨冻原、高山草甸类植被的分布[6]。

表4 自 1753年来中国每 10年发现的新物种的数Table 4 Number of new species found in China every 10 years since 1753

图2 各个省份物种数量Fig.2 Number of species in each province

根据目前的一些研究表明,随着气候的变化,有一些地区,尤其是生态过渡态地区,植被类型会过渡变化,如一些阔叶林向针叶林入侵。根据 GAMs 途径的统计计算可知,植被的分布不仅是与气候有关还与地形存在着较大的联系。根据气候和地形的综合影响,进行分析概括 (如图 3-2 所示),不同地区的植被分布八大植被区域的植被概况如下:

表5 植物数据中数量排名前十的科Table 5 Number of top 10 plants in plant data

表6 具有含亚种的种最多的 5 个科Table 6 5 Families with the largest number of subspecies

(1) 大兴安岭北部寒温带落叶针叶林区域:我国大兴安岭北部的落叶针叶林是欧亚大陆北方针叶林的一部分,以兴安落叶松 (Larixgmelinii) 为建群种的兴安落叶松林主要分布在大兴安岭林区,是我国寒温带针叶林区北段的地带性植被,也是环球北方森林的组成部分,属于东西伯利亚南部落叶针叶林沿山地向南的延续部分,位于我国全球变化敏感区域。

(2) 东北、华北温带落叶阔叶林区域:本区域包括东北东部山地,华北山地,山东、辽东丘陵山地,黄土高原东南部,华北平原和关中平原等地。东北地区气温呈现从南到倍递减的趋势,自北向南路越了 3 个温度带,分别是寒温带、中温带和暖温带,大部分处于中温带,所以中部和东部地区以温带落叶阔叶林为主[7]。华北平原北起燕山,西沿太行山、伏牛山,南抵淮河干流及苏北灌溉总渠,东临黄海和渤海,除了极少部分的丘陵地区外,大部分地区地势平坦,属于温带季风气候,在华北平原,除了农作区以外,所占面积最大的是森林生态系统[8]。东北和华北的温带落叶阔叶林区一起共同组合成一整块研究区域。

(3) 华中、西南常绿阔叶林区域:本区域包括淮河、秦岭到南岭之间的广大亚热带地区,向西直到青藏高原边缘的山地。我国亚热带是世界上南北两半球同纬度地区,唯一的面积最广大的湿润亚热带,这是我国的宝贵财富。

表7 存在最多的错误名的植物Table 7 Plants with the most error names

(4) 华南、西南热带雨林、季雨林区域:这一区域包括北回归线以南的云南、广东、广西、台湾四省、区的南部以及西藏东南缘山地和南海诸岛。华中和西南地区位于第二和第三阶梯之间,地形复杂,为季风气候降雨量普遍较为丰富,所以植被的数量和类型均十分丰富[9]。

(5) 内蒙、东北温带草原区域:包括东北平原、内蒙高原和黄土高原的一部分。本区域可以划分为草甸草原、典型草原、荒漠化草原、森林等。

(6) 西北温带荒漠区域:我国荒漠地区年降水量大部在 200 毫米以下,很多地方不到 100 毫米,甚至不到 10 毫米,属于温带干旱气候和极端干旱气候。这里的植物普遍具有旱生特征,其旱生形态有:叶片缩小,叶子退化成刺,叶片完全退化,茎、叶被有密集的绒毛,或出现肉质茎和肉质叶等,以便减少水分蒸发或贮集水分。同时这里植物的根系特别发达,在很多情况下能够深达几十米,有的根系重量是地上部分的 8~10 倍,这样便能从土层吸收水分就能更深更广。这是在干旱生态环境下植物长期适应演化的结果[10]。

表8 中国各省份的物种数量Table 8 Species numbers of provinces in China

(7) 青藏高原高寒草甸、草原区域:青藏高原作为世界上海拔最高的高原,平均海拔在 4000m 以上,也因此被称为世界的第三级[11,12]。高寒草甸是青藏高原地区的主体生态系统[13],本区域包括青海和西藏东南半部的大部分地区,并包括川西和云南西北部部分地区。由于海拔引起的高寒,使得在青藏高原上有典型的高寒草甸、草原。

(8) 高寒荒漠区域:分布在西藏西北部,海拔高度在 4500~5000 米以上。年降水量在 100 毫米以下,有的地方不到 20 毫米,气候特点是寒冷而干燥,全年平均气温在 0℃ 左右,但夏季白天气温经常升高到 20℃ 以上。植被是以垫状驼绒黎、藏亚菊、蒿类为主的高寒荒漠植物,受该地区的干旱严寒以及高辐射的环境条件的影响,该地区的植物普遍具有超旱生、耐寒温等特点[14]。

对植物进行相应的区系的划分能够有利于有针对性的对特定类型的植物进行更加系统和科学的研究。有利于植物的相应表型的成因探究,也有利于植物的趋同进化的相关研究[15-18]。

除此之外我们还以行政区分划分单位,对不同省份的已发现植物物种数量进行了统计,其中植物热点地区主要分布于我国南方,结合植物的生理需求,这主要是与温度、降雨量及日照长度有关。

从表 3-8 可知中国物种数量最多的 5 个省份云南,四川,广西,西藏,贵州都位于中国的西南部,这里有热带雨林、季雨林区,亚热带常绿阔叶林区和高寒草甸、草原区之间的交界处。以植物资源最丰富的云南省为例,云南处于低纬度、高海拔地区,气候类型多样,河川、湖泊纵横,地质现象复杂多样,自然资源得天独厚。全省气候类型丰富多样,有北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、南湿带、中温带和高原气候等7种气候类型。气候特点呈现三个特点:(1) 气候的区域差异和垂直变化十分明显;(2) 是年温差小,日温差大;(3) 是降水充沛,干湿分明,分布不均。云南地处的特殊的地理位置和立体气候特征,孕育了种类繁多的生物资源,是全国植物种类最多的省份,几乎集中了从热带、亚热带至温带甚至寒带的所有物种。而其他四个省份与云南相邻,所以物种丰富度也较丰富。除了气候以外,西南地区多丹霞地貌,丹霞地貌是一种特殊的地貌,丹霞地貌往往会使得该地区具有一些独特的植被和植物区系组成[19]。以广东丹霞山为例,调查其山顶和山脚的植物的叶面积、比叶面积、树皮、枝下高和冠幅的数据,发现这些方面均出现了生态型的差异[20]。因为气候和地区的复杂性,使得我国西南地区发现新物种的几率也较高。相对于西南地区,西北地区的物种丰富度较差,但西北地区存在着 10.5% 的森林分布面积,主要为针叶林、针阔混交林、落叶阔叶林、常绿阔叶林,其中西北地区有国家重点保护植物 45 种,占全国国家重点保护植物总数的 15.0%[21],西北地区的气候条件特殊,一些物种可能会在西北地区发展出适合干旱等逆境条件的生态型,进而进化为亚种、种。同样的,青藏高原由于气候、地理条件特殊,具有典型的高寒植物,并且由于青藏高原的隆起造成了许多物种的爆发式形成。所以西北地区和青藏高原地区虽然发现新种的潜力不如西南地区,但也是植物多样性的重点保护地区,需要时刻注意其发展变化,做到在保护的基础上能有新的发现。同时,由于近几年来,受气候变化的影响,中国的植被分界发生了一定的变化。根据孙艳玲等人的研究可得知从二十世纪初开始,热带季雨林、雨林植被类型整体向西移动,北方针叶林植被分布东界西移,而温带针叶林植被的分布东界则发生了东移。由于植被分布界的变化,可能造成某些特定生境的植物的灭绝以及,同时某个地区的植被的变化也极有可能会导致新种的发生,所以需要关注植被的分布区的变化[22]。

最后我们需要考虑的是人类活动造成的影响,由于现在科技发达,人们的活动范围越来越广且影响越来越大,人对自然本地物种造成的影响越来越大,同时由人类活动带来的入侵种也容易对本地物种造成影响,所以,最有可能发现新物种的地区应该在人迹罕至的地方。

3 总结

综上所述,我们根据中国植物志现有的 39586 份植物数据进行数据分析整理来研究中国植物的现状,统计了中国现有的植物主要归属的科类,发现的年份,分布的区域,进行了不同时间段发现植物的数量以及植物的异名比例的统计分析。本文从多个角度反映了中国在研究植物方面的进展和中国植物的组成变化趋势,并从中发现哪些植物具有不同的生态型,具有较大的进化可能性,为中国植物的保护和对植物资源的利用提供了一定信息,有助于我们了解中国植物学发展和资源分布的现状,并对植物学进一步的研究进行统筹规划。