论工程设计中的实践推理

李秀波,赵 亮

(1.中国科学院大学 人文学院,北京 100049;2.长沙理工大学 哲学研究所,湖南 长沙 410114)

实践推理是工程设计活动中的主要推理形式。工程设计本质上是一种从工程目的到工程结构的实现过程,其中的推理活动主要是一种目的-手段的决策推理,体现出一种实用主义色彩。换言之,工程设计主要涉及回答 “设计者应该如何行动”的推理活动。然而,解释推理、类比推理和演绎推理等理论推理形式无法解决其中“应当”的问题,导致“命令性逻辑的悖论”问题[1]。相反,实践推理是从“应然”非演绎地推出“行动”的一种推理活动,更符合工程设计活动的本质。同时,在现实的工程设计实践中,设计者通过理论推理建立了工程认知,为行动提供合理性支撑。可以说,设计实践中既存在涉及工程认知的理论推理,也存在涉及工程行动的实践推理,理论推理与实践推理一体化于人类的技术活动中[2]。尽管如此,实践推理在工程活动中是更基本的推理形式,正如理论推理之于科学活动一样。

针对工程设计中实践推理的分析,学界已经有了初步研究。Umeda等指出工程设计中的推理形式是以“功能推理”(Functional reasoning)为特征的,即设计者以“功能”作为原点展开的推理活动[3]。基于此,技术哲学的荷兰学派建立了“结构-功能”概念框架,尝试解读从技术人工物的“功能描述”转译为“结构描述”的功能推理过程[4]。还有人尝试建立功能推理模型,呈现出以“功能”为核心的功能推理全貌[5]。其中,以Stone和 Wood提出的FB功能推理模型(The Functional Basis approach)为代表[6]。该模型用一种动词——对象(verb-object)语言把功能描述为一项“操作行为”作用于技术人工物运行的动力学机制的过程。该动力学机制可以选择“流描述”(物质、能量和信息流)作为描述语言建立表征模型[7]。总体来看,以“功能”为核心的设计推理的描述方式离不开结构、行为、功能、行动和目的五个概念[8]。虽然当前研究能够描述工程设计推理活动的逻辑结构,却没有体现出工程设计的地方性、实践性和创新性特点。本文从实践推理的一般特点出发,分析了工程设计中实践推理的有效性与工程知识的关系,并根据工程知识中显性知识和隐性知识的区分,提出了一个描述工程设计中实践推理思维的双知识模型,从另一个角度呈现工程设计中的推理过程。

一、实践推理及其有效性问题

在人们的行动中,理性主体选择一种手段去实现特定目的。在行动之前,主体会借助实践理性来论证手段的合目的性,并建立关于“某行为应该是有效的”信念,该过程即实践推理的过程。可以看出,实践推理是从“应然”非演绎地推出“行动”的一种推理,其结论为行动、行动意图或行动信念[9]。其过程一般包含目的、对象、手段、理由、行动等要素。

G.H.Wright给出了实践推理的一种典型形式[10]:

大前提:主体S想要达到目标x;

小前提:主体S相信(除非S采取行动y,否定他不会达到x);

结论:S必须采取行动y。

冯·赖特把x称为目的,而y则是实现目的的一种行动或手段。这种形式的论证涉及了实现目的的必要手段和结论。通过对一个目的的陈述以及基于自然因果关系的条件性陈述,结论陈述了一种行为,指向一种实践的必要性。可以发现,在这个基本结构中,大前提是对主体的意向目的的陈述,是一种规范性陈述。小前提是对手段/方式的陈述,是一种描述性陈述。结论可能是一种规范性陈述(意向或信念),也可能是一种描述性陈述(行动)。有人认为,实践推理的大前提也可以是意图或信念,实践推理存在目标-行动、意图-意图、意图-信念、信念-信念、信念-意图五种基本模式,若按照推理结果的类型,则可以概括为行动推理、意图推理、信念推理三种类型[11]。归根结底,实践推理的实质是一种从应然到行动的推理。

根据以上论述,相较于理论推理,实践推理的特征可以归结为以下两点:

一是,与理论推理不同,实践推理的小前提是实现大前提的理由,而不是原因。主体认为有充足的理由采取相应的手段以实现某个目的,且主体具有对该手段有效性的信心。“理由”是对某一行为的合理性的说明,而“原因”则是对造成某个行为的推动力与该行为之间关系的描述。简而言之,“理由”是一种理性说明,而“原因”是一种事实描述。只有当主体建立起了采取某个行动的信念,实践推理才能够达成。然而,主体的信念并不能保证手段具有事实上的有效性。也就是说,实践推理的达成并不需要信念与手段的有效性是一致的[12]。甚至,主体会基于错误的知识建立起某个行动的信念。因此,行动的实施需要充足的理由。

二是,实践推理并不能保证推理过程的逻辑必然性。从逻辑学角度看,实践推理只是一种推理形式,并不能导致一种逻辑学意义上的逻辑必然性。因此,并不存在实践推理的逻辑必然性,尽管实践推理的过程本身存在着某种逻辑结构。实践推理的前提并不逻辑必然的蕴涵着结论,推理过程存在着演绎逻辑的鸿沟。实践推理的结论不是一种事实性陈述,因此,“实践推理不似演绎的科学逻辑那样具有真或假、对或错这样的确定真值。实践推理是三值逻辑,其逻辑真值不是真或假、对或错,而是有效、无效和不确定三个真值”[13]。即,实践推理的结论在多大程度上能实现主体的意图[14]。

实践推理的两个特征表明,推理的有效性不能从推理形式和前提中得到保证。在实践推理中,小前提中含有结论的充分条件,而非必要条件,而结论是实现大前提的必要条件[15]。显然,前提和结论之间不是充分且必要条件关系。这说明,实践推理的结论呈现出一种开放性或不确定性。

那么,如何解释实践推理的有效性呢?前文已表明,实践推理是要为目的实现提供有效手段。换言之,主体通过实践推理能够获得充足理由相信某个手段能够达到特定目的。手段的有效性是有原因的,即目的-手段推理中暗含着一种引起与被引起的关系,隐藏着一种行动的可实现性[16]。正是这种蕴涵着的因果关系使得从表达目的的 “应然”陈述过渡到表达手段的“实是”陈述成为可能。

实践推理的有效性来源于前提的实践可能性。Georg Spielthenner认为实践推理的结论是一种实践判断,应从效果上来评判实践推理的有效性/合理性(valid)。当主体认为结论导致的结果是最具价值的,且不按照推理结论去行动,就不会发生相应的结果,此时实践推理才是有效的[17]。从逻辑形式上来讲,实践推理的合理形式应该包含道义算子(the deontic operator)和评价算子(the valuation operator)[17]。道义算子是指从道德的意义上某行为应该做的,评价算子是指从主体的角度看某行为是最有价值的。包含两个算子的实践推理才能提供实践意义上的合理性。

具有实践可能性的前提命题中包含很多知识要素[18]。这些知识要素涉及目标的描述、行动序列、反馈、行为的层次描述、行为条件预测、行为的可塑性、记忆性知识、主体的批判精神等[19]。而且,可靠的知识要素是有效的实践推理所必需的[20]。一般而言,知识的可靠性来源分为外部根据和内部根据。外部根据是指知识是通过客观存在的外部因果关系产生的真信念;内部根据是指使得主体有理由相信该信念的本质理由不可以是假的。如果认为可靠的知识为实践推理提供了某种目的-手段的因果关系,则可以称外部根据获得的是事实性因果,而内部根据获得的是意向性因果。

首先,事实性因果。主体需要具有关于行动发生的客观过程的因果性知识说明,即主体采取的行动与行动的预期结果之间是有因果必然性的。这种因果关系关涉到行动所引发的一系列现实影响及其评价,从而帮助主体建立行动与实际结果之间的事实性因果关系。这种因果性知识说明为行动提供了一种工具意义上的解释。

其次,意向性因果。主体需要具有关于自己如何建立行动有效性信念的知识说明,即主体所建立行动有效性信念的方法与信念的真假有一种必然关系。塞尔认为:“我们行动中的身体动作是由我们的意向引起的。意向使事件发生,所以它们是原因;但它们也具有内容,因此能在逻辑推理过程中出现。”[21]这里的意向是指主体基于信念要采取行动的意向。这种知识说明应该包含信念的建立方式、信念建立的理由等信息,帮助主体建立行动结果与目的之间的意向性因果关系。

基于上述两种因果关系的建立,主体建立起了某一行动的充足信心和有效性解释,从而为主体的行动提供了辩护。

二、工程设计中的实践推理

工程设计是介于工程规划与工程实施之间的关键环节,要求工程师为工程问题提供切实可行的、可操作的解决方案。一般而言,工程设计实践具有以下特点。

一是,工程设计的创新性。工程设计不是简单的一个计算/演绎的过程,也不是工程学理论的简单应用。在工程问题界定、概念设计、可行性分析、验证与评估等阶段,工程师都需要创造性的设计具有“独特个性”的技术人工物。

二是,工程设计的实践性。工程师对设计目的及其实现方式的认知不是现成的,而是需要在设计过程中逐渐清晰化的。工程设计本身就是一个探索和实践的过程。

三是,工程设计的社会性。工程设计是一个社会过程,工程设计并不完全基于自然的因果关系,还受到交往、博弈等社会细节的影响,在实践理性的驱使下走向“满意”[22]。工程师信念的建立也与该社会过程有关系,即不同领域、专业背景和分工的设计者之间通过交往和博弈,对设计方案的整体的认知判断和价值判断,从而获得信心。在该社会过程中,工程师需要不断的选择、决策、权衡和妥协,最终达到一种满意状态。

在工程设计中,设计者是如何获得“事实性因果”和“意向性因果”,以建立对其设计方案的充足信心和有效性解释?关键因素是工程知识的合理应用。工程设计中的工程知识一般来源于科学的移植、发明、工程的理论研究、工程的实验研究、设计实践、生产、直接试验等方面[23]。设计者利用工程知识建立起了对人工物的物理性质、功能属性以及两者间关系的认知[24]。基于工程认知,设计者获得了一种实效主义的设计解释。如果他们的产品在运行时与他们的设计一致,他们就认为他们的知识是合理的和正确的[22]。设计中所包括的对多种类型的知识的获取、加工、处理、集成、转化、交流、融合和传递等就发生在一个实践性和社会化的过程中。该过程也就是“事实性因果”和“意向性因果”的建立过程。

工程设计知识在该社会实践过程中的流动使得实践推理变得更加复杂,其有效性的获得也更加困难。首先,实践推理中的事实性因果更加难以获得。一方面,工程学理论提供了一种物理/机械的因果描述。这些描述需要在实践中具体化和细节化。在这种具体化过程中,工程师之间关于工程问题、解题方案和评估的认知会有所差异。这使得工程师对“行动-效果”的事实性判断依赖于设计实践的展开方式;另一方面,由于工程师对工程问题、解题方案和评估方法的认识有所差异,需要在共同协商的社会过程中取得共识,而这些共识提供的知识和判断是推理活动的基础。其次,实践推理中的意向性因果也更难以获得。一方面,工程师会根据以往的设计经验去解决一些具有创新性的新问题,并通过相关的平台、方法、程序和准则去试验和评估其方案的有效性。因此,意向性因果的建立即与工程师的设计经验的有效性有关,也与验证方法的有效性有关,而它们的有效性是在工程设计的具体实践中获得的;另一方面,工程师基于以往的设计经验、对验证结果的解释、团队内的沟通与说服来建立对设计方案的信心,信心的建立过程变得更加复杂和不确定。

总之,工程师在一个社会性的实践过程中完成了实践推理,实现了工程设计的创新。实际上,实践推理的建立过程本身也是一个充满创新的社会实践过程。或者说,工程师通过创新性实践推理的建立实现了工程创新。

三、工程设计中实践推理描述:双知识模型

前文将工程设计描述为工程师在社会性的实践过程中完成了实践推理的过程。然而,这种概括过于抽象。下面,将从显性知识和隐性知识两种工程知识区分,建立一个对工程设计中实践推理思维的描述模型,同时体现工程设计的社会性实践特征。

(一)工程设计中的显性知识和隐性知识

工程设计中的显性知识包括工程学中的基本概念和原理、技术方法和规则、工艺规范和流程、组织管理的章程等,这些一般是出现在教科书、技术手册、工程标准和明文规定中。它们可以通过符号或语言在工程师之间流转和优化集成。显性知识能够为工程师提供一种决定论或统计概率意义的规律性因果关系,或者一种经验性的因果关系,亦或者一种文化传统的拟因果关系[11]。工程师对显性知识运用表现为一个可言说的解题过程。通过形式化方法将工程问题变为可诉说的参量关系,进而遵照有关的规则、流程或章程,利用工程原理得到解题方案,并验证和修改。无疑,显性知识由于比较容易识别和传播而在工程设计活动中显而易见。该类知识的运用已经有大量讨论,不多赘述。

工程设计的知识活动中包括那些无法用语言表达、但又意义重大的隐性知识[25]。设计有关的技能具有超出其组成部分——科学认知的新知识,这种新知识使设计技能具有了实用性。新知识主要表现为一种隐性知识(tacit knowledge)。相比于显性知识,隐性知识是未加编码或难以编码的难言知识,由于难以被识别、习得、传播和形式化才被称为“隐性”知识。通常表现为技艺、诀窍、直觉等实践技能。波兰尼说:“我们知道的东西要多于我们所能诉说的东西。”[26]其中,我们知道且能诉说的东西即显性知识,而知道却不能诉说的东西即隐性知识。隐性知识是一种知识的一种经验性存在方式。在工程设计中,隐性知识发挥着尤为重要的作用,它暗示着工程设计存在更加实质性的东西。它的存在有以下三个特点[27]:一是,涉身性。隐性知识是设计者个人化的程序性知识,依赖于设计者的经验、感知、直觉和洞察力;二是,实践性。它隐藏于设计的实践中,在设计发生之时才能够显现出来。设计者通过“去设计”的过程将其转变为一种设计结果;三是,情境性。隐性知识发挥作用与设计问题的情境有关。在分析设计问题时,设计的问题特征、约束条件、团队协商语境等都会影响设计者大脑中“隐性知识”的唤醒,从而对设计问题做出情境化认知。在设计方案的探索和评估过程中,隐性知识可能会在权衡、判断和创新时起作用,帮助设计者明确难点,找到创造性的方案。

(二)工程设计中实践推理的双知识模型

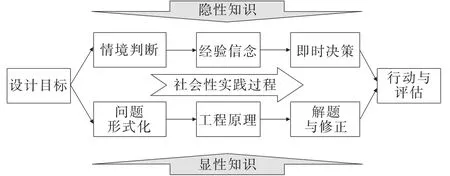

既然工程设计中涉及包含显性知识和隐性知识两种工程知识,那么,它们是如何在工程设计过程中发挥作用的?本文提出了一种双知识模型,如图1所示。

图1 工程设计中实践推理的双知识模型

显性知识在实践推理中的应用过程已经比较明确,设计者首先将设计问题形式化,并依据工程原理和设计规范找到可能的设计方案,根据试验和评估结果获得决策依据,并进一步修改设计方案。显性知识的应用过程比较明确,且容易以规则、制度和流程的方式固定下来。

然而,隐性知识的应用过程却很少有人讨论,原因在于该过程的发生本身就很模糊且难以形式化。在实际的工程设计过程中,设计问题并不一定都能够形式化。起初,设计者并不能清晰地定义设计问题,只能秉持一种开放性的态度,在一个协商的过程中实现对问题的探索和知识的综合。一个问题成为设计问题是一个逐渐被设计者理解的过程,而这个理解过程又发生在一定的情境中。设计者通过深思实现感知的一致性,并使用隐性知识辅助意识产生隐性推理。一般而言,工程师会基于对情境的判断,即时唤醒存于大脑中的隐性知识,并根据经验判断该类知识适用于当下问题的程度,从而指导当下的判断和决策。隐性知识的运用允许设计者有创造性的产生新的解决方案。比如文森蒂的飞机设计师对飞行员平衡感的体验是需要在驾驶室中发生的,而不能简化为一种资料性信息。在设计的即时决策中,设计者依靠对可选择设计方案的理解以及其被应用的时机、场景和条件的情境性感知。因此,该选择过程不能被简化为一系列明确的技术规则。这样看来,隐性知识的应用是一个设计者基于情景判断,利用隐性知识及其提供的经验信念(即以往经验中的成功应用得到的信念)做出即时决策的过程。

两种工程知识在工程设计的社会性实践过程中以不同的方式发挥作用。隐性知识的实践性和情境性与工程设计的实践性特点相吻合,对隐性知识进行感知和解释需要始终根植于实践、回到实践行动的情境。隐性知识的实践朝向也正体现了工程设计推理不同于其他实践推理活动的特点。显性知识在设计团队中的流转和集成优化过程也正是工程设计的沟通与协作过程,这与工程设计的社会性特征相吻合。

隐性知识和显性知识对于实践推理有效性的建立发挥着互补的作用。显性知识通过工程学原理的客观性、技术规则和工艺流程的有效性等为实践推理的事实性因果的建立提供支撑,通过标准化和程式化的测试检验方法为意向性因果提供支撑。这种支撑往往具有普遍性和去情境化特征,很难应对个性化的设计要求。隐性知识则根据以往的设计经验,借助类比、联想或者直觉方法为实践推理提供有效性支持。然而,这种有效性支持是基于难言的创造性思维活动实现的,具有似是而非、难以传播和检验的缺点。而且,由于隐性知识的概念有些宽泛和模糊,且容易让人仅仅将设计理解成为一个人头脑中的东西。然而,隐性知识的概念指向了设计的地方性和交往性特点。它有助于说明设计的创造本性以及设计知识的学习、表达和传授无法自动化实现的现象。总之,显性知识和隐性知识的特点互补性使得工程设计中实践推理思维活动得以施展。

这样来看,设计不是一个像西蒙所说的将设计问题分解开来进行分析再组合起来的“人工科学”,而是设计者依赖于共享思考、隐性模型及类比等方法不断的再认知、再测试、再修改的反馈循环过程。设计过程本身是无法预先设计的互动过程。知识的隐性性质就包含在创造新的边界条件以使技术以特定的方式起作用的过程中,该过程显然不是一个简单的计算过程。设计也就无法简化为一种设计科学。

四、结论

鉴于工程设计的创新性、实践性和社会性特征,其实践推理思维也有其独特性。在本文提出的工程设计中实践推理的双知识模型中,显性知识和隐性知识对于建立实践推理有效性发挥着互补的作用。该模型说明实践推理的思维在工程设计推理中有其独特性。

首先,显性推理和隐性推理往往出现在同一推理中。行动的根据可能既源于显性知识,也源于隐性知识,两类知识同时出现在实践推理的小前提中。这样,如何兼顾、权衡及调和两种知识成为一个实践上的难题。这也说明工程设计需要某种隐性的艺术性创造。

其次,隐性知识的存在使得实践推理具有了一种难言性。隐性知识是舍身的、个体化的且难以言说的,它在个体的推理思维中发挥着作用。因此,这种推理的运思过程很难给予充分描述和呈现,为非理性、不确定性、甚至风险留下了空间。从方法论的角度看,隐性知识帮助人们发现了设计中暗含的实质性东西,强调了设计活动本身的不可预测性,也预示着还原论方法和强决定论的失败。

再次,工程设计的实践性意味着实践推理也是依赖实践过程的。工程设计中的认知、决策和行动是在探索中展开的,实践推理的结论也依赖于设计实践的展开方式。设计的情境信息是否恰当的呈现出来,是否开启了隐性推理?显性知识是否在合理的规则和程序中实现有效的流动和集成?或者说,实践推理具有一种路径依赖的意味。

[参考文献]

[1][美]西蒙.人工科学-复杂性面面观[M].武夷山,译.上海:上海科技教育出版社,2004:107.

[2]张华春,沈健.当代技术中实践推理与理论推理的一体性[J].科学技术哲学研究,2016(2):71-75.

[3]Umeda,Yasushi,Tomiyama,Tetsuo.“Functional Reasoning in Design”[J].IEEE Expert:Intelligent Systems and Their Applications,1997(2):42.

[4]Kroes P.Design methodology and the nature of technical artefacts[J].Design Studies,2002(3):287-302.

[5]VAN ECK D.Explaining and relating different engineering models of functional decomposition[C].proceedings of the Proceedings of design research society(DRS)international conference,2010.

[6]STONE R B,WOOD K L.Development of a functional basis for design[J].Journal of Mechanical design,2000(4):359-370.

[7]AL-FEDAGHI S.Alternative approach to service blueprinting[C].Software Engineering and Service Science(ICSESS),2015 6th IEEE International Conference on,2015.

[8]Vermaas P E.Formal Ontologies Meet Industry:Proceedings of the 5th International Workshop[M].IOS Press,Incorporated;Central Book Services,2011.

[9]STREUMER B.Practical reasoning[J].A Companion to the Philosophy of Action,2010:244-251.

[10]Wright G H.Review[J].Science Progress,1968(221):159-161.

[11]吴国林,李君亮.试论实践推理[J].自然辩证法研究,2015(1):27-31.

[12]Baumann P.Knowledge,practical reasoning and action[J].Logos&Episteme,2012(1):7-26.

[13]张华夏,张志林.技术解释研究[M].北京:科学出版社,2005:178.

[14]Bruce Aune.Formal Logic and Practical Reasoning[J].Theory and Decision,1986(20):310

[15]Wright,Georg H.von.Handlung,Norm und Intention:Untersuchungen zur deontischen Logik[M].Walter De Gruyter Incorporated,1977:41-60.

[16]Christian Miller.The Structure of Instrumental Practical Reasoning[J].Philosophy and Phenomenological Research,2007(1):4.

[17]SPIELTHENNER G.A logic of practical reasoning[J].Acta Analytica,2007(2):139-153.

[18]John Hawthorne.Knowledge and Lotteries[M].Oxford:Clarendon Press,2004:174-175.

[19]Douglas Walton.Evaluating Practical Reasoning[J].Synthese,2007(157):204-205.

[20]Jonh Hawthorne,Jason Stanley.“Knowledge and Action”[J].The Journal of Philosophy,2008(105):571-590.

[21][美]约翰·塞尔.心、脑与科学[M].杨音莱,译.上海:上海译文出版社,2006:54.

[22][荷]L.L·布希亚瑞利.工程哲学[M].沈阳:辽宁人民出版社,2012:1.

[23][美]沃尔特·G.文森蒂.著.工程师知道什么以及他们是如何知道的[M].杭州:浙江大学出版社,2015:288.

[24]M.J.de Vries.The Nature of Technological Knowledge[J].Extending Empirically Informed Studies into What Engineers Know,2003(3):1-21.

[25]殷瑞钰,汪应洛,李伯聪.工程哲学[M].北京:高等教育出版社,2013:175.

[26]Polanyi M.The Tacit Dimension[M].London:Routledge&Kegan Paul,1966:4.

[27]郑作龙,等.行动视域下隐性知识探析:基于波兰尼视角和“行动的体现”理论的考究[J].科学学研究,2013(10):1453-1458.