蒲松龄纪念馆

□ 王光福 谭 涛

蒲松龄纪念馆组照

一

前人曾经说过:“古人碑碣,山川眉目。”就是说山川大地上的各式各样的碑碣,就像人的眼睛和眉毛可以传神,尽管隔着几百年、上千年的历史,却仍然在给我们传达着无穷无尽的文化密码,使我们不断获得心灵的震颤与精神的提升。

其实,还有一样东西比碑碣更有力量,更能引起普通大众的游览兴趣,更能传播鲜活生动的文化信息,更能像昼夜不息的眼睛一样注视着茫茫苍穹、发出源源不断的历史叩问,这就是密布在祖国秀丽山川上的无以计数的文化名人故居或纪念馆。

山东省淄博淄川区城东八华里处有一个蒲家庄,蒲家庄内有一个庭除相连、声气相通的院落组群,这个院落组群就是蒲松龄的故居,也称蒲松龄纪念馆。

二

蒲松龄在世的时候,他的房产可没这么多。

蒲松龄出生于1640年,打记事起,就没有过好日子。他听老人们说,他的祖上曾经很阔过一些时日。那时还是元朝,现在的淄川城是当时般阳路的治所。般阳路可不是淄川城里那条东西向的马路,而是一个相当于府的比现在淄博市大得多的行政区域。般阳路的总管一个叫蒲鲁浑,一个叫蒲居仁,是非常有权势的势豪大族。可是好景不长,后来发生宫廷政变,蒲氏一系受到牵连,皇帝下令满门抄斩。好在天不灭斯文,正好有一个叫蒲璋的六七岁男孩走姥姥家未归,得以保全性命。到明代洪武年间,蒲璋回到了祖居的满井庄。其后,蒲氏繁衍生息,子孙昌茂,到明朝末年,满井庄就改名为蒲家庄了。

蒲松龄就像柳泉旁的那些嫩柳树,见风就长,转眼之间已成了该上学读书的半大小伙子。可此时家道衰落,无钱供读,他父亲蒲槃就在养家糊口之余,亲自教他学做举业。蒲松龄天性聪慧,不论是经书还是史书,都能过目不忘。由于学习成绩优异,在哥几个中,蒲松龄最得父亲疼爱。19岁那年,蒲松龄以淄川县、济南府、山东学道的三个第一考中了秀才,创造了他人生路上的一次辉煌。

后来,每隔三年蒲松龄都要西去济南参加一次考举人的乡试,可每次都是乘兴而去败兴而归。由于心情郁闷到了极点,在31岁那年,他辞别妻儿,一人一马,踏上迢迢的南游之路,去投奔担任江苏宝应县令的同乡孙蕙,打算借此谋一番生计,也散散科举不利的晦气。在那里,蒲松龄跟着县令大人骑马坐轿、红灯绿酒、伴妓品曲、对月赋诗,实实在在过了一年梦境般的好日子。第二年,蒲松龄就匆匆回来,准备迎接下一年的济南乡试了。

“文章憎命达”,杜甫这句诗或许真有道理。从南方回来后,蒲松龄不但诗词功夫日进,就是文章也越写越好,到四十岁时,他的文言短篇小说集《聊斋志异》已初步结集,写下自序,赢得了当地文人前辈的一片赞扬。同时,科考蹉跎,屡败屡战之后是屡战屡败,渐渐信心都有些不足了。于是,他辞掉了蒲家庄附近的几家私塾散户,拿定主意到淄川县最西边的西铺村,去做缙绅大户毕府的长期西宾,至于科举功名,就无可无不可,谋之在人成之在天了。

当然,功名可以无,文名是绝对得有的。在西铺的三十年间,教课授徒、协理东家事务之余,蒲松龄念念不忘的还是他的名山事业《聊斋志异》的修订与创作。他在《聊斋自志》中说:“子夜荧荧,灯昏欲蕊;萧斋瑟瑟,案冷疑冰。”过去是这样,现在就更是这样了。每当夜深人静,远离妻子儿女的蒲松龄就开始和鬼狐、花草谈恋爱,聊以自暖自慰了。汤显祖借杜丽娘之口说:“花花草草由人恋,生生死死随人愿。”蒲松龄笔下的花妖狐魅是这样,蒲松龄与这些花妖狐魅的精神恋爱大概也是这样吧?

蒲松龄在西铺毕家的这三十年,尽管教学成绩寥寥,创作成绩却是大大的,更值得一提的是他和诗坛盟主新城王渔洋的相识相知与相交。蒲松龄48岁那年的春天,王渔洋来毕家探亲,毕府的主人就是他的从姑母王氏和姑夫毕际有。蒲松龄德高望重,又是当地的文化名士,就负责出面接待王渔洋。因缘际遇,当时最伟大的诗人就这样认识了当时最伟大的小说家。蒲松龄也借机献上自己的小说手稿,请大诗人指正。在随后的一段时间里,王渔洋阅读了大量《聊斋》手稿,并写下了许多批语以示誉扬。过了一年,也就是蒲松龄50岁那年,他收到了王渔洋的《戏书蒲生〈聊斋志异〉卷后》诗:“姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝;料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱时。”蒲松龄兴奋莫名,提笔写下了《次韵答王阮亭先生见赠》诗:“志异书成共笑之,布袍萧索鬓如丝;十年颇得黄州意,冷雨寒灯夜话时。”既表达了成书不易的甘苦,也显露了惺惺相惜的快足之情。

行行重行行,考考复考考,蒲松龄一生不知在淄川与济南之间奔波了多少个来回,终于还是寸功未获,空手而归。直到72岁,也就是从西铺撤帐回家的第三年,才在凛冽的寒风当中赴青州考取了一个“慰情聊胜无”的“岁贡生”。就这样,“寻寻觅觅,冷冷清清”,蒲松龄的科考路画上了句号。又四年即1715年,76岁的蒲松龄在“聊斋”中倚窗危坐而卒,他的人生之旅也到了终点。

三

“聊斋”的名头早已声振寰宇了,可蒲松龄在世的时候它很小很普通,除了蒲松龄及其家人还有为数不多的亲朋好友,知道它的存在的人不会很多。

蒲松龄兄弟四人,多年来,一直在父母的主持下生活在一个大家庭里。后来由于蒲松龄的两个嫂子自私自利、搬弄是非,搞得庭院不宁、兄弟失和,无奈之下,父亲蒲槃就给他们分家,让他们自立门户,各人过各人的去了。

分家的那年,蒲松龄二十四五岁,大儿子蒲箬也就两三岁。哥哥弟弟都分得了高大宽敞的房产,老实巴交的蒲松龄和忍辱负重的妻子刘氏,只分得了农场老屋三间,就是盖在打谷场上供人看场和存放农具的三间低矮的场屋,并且四壁透光漏风,长满了小树和蓬蒿。刘氏拔除小树蓬蒿,雇人垒上一面房屋隔断墙,从堂兄那里借来一块白门板,把里间和外间分开。由于房间窄小,若开门出去时正和进门的人相遇,根本没处躲避,只能躲到门后头,让进门的先进来出门的才能再出去。—这就是“聊斋”最初的模样。

经过多年的锱铢积累惨淡经营,蒲松龄也曾进行过几次土木建筑,这有他的诗为证。比如49岁时有诗《荒园小构落成,有丛柏当门,颜曰绿屏斋》,58岁时又有诗《斗室落成,从儿辈颜之面壁居》。当然,这“绿屏斋”和“面壁居”都不可能是“聊斋”。蒲松龄与刘氏育有四子一女,女孩子不去说她,男孩子长大后娶妻生子是需要房屋的。正如他的大儿子蒲箬后来回忆所说“一子娶一妇,必授一室”,这些房子大概都是为儿子们娶妻生子盖的。蒲松龄71岁时从西铺毕家撤帐回家,他写了一首《斗室》诗,开头两句说:“聊斋有屋仅容膝,积土编茅面旧壁。”“面壁”虽然用的是达摩面壁的典故,而“面旧壁”就很有可能指最初的老房子。这都说明,他老两口几十年居住的,可能一直就是那所谓的“聊斋”,即改装后的“农场老屋三间”。

“南阳诸葛庐,西蜀子云亭,孔子云:何陋之有!”现在,“聊斋”与这些名庐名亭并世而存,是毫无愧色了!

林散之 《聊斋》二首 纸本 蒲松龄纪念馆藏

赵朴初 自作诗 纸本 1983年 蒲松龄纪念馆藏

周汝昌 自作诗 纸本 蒲松龄纪念馆藏

四

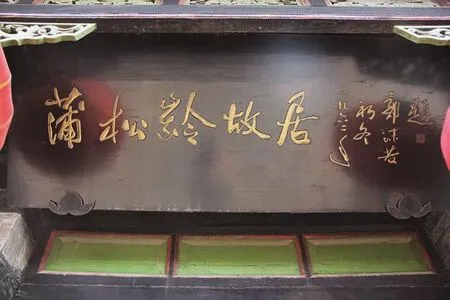

现在的蒲家庄村西有写着“蒲翁故里”四个大字的石牌坊,东行一百余米,入平康门入村。不管从西或从东入村,都要经过一段几十米长东西向的青石板路。青石板已不知被多少人的鞋底打磨得锃光瓦亮、可鉴人影,路旁有三棵古槐更是郁郁苍苍、清凉宜人。正走着,迎面看到一伙一伙的人在排队照相,人群背后是一个明清风格的青砖大门。大门上方的横匾上写着“蒲松龄故居”,是郭沫若题写的;大门右边的竖牌上写着“蒲松龄纪念馆”,是茅盾(沈雁冰)题写的—不用说,这就是闻名中外的“聊斋文化”的发祥地了!

进大门,是一个优雅别致的小院落。几架紫藤蜿蜒盘曲,爬满了房顶和院墙,有几棵已经枯干,但顺着干藤又爬上几条柔细的嫩藤,虽然有点羞涩,却也开出了洁白绛紫的花朵。北望,是一座拈须微笑而坐的汉白玉蒲松龄雕像;雕像背后是几丛翠绿的竹子,小风一吹竹影摇动,让人想起“凤尾森森”的潇湘馆。

再北行,穿过一八角门,又见一正房两厢房小小一座庭院。正房三间,坐北朝南,门前两旁有两棵石榴树,老死再栽老死再栽,这也不知是第多少代子孙了;只见它俩枝头果实累累,有的已笑裂了嘴,露出满口的晶莹玉粒,耳朵好的人大概还能听到嘻嘻哈哈的笑声,那可能是婴宁发出的吧?房墙上,左右各挂一辫金黄的老玉米,就像是两挂鞭炮,正在噼里啪啦炸响,把石榴树上的小鸟吓得叽叽喳喳飞到别的院落里去了。—这就是蒲松龄的出生地和逝世地,大名鼎鼎的“聊斋”了。

走进“聊斋”,就从现实进入了梦幻,仿佛转瞬之间就穿越了三百余年的精神隧道。迎面后墙上悬挂着长轴绢本的蒲松龄画像,蒲松龄身穿“贡生服”端坐在椅子上,左手拈须右手扶椅,腰板笔直面目慈善,默默注视着一拨一拨的游人,似乎在寻找着他的异代知音。历史上的很多名人都有画像或刻像传世,但这些传世品是真是假谁也不能断定。而这幅画像是蒲松龄74岁时,小儿子蒲筠请游居济南的江南名画家朱湘鳞画的,这是千真万确的蒲松龄的真容实貌。

画像两旁,挂郭沫若手书的对联:“写鬼写妖高人一等;刺贪刺虐入骨三分。”画像上方悬路大荒手书的“聊斋”匾额,下方摆着长条几、八仙桌及罗圈椅等明清家具。长条几上摆着蛙鸣石和四时花卉,蒲松龄似乎还坐在罗圈椅上与客人聊天,而八仙桌上的一盏清茶,茶香袅袅了三个多世纪,至今还余温犹存。

再走就是“聊斋”后院了。院中凿一方池,池中立一太湖石,取名“鸳鸯石”。对面敞亮的书画展厅内,悬挂着现当代著名书画家、艺术家及社会名流的书画题咏作品,琳琅满目,蔚为大观。由于展品太多,展室须分期轮换展出,所以得多来几次,才能看全所有展品。

为蒲松龄和“聊斋”题咏的人有郭沫若、胡厥文、梁漱溟、顾颉刚、叶圣陶、冯友兰、沈雁冰、刘海粟、田汉、老舍、张友渔、胡风、费新我、冯至、臧克家、赵朴初、武中奇、吴作人、姚雪垠、启功、端木蕻良、黄苗子、周而复、刘白羽、侯宝林、贺敬之、乔羽、李希凡、欧阳中石、范曾、丰子恺、李苦禅、陆俨少、方成、尹瘦石、黄胄等,这是一道艺术的画廊,随着时间的推移,这份名单还在慢慢生长。

其中,叶圣陶的题咏是:“幼年颇读聊斋,垂老犹能不怕鬼;译本遍传异域,奇文共赏固宜然。”刘海粟的题咏是:“聊斋声名震四海;一代文宗昭遗爱。”老舍的题咏是:“鬼狐有性格;笑骂成文章。”武中奇的题咏是:“一代文豪;风流千古。”启功的题咏是:“聊斋数仞郁崔巍,千古雄文日月辉;弄斧题诗吾岂敢,且随曾点咏而归。”黄苗子的题咏是:“借酒浇胸臆;燃犀照鬼狐。”刘白羽的题咏是:“血泪惊千秋。”侯宝林的题咏是:“前辈著书谈口技;后人研究乃相声。”李希凡的题咏是:“聊斋红楼,一短一长;千古绝唱,万世流芳。”丰子恺的画作是《蒲松龄画像》《阿英》、李苦禅的画作是《鹌鹑与菊花图》、陆俨少的画作是《梅花图》、方成的画作是《柳泉先生行吟图》、尹瘦石的画作是《蒲松龄便装画像》、黄胄的画作是《胡四姐》……这是一片文化的森林,每历一个春夏秋冬,这里的地面上都会生出新芽。

蒲松龄故居共有六个小院,占地五千多平方米。除了上述展室,还有蒲松龄生平事迹展示、蒲松龄著作展室、蒲松龄作品人物泥塑展室等。其他小院,也都是小桥流水、豆棚瓜架,供游人游憩流连。特别是有四块玲珑剔透的太湖石,分置于小院当中,仔细分辨,能看出分别是“山”“明”“水”“秀”四个汉字的象形轮廓,真是天趣盎然,绰约喜人,大有《聊斋志异》之美学神韵。

冯友兰 鬼怪嬉笑八言联 纸本1984年 蒲松龄纪念馆藏

吴作人 岂有安得十一言联 纸本1980年 蒲松龄纪念馆藏

侯宝林 前辈后人七言联 纸本1980年 蒲松龄纪念馆藏

魏启后 自作诗 纸本1988年 蒲松龄纪念馆藏

五

“聊斋”本是蒲松龄的书房名,蒲松龄有时也自称“聊斋”,后世又尊称他为“聊斋先生”;蒲松龄的所有著作也都以“聊斋”冠名,如《聊斋志异》《聊斋俚曲》《聊斋诗集》《聊斋词集》《聊斋杂著》等,因此现当代有一门以蒲松龄生平事迹及其所有著作为研究对象的一门学问,就叫“聊斋学”。

经过数代学者的不懈开垦和耕耘,当前的“聊斋学”研究已是繁花似锦,成了一门吸引无数爱好者的全球性学问。有人说,到有些国家访问,你说泰山黄河可能没人知道,你若说是聊斋故里人,他们往往先是竖起大拇指表示钦佩,接着就会挓挲开两手放在两耳旁慢慢抖动,表示他们对《聊斋志异》中的狐仙形象是多么的既熟悉又喜欢。