龙门山中段上三叠统须家河组三、四段砂体研究

邓涛,李勇,王伟明,颜照坤

(成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610059)

0 引言

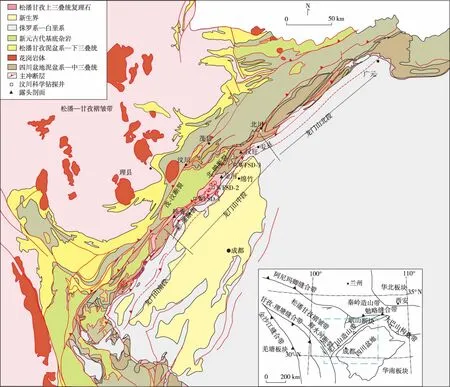

龙门山位于四川盆地与青藏高原东缘之间,南北延展约500km,东西宽30~50km,是整个地球浅表地形起伏度最大的区域,在小于50km的直线范围内,地形高低起伏约4 000 m。龙门山地区主要存在3条北东走向、北西倾向并且大致平行的主断裂:汶-茂断裂、北-映断裂和彭-灌断裂。

前人根据地表露头、钻孔岩心和地震反射剖面,对残留的晚三叠世龙门山前陆盆地地层(原地系统)已有较为系统的研究成果,但是对于已卷入龙门山冲断带推覆体内的晚三叠世前陆盆地(异地系统)的研究仍十分薄弱。主要原因在于:1)现今在地震反射剖面上所看到的晚三叠世前陆盆地是经过后期多期次构造活动挤压改造而成的残留盆地,这种改造包括横向的挤压和纵向上的复合叠加。2)晚三叠世前陆盆地的近源地层已卷入龙门山冲断带推覆体内,构造作用导致变形、变位强烈[1-4]。3)前人对龙门山冲断带内晚三叠世地层、沉积相的研究仅限于地表剖面,而部分地层缺失,无法刻画完整的沉积相纵向变化序列。4)过龙门山冲断带的地震反射剖面成像效果较差,难以进行详细的构造解释和地层追踪。5)在龙门山冲断带内一直缺乏钻孔岩心,难以进行详细的岩石学鉴定,对异地系统和原地系统的地层对比只是局限于推测。因此,借助汶川断裂带科学钻探项目WFSD-1井,WFSD-2井,WFSD-3井的岩心,开展龙门山冲断带(中段)异地系统(推覆体)中的上三叠统须家河组须三段和须四段砂体研究,将有助于完善晚三叠世龙门山前陆盆地的认识与研究,进一步明确其油气藏资源开发潜力。

1 岩石学特征

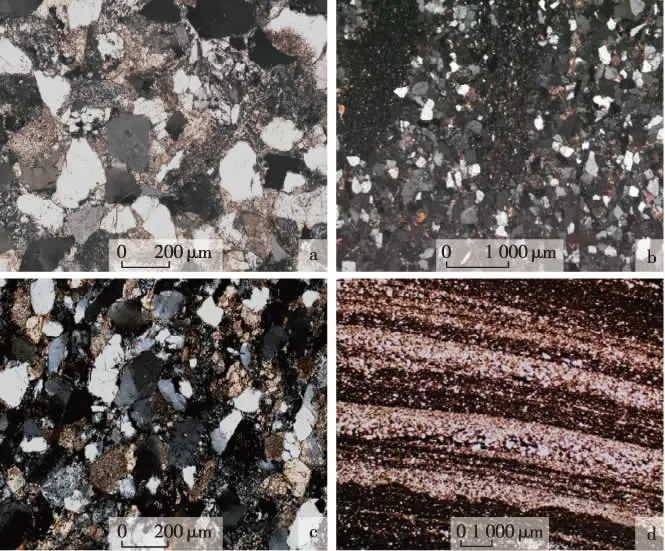

研究区在龙门山冲断带中段,主要依托汶川断裂科学钻井资料开展研究(见图1)。WFSD-3井岩心资料证实:须三段岩性成分较为复杂,主要为深灰色泥岩、砂质泥岩与浅灰色岩屑砂岩、岩屑石英砂岩、岩屑砂岩、粉砂岩互层,中、下部夹碳质页岩、煤层(线);须四段岩心主要为灰色细—中粒岩屑砂岩、钙屑砂岩、砂砾岩、砾岩、粉砂岩与灰色、深灰色泥岩、砂质泥岩互层,夹煤线(见图 2)。

镜下薄片分析表明,本区须家河组岩性主要为中—细粒砂岩和粉砂岩,分选差,磨圆好,具有低成分成熟度和高结构成熟度的特点。须家河组碎屑岩组分中,岩屑成分占比较大,主要岩石类型为岩屑砂岩,其次为长石岩屑砂岩。

图1 龙门山地区区域地质背景

图2 汶川科钻须家河组典型岩石类型

2 砂体类型及特征

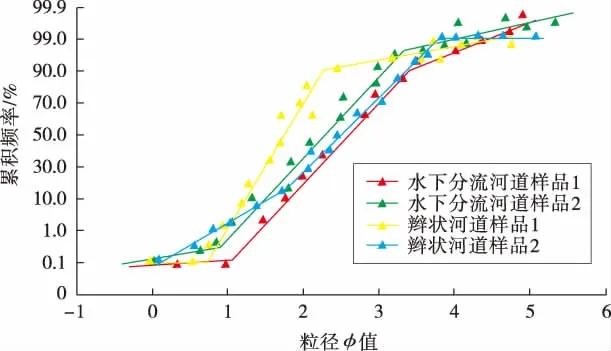

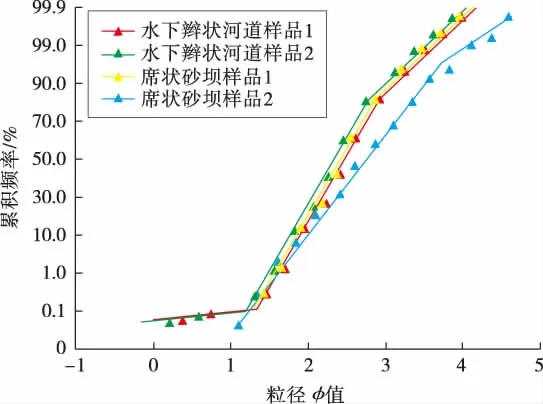

须三、须四段沉积期为龙门山构造活跃期,也是盆地基底沉陷较快时期[5-8]。从区域岩性分布和地质剖面上来看,龙门山前陆盆地须三段和须四段砂体主要形成于海(湖)陆过渡相沉积环境,在龙门山幕式隆升过程中,该层位岩体被卷入龙门山冲断带推覆体中。对龙门山前陆盆地砂岩进行粒度累积曲线、C-M图分析,明确该区主要发育辫状河三角洲相砂体。

2.1 辫状河三角洲相砂体

本区辫状河三角洲相分可划分为辫状河三角洲平原、前缘 2个亚相和 6个微相[8]。

2.1.1 水下辫状河河道微相砂体

水下辫状河道砂体厚5~20 m,具有底冲刷面,发育大型板状交错层理、平行层理。底部以灰色、深灰色河道滞留砾岩为主,向上变为灰色岩屑石英砂岩,普遍含碳质斑块和碳质条纹。砾石成分简单,绝大多数为黑色泥质粉砂岩和粉砂质泥岩;砾石中多具水平纹层构造,粒径1~5 cm,最大可达10 cm,呈扁平状,具有定向排列,磨圆差至中等,填隙物成分单一,形态多样。粒度概率累积曲线表现为三段式(见图3),岩相类型包括块状颗粒支撑砾岩、平行层理砂岩、板状交错层理砂岩和变形层理砂岩等。

2.1.2 席状砂坝相

席状砂坝砂体厚度一般较簿,单层厚度为l~2 m,常与泥质粉砂岩和粉砂质泥岩互层。岩性为灰白色、浅灰色长石石英砂岩和长石砂岩,沉积构造以板状交错层理和交错纹层为主,发育板状交错层理砂岩和交错纹层砂岩,砂岩粒度概率累积曲线为二段式(见图4)。

图3 须四段砂体粒度概率累积

图4 须三段砂体粒度概率累积

2.2 扇三角洲相沉积砂体

扇三角洲相砂体粒度较粗,以砾岩为主,具有厚度大、沉积相带跨度大、砂岩混杂堆积的特点。依据岩性特征、沉积相类型以及沉积构造特征,可识别出2个亚相和8个微相[8],目的层须四段砂体主要发育水下分流河道砂体和辫状河道砂岩体。

2.2.1 水下分流河道砂

砂体主要由浅灰、灰色厚层块状砾岩钙质、岩屑砂岩和岩屑石英砂岩组成,频繁互层产出。砾岩一般分布在层序的最下部、河道侵蚀冲刷面之上,砾屑主要为碳酸盐岩岩屑,硅质岩、石英岩和砂砾岩也偶见,可见植物茎干和沥青化炭屑。砂岩粒度概率累积曲线为三段式(见图3),颗粒间的填隙物通常为水云母黏土杂基,岩相主要有块状颗粒支撑砾岩、板状交错层理砂岩和平行层理砂岩等类型。

2.2.2 辫状河道砂

岩性以浅灰色、灰色碳酸盐岩砾岩,以及浅灰色含钙质岩屑砂岩为主,砾岩层厚度4~10 m,底面不平整,呈透镜状,杂基为粉砂,颗粒支撑结构。砾石具有分选一般和较好磨圆,有一定的定向排列,叠瓦构造和斜层理发育,粒序变化为正粒序,平行及板状交错层理发育。砂岩粒度概率累积曲线为三段式(见图3),块状颗粒支撑砾岩、平行层理砂岩和板状交错层理砂岩发育。

2.3 C-M图解

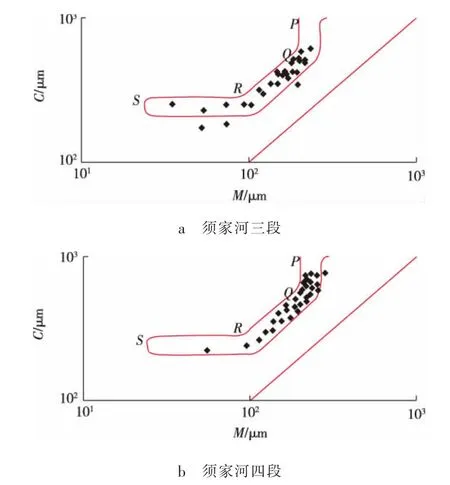

在须三段C-M图中,投在递变悬浮沉积段(QR)的点占比最大,在递变悬浮沉积段中的悬浮物质具有下粗上细的特点,也有滚动搬运段(SR)少量分布,表明本区内古沉积环境水动力较强,沉积速率较大,导致沉积区的物质分选差。C-M图中可见滚动、跳跃等多组分,但跳跃组分占有绝对优势,表现为水下辫状河道砂体特征(见图5a)。

须四段的C-M图中,点位集中分布在递变悬浮沉积段,在递变悬浮段具有沉积物粒度向上变细的特征,在悬浮段(PQ)以及滚动段(RS)也有一部分点,说明须四段沉积期水动力条件较强,有较快的沉积速率,表现为扇三角洲相前缘河道砂体的特点(见图5b)。

图5 须家河组三、四段砂体C-M图

3 古沉积环境恢复

三叠纪末期有一次强烈印支末期构造运动,称之为安县运动。安县运动造就了绝大部分印支期的大型褶皱构造,具有超大的规模。该运动使须家河组发育性质完全不同的2种前陆盆地,下部是大陆边缘前陆盆地,逆掩于其他支断层下面,也有学者认为其抬升而被剥蚀;上部为安县运动造山形成的前陆盆地,沉积边界被保存下来了,沉积中心逐步向稳定的大陆扩张。安县造山构造运动使须下段盆地、须上段盆地反转[9-10]。盆地反转前,须家河组处于盆地两端,发育三角洲相及河流相 2 种沉积类型[11-12]。

3.1 河流相

河流相广泛分布于须家河组三段,下部岩性主要为砾岩、含砾砂岩,以及厚层泥质岩屑砂岩,平行层理、斜层理,以及交错层理发育;上部泛滥沉积发育,主要由含泥质粉砂、粉砂质泥岩、页岩,以及众多煤层共同组成,韵律层序发育,具下粗上细的特点。从层序上分析,须家河组三段为砾质辫状河沉积环境,曲流河也较为发育;宏观来看,须三段是辫状河与曲流河重复叠置的河流相沉积环境。

3.2 扇三角洲相

安县运动对龙门山的改造作用巨大,该运动使龙门山逆冲推覆于扬子地块并成山,至此以后进入陆相沉积环境,主要发育冲积扇和辫状河三角洲。

本区上三叠统须家河组四段广泛发育扇三角洲,拥有较厚层的砾岩,沉积速度快且相变迅速,沉积物复杂多样,主要为从邻近高地进入安静水体留下来的沉积物。从岩性剖面和沉积组构来看,本区扇三角洲可划分为扇三角洲平原亚相以及前缘亚相,以什邡八角场—彭县—白鹿一带最具代表性。本区须家河组四段扇三角洲前缘亚相分布范围较广,主要由水下分流河道、辫状河河道、席状砂坝、水下碎屑流和坝间湾等微相组成。

4 推覆体中有机质矿藏远景

4.1 油气藏资源

川西地区上三叠统各段拥有较厚层的烃源岩。须三段沉积时期,水体相对安静,烃源岩发育厚度大于须四段沉积时期[13]。后期的安县运动对须四段源岩的形成、保存及改造作用强烈。此外,龙门山前山带拥有巨多的不等幅度背斜构造,许多次级构造圈闭隐伏于大背斜断裂之下,形成了大量的小幅度背斜,导致前山带产生了近百个深部构造的高点。构造隆升变化和砂岩孔隙的差异演化,形成大范围的异常高压,使天然气迅速运移成藏。深部构造带内,一些小断裂与裂缝发育,形成了致密砂岩储集体,是小气藏发育的有利场所。局部区域发育比较特殊的似层状储集体,多分布在几组裂隙间,气水界面较一致,气藏规模中等[13-14],如已发现的中坝-合兴场气藏。

龙门山前陆盆地晚三叠世具有陆相沉积环境特点,龙门山以西地区为海相沉积,地势落差相当大。西部地区隆升的过程中,西侧地块强烈回返并且逐步使东侧发育为隆升背景下的山前前陆盆地[15]。因此,在龙门山地区塑造出了龙门山式推覆构造,赋予了优越的油气储集条件,油气成藏潜力巨大[16]。

4.2 煤系资源

龙门山前陆盆地须家河组四段的含煤砂、泥岩在绵竹—都江堰—大邑带内的最大厚度大于300 m,往东逐渐减薄,在新都地区降至不到100 m,从中江、江油地区再往东,厚度逐渐小于50 m。在梓潼、简阳、蒲江和雅安等地区厚度为20~50 m,梓潼地区以北及雅安地区以南,厚度都小于20 m直至缺失,沿北东方向呈带状分布。

研究表明,研究区内须家河组须一段为海陆过渡相沉积,须三段、须四段为一套陆相沉积,主要发育局限海湾、缓坡、冲积扇、辫状河、辫状河三角洲、湖泊等沉积体系。本区有较多的煤矿分布,从野外出露情况和WFSD-3井钻井岩心的含煤情况(须三段39.84 m、须四段4.63 m)来看,也证实了须三段与须四段中具有一定厚度的煤系泥岩和砂岩,成矿意义重大(见图6)。

图6 龙门山中段须三须四段野外露头

5 结论

1)须三段为辫状河与曲流河交替的河流相沉积环境,须家河组四段扇三角洲相广泛发育,主要发育扇三角洲平原亚相和扇三角洲前缘亚相。

2)龙门山在安县运动之后形成稳定的前陆盆地,沉积中心经过了多次迁移,具有多期叠合的特点。龙门山油气分布具有自己特殊性,即具有早期油气富集、中期砂岩致密化并封存油气、晚期构造圈闭聚集油气的特点。

3)上三叠统生烃高峰期油气大量生成,并聚集到深部致密砂岩圈闭,具有形成世界级大型气田的可能。喜山期构造活动复杂,岩石裂缝重新活动,使天然气迅速运移成藏,形成大量的中、小型气田。此外,龙门山中段煤层发育,成矿潜力巨大。

致谢本文基于汶川地震断裂带科学钻探中心的钻井资料和专题研究资料完成,在此向科钻中心全体老师表示感谢。

[1]李勇,王成善,曾允孚.造山作用与沉积响应[J].矿物岩石,2000,20(2):49-56.

[2]李勇,贺佩,颜照坤.晚三叠世龙门山前陆盆地动力学分析[J].成都理工大学学报,2010,37(4):401-411.

[3]李勇,曾允孚.龙门山前陆盆地充填序列[J].成都理工学院学报,1994,21(3):46-55.

[4]LI Y,ZHOU R J,DENSMORE A L.The geology of the eastern magin of the Qinhai-Tiben plateau[M].Beijing:Geological Publishing House,2006:234-245.

[5]LI Y,ALLEN P A,DENSMORE A L,et al.Evolution of the Longmen Shan foreland basin(Western Sichuan, China) during the late Triassic Indosinian Orogeny[J].Basin Research,2003,15(1):117-138.

[6]李勇.龙门山前陆盆地充填序列[J].成都理工学院学报,1995,21(3):46-55.

[7]曾允孚,李勇.龙门山前陆盆地形成与演化[J].矿物岩石,1995,15(1):40-49.

[8]李勇.龙门山前陆盆地沉积及构造演化[D].成都:成都理工大学,1995.

[9]王金琪.安县构造运动[J].石油与天然气地质,1990,11(3):223-235.

[10]王金琪.龙门山构造演化与山前带油气关系[J].地球学报,1994,3(4):167-179.

[11]陈辉,田景春,蒋裕强.川中地区上三叠统须二段和须四段储集砂体成因类型及其发育的主控因素[J].油气地质与采收率,2008,15(3):12-18.

[12]苟宗海.四川龙门山中段上三叠统须家河组特征[J].沉积与特提斯地质,2001,21(1):93-104.

[13]邓康龄.四川盆地形成演化与油气勘探领域[J].天然气工业,1992,12(9):7-12.

[14]姜在兴,田继军.川西前陆盆地上三叠统沉积特征[J].古地理学报,2007,9(2):143-154.

[15]张冠群.龙门山式推覆及其在油气勘探中的意义[J].石油实验地质,1990,12(4):366-374.

[16]杨克明.川西致密砂岩气藏地质特征[M].北京:科技出版社,2012:146-157.