夜间室内CO2浓度与新风量关系的实测研究

茅莉琳 龚延风 徐丹

南京工业大学城市建设学院

0 引言

被动式超低能耗建筑对建筑围护结构的高要求提升了建筑的保温隔热性能和整体气密性,有效减少了围护结构的热传导和室内外空气渗透引起的冷热量损失。为了满足室内卫生和人体健康要求,必须保证一定的新风量供应。

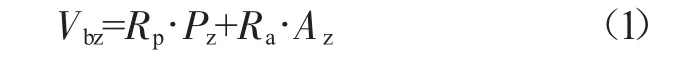

ASHRAE Standard 62.1-2010和《民用建筑供暖通风和空气调节设计规范》(GB50736-2012)均对住宅新风量作了相关规定。

ASHRAE Standard 62.1-2010规定呼吸区所需的室外新风不应小于式1-1的规定值[1]。

式中:Az为住宅面积,m2;Pz为入住人数;Rp为每人所需的新风量,m3/(h·p),取 8.5m3/(h·p);Ra为每平方米所需的新风量,取1m3/(h·m2)。默认住宅入住率为两人,且为一室一厅,每增加一间卧室人数加一人。

我国相关规范与标准对住宅新风量的取值要求没有统一的标准,具体见表1[2]。

标准存在的问题是:所规定的新风量属于最小新风量,对于设计需要的适宜新风量并未给出。实际设计时,往往就以最小新风量作为实际设计总新风量,这样并不满足室内健康环境的要求。另外标准未规定各房间新风分配的办法,设计时各房间新风量分配随意性较大。由于住宅内人员活动习惯不同,对新风量的要求也不同,住宅内人员活动时间最长的莫过于睡眠,一般达6~8 h,其次是晚饭后的休闲时间,以静坐和轻度活动为主,可能达到3~5 h,哪种状态下新风量需求更大尚不明确。

表1 国内外标准对住宅建筑最小新风量的要求

有鉴于此,开展被动式超低能耗建筑内新风量标准的研究是十分必要的。本文以睡眠条件为基础,对满足CO2浓度要求的新风量进行实验研究。

1 实验研究

1.1 实验房间

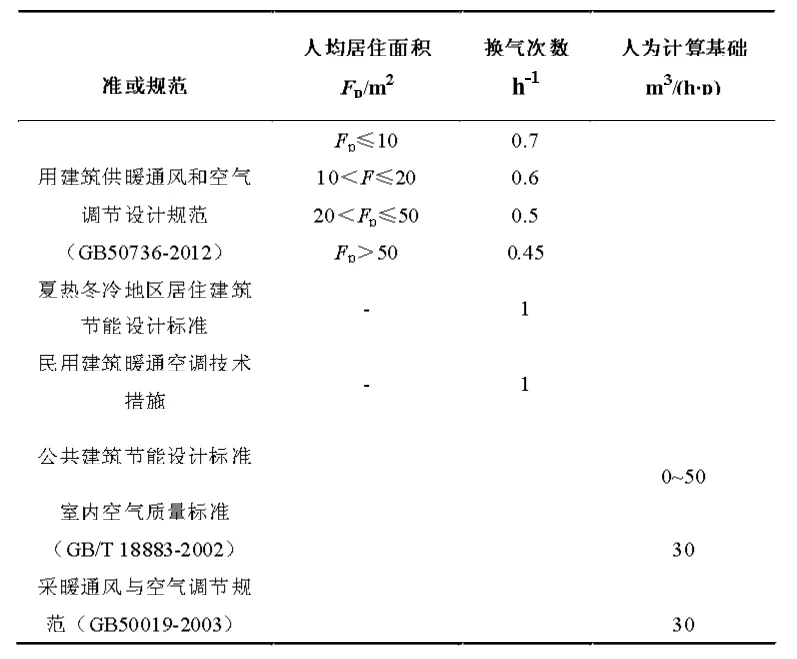

本文实验测试的地点为南京建邺区某住宅楼17楼的朝南卧室。该卧室地面面积12m2,层高为3 m,实验房间参数见表2。建筑有一面外窗,窗户气密性达到6级,房间空调采用地板辐射供冷和独立新风系统的方式,室内有2个新风口,一个回风口,回风口设置在房门上方。

表2 房间参数表

图1 实验房间布局图

实验房间放置四根测杆,每根测杆分别在垂直0.8m和1.2m高度处设置测试点,一共有八个测试点,如图1。1#,3#,5#,7#测点与人体处于同一高度,其中1#、5#测点靠近人体头部,3#。# 测点位于脚部。2#、4#、6#、8#测点高于人体,处在1.2m水平高度上,并与测点 1#,3#,5#,7# 相对应。

1.2 实验仪器

本文实验采用EZY-1S二氧化碳自记仪,测试时间间隔为2 min,仪器测试并自动记录每个时刻的CO2浓度,测试量程为0~5000 ppm,测试精度为±75 ppm或者读数的10%。

1.3 实验方案

19:00开窗通风,静置一小时,使室内CO2浓度下降,2名试验人员(有关信息见表3)。20:00进入房间,关闭窗户,在床上静坐1 h,21:00记录CO2数据。再开窗通风,静置两个0.5 h,24:00再次进入房间,开始睡眠。第二天8:00结束一次实验,晚上再开始下一次实验。实验从2016年7月11日开始,至7月18日结束,共持续8天。

表3 测试人员基本信息

2 实验结果分析

2.1 稳态时CO2浓度空间分布特征

稳态是指房间内各点CO2浓度不再发生变化。由于不同新风量下达到稳态的时间不一致,统一以早上六时的CO2浓度为基准。

图2为不同新风量下,清晨六点各测试点的CO2浓度。

1)空间分布规律

在0.8m高度上,室内各测点的CO2浓度值规律性很强,浓度值由大到小排序为:测点1>测点3>测点5>测点7。测点1不仅靠近人体呼吸区且离送风口较远,因此该测点的CO2浓度最高。测点3虽远离呼吸区但也远离送风口,浓度扩散不利,其浓度值高于测点5。排列第二。测点5虽然靠近呼吸区,但紧靠新风口,故测点5的浓度值有所下降,排列第三。测点7远离呼吸区且靠近新风口,所以其CO2浓度值最小。

图2 不同新风量下各测试点稳定后的CO2浓度

在1.2m高度上,室内各测点的CO2浓度值的变化规律基本与0.8 m高度一致,浓度值由大到小排序为:测点2>测点4>测点6>测点8。

由于睡眠时人体位置固定不变,人体呼吸区CO2易堆积,但新风如果直接送入呼吸区,可以显著减少CO2堆积,有利于提高新风利用效率。

2)新风量与CO2浓度的变化

新风量为35m3/h时,室内各测点的CO2浓度值均超过1400 ppm,人体呼吸区的浓度高达到1500 ppm,如果以1000 ppm为室内可接受的标准,室内环境状态显然很不理想。

新风量为40m3/h时,室内各测点的CO2浓度值为850 ppm到1150 ppm之间。接近1000 ppm。室内环境尚可接受。

新风量为50m3/h时,室内各测点的CO2浓度值从700 ppm到1000 ppm之间。室内环境能达到要求。实验条件下,新风量达到50m3/h是比较合理的。

3)各点浓度间的差异

当新风量偏小时,即新风量为30、35m3/h时各测浓度差比较小。1#与5#测点间的差异最大,约为150 ppm。

当新风量达到40m3/h时,各测点间的浓度差达到最大,5#与1#测点间的差值约为300 ppm。新风量再继续增大,各测点间的浓度差反而越来越小,最后维持在最大相差150 ppm左右。

实验结果表明了稀释作用对于区域浓度差的影响。当新风量小,稀释作用不强时,室内各点的CO2浓度高,平均值大,浓度分布的离散性也较小。而当新风量较大,稀释作用较强时,稀释效果好,CO2浓度低,平均值小,浓度分布的离散性也较小。

2.2 睡眠时人体呼吸区CO2浓度的动态变化特征

睡眠时人体呼吸区的CO2浓度会受新风量和人员活动的影响而不断发生变化。室内CO2浓度由初始状态将逐渐增高,直至达到稳定。在不同送风量条件下,CO2浓度达到稳定的时间长短不一。实验研究24:00~8:00不同新风量下CO2浓度的动态变化,以反映这一特性。

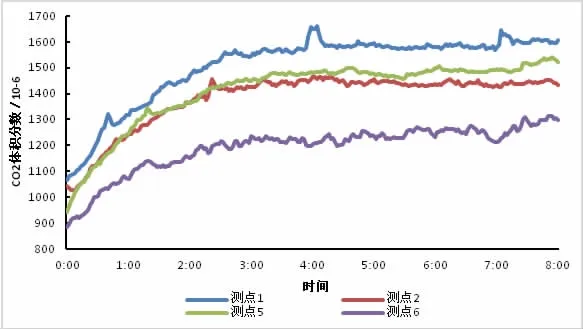

图3为新风量 30m3/h 工况下,1#、2#、5#、6# 四个测点CO2浓度的逐时变化情况。由图3可看出,测点1的CO2浓度在3 h后达到稳定状态,然后一直维持在1450 ppm。而测点2的CO2浓度虽比测点1提前0.5 h达到稳态,但其动态曲线与测点1基本一致。测点5靠近风口,其室内CO2浓度在 1.5 h后就稳定在1250 ppm,平均比同样处于人体呼吸平面上的测点1低200 ppm。测点6的CO2浓度在2.5 h后趋于稳定,然后有小幅上升。

图3 新风量30m3/h(换气次数0.83 h-1)时呼吸区CO2逐时浓度

图4为新风量 40m3/h 工况下,1#、2#、5#、6# 四个测点CO2浓度的逐时变化情况。由图4可看出,测点1的CO2浓度在2 h后就基本维持在1125 ppm,相比图3提前了1 h,且CO2浓度值下降了300 ppm。测点2的CO2浓度在1.5 h后达到稳定状态,稳定值与测点1相差不大。测点5的CO2浓度在1.5 h后达到峰值为1000 ppm,之后CO2浓度值一直上下波动。测点6的CO2浓度也在1.5 h后达到峰值900 ppm,与测点5相比浓度曲线相对稳定,维持在820 ppm。新风量增大到40m3/h(换气次数1.11 h-1)后,室内呼吸区的CO2浓度最高仍会达到1150 ppm,因此不满足夜晚卧室人员的新风需求,需继续增大新风量。

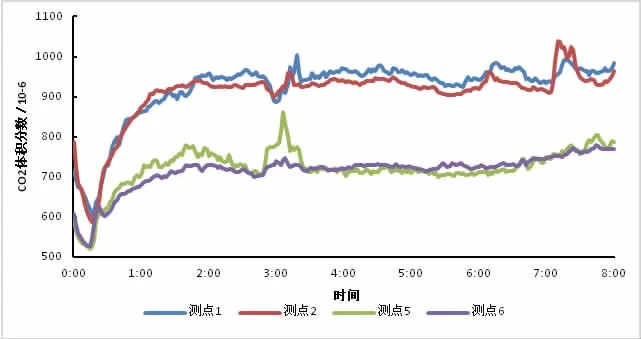

图4 新风量40m3/h(换气次数1.11 h-1)时呼吸区CO2逐时浓度

图5为新风量 50m3/h 工况下,1#、2#、5#、6# 四个测点CO2浓度的逐时变化情况。由图5可以看出,测点1的CO2浓度在1.5 h后逐渐稳定,之后数值在小范围内波动,基本维持在950 ppm。测点2的CO2浓度在1 h后就达到稳定,稳定值约为930 ppm。测点5的CO2浓度在1.5 h达到780 ppm后又逐渐下降,早上六点后缓慢上升,可能是实验人员提前苏醒的原因。测点6的CO2浓度变化与测点5趋于一致且更为稳定。新风量增大到50m3/h(换气次数1.39 h-1),室内人员呼吸区的CO2浓度始终保持在1000 ppm以下,满足夜晚卧室人员的新风需求。

图5 新风量50m3/h(换气次数1.39 h-1)时呼吸区CO2逐时浓度

图6为新风量 60m3/h 工况下,1#、2#、5#、6# 四个测点CO2浓度的逐时变化情况。由图6可以看出,测点1的CO2浓度1 h内快速上升到峰值850 ppm,之后CO2浓度在775~825 ppm之间波动,在凌晨3:30至4:00之间浓度最低,可能是此时实验人员处于深度睡眠中。测点2的CO2浓度在1 h内达到稳定,之后的波动曲线与测点1较为一致。测点5的CO2浓度0.5 h内快速上升到725 ppm,经过一系列波动在凌晨2:00达到峰值780 ppm,此时的峰值是由于实验人员活动造成的,并不是稳定上升所达到的峰值。测点6的CO2浓度前1 h稳定上升到700 ppm,峰值也在凌晨2:00出现,为750 ppm。

图6 新风量60m3/h(换气次数1.63 h-1)时呼吸区CO2逐时浓度

图3~图6分别为不同新风量下人体呼吸区各测点的CO2浓度动态变化特征。实验结果表明,新风量越大,室内CO2浓度会越快达到稳态,稳定浓度也会越低。

2.3 静坐和睡眠时人体呼吸区CO2浓度比较

人员夜晚在卧室的主要活动为静坐和睡眠,尽管睡眠的时间相对静坐的状态要长很多,但由于静坐状态比睡眠状态相同的时间内会散发出更多的CO2,因此不能仅考虑人员睡眠状态下的室内CO2浓度,还应比较不同新风量下人员睡眠状态和静坐状态的CO2浓度的变化。

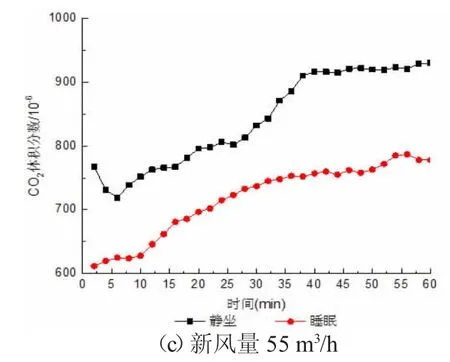

图7 人体静坐和睡眠时室内CO2浓度的比较

图7为不同新风量下实验人员在睡眠和静坐两种状态下CO2浓度(测点1)在1 h内的变化。

由图7可以看出,不同新风量下1 h内人体静坐和睡眠时室内CO2浓度几乎呈相同的增长趋势。在相同的新风量下,静坐时的CO2浓度整体比睡眠时要高出约200 ppm。由于测试时间的关系,CO2浓度的增长尚未达到稳定状态。新风量小于50m3/h时,到1 h结束时,CO2浓度依然保持了较大的上升速率。新风量55m3/h时,CO2浓度上升速率才变得较为平缓。

3 结论

1)在夜间睡眠状态下,双人(成年人)卧室的新风量不宜低于25m3/(h·p)。如以现有的设计标准规定计算,该房间内的换气次数为0.7 h-1,新风量为12.5m3/(h·p),仅为实验测定值的一半,远小于住宅卧室的室内新风需求量。表明不能仅按照标准规定的新风量最小值确定新风量。

2)夜间睡眠时,在一定的新风量条件下(40~50m3/h),室内CO2浓度分布差异较大,人员呼吸区的CO2浓度显著高于比其他区域,但新风口靠近人体呼吸区时,可大幅降低CO2浓度。当新风量大于55m3/h后,由于较充分稀释作用,室内CO2浓度的差异减少。

3)相同新风量时,人员静坐时比睡眠时室内CO2浓度平均高出约200 ppm。在实验进行的1 h时间内,如果要使CO2浓度控制在1000 ppm以内,新风量不能低于50m3/h。如要求人员静坐时使室内CO2浓度长期稳定在1000 ppm以内,新风量还应增加。

4)居住建筑的新风系统应设计为分室可调的系统,可根据各房间的使用情况,调整各房间新风量。既充分保障各房间的新风量充足供应,又有效控制新风负荷。

[1]ASHRAE.ASHRAE Standard 62.1-2010:Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality[S].Atlanta:ASHRAE,2010

[2]中国建筑科学研究院.GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.