改革开放中的首位国企洋厂长

张萌萌

“武汉大胆,走出第一步”

1983年7月8日,邓小平同志发表了“利用国外智力和扩大对外开放”的重要谈话,明确提出把引进国外智力作为一项重要的战略方针,作为对外开放的重要组成部分。同年8月,中央成立引进国外智力领导小组。百业待举的中国,用海纳百川的襟怀向世界张开了热情的臂膀。德国退休专家威尔纳·格里希,就是在这样的背景下第一次来到中国,成为我国国有企业的首位“洋厂长”。

1984年8月,德国发动机制造和铁芯技术专家威尔纳·格里希作为联邦德国退休专家组织(SES)派往武汉的第一批3个外国专家之一,来到武汉柴油机厂进行为期4个月的考察,并义务担任技术顾问。

武汉柴油机厂是新中国第一台小型手扶拖拉机的诞生地,但是,1984年的时候,这个全国首家拥有上万台生产能力的农机骨干企业,与大多数国有企业一样,纪律涣散、管理混乱、产品质量差,浪费严重。这种现象令格里希十分忧虑。10月份的一天,这位自称“完美主义者”的老人再也按捺不住,表态:“如果我是厂长,决不允许这种现象存在!”

一石激起千层浪,翻译听到后,向时任武汉市外办主任的丁华汇报了这一情况。

这一年,武汉刚刚成为全国经济体制综合改革试点城市,以后的路具体该怎么走,当时并没有可借鉴的样本。武柴的弊端是所有国企的通病,该如何整顿,武汉市政府也是一筹莫展,但格里希的话让他们灵机一动。根据前一年邓小平同志关于“引智”谈话的精神,一个大胆的设想逐渐成形:聘请格里希担任武柴厂长。

当时尚处于改革开放初期,聘请一位外国人担任国企厂长,绝对是件破天荒的事情。对此,人们争议不小。现已退休的丁华评价:“当时市委、市政府的指导思想是,如果失败了,也只是一个武柴;但如果成功了,却可以对全国国企改革起到很好的借鉴作用。”

1984年10月20日,三中全会公布了《中共中央关于经济体制改革》的决定。武汉市委、政府批复聘请洋厂长的申请报告却在此之前。

1984年11月,65岁的格里希受聘为武柴厂长,任期从1984年11月1日到1986年11月4日,中国国企第一位“洋厂长”走马上任。

时任武汉市外国专家局副局长的王瑗曾在接受采访时表示,聘请外国人担任国有企业厂长这一大胆举措,是武汉改革开放创造的一个“全国第一”。

出于种种考虑,关于格里希就职的报道,除了广州的《羊城晚报》,中央和武汉当地传媒几乎无一例外地选择了沉默。直到十多天以后,时任国务委员的张劲夫来湖北考察,获悉此事,肯定“武汉大胆走出了第一步”。

此后,中央和地方媒体的记者争相前往武汉柴油机厂采访,“洋厂长”一事轰动一时。国外评论说,格里希当厂长是中国对外开放和改革进程中“一件令人吃惊的新闻”。

格里希原先的翻译余维撰文回忆说,此后很长一段时间里,武柴成了国内外舆论的焦点,境外媒体甚至把武柴的改革当作观察中国改革开放程度的晴雨表。

“你的机关枪,不要放了!”

为了協助格里希工作,武汉市党委专门成立了一个由市委常委带队的工作组,并将武汉柴油机厂列为厂长负责制的试点单位。

格里希很清楚,接下来的两年会面对不少艰难险阻。毕竟,几十年的计划经济已经让国有企业“结上了厚冰”。但他说:“我不愿把我的知识和技术带到坟墓里去,希望它们能对中国有所贡献,让中国农民花同样多的钱,能买到更好的农业机械。”

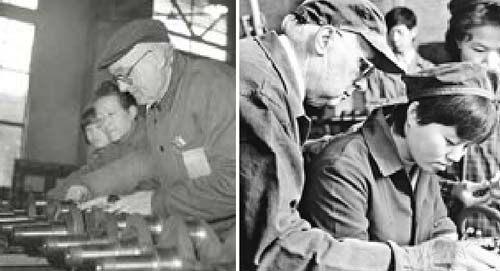

尽管已是花甲之年,但是在任职期间,格里希身体力行、主抓质量、严加治理,在一定程度上改变了武柴管理落后、质量低劣的面貌。

格里希把干部花名册交给门卫,记录每人的进厂时间。他早上5点起床赶到厂里,检查工人是否按照规程提前两个小时启动机器预热。后来,格里希在回忆武柴岁月时说:“我的查岗名单起到了神奇的作用,尽管下着大雨,各位工作人员都准时赶到上班了。以后几周,我准备4点起床,到厂里查岗,但事先不会告诉任何人。”事实上,这位老人每天的工作时间超过了14个小时。

格里希任职期间发现,武柴每天各种会议很多。他提出:上班时间的主要任务是生产,今后未经允许,不能随便开会。据格里希的继任者黄忠韵回忆,格里希认为工厂会议太多,影响效率,规定开会都要经过他批准。

每天下午,格里希主持一次专业会议,从不迟到,按时结束。他还在全厂科室干部会上,用自己的理解,宣讲党的十二届三中全会精神。他主持的会议内容明确,有议有决,有人离题讲话,他就提醒说:“你的机关枪不要放了!”

为了解决工厂管理上人浮于事的情况,上任不久的格里希免去了严重失职的总工程师和检验科长的职务。为强化质检权威,格里希将一批很能干的技术人员调到质检部门,并给每个质检人员发一套红衣服,在厂里拥有与厂长同等的质量否决权。

格里希还注意到,一些干部大多数时间都待在办公室。他要求干部用90%的时间下车间,不能坐在办公室里指挥。

“我拼命干,不是为自己”

为了提高产品质量,格里希身体力行,每天背上工具包逐个车间巡查,他的包里面放三样东西:游标卡尺、吸铁石、白手套。游标卡尺用于检测零件的精度,吸铁石用于检查机器里有没有掉铁渣,白手套用于验证机器是否被脏物污染。

此外,为了调动员工的积极性和责任心,格里希在1985年初提出了结构工资制,在此制度下,职工的工资随着工龄的延续、岗位的变迁、工作成果的变化而升降,每两个月浮动一次。

然而,在当时的环境下,这些新做法一直无法获得武柴员工的广泛理解,格里希在车间巡视时,工人会装模作样,他一走,工人依然我行我素。1985年6月,江城骄阳似火,在全厂中层干部、技术人员会议上,格里希苦口婆心地说:“你们有人可能认为我是发疯了,每天不知道享受,天天到车间去吹零部件,累得满身是汗……我是六七十岁的老人了,我拼命干,不是为自己,是为了你们,为了你们的老婆、孩子。”

令人欣慰的是,格里希的改革终于给武柴带来了新气象:职工的精神面貌有了很大改变,产品质量有了显著提高。1986年,柴油机汽缸杂质5600毫克下降到100毫克以内,居国内领先水平;废品率由30%-40%降到10%以下;产品的使用寿命由3000小时增加到6000-8000小时。机器向东南亚7个国家出口,年出口量达到5000台,创汇超过百万美元。

众多武汉企业多次到武柴参观取经,除了为本地企业厂长讲授管理之道外,格里希还应邀到江西、内蒙古、浙江、广西等地,为企业进行技术指导或讲学。

1986年11月4日,格里希结束任期回国。在告别演说中,老人朴实的言语令人动容:我们的柴油机“好了一些”,还远远不能说“好了”。所有这些进步是依靠大家取得的,我平时工作中向大家发过火,不是我爱生气,是为了做好工作,现在向大家表示歉意。

格里希还给中国政府写了一封信,整理了十多条国企的弊端并提出建议,如政府不该像慈父爱子那样对待企业、应治理生产过程中的惊人浪费、要提倡过节俭日子、中央可成立设备调剂中心把某些企业闲置的设备有偿调拨给缺少设备的企业等等。

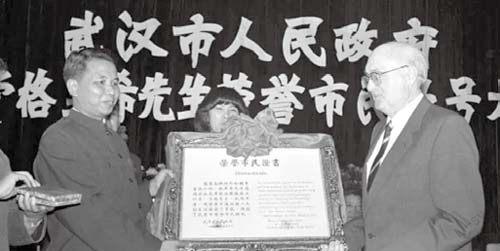

格里希撰写的26万字的企业机构设置和劳动重组方案,得到从中央到地方各级官员的重视。1986年5月,格里希被授予在华永久居留权资格,成为来华外籍人士中获此荣誉的第一人。1987年5月,经教育部批准,格里希被聘为武汉大学荣誉教授。 1987年7月,联邦德国政府授予他联邦十字勋章。1994年,武汉市政府授予他“黄鹤友谊奖”。

“我的目标,是国际市场!”

格里希在任期间执著于保证产品质量,一些员工却认为武柴作为农机骨干企業,其产品在当时的国内市场是“皇帝的女儿不愁嫁”。对此,格里希大火:“我的目标是国际市场!”这是中国企业最早苏醒的国际标准意识,这位“精益求精、一丝不苟”的德国老人在为武柴做“百年计”。

然而,1986年11月,格里希离任,他苦心经营起来的质量检测体系名存实亡。

“格里希走后,武柴的管理又逐步恢复原样。”退休职工陈昌池回忆,“厂质检人员虽然还穿着红衣服,但管理权威已有名无实”。

1987年,厂里有一批质量较差的产品,质检部门认为应该返工。但厂领导觉得用户反正急于求货,无须重来。质检人员坚持了几句,却被厂领导认为“不听话”。

1988年4月,洛阳拖拉机厂订购一批柴油机。当武柴将精心挑选的10多台样品送上检验台时,全部被检验为不合格。“送上去一台,被丢一台,现场的武柴职工脸直发烧。”

1990年上半年,东南亚国家向武柴订购一批产品。质检部门认为,产品质量不行,不能出口。厂领导却说:“合同时间快到了,即使是豆腐渣也给我弄出去。”结果,第二年,东南亚地区再也不要武柴的产品。

1993年4月中旬,73岁的格里希重回武汉,先后三次来到武柴。他最放心不下的,仍是武柴的产品质量。他拿出磁头检查棒伸进缸体孔道探测,发现有未清除干净的铁粉,面露愠色。他用放大镜检查齿轮上的光洁度,发现有些波纹,很是生气。

同年,武柴开始亏损。到1998年,武柴完全破产,职工下岗,资产重组,格里希为之深情奉献的武柴不复存在。

格里希当厂长时,除主抓质量、从严治厂外,还提出“减员增益”的企业改革方案。他说:“武柴如果减掉三分之一的人员,我保证生产效益能跃上一个新的水平。”他提出过减员的办法,即分流一个人出厂,就付给一万元的安置费。但这一改革当时根本就行不通。

格里希很早就提出要打破“铁饭碗”,1985年年初,他提出结构工资制之时,反对的意见很多,一些老工人说:“我们身强力壮时拿的是低工资,现在老了你却讲按劳取酬,我们想不通”。格里希一卸任,这一工资制度就烟消云散了。

如今,格里希留在武柴的痕迹,只剩下3栋职工宿舍楼,那是他为职工们所谋的福利。

2000年6月,年届80岁高龄的格里希最后一次访问武汉,武汉的变化让他欣喜不已,这位对武汉眷恋至深的老人向朋友说,希望死后能把一部分骨灰撒入长江。格里希几次提出要看看武柴,然而陪同人员不忍心这位老人看到破败的武柴而伤心,都以在修路等原因婉言挡开话题,

2003年4月17日,格里希在德国米尔豪森市逝世,享年83岁。如今回首,格里希治厂精髓是以市场为核心的管理体系,他反复强调要以国际市场的高标准来促进产品质量的提高。他当初提出的“厂长负责制、岗位责任制、产品名牌制”等建议,即使放在今天,也具有非凡意义。

可以说,格里希在一个非常时代用他的才智胆略和责任心,把西方先进的经营管理模式与中国企业成功嫁接,拉开了中国企业界国际化人才管理的序幕。这在我国“引智”工作的历程中首开先河,是一个里程碑。