何道峰:我希望给公益人长个翅膀

Philanthropy

创始人档案

通过学习语言和国际化发展,让公益人走出自己的语境和相对狭窄的文化圈子,从新的角度来看这个世界,在信息充分通达的状态下反省自己的工作,理解别人做的事情,看到世界的真相,找到公益的核心。

南方周末记者 张玥晗

在中国公益界,有一些人一直在积极推动行业发展,曾任中国扶贫基金会执行会长的何道峰正是其中一位积极的实践者。

何道峰曾历经改革开放三十年的沧海桑田,当过官,下过海。1999年,他以志愿者身份出任中国扶贫基金会秘书长,对中国扶贫基金会进行了“去行政化改革”,用市场化手段将其改造成为一家独立自主的现代公益组织,让“开放”“竞争”“效率”成为公益行业的发展基因,成为中国公益领域的领军人物之一。

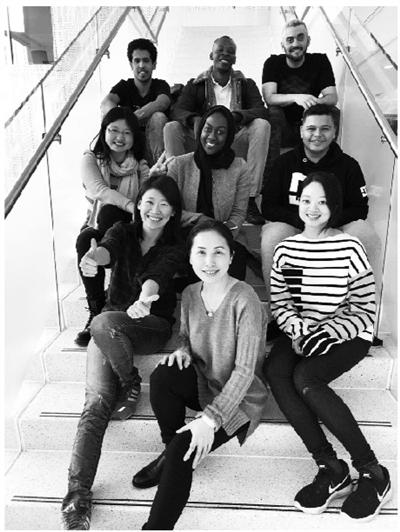

近年来,退居二线的何道峰决定从项目执行者转变为公益捐赠者,积极推动公益组织国际化探索,发起并捐助了多个公益项目,其中包括设立道峰奖学金,联合中国扶贫基金会和国际公益学院,发起国际语言强化项目(Intensive English Program,EMP-IEP),入选者将前往美国乔治城大学进行为期一个学期(16周)的专业英语强化培训,旨在提高其语言基础能力,满足机构国际合作发展需求。

何道峰认为,这一项目强化的不仅仅是语言,更多是入选者的视野,而打开视野,最终帮助我们认识到公益是什么,怎么做公益。

提升英语能力,也是拓展视野

南方周末:2017年起,你发起并捐助支持“国际领导力—语言强化项目”,设立了道峰奖学金,这个项目时长16周,在美国进行专业英语强化培训,你为什么会在公益领域设立一个单纯学英语的奖学金?

何道峰:首先需求确实存在。在推动公益组织国际化发展的过程中,我们发现一些英语讲得很好的人,在公益领域没有足够的工作经验,而经验比较丰富、能力强的公益人,英语又开不了口。当然,这跟中国人的英语教育有关,听说能力差,这个问题需要被解决。第二,英语不仅仅是语言问题,也会促进你对公益的理解,在公益领域,中国有很多需要学习的东西。如果因为语言的限制,无法接触更多外界的信息,无法进行国际化对话,你也很难设计出好的项目,让自己变得更强大。

南方周末:就是专注打破语言的限制?

何道峰:对。我就是希望给一些公益人长个翅膀,提升语言能力,在未来的机构国际化发展和国际交往中利用这种能力去工作,把英语变成一个真正可以用的语言;另一方面也希望通过学习语言和国际化发展,让公益人走出自己的语境和相对狭窄的文化圈子,从新的角度来看这个世界,在信息充分通达的状态下反省自己的工作,理解别人做的事情,看到世界的真相,找到公益的核心。从短期来看是解决英语问题,但长期来看,解决的是公益人的视野,提升使命感。

南方周末:那么,你通过什么样的项目设计来实现这个目标?

何道峰:首先,我现在是一个捐赠人,不是执行方,所以我就要找一个很好的项目方。我在乔治城大学读过一年的英语,这个学校在针对外国学生的英语教学上有七十多年的历史,在英语学习,包括听说读写的强化练习上有一整套系统化的教学方法。我们也要求入选者上学期间要住在当地的美国家庭中,在全语言环境里面训练,这样的效果应该比较明显。回去以后一般都能开口说话,基本上能用英语去开展工作了。

南方周末:目前国内对公益组织国际化也有一些不同声音,你认为公益组织国际化的重要性在哪里?

何道峰:首先,从经济发展来看,中国有了很大进步,当你有了一定能力,不再靠外援来发展经济的时候,应该想想怎样帮助别人,这是一个召唤。从某种程度来说,我们既要学会怎么做穷人,也要学会怎么做富人。

其次,其实公益本身没有国界,从根本来说,公益是关于一个人对世界上的苦难应该保持怎样的态度,小到社区里的公共事务,大到国际间的公共事务,都是没有界限的。尤其是在今天,公益不能局限在一个国家里,很多环境困境、气候变化、权利保护等都是跨国的问题。只有在更大的世界里,你才能找到一个正确的参照系,否则你怎么知道自己做的一些事情是好的,怎么能证明自己在做一个很好的公益组织?

第三,人不应该在一个很狭隘的思维方式里生活,只有向善、愿意帮助人的人多了,国家的文明程度才会提高,我从来没看到过一个“小国寡民”在国际上会有领导力。因此,公益领域的国际化发展不仅仅是关乎帮助他人,很大程度上是帮助我们自己,不仅仅是其他国家、其他需要帮助的人对我们的需要,这一点在家里是想不出来的。

有多少组织是在真正做公益?

南方周末:在这样一个全球化、大公益的背景下,你认为公益领域迫切需要什么样的人才?似乎这些年公益组织总是处于人才不足的状态里。

何道峰:人才不足是一个永恒的话题,有时候人才不足是行业的问题。从本质来说,我们要问问自己,现在有多少组织是在做真正的公益?这样的组织到底在公益行业里占多大的比重,如果这个比重不大,人才很难吸引住。

在很大程度上,公益人才应该是各种各样的人才,但关键取决于组织的成熟度。如果组织成熟度高,你就能识别人才,是专才还是通才,是管理人才还是技术性人才?如果组织成熟度不高,你也不能辨识人才。

所以,这个问题的核心是如何定义公益行业中的公益人才,你的出发点是什么,如果说公益行业建立在解决公共问题、让个人的内心信仰得到安放的基础上,这样的行业将需要不一样的人才。人才的问题最终折射出来是公益行业领导者的问题,领导者折射出来的是制度安排以及更深层次的公益理念、理论的问题,它体现的是在这个行业里面,有没有足够多的公益人持守真正做公益的初心和理念。

南方周末:那么,你认为现在中国公益行业迫切需要提高哪些方面的能力?

何道峰:迫切需要提高的是眼界和一种比较正常的思维能力。

南方周末:比较正常的思维能力是指?

何道峰:追求真理,响应内心的呼唤,响应时代对真相的呼唤。

南方周末:何为真相?

何道峰:真实的需求就是真相。公益到底需要我们做什么?哪些问题是我们真正面对的需求?这个社会到底需要什么?事实上,在不同的阶段,社会的需求是不一样的。

现在捐赠越来越多,大家都挤到一个平台里,去帮那些抹眼泪的人。可是实际上,这个国家需要抹眼泪的地方越来越少,同时很多公共的事情不需要抹眼泪,但你又不能识别它,看不到真正的需求,这就是找不到真相。如果大家都去发小书包,做同样的事情,这可能就不是做好事情了,而是一种灾难。我们是面对社会提出的真实需求,还是去做一些表面文章,这是差异很大的一件事。所以说公益是很难的,如果帮助不恰当,你可能把受助者的能力和自尊都抹杀了,你觉得那是行善还是作恶呢?

南方周末:你认为如何辨识真实的需求?

何道峰:要去调查,去研究,认真读书,加入一个更大的公共领域,找到很好的参照系,在这个真相世界里去寻找问题和真正的需求,进行拣选后,再做真正值得去做的事。

其实做公益非常不容易,所以学无止境。当然,你要只想着做项目,筹点钱,把钱给花出去,这样是容易的。

培训人才的关键在于自己知道该做什么

南方周末:一方面公益人在学习方面是有需求的,另一方面,公益培训方的培训也很多,但如何达到更有效的培训呢?

何道峰:首先从需求的角度来讲,要分类。由于不分类,我们讨论问题很容易笼统地谈一件事情,但并不存在笼统的需求。因此,细分市场去响应需求是非常重要的一件事。因为组织的领导者、项目的执行者、某一个领域的专业工作者,每个人的需求是不一样的。从基金会角度来说,也有不同性质的基金会和不同需求的公益人,把他们分出来,识别他们的需求。

从培训提供方来讲,你只能做一类的培训,或者侧重在某些方面,要想清楚你要响应哪类人的需求,进行市场调查,然后进行市场细分,在细分市场里认真地鉴别需求,打磨自己,提供好的培训产品。

对我来说,我想改善公益人的英语水平,然后找一个好的突破口,用这个方法,单纯做这个事情。

南方周末:你认为现在公益培训存在哪些问题或者值得注意的地方?

何道峰:一个行业应该有一个好的生态。在这个生态里,有各种各样的机构,平等竞争,没有垄断。同时,这个生态里有比较细致的运行规则,也有裁判系统,出了问题,就有人能够把你罚下场,达成这样的状态,这个行业就比较好玩。从根子上就能发育出一些民间的培训力量,他们会变成第三方服务提供者,也会去研究细分市场。

但我们现在比较缺一个好的行业生态。这个社会的心态就是一拥而上,什么事情要做大家都要做,政府力量和企业基金会都很庞大,有些大企业家成立一个基金会,不做资助者,而是自己去做执行方,这样的话,一些草根组织和他们的年轻人,就比较难得到资源,最后会导致我们永远都在讲一样的话,讲多少年都没有积累。

我以前在中国扶贫基金会,执行做得好,可以跟全中国所有的机构叫板,用实力告诉所有的捐赠人,把钱交给扶贫基金会来做,是可以放心的。但是我现在不做执行了,我做捐赠者,就是要找到好的执行方来做,让他们来操作,绝对不会自己再去成立一个组织,让别人捐款给我,我再来做一遍这个事。

公益与公共精神

南方周末:这也是一个捐助者参与公益项目的一种正常思维。

何道峰:没错,关键在于知道自己什么时候该干什么,什么时候不该干什么,不在于你要干很多事,如果说我有点价值,这就是我的价值。

南方周末:作为一名领导者通过领导力培训,最后也是要让领导者明白自己该干什么,以及不该干什么。

何道峰:一个好的领导者,关键看你在什么样的情况下去做一个领导,你有哪些条件?你的战略目标是什么?你想达到什么目标?达到目标的过程中,你怎么去管控风险?怎么让事情朝着预期的方向发展?最后怎么提升自己对公益的认识,让自己觉得这件事情确实在公益上是有意义的。

南方周末:做了这么多年公益,你现在如何理解公益?

何道峰:公益是一种实践方式,但做到后面,如果没有信仰来支撑,是经不住追问的,因为公益本身根源来自信仰。

表面上,我们看到的是现象世界,各种各样纷繁复杂现象其背后,是制度、法律体系和管理系统,但更深的层次是你生存的信仰和公共精神。

什么是公共精神,其实是人对自我的一种适当舍身。每个人都是以自我为中心的,这无可挑剔,但如果所有事只能考虑自己,没有公共精神,这样的生活也是很恐怖的。公共精神的节点就在于,人在适当的情况下做一种合理的舍身。

当然,没有信仰的支撑,就做不到这种适当的舍身,你就很容易喊出大公无私的口号,最后变成一种虚假的伪善。很多问题都来自这种伪善。所以,真相重要在哪里?真相就是人是自私的,但我们要朝向信仰,对他人的痛苦抱有同情和怜悯,在不公平、不正义的时候能发出声音,这些都是适当的舍身。

延伸阅读

海外领导力培训项目

国际公益学院:哈佛慈善管理高级领导人项目

慈善管理高级领导人项目(Executive Leadership Program,EMP-ELP)由瑞·达理欧和达理基金会资助,国际公益学院、哈佛大学肯尼迪政府学院共同推出,提供赴哈佛进修的机会,为期三周,两周上课,一周参访,拜访社会创新领域的基金会和非营利机构的代表。项目每年选拔40位优秀参与人。

课程主要从“慈善的功能与价值及公益领导力的理论”“全球总览和趋势”“公平和正义,商业和慈善,中国传统中的伦理”“实操与案例”四个方面进行设计,项目以领导力为主题,旨在进一步提升中国公益行业领军者的领导力和创新力。

北京大学光华管理学院:益行者项目

光华益行者项目是中国首个商业视角看公益,促进公益组织商业化运营、助力商业组织公益战略化的跨界项目。该项目每年将举行两次游学活动,前往知名慈善基金会和社会企业进行访学。

其中,游学美东将会访问哈佛肯尼迪政府学院、美国富达基金公司、基金会中心(纽约)、洛克菲勒家族基金会;美西的盖茨基金会、扎克伯格基金公司、捐赠人建议基金(DAF)等世界知名基金会;香港模块,则参访黑暗中的对话、聋哑人餐厅、李嘉诚基金会、香港赛马会;台湾参访台湾社区公益、慈济、佛光山、唐奖等社会组织和社会企业。