民国时期镇江蚕种场的建设

方飞

1926年,在镇江本地士绅冷御秋的帮助下,蚕种改良会在运粮河四摆渡南岸地区觅得一块丘陵地二百四十余亩,此地“荒塚垒垒,茅草蓬蓬”。场长葛敬中选定场址后,当年即对场地进行整理,一边筹划建场事宜,一边安排垦荒值桑。当年十月开始作深耕法,开垦荒地。“凡高阜之区,先开深二尺五寸,方三尺之深穴,将土掘起,使之风化;平坦之地,则开成深半尺,宽二尺之小沟,为密植桑之用”。第二年四月,四万株桑树即肥芽怒放,郁郁葱葱,遍布场地四周,为当年五月春蚕制种的奠定了扎实的基础。

一、镇江蚕种场的初创

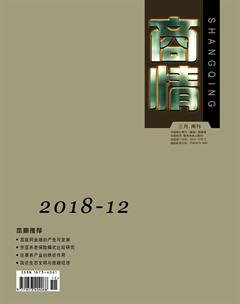

1926年十一月,改良会董事拨一万八千元的建筑经费,蚕种场开始建设场屋。1927年三月,上年开始的第一蚕室、综合楼建设完成。第一蚕室现已不存,只能从老照片和资料文献中了解。蚕室平呈长方形平面共九开间,南北外廊,主要作饲育室用。蚕室的四坡屋顶铺鱼鳞状水泥瓦,南北坡顶各有七个老虎窗,三大四小;东西两侧坡顶有阁楼伸出,为当时蚕室的罕见做法。屋顶兼作上簇和儲藏。此外在蚕室南北均载有遮阴树木九株,北面还有竹子搭的凉棚,都是用于夏季降温的措施。

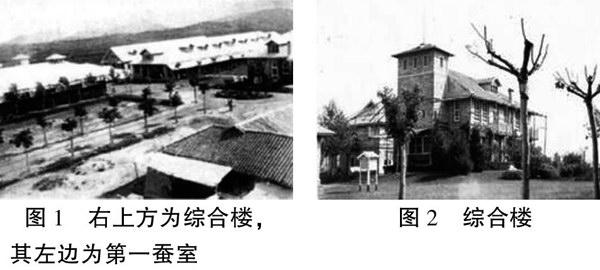

综合楼共六间,含办公室、事务室、会计室、膳室和宿舍,是整个场区的核心建筑。综合楼平面为长方形,西面局部突出,自西向东分三部分,均是青砖砌筑墙面,鱼鳞状水泥瓦铺屋面。西边为四层高塔楼,第四层四面开窗,是当时场区制高点。中部两开间两层,二层有阳台挑出;硬山屋顶,南北有老虎窗和烟囱伸出屋面。东边一开间正对场区大门,二层三坡屋顶,有老虎窗从东面坡顶伸出。综合楼四周均布置有高低不同的绿化,甚至在东门前还有精心布置的花坛。除却美化场区环境作用外,这些绿化和综合楼四周的竹凉棚一起,都是为了缓解夏季的西晒和炎热问题。综合楼因为改建,现也已不存。

镇江蚕种场是改良会“唯一专制秋种之场,创办之目的,即为提倡秋蚕”。推广秋蚕种是本场的主要目的之一。为此,必须建立蚕种冷藏库,将春制蚕种冷藏,然后进行人工孵化繁育成秋种。为在本土获得更多优质蚕茧,无锡永泰、上海瑞纶两丝厂决定捐资建设冷藏库,并以所生产蚕种为交换条件。但当时国内并无冷藏库建设的经验可用,于是场长葛敬中赴日本短期考察学习,1927年二月回国后即开始订购设备。冷藏库位于场东,“库分五间,每间约有二立方公尺之容积。库门系用厚铁板铸成。就库内之总容量而言,计可储存蚕种纸三十六万张”。当年五月,蚕种场冷藏库完成。

至此,镇江蚕种场已经有蚕室、上簇室、冷藏库,办公室、宿舍和膳室,生产生活所需的设备设施较为齐全,拥有登记在册的职工20人左右。蚕种场两年合计购得259亩土地,除建筑外还有四万株长势优良的桑树,已具备了春、秋两季蚕种的给桑能力。当年五月,以葛敬中从日本带回的优良原种正白和新白为基础,在日本技师佐濑旭的指导下,开始春蚕催青。六月下旬制种结束,合计生产成种一万一千余张,为制秋种全部入冷藏库。八月秋种浸酸后分发给了无锡蚕户.同时派场内的技术人员赴无锡办理秋期蚕业指

二、镇江蚕种场发展阶段

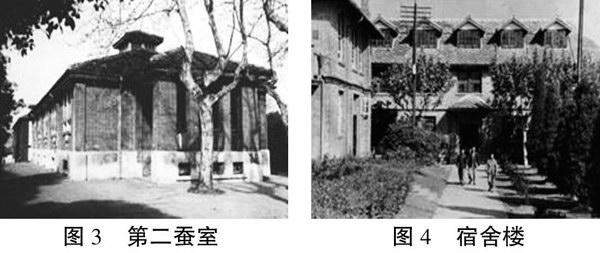

1928年一月,蚕种场开始建造第二蚕室。第二蚕室位于第一蚕室东,长方形平面,建筑面积535.62平方米。由于此处南北高差较大,故蚕室设有半地下室。地下室是混凝土结构,南北开有小窗通风,主要为储桑,同时也有调桑检种之用。地上为蚕室兼簇室,砖木混合结构。饲育室五开间,布置为中间走廊,南北蚕室,以移门相隔。饲育室南北窗每开间均有两扇(待确认),分上中下三部分,上下部分为固定扇,中间为上悬开启窗。现存的钢制窗框仍为当年所造。每开间有退沙口,而在退沙口和窗户下沿间有白色云状装饰图案。开间与开间以壁柱在立面上表达。走廊上方有两个方形天窗突出屋面,造型独特,但仅作为走廊的采光之用。四坡屋顶铺水泥瓦。蚕室入口在走廊东西端头,且均有联系半地下室的楼梯。尤其在西面主入口位置,设计了一间造型优美的门廊。门廊和蚕室的其他部分一样是青砖砌筑,水泥瓦铺屋顶。蚕室也有竹搭凉棚,但是采用四围环绕的布置方式是目前发现的唯一一座蚕室。第二蚕室目前作为镇江市文保单位,属江苏科技大学西校区管理。

本年十月,蚕种场开工建造第三蚕室。第三蚕室位于位于第一蚕室正南方,建筑面积761.02平方米。平面和第一蚕室相似,也是南北走廊,但走廊均嵌玻璃窗。平面共有八开间,最东边一间为入口的缓冲空间,其余七间均为饲育室。蚕室屋顶为悬山式,南坡有七个大小一致的老虎窗,北坡只有两个。但山墙面在屋顶层开有通风口,供夏季通风。屋顶层兼有储藏和上簇功能,也铺鱼鳞状水泥瓦。第三蚕室在1936年有过一次加建二层,加建部分推测是为补充上簇室数量,加建后屋顶改用红瓦。第三蚕室现已不存。

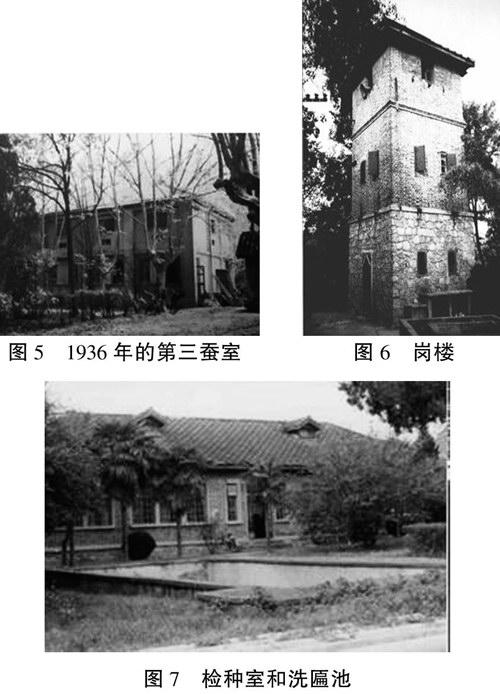

在建造第三蚕室的同时,蚕种场内也在建造宿舍、检种室和嘹望楼。

宿舍楼于1929年二月完成。本年八月,无锡的女子蚕业讲习所迁入镇江蚕种场。该女子蚕业讲习所于民国15年(1926年)冬,由中国合众蚕桑改良会总技师何尚平、代理总技师葛敬中负责筹备,至1927年在无锡正式创办,旨在为国家造就蚕业制种及指导之技术能手,改良和发展苏、浙、皖等省蚕丝生产事业。本年分配到镇江蚕种场的女学生有五六十人,加上截止去年末登记在册的蚕种场职工共26人,综合楼内的宿舍明显无法容纳。而宿舍楼的建成及时解决了场内职工和学生的住宿问题。宿舍楼两层七开间,砖木混合结构。长方形平面,内走廊。宿舍两层共26间,根据场内人数估算每间宿舍2-3人。歇山式屋顶,铺水泥瓦。南坡有五个老虎窗,东西两侧有通风口。立面开间没有竖向线条,只在二楼楼板位置有一圈横向线条。每间一扇田字形窗户,上下推拉式。大门在南面居中,有三坡顶的雨篷伸出,雨篷也铺水泥瓦,颇为精美。此外走廊两端也开有侧门以供出入,方便联系检种室和附属室等。宿舍楼在建国后改为行政办公,老虎窗也被移除。在蚕研所与华东船舶工业学院合并后拆毁,现已不存。

检种室是一类检查蚕种和母娥患病情况的建筑。当时的江浙地区,土种蚕病盛行导致参见质和量均无法满足需求,然而缺乏科学的选种育种的专门机构。为了提高我国蚕丝水平,当时镇江地区仅有镇江蚕种场具备检查蚕种微粒子病的能力,自1928年九月起,镇江蚕种场开始代镇江其他种场检种。因此,检种室也在本年十月开始的建设中,于第二年4月完成。该室为单层五间,砖木混合结构,大门在南面居中。悬山顶铺水泥瓦,南坡两个老虎窗伸出。检种室的用途具有很大的灵活性,“春季仍可作饲育蚕室,闲时仍可作为他用。”检种室现已不存。

当时的四摆渡地区是丘陵荒山,人烟稀少,所以偶有土匪强盗的情况发生。在卫振安编辑的《镇江蚕种制造场十周年大事记》中记载过1927年四月发生的一起匪劫事件。此事发生之后,蚕种场特请镇江商会派驻专团负责蚕种场的安全事宜。十二月镇江商会派来的商团全部到位,组织成蚕种场保卫团。瞭望楼于1928年十月与检种室一起建设,是当时场内唯一用于防卫的建筑。瞭望楼平面方形,三层砖木结构,水泥瓦屋面。这座上世纪二十年代末期建造的岗楼其造型独特,全国为数不多,实属罕见。日军侵华时期曾占据蚕种场,利用此楼瞭望,以封锁通往五洲山及高资镇的公路。建国后场区周边匪患渐息,此楼作为瞭望的作用不再重要。在杨瑞彬先生绘制的1953年华东蚕业研究所平面图中,嘹望楼已作为储茧库辅助蚕种场的生产。嘹望楼目前和第二蚕室一样,作为镇江市文保单位,属江苏科技大学西校区管理。

至1929年末,蚕种场较初期增加了蚕室两座,宿舍、检种室和岗楼各一座。除以上建筑之外,这一时期蚕种场还建设了一批附属建筑,其中生产用房包括东工房3间,西工房5间,附属室3间,蓄水池和自流井;生活用房包括女工平房4间,盥漱室4间,厨房平房2间,老虎灶(开水间)半间。这一阶段的蚕种场在增加员工数量(彼时蚕种场登记在册的员工30人左右,未登记的场内实习生50人左右)、增添生活设施的基础上,增加蚕室数量,提高了蚕种场生产规模;同时续购山地两年合计五十九亩并开垦值桑,为进一步提高饲育量预留空间。此外蚕种场还发挥人才和资金设备优势,建设检种室,通过筛除含病蚕种,保证了选育出来的蚕种质量。1928年四月开始饲育春制秋种普通种蚁量二十二两,品种为新白元白等,六月中制种结束,成种两万一千余张。八月开始饲育秋蚕作丝茧试验。和去年一样,当月场内大部分技术员赴无锡进行秋蚕指导。1929年四月开始春期育种,品种已有所扩大,包括一化性晶元、新元和欧元三种,二化性元白、新白、三白和中白四种,合计四十三两二钱七分,共获得蚕种43580张。当年八月开始饲育秋制春种,也饲育原种88蛾,试验交杂种14种,共得42542张净种。

三、镇江蚕种场鼎盛阶段

1929年,由于镇江蚕种场创办伊始即成绩显著,在四摆渡及邻近区域出现了投资热。是年即在四摆渡和高资、桥头新建了裕民、瑞昌、三益三个蚕种场。由此引起了原种需求量激增,而当时国内供给不足;虽然可以向日本求购但不经济,且日本原蚕种也并非尽善尽美。镇江蚕种制造场因地制宜凭借着当时拥有的人才和设备,分流了一部分力量成立普种部和原种部,并增加原原种的饲养量。是年春期饲育原原种250蛾,制成原蚕种1700余张。秋蚕期又制成原蚕种2100余张。”1930年,镇江蚕种场周边私人蚕种场数量已达15家。以上年秋期表现良好的品种为基础,继续扩大原种饲育量。共得一化性原种1261张,二化性原种1306张,当年八月得到原种5584张。在此基础上,1931年四月底,蚕种场开始建设第四蚕室。第四蚕室是二层四开间的砖木混合结构,一楼为原蚕室,二楼为专用上簇室。长方形平面共450.58平方米,南内走廊串联四间原蚕室,走廊东端为三年后添加的门楼。歇山屋顶铺水泥瓦,无老虎窗。一楼南北开窗不对称。南面一开间有两扇相同的田字形窗户,每扇窗户都是可以单独向外打开的平开窗。四个开间有两个退沙口,退沙口下还有方形气孔,推测为窗户关闭时通风换气用。北面虽然开窗面积与南面相同,但是一开间有三扇窗,一大两小呈对称布置,每开间窗下都有退沙口。二楼南北窗户与一楼南面窗户完全一致,惟独没有发现退沙口。此外山墙面中间位置也开有和南面完全相同窗户。沿蚕室四周还有一圈排水明沟。蚕室南面竹林高耸,完全将南立面掩映在竹影中。蚕室北面还载有香樟与棕榈。第四蚕室完成当年,春期制种得原种14311张,普通种26181张;秋期得原种1632张,普通种20669张,较上一年几乎翻了一倍。第四蚕室后来经过结构加固,目前仍在被使用。

1929年八月无锡女子蚕业讲习所迁入镇江蚕种场时,由于场内没有相关的教室供办学使用,因此只得在蚕闲时利用蚕室作为教室进行讲学。这种情况一直持续两年,一直到1931年五月,蚕种场开始在场东第二蚕室旁建筑校舍。这座校舍共两层,1201平方米。平面呈凸字形,左右对称。南北功能用房,中间走廊,南面五间,北面七间。歇山屋顶上铺的不是水泥瓦,而是红瓦,在蚕种场内别具一格,因此校舍又称“红楼”。屋顶主要作为储藏用,有两个老虎窗在南北坡伸出。红楼共有三个出入口,一个大门,两个走廊侧门。大门在南面中央,有一开间的门廊伸出南立面,四根与壁柱一样宽的立柱一直伸到二楼,门廊顶在二楼设计为阳台,阳台上还雕刻有罗马柱扶手。另外两个出入口则相对简单,只有挑出的楼板作为雨篷,二楼走廊在端头开门,雨篷也作为二楼的阳台。南北开间均每间两扇窗户,开间与开间以壁柱在立面上表达,与第二蚕室不同的是,壁柱上有抹面掩盖了青砖纹理,还做了竖向线脚加强装饰效果,让这个在蚕种场内体量最大的建筑显得更加挺拔。

1931年五月,蚕种场完成了自本场衔接省句路的马路路基,马路六米宽,与当时的省句路路宽相同。据场内老员工介绍,用来敷设路面的碎石,都是工人从石马镇挑来。马路从东门开始,绕蚕种场所在丘陵到蚕种场东南方,并从此处拐向东南方,一直连到省句路。在拐点处向西北修建连接蚕种场内建筑的道路时,建造了如今蚕研所的大门和汽车间两小间。这座大门风格独特,四根青砖砌筑的立柱,中间高两边低,覆以传统建筑样式的木构架屋顶,构架露明。当时中间大门的门楣上写有“中国合众蚕桑改良会”字样,现在字样已不存,场名改写在中间两根立柱的正面上。

省句路镇江段在镇江老城区西。到1932年,在老城区之西的丘陵地带,建有泥结碎石的省会路。自中山桥向西,越东岳庙的阳彭山南麓,沿山坡而下,经头道巷折向西北至牌湾,南与省句路相连。自此,从镇江蚕种场可以开车,通过省会路过中山桥,直接到达当时的镇江老城区东,继而通过陆路将蚕种分发到苏锡等地的蚕业指导所。

1937年因抗戰爆发,镇江地区的私营蚕种场停办,而镇江蚕种场因其生产和研究设备完善,被日军占领。从1926年建场到1937年抗战爆发停办蚕种场,镇江蚕种场共建有四座蚕室,综合楼两座,宿舍两座,冷藏库和瞭望楼各一座,附属室百余。在当时的镇江地区,该蚕种场率先与私营蚕种场合作并取得了巨大成就,居于当时国内蚕种生产的核心。

【注】文中配图除特殊说明外,均来自江苏科技大学王福海老师

参考文献:

[1]葛敬中在国立东南大学教栽桑学时说:“将来中国的新蚕业,要尽量向比较地广人少的地方去开展。所以以后的种桑区域,要尽量利用荒山、荒地和水利不便之地。种桑的地方,要与种高梁、玉蜀黍、豆、麦的地方去竞争,尽量地让出可耕地,栽水稻。那末解决民食与减低蚕桑成本,双方兼顾,同时新蚕业亦可一新面目。”

[2]卫振安,镇江蚕种制造场十周年大事记

[3]张文明《镇江蚕种制造场》中记载:“第一及第三蚕室上层均设有上簇室,以备上簇。”

[4]镇江蚕种制造场参观记,《京沪沪杭甬铁路日刊》,1936(1760):49—52

[5]卫振安,镇江蚕种制造场十周年大事记

[6]即现在江苏科技大学西校区的保护建筑“第五蚕室”

[7]王福海.中国合众蚕桑改良会镇江女子蚕业学校创办始末[J].北方蚕业,2011,32(2):66—68