地域·时间·农事

——节气歌解读

王 琳

节气歌是指以中国传统社会中产生的二十四节气为序列的民间歌曲。二十四节气历史悠久,春秋战国时期的《逸周书·时训解》中已有二十四节气的完整记载,汉代《淮南子·天文训》中呈现的节气序列、名称已与现今无异。在随后两千多年的历史进程中,节气流传到全国各地,以多种形态出现于多样场合,配合着各色社会事象,成为传统社会文化样态的重要凝结形式。

二十四节气以年度周期为时间轴线,按照平均的方式划分为大致等长的时间刻度,刻度之上添入有特定含义的名称,以此标记季节、温度、自然现象、农作物等,于是,自然时间就不仅仅为自然时间,而是融入了社会时间的内涵,成为传统社会感受时间、体验时间的方式。二十四节气在当代社会仍然活跃,并于2016年被列入联合国科教文组织非物质文化遗产代表作名录,足以证明其历史地位与文化价值。本文即以节气歌为研究对象,试图探究节气为何会融入民歌,节气歌呈现出何种样态,其意义何在,是什么观念在背后支撑等相关问题。

一、区域认知下的节气歌

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

每月两节不变更,最多相差一两天,

上半年来六廿一,下半年来八廿三。①《中国民间歌曲集成·浙江卷》,北京:人民音乐出版社1993年版,第617页。

此为浙江淳安的民歌《节气歌诀》,整首民歌是对二十四节气名称与时间的表述,其中前两句主取节气首字加以组合,后两句指明上下半年的节气时间。二十四节气以地球在黄道(地球绕太阳公转的轨迹)中的位置为依据,每移动15度即为一个节气。对地球而言,因纬度不同各地区接收到的热量存在差异,呈现出不同的气候特征,造就了固定时间与同名节气下的区域认知。农人已然充分认识到这一点,正如河北《节气图》所唱:“唱一个一周年二十四节,少年人记心中有益有方。几时种几时收别处不表,咱把这永平地说道其详。”②《中国民间歌曲集成·河北卷》,北京:中国ISBN中心1995年版,第751页。“别处不表”指示着节气存在区域差异。

辽宁与河北都为温带季风气候,然而,纬度的差异使二者在受气候制约的农作物与自然景观上存在时间差。

立春阳气转,雨水沿河边,

惊蛰乌鸦叫,春分地皮干,

清明忙种麦,谷雨种大田,这是春天。

立夏鹅毛稳,小满雀来全,

芒种正铲地,夏至不纳棉,

小暑不算热,大暑三伏天,这是夏天。

……③《中国民间歌曲集成·辽宁卷》,北京:中国ISBN中心1995年版,第156-157页。

此为辽宁小调《二十四节气》,词曲关系为一段旋律六个节气,亦即季节的形式组合成段,内容囊括三个维度:一者,气候;二者农作;三者自然景观。“春分地皮干”“清明忙种麦”“谷雨种大田”即是描绘农业事象;“立春阳气转”“小暑不算热”“大暑三伏天”“寒露不算冷”等为节气里温度、天气的呈现;“惊蛰乌鸦叫”“小满雀来全”等则标注动物。三者运用了人的温度感受与视觉认知,就本质而言,都是节气的显现,证明着节气的接替,论证着节气的内涵。

正月里立新春头个节气,破五日接回出阁闺女……交雨水正月中乌鸦乱叫,庄稼人长工汉一齐该忙。下洼地雨雪多早早送粪,若晚了地气通最怕泛浆。

二月里交惊蛰二月节气,庄稼人收拾套拾掇犁杖。种春麦多加粪量地点种。掌鞭的扶犁杖点种提耩。春分是二月中春苗出土,拉砘子轧轧垅理至应当……④《中国民间歌曲集成·河北卷》,第751页。

上例为河北的节气歌。择取两首民歌共有的乌鸦、种麦进行比较:辽宁在惊蛰时乌鸦鸣叫,河北则于前一个节气——雨水时节“乌鸦乱叫”;辽宁地区“清明忙种麦”,河北则惊蛰节气“种春麦”。时间差异仅是表象,实际指示着温度、光照等方面的区别,而这正是不同地区在种植农作物时需要共同遵守的,因为它直接关乎收成与生存。《吕氏春秋·审时》指明种植适时的麦子在植株样态、麦粒形态以及味道上都能符合农人的预想,而过早或过晚则会使得植株过于弱小,且易于受到病虫害的侵袭,最终造成失收。

南方与北方存在明显的差异,江南与华南在气候上主要为亚热带季风气候与热带季风气候,前者夏季高温多雨,冬季温和少雨,后者以全年高温、干湿分明为显著特征。农人在掌握规律的基础上,善加利用。节气歌正是以音乐的形式证明着农人在知晓此后做出的不同时间安排,选择的不同耕作制度与农作物。江苏南通的《二十四节气》与广东博罗的《闹春耕》即是如此:

立春雨水暖洋洋,惊蛰春分农家忙,清明谷雨浸稻种,立夏小满插黄秧。

芒种夏至打耙草,小暑大暑热难当,立秋处暑割早稻,白露秋分场上忙。

寒露霜降种麦子,立冬小雪人不忙,大雪冬至天寒冷,小寒大寒忙年粮。⑤《中国民间歌曲集成·江苏卷》,北京:中国ISBN中心1998年版,第1060-1061页。

这是江苏南通的《二十四节气》,在“立秋处暑割早稻”之后,“寒露霜降种麦子”,证明其采用稻麦二熟制。虽然江南亦种麦,但却选择与北方不同的品种,即北方种植春小麦,江苏则种植冬小麦。水稻为喜温性、喜水性植物,春夏季的高温多雨,加上江南众多河流湖泊,能够满足其生长所需的温度、光照与水分。小麦则耐旱和耐寒程度高,能够越过南方的冬季。如此稻麦二熟制可以提高复种指数,增加年度粮食产量。可以说,南北方差异是根据各自区域的地理条件、气候条件、农作物的生长条件等方面做出的综合考量与选择。

正月立春雨水到,春牛起舞机声吼,犁耙竞赛满田舞,打闹春耕掀高潮。

二月惊蛰春分天,人鼓干劲牛加鞭,热浪滚滚驱寒气,犁田播种赶莳田。

三月清明谷雨连,争分夺秒战歌喧,不违农时抓季节,力争清明插完田。

四月立夏小满天,花生除草抢晴天,作物施肥犁蔗土,生产责任爱健全。

五月芒种并夏至,加强田间来管理,适时中耕除虫草,抓好大积绿青肥。

六月小暑大暑天,夏收夏种火朝天,边黄边割边入库,边犁边耙边莳田。

……⑥《中国民间歌曲集成·广东卷》,北京:中国ISBN中心2005年版,第506页。

上例广东的《闹春耕》证明:不同于江南的稻麦二熟制,广东的耕作制度为水稻二熟制。“惊蛰”时,即可育秧,经过三十天左右,“清明谷雨”节气时可将秧苗从秧田移栽至大田,即为莳秧;小暑大暑节气可“边黄边割”,“边犁边耙边莳田”,因此小暑大暑既是前一批稻收割的节气,也是第二批稻种植的节气。作为双季稻产区,第二季稻在“寒露并霜降”中抽穗、灌浆,“立冬小雪天”实行“秋收”。将之与江苏地区比较可知,二者均于春夏季节种稻,但前者比江苏早两个节气,约一个月的时间差;江苏地区寒冷的冬季不宜种植水稻,因为水稻最低发芽温度为8-12摄氏度,光合作用最适宜的温度为25-30摄氏度,⑦韩湘玲、马思延:《二十四节气与农业生产》,北京:金盾出版社2007年版,第36页。而广东地区即使在冬天也宜农,没有农业意义上的冬季。

东北、华北、江南、华南在纬度上由高到低,年平均气温由低渐高,农作物与耕作制度安排各异,是各个地区在最适宜的时间安排最合理的农作物的呈现,论证着农时的重要性。二十四节气的节气名称是根据北纬35度左右黄河流域的气候条件加以提炼,在传入它地时,节气含义已不再适用。于是,农人在不更改节气名称与时间间隔的前提下,将含义改变为各个地区实际的气候、农事等,使得节气转变为区域认知与地方性知识。于此,二十四节气原有含义发生改变,节气本身成为了时间刻度。

二、多种体裁渗透下的节气歌

作为经验的总结与行为的指导,节气及其内涵不是停驻于知其意、明其理的层面,而是被注入民歌,配以旋律,从内在的知识外化为可供唱诵的民歌形式。节气作为传统社会最重要的时间标注方式之一,以民歌的样态存在于多个空间,渗透在日常生活的多个侧面。于此,形成了多种体裁相互呼应的文化现象。

配合劳作节奏的节气歌在体裁属性上为号子,较为少见,辽宁鞍山的《唱二十四节》⑧《中国民间歌曲集成·辽宁卷》,第68-70页。是其中之一,为修筑铁路时演唱。就节气与修筑铁路而言,二者没有直接联系,不存在制约关系,在此场合演唱节气歌有如下几种解释:一者,二十四节气深入人心,修筑铁路时演唱是无意识之举;二者,旨在发挥号子缓解疲劳的功用,运用熟知的唱词更易得到协作者的认同,凝聚精神;三者,当并非所有人都熟知节气的情形下,通过演唱能够达到熟知节气知识的教育意义。然而,无论基于何种理由,都足以说明节气的深入人心。

在山歌与小调中皆存在节气歌,但以后者最为集中。小调作为传唱范围最广的体裁,使得节气歌在接受群体和辐射范围上更加广泛,同时因为经过细致的雕琢与锤炼,音乐上十分细腻,形象上更加多元,既有俏皮、活泼的一面,又有质朴、平实的一面,下例即为前者的代表之一:

谱1《十二枝花》⑨《中国民间歌曲集成·安徽卷》,北京:中国ISBN中心2004年版,第565-566页。安徽望江

安徽望江的《十二枝花》中,唱词分布均衡,词曲关系较为简单,多为一字一音或一字二音;节奏较为密集,多十六分音符,除了第五小节与第七小节、第四小节与第十小节重复外,其它均有不同程度的变化,以此推动音乐的流动,配合着前长后短的一拍附点与前八后十六的节奏型,形成活泼、生动的音乐形象。旋律上,除了曲首是sol la do乐汇音组构成的旋律外,其他都为围绕角音、徵音的进行,配合着唱词中以不同类种的“花”作为主人公,塑造出动态、俏皮的丰满形象。

民俗活动作为社会风情与观念的外显形式,以建构特殊时间与空间的方式展示着社会生活的不同侧面,凝聚着传统社会的认同与关注焦点。节日民俗中亦有节气歌的施展空间。

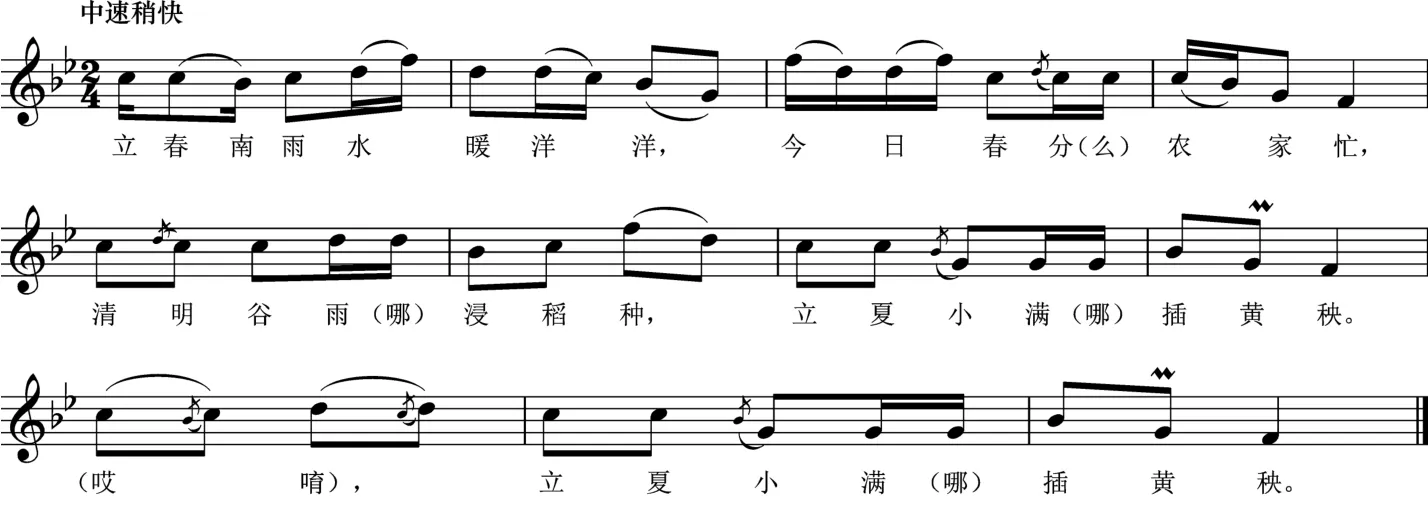

谱2《农家忙》⑩《中国民间歌曲集成·江苏卷》,第1083-1084页。江苏东台

上例《农家忙》为江苏民间社火时演唱,其间由人抬起用纸和竹子扎的凤凰,寓意吉祥,另有三五人组成的锣鼓乐队,边唱边鼓,以唱为主。音乐上,配合着锣鼓乐队,以稍快的速度、规整的节拍呈现;与吉祥寓意相符合,节奏上以前长后短搭配平均型的节奏,既有动力性,又有稳定性;旋律上,采用了江南地区最常见的sol ladoremi构成的乐汇音组,级进为主的旋律中间或出现的跳进增强音乐的活泼性,营造着节日的欢乐氛围。

综上所述,节气歌出现在多种体裁中,塑造出丰满的音乐形象。数种类型不仅指明音乐形态,更对应着众多场合,隐含着多层次的参与人群,论证着节气歌的深远影响,是节气发挥着不同功用,融入生活不同侧面的证明。

除了民歌样态的节气外,清代著名弹词艺人马如飞运用戏剧名和节气名编成一首弹词,“西园梅放立春先,云镇霄光雨水连……”⑪崔玉霞:《二十四节气中的文化底蕴》,《农业考古》2009年第3期,第165页。在传唱于市井的苏州弹词中加入节气的内容,使之成为茶余饭后的娱乐之资,是节气深远影响的又一重证据。

各种民歌文化事象中存在的节气歌印证着二十四节气在传统社会的重要地位。二十四节气虽然依据自然时间,但当为人所用并增添社会实践与社会事象的内涵时,便被赋予了文化意义,成为社会文化形态的组成部分。那么,为何二十四节气会在民歌中出现?其背后有何种观念支撑?……要解决此类问题就必须回到产生与应用节气的社会形态、二十四节气的时间特征以及二十四节气反映的文化事象中进行分析与论证。

三、双重时间观念影响下的节气歌

时间是感知世界的重要方式,不同的时间序列与标记,折射出不同的观念与选择。二十四节气作为中国传统社会体验时间的方式之一,各个节气就是时间节点,将时间分隔成有连有断的“时间片段”,以此指示着生活进程。一个“时间片段”的结束标志着进入下一时间,应该着手下一阶段的事宜,就此建构了年度周期内的时间刻度。因此,节气分割着时间,也标注着时间;分割着生活,也标注着生活。

(一)节气歌中的时间刻度

正如前文所言,二十四节气以太阳在黄道上的位置为依据,就此而言,与现代公历无差,只是不以月份论,而为气候、温度等方面反映出的时令变化的直观表述。不得不提的是,在传统社会中还盛行着阴阳合历,即农历。农历以朔望月为每月的长度,同时参考太阳回归年,即以月相为主,通过置闰月的方式来调和朔望月与回归年之间的矛盾。由于节气与农历采用不同的标准确立,较难实现二者的“无缝对接”。但是在节气歌中,二者却常同时出现,如前文提到的河北《节气图》、广东博罗的《闹春耕》等皆是如此,福建畲族的《廿四节气农事歌》唱出:“正月立春雨水到,年那过了就元宵,年那过了又一月,犁田耙地做起头”⑫《中国民间歌曲集成·福建卷》,北京:中国ISBN中心1996年版,第1357页。,月名后直接为节气名。

即使节气歌中未有月令,月令亦蕴含其中,其表现为以一月两节气的排列形式,单一节气或数个节气一起出现的情况相当少见。如江苏南通《二十四节气》与东台《农家忙》都有“立春雨水暖洋洋”的唱词,两首民歌唱词都是七字句,为两节气并置与三字描述的结构,虽然未有关乎月令的字眼,但两个节气同时出现,与月令体的节气歌如出一辙。

除此以外,节气歌中还存在物候历的痕迹。物候历是以动植物的生长、活动等为基准形成的历法,因之能够通过动植物准确反映气候,所以成为作物种植、施肥、灌溉、收获等农事行为的依据。虽然传统社会早已存在指示具体时间与刻度的月令与节气,但物候历仍然占据一席之地,上文提到的安徽望江《十二枝花》即是例证。词中唱道:“我是桃花有清香,清明谷雨就是我开放,我要叫农人要做这事情:女的纺线织布,男的浸种洒秧,纺织耕种,就是一伙忙。”歌中直接以花开为依据,将花开对应节气,指示农人在特定节气时应该进行的农事劳动,如桃花开时即是清明谷雨节气,农人需要浸泡谷种,将发芽的谷种撒于秧田中。必须指出,在为数不多的存在物候历的节气歌中,月令同样以直接或隐含的方式出现,《十二月花》中的词汇“四月天”以及十二段唱词,每段两个节气,且节气之间为无间隔的并置关系足以证明。

物候历是最早的种植作物的主要依据,历法被制定后,以月相为判断依据的月令与农事活动所需要的时令并不完全一致,因为农事行为需要根据地球绕太阳公转的时间而定,所以月令不足以完全指导作物种植,于此,二十四节气便有用武之地。二十四节气是根据地域气候特征总结出的“历年平均值”,但每年的具体情况并不完全一致,而是可能出现细小变化,物候历以更加直观的形式展示当年具体情况更像是二十四节气的“微调”。可以说,物候历在某种程度上解决了“历年平均值”与“当年具体值”之间的矛盾。

(二)时间刻度之间的矛盾

上述可见,月令体在二十四节气歌中十分常见,并以显现或隐性的方式出现在绝大部分节气歌中,那么由此产生一个无法回避的问题:以朔望月为依据的农历与以地球绕太阳公转为依据的二十四节气之间产生的时间矛盾如何解决?为何二者在确立标准相异的情形下还要“和平共处”?

农历与回归年之间的矛盾是通过设置闰月来调节的,但节气歌中从未出现过闰月。众所周知,农历为十九年七闰,且闰月月份不一,如若在节气歌中加入闰月,恐难决定具体月份。再者,通常情况下,一年有十二月,节气有二十四,平均为一月两个节气,若是添入闰月,节气的安放将成问题,所以二十四节气与月令的结合以非闰月为前提。

确立依据的不同使得农历与节气之间不存在直接与准确的对应关系,加之,节气歌中的月令并不完全符合农历的实际情况,所以月令与节气是一种松散的结合关系。由此可见,在中国传统社会中,并没有试图完全解决农历与节气之间的时间矛盾,而是将最为熟知的历法与用处甚大的节气以并不严谨的方式融合,在面对具体问题时,自如的在两种时间刻度中转换。至于松散结合的原因,需要从节气的目的着手。

《汉书》⑬安平秋、张传玺主编:《二十四史全译·汉书》,上海:汉语大词典出版社2004年版,第416-417页。载:“闰以正时,时以作事,事以厚生,生民之道于是乎在矣。”认为时用于生产劳作,能够使得人们生活丰足。至于时,“所以记启闭也”,用来记录立春、立夏等节气。元代《王祯农书》中直接绘有《授时指掌活法之图》,“此图之作,以交立春节为正月,交立夏节为四月,交立秋节为七月,交立冬节为十月,农事早晚,各疏于每月之下……所以授民时而节农事,即谓用天之道也。”⑭[元]王祯:《东鲁王氏农书译注》,缪启愉译注,上海:上海古籍出版社1994年版,第458页。

节气歌的唱词中亦可窥见农事的重要性。虽然节气歌中存在生活类内容,但主体为农事劳作,如辽宁《二十四节气》关注的是田地、麦、棉,河北《节气图》将焦点放于肥田、犁田等田地事宜以及种植黍、高粱、黄黑豆、棉花等农作物上,江苏南通《二十四节气》唱出不同节气中的插秧、割稻、种麦等事宜。由此可见,节气与节气歌的目的是将气候与农事劳作的程序相对应,同时节气歌的演唱有着展现关注焦点、促成农事知识儒化的功用。

正是基于节气与节气歌的农事目的,所以节气与月令之间毋须呈现精确对应关系,当然也无法做到。因为农作物的种植虽然需要“不违农时”,但并非一定要精确到某一具体日期,而是大致时间即可。这受到两个因素的影响:一者,节气指明大致的温度、光照、水分,表示大概的趋势;二者,一定范围内的温度、光照、水分即能满足农作物种植所需,例如小麦播种时的温度需要在5度以上,低于5度的北方麦区需延至翌年早春增温后出苗。⑮思狄:《小麦生长发育的适应温度条件》,《北京农业》1995年第9期,第15页。节气在说明温度、光照、水分等方面的非精确性与农作物种植的

节气歌中节气与月令的结合还受制于另一因素,即月令在传统社会的地位。月令早在先秦时期就已存在,相传夏朝《夏小正》依四时分四卷,每月一篇;⑯裴安平、熊建华:《长江流域的稻作文化》,武汉:湖北教育出版社2004年版,第360页。《礼记·月令》更是以“孟春之月”“仲春之月”“季春之月”“孟夏之月”“仲夏之月”“季夏之月”等指代一年四季十二月,且逐一论及各月的祭祀与农事等诸方面的事宜,命令负责农事的官员管理农人农事,教导农人五谷的种植时间与适宜土地。

在历史的推进中,月令得到广泛的传播与认同,且反映到民歌中。有关月令的民歌早在《诗经》中就已出现,“七月流火,九月授衣”即出自《幽风·七月》,后来更是形成了庞大的月令歌家族。苦歌中的长工苦、穷人苦、媳妇苦、光棍苦,民间故事与历史传说类有孟姜女、十二月故事,有关农事、生活的有十二月采茶歌、十二月农事歌、十二月生活歌,反映战争的有十二月抗战与十二月参军,关乎爱情与亲情的有十二月望郎、十二月会郎、十二月思娘,反映女性孕期活动的有十月怀胎等等。就数量而言,月令体民歌远远多于节气歌;就题材而言,月令体民歌已经渗透到民歌内容的多个侧面,成为建构中国民歌音乐文化的重要元素,足以证明传统社会对月令的掌握程度与认可度,节气歌中以直接或隐含的形式存在月令体,也是其深入人心的表现。

实际上,节气与月令的结合早在先秦时期就已存在,虽不同于节气歌中的对应关系,但却无需精确性使得节气与月令的松散结合成为可能,亦成为必然,于此,形成了节气歌中两种时间刻度并存的情形。但必须指出,这种松散结合须控制在一定的时间范围内,因为农作物种植至少需要数月时间,不同生长阶段所需的条件不一,所以要求依据各阶段的生长条件与气候做出合理匹配,否则将会失去最适宜的时间。已出现端倪。《吕氏春秋》中有“是月也,以立春”⑰[战国]吕不韦:《吕氏春秋新校释》,陈奇猷校释,上海:上海古籍出版社2002年版,第1页。的记载,《汉书·律历志》指明二十四节气中的节气、中气与月令的关系,认为没有中气的月份就是闰月。明代徐光启以更加直接的形式说明两个节气之间相隔十五日以及一月对应两个节气的事实,《农政全书》云:“孟春,立春节气:首五日,东风解冻。次五日,蛰虫始振。后五日,鱼上冰。次雨水中气:初五日,獭祭鱼……”⑱[明]徐光启:《农政全书校注》,石声汉校注,上海:上海古籍出版社1979年版,第227页。

因此,在节气歌中加入月令有着历史与现实的原因。对于传统社会而言,是将最为熟知的历法与切实需要的节气结合起来,虽然不能完全将二者对应,但却能在某种程度上认识二者之间的时间对应关系,是将制定标准不同、名称不同的两种历法以农人可以接受的、简洁的方式加以组合。再者,农历与节气分别满足不同的需要,农历是日常行为的主要时间依据,与作为农事时间的节气形成对应,正如王加华所言:“以‘阴’作为日常生活开展的主要时间标准,如婚嫁、祭祀、节庆活动等;以二十四节气(‘阳’)作为农事活动的主要时间标准。”⑲王加华:《节点性与生活化:作为民俗系统的二十四节气》,《文化遗产》2017年第2期,第16页。二者有着各自的应用范围,结合的实质是将生活行为与生产行为放置于制定好的组合型时间系统中进行管理。

值得注意的是,文中开始处浙江淳安的《节气歌诀》与其它节气歌不同,词中唱道:“每月两节不变更,最多相差一两天,上半年来六廿一,下半年来八廿三。”前两句表明每月两个节气,且时间基本固定,只是存在一至两天的时间差;后两句明确节气时间,即上半年分别为六日与二十一日,下半年为八日和二十三日。将之与现今对照,可知其节气时间与公历一致,因此极有可能是在我国引入公历之后传唱的。

虽然封建社会时期早已提出与现今原理相同的历法,但并未得到应用与推广,直至1912年,在孙中山先生的坚持下才得到官方认可。1912年1月在《命内务部编印历书令》中明确提出推行阳历,但并未舍弃农历,而是采取新旧二历并存的方式,于阳历下附星期,农历下附节气,与现今中国使用的历法大致相同。阳历与农历、节气并置,能将节气与月令之间的关系精确化,亦在某种程度上解决使用几千年的阴阳合历改为阳历的不适应,逐步实现《节气歌诀》中的节气日期固定,并流传全国的景象。

综上所述,月令在历法中的主体地位使得节气歌与节气中蕴含月令;农事活动时间的非精准性,使得节气歌中月令与节气的松散结合成为可能;月令与节气分别指示生活时间与农事时间,使得二者的结合存在必要。正是这种必要性与可能性使得节气歌中呈现出双重时间观念,且以精简、合理的方式呈现出的时间观念。

四、支撑节气歌的观念与行为

从节气歌中可见节气的深入人心,而此根源于观念与行为两种因素。节气歌既为传统社会观念指导下的行为,又与其它民俗行为密切相关。

(一)支撑节气歌的农事观念与农事行为

根据节气的内涵、节气歌的内容与体裁以及节气歌中的双重时间观念可以看出,节气歌与农事休戚相关,甚至可以在某种程度上说是农事促成了节气与节气歌的产生与传播,体现了传统社会的根本观念——农本观念。费孝通先生在《江村农民生活及其变迁》中指出:“传统的节气是用来记气候变化的。有了这一总的系统,每个地方可根据当地情况来安排农活日程……农民用传统的节气来记忆、预计和安排他们的生活。”⑳费孝通:《江村农民生活及其变迁》,兰州:敦煌文艺出版社1997年版,第115页。农本观念意为农业是社会的根本,作为根本,众多的社会行为围绕其展开,诸如农事劳作、祭祀行为、民俗活动、孩童儒化、政治决策、经济策略等,同时这些社会行为强化农本,建构了庞大的农本文化事象系统。音乐自是不例外,作为展现社会各个侧面的民歌与之存在关联,节气歌即是其中之一。节气歌得益于农本文化事象系统中诸多因素的综合效用,而关联最为紧密的则是农事行为与节气民俗。

农事行为指与农作物种植相关的劳作实践,由于作物种植会经历从发芽到收获的过程,所以农事行为亦分为诸多程序。拿稻举例,以犁田、耙田等整田程序开始,从挑选谷种、浸泡谷种,到育秧、移栽、车水、薅草,再到收割、脱粒、舂米等一系列步骤,耗费农人数月之久,加之诸如玉米之类的其它粮食作物与经济作物,劳作便几乎贯穿农人的整年生活。正是劳作使得节气歌的存在成为可能,绝大部分节气歌以完全或不完全的形式展现农事的多项程序就是证明,可以说农事行为为节气歌提供唱词内容,赋予节气歌社会意义,同时节气歌又为农事劳作做出安排,上文中提及的诸多民歌都是例证。

(二)支撑节气歌的节日行为与节气分层

与农时观念、农事行为对节气歌的直接影响不同,节日观念与节日行为以间接的方式提升节气的影响力,进而促成节气成为民歌的展现侧面。节气有二十四个,是对周期性的年度时间的整体认识。然而,并非所有的节气都占有同等重要的位置,节日民俗即为标注重要性的方式,形成了传统社会的节气分层。民歌成为民俗活动的重要部分,起着组织参与群体、扩大节气影响的作用。

节日化的节气中,历史最为悠久、流传范围最大、影响最为深远的当属立春节气,主要特点为制作春牛,或展示,或鞭打,或舞。据《礼记·月令》载,春牛早在春秋战国时期已然出现,在随后的官方正史与文人著述中亦多有笔墨。《东京梦华录》载:“立春前一日,开封府进春牛入禁中鞭春。”㉑[宋]孟元老:《东京梦华录注》,邓之诚注,北京:中华书局1982年版,第163页。在明清及民国的地方县志中可以见到音乐的踪迹,并使音乐成为立春节日的重要组成部分。乾隆年间的《延庆州志》中有“各色行户俱结彩楼,扮演故事”以及“春官于阶下口唱韵语”的记载,可以见到演剧、唱民歌等音乐形式。

与官方“大传统”相异,民间建构了自己的春牛“小传统”,以舞春牛为重要特征,各地春牛不一,既舞且歌。在广东地区,以木头或竹篾制作春牛,两人填充其中,分别操牛头与牛尾,牵牛入场时唱出:“我条牛仔好耕田,生得头大角又尖……”抚摸牛时唱道:“摸摸牛头摸牛尾,农家耕作全靠你;摸摸牛头摸牛眼,茨粟豆麦粮增产……”湖南衡南地区,会给村里各户送上纸扎的预示吉祥的春牛头,一人舞,一人唱《春牛到你家》;在广西邕宁,民歌贯穿于舞春牛活动中的贺祖、春牛舞、春牛戏三个程序中。㉒叶春生:《岭南风俗录》,广州:广东旅游出版社1988年版,第223页;《中国民间歌曲集成·湖南卷》,北京:中国ISBN中心1994年版,第947页;《中华舞蹈志·广西卷》,上海:学林出版社2014年版,第137-139页。

立春节气以节日的方式进行,通过模拟日常耕牛制作而成的春牛,促成熟悉事物陌生化,加上民歌演唱,形成集体参与,以非常态的形式使得在场人群进入一种特殊的精神状态,建构了节气自身的时间与空间特殊性,扩大节气的影响力。官方以自己的权力使得春牛活动合理、合法,长期的历史传统更是增添了春牛活动的神圣性,与民间春牛活动一起提升着立春节气的地位。

清明是将节气名直接化作节日名的证明,与集体性的春牛活动不同,清明节以家庭、家族或个人为单位进行。至于清明节的活动,在各地县志中有详细记载,主要有两种:一为扫墓,二为踏青。“‘清明’,具牲醴、纸钱诣祖茔祭奠毕,壶觞竟日欢饮,谓之‘踏青’”。㉓丁世良、赵放:《中国地方志民俗资料汇编·西北卷》,北京:书目文献出版社1989年版,第12页。通过这些活动,清明时节除了是节气时间节点外,亦被转变为神圣时间或者游艺时间。

清明节祭祀的对象为已经逝去的先辈,旨在获得祖先的庇佑,亦是对社会的交代与教育现存于世的人。清明节的意义在于通过祭祀活动连接着一个家庭或家族活着与逝去的人,维系着一个家庭或家族的历史,同时,通过祭祀中的祈祷,联通着现在与未来。正如张柠所述,“清明节”采用了祭祀仪式这种特殊的方式,将“过去”(祖先)、“现在”(自己)、“未来”(子孙)三世连接在一个仪式之中。㉔张柠:《土地的黄昏:中国乡村经验的微观权力分析》,北京:中国人民大学出版社2013年版,第27页。

清明节践行着传统社会的家庭伦理观念与生死观念,它将这两种中国传统社会的重要观念融入其中,将清明从气温回升、天气转暖的含义建构为传统社会家庭伦理道德观念与生死观念的重要表现形式。

此外,冬至日也时常有民俗活动,但未形成统一模式。乾隆十二年《新乡县志》载“‘冬至’,往来贺节,亚于岁首”,民国二十六年《巩县志》则载“‘冬至’,士人解馆,祭先师”。㉕丁世良、赵放:《中国地方志民俗资料汇编·中南卷》,北京:书目文献出版社1991年版,第48、46页。当然,也有其它的节气之日存在民俗活动,但大多以饮食或养生的形式呈现,尚未形成全国之势,影响力也不如立春与清明深远。

节日是在日常时日上建构的特殊时日,以特定的方式呈现并凸显。二十四节气中立春、清明与冬至等节气正是通过特定的民俗活动使之不仅仅作为自然时令的刻度化展现,还将文化内涵融入其中。节日化的节气正是通过不同的社会活动区别于一般节气,划分着节气的层次,成为节气的核心,同时赋予了节气更加多元的社会内涵,增强节气作为时间刻度的认可度。

节日化的节气是以扩大化的方式促成参与者处于特殊的身心状态中,以此强化核心节气的影响力。作为以较为平均的方式划分的二十四节气,核心节气以民俗的方式凸显的同时必然会提升节气整体的影响力,为节气的传播与无孔不入提供助力。作为农事时间系统的二十四节气为各地农事劳作提供时间安排,节日化节气则以民俗的方式融入日常生活,强化传统观念,二者相互助益,互相影响,共同构筑了二十四节气文化系统在传统社会的地位与作用。

结 语

正是传统社会对节气的认可与传播,使之能够融入民歌,并以号子、山歌、小调、吟唱调、民俗歌等形式综合呈现,在各种场合以多样的旋律形态面向不同的人群,以不同的目的出现,或组织劳作动作,或呈递吉祥寓意,或塑造特殊时空,或传递知识经验。

节气歌传唱是传统社会诸多要素综合的结果。地理与气候的差异使得节气歌具有地域性;农历的强大影响力与劳作时间的非精准性,使得节气与月令这两种时间观念在节气歌中得以松散结合;农事观念、农事行为与节日观念、节日行为以直接和间接的方式支撑着节气与节气歌社会意义的生成。总之,二十四节气歌是中国农事观念、时间观念、地域观念等渗透在音乐文化中的体现,并通过周期性的节气运转与社会行为不断巩固、强化。

由此可以看出,一种民歌文化现象的形成受到多方面因素的影响。因此,对于中国民歌的研究,尤其是对民歌文化内涵的解读需将之放置于历史语境、地理环境等进行综合考察,因为传统文化的形成并非一朝一夕之事,亦不可能脱离社会语境而单独产生与维持,如若在研究中忽视相关因素,恐将无法深入认识民歌文化。