先交朋友后照相

——访中国摄影家协会会员 吴惟

⊙文/本刊记者 刘晓旭

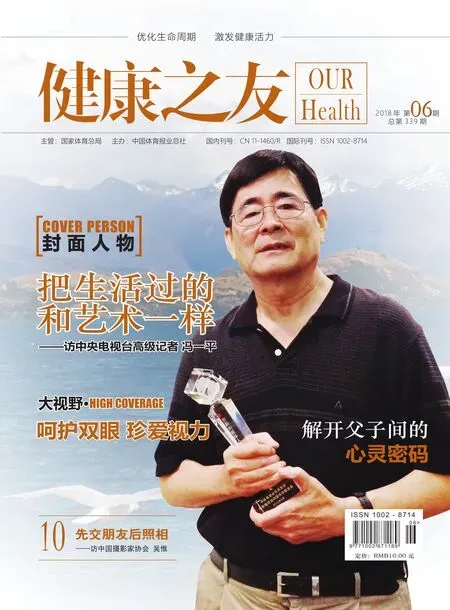

吴 惟

1937年9月,出生于河南;1970年学习摄影;1987年加入中国摄影家协会;1987年作品《大地》获中国孔孟之乡国际摄影大奖赛二等奖;1990年作品《路魂》获中国铁路首届摄影展特别奖;1991年参加《大众摄影》第五届黑白摄影艺术联展;1991年作品《雪中素描》获佳能杯“中国风采”黑白摄影艺术大奖赛“最佳人物奖”;1992年作品《雪中素描》入选第六届国际摄影艺术展;1993年作品《路魂》获中央宣传部文艺局举办的《五月的风》美术、书法、摄影展金奖;1994年作品《出渣》获中国铁路第二届摄影作品展一等奖;2002年加入世界华人摄影学会;2005年《老北京民间艺人》(组照)获21届全国摄影艺术展览“最佳黑白摄影艺术奖”;2006年出版《手艺北京》第一集;2007年《胡同百姓》(组照)获中国·济南当代国际摄影双年展“学院奖”;2008年出版《手艺北京》第二集;2014年中央电视台12频道播出采访报道《胡同摄影家》。

“摄影是一个人的奥林匹克。在这个赛场上,没有成千上万人为你助威呐喊,只有你自己在孤寂中虔诚的信念,不懈的努力,长期的坚守。最后,你拿出的作品能经得起时间的考验,被读者所赞赏,那便是你获得的奖牌。”,这是吴惟老师多年摄影经历的感触。

今年已经82岁的吴惟老师,可以说是将他的一生都奉献给了摄影艺术事业。吴惟从小喜欢绘画,儿时家中有几片果园和菜地,当其他小伙伴在追逐打闹的时候,吴惟则更喜欢观察花朵和果树,慢慢的吴惟开始尝试着画一些花草,并临摹一些画作,这些临摹的画作受到了广泛认可参加了学校的展览并获了奖,这更加激励了吴惟艺术创作的信心。初中毕业后适逢部队来到河南征兵,吴惟便决定参军继续自己的艺术道路。

吴惟在部队新兵军训期间,便开始为部队画一些英雄人物事迹的画做文艺宣传。一次偶然的机会,有一位摄影记者来到吴惟所在的部队进行采访,吴惟被摄影这一新颖的艺术形式深深吸引。当时宣传部门有一台徕卡相机,据当时的老领导描述,这部相机是当年从战场上缴获的,这也是吴惟见过的第一部相机。后来所在单位买了一台海鸥相机,这也是吴惟真正意义上用过的第一台相机,吴惟用这部相机为部队拍摄了许多好人好事发表在报纸上。

随着年龄的增长,1983年吴惟转业来到铁道部专门做起了摄影工作。在铁道部工作期间是吴惟摄影事业发展最快的几年。1987年吴惟便加入了中国摄影家协会,1990年作品《路魂》获中国铁路首届摄影展特别奖,1991年作品《雪中素描》获佳能杯“中国风采”黑白摄影艺术大奖赛“最佳人物奖”。

1997年吴惟从铁道部退休,退休后的吴惟仍然不能放弃自己对摄影的热爱,他决定以北京胡同为选题,记录老北京百姓生活。没有摄影器材,他只能向妻子“借钱”购买,并将自己的卧室兼作暗房来冲洗照片。虽然环境艰苦,但吴惟竟从中体会到了乐趣。吴惟认为想要拍到好照片就要融入到胡同生活中去,他每天身背三台相机和三脚架往返于家和胡同之间,这一往返的路程吴惟整整走了十四年。

“据说一只蝉从卵到幼虫发育成熟,需要在地下生活七年,而它在树上高歌却只有短短的五个星期。它的成功贵在甘于寂寞。”吴惟告诉记者,“老北京胡同摄影专题工程大,是一个长期项目,需要学习蝉的精神,怀揣一颗平常心,在默默无闻中努力,在一点一滴中积累,这应该是取得成功的重要因素。”

当今是图像的世界,彩色的世界。然而,吴惟更看重黑白摄影,他认为“黑白摄影宛如中国水墨画,过滤掉了视觉中的一些杂色,更能直接体现构图的精髓,事物内在的本质。拍摄平民,你就得放弃自己的身份,将自己变成平民,融入被摄者的生活之中,这样你才能拍出真实感人的照片。纪实摄影家萨尔加多曾说过:摄影效果的优劣实际上是由你与所拍摄对象之间联系的好坏决定的。”

在经历了十四年古都文化之旅后,《老北京胡同摄影三部曲》集才终于全部完成,其中《老北京胡同摄影三部曲之胡同百姓》是吴惟最为中意的一组照片,吴惟回忆道,“我是于20世纪50年代初期进京的,当时的老城区保存尚好,宏伟的古城墙、老城门巍然屹立,长长的护城河流水潺潺,古老的胡同、四合院星罗密布,与举世闻名的天安门、故宫相映衬,成为中国的历史文化名城,世界文明史上最壮丽的文化奇观。然而,随着人口的不断增加,城区建设的日益发展,老城区的改造,城门、城墙先后被拆除,胡同,四合院也一片片地消失在高大的水泥森林之中。此情此景,让我这个久居京城被古老文化魅力所深深感染的人与众多老北京人一样感到惋惜和不安。”

作为一名摄影师,吴惟觉得自己能够做的便是担当起摄影人的天职,用照相机把胡同以及它的主人们“留住”,让静止的照片成为昔日老北京形像的真实写照。“决定拍摄老北京胡同正是我从工作岗位上退休不久的时候,本打算放下照相机,以书画为乐打发晚年时光。但是,与摄影打了多半辈子交道的我,总觉得难以割舍。于是便从上世纪末开始,一个刻不容缓、只争朝夕、持续10年之久的胡同文化之旅启程了。”,吴惟回忆道“从西城到东城,从宣武到崇文,不停地、反复地奔波在大大小小的胡同,四合院里。我隅隅独行,思绪万千,深深地感受着手中相机的份量和留住“老北京”的紧迫。我用目光触摸着、用心灵解读着古都这部巨大的史书。作为一位陌生人,我以“先交朋友后照相”为座右铭,一步步走近老北京人中间,与他们聊天、沟通、交心,由生到熟逐渐变成了他们的哥儿们和朋友,在一次次的零距离接触中,感受他们人生的喜、怒、哀、乐,将一个个生活细节原汁原味地收入镜头,凝结在方寸之间,把瞬间变为永恒。”

“先交朋友后照相”是一位从故宫退休的砖雕艺人对吴惟的衷恩告诚。吴惟将此当作座右铭恪守,实践多年颇有感触,“首先它体现了对被摄者的尊重与合作。再者是通过交朋友,取得对被摄者的了解,从中获取感受,感受越深,对人物表现才能越到位。相处成为了朋友,被摄者才能向你敞开心扉,你拍的照片才会真,也才能感人。植物生长要有地气,拍摄人物摄影也需要“地气”,这是纪实摄影的成功之本。作为摄影人,只有对你所拍摄地域的风土人情比较熟悉,只有对你所拍摄对象的关系比较融洽,方能拍出好的作品。”

光阴荏苒,不知不觉胡同那“三百六十五里路”已持续了10多个春夏秋冬,《胡同百姓》已拍摄了300余人。“如今,当我落座桌前,翻阅一本本相册时,个个熟悉而又亲切的面孔扑面而来,让我仿佛又回到了当时与他们亲切相处用镜头与他们面对面的温馨时刻之中——坐在上马石上给我讲胡同故事的张大伯,在作坊里编织笼屉的乔老爷子,最后的剃头匠勘师傅,在火红的炉前烤鸭的全聚德烤鸭工李师傅,蹬三轮拉外国游客串胡同的董师傅,在东皇城根遗址公园下棋的一群老人……如今,我与其中一部分人仍然保持着联系,过年过节我会打个电话、发个短信祝福、问候一番。有的年事已高,因病离开了人世,还有的则因拆迁不知搬到了何处。对于这一部分老朋友,我一直在惦记着他们,他们在哪里?生活得如何?然而,眼下只能望着照片兴叹,回忆当年那难忘的一瞬。“我走进百姓中间,百姓走进我的镜头”这是我在一篇摄影日记里写下的一句感言,影集便是留下的佐证。他们是书的主人,摄影作品是我与他们共同合作的结晶,是他们的理解和支持使我实现了自己的梦想,我会永远感谢他们记住他们”吴惟感慨道。

吴惟的老北京胡同行足足走了十四年,其中付出的心力、体力、财力自不必说。有人问他,这样做值吗?吴惟回答道,“步行串胡同是最好的锻炼,十年回报一个健康的身体,仅这一点足亦!况且,还留下一大批看得见的老北京历史,做事情的关注点应当是事情本身的意义,而不能像商家那样权衡得失。近些年,很多热切关注《老北京胡同摄影三部曲》出版的读者经常给吴惟电话或微信询问画册的具体出版时间,吴惟表示《老北京胡同摄影三部曲》可以说是他晚年的代表作之一,《老北京胡同摄影三部曲》最终一定会出版,现阶段还在进一步的整理当中。借此机会吴惟老师想对胡同的老朋友和影友们表示衷心的感谢,感谢他们多年的支持关心和理解。