施氮量对机穴播水稻产量及其构成因素的影响

董洋阳 贾晴晴 朱新春 刘章生 王雅凤

(上海市松江区农业技术推广中心,上海201611)

近年来,随着大量农业劳动力的转移、农业产业结构的调整和机械化进程的加快,水稻机穴播凭借其省工、省力、节本、高效等优点在上海市松江区得到大力发展。氮素是影响水稻生长的重要营养元素,对水稻的群体构建、物质生产和转运、产量形成均具有重要影响[1-3]。合理施用氮肥不仅是实现水稻优质高产的重要措施,同时也是提高氮肥利用效率、降低生产成本、减少环境污染的关键[4-16]。本研究以松江区大面积种植常规晚粳稻品种秀水114为试验材料,探讨了不同施氮量对机穴播稻生长发育、产量及其构成因素等的影响,以明确机穴播稻适宜的施肥技术,为水稻机穴播大面积推广提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2013-2015年在上海市松江区泖港镇某家庭农场试验田进行,前茬为紫云英,供试水稻为常规中熟晚粳品种秀水114。土壤类型为青紫泥,地力中等偏上,pH值 6.68,有机质 3.24%,水解氮 174.25 mg/kg,有效磷4.82 mg/kg,速效钾96.64 mg/kg。

1.2 试验设计

试验运用水稻精量穴播机,以不同施氮量设6个处理:210 kg/hm2(纯N用量,下同)、255 kg/hm2、300 kg/hm2、345 kg/hm2、390 kg/hm2,以无肥区(纯 N 用量为 0)作为对照。氮肥运筹为基蘖肥∶穗肥=6∶4,不施基肥,分蘖肥分2次施用,穗肥于叶龄余数为3.5~4.0叶时施第1次,间隔7 d施第2次。除氮肥外,为保证各小区磷、钾肥用量保持一致,在第1次施入穗肥时统一施用等量(N∶P∶K=1∶1∶1)的复合肥。每个处理重复 3 次,氮肥水平间构筑土埂,用塑料薄膜包覆,单灌单排,以防肥水混串。株行距20 cm×16 cm。水分管理及病虫草害防治方法与当地水稻生产相同。

1.3 测定内容与方法

1.3.1 茎蘖动态

出苗后,每个处理选定10丛,查苗数,重复2次,后逐期考察田间茎蘖数。

1.3.2 叶龄

3叶期开始标记叶龄。每处理定10~15个主茎,隔10~15 d标记1次,并记录叶龄。

1.3.3 叶面积

在拔节期、抽穗期、成熟期3个时期,每期以平均茎蘖数为主要标准,取代表性植株2~4株,测定叶面积,并计算粒叶比。

1.3.4 干物质量

在拔节期、抽穗期、成熟期3个时期,每期以平均茎蘖数为标准,取代表性植株2~4株,植株连根拔出,清洗,去根,烘干(在鼓风烘箱中,105℃杀青30 min,80℃下烘干,烘干时间根据样本量的多少,大概需要48~72 h),称干物质量。

1.3.5 株高

成熟期选代表性植株10丛测定基部到穗顶高度。

1.3.6 测产与考种

成熟期各小区按平均茎蘖数取10丛,计算穗粒数、空瘪粒率、千粒重、理论产量;同时各试验田块全部收割脱粒,去除空瘪粒及杂质后晒干称重,计算实际产量。

1.4 数据处理

使用Microsoft Excel进行绘图和数据统计处理。3年试验重复性较好,处理间产量变化趋势一致,本文以3年平均数据进行分析。

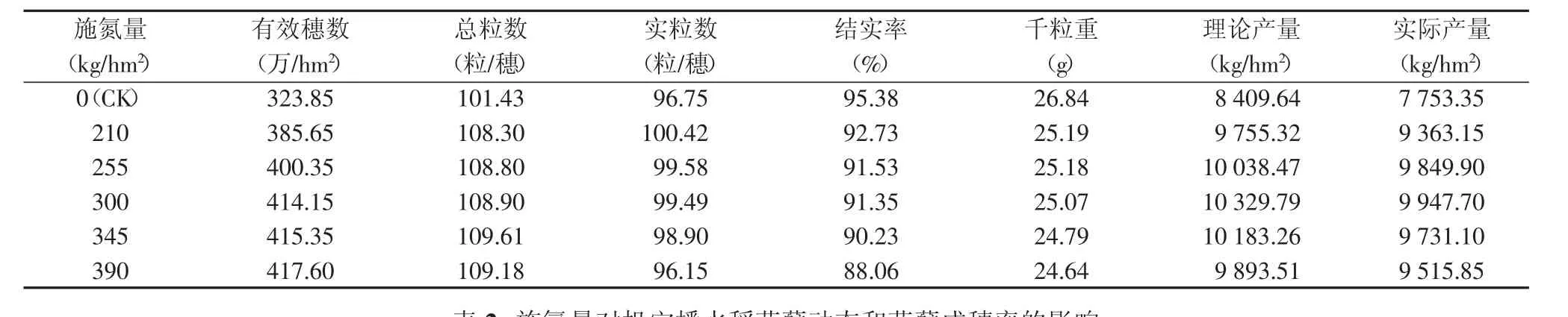

表1 施氮量对机穴播水稻产量及其构成因素的影响

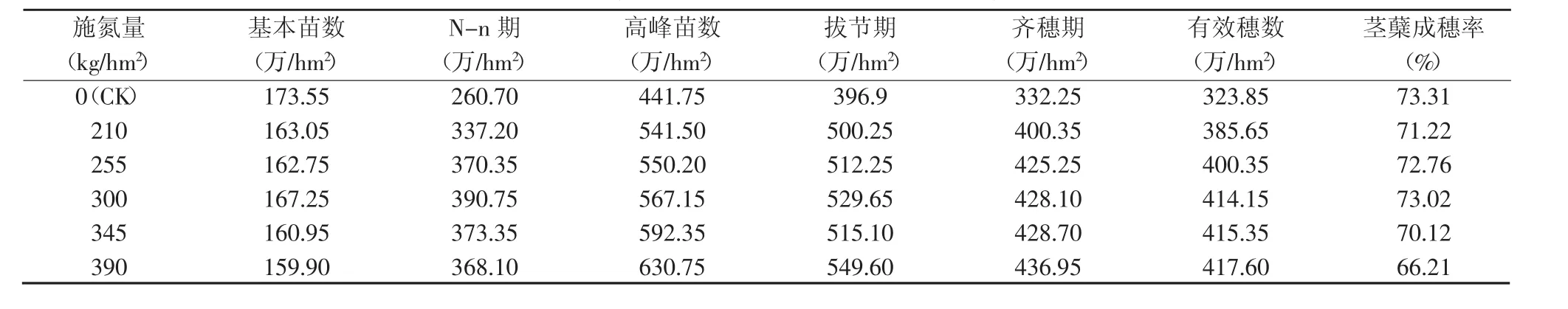

表2 施氮量对机穴播水稻茎蘖动态和茎蘖成穗率的影响

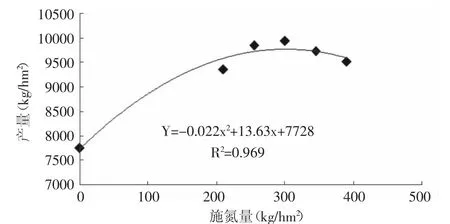

图1 施氮量与机穴播水稻产量的关系

2 结果与分析

2.1 施氮量对机穴播稻产量的影响

由表1可知,在施氮量低于300 kg/hm2时,产量随着施氮量的增加而增加,施氮量高于300 kg/hm2时产量则降低,即在施氮量为300 kg/hm2时产量最高,达9 947.70 kg/hm2,比对照高 2 194.35 kg/hm2,增产22.06%。进一步分析不同施氮量水平与机穴播稻产量的关系,以施氮量为自变量x,产量为因变量y,经曲线拟合得图1所示开口向下的抛物线相关关系方程,二者呈极显著相关。根据回归方程得机穴播水稻最高产量的适宜施氮量为309.77 kg/hm2。

2.2 施氮量对机穴播稻产量构成因素的影响

从产量构成因素来分析,机穴播稻有效穗数随着施氮量的增加呈增加的趋势。在施氮量为390 kg/hm2时有效穗数最多,为417.60万/hm2;而每穗实粒数、结实率和千粒重均随着施氮量的增加呈逐渐降低的趋势,在施氮处理中以施氮量为210 kg/hm2时最高,分别为 100.42粒、92.73%和 25.19 g(表 1)。

2.3 施氮量对机穴播稻茎蘖动态和茎蘖成穗率的影响

由表2可知,在施氮处理中随着施氮量的增加,有效穗数和高峰苗数呈增多的趋势,施氮量在390 kg/hm2时有效穗数和高峰苗数最多,分别为417.60万/hm2和630.75万/hm2;而茎蘖成穗率则表现为随着施氮量的增加呈先升高后降低的趋势,在施氮量为300 kg/hm2时茎蘖成穗率最高为73.02%。

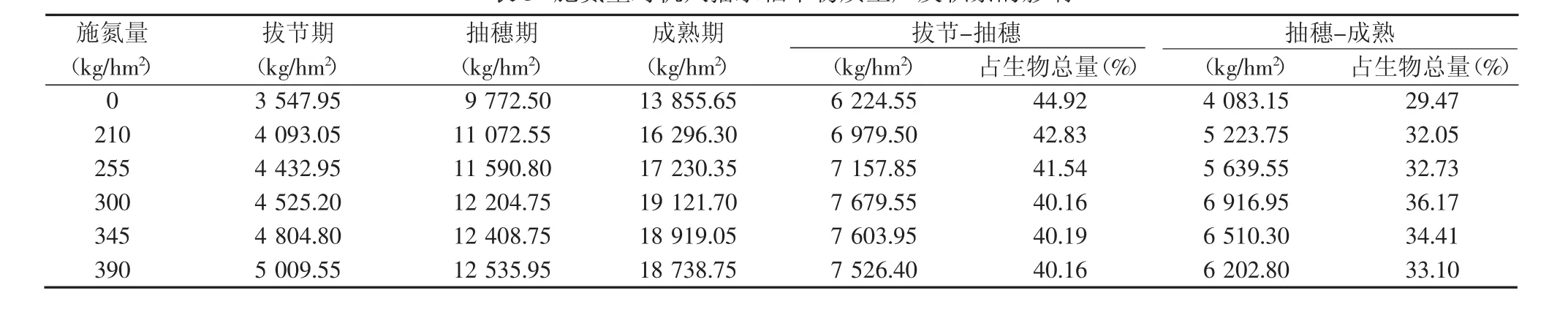

2.4 施氮量对机穴播稻干物质生产及积累的影响

表3表明,成熟期干物质积累量变化趋势与产量结果一致,在施氮量为300 kg/hm2时最高。在拔节期和抽穗期干物质积累量随着施氮量的增加而增多。从各生育阶段可以看出,拔节至抽穗期和抽穗至成熟期,干物质积累量均表现为随着施氮量的增加呈先增多后减少的趋势,即在施氮量为300 kg/hm2时,各生育阶段干物质积累量最高。但不同生育阶段干物质积累量占总积累量的比例表现为拔节期至抽穗期随着施氮量的增加而递减,抽穗期至成熟期随着施氮量的提高先增后减。

2.5 施氮量对机穴播稻叶面积动态及粒叶比的影响

由表4可知,各生育时期LAI随着施氮量的增加而增加,在施氮量为390 kg/hm2时,拔节期、抽穗期、成熟期的LAI最大,分别为4.38、7.06、2.69。而粒叶比则随着施氮量的增加而递减,在施氮量为390 kg/hm2时最低,为0.646颖花/cm2。

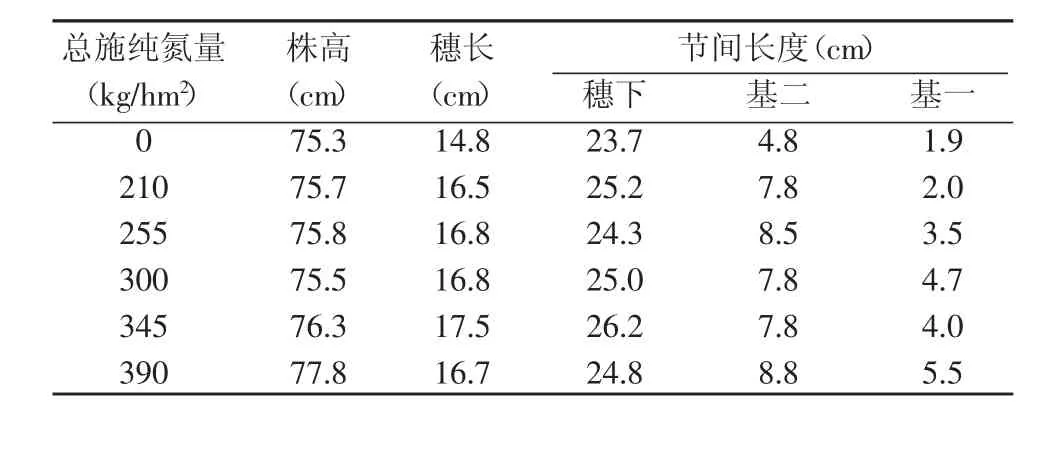

2.6 施氮量对机穴播稻大田期农艺性状的影响

由表5可知,机穴播稻株高和基部节间都随着施氮量的增加呈增高的趋势,即在施氮量为390 kg/hm2时,株高最高达77.8 cm,基一节间和基二节间也最长,分别为5.5 cm和8.8 cm。表明施氮量的增加使基部节间伸长,不利于抗倒伏。

表3 施氮量对机穴播水稻干物质生产及积累的影响

表4 施氮量对机穴播水稻LAI和粒叶比的影响

表5 施氮量对机穴播水稻株高及伸长节间的影响

3 结论与讨论

本试验结果表明,施氮量与机穴播稻产量呈极显著一元二次抛物线关系,机穴播稻最适施氮量为309.77 kg/hm2,过高或过低均不利于其产量的提高。施氮量对机穴播稻产量构成因素有不同程度影响,随着施氮量的增加,有效穗数和高峰苗数增多,茎蘖成穗率、每穗实粒数、结实率和千粒重降低。

[1]杨益花,张亚洁,苏祖芳.施氮量对杂交水稻产量构成因素和干物质积累的影响[J].天津农学院学报,2005,3(12):5-8.

[2]张洪程,王秀芹,戴其根,等.施氮量对杂交稻两优培九产量、品质及吸氮特性的影响[J].中国农业科学,2003,36(7):800-806.

[3]王海候,沈明星,刘凤军,等.施氮量对杂交粳稻常优1号产量及氮肥吸收利用的影响[J].江苏农业科学,2007(4):9-11.

[4]凌启鸿,张洪程,戴其根,等.水稻精确定量施氮研究[J].中国农业科学,2005,38(12):2 457-2 467.

[5]陈关,李木英,石庆华,等.施氮量对直播稻群体发育及产量的影响[J].作物杂志,2011(1):33-37.

[6]肖玉苹,徐建强,郭恒德,等.施肥对直播晚粳稻秀水134产量的影响[J].浙江农业科学,2013(8):935-937.

[7]姚麒麟,黄慧珍,沈为民,等.直播稻秀水123氮肥用量试验[J].浙江农业科学,2011(2):326-327.

[8]张洪程,李杰,姚义,等.直播稻种植科学问题研究[M].北京:中国农业科学技术出版社,2009:1-15.

[9]张祖健,谢成林,谢仁康,等.苏中地区直播水稻的群体生产力及氮肥运筹的效益[J].作物学报,2011,37(4):677-685.

[10]黄萌,陈培峰,乔中英,等.播种量与施氮量对直播水稻苏香粳3号产量的影响[J].江西农业学报,2012,24(4):4-6.

[11]王伟妮,鲁剑巍,何矛卿,等.氮、磷、钾肥对水稻产量、品质及养分吸收利用的影响[J].中国水稻科学,2011,25(6):645-653.

[12]李庆逵,朱兆良,于天仁.中国农业持续发展中的肥料问题[M].南京:江苏科学技术出版社,1998.

[13]张福锁,王激清,张卫峰,等.中国主要粮食作物肥料利用率现状与提高途径[J].土壤学报,2008,45(5):915-924.

[14]彭少兵,黄见良,钟旭华,等.提高中国稻田氮肥利用率的研究策略[J].中国农业科学,2002,35(9):1 095-1 103.

[15]崔婷婷,李王成,夏婷,等.几种灌溉方式和施氮量对水稻产量影响的研究述评[J].中国稻米,2016,22(4):31-34.

[16]蒋鹏,刘茂,秦俭,等.施氮量对超级杂交稻产量和稻米品质的影响[J].中国稻米,2017,23(4):102-106.