山区高速公路滑坡处治探索与实践

覃 周,黄 岩

(广西交通投资集团有限公司,广西 南宁 530022)

0 引言

近年来,广西高速公路建设逐步向山区推进,因地质、施工等原因造成的边坡滑坡、塌方等病害不断发生,给项目建设和后期运营带来严重影响。因此,高速公路滑坡治理不仅关系到项目的工期,而且也关系到后期的运营安全。本文以河池至百色高速公路K49+540~K49+760路堑左侧滑坡治理为依托,开展了滑坡病害发生发展机理及防治技术研究,提出相应的处治措施,对山区高速公路建设具有一定的理论意义和工程实践意义。

1 滑坡概况

河池至百色高速公路K49+540~K49+760路段属于路堑工程,目前正在进行路基开挖,部分地段已开挖至路基设计标高。该路段地层岩性为全~强风化粉砂岩,原设计为深挖路堑,右侧开挖高度最高约17 m,左侧开挖高度最高约37 m,分级开挖,每级高度10 m。在路堑边坡开挖过程中,受强降雨和新形成的临空面的影响,出现滑坡,滑动范围最远处距离路基中线约100 m。滑坡前缘位于路堑边坡坡面,高程约345 m,后缘位于半山腰,高程379 m,前后缘高差约34 m,左侧以K49+540为界,右侧以K49+760为界,前缘范围约220 m,后缘窄,主力轴长约90 m,面积约1.1×104 m2,滑坡体厚度3~15 m,体积约8×10 m3,据现场监测数据显示,K49+540~K49+760右侧路堑边坡暂无位移变化,处于稳定状态;K49+540~K49+760左侧路堑边坡水平位移最大处约3.5 m,垂直位移最大处约2.0 m,目前现状处于不稳定状态。滑坡露出岩层中,裂缝贯通呈圈椅状滑坡,滑坡体周界清晰,沿周界可见明显的裂缝及变形。开挖坡面和自然斜坡出现大量侧移、沉降、张拉裂隙,滑体有不断扩大的趋势,影响路基施工和边坡上方水渠、村屯安全。

图1 滑坡体全貌图

2 滑坡结构特征及形成机制分析

2.1 滑坡物质组成及结构特征

根据地质勘查,滑坡体主要由三叠系中统兰木组(T2l)全风化粉砂岩组成,呈土夹碎石状,结构疏松,碎石遇水易软化、易崩解,黏性差,抗剪能力差,滑体厚度为3~15 m。滑床:主要为三叠系中统兰木组(T2l)强风化粉砂岩,产状260°∠15°。滑动面为全风化粉砂岩和强风化粉砂岩的接触面或者全风化粉砂岩,滑带土为全风化和强风化交界处的呈土夹碎石状的全风化粉砂岩,大气降雨入渗后,沿该滑动面向下渗流,使得滑面岩土体的抗剪强度降低。

2.2 滑坡形成原因

根据调查,滑坡成因主要包括内因和外因两个方面,其中内因包括:地形地貌因素、地层岩性因素、水文地质因素等;外因包括:路面车辆荷载、人类工程活动等。

(1)地形地貌因素:场区的地貌单元为构造剥蚀-侵蚀低山丘陵地貌,路基开挖后,路堑边坡处在相对较低的地段,且滑坡体一带附近有冲沟切割,利于大气降水的汇集。当雨水大部分汇集于该滑坡体区域,导致边坡岩土体强度降低,开挖坡度大于自然斜坡,形成新的临空面,在重力作用下,边坡松散土体沿软弱结构面下滑。

(2)地层岩性因素:滑坡上部的土体为全风化粉砂岩,下部为强风化粉砂岩。全风化粉砂岩呈土夹碎石状,结构疏松,黏性差,抗剪能力较差,有相对较好的透水性,雨水容易入渗;下伏强风化粉砂岩较为破碎,裂隙细小,透水性相对差,地下水易于接触面汇集,岩体泡水,抗剪强度降低、软化,形成滑带,易顺着强风化粉砂岩表部滑出。

(3)水文地质因素:连续暴雨,有足够的时间下渗,同时又具有丰富的补给源,可大量补给地下水。雨水入渗滑坡体中,一方面增大土体的自重,使得土体的下滑力增加;另一方面可以迅速改变岩土体的性质,全~强风化粉砂岩软化后,降低其抗剪强度,在软硬岩体接触面形成滑动面。

(4)路面车辆荷载因素:由于施工便道从边坡上方经过,过往车辆频繁,且载重较大,大大增加了边坡荷载,同时车辆行驶产生的震动也对边坡稳定存在不利影响,从而滑坡变形破坏速度加快。

(5)人类工程活动:路基开挖造成卸荷,改变自然稳定坡体应力条件,岩土体变形,边坡前缘形成临空面,边坡岩土体发生应力重分布,无法恢复平衡,坡体处于不稳定状态。

综上所述,由于滑坡体处于相对较低的地段,坡体汇水比较集中,雨水渗入坡体,使得上部全风化粉砂岩遇水软化形成软弱滑带,路基开挖,形成临空面,边坡岩土体发生应力重分布,全风化粉砂岩在不利的地形、坡度、地下水、人类工程活动综合作用下,沿岩体风化接触面以320°方向滑出,最终导致滑坡的形成。

3 滑坡稳定性验算

基于极限平衡理论的折线型滑动面推力传递系数法对滑坡进行稳定性计算分析,分别计算两种工况下的稳定系数。工况Ⅰ:自重(天然状态,抗剪强度取天然状态下参数);工况Ⅱ:自重+暴雨(该工况视边坡岩土体为饱和状态,抗剪强度取饱和状态下的参数)。

3.1 计算参数

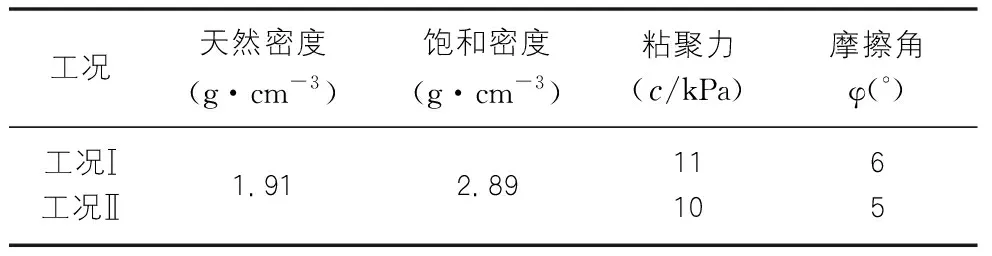

岩土力学参数根据试验反算和经验综合确定,具体如表1所示。

表1 计算参数表

3.2 计算结果

根据《滑坡防治工程勘查规范》推荐的公式,工况Ⅰ计算滑坡推力时安全系数取K=1.30,工况Ⅱ计算滑坡推力时安全系数取K=1.15,滑坡稳定系数结果见表2。

表2 剖面滑坡稳定系数计算表

从结果来看,工况Ⅰ(天然状态)下滑坡体稳定系数为1.102~1.149,工况Ⅱ(饱和状态)下稳定系数为0.941~0.996。由此可见,滑坡体在工况Ⅰ(天然状态)下整体处于基本稳定~临界蠕动状态,在工况Ⅱ(饱和状态)下处于不稳定状态,须对滑坡进行治理。

4 滑坡治理方案设计

4.1 方案设计

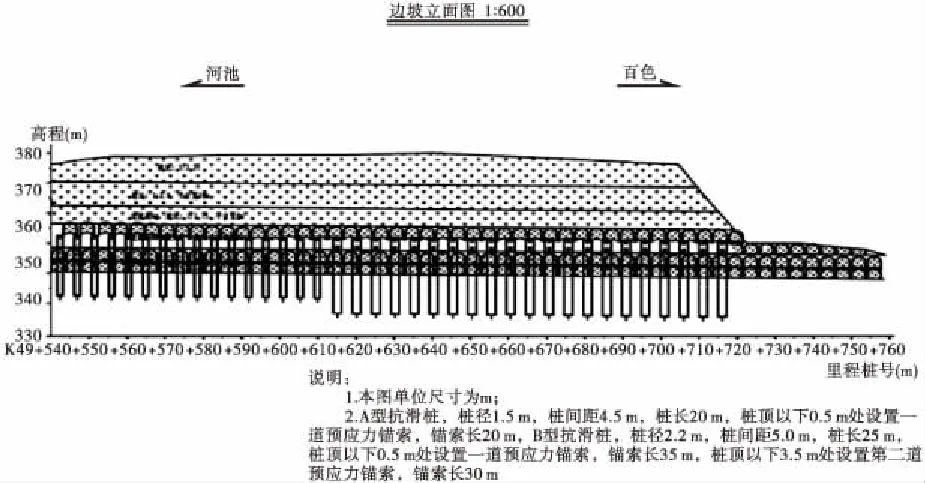

针对滑坡的具体特点,根据滑坡各部分的稳定性、推力大小、滑动面埋深及滑坡体的特点,可分段采取不同的整治措施。具体方案如图2所示。

图2 K49+540~K49+760路堑左侧滑坡治理工程边坡立面图

(1)K49+540~K49+610段滑坡,第一级边坡(8 m)按1∶1.75进行放坡,设10 m宽平台,在平台设A型锚索抗滑桩(共16根),抗滑桩高出平台4 m;第二级边坡(4 m)按1∶1.75进行放坡,设8 m宽平台;第三级边坡(8 m)按1∶1.75进行放坡,设8 m宽平台;第四级边坡高度根据水渠的高程进行调整,按平台1∶2.0进行放坡,设10 m宽平台,平台处设水渠;第五级边坡按1∶2.25进行放坡至坡顶。

(2)对K49+610~K49+720段,第一级边坡(8 m)按1∶1.75进行放坡,设10 m宽平台,在平台设B型锚索抗滑桩(共21根),抗滑桩高出平台4 m;第二级边坡(4 m)按1∶1.75进行放坡,设8 m宽平台;第三级边坡(8 m)按1∶1.75进行放坡,设8 m宽平台;第四级边坡高度根据水渠的高程进行调整,按平台1∶2.0进行放坡,设10 m宽平台,平台处设水渠;第五级边坡按1∶2.25进行放坡至坡顶。

(3)对K49+720~K49+760段,第一级边坡(8 m)按1∶1.75进行放坡,设4 m宽平台;第二级边坡(4 m)按1∶1.75进行放坡至坡顶。

4.2 锚索抗滑桩设计

(1)A型锚索抗滑桩

在K49+540~K49+610段边坡第一级平台处设置一排A型锚索抗滑桩,共16根,桩长20 m(最小嵌岩深度≥8 m),桩径1.5 m,桩中心距4.5 m,抗滑桩高出平台4 m,在桩顶下0.5 m设置一排锚索,第一排锚索长20 m,倾角20°,锚索最小嵌岩深度≥9 m,锚索采用4φ15.24,强度1 860 MPa的高强度低松弛无粘结钢绞线,孔径150 mm,单根锚索锚固力设计值为400 kN。抗滑桩桩顶均采用宽1.50 m、高1.0 m的C30现浇钢筋混凝土系梁连接。抗滑桩桩间采用厚0.30 m,每块宽3.4 m的C30钢筋混凝土挡土板,挡土板顶部与系梁底部持平,底部入土深度为50 cm,防止桩间土挤出。

(2)B型锚索抗滑桩

在K49+610~K49+720段边坡第一级平台处设置一排B型锚索抗滑桩,共21根,桩长25 m(最小嵌岩深度≥8 m),桩径2.2 m,桩中心距5.0 m,抗滑桩高出平台4 m,在桩顶下0.5 m及3.5 m处分别设置两排锚索,第一排锚索长35 m,倾角20°,第二排锚索长30 m,倾角25°,锚索最小嵌岩深度≥9 m,锚索采用6φ15.24,强度1 860 MPa的高强度低松弛无粘结钢绞线,孔径150 mm,单根锚索锚固力设计值为600 kN。抗滑桩桩顶均采用宽2.2 m,高1.5 m的C30现浇钢筋混凝土系梁连接。抗滑桩桩间采用厚0.30 m,每块宽2.9 m的C30钢筋混凝土挡土板,挡土板顶部与系梁底部持平,底部入土深度为50 cm,防止桩间土挤出。

5 治理效果评价

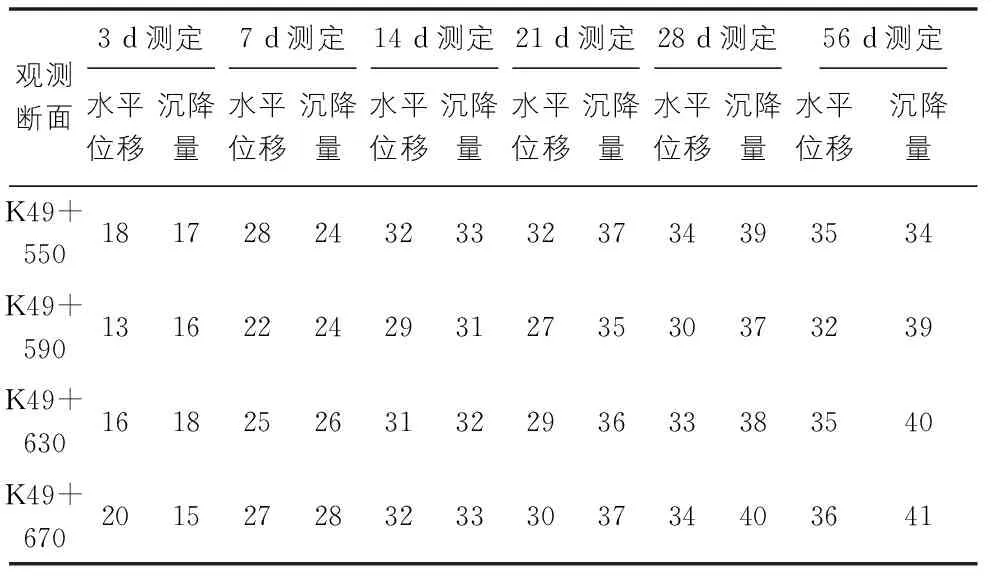

为了检测滑坡在治理过程中的安全,对滑坡布设了检测点进行监测,在K49+550、K49+590、K49+630、K49+670断面布设观测点,每个断面沿横断面间隔10 m布设4个测点,共计16个测点,观测测点各周期的水平位移和沉降量的大小,结果如表3所示。

表3 K49+540~K49+760路堑左侧滑坡治理观测结果表 (单位:mm)

从观测数据来看,在施工完成后随着时间的推移,该段边坡水平位移和沉降量逐步趋于稳定,在施工后的1个月后基本趋于稳定,抗滑桩充分发挥了作用,桩体稳定,从而验证了该段边坡处治效果较好,处治方案是合理有效的。

6 结语

通过对河池至百色高速公路K49+540~K49+760路堑左侧滑坡分析,得到了以下结论:

(1)滑坡体结构疏松,碎石遇水易软化、易崩解,粘性差,抗剪能力差,滑带土为土夹碎石状的全风化粉砂岩,雨水渗入后,使得滑面岩土体的抗剪强度降低。

(2)滑坡形成的原因是不利的地形、岩土结构、水文地质条件和路基开挖等综合因素作用的结果。

(3)滑坡体在未扰动前整体处于基本稳定~临界蠕动状态,暴雨以及高速公路路基开挖导致滑坡体出现滑移,处于不稳定状态。

(4)根据滑坡自然地质环境条件和稳定性分析计算结果,提出了采用削坡减荷+坡面防护+排水或抗滑桩+坡面防护+排水等治理方案。施工完成后,通过后期观测验证了该方案是合理可行的,对类似高速公路滑坡治理有一定的借鉴意义。

[1]陈祖煜.土质边坡稳定分析-原理方法程序[M].北京:中国水利水电科学出版社,2003.

[2]常聪秀.纳黔高速公路K44+650~K44+850段左侧山体滑坡处治分析[J].公路交通科技,2011(3):16-18.

[3]喻智铭,罗 慧,贺 炜.张花高速第二十九合同段滑坡处治技术探讨[J].公路与汽运,2013(5):159-162,170.

[4]张宗战.霍永高速公路滑坡治理设计[J].交通标准化,2014(16):44-46,50.

[5]陈开强.三凯高速公路台江滑坡治理措施设计[J].公路交通科技(应用技术版),2012(6):86-87.

[6]李 刚,周向辉.路堑高边坡稳定性分析方法和工程实践[J].公路交通技术,2006(1):8-12.

[7]广西交通科学研究院.河池至百色高速公路K49+540~K49+760路堑左侧滑坡工程地质勘查报告[R].广西:广西交通科学研究院,2016.