“重光后身”说与清初词学演进

陈昌强

在我国上古先民的信仰中,本来便存在着较为朴素的人与自然界生物转生转化的观念。秦汉以后,随着佛教的传入,轮回转世、因果三生等概念逐渐成为世人的常识。“三生石上旧精魂”(袁郊173)式的转生故事构筑起的前世今生恩怨情仇的强大叙事,非常显明地参与了古代小说、传奇等文学体式的篇章构建,极大地推动了叙事文学的发展(孙逊69—77)。有意味的是,除了叙事文学领域,轮回转世观念甚至还以一种奇特的方式影响了文学批评,进而参与了文学观念、流派甚至是理论的演变进程。例如,苏轼在文学史上被认为是陶渊明或者白居易的后身(李之仪185;谢堃,卷四),这主要是因苏轼曾遍和陶渊明诗,且对陶诗的审美趣味有独特的体认和摹习;他的诗学主张亦与白居易有非常大的关联,其号“东坡居士”也来自于白居易的诗(谢堃,卷四)。因此,后人在探讨他与陶渊明以及白居易之间的关系时,便有意无意地将他们的诗学关联之处比附起来,形成了苏轼是“渊明后身”“乐天后身”诸种说法。不过,这种比附所依据的关联毕竟微弱,在文学史中并不被更多人继续探讨、演绎和阐释,尚不足以形成内涵丰富的诗学命题;且因为这种关联大多比较浅显,故而学界对“某某后身”之类命题的探讨,基本无所涉及,即便有,也多是局限在对相关作家作品风格、诗学观念的比较,远未达到更深入、全面的程度。当然,也有例外,便是本文要讨论的“重光后身”说。

一、“重光后身”说

首先需要梳理的是,“重光后身”这一命题的形成和演绎。

重光,是五代时期南唐后主李煜的字。李煜(937—978年),初名从嘉,字重光,号鍾隐、鍾峰白莲居士等。徐州人。中主李璟第六子。初封安定郡公、郑王,徙封吴王,以尚书令知政事。宋建隆二年(961年)立为太子,留金陵监国,是年嗣位,在位凡十五年。开宝八年(975年)宋军破金陵,肉袒出降,被封为右千牛卫上将军、违命侯。宋太宗即位,徙封陇西公,加检校太尉。太平兴国三年七月七日服太宗所赐牵机药,卒(欧阳修874—75)。

李煜是五代宋初的著名历史人物,也是中国文学艺术史上的杰出人物,虽乏治国之策,但其艺术才能却极为出色,特别在词方面。不过,宋人因为他政治方面的庸懦无能,对其词也颇有微词:

后主既为樊若水所卖,举国与人。故当恸哭于九庙之外,谢其民而后行。顾乃挥泪宫娥,听教坊离曲焉?(苏轼 2151—52)

五代干戈,四海瓜分豆剖,斯文道息,独江南李氏君臣尚文雅,故有“小楼吹彻玉笙寒”、“吹皱一池春水”之词。语虽奇甚,所谓亡国之音哀以思也。(李清照 266)

五季之末,若江南李后主、西川孟蜀王,号称雅制,观其忧悠隐恨,触物寓情,亡国之音,哀思极矣。(朱晞颜 424)

宋人品评李煜政治功过的兴趣,都大于品评其词:苏轼站在儒者角度,对李煜亡国之际的行为深致不满;李清照和朱晞颜虽在一定程度上赞扬李煜词极有“哀思”的特色,但也更明确从诗教角度,认定李煜的词是亡国之音,远非堂皇正大的盛世之音。但李煜极高的才华和悲惨的命运仍引起世人的同情,并演化为口耳相传的传说,在宋人中大量传播,这其中便包括“重光后身”的最初话头:

徽宗即江南李主。神祖幸秘书省,阅江南李主像,见其人物俨雅,再三叹讶。而徽宗生时,梦李主来谒,所以文彩风流过李主百倍。及北狩,女真用江南李主见艺祖故事。(周勋初124)

类似的记载,亦见于南宋人张端义的《贵耳集》。宋人特别遵信转世轮回,现存宋人笔记中,大量载录了宋室诸帝的本生轮回故事。宋徽宗的人生遭际以及文艺成就多与李煜相似,无怪宋人将二人联系起来。但在宋人眼中,“重光后身”还只是命运的比附,尚未纯化为一种文学批评。

“重光后身”概念的纯化,是伴随着李煜词在后世的接受及其经典化的深入而展开的。

明嘉靖年间以后,随着词坛力量的重新复苏,李煜的词史地位逐渐抬升。胡应麟最早对李煜词作出高度评价:“后主一目重瞳子,乐府为宋人一代开山祖。盖温、韦虽藻丽,而气颇伤促,意不胜辞。至此君方是当行作家,清便宛转,词家王孟”(胡应麟,杂编卷四)。王世贞则认为“《花间》犹伤促碎,至南唐李王父子而妙矣”(唐圭璋,“词话”387),徐士俊则不无羡慕地对自己最欣赏的两位词人如此评价:“后主、易安直是词中之妖,恨二李不相遇”(卓人月,卷四)。清初的沈谦接过徐氏的话头,同时又给予了更高的评价:“男中李后主,女中李易安,极是当行本色。”又说:“予尝谓李后主拙于治国,在词中犹不失为南面王,觉张郎中、宋尚书,直衙官耳”(唐圭璋,“词话”631—33)。

在这样的背景下,清人将李煜当成词史上的一种崇高标杆,并用以评词,“重光后身”由此逐渐有了丰富的词学指涉。

从现存资料来看,“重光后身”最早指涉的是纳兰性德。与纳兰同时的词坛宗主陈维崧说:“《饮水词》哀感顽艳,得南唐二主之遗。”不过这样的指涉,却在嘉庆以后产生了争议:

曩在京师,与友人论词。或言,纳兰容若,南唐李重光后身也。予谓重光天籁也,恐非人力所能及。(周之琦 1)

周之琦否定了纳兰容若为重光后身,谭献则在此基础上,另推陈子龙代之:“周稚圭有言:‘成容若、欧、晏之流,未足以当李重光。’然则重光后身,惟卧子足以当之。”并语气截然地为二人分了优劣:“词自南宋之末,几成绝响。元之张仲举,稍存比兴。明则卧子,直接唐人,为天才。”“有明以来,词家断推湘真第一,饮水次之”(唐圭璋,“词话”3997)。但没有对这一优劣进行具体论证。

此后的词评家,分别作左右袒。推尊陈子龙的,主要是陈廷焯:

陈卧子《山花子》云:“杨柳凄迷晓雾中,杏花零落五更钟。寂寂景阳宫外月,照残红。

蝶化彩衣金缕尽,虫衔画粉玉楼空。惟有无情双燕子,舞东风。”凄丽近南唐二主,词意亦哀以思矣。(唐圭璋,“词话”3824)

而赞成纳兰性德为重光后身,则获得了更多的支持,特别是在民国以后,获得了近乎一致的认同:

莫友芝《跋成容若书昌谷集后》:《侧帽》、《饮水》之篇,[……]倚声家直耸为李煜后一人,虽《阳春》、小山不能到。(孙克强 662)

况周颐《蕙风词话》:寒酸语,不可作,即愁苦之音,亦以华贵出之。饮水词人,所以为重光后身也。(唐圭璋,“词话”4410)

(纳兰容若)门第才华,直越北宋之晏小山而上之。其词缠绵婉约,能极其致,南唐坠绪,绝而复续。(徐珂 2)

容若小词,直追李主。(梁启超 3704)

容若小令,凄婉不可卒读。[……]究其所诣,洵足追美南唐二主。[……]或谓容若是李煜转生,殆专论其词也。(吴梅 179)

纳兰词小令凄婉处,于南唐二主非惟貌近,抑亦神似。(徐兴业 59)

成容若雍容华贵,而吐属哀怨欲绝,论者以为重光后身,似不为过。(唐圭璋,“词学”662)

其实,“重光后身”的具体指涉,在陈子龙和纳兰性德之间发生位移,与一系列因素有关,当然,清代后期纳兰词接受热潮的出现,最终为这个命题作出了确定的回答。不过,从上述探讨也可知,在清人心目中,李煜、陈子龙、纳兰性德三人,虽或有成就高低之分,但其特色却是非常相似的,特别在以下两点:一是身份华贵,词语哀婉;二是擅写小令,格韵俱高。

跳出一层来看,其实无论是支持纳兰性德,还是陈子龙,在“重光后身”的议题上,后世的词评家们都只是借题发挥,掺杂了自己对词的体认,反映了他们对明末至康熙中期词坛的独特认知,即陈子龙或纳兰性德,分别在某些方面达到与李煜可以并驾齐驱的高度。这样的探讨,不仅有利于我们更清晰地理解明末清初词坛状况,也有利于了解陈子龙乃至纳兰性德等人作为经典的生成和演绎,更有利于明晰清初“词学复兴”中自陈子龙至纳兰性德这一脉的脉络。那么,陈子龙和纳兰性德词及词学中的哪些内容,分别与不同时代、不同主张的词家们心目中的李煜词这样的高标有了暗合呢?更需追问的是,作为李煜的两位“后身”,他们之间又究竟有哪些联系?从陈子龙到纳兰性德,他们的词学实绩,在明末清初的词学复兴运动位置如何,并带给我们什么样的启示?

二、时代主题:艳情、家国与体格

有关李煜、陈子龙、纳兰性德三者或者两两之间比较,学界已有了较为充分的探讨。有的学者通过对李煜和纳兰性德人生阅历和性情的比较和探讨,推导其词作相似之处的原因;有的学者着眼于李、陈二人词中所见忧乐、今昔关系的对比,认为他们的词在表达相同内容时,在修辞和风格方面亦有很大的相似处;有的学者则通过纳兰词对李煜词中语辞、典故、表现手法的借鉴,说明三者之间的传承;有的学者通过对三者词章感兴和欣赏角度以及美感特色的比较,探讨三者的异同。这些成果,都从某一方面探讨了三人词的异同,给我们以有益的借鉴,但也都有尚需完善之处。如前所说,本文的目的并不在为“重光后身”说确定具体的指涉,而是通过探讨,发掘此一说法在批评和阐释方面的深层根源。因此,对三者的联系与差别的探讨,首先须集中在其创作的内涵和成就方面,具体而言,略有四端:

其一,词史位置。陈子龙、纳兰性德在词学发展过程中的位置与李煜有很大的相似之处。李煜的时代,正当五代末期,此前的词坛,基本被《花间集》作者群体掌控,欧阳炯在《花间集序》中说:“则有西园公子,绣幌佳人,递叶叶之花笺,文抽丽锦;举纤纤之玉指,拍案香檀。不无清绝之辞,用助妖娆之态”(上海古籍出版社编28)。花间词风绮靡艳丽,适合于宴嬉酣乐,很少有表达个人情感的内容。而李煜的词,则在《花间集》的基础上,一方面继承其艳丽词风,但在语言、修辞方面则趋向清丽;另一方面又加强对个人情感的抒发,且通过白描和艺术概括来表达,最终形成了“哀感顽艳”的风格特征,对宋词影响更为巨大,即王时翔在《莫荆琰词序》中所谓“五季之末,李后主以哀艳之辞倡于上,而下皆靡然从之”(王时翔 卷二)。陈子龙的时代,正是词学中兴的开端,明代词坛对于《草堂诗余》和《花间集》的尊崇,也带来了绮靡浮艳而破碎空虚的词风,而陈子龙对于明代词坛,正具有类似的廓清作用:“明初诸家,尚不失郑重。所可议者,气度之间,终不如两宋。降至升庵辈,句琢字炼,枝枝叶叶为之,益难语于大雅。自马浩澜、施阆仙辈,淫词秽语,无足置喙。词至于此,风雅扫地矣。迨季世陈卧子出,能以秾丽之笔,传凄婉之神,殆可当一代高手”(吴梅156)。如果说,在廓清浮艳词风方面,陈子龙是为清初词坛开了个好头,纳兰性德则以自己的努力,为陈子龙开创的局面作出一个阶段的总结,毛先舒在《今词初集跋》曾这样总结:

近世词学之盛,颉颃古人。然其卑者,掇拾《花间》、《草堂》数卷之书,便以骚坛自命,每叹江河日下。今梁汾、容若两君权衡是选,主于铲削浮艳,舒写性灵,采四方名作,积成卷轴,遂为本朝三十年填词之准的。(纳兰性德 顾贞观548)

选词方面如此,创作方面更是如此,陈维崧评价:“《饮水词》哀感顽艳,得南唐二主之遗。”梁佩兰说:“(容若)所为诗词,绪幽以远。落叶哀蝉,动人凄怨”(纳兰性德386)。顾贞观所谓:“容若[……]所为乐府小令,婉丽凄清,使读者哀乐不知所主”(顾贞观502)。正是同时代人对纳兰词这种风格特色的定评。

其二,艳词体认。李煜、陈子龙、纳兰性德三人都有大量的艳词创作。李煜的艳词主要集中于其创作生涯的前期,表现其宫廷生活的雍容华贵及与后妃生活的情真意笃。唐末五代的艳词,流于佐宴清欢,多是代言体,并无实际情事,或者多写类型化的歌楼妓馆中的情事。李煜的艳词,则有实际的描写对象,而且,不惮用细节来刻画和书写,例如《菩萨蛮》(花明月暗笼轻雾)写其与小周后的偷情,艳入骨髓,但两人的真挚情感亦洋溢于词中。陈子龙的艳词,主要保存在他前期的作品集《江蓠槛》中(《幽兰草》卷中),多是写他与柳如是的爱恋与相思。孙康宜认为,陈子龙在诗词中皆曾书写其与柳如是的感情,只不过在诗中,柳如是是不食人间烟火的仙女形象,而在词中,则还原成可亲可爱的少女形象(55—64)。证明因为文体的不同设定,陈子龙的词反而比诗在表达感情方面更具有真实性,而且,这样的真实性也基于陈子龙自己对艳词的独特体认:“吾等方少年,绮罗香泽之态,绸缪婉恋之情,当不能免。若芳心花梦,不于斗词游戏时发露而倾泄之,则短长诸调与近体相混,才人之致不得尽展,必至滥觞于格律之间。[……]故少年有才,宜大作词”(彭宾 345)。纳兰性德也同样是重要的艳词作手,他的艳词不仅包括对婚后旖旎生活的烂漫书写,也包括悼亡后的刻骨追思,同样是基于真情来感动人心,谢章铤认为:“竹垞以学胜,迦陵以才胜,容若以情胜”(唐圭璋,“词话”3472)。正是道着此点。而且,李、陈、纳兰三人艳词的遣辞造句,既不涉淫邪,也不雕绘以典故,在艳词的传统中一脉相承,与此后津津于体物写艳、雕绘词藻典故以成章的浙派《沁园春》系列艳词也迥然有别。

其三,家国认同。易代之际,以词来书写兴亡之感和家国之思,李煜和陈子龙的相似性,要远较纳兰性德为高。陈子龙甲申国变之后的词,主要存于《湘真阁存稿》(吴伟业1)之中。不过,王英志认为,陈子龙在甲申以前,便已经对词的内蕴存在着更深广的理解。陈子龙在《三子诗余序》中认为“夫并刀吴盐,美成所以被贬;琼楼玉宇,子瞻遂称爱君。端人丽而不淫,荒才刺而实谀,其旨殊也。三子者,托贞心于妍貌,隐挚念于佻言”(陈子龙,“三子诗”),他提到了周邦彦和苏轼的词学典故,便已表明他对词的内蕴的理解已由单纯的“情”伸展到君臣大义的层面;而陈子龙的后期词作,其中所蕴含的对朝代兴亡和民族盛衰的沉痛,深得比兴寄托的神髓(王英志113—17)。不过,陈子龙词中以比兴寄托而抒发的家国之感,正和李煜词中用铺陈的方式而写出的词有所不同。

此外,也有学者认为,纳兰词对家国兴亡之感也有所书写。陈水云以纳兰性德《好事近》(何路向家园)一词为例,认为这种兴亡之感“已褪去了后主词那种浓郁的情感色彩,更多的是一种深沉的历史感慨,确切地说它实际上是一种富有哲理性的兴衰之感”(陈水云 陈敏143)。因为生于清廷入关之后的纳兰,本没有对明清易代的深沉记忆,他的兴亡之感,也只能是一种程式化的怀古之辞。

其四,令词体格。李煜词作,现存34首,全部为小令和中调词;陈子龙词,现存79首,除7首长调外,其余皆为小令和中调;纳兰性德词,共存348首,其中小令272首,中调25首,长调51首。当李煜之世,慢词长调尚未真正形成;陈子龙的慢词,则皆是作为国变之后,风格也“渐近沉着”(赵尊岳59),与其前后期的小令不同,算是他词作中的变调;纳兰性德词亦以小令为主,根据陈水云等人的分析,是因为“小令体制短小,但须言简意长,含蓄隽永,意在言外,方为上乘。因为体制短小,令词不能包含大容量的内容,多是用来抒发一瞬间的情绪,或描写一个局部的画面和镜头。[……]纳兰性德生长华阀之家,年纪尚幼,没有太多的人生阅历,更多是自己简单的读书生活和少年的遐思(对爱情的憧憬,对未来前途充满希望,也有青年人天生的伤感和科场失利偶尔的失意等),这些情绪没有太强烈的暴发力,只宜采用小令的方式表现之”(陈水云 陈敏139)。这样的分析具有一定的道理,不过正是这样的巧合,在清初的南北宋之争中,将陈子龙和纳兰性德划归为同一阵营,他们的创作,以及词学主张,因此与以朱彝尊为首的浙派词人们推尊南宋,重视慢词而完全不同。周之琦认为:“填词家自南宋以来,专工慢词,不复措意令曲。其作令曲,仍与慢词音节无异,盖《花间》遗响,久成广陵散矣。容若长调多不协律,小调则格高韵远,极缠绵婉约之致,能使南唐坠绪绝而复续”(1)。正是在体格方面,推崇纳兰专工小令的词史之功。

三、词学渊源:性情、性灵和自然

此外,在词学观念及理论渊源方面,李煜、陈子龙、纳兰性德三人既存在着若合符契,又同时存在着大相径庭的微妙关系。三者之词的共同之处,在于真情,前文已有专论,此处不赘。三者之词的差异之处,则在于真情的抒发方式已有所不同。

李煜的词,是其真性情的直接书写。夏承焘说:“千古真情一锺隐,肯抛心力写词经”(夏承焘2,521)。唐圭璋说:“后主晚期,自抒真情,直用赋体白描,不用典,不雕琢,血泪凝成,感人至深”(唐圭璋,“词学”900)。李煜那些感人至深的词作,情景交融,情随景而深,景随情而化,已达到浑融无痕的境地,因此,王国维才会以“主观诗人”“不失其赤子之心者”“以血书者”“神秀”等语赞赏之(4242—43)。陈子龙的词同样也具有情景相生的特点,邹祗谟说:“弇州谓清真能作景语不能作情语,至大樽而情景相生,令人有后来之叹”(邹祗谟,卷四)。不过,陈子龙词中的情景相生,却并非白描和赋体,而是由深厚的诗学、诗教底蕴转化而成的。

陈子龙词学中的深情观念,来自于明代后期复古诗学的性情说,而如何在词章之中达到这种性情之美,他有非常复杂的看法:

盖以沉至之思,而出之必浅近,使读之者骤遇,如在耳目之表;久诵,而得沉永之趣,则用意难也。以嬛利之词,而制之实工练,使篇无累句,句无累字,圆润明密,言如贯珠,则铸调难也。其为体也纤弱,所谓明珠翠羽,尚嫌其重,何况龙鸾,必有鲜妍之姿,而不藉粉泽,则设色难也。其为境也婉媚,虽以警露取妍,实贵含蓄,有余不尽,时在低回唱叹之际,则命篇难也。(陈子龙 “王介人”)

尽管后人称赞“秦黄佳处,有句可摘,大樽觉无句可摘,总由天才神逸,不许他人掎拫也”(王士禛,卷六),但陈子龙在词章谋篇布局、立意炼字、选调设色方面的苦心孤逸,还是可以从他的夫子自道中看出。

与陈子龙相似,纳兰性德的作品也常被称为自然清丽,不事雕琢,王国维即曾说:“纳兰容若以自然之眼观物,以自然之舌言情。此由初入中原,未染汉人风气,故能真切如此”(唐圭璋,“词话”4251)。甚至有些学者还因此而否定其词学成就:“容若《饮水词》,在国初亦推作手,[……]然意境不深厚,措词亦浅显”(3828)。又说:“容若《饮水词》,才力不足,合者得五代人凄婉之意”(3929)。而事实却是,纳兰性德的雕琢功夫,以及其词中对前代诗人、词人的语词、典故的各种形式的化用,都已经达到炉火纯青的地步。

纳兰词的自然之风,正从追琢中得来;陈子龙词的性情特色,也同样来自于苦心孤诣的艺术追求。但两者之间还是有所区别的,这也正是嘉庆以后常州词派抬高陈子龙、贬低纳兰性德的重要原因,即,陈子龙词中性情来自于对诗教以及寄托说的转化,“词至云间,《幽兰》、《湘真》诸集,言内意外,已无遗议。所谓华亭肠断,宋玉魂消,称诸妙合,谓欲专诣”(唐圭璋,“词话” 651),“《湘真》于新警中,仍留蕴藉”(1037)。常州词派崇尚寄托说,美人香草之喻,正可以从陈子龙词中获得共鸣,甚至他在甲申之前的一些词作,也被附会为感慨国事兴亡之作,而纳兰词拘束于一己情感的清丽哀怨之作,未免就真有“容若词,天分殊胜而学力甚歉”(李慈铭915)之评了。

不过,虽然褒贬异势,但常州词派的理论家们还是承认纳兰性德与陈子龙之间的内在联系:

谭献:有明以来,词家断推湘真第一,饮水次之。(唐圭璋,“词话”3996)

沈惟贤:明乃有陈卧子《湘真词》,上追六一,下开纳兰,实为有明一代生色。(237)

就此而言,常州词人对陈子龙、纳兰性德成就的强调,或许真就揭示了明末清初词坛一个久被忽视的现象。

四、自觉意识:《今词初集》与流派观念

纳兰性德研究中,除了其词,学界最为乐道的,还是以纳兰为中心的所谓“饮水词派”。陈铭最早揭橥“饮水词派”之说,认为其特色是宗尚唐五代,倡导言情入微。此后,严迪昌通过对纳兰居处“花间草堂”词唱和的细致梳理,再次提出了若非纳兰过早去世,该派确实有成立的可能性。闵丰则通过对纳兰性德与顾贞观合选的《今词初集》选心的考察,认为围绕在纳兰性德身边的词人群体,实在是“无派之派”。葛恒刚更细致地梳理了纳兰性德词学观念、纳兰身边词人群体的构成以及《今词初集》的选词特色,正式确认了该词派的成立。学界有关“饮水词派”的这些探讨,文献俱在,本文不拟重复这些论述,而是想在此基础上,对清初三十余年的词坛状况,以及纳兰性德等人当时的努力作出更进一步的推论。

作为其时辐辏京师的辇下词人群体的事实上的核心,纳兰性德既具有领袖词坛,与并世词人争胜的资源与实力,同时也具有这样的意愿和行动。其中一大表现,便是操持选阵。除了选录三十年来“今词”的《今词初集》,纳兰性德还曾着手选录古词,徐乾学说他“尤喜为词,自唐五代以来诸名家词皆有选本”(徐乾学,卷二七),这本词选现已不存,好在康熙二十三年时,纳兰性德曾致信梁佩兰,大致介绍了这本尚在构想中词选的概貌:

仆少知操觚,即爱《花间》致语,以其言情入微,且音调铿锵,自然协律[……]从来苦无善选,惟《花间》与《中兴绝妙词》差能蕴藉。自《草堂》、《词统》诸选出,为世脍炙,便陈陈相因,不意铜仙金掌中,竟有尘羹涂饭,而俗人以当行本色诩之,能不齿冷哉?近得朱锡鬯《词综》一选,可称善本。闻锡鬯所收词集凡百六十余种,网罗之博,鉴别之精,真不易及。然愚意以为,吾人选书,不必务博,专取精诣杰出之彦,尽其所长,使其精神风致涌现于楮墨之间[……]仆意欲有选,如北宋之周清真、苏子瞻、晏叔原、张子野、柳耆卿、秦少游、贺方回,南宋之姜尧章、辛幼安、高宾王、程钜夫、陆务观、吴君特、王圣与、张叔夏诸人,多取其词,汇为一集。余则取其词之妙者附之,不必人人有见也。不知足下乐与我同事否?(纳兰性德 267—68)

这封信中,纳兰性德对明词崇奉《草堂诗余》的反思与朱彝尊有一致之处,不过,他也表达了对《词综》的微词,反映了在康熙二十三年后,朱彝尊及浙西词派的词坛地位已有所稳固之后,纳兰性德仍有相当的保留意见,那么,刊刻于康熙十七年的《今词初集》,又代表着纳兰性德怎样的选心呢?

相较而言,《今词初集》是一本精致而有特色的词选,有学者认为,“对陈子龙为代表的云间词派在清词复兴中的作用,尤有特别的强调。同时,它也对当时京师词坛的状况作了反映,尤其对龚鼎孳给予了突出的位置。[……]目的并不仅仅是要以人存词,而是有审美要求,即对抒发性灵的追求。[……]即使如朱彝尊这样的已经体现出开创风气气度的词人,他们也往往特别突出其独抒性灵的一面。至于陈维崧,他们当然非常欣赏其创作,只是从审美的角度,他们也提出了其流于粗豪的不足之处”(张宏生275—76)。所论正点明了《今词初集》在清初众多今词选本中的独到价值。不过,该选真正的选心,可能还是隐藏在毛际可那句略显简单的话中:

今梁汾、容若两君权衡是选,主于铲削浮艳,舒写性灵,采四方名作,积成卷轴,遂为本朝三十年填词之准的。(纳兰性德 顾贞观 548)

为何要强调“三十年”以及“准的”?其实已标明了《今词初集》对当下词坛的廓清作用,亦即,它并非作为一种集成式的,反映词坛现实生态的词选,而是具有独特选心的,代表一种宗尚倾向的词选。对照龙榆生所谓“便歌”“传人”“开宗”“尊体”四种选词标准(龙榆生59),它明显属于“开宗”一系。问题是,它了什么宗?范围如何?具体的操作手法又怎样呢?

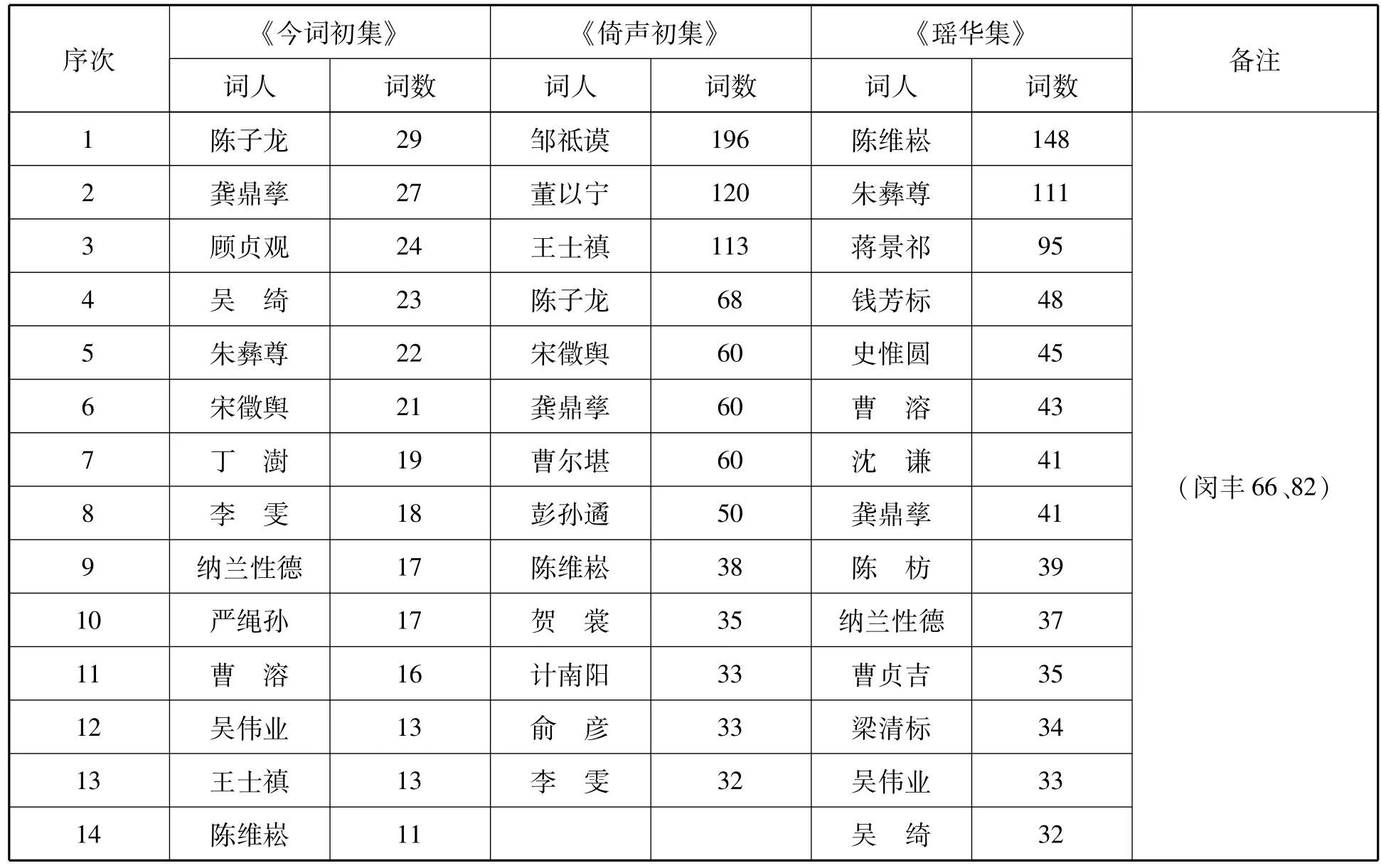

序次 -《今词初集》 《倚声初集》 《瑶华集》词人 词数___词人 词数___词人___词数_备注_____1 陈子龙 29 邹祗谟 196 陈维崧148_________2 龚鼎孳 27 董以宁 120 朱彝尊111_________3 顾贞观 24 王士禛 113 蒋景祁95_________4 吴 绮 23 陈子龙 68 钱芳标48_________5 朱彝尊 22 宋徵舆 60 史惟圆45__________6 宋徵舆 21 龚鼎孳 60 曹 溶43_________7 丁 澍 19 曹尔堪 60 沈 谦41_________8 李 雯 18 彭孙遹 50 龚鼎孳41_________9 纳兰性德 17 陈维崧 38 陈 枋39_________10 严绳孙 17 贺 裳 35 纳兰性德37__________11 曹 溶 16 计南阳 33 曹贞吉35_________12 吴伟业 13 俞 彦 33 梁清标34_________13 王士禛 13 李 雯__32 吴伟业33_________14____________________________________________________________________________陈维崧___11_______________________________________________吴绮32______________________(闵丰66、82)

《今词初集》篇幅相对精严:选词人184家,词作615首(上卷313首、下卷302首)。未分体,且无批语,只大致依照词人年代为序(次序稍有错杂)。因此,我们对它的细致考察,不得不从其选阵开始,并参照《倚声初集》《瑶华集》的选阵,列出三选入选词数前十余位的词人:从上表对比可见:

其一,在对当世名家的推举方面,《今词初集》的选域相对《倚声初集》《瑶华集》要宽,《倚声初集》基本局限在阳羡和云间,而《瑶华集》兼及浙西和京师,但仍较《今词初集》略窄,未能并举扬州、西泠等词人群体的名家。

其二,云间三子皆位列《今词初集》选词前十强,陈子龙更是一骑绝尘,反映了该选对云间派特别是陈子龙词坛地位的认定和推崇,三人创作,绝大部分是小令,也侧面反映选者对令体词的重视,特别是印证了陈子龙与纳兰性德这两位“重光后身”之间,后者对前者的无限倾慕。《倚声初集》中,陈子龙词数虽位列第四,但与前三已完全不能颉颃,只能退居词选中的第二等次。《瑶华集》中,甚至在前列根本无法看到陈子龙,这种情况,一方面反映词坛讯息的消长变化,另一方面,也显现了后二种词选的选心、选阵并不像《今词初集》那样,有明确的云间派统序。

其三,《今词初集》选阵重视对各地词人群体及流派的兼收并蓄,例如吴绮、王士禛属于广陵词坛,丁澍属于西泠词坛,曹溶属于梅里词坛,吴伟业属于太仓词坛,龚鼎孳属于合肥词坛。这些地方性词坛多受到云间派的影响,也多擅长创作饶有丰神的小令,因此,也可以看作是从云间派到纳兰词人群体的中间过渡力量。

其四,《今词初集》对朱彝尊和陈维崧的处理颇为令人玩味,《今词初集》刊成时,陈维崧与朱彝尊是并世词名最重、词作最多的两大词人,且陈正是即将过气的阳羡词派的魁首,而朱正是行将兴起的浙西词派的宗师,但该选中对二人的选录却明显与其创作成就不相匹配;如果再考察朱、陈二人入选的具体词作,基本可知二人的小令、中调、长调在其入选词中三分天下,也与二人在实际创作中重视长调、忽视小令异辙,因此,有理由推定,二人存在于《今词初集》中,只是自别的流派而来的“客卿”,他们的部分词作,符合纳兰性德的选词标准,因此便被“楚才晋用”地挪移过来,被不动声色地收编为该选的两位羽翼;而就朱、陈二人在该选中的命运,也正可以看出纳兰性德在廓清词坛,高张己帜方面的努力。

其五,《今词初集》入选前列的词家,在创作主张多与纳兰性德有相似之处,例如,崇尚唐五代北宋,注重性灵书写,具体地反映了康熙初期,南北宋之争中北宋一派的一次集体群像。

基于上述的分析,我们基本可以得出这样的结论:《今词初集》是纳兰性德等人的苦心孤诣之选,其目的,是在根据自己选词标准和好恶的基础上,对清兴以来三十余年的词坛进行甄选和总集,并正式确立了一套自陈子龙到纳兰性德的令词统序,与当时词坛阳羡、浙西两大主流派别所推崇的南宋词风隐隐相抗。

就此而言,若是参照前贤对“饮水词派”的阐述,则纳兰性德对这个词派可能有更高的期许,这一派的成员,不仅包括他身边的饮水词人群体,甚至囊括了明末清初词学复兴的各种力量。只是确实很可惜,这一流派的主张尽有未若浙派的“合时宜”之处,再加上纳兰的早逝以及同人的星散,这一个尚在孕育之中的词派旋即消亡,只在词史上留下了诸如“重光后身”之类的痕迹,以供后人评述。至于纳兰性德对词坛力量的整合,究竟是个人行为,还是为迎合康熙帝“文治”意旨的而进行的官方或半官方行动,则又是另一个话题了。

五、词史定位:令词统序与南北宋之争

康熙十七年(1678年)前后,词坛面临着一个重要的转捩点。此前研究者通常认为,这是阳羡消沉、浙西兴起的一个关键点。通过上述的分析,我们发现,事实尚不止如此,如上节所述,当时的“第三条道路”的词人们在纳兰性德的引领之下,也在积蓄力量,以待契机。那么,为什么这第三种力量最终没有风云际会,与浙西平分秋色呢?可能除了偶然的因素,还有必然的因素,如时势和朝局对词学的选择和影响,以及词坛审美风会的变化等等。除了这种无法抗拒的外在力量外,词体自身和其时的词人们,也在酝酿着选择。

朱彝尊曾说:“世人言词,必称北宋。然词至南宋,始极其工,至宋季始极其变”(朱彝尊 汪森10)。《词综》刊成于康熙十七年,对后世影响极为巨大。《发凡》中的这句话,也成了康熙年间南北宋之争的直接导火索。不过,在朱彝尊提出词学南宋之前,云间派早已将词学北宋,并最终祖述唐五代当成职志。因此,清初三十年的词坛,在宗尚方面,大致分成三种倾向:一是学习唐五代北宋,以云间派及其羽翼为代表;二是宗尚南宋辛弃疾式词风,以遗民词人群体和阳羡词派等为代表;三是宗尚南宋典雅词风,以朱彝尊等浙西六家为代表。这三种倾向中,后二种重在创作慢词,前者则以小令擅场。因此,从明末云间派提起,至顺治十七年前后朱彝尊重提的南北宋之争,其实还涵括着小令和长调的体式之争。

有关小令和长调的体式之争,朱彝尊事后曾作调和之论:“曩予与同里李十九武曾论词于京师之南泉僧舍,谓小令宜师北宋,慢词宜师南宋。武曾深然予言。是时,僧舍所作颇多。钱唐龚蘅圃,遂以吾两人所著,刻入《浙西六家词》。夫浙之词,岂得以六家限哉?十年以来,其年、容若、畟园相继奄逝,同调日寡,偶一间作,亦不能如向者之专且勤矣”(朱彝尊455)。

朱彝尊写下这段话时,已是康熙二十九年以后,其时陈维崧、纳兰性德、高层云等人已先后辞世。但是,他回忆中与李良年(字武曾)京师谈词,却发生在康熙十七年夏,其时他和李良年因为应博学鸿儒试,正寓居京师南泉寺(张宗友223)。这里朱彝尊的态度颇值得玩味,一方面他已经是成名已久的词坛大家,随他入京的,还有他一直秉承的宗尚南宋的词学主张;另一方面,当时在京师词坛树帜的词家,基本都尊崇北宋,除了纳兰性德,还有顾贞观。顾、朱二人之间在康熙十七年前后,还曾因宗尚,发生过一次有名的争执:“予尝持论,谓小令当法汴京以前,慢词则取诸南渡,锡山顾典籍不以为然也”(朱彝尊455)。关于顾贞观的词学思想,其弟子杜诏的总结,虽有溢美,但大体符合事实:“若《弹指》则极情之至,出入南北两宋,而奄有众长,词之集大成者也”(杜诏545)。不过,就宗尚而言,顾贞观是公认的宗北宋的代表,况周颐这样赞叹顾贞观:“七百余年矣。溯词源,北宋谁嗣。[……]清才断推弹指。[……]指绝塞、笺传《金缕》,算第一、文章情至”(117)。因此,朱彝尊挑起的南北宋之争,虽似是对云间词派的清算,而实际针对的对象,却更该是纳兰词人群体,或者说,是明季清初词坛自陈子龙至纳兰性德一系的以北宋宗尚为核心的令词统序,这与我们此前对自云间至纳兰的词学脉络的梳理是一致的。朱彝尊所采取的策略颇足称道,一方面容其所长,对纳兰词人群体小令宗尚北宋竟见优容;另一方面,则攻其未备,大力主张学习南宋慢词,而慢词创作,正是云间派、纳兰性德词人群体的短处。

虽然朱彝尊颇有优容,但是康熙至乾隆的词坛上,令词却很难再有发展和精进。那么,清初的令词统序,自云间派发展至纳兰性德,此后,便很少有专精于此的名家,这又是为什么呢?具体探讨起来,其因素大致包括:其一,随着康熙中后期的逐渐细密起来的文网,令词比兴寄托的抒情方式不再适合词坛。其二,深情婉转的表达方式需要与作者个人品性结合,相对较难,而浙西词派填词时以学问来补才、性之不足,则相对较易。其三,言愁寄慨的小令,在“盛世”宏音之下,显得啁啾卑弱,远不足与浙西词派提倡的酣嬉逸乐、吟咏太平的词学意旨相抗衡;其四,与慢词相较,令词的书写内容较为偪仄,随着学人之词的兴起和士人词学审美观念的变化,令词逐渐沦落到从属的位置。

尽管如此,清代令体词仍在继续发展,并在合适的条件下另结硕果。需要说明的是,嘉庆以后,张惠言创立常州词派,特别推崇温庭筠词的“深美闳约”(张惠言1),正是在比兴寄托说的基础上,向令词统序致敬。而清末的王国维,则一变令词的寄托和深情,而以哲理为词,为小令别开生面,后人在评价他的成就时,所对比参照的对象,仍然是自李煜至纳兰性德的令词传统:

词自南宋以还,蹶而不振也久矣。元明诸老,气困于雕琢;嘉道而还,意竭于模拟。其异军突出,独标一帜者,窃惟纳兰侍卫耳。侍卫之词,遥情逸韵,一唱三叹,论者以“重光后身”称之。二百年来,无人与之颉颃,有之,其王静安先生乎?静安以文学革命巨子,揭橥“词以境界为主”之说,格高韵远,极缠绵婉约之致。能使宋人坠绪,绝而复续。(陈乃文 128)

在旧学商量与新知培养相结合的时代,“重光后身”所代表的令词统序又一次在文学批评中产生饶有意味的回响。

余 论

“重光后身”是个内涵逐步丰富的词学命题,从最初基于轮回转世观念的比附,到具有明确指涉,经过了较长时间。词学史上,对“重光后身”的探讨,基本集中在陈子龙与纳兰性德二人,尤以纳兰性德认同者为多,反映了词学界对令词统序的认识。基于这种认识,我们重新回顾词学史时,会根据纳兰性德等人的词选及其词学观念主张,发现他们对清初三十余年词学传统重新规划的努力,并发现其主张对当时词坛的廓清作用,从而对清初词学演进以及南北宋之争问题有了更明确的认识。此外,透过这一命题,我们对清初词学演进的具体情况,还会有以下三点更待深入的认识:

其一,清代词学演进,一直伴随着对前代典范的借鉴和师承。“重光后身”命题在清初的提出和探讨,其实也意味着李煜这一传统词学资源,已被加入到清人词学师法序列之中。而晚清王国维在《人间词话》中,对李煜作出的至高无上的评价和推崇,正是对清人词学师法序列中李煜一系的最终回应。

其二,“重光后身”说,既意味着李煜在后世的经典化,也意味着清人词学的自我经典化。清人推出两位词人作为“重光后身”并加以探讨,实际就是推出了两位词学典范并将之经典化。尽管这种经典化所借鉴的资源和过程略有不同,但清代中后期的词学,仍可看出陈子龙和纳兰性德作为典范的强大影响力。

其三,对“重光后身”的探讨,也有助于揭示清初词学中一些被忽略的现象。除了上述的令词统序,清初令体词的创作实绩和成就也可籍以重新估量和评价。在此基础上,我们对清词中兴局面及其内涵,才会有更清晰、准确的理解。

总而言之,“重光后身”是延展性很强的词学命题,值得更进一步的深入研究。

注释[Notes]

①《山海经·北山经》:“发鸠之山,其上多柘木,有鸟焉,其状如乌,文首、白喙、赤足,名曰‘精卫’,其鸣自詨。是炎帝之少女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙于东海。”见袁珂《山海经校注》(上海:上海古籍出版社,1980年),第92页。《抱朴子》:“周穆王南征,一军尽化。君子为猿为鹤,小人为虫为沙。”见王明《抱朴子内篇校释》(北京:中华书局,1985年),第164页。

② 可参看周勋初《宋人轶事汇编》,第69、147、153页。

③清人的“重光后身”争论中,也有仅仅基于身世比附的例证:“会稽金煜,字子藏,一目有重瞳子。其母弟马玉超挟粤东一扶乩客来,见煜,惊曰:‘此南唐李后主后身也。后主见马太君词而喜之,愿为之儿,其遭逢不能远过后主,得乎戌,失乎戌,识之识之。’乃呼玉起,命缚乩以笔书一词去。煜祖太常公笑曰:‘彼知后主亦名煜,故妄言耳。’及阅陆游《南唐书》曰‘煜一目重瞳子’,乃大惊。后煜年十九,中顺治戊戌进士,授郯城知县,康熙庚戌罢官,甲戌死。考后主于南唐建隆三年壬戌即位,至开宝七年甲戌,而国亡身殒,得失果皆同。”此则本见于吴陈琰《旷园杂志》,《词苑萃编》卷二十四引,唐圭璋编《词话丛编》,第2283页。

④江顺诒《词学集成》卷五,收入唐圭璋《词话丛编》,第3270页。与陈维崧此论大略同时,胡应宸评陈子龙《小重山·忆旧》:“先生词凄恻徘徊,可方李后主感旧诸作。然以彼之流泪洗面,视先生之洒血埋魂,犹应颜赭。”(《兰皋明词汇选》[沈阳:辽宁教育出版社,1998年],第73页)首次将陈子龙词与李煜词联系起来,并对陈作出更高评价。

⑤分别见于刘大杰:《中国文学发展史》(上海:上海古籍出版社,1982年)第552—60页;孙康宜:《情与忠:陈子龙、柳如是诗词因缘》(北京:北京大学出版社,2012年),第103—27页;陈水云陈敏:“纳兰性德文学接受述论”,《民族文学研究》2(2007):138—47;张洪海:“李煜、陈子龙、纳兰性德三家词比较”,《滨州学院学报》1(2010):85—89。

⑥据《陈子龙诗集》(上海:上海古籍出版社,2006年)统计。

⑦据《饮水词笺校》(北京:中华书局,2005年)统计。

⑧关于陈子龙的“四难”说,学界已有深入探讨,可以参看:王英志:“陈子龙词学观初论”,《齐鲁学刊》3(1984):113—17;李康化:《明清之际江南词学思想研究》(成都:巴蜀书社,2001年),第75页;李越深:“论陈子龙的词学思想”,《内蒙古大学学报》4(2006): 109—11。

⑨例如纳兰对王次回诗句的各种化用,参张宏生:“情感体验与字面经营:纳兰词与次回诗”,《社会科学》2(2012):168—78;又如纳兰词中对《花间集》、李煜、晏几道等人语辞的接受,参陈水云、陈敏:“纳兰性德文学接受述论”。

⑩例如陈子龙的《山花子·春恨》(杨柳迷离晓雾中)、宋徵舆《蝶恋花》(宝枕轻风秋梦薄)皆收录在《幽兰草》中,创作于明亡以前,但后世词家仍多以“故国之思”论之。

[11]分别见于陈铭:“清词的中兴与衰微”,《浙江学刊》2(1992):95;严迪昌:“一日心期千劫在——纳兰早逝与一个词派的夭折”,《江苏大学学报》1(2002):72—78;闵丰:《清初清词选本考论》(上海:上海古籍出版社,2007年)第38页;葛恒刚:“《今词初集》与饮水词派”,《古籍整理研究学刊》3(2011):96—102。

[12] 高层云(号畟园)卒于康熙二十九年四月,参张云章:“太常寺少卿高公神道碑”,《朴村文集》卷十五,《四库禁毁书丛刊》,集部168:55。

[13]康熙中后期以后令词衰落是清代词史上的一个重要现象,其成因非常复杂,本文不拟展开,将另文探讨。

引用作品[Works Cited]

陈乃文:“静安词序”,《陈乃文诗文集》。上海:上海社会科学院出版社,2013年。第128页。

[Chen, Naiwen.“Preface to Jingan's Ci-poems.” Collection of Poems and Proses of Chen Naiwen.Shanghai:Shanghai Academy of Social Sciences Press, 2013.128.]

陈水云 陈敏:“纳兰性德文学接受述论”,《民族文学研究》2(2007): 138—47。

[Chen, Shuiyun, and Chen Min.“A Comment on the Acceptance of the Literature of Nalan.”Studies of Ethnic Literature2(2007):138-47.]

陈子龙编:《幽兰草》。明崇祯十七年刻本。

[Chen, Zilong, ed.Youlan Cao[Manuscripts with Fragrant orchids].Block-printed edition in the 17year of the Chongzhen Reign, Ming Dynasty.]

陈子龙:“三子诗余序”,《安雅堂稿》。明末刻本。

[Chen, Zilong, “Preface to Ci-poems by Three Gentlemen.”Manuscript from Anya Hall.Block-printed edition in the late Ming Dynasty.]

——:“王介人诗余序”,《安雅堂稿》。明末刻本。

[---.“Preface to Ci-poems by Wang Jieren.” Manuscript from Anya Hall.Block-printed edition in the late Ming Dynasty.]

杜诏:“弹指词序”,《弹指词笺注》,张秉戍编。北京:北京出版社,2000年。第545页。

[Du, Zhao.“Preface to Tanzhi Ci-poems.” Annotation of Tanzhi Ci-poems.Ed.Zhang, Bingshu.Beijing: Beijing Press, 2000.545.]

顾贞观:《饮水词笺校》,赵秀亭、冯统一笺校。北京:中华书局,2005年。

[Gu,Zhenguan.Annotation of Water-drinking Ci-poems.Ed.Zhao, Xiuting and Feng Tongyi.Beijing: Zhonghua Book Company, 2005.]

胡应麟:《诗薮》。明刻本。

[Hu, Yinglin.Shi Sou[Gathering Place of Poems].Blockprinted edition during the Ming Dynasty.]

况周颐:“穆护砂”,《况周颐词集校注》,沈家庄编。上海:上海古籍出版社,2013年,第117页。

[Kuang, Zhouyi.“Muhusha.” Annotation of Kuang Zhouyi's Ci-poems.Ed.Shen Jiazhuang.Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House, 2013,117.]

李慈铭:《越缦堂读书记》。北京:中华书局,2006年。

[Li, Ciming.Notes from Yueman Hall.Beijing: Zhonghua Book Company, 2006.]

李清照:“词论”,《李清照集笺注》。上海:上海古籍出版社,2002年。第266页。

[Li, Qingzhao.“On Ci-poetry”, Commentary Annotations to Collection from Li Qingzhao.Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House, 2002.266.]

李之仪:“跋东坡诸公追和归去来引后”,《姑溪居士后集》,《宋集珍本丛刊》本,第27册。

[Li, Zhiyi.“Postscript to Chain ‘Ah, Homeward Bound I Go!'by Dongpo and Others.”Later Collection From Guxi Lay Buddhist.Rare Books of Song Collections.Vol.27.]

梁启超:“渌水亭杂识跋”,《饮冰室文集点校》。昆明:云南教育出版社,2001年。第3704页。

[Liang, Qichao.“Postscript to Notes from Lushui Pavilion.”Collated Prose Collection from Ice-drinking Hall.Kunming: Yunnan Education Publishing House, 2001.3704.]

龙榆生:“选词标准论”,《龙榆生词学论文集》。上海:上海古籍出版社,1997年。第59页。

[Long, Yusheng.“On the Standard of Choosing Ci-poetry.”Collection of Papers on Ci-poetry by Long Yusheng.Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House,1997.59.]

闵丰:《清初清词选本考论》。上海:上海古籍出版社,2007年。

[Min,Feng.A Study on the Anthologies of the Ci-poetry in the Early Qing.Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House, 2007.]

纳兰性德:《通志堂集》。上海:华东师范大学出版社,2008年。

[Nalan, Xingde.Collection from Tongzhi Hall.Shanghai:East China Normal University Press, 2008.]

纳兰性德 顾贞观编:《今词初集》。《续修四库全书》本。

[Nalan, Xingde, and Gu Zhenguan, eds.First Collection of Present Ci-poetry.Sequel to Complete Library of Four Branches of Books.Qing Dynasty block-printed copy facsimile edition.]

欧阳修:《新五代史》。北京:中华书局,2015年。

[Ouyang, Xiu.ANew History of the Five Dynasties.Beijing:Zhonghua Book Company, 2015.]

彭宾:“二宋倡和春词序”,《彭燕又先生文集》。《四库全书存目丛书》本。

[Peng, Bin.“Preface to Chain Ci-poems by the Two of Mr.Song.”Collection from Mr.Peng Yanyou.Saved Catalogues Collection of Complete Library of Four Branches of Books.Qing Dynasty block-printed copy facsimile edition.]

上海古籍出版社编:《唐宋人选唐宋词》。上海:上海古籍出版社,2004年。第28页。

[Shanghai Ancient Books Publishing House,ed.Anthologies of Tang & Song Ci-poems Selected by Tang & Song Scholars.Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House, 2004.28.]

沈惟贤:“片玉山庄词存词略序”,《白雨斋词话足本校注》,屈兴国编。济南:齐鲁书社,1983年。第237页。

[Shen, Weixian.“Preface to Anthology of Ci-poems from Pianyu Manor.”Chtonological Annotation of unabridged edition of Ci-poetry Commentaries from White Rain Studio.Ed.Qu Xingguo.Ji'nan:Qilu Publishing House, 1983.237.]

苏轼:“书李主词”,《苏轼文集》。北京:中华书局,1986年。第2151—52页。

[Su, Shi. “Inscription to Li Yu's Ci-poetry”, Prose Collection from Su Shi.Beijing:Zhonghua Book Company,1986.2151- 52.]

孙克强 杨传庆 裴喆编:《清人词话》。天津:南开大学出版社,2012年。

[Sun, Keqiang, Yang Chuanqin, and Pei Zhe, eds.People's Commentaries on Ci-poetry in Qing Dynasty.Tianjin:Nankai University Press, 2012.]

孙康宜:《情与忠:陈子龙、柳如是诗词因缘》。北京:北京大学出版社,2012年。

[Chang, Kang-i Sun.The Late-Ming Poet Ch'en Tzu-lung:Crises of Love and Loyalism.Beijing:Peking University Press, 2012.]

孙逊:“释道‘转世’‘谪世’观念与中国古代小说结构”,《文学遗产》4(1997): 69—77。

[Sun, Xun.“Proposition of Buddhist Reincarnation and Taoist relegation and the Structure of Ancient Chinese Novels”, Literary Heritage.4(1997):69 -77.]

唐圭璋:《词话丛编》。北京:中华书局,1986年。

[Tang, Guizhang, ed.Collected Works of Commentaries on Ci-poetry.Beijing: Zhonghua Book Company, 1986.]

——:《词学论丛》。上海:上海古籍出版社,1986年。

[---.Paper Collection on Ci-poetry Theory.Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House, 1986.]

王时翔:《小山文稿》。清代刻本。

[Wang,Shixiang.Prose Collection from Xiaoshan.Blockprinted edition during the Qing Dynasty.]

王士禛:“评陈子龙《阮郎归·题画》语”。邹祗谟、王士禛编《倚声初集》,顺治十七年刻本。

[Wang, Shizhen.“Comments on Chen Zhilong's Ruanlanggui.” First Collection of Yisheng.Ed.Zou,Zhimo and Wang Shizhen.Block-printed edition in the 17year of the Shunzhi Reign.]

王英志:“陈子龙词学观初论”。 《齐鲁学刊》3(1984):113—17。

[Wang, Yingzhi. “A Preliminary Discussion on Chen Zilong's View of Ci-Poetry.” Qilu Journal 3(1984):113-17.]

吴梅:《词学通论》。北京:新世界出版社,2012年。

[Wu,Mei.A General Introduction to the Study of Ci-poetry.Beijing: New World Press, 2012.]

吴伟业编:《倡和诗余》。顺治刻本。

[Wu, Weiye, ed.Chain Ci-poems.Block-printed edition during the Shunzhi Reign.]

夏承焘:《夏承焘集》。杭州:浙江古籍出版社,1999年。

[Xia, Chengtao.Collection of Xia Chengtao.Hangzhou:Zhejiang Ancient Books Publishing House, 1999.]

谢堃:《春草堂诗话》。清代刻本。

[Xie,Kun.Poetry Notes from Spring Grass Hall.Blockprinted edition during the Qing Dynasty.]

徐珂:《清代词学概论》。上海:大东书局,1926年。

[Xu,Ke.An Introduction to the Study of Ci-Poetry in the Qing Dynasty.Shanghai: Dadong Book Company,1926.]

徐乾学:“纳兰君墓志铭”,《憺园文集》。康熙刻冠山堂印本。

[Xu,Qianxue.“The Epitaph of Nalan.” Collection of Prose from Dan Garden.Block-printed edition from Guanshan Hall during the Kangxi Reign.]

徐兴业:“凝寒室词话”。《国专月刊》第一卷第二号。第57—59页。

[Xu, Xingye.“Commentary on Ci-poetry from Ninghan Hall”.Monthly Journal of Ancient Chinese Studies College2(1):57-59.]

张宏生:“《今词初集》与清初词坛建构”,《清词探微》。上海:上海古籍出版社,2008年。第275—6页。

[Zhang, Hongsheng.“First Collection of Present Ci-poetry and the Construction of Ci-poetry Circle in the Early Qing Dynasty.”APrecise Study on Ci-poetry in the Qing Dynasty.Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House,2008.275- 6.]

张惠言:“序”,《词选》。道光刻本。

[Zhang, Huiyan.“Preface.” Anthology of Ci-poetry.Blockprinted edition during the Daoguang Reign.]

张宗友:《朱彝尊年谱》。南京:凤凰出版社,2014年。

[Zhang, Zongyou.A Chronicle of Zhu Yizun's Life.Nanjing:Phoenix Publishing House, 2014.]

袁郊:“圆观”。《甘泽谣》,《次柳氏旧闻》,上海:上海古籍出版社,2012年。第173页。

[Yuan, Jiao.“Yuan Guan”, Ganze Yao.Ci Liushi Jiuwen.Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House,1992.173.]

赵尊岳:“惜阴堂汇刻明词提要”,《词学季刊》,龙榆生编,第一卷第三号。第49—74页。

[Zhao, Zunyue.“A Summary of the Ming Ci-poems blockprinted by Xiyin House.”Quarterly Journal of Cipoetry.Ed, Long Yusheng.3(1):49-74.]

周勋初:《宋人轶事汇编》。上海:上海古籍出版社,2015年。

[Zhou,Xunchu.Compiled People's Anecdotes of the Song Dynasty.Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House, 2015.]

周之琦:“饮水词识”,《饮水词》。道光二十六年金梁外史选刻本。

[Zhou, Zhiqi.“Notes to Water-drinking Ci-poetry”, Waterdrinking Ci-poetry.Block-printed edition in the 26year of the Daoguang Reign by Jinliang Waishi.]

朱晞颜:“跋周氏埙篪乐府引”,《瓢泉吟稿》。《景印文渊阁四库全书》本。

[Zhu, Xiyan.“Postscript to Collection of Zhou's Ci-poetry”,Chanted Manuscript from Piao Spring,Complete Library of Four Branches of Books from Wenyuange.Qing Dynasty handwritten copy facsimile edition.]

朱彝尊:《曝书亭全集》。长春:吉林文史出版社,2009年。

[Zhu,Yizun.Complete Works of Pushu Pavilion.Chang Chun: Jilin Literary and History Press, 2009.]

朱彝尊、汪森编:《词综》。上海:上海古籍出版社,1978年。

[Zhu, Yizun and Wang Sen, eds.Anthology of Ci-poetry.Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House,1978.]

卓人月:《古今词统》。明崇祯刻本。

[Zhuo,Renyue.Anthology of Ancient and Present Ci-poetry.Block-printed edition during the Chongzhen Reign.]

邹祗谟:“评陈子龙《诉衷情·春游》语”,邹祗谟、王士禛编《倚声初集》。顺治十七年刻本。

[Zou, Zhimo.“Comments on Chen Zhilong's Suzhongqin.”First Collection of Yisheng.Ed.Zou,Zhimo and Wang Shizhen.Block-printed edition in the 17year of the Shunzhi Reign.]