余庆县新界河至农林公路地质灾害危险性评估分析研究

邹博林,张洪信,秦兴刚,韩 晶,王开庆

(贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队,贵州贵阳550018)

拟建的余庆县Y020新界河至农林(K0+000~K12+960段)公路改扩建项目,为避免在建设过程中及建成后引发、加剧地质灾害及公路本身遭受地质灾害的危害,达到防灾减灾的目的。根据国土资源部以“国土资发[2004]69号”发布的《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》[1];中华人民共和国国土资源部以“DZ/T 0286-2015”发布的《地质灾害危险性评估规范》[2]的技术要求,对拟建的余庆县Y020新界河至农林(K0+000~K12+960段)公路改扩建项目开展地质灾害危险性评估分析研究工作。

1 项目评估分析研究概述

1.1 工程和规划概况与征地范围

1.1.1 公路改扩建工程和规划概况

根据2016年12月,遵义市交通勘察设计有限公司编制的《余庆县Y020新界河至农林(K0+000~K12+960段)公路改扩建工程可行性研究报告》[3]及路线总体设计图。起点位于余庆县白泥镇新界河处,与国道G243桩号K103+100处相接,起点桩号K0+000,经白泥中学、乾隆、大园子、杨柳田、金竹坪、长冲湾等地,终点位于余庆县白泥镇新寨村燕子窝,路线全长12.96km。

根据项目的功能定位和预测的交通量,按照交通部部颁“JTG B01-2014”《公路工程技术标准》[4]的规定,结合项目区的城镇规划、沿线地形、地质条件,以及项目功能定位,余庆县Y020新界河至农林(K0+000~K12+960段)公路改扩建工程公路设计速度V=30km/h的三级公路建设标准,路基宽度为13m,路面形式为沥青混凝土面层。

1.1.2 公路改扩建工程征地范围

根据项目自身特点,结合公路改扩建工程沿线地形地貌、地层岩性等因素,项目征地范围拐点坐标共计1546个点,路线征用土地共计476002.38m2(含老路32666.83m2)。

1.2 评估工作方法

在充分收集评估区已有的区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、气象水文、区域地震等资料的基础上开展野外地质调查工作,结合《余庆县Y020新界河至农林(K0+000~K12+960段)公路改扩建工程可行性研究报告》及路线总体设计图开展地质灾害危险性评估分析研究工作。

野外工作前利用拟建公路改扩建工程平面总体规划图,结合1∶10000地形图到野外调查测量,采取实地调查与访问相结合的工作方法对拟建改扩建公路工程沿线进行纵横穿越调查。野外手图采用航测的1∶10000地形图作底图,将所有调查点采用手持GPS定位,在实地标定并勾绘地质界线。完成野外调查工作后转入室内资料综合整理、综合分析研究、编制图件及报告编写工作。

1.3 评估范围与级别的确定

1.3.1 评估范围的确定

根据公路改扩建工程建设项目用地范围、地形地貌及地质环境条件以及地质灾害类型,在公路改扩建工程建设用地征地范围的基础上,沿公路改扩建工程公路沿线两侧做适当扩展。公路总体呈北东至南西展布,北西部由南西往北东、南东部由北东往南西以山头及山脊连线为界确定为评估区范围,评估区面积为6.62km2。

1.3.2 评估级别的确定

拟建的《余庆县Y020新界河至农林(K0+000~K12+960段)公路改扩建项目》,属较重要建设项目;评估区地质环境条件复杂程度为中等类型;建设项目地质灾害危险性评估级别界定为二级。

2 项目所处地质环境条件

2.1 区域地质背景

余庆县Y020新界河至农林(K0+000~K12+960段)公路改扩建项目大地构造处于扬子准地台黔北台隆遵义断拱凤冈北北东向构造变形区与贵阳复杂构造变形区的接合部。出露地层有青白口系、震旦系、寒武系、下第三系、第四系。岩性主要为变质岩类的浅变质岩、沉积的碳酸盐岩及碎屑岩类。区内主要的褶皱构造及断裂构造呈北东向展布,次为近东西向展布的断裂构造,总体构造不发育。区内地震基本烈度值为Ⅵ度。区域稳定性较好。

2.2 气象水文

区内属亚热带温润季风气候。四季分明,冬无严寒,夏无酷暑,气候温和。年平均气温为16.4℃。平均最高气温21.3℃,年平均最低气温为12.9℃。霜雪不多,无霜期长达300d,雨量充沛,年平均降雨量为1056mm。

评估区内主要河流有余庆河支流新界河,属长江流域乌江水系。

2.3 地形地貌

评估区地势总体北西部较高,南东部较低。地势较陡—陡,高差大。最高点位于评估区北西读书老山头,海拔标高1186.3m,最低位于新界河中(改扩建公路起点附近),海拔标高约565m,一般标高为600~1100m,最大相对高差约621.3m。评估区内碳酸盐岩溶较发育,可见漏斗及洼地,地表水往新界河排泄。沿线地貌主要为侵蚀型丘陵地貌及溶蚀型中低山槽谷地貌类型。

线路走廊带主要为中低山剥蚀、溶蚀山地斜坡、山间盆地地貌。沿线地形起伏较大,最高标高1140m,最低标高576m,最大相对高差564m。

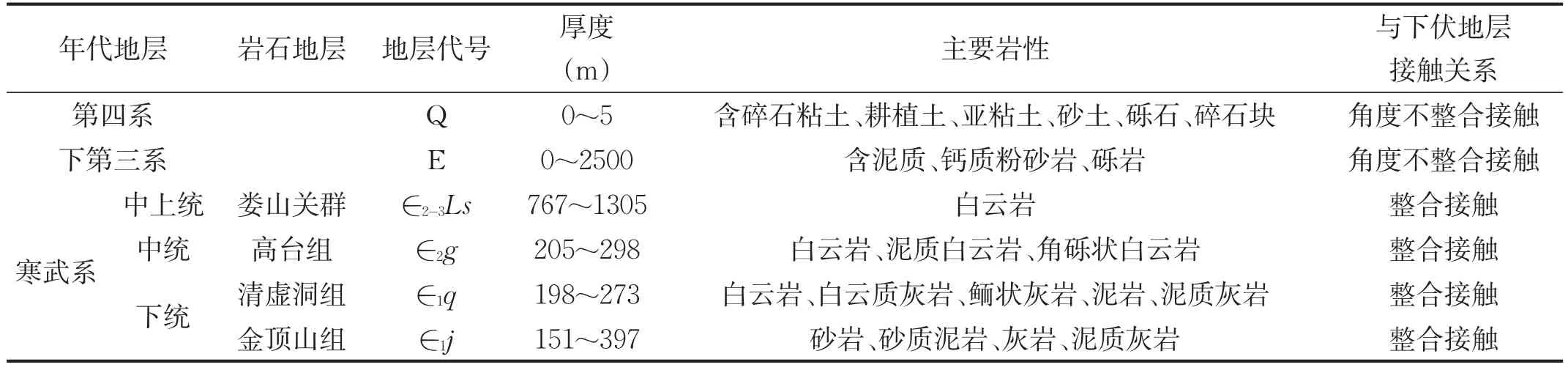

2.4 地层岩性

评估区及附近出露地层有寒武系、第三系及第四系。其地层岩性见表1。

表1 拟建的新界河至农林段公路出露地层岩性简表

2.5 地质构造

评估区内仅发现一条呈北东向展布的逆断层(F1),图区内长约5km,在线路约K10+650附近呈北东向穿过,断层面倾向北西,倾角65°,为正断层。岩层倾向南东、北西,倾角10°~55°。区内岩石中主要发育3组节理,即北东向、南东向、南西向,倾角陡,构成“X”节理,节理多呈闭合状,节理面较平直。评估区内地质构造总体较简单。

2.6 岩土类型及工程地质性质

2.6.1 岩土类型

根据“GB50021-2001”《岩土工程勘察规范》[5],将评估区的岩土体划分为较坚硬岩类、半坚硬岩类、松散岩类3种类型。

(1)较坚硬岩类由寒武系金顶山组、清虚洞组、高台组、娄山关群的碳酸盐岩组成。岩石裂隙较发育,为较硬质岩石,力学强度较高。

(2)半坚硬岩类由下寒武统金顶山组及下第三系的碎屑岩类组成。岩石裂隙较发育,为半坚硬岩石,力学强度较差。

(3)松散岩类由第四系残坡积物及人工堆积物组成。结构松散,具不均匀性,力学强度低。

2.6.2 工程地质性质评价

根据拟建公路工程沿线的岩体性质、结构特征、力学强度可划分为较坚硬的碳酸盐岩工程地质岩组、半坚硬的碎屑岩工程地质岩组、松散堆积层工程地质岩组。

(1)较坚硬的碳酸盐岩工程地质岩组包括寒武系娄山关群、高台组、清虚洞组。岩性主要以较坚硬的碳酸盐岩为主,岩石力学强度大,抗风化能力较强。工程地质条件较好。

(2)半坚硬的碎屑岩工程地质岩组包括寒武系金顶山组及下第三系。岩性主要以半坚硬的碎屑岩为主,其岩石力学强度较低,易软化,风化能力弱,易产生边坡崩塌。工程地质条件较差。

(3)松散堆积层工程地质岩组主要以第四系残坡积物及人工堆积物组成。由于岩土松散,干缩后较硬,易产生龟裂,水饱和或过饱和后松软膨胀,呈塑流、液化状态。承载力较低,易产生不均匀沉降。力学强度低,工程地质性质差。

综上所述,评估区工程地质性质总体较差。

2.7 水文地质条件

2.7.1 含水层分布及赋水性

(1)第四系含水岩层主要分布于斜坡坡脚及沟谷地带。该层具透水性,由于厚度较薄、范围小、分布不均匀,富水性弱。

(2)碳酸盐岩类含水层主要为寒武系清虚洞组、高台组、娄山关群的中至厚层灰岩、泥质灰岩、白云岩、白云质灰岩、鲕状灰岩、泥质白云岩、角砾状白云岩等组成。分布于拟建公路沿线大部分,赋水性较强—强。

(3)碎屑岩类含水层主要为下寒武统金顶山组及下第三系的薄至厚层的砂岩、砂质泥岩、含泥质、钙质粉砂岩、砾岩等组成。分布于拟建公路部分地段,赋水性弱—中等。

2.7.2 地下水类型及动态特征

根据评估区内地下水赋存条件及含水岩组特征,将其划分为松散堆积层孔隙水、碳酸盐岩岩溶水、碎屑岩类基岩裂隙水3种类型。

(1)松散堆积层孔隙水由第四系松散堆积物孔隙水含水层组成,岩性主要为残坡积物及人工堆积物等组成。厚度小,含孔隙水,含水性微弱。该类地下水受大气降水控制,多为季节性浅层水,水量有限。

(2)碳酸盐岩岩溶水分布于碳酸盐岩的岩溶裂隙溶洞中,岩溶裂隙溶洞较发育,有利于岩层中地下水的运移与富集,含水性较丰富。

大气降水是地下水垂向补给的主要来源,该区地下水埋藏较浅,其分布、埋藏、运动条件受地层岩性、地质构造、地貌的控制。

(3)碎屑岩类基岩裂隙水分布于碎屑岩中,基岩裂隙较发育,有利于岩层中地下水的运移与富集,地下水量贫乏,富水性弱—中等,均匀性差。

碎屑岩分布地段,基岩裂隙较发育,浅部为强风化,岩质“软硬”相间,透水层与隔水层交错分布的特点,地表水通过风化裂隙下渗,易于强弱风化界面、透水层与阻水层界面处富集成为地下水。

2.7.3 地下水的补给、径流、排泄条件

松散堆积层孔隙水主要为大气降水补给,局部受临时地表水补给,径流方式以顺坡下渗为主,受基岩阻隔及地形切割就近排出地表。或在松散堆积物中下渗,排泄方式以蒸发为主,无明显的排泄点。

碳酸盐岩岩溶水主要接受大气降水及侧向径流的补给,在岩石裂隙、溶隙、岩溶管道、溶洞之中赋存、运移,地下水多以裂隙下降泉方式排泄。线路碳酸盐岩分布地段,地下水分布不均,均匀性极差,灰岩以岩溶管道水为主;地下水丰富地段,由于碳酸盐岩类与地下水长期作用,尤其向斜轴部及可溶岩与非可溶岩接触带岩溶发育,是地下水赋存空间和运移通道。地下水主要以裂隙下降泉方式排泄。

碎屑岩类基岩裂隙水受微地貌、地质构造的控制,其补给来源主要是大气降水通过地表风化裂隙渗透,沿岩层面或主要是风化裂隙补给,向地势较低的部位汇流,于透水岩层与阻水岩层接触面、斜坡切割处多以裂隙下降泉形式排泄。

综上所述,评估区水文地质条件简单。

2.8 岩溶

评估区内出露有寒武系清虚洞组、娄山关群的碳酸盐岩,公路经过碳酸盐岩地段,受地质构造应力的强烈作用,岩体构造节理及层面裂隙十分发育,地下水的循环条件较好,有利于岩溶的发育,属岩溶较发育地段。

据实地调查,评估区内寒武系清虚洞组、娄山关群的碳酸盐岩中发现岩溶洼地8个。多呈椭圆形,长轴长15~180m,短轴长10~60m。

2.9 人类工程活动对地质环境的影响

公路沿线多位于缓-陡坡地带,局部处于山脊部位,原始地形上主要有林地、耕地。在修建房屋、修筑公路、耕种的过程中,对地质环境影响较大。因此评估区破坏地质环境的人类工程活动较强烈。

3 地质灾害危险性现状评估

根据野外实地调查,区内自然条件下未发现滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。老路局部路段路基出现轻微变形、沉降、塌陷等不良地质现象。总体评估区内现状地质灾害不发育。工程建设遭受现状地质灾害危害的可能性小、危险性小。

4 地质灾害危险性预测评估

根据《余庆县Y020新界河至农林(K0+000~K12+960段)公路改扩建项目》及路线总体设计图的设计路面标高及原始地形,结合现场调查及该公路改扩建工程建设项目类型、规模,结合公路改扩建建设沿线地质灾害危险性现状评估结果,预测公路改扩建工程在建设过程中和建设后,对地质环境的改变及影响,评估公路改扩建工程建设过程中引发地质灾害的可能性及工程建设自身可能遭受地质灾害危险性进行预测评估。

4.1 工程建设中、建设后可能引发地质灾害危险性预测评估

公路改扩建工程建设项目建设时将进行不同程度的切填方活动,工程建设引发的地质灾害类型主要有滑坡(滑塌)、崩塌、泥石流等。根据拟建公路沿线地质环境条件、地形标高及工程拟建路面标高,对公路改扩建工程建设项目引发地质灾害的可能性预测评估。

公路改扩建工程沿线在工程建设中引发地质灾害主要为切方边坡滑坡(滑塌)、崩塌,填方边坡滑坡(滑塌)、泥石流等。公路改扩建工程边坡切方高度0.0~31.30m,引发切方边坡滑坡(滑塌)、崩塌的可能性小—大,发育程度弱-强;公路改扩建工程填方厚度0.0~18.00m,引发填方边坡滑坡(滑塌)、泥石流的可能性小—大,发育程度弱—强。

4.2 建设工程自身可能遭受地质灾害危害程度预测评估

根据评估区地质灾害危险性现状评估,以及公路改扩建工程引发地质灾害可能性预测评估结果,公路改扩建工程自身遭受地质灾害的可能性进行评估。

公路改扩建工程沿线在工程建设中遭受地质灾害主要为切方边坡滑坡(滑塌)、崩塌,填方边坡滑坡(滑塌)等。公路改扩建工程边坡切方高度0.0~31.30m,遭受切方边坡滑坡(滑塌)、崩塌的可能性小—大,危害程度小—大;公路改扩建工程填方厚度0.0~18.00m,遭受填方边坡滑坡(滑塌)的可能性小—大,危害程度小—大。

5 地质灾害危险性综合分区评估

5.1 地质灾害危险性综合评估原则与量度指标的确定

根据地质灾害危险性现状评估和预测评估结果,充分考虑公路改扩建场地地质环境条件的差异和潜在的地质灾害隐患点的分布、危险程度。地质灾害危险性综合分区主要是遵循“区内相似、区际相异”和地质灾害危险性“就大不就小”的原则,并依据切方高度、填方厚度小于3m的为地质灾害危险性小区,3~6m之间为地质灾害危险性中等区,大于等于6m为地质灾害危险性大区。另外对高度不小于4m的顺向边坡为地质灾害危险性大区,对2~4m的顺向边坡为地质灾害危险中等区,对小于2m的顺向边坡为地质灾害危险性小区。

5.2 地质灾害危险性综合分区评估

据地质灾害危险性现状评估和预测评估结果,结合地质灾害危险性综合评估原则将公路改造工程建设项目场地划分为4个地质灾害危险性大区、4个地质灾害危险性中等区、2个地质灾害危险性小区。

6 结论

(1)拟建的《余庆县Y020新界河至农林(K0+000~K12+960段)公路改扩建项目》属较重要建设项目;评估区地质环境条件复杂程度为中等类型;建设项目地质灾害危险性评估级别界定为二级。

(2)评估区内现状地质灾害不发育,工程建设遭受现状地质灾害危害的可能性小、危险性小。

(3)拟建的《余庆县Y020新界河至农林(K0+000~K12+960段)公路改扩建项目》存在不同程度的切方和填方。在建设过程中及建成后开挖切方高度0.0~31.30m,切方引发、遭受边坡滑坡(滑塌)、崩塌的可能性小—大,危害程度小—大,发育程度弱—强;在建设过程中及建成后填方厚度0.0~18.00m,引发、遭受填方边坡滑坡(滑塌)的可能性小—大,危害程度小—大,发育程度弱—强。

(4)地质灾害危险性大区和地质灾害危险性中等区建设的适宜性差—较差。对地质灾害危险性大区和地质灾害危险性中等区切方形成的边坡和填方形成的边坡必须采取切实有效、可靠的工程治理,如边坡支护、挡土墙、锚杆框架、锚网喷浆支护等工程;填方区必须采取分层碾压夯实、整平,并修筑切实可靠的填方边坡支挡工程(挡土墙)等有效可靠的治理工程,消除地质灾害隐患,确保安全的前提下,场地方才适宜建设。地质灾害危险性小区采取适当的工程治理后,适宜建设。

[1]国土资源部.国土资发[2004]69号.关于加强地质灾害危险性评估工作的通知[S].2004-03-25.

[2]中华人民共和国国土资源部.地质灾害危险性评估规范[S].2015-09-06.

[3]遵义市交通勘察设计有限公司.余庆县Y020新界河至农林(K0+000~K12+960段)公路改扩建工程可行性研究报告[R].2016.

[4]中华人民共和国交通运输部.公路工程技术标准[S].2015-01-01.

[5]中华人民共和国建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.岩土工程勘察规范[S].2002-03-01.