矿石收藏,别瞎买

毛毛

当我们热切追逐着黄金、珠宝、玉石的时候,那些骨骼清奇、外形迥异、色彩斑斓而又长命百岁的矿物原石正在被宝石工匠们切割成各种美丽的样子,或者被老画家们磨成矿物颜料,为画卷添上浓墨重彩的一笔。看过《宝石之国》的小伙伴也一定不会忘了我们的主角磷叶,作为磷叶石的拟人态,质地易碎,整体碧绿通透。许多矿物原石在成为珠宝前,就已经是收藏家们的心头好。但矿石收藏,可没有我们想象中的那么简单。

宝石的前世传说

我们惊艳于绚丽的珠宝,感叹自然界的鬼斧神工,大概不曾想到它们的前身也是如此夺彩炫目。宝石的前身,也就是我们常说的矿物,就是在各种地质作用下产生,在一定条件下稳定存在的自然元素单质或化合物,也是组成岩石和矿石的基本单元。而那些脱颖而出的矿物晶体标本,就是里面长得好看,能拿来作科普典型的石头了。

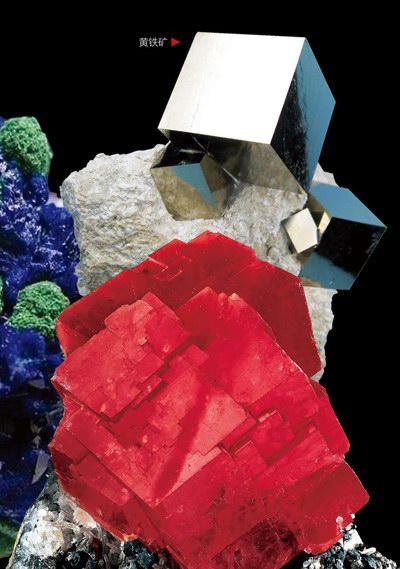

这些出类拔萃的矿物,被分成金属矿物和非金属矿物两大类。金属矿物中绝大多数是重金属元素的化合物,主要是硫化物和部分氧化物。其中最常见到的就是黄铁矿了,尤其是黄铁矿的立方体晶型,拥有极强的金属光泽和极低的透明度。还有支撑我们磷叶小哥哥变强但没变秃的自然金,也属于金属矿物。而说到非金属矿物,那真是百花齐放,不胜枚举,大家耳熟能详的金刚石、刚玉、水晶、绿柱石族、碧玺等均属于此列。它们绝大部分为合氧盐矿物,部分为氧化物和卤化物矿物。

矿石收藏,要谨慎

1.价值属性先过关

用作收藏的矿石,肯定是市面上非常稀少的,所以入手时要先了解其丰度,又称“稀少性”,也就是这种矿晶在自然界的分布程度,越稀少越有价值。例如,在自然界中方解石比较多,相对而言,绿柱石、海蓝石、祖母绿等宝石矿物则很稀少,因此绿柱石的基价就要高出一筹。

2.外形发育成熟是关键

矿石收藏选大的还是小的?这个问题主要看晶型的发育程度。发育程度是我们评价矿物标本的一个重要指标,质优于量。矿石的生长发育需要足够的时间和空间,条件允许的话,可以尽量选择相对较大一些的矿石,这类石头发育程度可能更好,晶面发育更完整。同一种矿物也可以发育成多种晶型,每一种形态都具有收藏的价值。当然,还有采集和交易过程中的保存完整度。

3.外表:这个连石头都看脸的时代

除了完整度,矿石收藏时还要注意看颜色、光泽和透明度。矿石的外表会影响视觉效果,进而影响价值,颜色更鲜艳或更稀有,光泽更强的矿石,更值得收藏。此外,矿石的美观性、组合性、奇特性也是衡量其价值的重要参数,比如一些漂亮的平行连生或典型的双晶发育,会让矿物原石更具美感和个性。一般来说,同类矿物中颜色越艳丽、光泽越强烈、透明度越高的原石价值越高。带母岩或有其他矿物伴生的矿石价格要比无组合的高出两三倍。

母岩

在成矿过程中供给成矿物质或与成矿作用直接有关的岩石。

4.过分美艳?小心危险!

越美艳越危险,不是没有一点道理的。虽然多数情況下,地球妈妈孕育出的矿物标本是没有毒害的,然而一些过分美艳的矿物,还是需要我们在收藏的时候引起重视。比如,在一些颜色十分诱人的矿物原石中,合有带放射性的铀元素,包括翠砷铜铀矿、硅铜铀矿、变钙铀云母、钡铀云母等铀矿石,被称为矿石家族中的“玫瑰花”,美艳却危险。

铀(Uranium)在自然界中存在三种同位素,均带有放射性,拥有非常长的半衰期(数亿年~数十亿年)。而具体的辐射强度根据铀合量的多少也不同。类似的合铀矿物多呈鲜艳的黄绿色,在地下经过长年累月的修炼,铀衰变后形成氡,放射性较强,所以在开采时需要做好防护措施。而收藏铀矿石时,虽不至于过分紧张,但如果你打算长期将其放至枕边保存也是不行的。

5.入手渠道要靠谱

目前原矿石的收藏仍属于十分小众的圈子,收藏者大多是学习珠宝或地质课程的专业爱好者。而对于初次收藏者而言,到哪里寻找靠谱的商家来选取矿石呢?可以去矿展上逛逛,了解一下。

矿物收藏在国际上有成熟的市场,国内各大城市也会举办矿石展览。比较成熟的是每年4月的上海矿展,以及5月份举办的长沙国际矿展。此外,4月底的香港矿展,也是很好的学习机会。

当然,在参加矿展之前,初学者们也可以先打开某宝进行相关的了解和咨询,但咨询的时候要注意,尽量寻找具备一定地质学基础的商家,可靠件会相对高一些。

矿物收藏是一个慢慢学习的过程,但最后把关的总是收藏者自己,所以,无论商家把矿石说得多么珍稀难得,多么价值连城,在收藏的初级阶段最重要的诀窍还是“多看多问少下手”。