新中国第一个综合艺术剧院:北京人民艺术剧院(下篇)

老北京人艺建立后的主要活动

大中型剧目的演出

老北京人艺建立后,为贯彻中央领导和北京市委的指示,作为首都文艺的主力军,为探索和实践我国新民主主义的剧场艺术,除排演优秀的保留剧目外,又组织艺术人员,深入生活,为创作新剧目进行准备。曾先后到八里庄、妙峰山农村和满城等地参加劳动,体验生活。建院后,陆续演出了以下大中型剧目:

《莫斯科性格》,四幕十场苏联话剧。原著:A.沙弗罗诺夫。翻译:张艾丁、王金陵。导演组:刘郁民(执行)、卢肃、韩冰、殷振家。剧情简介:苏联卫国战争胜利后,工人阶级在加速战后社会主义建设的过程中,某机床厂厂长波塔波夫由于骄傲自满,目光短浅,只顾追求本厂的超额生产计划,拒绝与有远大眼光和创新活力的兄弟厂合作制造新产品。其后,在区委领导主持的会议上,通过批评与自我批评,得到转变。主要演员:徐苓、叶子、田庄、石一夫、于是之、管林、李曼宜、方晓天等。1950年2月2日至3月18日在北京剧场连续演出65场。

《胜利列车》,四幕话剧。编剧:逯斐、乔羽。导演:金犁、韩冰。剧情简介:解放初期,某铁路工厂为迎接“七一”党的生日,赶造献礼列车。由于厂领导的官僚主义,缺乏敌情观念,只抓生产,不顾安全,所建的献礼列车被潜伏厂内的敌特分子烧毁。敌人的破坏,给领导敲了警钟,也教育了群众。其后,大家齐心协力,揪出暗藏的敌人,经过七天七夜的奋战,一辆崭新的列车开出了厂房。主要演员:田庄、于是之、杨宝琮、金野、沈默、潘汝葳、叶丹等。1950年夏,为庆祝中国共产党成立29周年于北京剧场演出。

《生产大歌舞》,四幕歌舞剧。根据冼星海作曲、塞克作词的《生产大合唱》改编。改编:金紫光。配曲:梁寒光、陈平。导演团:焦菊隐、金紫光、韩世昌、白云生、侯永奎、马祥麟,执行导演焦菊隐、金紫光。指挥:黎国荃。剧情简介:以载歌载舞的形式,表现陕北边区翻身后的农民,为丰衣足食、支援抗战而自力更生,努力生产,在春耕、播种、秋收中的艰辛劳动,以及丰收后的喜悦情景。由剧院戏剧部和训练部舞剧队、昆曲队全体成员参加演出。其中《二月里来》一曲由京剧演员出身的赵金蓉表演和演唱。1950年为庆祝中国共产党成立29周年,在北京劇场演出。

《王贵与李香香》,四幕九场歌剧。于村根据李季同名长篇叙事诗改编。作曲:梁寒光。配器:汤正方。导演:刘郁民、欧阳山尊。指挥:李德伦。剧情简介:1930年,死羊湾的地主崔阎王逼死了王佃户,将其独子王贵掳去做了放羊工,又欲霸占王贵的恋人李香香。满怀仇恨的王贵欲投向赤卫军,被崔阎王抓来吊打至奄奄一息。李香香连夜找来游击队,解放了家乡和亲人,为农民分得土地。不久,敌人打来,王贵随游击队撤离。崔阎王向农民反攻倒算,将拒不屈从的李香香抢到家中强逼成亲。婚宴之时,游击队打了回来,李香香获救,恶霸被捉,死羊湾重获解放,有情人终成眷属。主要演员:方晓天(饰李香香)、于村(饰王贵)、田庄、于夫、谷风、任群、潘英锋、邓宛生、邓绍琪、曹孟里、哈得复、吴虹等。为庆祝1950年国庆节,此剧于10月1日起在北京剧场首演,郭沫若为此剧题写了剧名。

《龙须沟》,三幕话剧。编剧:老舍。导演:焦菊隐。剧情简介:作者以解放初期北京市人民政府体恤民情,治理南城贫民区的臭沟——龙须沟的真实事件为题材,描写龙须沟的一个穷家小院内的四户贫民程疯子、丁四嫂、王大妈、老赵等,在新旧社会中截然不同的命运。揭露旧社会的民不聊生,歌颂共产党和人民政府关心群众,为人民造福的新生活。主要演员:叶子(饰丁四嫂)、于是之(饰程疯子)、黎频(饰王大妈)、郑榕(饰老赵)、韩冰(饰程娘子)、李滨、杨宝琮、李大千、英若诚、韩象治等。1951年1月26日,为庆祝北京解放两周年,在北京剧场首演。

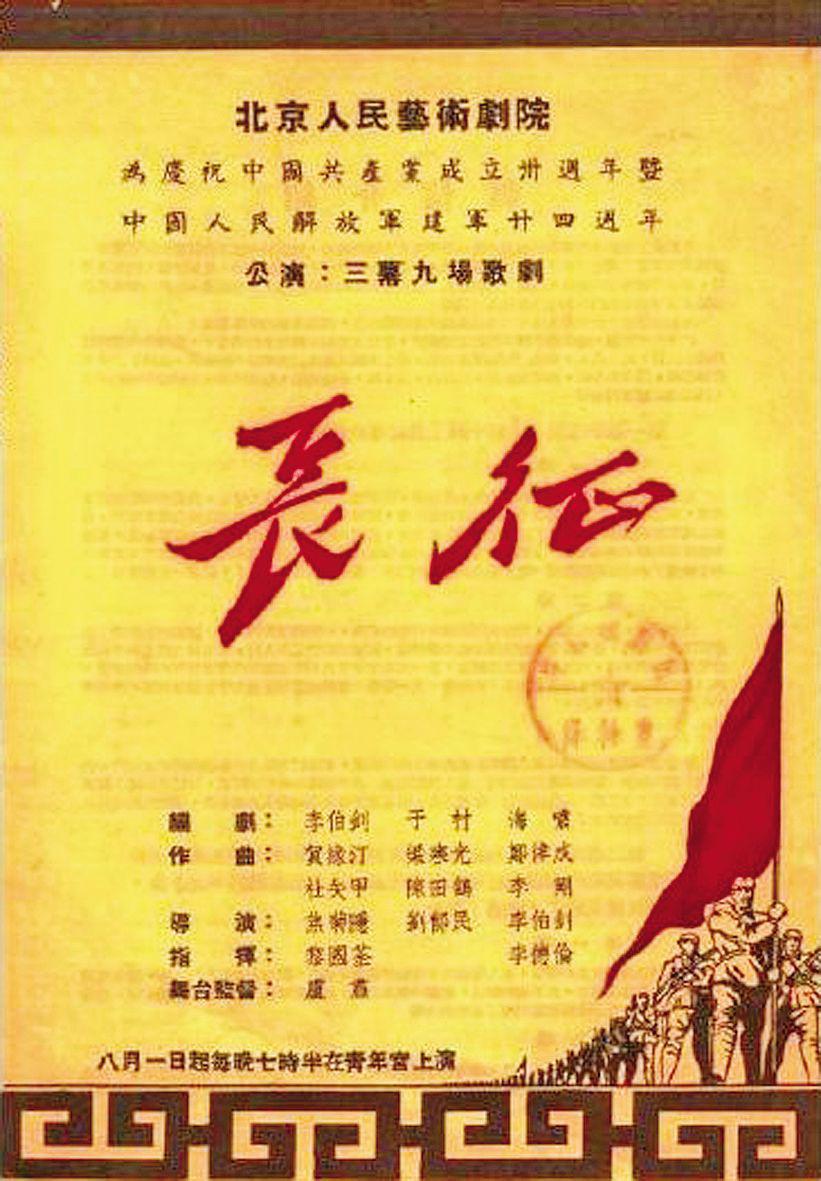

《长征》,三幕九场歌剧。编剧:李伯钊、于村、海啸。作曲:贺绿汀、梁寒光、郑律成、杜矢甲、陈田鹤、李刚。导演:焦菊隐、刘郁民、李伯钊。配器:汤正方、陈田鹤、茅沅、金正平、葛光锐。指挥:黎国荃、李德伦。剧情简介:以毛泽东咏长征诗为序曲,展现红军在毛泽东和朱德的领导下,以革命的乐观主义和集体英雄主义的精神,冲破敌人的重重包围,从江西瑞金北上抗日,沿途克服艰难险阻,终于到达陕北,与陕北红军胜利会师的历史画卷。剧中首次出现毛泽东的舞台形象。主要演员:于村、于是之(饰毛泽东)、田庄、谷风、石一夫、方晓天、管林、潘英锋、杨宝琮、黎虹、邓绍琪、李稻川等。为庆祝中国共产党成立30周年暨中国人民解放军建军24周年,于1951年8月1日在青年宫首演。10月1日,在中山公园音乐堂演出。

《中华民族大团结》,中型歌舞。编导:戴爱莲、王嘉祥。编曲配器:舒铁民、刘铁山、陈平。指挥:舒铁民。内容简介:以舞蹈和歌舞组合的形式,表现我国各民族人民从数千年来的封建压迫与民族歧视中站起来了,以新的精神面貌,欢庆自己的解放,歌颂毛泽东和共产党,歌颂幸福的新生活和中华民族的大团结。1951年国庆节,与中央戏剧学院舞蹈团合作首演于中山公园音乐堂。

老北京人艺建立后不久,戏剧部为走向专业化,歌剧和话剧演员已分别建队。但在初期的大型戏剧演出中,仍保留有文工团时期“一专多能”的现象,如歌剧队演员参加话剧演出,话剧队、舞剧队,以至乐队的成员也在歌剧中跑龙套。这种状况随着人员的不断扩充,个人专业的最后定型,才逐步得到改变。

除上述大中型剧目外,由于剧院人才的不断增加,特别是从海外和香港归来一批西洋声乐专家和人才,以及配合政治形势(抗美援朝、镇压反革命、宣传婚姻法等)的需要,戏剧部和音乐部又陆续增加了一批中外声乐和器乐曲目。同时,军乐队、舞剧队和国乐队也相继推出了新的节目。由此,在纯音乐会中,又新增了军乐和民乐曲目,并首次向公众推出音乐舞蹈晚会,大大地丰富了首都人民的文化生活。据海啸当年记录:“曾演出音乐会三十五场,歌舞晚会二十场,广播录音二十三次。”

为中央领导演出

由于李伯钊是长征干部,与毛泽东等中央领导熟悉,老北京人艺经常被安排到中南海怀仁堂为中央领导及机关工作人员进行演出。

1950年除夕,韩世昌和白云生在怀仁堂为毛泽东演出了《游园惊梦》。主办方点名剧中要有“堆花”(指剧中出现的12个手持花灯的花神伴舞和造型的场景),舞剧队的丛肇桓等参加了“堆花”的表演。同年,剧院为贯彻“普及与提高相结合”“从群众中来到群众中去”,排演了工人创作的小型话剧《搞好团结闹生产》。导演叶子曾带领演员黎路、李滨、孟瑾等到新华印刷厂跟班劳动,体验生活一个月,演出后受到工人的热烈欢迎。李伯钊特意安排此剧到怀仁堂请毛泽东观看。

此外,李伯钊还经常邀请党和国家领导人、解放军将领、文艺界名人,以及苏联朋友前来观看剧院新剧目的排练与演出,征询他们的意见,接受他们的指导。周恩来总理更是剧院的常客。话剧《龙须沟》上演后,他前来观看,并接见了全体演职员。歌剧《王贵与李香香》上演后,周恩来、彭真、郭沫若和苏联友人也前来观看。

歌剧《长征》排演期间,刘少奇、朱德、周恩来、杨尚昆、聂荣臻、陈毅、吕正操、罗瑞卿、萧华、陈锡联、刘亚楼,以及郭沫若、茅盾、周扬、老舍、曹禺、赵树理、张庚等前来观看。有一次,周恩来偶然路过剧院排练厅,下车观看排练,听完音乐后才匆匆离去。其后,周恩来在看罢《长征》的连排后,在排演厅接见了演职人员并发表了讲话。他说:“长征一开始并不顺利嘛,只有在遵义会议之后确定了毛主席的领导,才有了正确的方向,胜利到达陕北。”

慰问巡回演出,接待内外宾

1950年10月,剧院派出杜矢甲、邓友梅、王馨、关韬、贺高勇等,参加中央西南访问团,分赴西藏、云南和贵州少数民族地区进行慰问活动。同时,戏剧部派出部分人员,由刘郁民带队赴江西苏区慰问演出。

1950年10月,为庆祝十月革命节,剧院派出首席指挥黎国荃率队员周恩清、李珏、徐光汉、田宝生、秦振亚、党允武、卓明理、吴金宝、陈宗元等组成小型乐队,参加由周恩来命名的中华杂技团(中国杂技团前身),随丁里为总团长、卢肃为副团长的代表团前往苏联访问和巡回演出。这是新中国成立后,第一个出国访问演出的艺术团体。该团在苏联巡回演出后,又到波兰演出。

1951年3月,刚回国的中华杂技团和黎国荃等,又随卢肃参加由团长廖承志,副团长陈沂、田汉等率领的中国人民第一届赴朝慰问团到朝鮮前线进行演出。

1951年4月,训练部(舞剧队、国乐队)由王嘉祥、舒铁民带队参加以华北军区政治部张副主任为团长的华北党政军民慰劳团(含革大文工团、电影队等),赴沧县、泊头、冯家口等地慰问首批入朝后归国休整的志愿军66军。

1951年7月,剧院派出郑律成、程芸平、李波、韩冰、张世威、罗坚、陈兆南、邵庆祥、周崧、金治平、罗昌遐、裴有春、王卿生、杨琨等参加由周巍峙任团长、欧阳山尊等任副团长的中国青年文工团,前往民主德国参加第三届世界青年与学生和平友谊联欢节。大会结束后,文工团又到苏联、东欧进行访问演出,全程历时一年余。

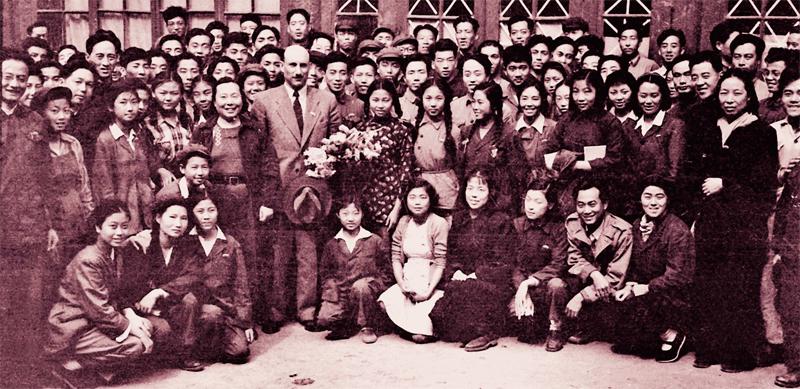

1950年4月3日下午,为宣传和介绍剧院,广泛与首都文艺界朋友交流,李伯钊代表老北京人艺宴请首都文艺界著名人士,参加者有:丁玲、周扬、艾青、老舍、田汉、阳翰笙、程砚秋、金山、吴雪、廖沫沙、欧阳予倩、张庚、曹禺、凤子、徐悲鸿、马寒冰、周立波等。

1950年6月,由副院长金紫光陪同两位访华的印尼外宾,到剧院训练部观看舞剧队学员的古典舞基本训练和民间舞蹈表演。

1950年10月,李伯钊邀请观看《王贵与李香香》演出的苏联著名电影导演谢·格拉西莫夫前来剧院进行座谈。他即席发表了长篇讲话。讲话的原始记录后经卢肃整理成文,题名《从〈王贵与李香香〉谈中国新歌剧》。

派遣赴朝创作组和土改工作团,组织周末舞会乐队

1950年12月,副院长欧阳山尊率领郑律成、安娥、辛大明、刘白羽、魏巍、凌子风、李瑛等组成的中国人民志愿军创作组,赴朝鲜前线体验生活,进行创作。郑律成和魏巍合作谱写了具有浓郁朝鲜风情的《亲爱的军队亲爱的人》,与刘白羽合作写了《歌唱白云山》,与欧阳山尊合作写了《中国人民志愿军进行曲》《志愿军十赞》。

1951年10月至1952年春,由副院长焦菊隐率领部分演员,随全国政协组织的土改工作团分赴各地参加土改工作。于是之赴湖南,侯永奎、赵恕、蓝荫海等赴汉中地区,焦菊隐和李滨、杨宝琮、关韬、牛星丽、邓友梅等赴淮北地区。

20世纪50年代初期,人们在一周的紧张工作之后,为丰富业余生活和同志间的交流,一些机关和单位经常组织周末舞会,或在本单位,或在其他场合(如北京饭店等),舞会上还有一些小型的节目表演。这在文艺界更是家常便饭,特别是在节假日的晚上。老北京人艺的音乐部曾组织一支小型的舞会乐队,每逢周末到中南海紫光阁为中央办公厅举办的舞会进行伴奏,一些演员也前去参加。在舞会上,偶尔会见到毛泽东、刘少奇和周恩来等人。他们在日理万机的国务劳累之后,来这里获得片刻的轻松与休息。

在一个周末的晚上,全院正在“大楼”(东四南大街143号)举办舞会时,轻车简从的周总理来了。虽然周恩来经常来剧院,但大家如此近距离的接触还是第一次。在舞会的间歇中,离开延安两年多的周恩来想听一曲陕北的信天游,在场的陕西歌舞团歌唱家刘燕平当即为周恩来清唱了一曲地道的《兰花花》。此后,大家欢迎周恩来唱歌。周恩来说:“还是请你们的院长伯钊唱吧,她唱得好!”在周恩来的点名下,未曾在下属面前唱歌的女院长,也放开歌喉唱了一首她在长征途中与陆定一合作的《打骑兵歌》。这次舞会给许多人留下了美好的记忆。

业余辅导,出版宣传

为“培养千百万文艺大军,满足广大人民群众的需要”,每逢节假日,剧院均派人前往工厂、机关、学校、医院进行业余文艺辅导,并与其他文艺单位联合在劳动人民文化宫举办业余的艺术学校和星海合唱团,使首都的业余文艺活动蓬勃开展。为宣传苏联和我国优秀的音乐作品,普及音乐知识,曾编辑出版北京人民艺术剧院《音乐丛刊》《音乐丛书》《乐队指挥法》等。

老北京人艺在新中国艺术事业上的探索与创举

剧院在李伯钊的领导下,始终“坚持毛泽东的文艺思想和为广大人民群众服务的方向”,始终保持革命的精神和战斗的传统,为新中国剧场艺术的起步和艺术事业的建设,不断地探索,大胆地创新,曾有过重要的贡献。

首演苏联革命现实主义题材话剧,创演出场次纪录的《莫斯科性格》

1949年9月,中国青年文工团在莫斯科进行参观学习期间,李伯钊曾和部分艺术家拜访了苏联作家协会,受到法捷耶夫等领导人的接见。为介绍苏联社会主义的戏剧艺术,法捷耶夫推荐了苏联作家A.沙弗罗诺夫的现实题材话剧《莫斯科性格》,此剧曾获编剧与演出两项斯大林文艺奖一等奖。它对即将从农村转入城市工业建设的新中国而言,有着现实的教育意义。文工团回京后,李伯钊即派人翻译此剧,并于年底投入排练。其中男主角——机床制造厂厂长波塔波夫由原鲁艺戏剧系学生、抗战胜利后曾任中原军区文工团团长的徐苓饰演,女主角——纺织联合厂的工会主席、波塔波夫的妻子格丽诺娃,则由新参加剧院的叶子饰演。叶子从事话剧艺术多年,1936年即演过《日出》中的陈白露,曾被誉为“话剧皇后”。但饰演苏联共产党干部这样的人物,对她来说太陌生了。老北京人艺演员李滨回忆道:“这是她在老人艺演出的第一个戏,也是她从来没有演过的角色。如何塑造呢?她从《论共产党员的修养》一书中找到了答案,故演出中所塑造的人物形象,也得到了观众的认可。著名戏剧家洪深看完戏后夸奖道:‘叶子的确是一位好演员,能把这样的人物演得有感情,还有说服力,真是不容易。”为使此剧趋于完善,在排练的后期,经叶子的推荐,李伯钊请来时任北师大文学院院长的著名导演焦菊隐对此剧进行排练加工。从此,焦菊隐与北京人艺结下不解之缘。

《莫斯科性格》自1950年2月2日在北京上演后,受到首都观众的热烈欢迎,曾连续演出65场,观众达6万多人,创北京话剧演出的纪录。2月14日,中苏两国在莫斯科签订了《中苏友好同盟互助条约》,全国各地掀起学习苏联“老大哥”、学习俄文的热情。此剧率先在北京上演后,便传向全国。

原创现实主义题材话剧,为新北京人艺风格的形成奠定基石的《龙须沟》

老北京人艺建立后的第一个新创剧目是现实题材话剧《龙须沟》,它体现了新中国剧场艺术,特别是话剧艺术所要坚持和发展的方向。关于《龙须沟》的诞生,据李伯钊回忆:“我记得在讨论1950年北京都市建设计划时,中共市委书记彭真同志曾这样指示:首都的建设,应该有群众观点……要替生产者、替劳动人民着想,明显地区别于反动政府的都市建设方针。让我们首先消灭掉北京历来统治阶级从来不去,从来不管的肮脏臭沟——龙须沟。”从美国归来不到一年、出生于北京的老舍有感于新旧北京的巨大变化,特别是为贫民改造龙须沟的措施,激起了他的创作热情。在李伯钊派来的助手金犁的陪伴下,老舍“在亲自去看过这条奇臭的‘龙须和那条新的暗沟,并且搜集了那一带人民的生活情形,与他们对政府修沟的反映,写成一出三幕话剧,表示我对政府的感激与钦佩”。

李伯钊独具慧眼,选择了这一表现新中国首都建设,表现劳动人民新旧生活对比,赞扬人民政府为人民的《龙须沟》。她力排众议,在全院热火朝天地投入抗美援朝保家卫国运动之际,在剧院第一部新创歌剧《王贵与李香香》的排练不受影响的情况下,坚持安排少数人员排练《龙须沟》,并继续聘请焦菊隐前来执导。焦菊隐看罢剧本后评价道:“《龙须沟》是一个思想性与艺术性高度结合的作品……又是一个格调很高的作品,没有庸俗的套数,没有冗长的描写,没有口号式的对话,没有神出鬼没的布局——所有的,只是一片生活,一群活生生的人物,和现实人物的内心思想与情感。”由于老舍的文学剧本“差不多是一口气写完了三幕的,就难免这里那里有些漏洞”,焦菊隐也敏锐地感到“仿佛是一座嶙峋的粗线条的山,没有生活经验地去看,粗枝大叶地去看,表面上是一无所有,然而,这里面全是金矿”。为挖掘出“金矿”,他对剧本又进行了调整与修改,以达到“不仅实现原作者的意图”,而且要“丰富它,发扬光大它”。

为创造完美的舞台艺术形象、鲜明的人物性格、浓郁的生活气息和地方色彩,焦菊隐要求演员前往那臭气扑鼻、正在施工的龙须沟体验生活,熟悉当地的贫民,长达两个月。他还要求演员不论所担任的角色大小,都要写出心得体会和剧中人的“小传”,交由他批注。其中,于是之不僅写出了程疯子的身世、思想感情和心理气质,还由此揣摩出人物的外部特征,从而丰富了人物的形象。此外,导演又让演员从龙须沟的生活素材中编排出一些小品,使演员在进入排练场之前已融入角色,排练场也变成了龙须沟的“小杂院”。焦菊隐在《龙须沟》的排练过程中,灵活运用中西方戏剧表演艺术的精髓,与中国话剧艺术相结合,在现实主义的基础上,展现出一种独特的、民族化的、生活气息浓郁的话剧艺术风貌。

《龙须沟》的演员们在剧院“整理和吸收古典歌舞剧传统”的方针之下,曾由北昆艺术家以传统戏曲的方法训练过形体,又向白凤鸣、曹宝禄、连阔如等专家学习过曲艺的语音,还到天桥学习了各种老北京的叫卖声。这些学习与准备,也为他们在舞台上能得心应手地体现导演所追求的民族化与生活气息,打下了良好的基础。话剧《龙须沟》演出后,因其内容贴近生活,艺术风格别开生面,加之京味十足,雅俗共赏,深受首都广大人民群众的欢迎,堪称新中国话剧艺术的第一部典范之作,也是新中国的一曲颂歌。

周恩来看罢此剧后,曾夸奖“帮了我们政府的大忙”,并推荐毛泽东观看。彭真为表彰老舍的功绩,特代表北京市授予他“人民艺术家”的称号。此后,《龙须沟》被拍成电影,舞台剧也传遍了全国,并被日本京艺剧团翻译演出。

《龙须沟》的演出不仅使一些老演员,如叶子、韩冰等焕发了青春,也使一些青年演员,如于是之、郑榕、英若诚、杨宝琮等展露才华。

以歌剧形式表现重大革命历史题材,首现毛泽东舞台艺术形象的《长征》

新中国成立初期,为描写二万五千里长征,为将亲身经历和感受到的许多可歌可泣的事迹,以史诗般的历史画卷展现于舞台,李伯钊经过多年的酝酿与充分的准备,并征求各方面的意见,特别是许多长征将领的意见后,在繁重的日常行政工作之中,以坚强的毅力,创作了大型歌剧《长征》,首次在剧中出现了毛泽东的形象,开创我国以歌剧形式表现重大革命历史题材和显现革命领袖人物形象之先河。

李伯钊在《我怎样写〈长征〉》一文中谈到创作动机时写道:“因为我在红军中这么多年感受最深的有两点:第一,红军是工农的儿子,自动来当兵的,他们都参加了打土豪分田地的政治斗争,获得了革命的利益。这支革命军队的特质,表现在它与群众如鱼得水的关系上。它走到哪里,哪里的群众就欢迎它,拥护它。第二,在红军队伍里面,非常显著的,有着说不出来那么好的一种人同人的关系和可爱的作风。士兵爱士兵,士兵爱官长,官长爱士兵……使全军完全在政治思想上,活泼精神中,纯真的同志关系中,融成一体。无论谁的英雄行为,成绩缺点,疾病痛苦,伤亡损失都是集体所关心的事件。任何人的行动离不开集体。他们有共同的理想。因此,这支军队就能无敌于天下了。”作者提到为什么不写成话剧而要写成歌剧时写道:“我舍不得我至今会唱的那些红军歌——江西的兴国山歌、铜钱歌、竹片歌、砍柴歌等等……特别是《当兵就要当红军》《工农解放歌》。我发现这些歌就是全国红军共同的歌声……红军长征,是多么富有生命力的史诗啊!应该歌唱长征英雄,而英雄们的事迹本身就是一首动人的伟大的历史诗歌。”作者又写道:“我要写伟大的毛主席,也就要写红军中无数的英雄人物,平凡的战士,因为他们都是毛泽东思想教养出来的。”作者还特意将已调往上海的著名作曲家贺绿汀请回来为这场戏创作音乐。

■ 建立新中国最早的西洋管弦乐队 ■

新中国成立后,最早建立的专业管弦乐队是华北人民文工团音乐部(后称管弦乐队)。它的前身是1946年7月成立于延安的中央管弦乐团,这是解放区组建的第一支西洋管弦乐队。

1949年文工团进驻北平后,周恩来曾对李德伦说:“你们的乐队我不敢说是第一流的,但一个乐队,几千里地用毛驴驮着乐器,从延安徒步到了北京,这可能就是第一个了!”文工团进城初期,即为北平新华广播电台(中央人民广播电台前身)录制了对外广播的开始曲——《新民主主义进行曲》。其后,管弦乐队迅速发展,特别是以黎国荃为首的原中华交响乐团音乐家的加入,使乐队不断更新而走向健全和成熟。其职能除为歌剧伴奏外,也开始更多地排练和演出音乐会曲目。

老北京人艺建立后,在黎国荃、李德伦的指挥下,管弦乐队除继续演出中国作曲家的音乐作品外,又陆续排练和演出了俄罗斯和西欧作曲家的经典作品,并多次参与外事活动,为外宾演出。当年乐队中的一些青少年,后来成为知名的音乐家,如卓明理、茅沅、杜鸣心、黄晓同、金正平、黄晓和等。

创建昆曲队和舞剧队,开学习和借鉴古典戏曲艺术之先河

北平和平解放后,为抢救濒临消亡的北方昆曲艺术,周恩来曾指示熟悉古典戏曲的金紫光,寻找已失散于全国各地的北方昆曲艺术家韩世昌、白云生、侯永奎、侯玉山、马祥麟等,及其文武场班底共40余人,将他们全部招聘至华北人民文工团,组建成昆曲队,隶属于训练部。金紫光在东来顺宴请了大家,说明昆曲队当前的主要任务,是古为今用,以北昆艺术家们的才艺,贯彻剧院“整理和吸收古典歌舞剧的传统,试作丰富人民新歌舞剧的实验”的方针,探索用这一古典艺术来培养我国未来的民族舞剧和歌舞剧人才。同时,北昆艺术家们也兼任戏剧部歌剧、话剧演员的形体训练老师。此前,金紫光已聘请曲艺专家白凤鸣、连阔如、曹宝禄等为戏剧部演员传授曲艺,进行字正腔圆、声情并茂的语言训练。从此,借鉴民族传统,向传统戏曲学习,便成为老北京人艺坚持不渝的艺术道路。

新中国成立前,民族舞剧还是空白。1949年中国青年文工团在莫斯科大剧院欣赏了源于西方的俄罗斯芭蕾舞,这一艺术形式为大家留下了深刻的印象。李伯钊、金紫光等决定借鉴这一外来形式,探索我国的民族舞剧艺术,使其成为未来剧院的艺术品种之一。为实现这一设想,从京沪两地招收三四十名热爱舞蹈的青年学生(13岁至18岁,其中个别人有芭蕾舞基础),在培养后备人才的训练部创建专业的舞剧队。一个连舞蹈藝术都是空白的剧院,设置舞剧队,显然是基于领导人的艺术理念和剧院方针的大胆举措。

老北京人艺对舞剧演员的培养,是从舞蹈艺术起步的。在金紫光“古今中外熔于一炉”的理念下,除通常的政治、文化和音乐知识学习外,在专业上,为舞剧队招聘了新疆维吾尔族和俄罗斯芭蕾舞蹈教师进行相关训练。同时,向兄弟团体和民间学习其他民族舞蹈。最重要的措施,是借鉴北昆艺术,以北昆艺术家为启蒙老师。昆曲是我国传承至今最为古老的剧种,它载歌载舞的表演风格,程式化的舞蹈身段,以及规范化的基本功训练方法,成为白手起家的舞剧演员古典舞训练的基本内容。金紫光高瞻远瞩,将昆曲队隶属于训练部,与舞剧队共同生活,在韩世昌、白云生、侯永奎、马祥麟、白玉珍等北昆艺术家的言传身教下,学员们从踢腿、压腿、下腰、拿顶、跑圆场等基本功做起。教学实践中,马祥麟、韩世昌等又根据戏曲的“五法”(手、眼、身、法、步)编创了几套男女古典舞身段训练的教材,为舞剧队演员的形体训练打下坚实的基础。其次,为锻炼舞台经验,男女演员分别学习了《夜奔》《思凡》《琴挑》《游园惊梦》等经典折子戏,参加昆曲演出的实践。其后,师生们又共同创编了一些古典和民间的舞蹈节目,如根据昆曲旦角的水袖、双剑而创编的《长绸舞》《水袖舞》《剑舞》,根据《游园惊梦》中的“堆花”改编的《红星舞》,以及民间舞蹈《陆军腰鼓》《太平鼓》等,为剧院的演出活动增加了音乐舞蹈这一为广大群众喜爱的形式。

老北京人艺大胆借鉴北昆艺术的举措,为民族舞剧演员的培训提供了重要的经验,也为后来的崔承喜舞蹈研究班(1951年1月成立)以及新建的舞蹈学校所借鉴。

在两年的老北京人艺期间,虽然民族舞剧尚未起步,但这批演员后来大多成为我国民族舞剧事业的开拓者和1956年所建立的我国第一个民族舞剧团的中坚力量。

老北京人艺的北昆艺术家们和舞剧队的部分成员,也成为1957年所创建的北方昆曲剧院的班底。2001年,北昆艺术入选联合国“世界非物质文化遗产”。

首建专业的国乐队,发展民族器乐艺术

老北京人艺在训练部建立舞剧队的同时,为发展民族器乐事业,并为未来民族歌剧和舞剧事业服务,建立了独立于音乐部之外的专业国乐队(后改称民乐队)。新中国成立前,国内仅有业余的国乐社团,城市偏于丝竹乐,农村偏于吹打乐,其演出形式也多为独奏和齐奏。老北京人艺的音乐部在演出中常用的民族乐器(俗称“四大件”的笛子、二胡、板胡、三弦等)均由西乐演奏员兼任。国乐队的建立,使西乐演奏员改变“一专多能”的文工团特色,而走向剧场艺术所需要的职能专业化。

国乐队的成员是具有一定专业技能的器乐演奏人才或专家(含民间艺人和盲人演奏家),如张培仁、杨琨、阿不都加帕、陈平、李执恭、汪炳炎、樊步义、孟庆云、赵金铭、张广明、杨春林等,组建成30余人的民族管弦乐队,可参与剧院歌剧、音乐会的伴奏和民乐曲目的演出。由于专业民族乐队的编制和训练在我国尚不规范,便借鉴西洋管弦乐队,在乐队分组(管、弦、弹、击)、乐器音高、定弦和演奏方法上,使其逐步走向统一和规范化。根据工作的需要,乐队可随时组成丝竹音乐、吹打音乐、新疆音乐和独唱伴奏等小组。所演的曲目也从独奏、齐奏逐渐走向合奏。鉴于民族乐器的先天不足,又开始乐器改革,新增了21管笙、中胡和中阮,以加强民族乐器的中音声部。

自国乐队建立后,老北京人艺演出的音乐会或音乐舞蹈晚会中,先后推出了根据民间音乐和昆曲曲牌改编的民族器乐曲目,如《节节高》《欢喜舞曲》《新疆舞曲》《灯歌》《净水瓶》等。这些曲目曾在怀仁堂为毛泽东等中央领导和外宾进行演出。国乐队也为后来所建立的中国歌剧舞剧院的民族管弦乐团(首都三大民乐团之一)奠定了基础。

白手起家创建乐器工厂

为实现原华北人民文工团副团长、我国第一代大提琴家张贞黻的临终遗嘱:“北平解放后,你们一定要办起我们自己的乐器工厂!”进城初期,李伯钊、金紫光即调拨资金,派陈艾生等于1949年6月在本市东安门19号以人民艺术服务社为名建厂,后更名新中国乐器工厂。从初期的承办小型乐器的修理、乐谱印制与出版的业务,到后来的乐器制作。1950年底,曾试制出一台有“乐器之王”称谓的立式钢琴,命名为“星海”牌,从此开创西洋乐器在中国制造的时代。它即现在著名的北京星海乐器有限责任公司的前身。

老北京人艺的人才走向全国

老北京人艺聚集了从延安时代到新中国建立前后参加工作的我国大量知名艺术家和文艺工作者。随着全国的解放,为重建各地的新文化艺术事业,一些艺术家先后走上新的岗位。如贺绿汀调上海音乐学院,马思聪调天津中央音乐学院等。

1951年底至1952年春,为适应新中国艺术事业的发展,文化部决定老北京人艺与中央戏剧学院所属艺术演出部门合并改组:一、新建中央戲剧学院附属歌舞剧院(现中国、中央两歌剧院的前身),李伯钊调中央戏剧学院任副院长兼附属歌舞剧院院长,金紫光任副院长兼秘书长。隶属于文化部。二、老北京人艺改建为话剧艺术剧院,由人艺话剧团叶子、于是之、金犁、英若诚等,与戏剧学院话剧团刁光覃、夏淳、蓝天野、田冲、赵韫如等合并组成。原中央戏剧学院副院长、著名戏剧家曹禺调任院长,副院长焦菊隐(兼总导演)、欧阳山尊,秘书长赵起扬。根据彭真意见,仍留在北京市。1957年,老北京人艺昆曲队的艺术家们和部分舞剧队演员,又随韩世昌、金紫光等组建成北方昆曲剧院。

以李伯钊、金紫光为首的老北京人艺及其前身华北人民文工团完成其历史使命后,其人才主要走向上述各剧院。此外,一些人才又先后走向全国各艺术院校和艺术院团,或调至文化部和北京市等相关部门任职,大多为领导和骨干。(全文完)

由于我刊疏忽,第5期发表的本文上篇部分,其中所配图片均非作者提供,也非老北京人艺时期的照片,与文章介绍的老北京人艺的内容搭配不当,有违作者本意。特此说明。