创新绿色现代化: 隧穿环境库兹涅兹曲线

唐啸 胡鞍钢

摘要

绿色现代化的核心目的是实现“人与自然和谐共生的现代化”,核心方向是为当代人提供生态产品和服务,为后代人提供生态财富,为全球提供生态安全。创新绿色现代化的关键路径是实现“隧穿环境库兹涅兹曲线”,即在相对较低的发展水平条件下,实现能源资源消耗增长、环境污染损失增长等生态赤字与经济社会发展速度脱钩。当前中国正在进入经济增速放缓的窗口机遇期,地区环境问题的差异凸显期,人民对环境质量的高度敏感期,生态治理能力的转型变革期,全球生态安全的更大贡献期。在生态文明建设的新时期,中国应当树立保护生态环境就是保护生产力,就是发展生产力的新发展观,充分认识从单一治理向全面治理转型的必要性和美丽中国建设的长期性、艰巨性和全局性,进一步实现决策的科学性、视野的长远性和政策的连续性,进而全面调动不同发展主体的积极性。美丽中国目标可以分为三个阶段:2020年实现生态环境质量总体改善,全面超额完成国家“十三五”规划资源环境约束性指标;2035年生态环境根本好转,中国进入绿色创新、生态投资、生态盈余新时代,形成人与自然和谐发展绿色现代化新格局;2050年进入高度发达的生态文明时期,天蓝、地绿、水清的优美生态环境成为常态,开创人与自然和谐共生新境界,建成美丽的社会主义现代化生态强国。为此,未来创新绿色现代化的战略举措应当包括:重点问题与系统保护相结合,环保建设与经济发展相结合,生态投资与生态保护相结合,行政管理与市场工具相结合,绩效评价和激励约束相结合,反向约束与正向激励相结合。

关键词 绿色现代化;隧穿;环境库兹涅兹曲线;美丽中国;十九大

中图分类号 F301.1 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2018)05-0001-07 DOI:10.12062/cpre.20180204

党的十九大报告提出了到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国的战略目标,这一战略目标中包含建成美丽的社会主义现代化强国[1]。新的战略目标的提出,标志着中国进入了生态文明建设的新时代。十九大报告中所提出的生态文明战略思想是对马克思主义的重大创新和贡献。这包括五个方面:一是人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。生态兴则文明兴、生态衰则文明衰。这是新的生态历史观。二是生态环境是生产力要素重要组成部分,“保护生态环境,就是保护生产力,改善生态环境,就是发展生产力”。这是对生产力理论的进一步发展。三是生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。这是对社会主义本质和政治哲学的进一步认识。四是人与自然和谐共生的现代化是绿色现代化,即中国特色社会主义现代化的组成部分。五是制定了节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,为建设美丽中国提供了基本方针和基本路径。

美丽中国与中国经济社会的全面可持续发展紧密相关,与全面建成小康社会和全面实现社会主义现代化两大核心目标紧密相关。从这个意义上看,美丽中国建设的成功与否,事关全面建成小康社會和全面建设社会主义现代化的成败。

如何补上生态环境这一当前建设中的“最大短板”[2],完成建设美丽中国伟大目标,必须依靠创新绿色现代化的道路,走出一条前人从未走过的绿色发展道路。那么什么是绿色现代化道路,美丽中国有着怎样的目标,通过怎样的战略路径可以实现美丽中国目标。本文将逐一回答这些问题。

1 绿色现代化和美丽中国建设

美丽中国,核心目的是实现“人与自然和谐共生的现代化”[1],核心方向就是为当代人提供生态产品和服务,为后代人提供生态财富,为全球提供生态安全。具体而言,美丽中国建设分为四个层面:从人的层面看,充分实现人与自然和谐发展共存共荣;从社会层面看,就是构建环境友好型和资源节约型社会;从国家层面看,就是建成碧水蓝天的美丽国家;从全球层面,就是成为人类生态命运共同体的领导者与最大贡献者。

美丽中国,核心方法是发展“生态”生产力。人类历史是自然史的延续。马克思从历史唯物论的角度提出,“历史本身是自然史的一个现实部分,即自然界生成为人这一过程的一个现实部分”[3]。人类通过实践,发挥能动性来改变自然界,推动生产力的发展,就必须处理好经济发展与生态环境保护的关系,只有尊重和遵循自然规律,才有可能改造自然。从这个意义上讲,生态环境应当是人类生产力要素组成不可或缺的部分,是可持续发展的动力,是为人民提供更多优质生态产品的根本前提。正如习近平总书记所说,“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”[4] 。这同样是在马克思主义中国化的具体实践中,对原有理论的创新与突破。

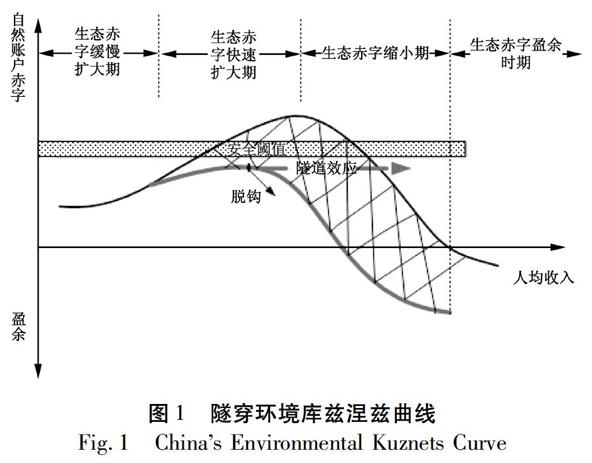

美丽中国建设实现的路径是创新绿色现代化。创新绿色现代化的含义是实现“隧穿环境库兹涅兹曲线”(见图1),即在相对较低的发展水平(人均GDP)条件下实现,能源资源消耗增长、环境污染损失增长等生态赤字与经济社会发展速度脱钩。按照传统发展模式,人类要到工业文明晚期,在人均收入达到较高水平时,才会达到生态赤字的高峰。之后才会逐步修正自己的发展方式,主要依靠技术进步与生产方式的改变,使经济发展逐步与资源消耗、污染排放脱钩,从而进入生态赤字减小期。

人与自然之间的关系,不仅取决于人类发展时期、发展水平,也取决于发展模式、发展道路的选择。自然系统的承受度与容纳度是极为有限的,目前生态环境已经成为中国发展的最大短板[2]。如果按照传统的发展模式继续发展,则很有可能超过自然系统的安全阈值,对中国经济

图1 隧穿环境库兹涅兹曲线

Fig.1 Chinas Environmental Kuznets Curve

社会发展造成重大危机。

因此美丽中国建设就是要充分发挥人的主观能动性、国家战略的宏观指导性、地方创新的积极性、企业创新的主体性、全民参与的广泛性,通过政治意愿、制度安排、文化培育、国际合作等多种方式,加快转变发展方式,改变固有的惯性发展路径,提前实现发展与不可再生资源消耗、污染物排放、温室气体排放脱钩,实现隧穿库兹涅兹曲线,即在相对低的人类发展阶段提前进入生态赤字缩小或生态盈余阶段。

2 美丽中国的基本形势、机遇和挑战

2.1 经济增速放缓的窗口机遇期

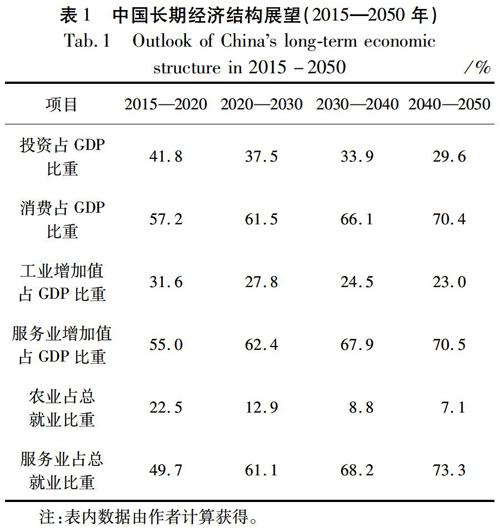

随着中国经济发展进入新常态,经济增速相对放缓和产业结构变化为资源消耗、污染排放下降提供了机遇和挑战。本文预测,2015—2030年我国的年均经济增长率将保持在5.8%左右,经济持续稳定发展;2030—2050年,我国年均经济增长率将保持在3.5%,形成创新驱动,一、二、三产业协调的现代产业体系(见表1)[5]。

从经济发展的形势看,中国将有望逐步实现经济发展规模增长与资源消耗、污染排放规模增长的绝对脱钩,即实现经济发展规模继续扩大,但资源消耗和污染排放、碳排放规模下降。这一绝对脱钩期将成为一个长期渐进的过程,首先是以主要污染物(SO2和COD)为代表的工业污染量化指标与经济增长脱钩;其次是以煤炭消费总量和碳排放总量为代表的不可再生能源消费与经济增长脱钩;再次是以钢铁、烧碱总量为代表的重工业产品总量与经济增长脱钩。未来还将逐步实现化工产品总量、农村面源污染

表1 中国长期经济结构展望(2015—2050年)

Tab.1 Outlook of Chinas long-term economic

structure in 2015-2050/%

注:表内数据由作者计算获得。

总量、城市垃圾总量与经济增长规模脱钩。

从机遇来看:其一,经济规模扩张速度放缓为我国资源需求总量下降提供了有力契机,也减轻了部分地区生态环境红线的压力;其二,经济结构优化升级,已进入后工业化、服务业主导时代[6],有利于减少传统工业污染排放和降低资源密集型产业的消耗;其三,高物质资本存量和创新动力增长,为绿色技术应用和绿色产业兴起提供了有力条件。

另一方面,也应当充分认识到经济形势的变化并不一定就意味着美丽中国建设将顺理成章,也会随之带来新挑战。这包括:其一,经济增长下行的现实与高经济增长的期望惯性产生矛盾,部分地区有可能重回放松环境治理以换取经济增长的老路;其二,经济增长放缓将导致部分资源能源价格下行,有可能导致部分落后产能的复苏,阻碍绿色可替代技术和产品的应用;其三,经济增长下行导致投资规模增长速度放缓,可能成为绿色技术创新活力的限制性因素。

2.2 地区环境问题的差异凸显期

十八大以来,中国生态文明建设,特别是污染总量控制取得了空前成效。但是随着工业污染等全国性问题得到总体控制,一些有别于既往治理经验的环境问题也将逐步浮现。这集中体现为不同地区的突出的生态环境问题差异和不同类型的环境问题适用的有效治理方式差异。我国地域广袤,各地区自然禀赋和经济社会发展形势不同,不同地区的突出生态环境问题也有所区别,不同地区生态环境问题的差异使得中央统一命令的单一目标体制面临挑战。另一方面,不同类型的环境问题所适用的治理方式也不同,单一量化指标的治理模式已经不适应复杂性的系统问题,例如在削减主要污染物排放中发挥重要作用的总量控制型指标,无法有效应对治理雾霾等环境质量改善目标。更为值得关注的是不同类型的环境问题在治理过程中,也可能产生冲突与矛盾。

2.3 人民对环境质量的高度敏感期

生态环境问题是新时代社会主要矛盾的突出方面。与此前相比,人民群众环境意识空前提高,对环境质量的要求大幅提升,与未来相比,环境质量水平在相当长的阶段仍然相对滞后。人民群众日益增长的对环境质量提高的需求,与相对落后的环境质量水平和环境治理能力正在成为突出矛盾。因此,这一阶段是人民群众对生态环境质量的高度敏感时期。

人民群众对环境质量要求的快速提高是我国快速发展的必然结果。以人类发展指数(HDI)为例,1982年以来,我国从低人类发展水平组跃升至高人类发展水平组,预计到2020年我国HDI将进一步提高至0.794,接近极高人类发展水平[5]。人民群众进入更加富裕的发展阶段,也因此更加关注生态环境的质量。

积极的方面:其一,群众对环境质量的高度关注,可以倒逼地方政府、企业提高生态文明建设的重视程度;其二,环境质量的改善,特别是可见性较强的环境领域治理水平的提高,能够迅速提高群众的“获得感”,推动环境治理与社会治理的良性循环;其三,群众对环境质量的高度关注,有利于提高群众环境意识,推动绿色现代化从生产环节向生活消费环节延伸,实现生产生活投资消费全范围的绿色要素跃迁。

但另一方面,也应当认识到,以人民为中心的发展观,并不意味着美丽中国建设只涉及当前人民群众最关切的领域。考虑到环境生态问题的信息不对称性,长期性和外部性等特质,人民群众对生态环境质量改善的高度敏感时期也会对生态文明建设带来挑战:其一,受限于知识和信息的不对称性,人民群众对环境治理的问题,可能存在过激性的应对反应,有可能导致发展与保护的矛盾激化;其二,人民群众对可见性较强和短期性环境问题的过度关注,有可能削弱对长期性、可见性较差,但危害性更高和治理難度更大的环境问题的注意力和关注度。

2.4 生态治理能力的转型变革期

随着中央政府对生态文明建设的高度重视,中国各级政府对生态文明建设的重视度空前提高,与生态文明建设有关的政府部门的地位也得以提高。但是,相比理念和政治决心的转变,生态文明建设的治理能力提高和治理体系完善,难度更大,所需时间更长。

因此,在转型变革时期,也存在一些特殊问题。这包括:其一,由于治理意愿过于急迫,治理目标或指标过高,而治理能力尚未跟上,导致以压力型和运动型为特征的环境治理方法频繁使用,治理成本过高和代价过大,不利于长期的治本之策推进;其二,以往生态文明建设中长期存在的央地两级政府之间的矛盾得以缓解,但是基层政府与企业、与民众之间的矛盾冲突开始凸显,邻避问题等成为新的挑战。

2.5 对全球生态安全的更大贡献期

中国既是世界最大的污染排放国,也是生态环境问题的最大受害国,应将是人类绿色革命和绿色发展的最大受益者。因此,中国应当也正在成为全球生态安全的领导者,这是中国不可逃避的责任,也应是中国理性的选择。特别是在美国退出《巴黎协定》,欧洲美国保守主义倾向和反全球化浪潮的兴起的背景下,可以预见中国将成为全球生态安全的最大贡献者。

从有利条件来看:其一,中国成为全球生态安全的领导者,有助于凸显中国的大国形象和大国责任,也有利于倒逼美丽中国建设的进程加速,通过外部压力促进国内发展模式的变革;其二,中国作为生态安全的领导者,有利于中国在以“一带一路”为代表的全球发展倡议中占得先机,推广和传播中国的绿色发展理念,推动全球发展的绿色转型,以更好地实现人类共同的生态安全和绿色发展;其三,中国成为生态安全的领导者,将促使中国进一步对外开放,消除资源能源价格的国内扭曲。但另一方面,中国成为全球生态安全的领导者,既可能与西方国家有国际合作的一面(如应对气候变化),又可能成为他们攻击的众矢之的,客观上会加大中国的发展压力。

3 美丽中国的战略方向

3.1 充分认识中国正在走向社会主义生态文明新时代这一具有根本性的战略判断

十九大报告提出中国特色社会主义进入新时代这一重要论断。生态文明建设战略布局下的美丽中国是这一新时代的最重要组成部分,实现绿色现代化是新时代的突出特征。新时代下,我们对人与自然的关系,发展与保护的关系,经济与生态的关系都应当有着不同于以往的认识。这要求我们牢固树立社会主义生态文明观[1],实现环境大保护、生态大建设、绿色大发展,推动实现形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。

3.2 牢固树立保护生态环境就是保护生产力,就是发展生产力新的发展观

诚如习近平同志所讲的“两山论”,“绿水青山就是金山银山”。这事实上重新定义了在生产力关系中生态环境的价值。保护自然就是增值自然价值和自然资本的过程,就是保护和发展生产力,就应得到合理回报和经济补偿。准确反映生态环境在生产力中的价值,必须依赖于生产关系的改革——生态文明制度建设。在制度建设中应当建立包含环境资源成本和对环境资源的保护投资与服务的核算系统,应当构建归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度,着力解决自然资源所有者不到位、所有权边界模糊等问题。应当更多运用经济杠杆进行环境治理和生态保护,应当建立系统的环境治理市场体系,充分利用市场机制对资源的优化配置效果,深化资源性产品价格改革,建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和代际补偿的资源有偿使用制度和生态补偿制度。

3.3 充分认识环境治理应当从单一治理向全面治理转型的必要性

十九大报告提出“人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然”[1],这意味着应当将人类与自然放在统一系统进行考虑。美丽中国建设要求在发展中尊重经济系统、社会系统和自然系统的统一性。这意味着美丽中国建设不仅是自然系统的发展,而且是经济-社会-自然三大系统的有机统一,要将美丽中国建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。其次,美丽中国建设中应当用联系的眼光看待发展与保护的关系,不是不要发展的保护,也不是不要保护的发展,而是实现高效、绿色和可持续的发展。最后在自然系统的建设中,要树立山水林田湖是一个生命共同体的理念,按照生态系统的整体性、系统性及其内在规律,统筹考虑自然生态各要素、山上山下、地上地下、陆地海洋以及流域上下游,进行整体保护、系统修复、综合治理,增强生态系统循环能力,维护生态平衡。

3.4 充分认识到美丽中国建设的长期性、艰巨性和全局性,需要决策的科学性、视野的长远性和政策连续性

美丽中国建设是一场涉及生产方式、生活方式、思维方式和价值观念的革命性变革。美丽中国建设需要对整个经济发展方式以及人类生活方式进行大规模的调整。这需要长期的、不懈的努力。中国社会主义政治优势之一在于可以制订出国家长远的发展规划,并保证政策延续性。中国以发展规划为代表的政策工具正是“政策长期延续性”的重要体现。因此,应當立足中国稳定的政治制度和政府组织模式,采用五年规划的政策手段,以保证中国在美丽中国建设的道路上既能坚定地保持长期战略的一致性与连续性,同时又能通过具体目标来制定灵活的、适应各个时期具体需要的政策,实现“一步一台阶”的美丽中国建设方案。

3.5 充分认识到美丽中国建设必须发挥不同发展主体的积极性

不同主体在美丽中国建设中具有不同的作用,因此应当充分调动不同主体的积极性,同时也要防止主体的越位与缺位。美丽中国建设要求实现跨越式发展,因此政府负有主导作用和监管作用。这要求建立符合美丽中国建设的评价体系、监管制度、考核办法、奖惩机制,使资源消耗、环境损害、生态效益等指标都能被纳入到社会经济发展的评价系统之中。其次,美丽中国建设要解决市场的外部性,这要求发挥市场主体的积极性和自我约束作用,因此应当注重构建反映市场供求和资源稀缺程度、体现自然价值和代际补偿的资源有偿使用和生态补偿制度,着力解决自然资源及其产品价格偏低、生产开发成本低于社会成本、保护生态得不到合理回报等问题,构建更多运用经济杠杆进行环境治理和生态保护的市场体系。最后,美丽中国建设要求实现全面发展,这就要充分发挥社会组织和公众的参与和监督作用,在全社会树立生态文明观念。

4 美丽中国的战略目标

美丽中国建设是第二个百年目标的最重要的组成部分。美丽中国建设的核心目标是从生态赤字走向生态盈余,为当代人提供生态产品和服务,为后代人提供生态财富,为全球提供生态安全。

4.1 2020年建设美丽中国目标

生态环境质量总体改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。能源资源开发利用效率大幅提高,能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制,主要污染物排放总量大幅减少。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成[7]。全面超额完成国家“十三五”规划资源环境约束性指标。

4.2 2035年建设美丽中国目标

生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现[8]。中国进入绿色创新、生态投资、生态盈余新时代,形成人与自然和谐发展绿色现代化新格局。

——清洁低碳、安全高效的能源體系基本建立。能源利用效率达到国际先进水平,进一步减少化石能源消费比重,清洁能源占一次能源消费比重达到35%以上,建成世界最大规模清洁能源供应体系,煤电装机容量50%以下,全部实现超低排放,建成世界最高效率、最清洁的煤电系统。

——环境质量持续改善。大气、水和土壤环境状况明显改观,主要环境污染要素和生态安全风险得到有效控制。有利于生态环境的生产生活环境基本形成,环境质量得到有效保障,生态安全保障能力迅速提升。

——绿色发展生产方式基本形成。建成体系完整、结构优化的绿色经济产业体系,成为国民经济支柱性产业,节能环保产业、循环经济成为新兴战略性产业,形成一大批具有绿色创新能力和国际竞争力的大型绿色企业集团,制定绿色技术产品标准、绿色品牌标准,实现经济与产业、行业与企业、技术与产品绿色转型,创造世界最大规模的绿色就业。

——绿色发展生活方式基本形成。全民环境保护意识更加强烈,制定绿色消费服务标准,促进绿色消费、绿色饮食、绿色出行、绿色居住、绿色办公,使绿色生活成为人们的生活习惯,自觉为美丽中国建设做出贡献。

——生态文明建设取得明显成效。重大生态保护和修复工程取得重要进展,森林覆盖率持续提高,森林面积和蓄积量进一步增加,恢复退化湿地不断增加,沙漠化土地面积不断缩减,建成一批国家公园和省级公园。

——生态安全屏障体系基本建立。建立全国统一的空间规划体系,明确生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线,生产空间安全高效,生活空间舒适宜居,生态空间山青水碧,森林、河湖、湿地、草原、海洋等自然生态系统质量和稳定性明显改善。

——生态文明制度体系更加健全。加快生态环境治理体系和治理能力现代化。绿色发展指标作为生态文明建设考核指标,实行年度评价、五年考核[9]。完善生态环境保护制度,建立多种生态补偿机制,生态文明建设的政策法律法规体系进一步健全,生态文明建设领域治理体系和治理能力基本实现现代化,健全生态环境资源价值评估核算制度,编制各类资源资产负债表,建立实物量核算账户,形成与自然规律相适应的责任主体和追究制度,形成完善的生态环境管理体系。

——建成气候适应型社会、低灾害风险型社会。全面提高抵御各种自然灾害综合防范能力,健全防灾减灾救灾体制,明显减少因灾人员伤亡,有效控制因灾经济损失占GDP比重;二氧化碳等温室气体提前达到峰值后呈下降态势,在应对全球气候变化中发挥最大的减排作用;积极参与全球环境治理,加强环境治理国际合作,帮助发展中国家环境保护、应对气候变化、控制碳排放、落实减排承诺。

4.3 2050年建设美丽中国目标

中国进入高度发达的生态文明时期,天蓝、地绿、水清的优美生态环境成为常态,开创人与自然和谐共生新境界,建成美丽的社会主义现代化生态强国[8]。这一时期,中国实现人与自然和谐相处、共生共荣,具体包括建成世界最大的森林盈余之国,建成“两屏三带”生态安全大战略格局,建成人水和谐之国,建成碧水蓝天之国,建成世界现代化的绿色能源之国,建成资源节约型社会、环境友好型社会,建成气候适应型社会、低灾害风险型社会。

5 美丽中国的战略举措

一是重点问题与系统建设相结合。重点问题与系统保护结合的关键在于实现有效的分步治理。美丽中国建设面临的问题包含急迫性和重要性两大不同维度,兼顾这两大维度实现美丽中国建设的高效高质发展就必须实现分阶段分领域的科学分解。因此,美丽中国应当将总体目标分解为各个阶段的不同行动步骤。每个阶段有步骤、有重点地着力解决当前最为突出的重点环境问题,回应群众关切,以凸显以人民为中心的发展理念。同时以系统性、长期性的战略视角,推动环境制度建设,设立中长期规划,形成全面、系统和可持续的生态治理体系。

二是环保建设与经济发展相结合。环保建设与经济发展相结合的关键在于,实现经济部门与环境部门在价值和效率上的统一,改变资源配置的扭曲局面。这包括实现既有产业绿色转型和建设新兴绿色产业。产业绿色转型要求在现有产业的生产诸多环节增加绿色要素,淘汰黑色要素,改革生产模式;建设新兴绿色产业是通过培养绿色产业主体,提高绿色产业比例。特别是发展壮大环境技术产业和环境服务业,以通过具有正外部性的经济活动建设生态系统,也可以将生态系统的需求转化为经济系统活动动力,从而实现生态系统和经济系统的双赢局面。

三是生态投资与生态保护相结合。重大生态工程是针对生态文明建设的薄弱环节,通过具有全局性、基础性和公益性的重大工程,进行具有带动性、外溢性的有效投资。这一方法的本质是通过物质资本、科技资本、人力资本对生态系统进行生态投资,换取生态资本,以此推动生态系统的有力发展。而与此同时,在生态系统的建设中,仍然需要坚持保护优先,自然恢复[1]为主的总体思路。这就将提升生态系统的稳定性和生态服务功能与人类的生态建设有机结合,不仅实现人与自然和谐相处,还将进一步推动人与自然的共益性成长。

四是行政管理与市场工具相结合。行政管理与市场工具结合的关键在于明晰行政手段和市场工具在不同条件和环境下的适用性。在既有的监管监控的行政管理体系中,寻找并推动合适领域的市场工具运用。这包括健全排污权有偿使用和交易制度,健全温室气体排放交易市场,建立绿色税收体系等。这些产权和税收等市场工具的应用,有助于克服行政管理中资源配置错位等弊端,推动资源最佳配置,以较小成本实现较大收益。

五是绩效核算和激励约束相结合。绩效核算和激励引导结合的关键在于实现绩效与激励约束的有机结合。现代国家的重要标志是能够在明晰正确的绩效基础之上实现有效管理。对于生态环境具有外部性价值的公共物品,绩效核算则是重中之重。因此,美丽中国应当进一步推进绿色核算体系和编制自然资源资产负债表,为有效评价生态建设工作和干部激励与责任追究提供基础。这包括领导干部自然资源资产离任审计、党政领导干部生态环境损害责任追究制度,也包括建立行之有效的法律手段约束市场主体和社会主体,从体制机制上激励主体将生态环境要素纳入发展全局考量。

六是反向约束与正向激励相结合。反向约束与正向激励结合的关键在于明晰不同生态环境问题的有效治理方式。反向约束的主要作用在于划定底线,主要以行政权力背书的约束性政策工具进行完成。反向约束适用于环境保护攻坚期的林業红线、污染总量控制等领域。正向激励主要采用经济、政治乃至文化等多种手段调动行政主体、市场主体和社会主体的积极性,增加美丽中国建设的绿色要素,可以在美丽中国长期建设中发挥持续性作用。总的来看,美丽中国建设要求在较低经济水平下提前完成绿色现代化,反向约束和正向激励两大激励工具将在相当长的时间内并存和互补,成为美丽中国建设的重要工具。

(编辑:李 琪)

参考文献(References)

[1]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[R/OL].(2017-10-27)[2017-11-27]. http://www.xinhuanet.com/2017-10/27/c_1121867529.htm. [XI Jinping. Secure a decisive victory in building a moderately prosperous society in all respects and strive for the great success of socialism with Chinese characteristics for a new era[R/OL].(2017-10-27)[2017-11-27]. http://www.xinhuanet.com/2017-10/27/c_1121867529.htm.]

[2]杨伟民.建设美丽中国[M].北京:人民出版社,2017. [YANG Weimin. The construction of beautiful China [M]. Beijing: Peoples Press, 2017.]

[3]马克思, 恩格斯.马克思恩格斯文集(第1卷) [M]. 北京:人民出版社,2009:194.[MARX K, ENGELS F. Selections of Marx and Engels(Vol.1) [M]. Beijing: Peoples Press, 2009:194.]

[4]习近平. 坚持节约资源和保护环境基本国策努力走向社会主义生态文明新时代[R/OL].(2013-05-24)[2013-05-24] http://cpc.people.com.cn/n/2013/0525/c64094-21611332.html. [XI Jinping. Implement the fundamental national policy of conserving resources and protecting the environment and strive for a new era of socialist ecological civilization[R/OL].(2013-05-24)[2013-05-24] http://cpc.people.com.cn/n/2013/0525/c64094-21611332.html.]

[5]胡鞍钢.2050中国:全面实现社会主义现代化[M].杭州:浙江人民出版社,2017.[HU Angang. 2050 China: realizing socialist modernization in an all-round way [M]. Hangzhou: Zhejiang Peoples Press, 2017.]

[6]胡鞍钢.中国进入后工业化时代[J].北京交通大学学报(社会科学版),2017(1): 1-5.[HU Angang. China enters post-industrial era [J]. Journal of Beijing Jiaotong University (social sciences edition), 2017(1):1-5.]

[7]国家发展和改革委员会. 国家第十三个五年规划纲要[R]. 2016.[The National Development and Reform Commission. Chinas 13th Five-Year Plan[R]. 2016.]

[8]张高丽. 开启全面建设社会主义现代化新征程[M]//党的十九大报告辅导读本.北京:人民出版社,2017:30. [ZHANG Gaoli. Building of a moderately prosperous society in all respects [M]//Guidebook to the report to the 19th National Congress of the CPC. Beijing: Peoples Press, 2017:30.]

[9]中共中央办公厅,国务院办公厅. 生态文明建设目标评价考核办法[R].2016.[The General Office of the CPC Central Committee, the General Office of the State Council. The measures for the assessment and evaluation of the objectives of ecological civilization construction[R].2016.]

Achieve innovative and ecological modernization: tunneling

through the Environmental Kuznets Curve

TANG Xiao HU An-gang

(School of Public Policy & Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract The core value of building an innovative and ecological modernization that we pursue is one characterized by harmonious coexistence between man and nature. Its direction is to provide global ecological security, ecological product and service for the current generations, while offering global ecological wealth for future generations. Embarking on the path of building an innovative and ecological modernization is to achieve the Environmental Kuznets Curve, whereby detaching the rising energy cost and resource expenditure and increasing the environmental cost from the rapid socio-economic development under relatively low level of development conditions. China is currently entering a stage where more opportunities emerge in a moderately growing economy, environmental problems differ remarkably in various regions, the people become highly sensitive towards environmental quality, the ability of ecological governance is undergoing transformation and reform, and its contribution to international ecological security is expected to grow stronger. In the era of promoting ecological progress, China should realize that those who protect ecological environment protect productive forces, and who improve the ecological environment develop productive forces. Moreover, people should be fully aware of the necessary transformation from single governance to comprehensive governance, the chronicity and multi-dimensional complexity of constructing a beautiful China, in order to make reasonable, farsighted, and consistent policies, thereby fully mobilizing the activeness of different development actors. Constructing a beautiful China can be carried out in three stages. First, in 2020, complete the overall improvement in ecological quality of environment, and achieve comprehensively and exceedingly the resource and environmental obligatory targets of the Thirteenth Five Year Plan. Second, in 2035, as eco-environment tends to improve, China will enter a new era of ecological innovation, ecological investment, and ecological surplus so that the new structure of harmonious development of ecological modernization between humanity and nature will be formulated. Third, in 2050, since the ecological civilization is highly developed with stunning environment, it is necessary to enter the new period of harmonious development between humanity and nature and construct the socialist civilization with Chinese characteristics. Therefore, China needs to clearly define the strategic goal of innovative and ecological modernization, while achieving the combination of major issues and systematic protection, the combination of environmental protection and economic development, the combination of ecological investment and ecological protection, the combination of administrative management and market tools, as well as the combination of performance evaluation and accountability.

Key words ecological modernization; tunneling; the Environmental Kuznets Curve; beautiful China; the 19th Party Congress

梁涵瑋,倪玥琦,董亮,等.经济增长与资源消费的脱钩关系[J].中国人口·资源与环境,2018,28(5):8-16.[LIANG Hanwei,NI Yueqi,DONG Liang, et al.Decoupling relationship analysis between economic growth and resource consumption in China, Japan, South Korea and the United States[J].China population, resources and environment, 2018,28(5):8-16.]