数字游民

自由的画风是这样的:如果你喜欢冲浪,可以搬去加州;如果你喜欢骑自行车,可以花两个月去台湾环岛;如果你喜欢摩托骑行,可以去越南来一趟长途旅行;如果你喜欢吃火锅,那么重庆欢迎你。

作为一个“数字游民”,你完全可以“设计”这样的生活,你是你自己的总设计师、船长、机长、列车长,不管是运营公众号、直播、写作,还是在线教授技能,都能成为一定意义上的数字游民。

在移动互联网和数字化时代,时区、地域和办公空间等概念变得越来越模糊,只要你能把工作做好,才没人管你在哪儿上班呢。所以本期的四位嘉宾就选择了“浪迹天涯”作为自己的工作和生活方式。

姚舜 我要休学一年去过间隔年

失败就失败吧,反正你现在不抽出时间来创造自己想要的生活,以后就得花大量的时间来应付自己不想要的生活,对未来真正的慷慨,是把一切献给现在。

自私又负责的决定

“妈,我要休学。”

“你脑子有病吧?”

“我認真的,我要休学一年间隔年。”

“为什么?什么是间隔年?”

接下来就是我表演的时间了,从环游世界讲到创业再讲到要出书,我巴拉巴拉一堆信息轰炸着我爸妈,直到他们晕晕乎乎被我说动为止。

我爸妈跟全天下的爸妈一样,都希望我大学毕业以后能找份体面稳定的工作,然后工作一辈子。但我知道,自己以后不会成为科学家,也不会做医生,我就想做个有趣的人。

对于我来说,有趣这件事具体下来就是做个冲浪手、潜水员、旅行体验师,也可以是探险家,所以在进入大学前,我早就已经规划好了以后的人生,现在正一步一步把大目标细分成小目标,按阶段完成。休学一年去看看外面的世界也在我的计划之中。

我知道时间不等人,我也不愿意再等待,眼下,可能是我唯一有机会去追逐梦想的阶段,失败就失败吧,反正现在不抽出时间来创造自己想要的生活,以后就得花大量的时间来应付自己不想要的生活,对未来真正的慷慨,是把一切献给现在。

嗯,在即将踏入社会前,我做了一个最自私又最负责的决定——休学。

世界很大不如去闯

简单收拾了行李,揣着多年积蓄(其实也就五万块),说一不二地去执行了我的第一个壮行百日计划——坐着火车去罗马。

我的路线是从北京出发,一路都坐火车,沿途26个国家,耗时79天,后面开始飞,一共100天,途径30个国家(最后只去到29个,葡萄牙因为没买到火车票就没去成)。

2016年1月13日,我从北京坐六天五夜的火车去往莫斯科,然而壮行第二天就被蒙古国边防勒索,好在蒙古国还挺美的,安抚了一下我忿忿不平的情绪。

到了俄罗斯就逛逛博物馆、教堂,看芭蕾舞剧,淘卉董相机。当地人的英语是真不行啊,经常鸡同鸭讲,一路上还是有点小艰难。

但更艰难的是,兜里的钱和剩下的行程是不成正比的,所以我不得不边走边赚钱。

自食其力适者生存

别以为旅行就只能和花钱捆绑在一起,现在是互联网社会啦,只要有电脑和网络,我就可以在全世界任何地方工作。你一定不知道,世界上有这么一拨人,他们是边旅行边工作的,俗称“数字游民”。

我在大学期间就自学了拍照,也给网易新闻写过报道,现在这些技能全都用起来了,走到每一个地方就拍拍拍,然后投给各大旅游门户或者卖给图库;也在持续给网易新闻供稿,虽然过稿率不固定,但过一次就可以撑着我走一大段路了;还有,一定要关注国内国际性的摄影比赛,不管三七二十一,先投稿再说呗,万一中了呢,各种大大小小的比赛也是有奖金的,蚊子肉少也是肉啊。

互联网时代是不相信一劳永逸的,数字游民之于互联网,如同生物之于地球,适者生存。

当然我并不是在鼓吹“数字游民”这种生活方式,毕竟一边旅行一边工作比专心旅行和全职工作更磨人。别看我们是游民,过的日子比朝九晚五的人还要自律,不约束自己的生活,那不是自由,那是散漫,是废柴,而一场有想法有计划有执行力的“旅游”会让你升值,可能当你旅行结束的时候,带回来的不是一些纪念品,不是一堆自拍,而是一系列细微、不显著,却能丰富人生的想法。

我只是希望在青春的时候,有机会去体验不同的活法,能在行走的途中看到生活的更多可能性,然后再谨慎而认真地选择接下来的人生,这也是对自己这短短一生负责的一种方式。

生命本来就是一次走马观花,愿你能停下来看看这个世界,为自己驻足。

O&A;

Q=《OC18》

A=姚舜

Q:你觉得间隔年对于大学生来说是必须的喝?

A:我选择休学间隔年去旅行,不是让大家哗啦啦啦全部休学出去浪,我不是说每个人都要像我一样活,只是觉得每个人都要好好活着,有质量地活着。如果你觉得旅行对你有用,那你就去,但不要因为别人都去你就去,旅行如此,其他亦然。

Q:一般这种长途的各地旅行,是不是要带非常多的东西?

A:简装简行吧,一个行李箱一个书包就好。

Q:接下来又有什么打算昵?

A:刚把USPA独立跳伞A证考到手,然后又把单人滑翔伞证考到手,现在正在考Padi的潜水教练,下阶段会去考风筝冲浪,希望未来能继续做自己想做的事。

丸子 你怎么天天在外面玩不用工作吗

一年下来,我越来越喜欢上那种一边学习一边旅行的牛活,想学什么就去发源地学好了,学瑜伽去印度呀,学泰拳就应该去泰国嘛,学冲浪去巴厘岛啊,价格便宜还地道。

我也想有多远滚多远

去年年初,我打算暂时中断游学计划,回北京找工作。面试了好几家公司的新媒体运营职位,我都小心翼翼地向HR打探——

我:“想问您一下,我这个主要是负责微信公众号和豆瓣推送的话,有没有可能线上工作呢?这样的话,我对工资的要求也可以相应下降一些。”

HR:“……”

我:“是这样的,您只用每天给我布置需要完成的工作和deadline就行,我保证能完成好,比如说我在清迈、巴厘岛租一间房间,一个月才一千块钱,而北京的房租可能是这些地方的三倍,这样我的生活成本也能下降很多,时差也不大。”

现在回想起来,HR脸上虽然一直保持着尴尬而不失礼貌的微笑,内心应该已经希望我有多远滚多远了吧(其实我要找的就是一份“有多远滚多远”的工作啊)。

没想到的是,一年以后,我会在没人的海边写文案,在山顶的咖啡馆做行程,那些在HR看来不可能实现的要求,正是我现在的生活。一场不为“打卡”的旅行

我人生的前22年,和绝大部分22岁的年轻人一样,有着相同的成长轨迹。直到22岁大学毕业,临毕业前三个月,我头脑发热,放弃了保研机会,手里攥着仅有的2万块钱,独自踏上漫漫征程,开启了我的游学间隔年。

一年下来,我越来越喜欢上那种一边学习一边旅行的生活,想学什么就去发源地学好了,学瑜伽去印度呀,学泰拳就应该去泰國嘛,学冲浪去巴厘岛啊,价格便宜还地道。

在被HR婉拒之后,我开始自己琢磨着做一些事,好继续之前的游学生活。最后倒腾出一条“做定制旅游”的路子,就是把每一条旅行路线和兴趣技能结合起来,让更多的人不只是走马观花地拍照打卡,而是通过跟当地人接触,了解当地的文化。

四月,我在自己的微信公众号“丸子游学ING”上制定了第一条游学线路: “带着尤克里里去旅行之泰国清迈”,从海报设计到线路安排、宣传、文案、预定当地接机、酒店、包车、饭店全部都自己一手包办,一个原本出门从来不做攻略的小迷糊,突然之间要带着大家出去玩,一面压力山大到连续一周失眠,绞尽脑汁想要给大家最佳的旅行体验;一面却乐在其中,跟每一个一块儿旅行的客人最后都成了朋友。

接下来的几个月,又陆续去了捷克、奥地利、匈牙利、欧洲、尼泊尔……年底还去到了日思夜想的美洲大陆,也实现了在圣诞节拿着吉他去街头卖唱的愿望。街头人来人往,老外看着一个亚洲面孔的小姑娘毫不羞涩地拿起自己的尤克里里又笑又闹,用蹩脚的西班牙语唱起歌来,那一瞬间,我似乎活成为了自己最喜欢的模样,潇洒大方,自由自在。

拨开迷雾见光明

去年我被问了上百次的问题是:“你是干嘛的?是富二代吗?怎么天天在外边玩?不用工作吗?”

一开始我也觉得自己像个“无业游民”,解释不清。后来在路上遇到了很多同类,跟他们相谈甚欢,这才找到组织,解锁了一个新身份——数字游民,比如那个在塞尔维亚遇到的神似“小包总”的何叔,白天开车自驾或者暴走,晚上回去修图写文章剪片子;再比如那个行走南美的老汤男神,每天背着20公斤的背包,搭帐篷搭便车睡野地,靠稿费一直在路上……

如今,随着无线网络的广泛发展,加上人工智能取代了大部分重复性工作,很多人已经切断网线、离开家(或沉闷的办公室),到他们喜欢的地方去完成工作了,而我们的任务就是让生活变得更加“有创意”和“好玩”。

人生苦短,要尝试和要见识的东西真的太多了。就算明天仍然是个泥潭,前方一片迷雾,但只要勇敢拨开,就有见到光明的可能。

Q&A;

Q=《OC18》

A=丸子

Q:你这么狂,你爸妈知道吗?

A:哈哈,其实仔细想想,从我懂事以来,就没有停止过与父母争取自由的斗争,屡战屡败,屡败屡战,一直被打压,但,一不放弃一是第一原则。

Q:怎么才能做到低成本旅行呢?

A:出门在外,除了学会赚钱以外,学会省钱也很重要,练就一身买机票订房的本领(我订过2 600元上海往返哈瓦那的机票,60块钱住别墅),还可以申请旅行体验师,实在不行去打工换宿,就像我刚毕业第一年一样,吃住行都解决了,自然旅行成本就要低很多。

Q:接下来又有什么计列?

A:学习西班牙语,环游南美洲,尝试写歌!

Jarod 向传统的朝九晚五宣战

我是被惯坏的宝宝

小时候,我是那种典型的“别人家的孩子”,而且我还有个“别人家的舅舅”,舅舅在美国工作,那时我就盼望着将来追随舅舅去美国发展,可大学误报了计算机专业,让我从优等生直接降成了C Student,感觉自己快要完了,还好及时止损,转了“资源勘查工程专业”(教务处老师说这个专业是理工科中数学课比较少的)。

虽然计算机专业让我一度开始怀疑人生,但是英语为我打开了很多扇门,第一扇重要的门是自己被教授选中去内蒙古兴安盟额济纳陪一群以色列地质学家钻油砂。紧接着在毕业之际,我过关斩将,突出重围,拿到了国际油田服务巨头斯伦贝谢( NYSE:SLB)的offer,当时感觉自己中了头彩。

最终,我被安排在了非洲乍得。由于自然条件恶劣,加上国家政局不稳定,乍得是斯伦贝谢在全世界为数不多的几个实行四周轮休制度的国家基地(就是工作四周,然后放假四周,放假时候工资照拿,公司出钱买机票送你回家或者去你想去的地方)。这个制度对于我来说太完美了,坦桑尼亚、埃及、埃塞俄比亚、法国、荷兰、比利时、泰国、马来西亚、印尼、美国,不到两年时间,我从一个从未出过国的土鳖摇身一变,成了环球旅行达人。同时,这样的工作制度也彻底把我惯坏了,我知道,我可能再也没法接受一份朝九晚五的工作了。一周工作四小时

很早之前,我无意间在网上看到过一本叫《The 4Hour Work Week》的书。“一周工作四小时”这种提法让我深受启发,当时还搜罗了不少关于Lifestyle Design、长期旅游、网络创业相关的博客,用Google Reader做了一个列表,每天给自己洗脑,坚信自己有一天也能像这些人一样在网上靠经营自己的原创内容无拘无束地周游世界。

后来,我去泰国北部和老挝走了一个多月,在清迈和曼谷遇到很多国外的年轻人,他们有做网站的、写程序的、写博客的,因为工作完全是在网上,所以他们可以在任何地方办公,这样的人如今被称为Digital Nomad,国内翻译为“数字游民”。

还有一些人比较特殊。有一个土耳其大叔,他的工作来源是给酒店预订网站做土耳其语翻译,每天工作4小时,每月稳定入账1000欧元,这1000欧元足以支持他在东南亚逍遥自在地生活;有一个加拿大小伙,他做了一个网站专卖水烟壶,水烟壶生产外包给国内深圳某家生产商,然后发货和客服全部交给加拿大一家本土物流公司,他自己只需要做搜索引擎优化,确保人们在加拿大搜索“水烟壶”时能在搜索引擎靠前的位置找到他的网站,这样一来,他虽然要分一点利润给物流公司,却极大限度地解放了自己,因为他在全世界任何地方都可以做搜索引擎优化。

从游民到数字游民

回头仔细想想,这些所谓的“数字游民”不都是我之前读的那本《The 4-Hour Work Week》里的实践者吗?在网上随便一搜,发现这样的人随处可见,他们是一股不向传统生活观屈服的新生力量,并且正在全世界各地发展壮大,甚至出现了nomadlist.com这样的网站,对全世界不同城市的各项指标(房租、天气、空气质量等)进行综合评比打分,方便数字游民们选择自己未来生活、工作、创业的基地。

于是,我在辞职后毅然加入了数字游民的行列。从2015年年底,我第一次在“数字游民部落”的微信公众号上发布了一篇《数字游民扫盲贴》到现在,两年多过去了,这个公众号不仅记录了我从游民到数字游民的蜕变过程,还连接了全世界1 000名数字游民,极力推广和传播这种生活方式、方法和理念。

现在,很多生活在一线城市的人们为了自己的工作不得不忍受雾霾、通勤、高房价、带薪假少、加班多等诸多问题,而数字游民的生活方式和理念,正是要向这种传统的朝九晚五宣战。并且,随着互联网技术、大数据和人工智能技术的普及,越来越多的传统工作将被取代,完全基于互联网的location indepedent工作类型将会成为主流。你可以不受地域的限制,永远去做新的尝试,成为一个自由的人。这真是一个极好的时代。

Q&A;

Q=《OC18》

A=Jarcd

Q:怎样才算是货真价实的数字游民?

A:完全依靠互联网创造收入。2.通过完全依靠互联网创造的收入实现地域不受限的生活。

Q:有什么提升自我的好方法吗?

A:要么读万卷书,要么行万里路,最好是二者兼有。

Q:接下来又有什么计划呢?

A:接下来计划写一本以数字游民生活方式设计为主题的书,另外,去格鲁吉亚、保加利亚和葡萄牙这几个数字游民新兴热点国家生活一阵子。

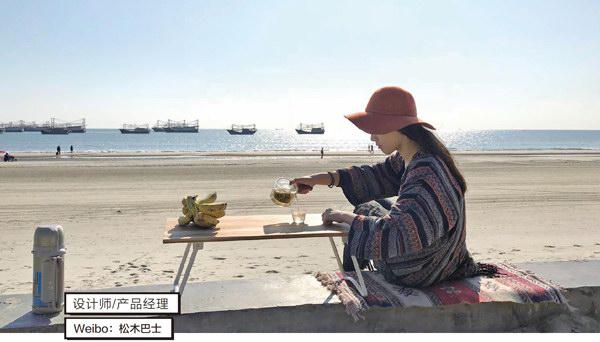

荷包蛋 这是我们游牧的第130天

无论在哪里生存,成本或高或低;无论以哪种方式,小资或屌丝,文艺或油腻,我们也都在让自己变得更加有生存的能力,为的是能用放松的姿态来享受这个过程。

舍弃是一笔算不清的账

现在是我们出来“游牧”的第130天,车停在了黔东南的一个小镇上,吃过晚饭后,我认真地翻了翻过去两年支付宝的账单,每个月1w+支出(不包括转账),最近3个月降到了3000+。

130天以前,我和Harry(我男朋友啦)还是两个“勤劳”的互联网产品设计师,眼看着,我们即将要步入升职加薪、拿到公司股票、买房买车的队列了,可我俩一拍即合地选择了放弃,决定开着巴士,以车为家,探索一种新时代的游牧生活方式。

把到手的东西平白无故地丢掉,这笔账,反复地算,怎么都是亏的。每一次算到一半,我都告诉自己,如果算得太清楚,我就不可能走得掉的。如果我选择留下来,买房,还贷,那么我可以预见我未来10年、20年的生活目标就是那套房子,我会因为它而放弃许多“可能性”。我还可以预见,为了还贷,我必须保住这份有稳定收入的工作,那么我就不会再像以前那样无所畏惧地按自己的行事风格做事,我要学会圆滑地生存下去,成为懂得“运筹帷幄”的人。

每当想到这儿,我就背脊发凉。人有时候就是因为太聪明,才会把自己困住吧。

这回真的玩大了

房车这个坑,我们似乎入得有点随意了。

去年五月份,我們在太湖边上邂逅了一场房车展,在草坪听live的时候,不经意地搜了几张网友改装后像家一样有温暖小角落的房车照片,那种窝在小角落的沙发上,捧着杯咖啡看窗外风花雪月的画面迅速在脑海中生成,心底有个开关“嘣”地打开——这辈子一定要干这么件激动人心的事!

于是,七月份我们就去订了一台中巴车,仗着自己是前宜家设计师的老底和对手工艺的盲目热爱,我们大刀阔斧地开始动手改装成房车。

在国内,自己改装还要合法上路的案例很少,我们没法借鉴,也没加什么房车圈的群,没人指点,全靠自己按着交通规则的要求研究折腾,打造出一辆能合法上路的车。

中巴的规模是5.99m*2.05m,算上驾驶舱内部空间不足12平米。可Harry对旅居生活的品质要求极为苛刻,他的理论是:“如果不能跟家里一样舒服,不如住酒店。”所以,在这12平米里,卧室、会客厅、阳台、厨房、卫生间、储物间、书房,这些家里有的活动空间一个都不能少!听起来很魔幻,但是空间的奥妙就在于可以在不同时间和状态下叠加共用!嗯……就是挺魔幻的。

车头既是驾驶舱,又是阳台,还是影音室;车中部是会客厅、茶室、书房、卧室和储物间;车尾部是卫生间和厨房。为了安全,我们对电池进行了两次移位,从最早全部压在左边,到移至前轮和其它重物(水箱、洗衣机等)呈均匀分布,最终调整到没有明显的车身倾斜和行驶跑偏。为了乐趣,我还纯手工做了很多小东西,既是防摔神器,还能做装饰点缀。

十月辞职,十一月把租的房子退了,买的房子出租了,临出发前,收到银行卡余额的短信提醒,才突然有种“这回真的玩大了”的感觉,可我们还是无所畏惧地上了路。游牧不等于游手好闲

最近学到一个新词叫“数字游民”,意思就是在互联网遍布全球的今天,只要有网络就不至于与世隔绝被饿死。我们也正在努力朝这个方向发展。工作积累下来的设计经验让我们有了基本保障,即便是在游牧,也能找到通过网络就可以完成的设计方面的工作,从而获得收入。

总之,游牧不等于游手好闲,不上朝九晚五的班不代表坐吃等死。无论在哪里生存,成本或高或低;无论以那种方式,文艺或油腻,我们都在让自己变得更加有生存的能力,为的是能用放松的姿态来享受这个过程。

我们也会将自己最好的状态尽己所能地维持下去,最终将“游牧生活”这条小路走成坦途。

Q&A;

Q=《OC18》

Q:都游了哪些地方,有计划的路线吗?

A:从浙江出发,经过江西广东广西(在北海住了一阵)—贵州(黔东南到黔西南)—云南(平时在大理,隔一段时间就开出去溜达一圈,云南大部分地方我们都跑过)。路线规划很随意,是我们俩出门的默认“规矩”,过两天打算再去趟瑞丽、版纳,之后可能就出境去老挝了。

Q:在12平米的空间里生活,最难解决的是什么问题?

A:两个人Zx24小时在一个小空间里,比以前更容易产生矛盾。独立的空间少了,需要学会更多地包容对方。不过我们一直把处好两人的关系放在第一位,然后再去做我们一起想做的事情。

Q:在路上生活的这段时间,有没有对未来感到迷茫和焦虑?

A:决定在路上生活一段时间,很重要的原因也是为了摆脱工作这些年的浮躁状态,以及对未来“碌碌无为”的生活的恐慌,尝试一下回归更接近内心的生活,寻找更平静的状态。对于未来是否会焦虑,取决于自己有没有做好准备,焦虑是靠自己努力一步步去打消的。人最终的幸福应该是有能力去活成自己想要的样子,永远都给自己选择的权力。