石涛两次接驾相关作品辨析

◇ 朱良志

石涛一生有两次接驾之事。一次在1684年冬天,地点在金陵。一次在1689年春节过后,地点在扬州平山堂。1684年,康熙第一次南巡,冬11月初,驻跸金陵,曾至名刹长干寺(大报恩寺)巡幸,时石涛正驻锡该寺。石涛得以见康熙,可能与曹鼎望之子中书舍人曹鈖(字宾及)有关。此次南巡,宾及为扈从,宾及《扈从东巡纪略》记此游之事。康熙第二次南巡至扬州,时石涛正在此地,并驻锡净慧寺。净慧寺,又作静慧寺。石涛师祖木陈道忞(1596—1674)曾居此〔1〕。《扬州画舫录》卷八《城西录》载:“静慧寺本席园旧址,顺治间僧道忞木陈居之。御书‘大护法不见僧过,善知识能调物情’一联、七言诗一幅;康熙赐名静慧园及‘真成佛国香云界,不数淮南规树丛’一联、七言诗一首。”石涛佛门之师旅庵本月曾在京城,驻锡善果寺,地位几与国师相当,极尽尊荣,顺治帝曾亲至善果寺听法。本月1662年还山,初驻锡松江昆山之泗州塔院,石涛即于此寺依本月出家。职是之故,康熙第二次南巡至平山堂,直呼石涛之名,石涛感激涕零,作诗纪之。其中“两代蒙恩慈氏远”,说的即是此事。慈氏,即佛门。两代,是说道忞和本月。而此时他又蒙天恩,故而感叹之。

围绕石涛两次接驾,留下数件作品,其中有真有伪,本文便是对此之辨析。

一、丹荔图轴

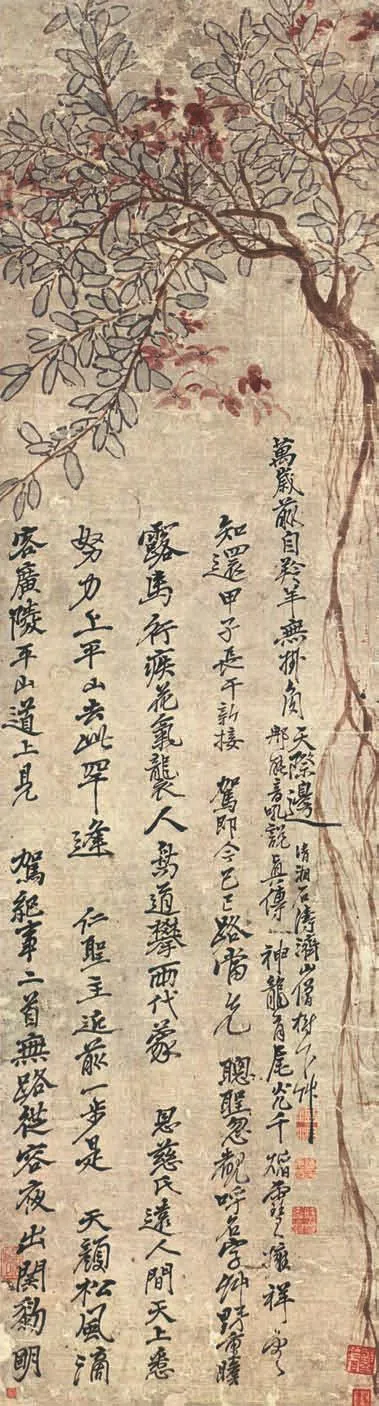

台湾历史博物馆1978年印行之《渐江石涛石溪八大山人书画集》,在160—161页影印石涛款《丹荔图轴》,此图曾在同年该馆举行的“明末四僧书画展”中展出。此图设色,尺寸不详。乃粤籍旅台收藏家侯彧华先生(1904—1994)旧藏(图1)。

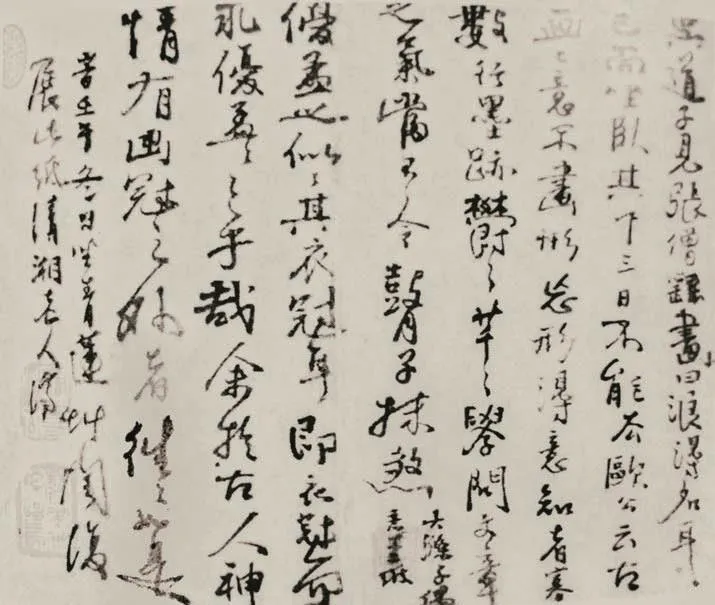

此立轴上部画荔枝茂盛之叶,并以丹红点出花朵,突出的是荔枝树的根须,由左侧从上披下,直至画幅底部。有题识云:

客广陵平山道中见驾纪事二首:无路从容夜出关,黎明努力上平山。去此罕逢仁圣主,近前一步是天颜。松风滴露马行疾,花气袭人鸟道攀。两代蒙恩慈氏远,人间天上悉知还。甲子长干新接驾,即今已巳路当先。聪圣(二字旁有点,意位置倒错)忽睹呼名字,草野重瞻万岁前。自(落一“愧”字)羚羊无挂角,那能音吼说真传,神龙首尾光千焰,雪拥祥云天际边。清湘石涛济山僧树下草。

下押“清湘”(白文长印)、“释元济印”(白文方印)、“瞎尊者济”(白文方印)三印,又在左侧靠下钤“苦瓜和上”朱文长印。有“国华珍藏”等三鉴藏印。

此作乃伪品。画、书均与石涛作品风格不符,是一水平较低的作手所作。就印章看,四枚印章中,“清湘”“瞎尊者济”二印,石涛无。石涛只有“清湘老人”“瞎尊者”二朱文印。“苦瓜和上”“释元济印”二印,石涛有,然而对比可知,此非石涛之印。

此画行款安排不好,由于没有考虑到画面,题诗内容无法写完,至最后一行,忽然分出两行,字迹变小,勉强写完。此等低级错误,断非石涛所可出现。画丹荔之图、书《见驾》之诗,乃庄重之事,石涛怎可如此懈怠!另外,书法也与石涛风格不类。

方濬颐《梦园书画录》著录一件作品与此有关。方濬颐(1815—1889),字子箴,号梦园,安徽定远人,1844年进士,擅文史,精收藏。《梦园书画录》卷二十载《石涛丹荔图中堂轴》,其记云:

纸本,今尺高五尺六寸,阔三尺。过墙藓荔枝叶下垂,丹实累累,下钤阮元观、陈□□之珍赏,世恩堂珍藏书画之私印,龙山老樵、温汝适珍赏、云谷曾藏识者宝之等印。

客广陵平山道中见驾纪事二首:无路从容夜出关,黎明努力上平山。去此罕闻仁圣主,近前一步是天颜。松风滴露马行疾,花气袭人鸟道攀。两代蒙恩慈氏远,人间天上悉知还。甲子长干新接驾,即今已巳路当先。圣聪忽睹呼名字,草野重瞻万岁前。自愧羚羊无挂角,那能音吼说真传,神龙首尾光千焰,雪拥祥云天际边。

清湘石涛济山僧树下草。

图1 [清]石涛(款) 丹荔图轴 纸本设色 侯彧华旧藏

此图今不见,所描写递藏历史颇详。此作曾为阮元(1764—1849)过眼。龙山老樵,为查慎行(1650—1727)曾孙查奕照(1760—1848)之号。清吴庆坻《蕉廊脞录》卷三云:“嘉善查礼斋先生奕照,又号丙塘,自号龙山老樵,初白老人曾孙。少壮奔走四方,为人司章奏,阿敬敏公、百文敏公尤敬礼之。以荐,得淮安府同知。弃官归里,以诗酒自娱,年八十九卒。”〔2〕查奕照还是一位琴学家。“温汝适珍赏”印,乃清乾嘉时期学者温汝适(1757—1820)之鉴藏印。温氏字步容,号筼坡,广东顺德人,1784年进士。后此图又为粤籍著名收藏家叶梦龙(1775—1832)所藏,上钤“云谷曾藏识者宝之”印。

方梦园所述此中堂的递藏,说明此图是流传有序的。根据此中所钤诸鉴藏印,与侯彧华先生所藏《丹荔图轴》非一图,此图的鉴藏印中无梦园所提及诸印。虽然梦园所载此图今不见,难以判别其真伪,但从鉴藏者的情况看,可能是石涛真迹。从梦园描绘此图的情况看,二图都是荔枝,然梦园所见此图“过墙藓荔枝叶下垂,丹实累累”。而台湾历史博物馆展出此图则是荔枝正在花时。今存世之《丹荔图轴》或是对梦园所见这件石涛真迹的模仿。

荔枝,从发音说,有吉利之象征。荔枝为岭南之物,石涛画此,又寓意深矣。他是广西人,出生在荔枝的故乡。古人有所谓“称粤山者必曰罗浮,称粤石者必曰端砚,称粤果者必曰荔枝”〔3〕。

梦园所录石涛广陵见驾诗二首,时在1689年。此时石涛已经离开金陵,客居扬州大树堂,并在此准备北上的行程,于次年春成行。诗中提到甲子(1684)年于金陵见驾之事。诗中写道“圣聪忽睹呼名字,草野重瞻万岁前”,康熙在人山人海之中,忽然喊出了石涛的名字,让他受宠若惊。说明第一次见驾,在大报恩寺中,于石涛曾有直接的接触。那次接驾,作为中书舍人扈从康熙左右的曹宾及也与石涛相见。二人在黄山时朝夕相见,引为至友,康熙对石涛的熟悉,可能与曹宾及有关。1684年之后,石涛引动北上京城之念,就是曹宾及的邀请使然。可惜的是,这次石涛扬州接驾,宾及已于前一年下世。

二、广陵见驾书画卷

方梦园所见之《丹荔图》立轴,款为“清湘石涛济山僧树下草”,而今另见石涛见驾诗书作,其款也为“清湘石涛济山僧树下草”,一字不差,其中是否寓有文章?

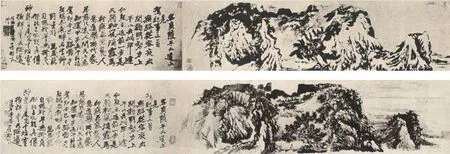

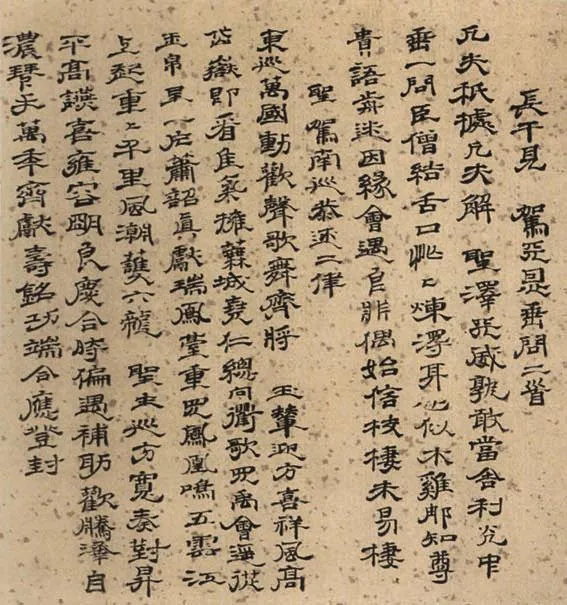

普林斯顿大学美术馆藏有石涛款书画卷,名为《广陵见驾书画卷》。共两段,一段为画,画上无款,有印二枚,分别为“苦瓜和尚”“四百峰中箬笠翁图书”。画部分有“大风堂珍藏印”“张爰”“大千”“古松园书画记”“潘氏涑筠珍藏书画印”“听琅玕馆”“云麾楼藏”等鉴藏印(图2)。书法苍劲有力,以楷中带行之书书之:

图2 [清]石涛(款) 广陵见驾书画卷 纸本墨笔 普林斯顿大学美术馆

图3 两件《广陵见驾》图伪品,见郑为《石涛》影印

客广陵平山道上见驾纪事二首:

无路从容夜出关,黎明努力上平山。去此罕逢仁圣主,近前一步是天颜。松风滴露马行疾,花气袭人鸟道攀。两代蒙恩慈氏远,人间天上悉知还。

甲子长干新接驾,即今巳己(当为“己巳”)路当先。圣聪忽睹呼名字,草野重瞻万岁前。自愧羚羊无挂角,那能音吼说真传。神龙首尾光千焰,雪拥祥云天际边。

清湘石涛济山僧树下草。

款下钤“善果月之子天童忞之孙原济之章”。有“不负古人告后人”“大千居士供养百石之一”“别时容易”“南北东西只有相随无别难”“敌国之富”“耦庵经眼”“古松园书画记”等鉴藏印七方。

这件书画手卷是张大千旧藏。书法和绘画两部分无关系,当是装裱者合而为之。绘画部分无款,从山石皴法和古松画法看,与石涛之作有不同,似非石涛手笔。

而书法部分令人生疑处颇多:

其一,款与《丹荔图》一字不差,都作“清湘石涛济山僧树下草”。两幅相同题识的作品,其落款一模一样,这样的巧合不免使人产生模仿之疑。

其二,“即今巳己路当先”中的“巳己”,当为“己巳”之误。石涛第二次接驾在扬州,时在康熙己巳(1689)。若此为石涛所书,这样的笔误不应出现(后文讨论的罗志希先生所藏《海晏河清》图右下所题“己巳”二字,便无此错误),此误当是抄录原作所致,最大的可能是出于作伪者之手。

其三,虽然《丹荔图》书法水平低,但对比可以发现,二者有惊人的相似,只是普大所藏此书翰书法水平高一些罢了。二者可能同时模仿一件今未见传世之石涛真迹(或《丹荔图》是对《广陵见驾书画卷》的模仿)。

对比二本“黎明努力上平山。去此罕逢仁圣主,近前一步是天颜。松风滴露马行疾,花气袭人鸟道攀”四句的书法,发现二者间架结构基本相同,如“黎明”“近前”“疾”中“矢”的书写、“鸟”的书写等等。

图4 [清]石涛 8开书画合璧册 罗志希旧藏

汪研山(1816—1883)《清湘老人题记》有著录云:

客广陵平山道上见驾恭纪二首:无路从客夜出关,黎明努力上平山。去此罕逢仁圣主,近前一步是天颜。松风滴露马行疾,花气袭人鸟道攀。两代蒙恩慈氏远,人间天上悉知还。甲子长干新接驾,即今己巳路当先。圣聪忽睹呼名字,草野重瞻万岁前。自愧羚羊无挂角,那能音吼说真传。神龙首尾光千焰,雪拥祥云天际边。清湘石涛济山僧树下草。〔4〕

与普大本相比,此中“恭纪”,普大作“纪事”。“无路从客”,普大“无路从容”。他者相同。或汪氏所录有误,若不误,其所见此作当另有其本。汪氏所录乃画上《题记》,并未注明是“丹荔图”中所见,故极有可能汪氏见流传另外一图上题有此作,且作伪的可能性较大。

郑为《石涛》一书124页,录有另外两件伪品,完全仿普大的山水画卷,只是笔法稚拙,乃水平较低作伪者所为(图3)。

三、海晏河清图

清李佐贤(1807—1876)《书画鉴影》卷二十四轴类著录《僧石涛画集屏画》〔5〕。其云:

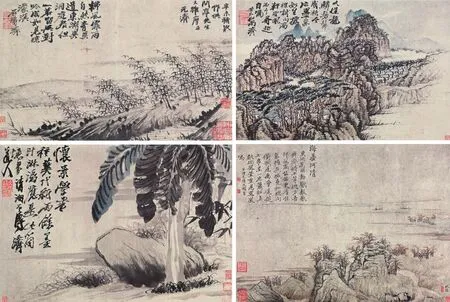

第一幅,高一尺一寸二分,宽一尺五寸。设色,细笔,写意。海上群山,枫林红叶,遥望沙岸泊舟,空阔无际。题在左上。又二字在右下。《海晏河清》:“东巡万国动欢声,歌舞齐将玉辇迎。方喜祥风高岱岳,更看佳气拥芜城。尧仁总向衢歌见,禹会遥从玉帛呈。一片箫韶真献瑞,凤台重见凤凰鸣。臣僧元济九顿首。真书共九行,押尾白文“原济”方印、白文“石涛”方印,“己巳”真书一行。

第二幅,高一尺有三分,宽一尺五寸九分。设色,松山重叠,林下藏村,题在左上:“人道龙鳞仿佛成,只今片墨气如生。披襟试向高轩望,风雨千寻起自鸣。苦瓜和尙济。”行书十行,押尾朱白文“清湘石涛”长方印。

第三幅,高一尺有二分,宽一尺五寸。粗笔写意,顽石一拳,芭蕉一树,蕉叶下垂,笔墨湿润,如闻雨过点滴声。也题在左上:“怀素学书,种蕉代纸,雨余墨汁淋漓,应是此个境界。清湘石涛济道人。”行书五行,押尾白文“冰雪悟前身”长方印,下角白文“博尔都”方印、朱文“问亭”方印。

第四幅,高一尺有七分,宽一尺五寸一分。墨笔,写意,平坡竹林。题在上:“拂风霏雨自然青,莫道东湖异洞庭。君但一茗留与对,吟成如见晓濛溟。石涛济。”行书八行,押尾朱白文“清湘”石涛长方印。“辛未补款作,供问亭先生大维摩正。元济。”真书五行,下角白文“辅国将军博尔都号问亭之章”方印、“寄斋所藏”方印。

李氏对四开画的情况描绘非常详细。

台湾历史博物馆编《渐江石涛石溪八大山人书画集》第60—63页,影印一《石涛书画合璧册》,罗志希藏,纸本,设色。其排列顺序与李佐贤所记有别,而四开作品状况与李氏所记正合。说明李佐贤著录书画册今尚在世(图4)。

此第一开画平坡竹林,题名为《清溪修篁》。第二开画芭蕉,题名《竹石芭蕉》。第三开画松山重叠,题名为《重山村居》。第四开乃是《海晏河清》。四开中博尔都之鉴藏印也相同。但李佐贤没有谈及的是其中三开都有“荦”朱文小印,此乃宋荦(1634—1714)的鉴赏印。说明此图曾为其所藏。

邵松年(1848—1923,或作1924)《古缘萃录》卷六载《石涛和尚诗画屏》〔6〕,书画各有四开。其中第一开,行楷七古一首,书石涛《登黄鹤楼》诗。第二开,设色山水,“山势嵯峨,万松层叠,依山村落,隐隐溪水,波平遥山争出。题在左上:人道龙鳞仿佛成”,此即罗志希旧藏中的第三开《重山村居》。第三开小楷七古一首,书《客云间留别智达上人兼呈赵双白》诗,同时又有大楷五律一首《新桂生香简友人作》。第四开设色山水,画“岩石起伏,红树参差,万顷澄波,远山如黛,舟泊平沙,遥接天际,清湘画中之极精细者,题在左上,右角下“己巳”二字,左角下“烹雪山房”一印,题《海晏河清》:“东巡万国动欢声……”款“臣僧元济九顿首”。此即罗志希旧藏的第四开《海晏河清》,鉴藏印章也相合。第五开,行楷五律一首《题雷焚古银杏树》诗,石涛多次书此诗,弗利尔还藏有一册页,其中有一开以此为画。第六开水墨山水,画“山坡临水,修竹万竿”,右角下有“守斋所藏”“辅国将军博尔都号问亭之章”之章,左角下“子孙保之”。补款在右。所述正是罗志希藏本中的《清溪修篁》。第七开楷书七律一首,书《登凌歊台》诗。第八开,设色芭蕉,题:“怀素学书,种蕉代纸,雨余墨汁,淋漓应是此个境界。清湘石涛济道人。”此即罗志希藏本中的《竹石芭蕉》。

台湾历史博物馆编《渐江石溪石涛八大山人书画集》第66—68页,另影印石涛款《书画合璧诗跋册》,也为罗志希所藏,共4开。第一页书《题雷火古银杏树》,第三页书诗两首,一为《秋日客云间留别智达上人兼赵双白》,一为《新桂流香简友人作》,第四页书《登黄鹤楼》诗,而其中第二页所书即为《登凌歊台》诗。此作有“砚旅藏本”白文方印,说明它曾为石涛好友黄又(字砚旅,又作研旅)所藏。邵松年也录有此印,但写成“砚旂藏本”,误。

也就是说,松年所见之八开,全为罗志希所收藏,只不过他将书画分开罢了。但此一分开,又恢复了李佐贤时四开绘画形式。李氏并未谈及另外四开书法之事。

《海晏河清》这幅画,李佐贤和邵松年都给予很高评价。此画右下小字注有“己巳”二字,作于1689年,也就是石涛第二次于扬州接驾之后的作品。“己巳”左侧钤有“画法”白文小印,此印在石涛其他作品中未见。此画在石涛作品中不算精彩,过于拘谨,但细审书法和印章,确系石涛所作。

四、松壑听泉图

台湾历史博物馆编印之《渐江石溪石涛八大山人书画集》〔7〕,影印石涛款一幅大立轴《松壑听泉图》,此图也见录于张大千编《清湘老人书画编年》中〔8〕(图5)。

此图有张大千题写签条:“清湘老人《松壑飞泉图》真迹,大风堂供养。”并有张大千另纸题跋:“石涛上人《松壑听泉图》真迹。甲子岁为康熙二十三年,涛师年四十四岁,精力弥满,画笔直迈前人,自成家数。书尤工整,与云林争道,无论并世矣。是岁康熙南巡,慕上人,召见平山堂并赐印章二,一曰‘齐庄中正’,一曰‘保养太和’。此幅上正中即‘保养太和’也。此图予得自故都厂甸宝古斋,乱后失去,又十年复得之香港,近二十年随予转徙南北东西,吁嗟老矣,不知更能相保于何时也。七十一年壬戌七月,八十四叟爰,外双溪摩耶精舍。”〔9〕

此图画苍松溅瀑、远山迢递,一人卧于山前,静心倾听。石涛画重气势,此图画气正合其视野开阔、布局奇警之特点。右上行书题写四行:

吴道子始见张僧繇画,曰:浪得名耳。已而坐卧其下,三日不能去。欧公云:古画画意不画形,忘形得意知者寡。数行墨迹,郁郁芊芊,学问文章之气,当不令瞽子抹煞。甲子新秋,清湘瞎尊者济并识于秦淮枝下。

款侧押“瞎尊者“(朱文椭圆)、“前有龙眠济”(白文方)、“老涛”(朱文长)三印。画的上部正中之处钤“保养天和”朱文方印。

其上钤鉴藏印,属于张大千的有“大风堂珍藏印”“球图宝骨肉情”“大千居士供养百石之一”“敌国之富”“南北东西只有相随无别离”等,属于朱省斋(1901—1970)的有 “梁溪朱氏省斋珍藏书画之印”“晚知书画真有益却悔岁月来无多”〔10〕,属于张大千之友、香港收藏家杨凡的有“谪仙馆珍藏书画至宝”“衡山杨氏”“谪仙馆题”等。此作清人画史著作不见,鉴藏者皆为大千身边之人。张大千也不知此作之来源,他得之于北京琉璃厂,流失又复于香港得之。

此画作者款云作于“甲子新秋”,大千云:“是岁康熙南巡,慕上人,召见平山堂并赐印章二,一曰‘齐庄中正’,一曰‘保养太和’。此幅上正中即‘保养太和’也。”此为误记。康熙第一次南巡,石涛在金陵见驾;1689年康熙第二次南巡,石涛在扬州平山堂见驾。而所赐印章的传说,也是在第二次南巡之时。

据清宫史料记载,康熙第一次南巡在康熙甲子(1684),是年九月二十八日启程,十月初十日登泰山顶,十月十九日自徐州府宿迁启程,并视察黄河北岸各项险要工程,十月二十六日行至苏州府,十一月二日在南京谒明太祖陵,十一月十八日回銮至曲阜孔子庙祭孔,十二月九日回宫。前后共六十天。也就是说,康熙首次南巡至金陵是在冬季,而石涛款《松壑听泉图》作于是年秋季,作于第一次接驾之前。张大千关于印章的诠说,没有根据。况且,其上所钤印并非“保养太和”,而是“保养天和”。

故此浅绛山水立轴是否为石涛所作,不免使人生疑。

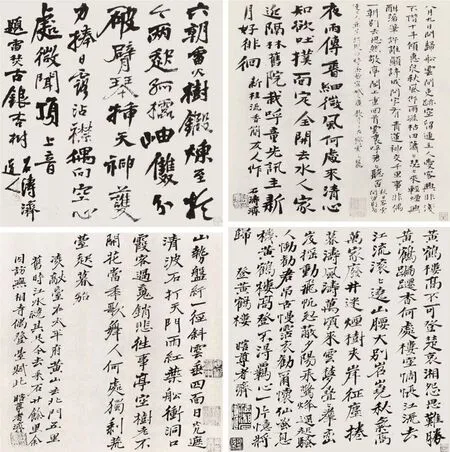

中国美术馆藏有石涛款12开册页,中国古代书画图录编号为京3—076(图6)。鉴赏七专家咸以其为石涛真迹。其中11开山水,纸本设色,每开纵19.6厘米,横23.9厘米,11开皆有印无款题,多为枯淡之笔,逸笔草草,颇有风味,当是石涛遣兴之作。最后一开为自题页,其云:

吴道子见张僧繇画,曰:浪得名耳。已而坐卧其下,三日不能去。欧公云:古画画意不画形,忘形得意知者寡。数行墨迹,郁郁芊芊,学问文章之气,当不令瞽子抹煞。大涤子偶意墨纸。(后押“膏肓子济”白文印)

优孟之似,似其衣冠耳,即衣冠而求优孟,优孟乎哉?余于古人神情有出冠之外者往往如是。

时壬午冬日坐青莲草阁,复展此纸,清湘老人济。

有“瞎尊者”“赞之十世孙阿长”二印。康熙壬午为1702年。作品符合此期石涛书法和用印的情况。这则题跋的书法,颇得晚年石涛自由洒脱之神韵。

图5 [清]石涛(款) 松壑听泉图轴223cm×76.5cm 纸本设色 张大千旧藏

将此最后一开题跋前一段与《松壑听泉图》题跋对比,除了第一句《山水册》题跋少一个“始”外,其余一字不差。若《松壑听泉图》为石涛所作,它与藏于中国美术馆的这套册页相差18年,居然在一件随便议论的文字中,出现与18年前所作作品几乎相同的题识。

故此我以为,张大千所收藏的这件石涛款作品伪作的可能性较大。绘画构图确有石涛特点,书法也具石涛特点。但书画皆有刻画痕迹。作伪者是一位对石涛生平比较了解的人,有较高作画水平,刻意在石涛接驾之事上做文章。这可能是一件隐藏较深的伪品。我不能肯定地说,作伪者就是张大千,但不排除这个可能。

五、两件与见驾有关的书翰

保利2009年秋拍有石涛款《诗书画联璧卷》,分为画与书两部分。画部分为赠“溪南老友吴兼山”所作之山水。书法部分共12段。此作为石涛真迹,留下很多珍贵的资料(图7)。

其中书法部分第六段书《长干见驾先恩垂问二首》:

凡夫只据凡夫解,圣泽天威孰敢当。舍利光中垂一问,臣僧结舌口忙忙。

炼得身心似木鸡,那知尊贵语前迷。因缘会遇良非偶,始信枝栖未易栖。

此为“长干见驾”,而流传较广的是“广陵见驾”。这首“长干见驾”诗很少有研究引述。两首七绝作于1684年。据诗中描述,此次康熙已经与石涛有直接接触。诗中所言“舍利光中垂一问”,也即在1684年11月初,康熙来长干寺之时,在众人之中,突然问接驾之僧石涛,使其一时结舌,无法回答,诗中充满了感激之情。当时他正因居狭小,心情颇为郁闷,而此中突遇圣恩,受宠若惊,觉得“始信枝栖未易栖”。

第七段录《圣驾南巡恭迎二律》:

东巡万国动欢声,歌舞齐将玉辇迎。方喜祥风高岱岳,即看佳气拥芜城。尧仁总向衢歌见,禹会遥从玉帛呈。一片箫韶真现瑞,凤台重现凤凰鸣。

五云江上起重重,千里风潮护六龙。圣主巡方宽奏对,升平高宴喜雍容。明良庆合时偏遇,补助欢腾泽自浓。琴手万年齐献寿,铭功端合应登封。

其中第一首诗见石涛《海晏河清图》之题识。而此二首另见于下面日本这件藏品。

京都国立博物馆藏有石涛《山水图册》〔11〕,本为谭嗣同(1865—1898)旧藏(本册总跋页“远遗堂印”白文方印,即为谭氏之印),后为唐才常(1867—1900)所有,才常子唐有壬(?—1936)转给时任南京总领事的日本外交官须磨弥吉朗(1892—1970)〔12〕。户田祯佑、小川裕充《中国绘画总合图录续编》第三卷272页影印此册,编号为JP104—054,为须磨家族之须磨未千秋之藏品,现归京都国立博物馆(图8)。

此册本12开,现存11开,纸本,淡设色,每开纵20.7厘米,横15.1厘米。最后一开总跋云:“戊辰十二月围炉灯下,草成十二册于树下。石涛济。”有“原济”“石涛”连珠印。作于1688年,地点在扬州大树堂。这11开山水乃石涛生平杰作。现存11开中,唯有最后一开有题跋,其他无题款。笔法纵逸,属粗笔山水一路,然用思微茫,脱略形似。无论用墨、着色,还是构图独创性等方面,都有新面貌,是石涛山水转换时期的重要作品。

图6 [清]石涛 十二开书画册之十二 中国美术馆藏

图7 [清]石涛 诗书画联璧卷局部 保利2009年秋拍

此册1开遗佚,后装裱者以一书翰代之,成12之目。此最后一开书法与上引《圣驾南巡恭迎二律》两首七律完全相同。款“石涛济道人稿”,下钤“善果月之子天童忞之孙原济之章”白文方印。

此册山水为石涛真迹,此页书法也是石涛所为。两首七律作于康熙己巳(1689),是石涛第二次于扬州见驾之后所作。与此册原12开山水非作于同年。款称“石涛济道人稿”。1689年接驾之后,石涛作此二律,并以之作画,同时留下多本书翰作品,可见他对此二诗的重视。

六、本月宗风与石涛的接驾

从《长干接驾》七绝二首,到《广陵接驾》两首七律,再加上《广陵迎驾诗》两首七律,石涛先后作有与康熙南巡相关之诗六首。而石涛研究界一般只言及广陵接驾诗两首,另外四首诗的发现,对人们更好地了解石涛此顷思想颇有帮助。

石涛一生于禅学,受影响最大的当为他的老师本月。旅庵本月(?—1676),俗姓孙,浙江宁波人,幼年出家为僧,初从临济宗玉林通琇(1614—1675),后拜木陈道忞为师。据清末守一空成编《宗教律诸家演派》,言木陈道忞禅师一系禅传谱系有二十八字:“道本元成佛祖先,明如杲日丽中天。灵源广润慈风溥,照世真灯万古悬。”〔13〕每句前四字为所传之辈分。石涛为“元”字辈(又作原),其师为“本”字辈。

道忞为禅宗临济派第三十四代传人,本月属此宗的第三十五代。1659年曾和法弟山晓本晢一道随老师道忞赴京,挂锡大内万善殿〔14〕。1660年5月,道忞和尚归山,留本月和本晢两和尚在京讲法〔15〕,本月驻善果寺,山晓驻隆安寺〔16〕。正像本月在《次答瞿庵大师见寄》诗中所说的:“特旨宣留驻帝京,旧交自尔隔孤城。”〔17〕本月在京极尽尊荣,顺治帝亲到善果寺听法,1660年皇贵妃鄂氏去世,特令本月入坛礼颂,足见其在京师佛教界的地位。本晢(?—1686),字山晓,四川长寿人,俗姓魏。康熙元年(1662)南返,主杭州佛日寺,康熙十一年(1672)归天童寺。本晢与梅清有交,梅清的文集中有与本晢唱和之作。其时石涛在宣城。石涛与本晢应有接触。

《五灯全书》卷七十五本月传载一段本月上堂语:“上堂:法无定相,弘之在人。若雷殷而雨施,如龙骧以虎骤。不用移身换步。直教保国安邦。遂喝一喝曰:诸禅德,还构得么?若也构得,自然水到渠成、风行草偃,帝乡阃外,顿令气霭生春。空谷穷陬,总使熙和种秀。殊胜中殊胜,禾登九穗,尽说丰时。奇特中奇特,风凛九垓,悉歌致治,方知帝道平平,恩光荡荡。虽然发大机、彰大用,还他出格人,提持出格智,透声色,显宗旨,须是没量汉,展演没量事。适当圣主隆兴,立见光腾法化。只如新善果,今日奉旨开堂。翊赞皇猷一句,又且如何通信。万国醉心尝大鼎,相逢携手上高台。”

此传又言及顺治帝驾临善果寺之事,有一段开堂语:“驾至上堂,高而无上,仰不可及,渊而无下,深不可测。仰不可及处,九霄象驭忽临。深不可测处,大地金轮乍转。闹市中普瞻至圣,禅床上共觐大威。始见皇仁溥博,圣泽濡长,瑞霭林泉,辉腾丛社。大众既叨盛世。复遇隆恩,毕竟如何仰酬厚荫。举起如意曰。无为而为,神而化之。”

此为本月在京中善果寺开堂说法之论,所谓“奉旨开堂”。此与其师山翁亲和皇家的倾向非常相似。本月享清廷国师之位,顺治帝所赐“天上无双月,人间只一僧”的对联并非一般的赞赏。本月还山之后,还在泗州塔院“建宝奎阁,敬奉宸翰”。石涛从师本月,并在泗州塔院接受系统的佛学知识,也接受了亲近清廷的态度。后来他有两次接驾康熙之举,三年京中生活中,与清廷关系密切,可能都与他的师门真传有关。我们在石涛的接驾诗中,读出了与本月“闹市中普瞻至圣,禅床上共觐大威”完全相同的口气。

作为明皇室之后,石涛如此亲近清廷,甚至说出了“臣僧元济九顿首”的话,语近谄媚,是不待多言的。石涛取如此之态度,有复杂的因缘。他的特殊的佛门因缘在其中起到关键作用。同样为明代皇室贵胄的石涛与八大山人,在对待清廷的态度上有根本不同。八大山人一生不忘旧朝,而石涛则明显亲近清廷,旧朝的感情较为淡薄。除了石涛的佛门因缘之外,还有两个主要原因:一是明亡时八大已是成人,他有关于他的家族鲜活的记忆,而石涛当时只有三四岁;二是石涛的父亲朱亨嘉并非为清廷所灭,而是命丧于南明隆武帝朱聿键(1602—1646)之手。

图8 [清]石涛 十二开黄山图册选六 20.7cm×15.1cm×12 纸本设色 1688年 东京国立博物馆藏

注释:

〔1〕道忞(1596—1674)属临济宗第三十四世,字木陈,号山翁、梦隐,广东潮阳人,俗姓林。依憨山德清受具足戒,为四明山天童寺密云圆悟的嗣法弟子,史称天童道忞。历住越州云门寺、大能仁禅寺、青州法庆寺等。灵岩继起(1605—1702),即弘储和尚。明末清初临济宗僧。通州(今属江苏)人。俗姓李,字继起,号退翁。二十五岁依汉月法藏剃发出家,历住天台山国清寺、灵岩山崇报寺、虎丘山云岩寺、秀州金粟广慧寺等。有《退翁弘储禅师广录》六十卷等。

〔2〕《蕉廊脞录》,见《清代笔记史料丛刊》,中华书局1997年版。

〔3〕钮琇《觚剩》卷八《粤觚》,清康熙临野堂刻本。

〔4〕据《画苑秘笈》,民国苏州画山楼刻印本。

〔5〕《书画鉴影》,清同治十年利津李氏刻本。

〔6〕《古缘萃录》,续修四库全书子部1088。

〔7〕历史博物馆1978年出版,此图见104—105页。此图曾经在当年台湾历史博物馆作的四僧展中展出。

〔8〕《清湘老人书画编年》,香港高氏东方艺术公司1978年版。

〔9〕 张大千题写签条,谓图名《松壑飞泉图》,而另纸跋文则谓《松壑听泉图》。

〔10〕 朱省斋“晚知书画真有益却悔岁月来无多”印文来自陈师道《后山诗集》卷一二《题明发高轩过图》诗。

〔11〕 西上実(实)以此画名为《黄山图册》。见北京故宫《紫禁城》杂志2014年7月号西上《石涛和芥子园画传》一文。

〔12〕此山水册接纸有吴震修题跋,其云:“此石涛山水册,有壬唐君之遗物,二十四年十月有壬嘱为重付装潢,云将贻赠须磨总领事,以为君回国时之纪念……锡山吴震修志。”吴震修(1883—1966),名荣鬯,以字行,江苏无锡人,曾留学日本,国民政府银行官员。此跋作于1937年。

〔13〕《宗教律诸家演派》,守一空成编,全一卷,光绪十六年(1890)由金陵刻经处刊刻。收于《卍续藏》第150册。

〔14〕《宗统编年》己亥十六年条:“冬十月十五日天童忞和尚奉旨开堂。春闰三月,遣右阐教僧法玺赍,敕召忞进京见万寿殿。传谕免礼,赐坐慰劳。叙谭毕,即谕万善、愍忠、广济三处,结冬上时携学士王熙、冯溥、曹本荣、状元孙承恩、徐元文至方丈问法。”

〔15〕《宗统编年》庚子十七年条:“四月敕封天童道忞宏觉禅师,赐银印。五月望,宏觉忞和尚归山,留嗣法本月旅庵、本晢山晓两和尚在京,开法善果、隆安两寺。上躬送出北门,门差刘之武送还山。御书敬佛一大字及御画山水蒲桃各一幅赠行。并送七宝庄严关壮绞,作天童山门护法。”《宗统编年》(继荫编纂,作于康熙年间,作者为灵岩继起弟子)收在《续藏经》乙编第七套,第十册。

〔16〕参见《宗统编年》康熙庚子十七年。

〔17〕《国朝诗的•方外》卷一。

——石涛研究三著