新型翻转课堂-混合式教学模式在诊断病理学教学中的应用初探*

齐 妍,庞丽娟,王 宁,胡建明,王良海,李 曼,邹 泓(石河子大学医学院病理系,新疆石河子832000)

【提 要】 新型翻转课堂-混合式教学是将传统教学模式的优势和在线教学的优势相结合,这也将是现代教学改革的必然趋势。为了提高诊断病理学教学效果,该文采用了混合式教学模式,在课前、课中和课后采用网络、教学视频、病例分析、学生微报告等多种不同教学形式,大大提高了教学效果,激发学生的学习兴趣和主动性。因此,通过将混合式教学模式应用于诊断病理学教学实践中,能够提高学生对本课程教学过程的满意度,提高研究生病理诊断质量与水平。

诊断病理学是研究生在病理学专业中掌握基本常见疾病病理诊断及鉴别诊断的一门重要课程,又是研究生直接参与临床病理诊断和大体取材实践的一门课程。2012年中华人民共和国教育部和卫生部联合推出“卓越医生教育培养计划”,其目标是通过“改革人才培养模式,创新体制机制”,培养能够适应我国医药卫生事业发展的高水平病理人才,提升我国病理诊断及服务临床能力和水平,提高病理行业国际竞争力[1]。因此,如何培养具有实战能力的病理医生,在教学中引入新的混合式教学模式和教学方法——翻转课堂,对研究生掌握诊断病理学这门课程就显得更为重要。

1 翻转课堂教学模式在国内教学中的应用现状、优势

1.1混合式教学的内涵混合式教学是新近几年教育领域中出现的新的教学方法,其是根据网络学习的概念发展而来,即以教师指导学生学习理论为基础,将传统教学方式(面对面的课堂授课形式)和现代化教育手段(数字化或网络化学习)相融合的一种新型学习方式[2-3]。目前对于混合式教学,国内外不同的教育者根据其理论基础、教学方式、教学目标和效果给出了不同的定义。有学者认为,混合学习指的是4个不同的概念:结合或混合多种网络化技术(如实时虚拟教室、自定步调学习、协作学习、流式视频、音频和文本)实现教学目的[4];结合多种教学方法[5][如以问题为基础(PBL)、三明治教学、案例法教学],利用或不利用现代教学手段产生最佳的学习效果;将任一种教学方法(如video、电影等)与传统教学相结合;将教学方法与实际教学任务相结合。在我国2003年首先引入了混合式教学理念[6],指出基于混合式学习的教学实践,既强调教师的主导作用(引导、启发、监督学生的学习过程),又充分体现学生的主体作用(主动、积极、创造性的学习)。

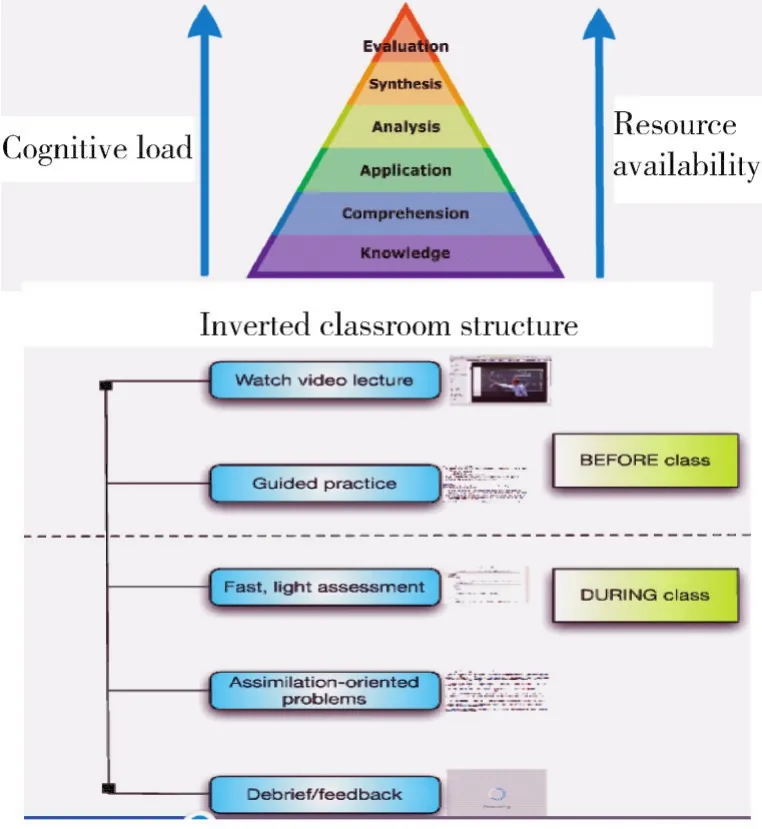

1.2混合式教学-翻转课堂概念的引入及应用2007年,美国化学教师提出了一个全新的混合式教学模式——翻转课堂[7],这种使传统的“课堂上听教师讲解知识,课后完成作业”的教学模式发生了颠倒,变成“课前学生自学教师录制的课程讲解视频,课堂上在教师的指导下完成学习项目或任务”。这一全新的教学模式提出后,逐渐在全球教育领域内得到推广,国内外学者纷纷对于这种教学模式进行探讨研究。最具代表性的为2011年美国富兰克林学院的Talbert R,经过其多年对翻转课堂教学模式的实践,归纳了翻转课堂结构图[7](图1)。分成课前和课中的教学课程规划,从而提高学生的学习兴趣,促使学生主动学习和研讨教学内容。

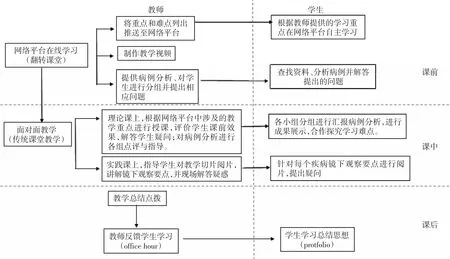

翻转课堂的概念提出后,近年来,国内学者对翻转课堂的新式混合式教学模式的研究也呈现逐年递增趋势,分别从学习理念、教学资源建设、教学方法探索及实践教学等方面进行研究,多角度研讨和运用翻转课堂的这种新型混合式学习理论[8-9]。在Talbert R的翻转课堂结构图基础上,作者也初步构建和设计了适合研究生《诊断病理学》这门课程的教学模式——基于“翻转课堂”的混合式教学模式,见图2。分为课前、课中、课后三大模块,从学生角度,可在教师的指导下,根据自己的学习特点、学习水平、时间等,选择合适的学习内容,借助计算机、网络平台提前进行诊断病理学基础知识的学习和预习;从教师角度,教师通过传统的课堂教学对学生课前学习的效果进行检测,并对学生学习中遇到的难点和重点的相关疾病的病理诊断要点进行答疑,在有限的课堂教学时间内,通过生生互动、师生互动的方式,大大提高课堂教学的效率,也大大激励学生学习热情。课后学生再根据教师整理的难点和重点进行消化吸收及在临床实践中进行运用。

图1 Talbert R的翻转课堂结构图

图2 适合诊断病理学教学的基于“翻转课堂”的混合式教学模式

2 翻转课堂新混合式教学在诊断病理学中运用

根据混合式教学及翻转课堂的理论依据,作者认为,混合式教学可以是多种形式的混合,如学习方式、资源、环境、理论等相互之间混合,只要教学系统要素中的任一要素是混合的,都可以称之为混合式教学。本次研究的重点应在于如何混合这些要素,使其实现最优化,有效地提高学习效果[10-11]。因此,在诊断病理学教学中,可以将临床资源、典型大体标本学习、典型教学切片、病例讨论、理论基础等所特有一些元素混合在一起,通过翻转课堂的模式设计进行制定教学内容和大纲。

诊断病理学这门课程涉及疾病的病因、发病机制、病理改变、鉴别诊断及临床治疗和预后较为广泛的内容,因此,要想学好这门课程,学生必须课前做好预习、课中做好实践、课后做好复习消化内容,翻转课堂恰恰符合这种模式。因此,要将翻转课堂很好地应用到诊断病理学教学中,需做到以下几点:(1)必须给学生提供在上课前提前学习知识的机会,如教学视频、典型疾病教学切片、不同系统重点内容大纲及教学案例等。(2)应该建立激励机制来激励学生在课堂前解决问题。例如,通过学生的论坛讨论或小测验的表现进行加分或评优。(3)及时向学生反馈其知识和学习成绩,并允许教师了解各个学生知识水平。(4)在线学习和课堂学习必须设计合理的结构。学习的内容和时间要有明确的要求,以便于学生较为容易接受。(5)针对在线学习的内容,教师不应在课堂学习上重复相同的内容,只进行相关疑难解答。(6)教师应促进和支持学生开展学习小组的建立并对学生进行监督。(7)学生的反馈对于翻转课堂的成功至关重要,对学习进度的反馈应在整个教学过程中反复进行,这也适用于在线学习。

3 诊断病理学教学中在线及课堂教学资源建立

3.1在线网络课程充分利用现有的网络资源和技术,建立诊断病理学多功能型的动态网络教学平台,这是诊断病理学翻转课堂的重要内容。病理诊断学中所常见的病例可以从中华病理网和华夏病理网寻找,将相关典型病例和教学图片设计到在线学习上。在线教学平台的研究、实现和应用,有效解决了学时不够、课本内容滞后、师生交流少及学生自学理念难以广泛体现等问题,符合当前翻转课堂教改的主流方向,也符合现代教育信息化和网络化的要求[12]。

3.2课程录像教师授课录像包括理论课及实践课,可以直接以视频方式进行,生动向学生展示教授过程,完全不受“时空”限制。理论课视频主要将每个章节的重点知识及相关疾病的诊断要点讲解清楚,实践课视频包括大体取材的过程中涉及的重要步骤和标本解剖结构中需要关注的地方,针对不同系统相关常见疾病涉及的送检标本规范取材。

3.3教学数字切片数字切片是利用全自动显微镜扫描系统,结合虚拟切片软件系统,把传统玻璃切片进行扫描、无缝拼接,生成一整张全视野的数字切片(也称虚拟切片)[13]。该切片并非一张静态图片,其包含了玻璃切片上的所有病变信息,该数字切片(超大空间、高分辨率图片)通过软件可以在电脑上进行任意地放大和缩小,可以观测到玻璃切片上的任何一个位置,模拟在显微镜上的放大、缩小倍数。随着现代医学教育信息化的发展,数字切片在医学形态学教学领域的运用日益普及[14]。数字切片打破了传统的切片教学模式,可以不受时间和空间的限制进行自主学习,极大地提高了教学效率,必将给医学形态学教学带来深刻变革。同样,针对诊断病理学所涉及的疾病,按照系统将临床常见疾病进行挑选典型病例,将所选切片进行数字扫描,可用于在线课堂或者实践课学习,这大大提高了教学的灵活性,也可以方便学生随时随地进行有效的学习。

4 诊断病理学考核方式的改革

考核是评价教学效果的重要手段之一,合理的考核方式对于教学效果具有重要的指导作用。为了培养学生的学习能力,体现其综合素质,对诊断病理学课程的考核方式做出了以下几个方面的探索。

4.1研究论文结合学术微报告诊断病理学的教学目标不仅要求研究生能够掌握相关病理学科的知识,还要求在专业病理各方面的能力也得到相应提高,培养能够适应国际化水平的科研人才。尤其是针对病理学专业研究生,不但要求学生掌握相关的专业知识,还必须对病理学科的国内外前沿知识及进展随时跟进,因此要求学生学习最新的美国国立综合癌症网络指南及WHO新分类,同时查找文献进行阅读相关的科研进展。针对这部分,采用阶段性的学术报告进行考核,每个学生至少1学年进行1次全英式学术汇报,由2~3个资深教师进行考评。也可以通过撰写及发表SCI科研论文的形式进行考评,由此大大推动研究生的学术素养。

4.2典型病例大体和镜下切片考核诊断病理学这门学科开设的最终目的是让学生能初步对每个系统所设计的常见疾病从大体和镜下进行识别和诊断,因此,大体标本的处理和取材及镜下病变的描述和诊断均是每个学生必考的内容。以消化系统中胃癌为例,首先学生必须掌握正常胃的解剖及组织学结构,因此,在接到胃癌根治术的标本时,要学会判断肿瘤所在位置、断端的识别(食管残端或者十二指肠断端)、肿瘤的大体类型(隆起型、溃疡型、缩窄型、弥漫浸润型)、肿瘤大小、肿瘤浸润深度,肿瘤距上下断端的距离,周围胃黏膜的情况、胃大小弯淋巴结数目。针对不同疾病进行规范取材,可以通过设定常见疾病的取材格式化报告形式,这样可以让学生针对不同疾病进行有序、规范取材。镜下切片病理诊断,可以通过学生在科室进行轮班,提前阅片和进行初步诊断,在临床实践中跟随带教教师进行学习。同时可从教学切片库中学习不同系统疾病的典型病变。

4.3临床病理讨论(CPC) CPC是病理教学中不可缺少的部分,在本科病理学各论教学中,每个章节均要进行至少1个典型病例讨论,要求学生在课前必须进行查阅病例中所涉及的临床症状和体征等相关资料[15-16]。因此,在研究生诊断病理学授课过程中,也会针对临床中所遇见的典型病例进行病例讨论,其中参与尸检工作也是进行CPC最好的手段之一。例如,研究生在学习系统疾病中,参与一次尸检工作,从了解死亡过程、大体解剖、镜下观察、死因分析这个完整的过程,就能够较为详细地了解不同器官的正常解剖和组织结构,同时重点掌握可能导致死亡所涉及的重要的器官病变,以及分析临床表现与病理学改变的相关性,找到导致死亡的主要死因和次要死因。在这个过程中,学生需要2~3个月的时间进行切片取材、阅片、尸检报告撰写及查阅相关资料,最终做出死因分析,因此非常锻炼学生阅片的基本功。

总之,通过在研究生诊断病理学这门课程中开展以上各种形式的混合式教学,同时以翻转课堂为教学模式,这样可以大大促进教师的教学效果,提高教学水平,锻炼学生自主学习和掌握知识能力,快速对相关知识进行消化吸收,并有效地运用于临床实践。