贾相军:未竟的申诉

刘畅

1991年,17岁的少年贾相军被判定为一起强奸杀人案的凶手,入狱19年。27年来,他坚称自己遭严刑逼供,定罪的依据均空口无凭,没有直接的物证。不断申诉,却始终连自己的案卷都难以查阅。今年6月中旬,山东省高级人民法院安排专人团队复查该案,僵持的局面,终有进展。

在新改建的房子里,贾相军夫妇抱着刚出生两个月的女儿

17岁“自投罗网”

一地烟头,越积越多。说起27年前的强奸杀人案,贾相军手中的烟就成了惊涛骇浪里的救生圈。自被判入狱便不停申冤,刑满释放也近8年,狱中患的白癜风已将这个中年人的面容染得斑驳。翻案近日似有进展,他在宾馆里向记者们讲述自己17岁以来的遭遇。屋中烟雾缭绕,一如至今仍扑朔迷离的“真相”。

1991年的夏至,正是山东聊城市北杨集乡宋刑庄收菜的时节,跟舅舅一起卖烟的贾相军,回到村里帮父母干活。6月24日早上8点半,他已经把自家地里摘的菜都卖光了。他将板车放到舅舅家,拿着身份证,独自去朋友家门口会见警察。一位身着便服的人带他前往聊城市公安局的保卫科询问情况。

贾相军是前一天从发小贾鸫口中得知传讯消息的,为的是一个月前的强奸杀人案。在聊城市东南郊的龙湾村北,京杭大运河西侧的环城湖边有大大小小的鱼塘。5月23日,村民抽水时,其中一个鱼塘里浮现出一具捆在自行车上的年轻女尸。丧命的女子身穿一件黑色夹克衫和牛仔裤,留着披肩长发,被发现时已全身膨胀。尸检之后,警方断定此女生前被人捂住口鼻、扼住喉咙,遭到强暴,终窒息而死。贾相军记得,这座80万人左右的小城里杀人的事少之又少,而女尸被发现时,市里还有一人因为争执,用台球杆打爆了另一人的脑袋。接连的命案在市里掀起大波,成为街头巷尾热议的话题。

警察联想到两日前龙湾村接到的一起报案,报案人的妹妹自5月20日下夜班便一直未归,再无音讯。公安局辨认后,认定女尸正是失踪的张桂玲,只有20岁。贾相军认识这位年初来此打工的东北女孩,她比自己大三岁,他们都曾在隆昌贸易楼做过数月的临时工,有过短暂的交集。警方发现了这层关系,拿着死者照片向贾鸫确认后,让他转告贾相军,“跟警察谈谈”。贾鸫曾让贾相军逃跑,贾相军说自己身正不怕影子歪,“我都没去过案发的地方,想警察找我可能就是了解下情况”。

他那时正过着最无忧无虑的生活,本就身材高挺、相貌堂堂,家里收成还好,自己在市里卖烟,挣钱多又轻松,晚上有大把时间和朋友玩,时常与贾鸫一众发小,住在贾鸫看管的仓库里。抱着帮忙的放松心态,他告诉警察,贸易楼的一个员工怀孕,让他去顶替几个月,当年1月,他曾与死者共事过一个月,后来自己就去卖烟了,只在3月前又在路上碰到过她两次。但笔录并未就此结束,警察又问他近几天在做什么,一个月前在做什么。“让我仔细回忆5月20日晚上的事,谁还记得清?”贾相军惦记着回家摘菜,就要起身离开。

宋刑庄路边纳凉的村民

“那就在院里好好想想吧。”警察不让走,贾相军才感到另有蹊跷。

“我先被铐在院中的水井上,又被铐到有蚂蚁窝的树上。”贾相军大声疾呼,遂被带进屋中,铐在暖气片上,挨着巴掌。晚上冒着细雨,他被转至公安局,双手分别被铐在床帮上。第二天一早,穿白大褂的警察取走他的唾液和血,又做了手模和脚模,复写笔录。6月27日,贾相军被刑拘,他被送往看守所外的审讯室。贾相军的噩梦开始了。

审讯室是一溜瓦房,贾相军见到院内十几名警察,有的光着膀子,腰里别着枪。审讯室里叫喊声震天,他被单独关在一间不见光的屋子里,七八个警察分成三班,不分日夜地让他认罪。“‘你要不认罪,揍死你送卫校700元解尸。警察抓着我的头往墙上撞,头、鼻、嘴鲜血直流,牙被磕掉三块。”拳打脚踢、电棒殴打、跪碎酒瓶子,贾相军被轮番“伺候”。而警察软硬兼施,告诉他即使认罪,未成年的他判刑后也可病保出狱。但头几天里,贾相军从未松口。

“我尝试过自杀。在看守所的院里,趁警察不注意,一口吞下一块指甲盖大的碎玻璃,结果却什么事也没有。”贾相军经受了七天七夜不眠不休的拷问,下巴被砸到水泥地上磕开,血流满面后,终于崩溃。承认杀人后,警察开始帮助他“回忆”强奸和抛尸的细节。贾相军记得,警察拿出一串钥匙,说是他扔的,贾相军已是待宰的羔羊,一口答应。而警察问他作案时周围有什么动静。“我说:‘有人经过。‘不对。接着就给了我一下。‘是不是有狗叫?我连忙应声。”

从审讯室转到监房,贾相军仍没少挨揍。“头发蓬松,眼神发呆,腚都打黑了。”他的狱友在一份证言里写道,贾相军晚上总在梦里说“打死我吧,我不活了”。而8月里的一天,提起公诉前,他一早被押上卡车,胸前挂着“强奸杀人犯”的纸牌,与挂着“盗窃犯”牌子的人一起,绕着城区游街示众。“我被警绳捆着,武警可狠呢,動一下就打,中午游街才结束。”贾相军起初希望有熟人看见,但他不敢抬头,不敢出声,很快就不再奢望。他难以感受周遭的动静,耻辱、麻木、绝望。“再不会有人相信我了。”

屈辱与觉醒

贾相军在老宅祭奠父母

贾相军的父母从电视里见到了游街的儿子,在他们看来,儿子已“失踪”一个多月。这段时间里,他们开始并未在意。直到出事三天后,贾相军的父亲贾丘问贾鸫,才知道儿子被带去了保卫科。他去要人,险些被行政拘留。警察不请自来,一次次到贾家搜查。贾相军的母亲念霞乃一介村妇,一见到警车,就吓得藏进被子里。但怕归怕,她家三个孩子,数老二贾相军最老实,没人信他有杀人的胆儿。可她能见到儿子,还要等再过四个月,贾相军被判刑之后。那时,她已经疯了。

当年10月22日上午,聊城中院开庭。贾相军回忆,在庭上不论是检方的指控,还是法官问话,他只是哭。当时除了公检法的人,还有两个律师,其中一个是贾丘聘请的,“律师拿着一张纸念,说我未成年,希望量刑时予以考虑”。庭审一个多小时就结束了,合议庭当庭认定贾相军犯强奸杀人罪,因作案时未成年,从轻处罚,判处死刑,缓期两年执行。法警于是押着他走出法院大门,书记员突然追过来,隔着十几米问:“上不上诉?”他开始没回答,法警提醒他,现在成年了,上诉可能会改判死刑。等书记员走到他面前,他便回答不上诉,签字按了手印。同年11月9日,山东高院下达刑事裁定书,核准中院一审判决。一个多月后,贾相军转入聊城监狱。

一审判决下来不久,话本就不多的母亲逐渐不再理人,整日念叨“我儿子没做这样的事”。年底,一家人探监。贾相军说,他的父母听着他哭诉自己的遭遇,看到他衣服下面的伤痕,“我妈拉着我的手,说有鬼缠着我,让我跟她回家。我知道她的精神已经很不好了”。

然而,贾相军自此从绝望里缓了过来。“就算为父母,我也要活下去。”為了申冤,他全力提高自己的素质。原先从不读书看报的贾相军,在狱里把报纸视作珍宝。“各种报纸,我都会要来看,别人不给,我就用方便面和他换。”他把跟冤案有关的报纸珍藏起来,其他的废旧报纸用来练字。他让狱警帮忙报了专修学校的函授班,“全是为了写申诉状”。“会写字不够,还得知道怎么写。”为此,他又学习法律,上了两个函授大专。

但1991年底时,被抓起来半年后,他却对自己的“作案经过”和冤屈降到自己头上的原因仍一头雾水。直到次年1月,一名狱友将一份贾相军刚刚招供后就登出的当地报纸递给他,上面有一篇侦破强奸杀人案的纪实通讯。“我一看,就明白是怎么回事了。”

那篇名为《智破疑案壮我警威——聊城市5·20重大强奸杀人案侦破纪实》的报道中记述,贾相军曾多次写求爱信追求张桂玲,均被拒绝。5月20日早上,他碰到张桂玲,聊天中得知她下班很晚,提议送她回家。晚上10点半,张桂玲下班,二人相遇。行至运河堤旁,贾相军开始拥抱张桂玲,并企图发生关系。张桂玲拼死抵抗,但贾相军压住她,堵住她的口鼻,扼住她的脖子,发泄兽欲。张桂玲的头猛地向后一停,断了气。慌张的贾相军把她兜里的钥匙扔进南侧的湖里,用她的腰带把尸体捆在自行车上,沉入养鱼池底。他在狗吠中逃离现场,到运河堤上睡了一夜,第二天一早来到贾鸫看管的仓库,假装前一晚同贾鸫和另一位好友马东睡在一起。

贾相军细数其中的“谎言”,动机和作案时间是引火烧身的关键,它们源于一张示爱的纸条和一张卸货单。他承认与张桂玲同事期间,给她递过一张纸条,但那是他的一位熟人梁虎想追,怂恿他转交的,他只记得落款是自己的名字,不过也懵懵懂懂地照做了。“我从没想过追她,何况4月时家里做媒,我已经和一位姓肖的姑娘定了亲。”而5月20日案发当晚,贾相军并不是假装与贾鸫、马东睡在一起,假造不在场证据。贾相军回忆,那日前后的一周,他们都住在那个仓库里。“报道中说贾鸫、马东一致否认,又有一张20日的卸货单,上面有另外两个人的签名,当晚是他们四个住在一起。但是审讯时,我见到过那张卸货单,上面分明写的是21日,而且20日那天,本来就住了5个人。”

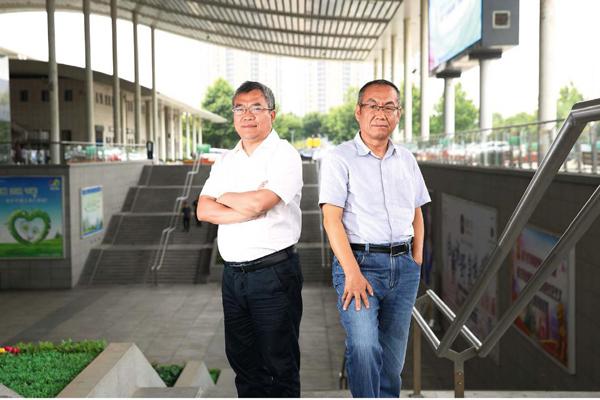

贾相军的代理律师周泽(左)、杨学林

当年,他把这些疑点告诉来探监的父亲。贾丘也有一份相同的报纸,他在报纸上把每一处虚假的证据都画线、编号,3000字的通讯标记了近30处。为了逐一反驳,他询问证人、模拟现场的作案路线;托关系找人,探查案卷中的举证;买来40多本法律书研究法条;与贾相军探讨物证中的漏洞。

“狱友提醒我,现场采集到精斑或血液,只要比对血型,就能确认是不是凶手。与父亲见面时,我就把这些告诉他。”贾相军记得,为了留下刑讯逼供的证据,他还请狱友写下见到他伤痕累累的证明,摁上手印,在父亲来探监时,趁狱警不注意,与写在报纸上的材料一起,扔给三米高玻璃围挡外的父亲,贾丘把材料藏在裤裆里,带回家去。而有一次,贾相军的弟媳妇带来了照相机,在和他通话时,照下了他缺了的牙和下巴上的伤疤。“照相被狱警发现了,但我爸坚持说是为了给家里老人留个影,最终也没有管。”

传递着信息和材料,父子俩在监狱内外相互扶持,踏上漫长的申冤之路。

狱里狱外的申诉长跑

“我的思想是干净的,不需要改造!”在监狱里,贾相军身上的伤口逐渐愈合,但他始终拒不悔罪。“记得有一次,监狱床头牌的案别上,写着‘强奸两个字,我拽下来扔在地上,和狱警们激烈地争吵。”心里苦闷时,他就跟狱友打篮球,或是在日记里向母亲呼喊。而更多的时候,他看名人传记,给自己打气。“邓小平、彭真,还有南非的曼德拉都进过监狱,跟他们相比,我也不能放弃。”

在狱友眼里,贾相军待人随和,却十分怪异。干完一天的活,别人打牌、看电视,他写申诉状、看报学习,并不会让他显得有多格格不入。但他干活不要工分,后来不干活,也不要减刑,而狱友之间聊得最多的也正是这些。“连减刑都不要,让人无法理解。”崔西与贾相军在狱中相识11年,因他是大学生,贾相军与他十分亲近。“他只聊冤案,没多少人搭理。”崔西回忆,狱里的人对他的申诉不抱希望,也无所谓是否有冤屈,但见他坚持久了,也心生同情。“高院来人问过他,后来又没了音信,大家替他惋惜,说他‘又没把握住机会。”

贾相军将困难看成对自己的磨砺,越来越沉稳。崔西记得,刚与贾相军接触时,他一听说法院要来人找他,“非常亢奋,走路都不稳”,其他狱友激他,他也会着急。但后来他把这些看淡了,只专注于冤案,一遍遍写申诉书,申诉没有进展就写血书。他对自己被刑讯逼供的经过、案子中的疑点、申诉相关的法条、法院的回复,乃至承案的法官、警察的名字、履历,都倒背如流,甚至聂树斌一类冤案的来龙去脉,也了如指掌。

“狱警大都知道我会配合他们工作,不逃跑、不惹事,但必须申冤。”贾相军告诉我,监狱后来给他安排了相对宽松的申诉环境。父亲探监时,他把冤案平反的報纸拿给父亲,相互鼓励,还会指导父亲上访的步骤。崔西记得,每次和父亲见完面,是他最高兴的时候,“感觉又有了希望”。

在监狱外,贾丘扛起了所有重担,“屈打成招”成了他在村中的口头禅,他的家被日复一日的申诉、上访拖垮。

“他家原先在村里属上等,夫妻俩都能干。”贾南是贾家的邻居,比贾丘年纪轻些,他说,贾丘一直是村里的小队长,特别要强,处处和别的小队比,人家有拖拉机,他也要有。这股心气用在自己家里,他种菜一绝,媳妇种得一手好棉花,“别人一亩地要是能挣一千,他家就能挣两三千”,20多年前盖的砖房也是当时村里数一数二的“豪宅”。

可自打出了事,他跟村里人的话题便几乎只有冤案。“他也顾不上种菜了,跑完聊城奔济南,去完济南上北京。”贾相军的弟弟贾淳回忆,父亲把列车时刻表抄在一个本上,专挑便宜的坐,“有一班去北京的火车才31块钱”。但为了筹钱上访,家里还是得卖树、卖粮食,“有一年揭不开锅,只能向邻居借粮吃”。而他不愿提自己的苦,唯有一次去北京上访,在济南被关了一个月。贾淳到聊城火车站接他,见父亲饿得面黄肌瘦,回家后却只能就着酱油汤吃馒头。

村里人嘴上同情,心里却因为法院的审判而将信将疑,更有人刺激贾丘,“还队长呢,儿子都进监狱了”。贾丘气得不吃不喝,回家倒头就睡觉。比贾相军小三岁的贾淳受歧视最深,他在学校里被叫“强奸犯的弟弟”。学校待不下去,家中断了收入,大哥又常年不在家,贾淳17岁便外出打工挣钱,家里只剩下精神异常的母亲。

据村民们说,念霞从没和人吵过架,“贾丘跟人闹矛盾,她都向着外人”。但儿子入狱后,她不但不认人了,自理能力也丧失了。贾淳记得,父亲上访时还要给她做饭,但母亲后来出门就走失,还曾经跳过河,被村民救起才捡回条命。他们不得已,只能把母亲反锁在家里。“她很害怕,想逃出去,慢慢连饭也不会吃了,给她留包方便面,她要不直接吃了,要不就用凉水来泡。”

贾丘顾不了妻子,咬着牙也要去申冤。贾相军算过,在他入狱期间,贾丘到聊城中院、山东高院申诉180余次,赴最高法院、全国人大等中央机构上访50余次。除了上访被送回,聊城中院在一审判决后两次驳回申诉请求。1997年时曾出现过转机,最高法院给山东高院发内部函,认为原裁判事实不清,要求查明。贾丘高兴,跟村里人说“年内孩子就能平反了”,等来的却是5年后山东高院的驳回申诉通知书。

直到2010年12月21日,三次减刑后,贾相军刑满出狱,他回到老宅,见母亲独自坐在院中。“她身上脏兮兮的,我在她面前跪下,哭着告诉她,儿子回来了,她却只是呵呵地笑。”贾相军说起案情,激动时会站起来手舞足蹈,而只要提起母亲,他就会落泪。“她已经不认识我了。”

阅卷无门,27年原地踏步

贾相军出狱那天,村里来了10辆车接他。虽然过了19年,贾相军的样貌变化不大,短头发,白白净净的。贾淳说二哥对外面的世界有些陌生,“没见过汽车,把车门都拉错了”。城中高楼的起伏变化,他只是一扫而过,头等大事是去照相馆,昂起头,把狱里拍过的门牙和下巴的伤疤又照了一遍。

回家看过母亲,村里摆了十几桌欢迎他。村中的老人都认得他,和贾相军年龄相仿的也变化不大。贾南说:“那时也没人想案子,只觉得是自家孩子终于回来了。”席间,他们塞给贾相军钱,他也不要,再塞给他,他就扔在地上。后来有人帮他捡起来,有四五千块钱,硬交给他,他才收下。“我家已破败不堪,墙塌了,我回来时也无法再住。我拿那个钱买了辆摩托车,当搬运工、装修工。”贾相军知道,他要接下父亲的重担,申冤、养家。

贾相军开始尝试适应新事物,学着用电脑、手机,回来三个月就结了婚,“对象带着两个孩子,没有嫌我穷,也知道我坐的冤狱”。贾相军打工赚了些钱后,在老宅旁边盖了自己的房子,但条件很差,屋里脸盆里的水,冬天都会结冰,冻得老婆孩子盖着头睡。“老婆抱着孩子哭,我就安慰她日子会好的。”

在村民看来,日子虽苦,但贾相军变化不大,仍待人和和气气,春节时还帮写对联,只是出外打工,与村民交流不多,不会像他父亲一样谈自己的案子。只有贾相军自己知道,那是他有意为之。“村里人聊天无非就是闲话,对我一点用也没有。”曾经的闲言碎语对父亲和弟弟的伤害,令贾相军心中仍有芥蒂,他觉得村子如今只是他居住的地方,别人问他案子,他会礼貌地拒绝,“那是我自己的事情,与你无关”。

那些曾经与自己案情有关的人,贾相军四处寻访、核实。他找到贾鸫,得知发现尸体后,警察抓进去很多人。他被捕后,贾鸫也被拘留了一个月,询问5月20日晚上的事。“他们拿警棍、电棒吓唬我,说别人都说贾相军晚上没一起睡,怎么就我说的不一样?”贾鸫说自己听警察一说,心里害怕又没底,就改了口供。贾相军回来后,他和马东把当年5月20日晚,他们在仓库里一起睡的事写成证明,摁上手印。

作案时间的证据被“突破”后,贾相军转向自己的“作案动机”。关键的证据来自山东高院在1991年11月的复核报告。报告中记述,他住在龙湾村的远房表姨、表姨夫当时说,贾相军在同张桂玲谈恋爱,还让他们帮着提亲。而在本刊采访期间,贾相军当着记者的面,跟表姨通话,他们夫妇二人表示:贾相军有次问起过那个人,但从未提亲,也不知他在同张桂玲谈恋爱。

不过,包括复核报告在内的所有材料中,证言的出入并非最关键的问题。2014年9月,经其他律师介绍,贾相军拿着材料到北京找到杨学林律师和周泽律师。他们发现,复核报告里说,虽然没有直接证据,但被告人的口供与尸体检验、现场勘查等情节吻合,“大量的间接证据可以认定是贾相军作案”;又在通讯里看到“十余名干警吃住都在看守所,拉开攻坚战的序幕”和“审讯又持续了7天”的表述,觉得存在刑讯逼供的可能,认定贾相军是“活着的聂树斌”,没有丝毫直接物证,仅凭口供就定了罪。

两位律师免费接下案子,却遇到层层的疑惑和阻碍。

“复核报告里说,尸检时提取出少量精斑,但因泡在水里时间过长,无法验出凶手的血型。但发现尸体是在案发三天后,时间并不长,且按理说,精斑更难检测,能测到精斑,就应该能测出血型。”杨学林向我细数他的困惑。他们随贾相军勘查案发现场,龙湾村如今已成高耸的龙湾小区,那片水域仍在,芦苇已有一人多高。他们发现,贾相军认罪后,警方并没有带他到现场做过辨认,这在他们看来十分反常。“即使在逼迫下,聂树斌案也进行了现场辨认。仅凭口说,怎么能保证路线的真实性?”

本刊记者致电当年聊城中院的审判长,得知因年代久远,他已“不记得了”,复询问聊城市公安局,被转至东昌府区公安局,未得回信。杨学林告诉我,相比于聂树斌案,此案没出现“真凶”,若想翻案,只能从疑罪从无的角度入手,证明“没有不能启动疑罪从无的证据”。当前遇到的困惑,检验贾相军的说法是否属实,需要案卷来解答,或是从中找到直接能够否定的贾相军犯罪的证据;或是找到案卷中有罪供述,同当时证人证言的矛盾之处。但是,27年来,賈相军和他的律师从未看过案卷。“之前没有让被告人看过案卷,就驳回了申诉,他们驳回的依据是什么?”周泽十分不解。

然而,自2012年至今,贾相军赴聊城中院和山东高院37次,希望阅卷的请求均被拒绝和推脱。“我从业16年来,从未遇到过这样的情况。”周泽回忆,2014年他们接到山东法院通知,在聂树斌案阅卷同一天,赴山东高院阅卷。法官从门口把他们接到信访大厅等待,立案庭的庭长告知他们,没有立案前,律师阅卷不符合法律规定。“我当即拿出一本《刑诉法》给他,没有找到相关法条。”又说即使律师无权阅卷,贾相军作为当事人复制案卷是没有争议的。“他起身请示领导,回来后说:‘阅卷问题以及申诉能否受理问题,他们研究有分歧,当天不能定。”此后,相关负责人便一直不在。经本刊证实,山东高院最近告知他们,承办法官出差,但已组成团队复查贾相军的案子,尚没有案号。

“律师的责任就是为立案和审判提供针对性的意见,不让阅卷,案件都不了解,我们怎么写申诉状?倘若案卷中没有问题,律师还能够帮助做当事人的工作,建议他不必申诉。”周泽告诉我,从代理律师的工作来看,他们原地踏步了四年。这四年里,贾相军做上了小包工头,自己的亲生女儿刚刚出生,而他的父母已相继去世。

(文中除贾相军外,其余皆为化名)