繁花、婴戏与骷髅:寻觅宋画中的端午扇

◇ 黄小峰

(作者为中央美术学院人文学院副教授)

郭熙在《林泉高致》中提出了两种不同的看画之法:

山水大物也,人之看者须远而观之,方见得一障山川之形势气象。若士女人物,小小之笔,即掌中几上,一展便见,一览便尽。此看画之法也。〔1〕

团扇正是“掌中”所看的画。对于什么东西适合画在扇子上,怎么画合适,如何观赏,宋代的鉴赏家或许已有一套规范。如何从存世那些早已从原初语境剥离开来的团扇画面,一窥宋代人的视觉规范?〔2〕

跨越阴历四、五、六月的夏季是扇子的季节,进入盛夏的标志是五月的端午。存世的宋画中有相当部分是团扇画,这些作品中哪些是用于端午的扇子?作为重要的节气和节日,端午与画扇究竟是怎样的关系?

一、何谓“端午”?

虽然特指阴历五月初五,但广义上的端午是整个五月的缩影。宋代的端午常称作“天中节”。《岁时广记》解释为:“五月五日,乃符天数也。午时为天中节。”〔3〕所谓“天数”,是《易•系辞上》中所说的一、三、五、七、九,“五”恰好位于这五个阳数的正中间。而午时又是太阳最高,阳气最旺的时候,所以五月五日午时为“天中”。严格来说,这一天是夏至,它是一年中阳气的顶点,之后逐渐转阴,至冬至达到阴气的顶点。夏至一般不在月初,而是在五月中后旬,它恰恰被认为是端午的来源之一〔4〕。端午和夏至既有区别,又有紧密的联系。前者时间固定,更具节庆意义,后者时间不固定,更具天文历法意义。它们合在一起,使得五月成为一年中最重要的时节之一。在南宋杭州,五月的午间,人们要烧整整一个月的香,其重视可见一斑〔5〕。

图1 [南宋]无款 夏卉骈芳图扇 23.7cm×25.2cm 绢本设色 故宫博物院藏

重视常常是出于害怕。五月为“恶月”,被认为是阴阳相争之时,鬼怪肆虐。五月天气迅速变热,日照强烈,多发各种瘟疫和疾病。节庆的目的之一就是为了转“恶”为安。古人也相信五月是祈祷丰产的季节。在宋代,端午前后正是粮食生产的关键时节。宋人的主要粮食作物是二麦(大麦、小麦)和水稻。约在四、五月间,二麦成熟,与此同时,麦子收割过后,水稻也在五月插秧〔6〕。古人已经在月令中标示出了这个关键时期,即位于“立夏”与“夏至”之间的“芒种”,古人称为“五月节”,“言有芒之穀可稼种也”〔7〕。芒种的时间与端午常有重合。民俗节日和天文节气相互交织,使得五月在一年中占据特殊的地位。

二、扇与端午

端午月的主题是降火消灾,万物生长,地祈丰产,人祈健康。既是生活用品也是艺术品的扇子,是表达与见证这些祈求的途径之一〔8〕。

尽管“端午赐扇”在唐代已是一项宫廷礼仪,但宋代更为制度化。每年端午,一定品级以上的官员们得到的赏赐物中都会有团扇,其中又依官品高下有银装和无银装之分〔9〕。南宋时“端午扇”成为特定称谓〔10〕。这类扇子大致分工艺扇、御书扇、画扇三类。赏赐“画扇”可能到南宋才成为惯例。根据秘书省官员的记录,每年端午节所赐的四把团扇中,有工艺扇和草虫画扇各两把〔11〕。皇室也于端午节赏赐给宫廷内眷、宰执、亲王以画扇,其中最特别的是“御书葵榴画扇”,一面是帝王书法,一面是宫廷画师所画的蜀葵或石榴花〔12〕。

官僚文人、市井百姓也在端午节馈赠扇子作为礼物〔13〕。大部分的扇子来自于市场。北宋开封城里有好几个专门的“鼓扇百索市”,专卖端午所用的小鼓、扇子和五色索线〔14〕。南宋更是有专门的扇子铺和画团扇铺〔15〕。

端午的主题是辟邪消灾。因此,端午节的扇子有时也被称作“避瘟扇”〔16〕。扇子之所以能够具有这样的功能,从科学角度而言,是因为它用凉风驱走了暑热可能会带来的疾病;从信仰的角度而言,是因为扇子扇走的是邪气,而且扇面上装饰的吉祥图样也具有辟邪的功能。开封“鼓扇百索市”中所卖的扇子,有一种特别的纹样:“小扇子,皆青、黄、赤、白色,或绣成画,或镂金,或合色,制亦不同。”〔17〕这种五色扇子,与端午的五色彩索相似。而孟元老把端午所用带图案的扇子统称作“花花巧画扇”〔18〕,却未告诉我们具体包括什么“花花”。

比图案更复杂的是完整的图画,扇面其实就是一幅于掌中欣赏的画。用绘画装饰扇面有审美目的,但想必也要契合并能够加强“避瘟扇”的功能,体现避邪消灾的内在需求。

三、花草世界:端午的图像标志

端午首先是时间概念,如何标志出这个特定的时间?

五月是花草茂盛的时期,予人印象深刻的是蜀葵、石榴花、萱花、栀子花、菖蒲、艾叶,所谓“葵榴斗艳,栀艾争香”〔19〕。一种以鲜艳的色彩见长,一种以芬芳的气味为主。虽然这些花草一般都有数月的花期,只要气温合适可开到初秋,但最盛期都是在五月。在端午节时把这些应景的花草挪到家中(或盆栽,或瓶插),才意味着那个抽象的端午时节到来。无论穷富,端午一定要在家中插上这些花:“寻常无花供养,却不相笑,惟重午不可无花供养。”〔20〕最华丽的是皇室,“以大金瓶数十,篇插葵、榴、栀子花,环绕殿阁”〔21〕。

插在瓶里和画进画里,具有相同的功用。户外赏真花、室内插瓶花、手中看画花,端午的花草把不同的视觉空间连成一体。

元代的虞集曾见过一幅宋高宗的“谖草诗”团扇,“谖草”即萱草,当时应该配有宫廷画家的萱草图,是端午赐扇〔22〕。在存世的南宋团扇画中,有多件“蜀葵图”。和插花一样,画扇中的端午花草常常会组合起来。《夏卉骈芳图》团扇(旧题南宋鲁宗贵)即是一例(图1)。画面以粉红的蜀葵为中心,左边陪衬黄色的萱花,右边陪衬白色的梔子花。萱花的花朵和百合接近,但叶子如兰叶。梔子花有单瓣和重瓣,常见的观赏用栀子花是重瓣,称为“大花栀子”。而画中是单瓣栀子花,花瓣六片,称为“山栀子”。其特征是花瓣中间有一个高高的管状花心,旁边深展出六根花蕊。

图2 [南宋]无款 夜合花图扇 24.5cm×25cm 绢本设色 上海博物馆藏

图3 [南宋]无款 苹婆山鸟图扇 24.9cm×25.4cm 绢本设色 台北故宫博物院藏

图4 [宋]无款 人物图页 29cm×27.8cm 绢本设色 台北故宫博物院藏

能够成为端午画扇的主角,蜀葵、榴花、萱草、栀子自然有别的花草无法替代之处。蜀葵颜色鲜艳而丰富,花开五色,常被称作“五色蜀葵”。“五色”象征阴阳调和,正是端午的主题。蜀葵是锦葵科植物,其下除了蜀葵属之外,还有锦葵属、秋葵属、木槿属、棉属等等。古人很早就认识到蜀葵与木槿、秋葵(也称黄蜀葵)之间的相似性,也知道蜀葵与花形较小的锦葵之间的关系。蜀葵和木槿、秋葵之间还形成一个很好的连续。蜀葵最早,在端午前后盛开。木槿次之,古人认为木槿是夏至的时花。而秋葵在夏末、秋初盛开。这些锦葵科植物的共同特点就是植株高大,花色鲜艳,种植广泛,同样重要的是,它们还是很好的药材。蜀葵花颜色多样,有深红、浅红、紫色、黑色、白色,以红、白二色最常见,是妇科疾病的良药,可治疗女性带下。唐、五代时期的月令书《四时纂要》讲到端午日要制作药物:“蜀葵赤白者,各收阴干,治妇人赤白带下(赤治赤,白治白),为末酒服之,甚妙。”〔23〕金代医学家张元素进一步阐明原理:“蜀葵花,阴中之阳也。赤者治赤带;白者治白带;赤者治血燥;白者治气燥,皆取其寒滑润利之功也。”〔24〕

可见古人认为蜀葵花虽然生长在盛夏“恶月”,但恰恰是阴阳相调的花,调和盛夏的燥热和火气,可以去火润燥,通便利肠,因此可治疗妇科疾病,甚至于还是治疗胎位不正和催产的良药。与之类似,栀子的花和果实也是很好的药材。药性与蜀葵相似,性寒,可去除五脏中的热火邪气,而且也特别用来治疗产妇临产下痢以及产后的疮毒〔25〕。萱草也是如此,同样是凉性,消肿去毒,调解内脏,让人舒适忘忧,所以又称“忘忧草”。萱草与女性关系尤为密切,人们相信怀孕女性佩戴就会生男孩,俗称宜男,对于产后哺乳的女性来说,常用来治疗乳房肿痛,保证乳汁流畅〔26〕。端午“恶月”的一个重要习俗是采药、制药、用药,因为药是最有效的辟邪物。复杂的药方是医生的事情,但普通人也会准备一些预防性的药物。端午时人们会制作一种香药,把蜀葵、艾草、菖蒲等端午花草捣碎混合在一起,可以去除夏季的蚊虫。甚至于,这种香药还可以治疗“蜂蝎螫毒”:“五月五日午时,收蜀葵花、石榴花、艾心等分,阴干为末,水调涂之。”〔27〕

随身携带端午画扇,相当于把辟邪去病的花草携带在身上。南宋皇家在端午节时要赏赐宫廷内眷和朝臣许多礼物,根据《武林旧事》和《梦粱录》中“端午”条目的记录概括起来可分为几种:1. 模拟端午花卉(用珠宝编织而成):翠叶五色葵榴∕细巧镂金花朵。2. 扇子:金丝翠扇∕御书葵榴画扇。3. 五彩丝线:真珠百索/百索彩线。4. 鼓:银样鼓儿。5. 宗教护身符:钗符∕符袋、经筒。6. 香药:香囊、软香龙涎佩带。7. 纺织品:紫练、白葛、红蕉、香罗∕艾虎纱匹段。8.食物:糖蜜韵果、艾朵、蒲丝、彩团、巧粽。吃、穿、用全部包括在内。五彩丝线、宗教护身符、香药、食物这四类的辟邪含义很明显。纺织品质地透薄,是盛夏避暑必备。尤其是上面多有用艾叶做成的老虎图案,而且颜色鲜艳,具备“五色”,因此辟邪含义也很明显。鼓是一种传统的辟邪物,用声音驱走邪气。用珠宝编织的端午花卉以及扇子这两类都是在人为模仿端午的时令花草,只不过一个是编织的方式,另一个是用绘画的方式。

作为端午节重要的时令花卉,鲜红的石榴花与常被称作“一丈红”的红色蜀葵正相匹配。在所谓的“五色”中,红色是端午的标准颜色,因为五月属火。李嵩名下的一幅《花篮图》斗方(故宫博物院藏)画的是蜀葵、萱花、栀子花、石榴花和夜合花,均为夏季花卉,且大都与端午相关。五种花卉中,夜合花是最难识别的。存世的南宋团扇画中有几幅名为《夜合花图》的作品(图2)。白色花朵最显著的特征是花头下垂,将开未开,像莲花一样一瓣瓣包在一起,而且白色的花瓣外有三片淡绿的苞片包裹。与《花篮图》中的白花形态完全一致。

这种夜合花是木兰科木兰属植物,现代园艺学常称作“夜香木兰”(拉丁学名:Magnoliacoco)〔28〕。花期在仲夏五月,夜晚开放,有芳香。“夜合花图”的名字是后人所起,宋代人所说的“夜合花”基本都是指豆科落叶乔木“合欢树”的花。合欢的花是粉红的茸毛状,所谓“夜合”或“合欢”,指的是它的羽状复叶,会在晚上合起来〔29〕。画扇中的“夜合花”既然在宋代并不叫这个名字,那么在当时叫作什么?

一个很晚的线索或许有助于解开这个谜团。晚清广东画家居巢画过《夜合花图》,正是宋代团扇画中的夜合花,但居巢在题跋中质疑了“夜合花”这个名字,因为它并不是在夜晚闭合,而恰恰是在夜晚绽放,凭什么叫作“夜合花”:

夜合夜正开,征名殊不肖。花前试相问,叶底唯含笑。举世误相识,知名输小紫。空费鸡舌香,殷勤学龋齿。夜合入夜正开,名实殊不相副。固当是大含笑。含笑旧有紫、白二种,今世所见独小紫耳。枝叶虽小异而罄口攒心,花形正复相似。〔30〕

他认为这种花应当是“含笑花”的一种,因为花叶比含笑更大,所以应该称作“大含笑”。含笑花,花朵将开未开,像是微微面含笑容,所以称“含笑”(拉丁学名:Micheliafigo)。是木兰科含笑属植物,与夜香木兰是近亲。二者形状相似,都是华南花卉,喜欢半阴半晴的环境,同样芳香扑鼻。所不同的是,含笑的花瓣外并无三片淡绿的苞片,而且花瓣尺寸较夜香木兰为小。循着居巢的看法,我们发现,宋代人很有可能是把夜香木兰归入含笑花。北宋末、南宋初的陈善在《扪虱新话》中提到北方所没有的华南花卉,专门讲到了含笑:

南中花木,有北地所无者,茉莉花、含笑花、阇提花、鹰爪花之类,以性皆畏寒,故茉莉唯六月六日种者尤茂。含笑有大小,小含笑有四时花,惟夏中最盛,又有紫含笑,香犹酷烈。茉莉、含笑,皆以日西入,稍阴,则花开。初开,香犹扑鼻。予山居无事,每晚凉坐小亭中,忽闻香风一阵,满室郁然,知是含笑开矣。〔31〕

陈善的意见估计可以代表大部分宋代人的看法,以花形来分,含笑有大小两种。以花色来分,含笑有紫色、白色二种。紫色的含笑花称作“紫笑”,春末开花。在《武林旧事》《梦粱录》中,都提到三月末、四月初是赏紫笑的好时节。可是白色的含笑花却均未提到。不过,《梦粱录》在介绍杭城花卉的时候,在夏季花卉中提到一种“大笑花”。这种花同样见于《武林旧事》中记录的《张约斋赏心乐事》:五月份于“绮互亭观大笑花、南湖观萱草、鸥渚亭观五色蜀葵”。这种“大笑花”,与萱花、蜀葵同属一个季节,会不会就是“大含笑”,而大含笑会不会就是夜香玉兰,也即“夜合花”?

从咏物诗歌中能得到一些线索。南宋诗人韩淲有咏“大笑花”诗:“大笑花开只自藏,垂头叶底自芬芳。天生杨震今清白,常具人间一种香。”〔32〕“垂头叶底”的姿态和芳香表明这就是古人所谓的“含笑”。夜香木兰的花与叶比含笑稍大,称为“大笑花”也合适。

南宋陈景沂的植物学著作《全芳备祖》中引用了一首吟咏含笑的诗,据说是杨万里(1127—1206)所作:

菖蒲节序芰荷时,翠羽衣裳白玉肌。暗折花房须日暮,遥将香气报人知。半开微吐长怀宝,欲说还休竟俯眉。树脆枝柔惟叶健,不消更画只消诗。〔33〕

第一句点明季节,与菖蒲一样,是端午时节的花卉。第二句说明花形和花色。“白玉肌”是白色的花瓣,“翠羽衣裳”不应是指花叶,而是指花瓣外层有绿色的苞片包裹。这完全符合夜香木兰的特征。诗句最后“不消更画只消诗”一句暗示出人们喜欢把这种花画成图画。存世的《夜合花图》应该就是这类图画之一,称为“大含笑图”或许更符合宋人的习惯。

端午画扇上可不可能还有别的花草植物出现?

图5 [宋]无款《人物图》(局部)

现存宋代团扇绘画中,还可看到《茉莉花图》。茉莉花也是性喜炎热的夏季花卉,尽管它的花期也可以持续到夏末秋初,但端午时正是最早一批茉莉花盛开的时候。《西湖老人繁胜录》中讲到端午盛况时说:“茉莉盛开城内外,扑戴朵花者,不下数百人。”〔34〕女性头插茉莉花,并不只为美丽,更重要的是芳香。《武林旧事》中说到,临安繁华的酒楼中,都会配备招徕顾客的名妓,她们“夏月茉莉盈头,香满绮陌”〔35〕。《梦粱录》的记载可以相互印证。吴自牧提到杭州市场的“诸色杂货”,其中四季皆有买卖花卉:

四时有扑带朵花,亦有卖成窠时花,插瓶把花、柏桂、罗汉叶。春扑带朵桃花、四香、瑞香、木香等花,夏扑金灯花、茉莉、葵花、榴花、栀子花,秋则扑茉莉、兰花、木樨、秋茶花,冬则扑木春花、梅花、瑞香、兰花、水仙花、腊梅花,更有罗帛脱蜡像生四时小枝花朵,沿街市吟叫扑卖。〔36〕

夏秋皆卖茉莉,恰好跨越茉莉的花期。夏季的茉莉正与蜀葵、石榴花、栀子花等典型的端午花卉同处一列。茉莉和含笑一样,同是南方名贵花木,尤其以香气迷人,不但时尚女性喜欢佩戴,还是制作龙涎香的原料之一:“闽广市中。妇女喜簪茉莉,东坡所谓暗麝著人者也。制龙涎香者,无素馨花,多以茉莉代之。”〔37〕南宋时茉莉在浙江已有栽培,但并不广泛:“近日浙中好事家,亦时有茉莉、素馨,皆闽商转海而至,然非土地所宜,终不能盛。”〔38〕根据周密的记载,盛夏时节南宋皇室的避暑地就广为装点茉莉等芳香的花草,栀子花也是其中之一〔39〕。其他一些上层阶级的五月活动包括摘瓜、赏杨梅、尝蜜林檎、赏枇杷,等等。此外四月末还有赏樱桃、观五色罂粟花〔40〕。

图7 [宋]无款 浴婴图扇 23.0cm×24.5cm 绢本设色 美国弗利尔美术馆藏

宋代团扇画中有多幅《枇杷山鸟图》。传为宋徽宗的一幅为水墨。画面以一枝果实累累的枇杷为中心,左下和右上再分别点缀着小鸟和蝴蝶。小鸟正回身盯著枇杷或是蝴蝶。枇杷叶上有许多虫眼,可知枇杷树遇到的危机,因而也暗示出小鸟意不在偷吃枇杷,而是那些叶子上的小虫,鸟儿其实是枇杷健康生长的卫士。这一点在南宋设色的《枇杷雀图》中可以看得更清楚。枇杷枝上的鸟儿正低头注视着爪子里那条尚在挣扎的虫子。另一件斗方,小鸟注视的是枇杷果上的蚂蚁。

枇杷的果期只在四、五月间很短的时期。梅尧臣夸赞道“五月枇杷黄似橘”〔41〕。《太平御览》中更是引经据典,认为枇杷四月熟,是帝王在孟夏时祭祀的祭品〔42〕。枇杷是亚热带的植物,在北宋,天气寒冷的北方枇杷少见。宋庠曾感慨枇杷无法到达北方:“有果产西裔,作花凌蚤寒。树繁碧玉叶,柯叠黄金丸。上都不可寄,咀味独长叹。”〔43〕南宋时代,枇杷成为人们常见常吃的果品。譬如赵蕃(1143—1229)《重午日摘枇杷荐酒因成两绝句》〔44〕:

已载相如赋,还披杜老诗。团团自长叶,佳实欠累累。蜀酒能祛虑,昌阳解引年。楚君为楚节,湘客念湘船。

林檎与柰都是古人对苹果属植物的称谓。按照现代植物学学者的分类,中国的苹果分为苹果(柰)、沙果(林檎)和海棠果三类。林檎又称来禽,比柰要小,柰又称频婆〔45〕。在宋代,林檎是比较珍贵的水果。《东京梦华录》记载,最早一批林檎成熟于四月,是四月八日佛诞日时供奉的时果。市场上一直到六月都可见到林檎〔46〕。存世的宋代团扇画中有一件《频婆山鸟图》(图3),画面与之完全相同的是一件斗方,林椿款《果熟来禽图》(故宫博物院藏)。

赏罂粟被张镃列为四月孟夏的最后一个活动。罂粟花艳丽的“五色”,使得人们常把它与蜀葵相提并论。如张镃的诗《夏日泛舟因过琼华园》:“照畦罂粟红灯密,绕舍戎葵紫缬繁。”〔47〕方回(1227—1305)《初夏》诗则把罂粟和端午的重要标志—石榴花、蜀葵、轻薄透体的纻麻衫、竹扇,相提并论:“草靸纻衫并竹扇,石榴罂粟又戎葵。”〔48〕罂粟科的种类很多,除了鸦片罂粟,一般的观赏罂粟花最常见的是虞美人。宋代的时候,罂粟主要是用于食用和药材,嫩苗堪比园蔬,罂粟籽则可作粥。台北故宫博物院所藏传艾宣《写生罂粟图》,所画的是并蒂的虞美人,色彩斑斓,红白二色,尤以红色为主。

倘若说蜀葵、萱花、栀子花、石榴花等,是宋代一般百姓也能够享受的花草,那么夜合花、茉莉花、罂粟花、枇杷、林檎,则与上层阶级的生活有更多的关联。

四、团扇与大轴

《宣和画谱》中,画有端午时令花草的作品不少,如《蜀葵子母鸡图》《萱草戏猫图》。南宋宫廷收藏也可看到相似的作品,如黄居寀《萱草山鹧》、徐崇嗣《蜀葵》、赵昌《萱草蜀葵》《石榴花》等〔49〕。蔡绦《铁围山丛谈》记载,王诜藏有徐熙《碧槛蜀葵图》,但不全,只有两幅,后来徽宗借去配齐了另一半。可知应是大幅的屏障类挂轴〔50〕。文献中这些以端午应景花草为主题的大画是否本来如团扇那般用于端午的装点?它们是如何使用的?

尽管明代的文震亨告诉我们要按照月令挂画,“端午宜真人、玉符及宋元名笔端阳景、龙舟、艾虎、五毒之类”〔51〕,但尚没有明确的材料显示在五代、北宋的时候会按照具体的节令来用绘画装点建筑空间。我们只知道四季花鸟在北宋时已经是一种普遍的实践,常常用来装堂遮壁。

存世的实物不多,我们只能求助于其他一些发现。台北故宫博物院所藏宋人《人物图》(图4、5)是一件小册页,画面描绘了一个文人的居所,穿着六朝人服饰的主人公坐在榻上,背后是一面大屏风,上面画着一幅巨大的花鸟画,主题是汀花水鸟。一对㶉立在坡岸上,水里还有另一对水鸟。两岸都是芦苇。近景的芦苇画得很仔细,开出了赭红色的花。在芦苇与㶉之间的空间,还有一丛花,尽管它处于坡岸较远处,画得不太细致,但从其鹅掌形的大叶片以及粉红色花的的形状来看是一株蜀葵〔52〕。蜀葵的出现指向仲夏景象,然而芦苇花通常是秋季的象征。不过,蜀葵的花期实际可至夏末,而芦苇花正是夏末开花,持续至深秋。因此两种花草的出现表示这幅池塘小景是夏末秋初六、七月时节的景象。如果画中屏风能够反映宋代人对画与环境之关系的一般看法,那么屏风画前的空间与屏风画之间是否存在关联?

画面是宋人复古式的想象,虽不能看成12世纪的实况反映,但其中体现的观念依然与宋人有关。画面下部是一个叠石的花台,放置者一盆鲜花,应是牡丹或芍药。牡丹和芍药大约都是在三月春末开放,可绽放至夏初。芍药花期还要稍晚于牡丹一些。另外一个时间的暗示是在画中文人榻前的小桌上,摆着两盘水果,一盆鲜红,另一盘有蒂。从水果的颜色、形状、大小来看,最有可能是樱桃和林檎〔53〕。樱桃是一种珍贵的水果,也称含桃、荆桃,夏初四月结果〔54〕。上海博物馆藏有一幅册页形式的《樱桃黄鹂图》,红色的果实可与屏风画上的樱桃相对来看。

画中人传为王羲之。有趣的是,王羲之恰有一个名帖《来禽青李帖》,提到夏日的几种珍贵水果,其中就有樱桃和林檎:“青李、来禽、樱桃、日给滕,子皆囊盛为佳,函封多不生。”画面中营造的是一个文人高士在初夏时节休闲的景象。按理说,画有蜀葵、芦苇花的屏风画是夏末的风景,与牡丹、芍药、樱桃、林檎所构成的初夏景观并不一致,但如果说意在表现夏季生活,是完全合适的。况且夏末和夏初合并起来,不正是一个完整的夏季吗?

毗陵草虫画是一个延续很长时间的传统。京都曼殊院藏有一对吕敬甫款《草虫图》立轴,画面的中心花草一为蜀葵,一为罂粟。蜀葵一幅中,一枝石榴花从画外伸入,浮动在画面上部。蜀葵与榴花恰是我们所熟悉的五月端午花卉,还搭配有蛇莓与车前草等夏季花草。罂粟一幅则搭配有石竹、茼蒿等同为夏的花草,地面上还可看到两只蜥蜴,它是后世所谓“五毒”之一。但画外伸入的是三月暮春开放的林檎花。根据周密的记载,三月的活动之一就是“艳香馆观林檎花”〔55〕。实际上,蜀葵和罂粟的对幅可能是在表达笼统的夏季景色,而不指向具体的节令。蜀葵与石榴花一幅表明盛夏,而罂粟、石竹、林檎花一幅表明春末夏初,二者共同营造出充满活力的夏季景观。

在大幅全景画的映照之下,团扇绘画的特殊之处体现得更加清晰。作为小巧的随身携带物,而不是固定在建筑物上的屏障和立轴,画扇与观者有更密切的互动关系。譬如,同一个人,可以拥有许多端午画扇。扇子与观看者以及欣赏空间的互动频率远远超出室内空间的大型绘画。团扇绘画中的时间感更强、题材更丰富、表现手法更为多样,或许可以从这里得到部分解释。

五、端午婴戏

端午花卉常作为画的衬景出现。《萱草游狗图》团扇中,一只小犬与石头旁的一丛萱花分居团扇左右两边,小犬回头,似乎正在看着萱花。

图6 无款(旧题周文矩) 端午戏婴图扇 24.5cm×25.7cm 绢本设色 美国波士顿美术馆藏

图8 [明]仇英 浴婴图扇 27.2cm×25.5cm 绢本设色 上海博物馆藏

小动物与幼儿之间常有类比关系。波士顿美术馆旧题周文矩《端午戏婴图》(图6)团扇就是一件把幼小的动物与儿童放在一起的绘画。画面描绘华丽的庭院一角,点缀着蜀葵、萱花、菖蒲。地上铺着一块装饰华丽的地毯。一个男孩正趴在上面与两只幼猫一同嬉戏。蜀葵开满整个庭院,与华丽的湖石和栏杆相映成趣。画中蜀葵颜色丰富,有大红、粉红、白色。前景放置几个盆景。其中有两个菖蒲盆景,一个种在仰覆莲状的器皿内,另一个种在带环的盆里。最大的一个盆景放在红漆凳子上,是一盆小巧的湖石芭蕉盆景,点缀着精巧的小湖石和五彩的小石子。芭蕉共两棵,都抽出了鲜红色的花蕾。这不是一般的芭蕉,而应该是盛开红花的特殊品种:“(芭蕉花)红者如火炬,谓之红蕉,白者谓之水蕉。”〔56〕可见只要开红色,便统称红蕉。开红花的芭蕉属植物有好几种,此外红花芭蕉还常与美人蕉混为一谈。实际上,现代植物学中,一个是芭蕉科芭蕉属,另一个是美人蕉科美人蕉属。红花蕉的开花并不局限在端午,作为温带和亚热带植物,夏秋只要气温合适都可开花。《端午戏婴图》中之所以在蜀葵、菖蒲、萱花这些典型的端午花卉之中配以红花蕉,一来是其与宫廷的关系,二来可能也是因为红色的花正是端午的颜色。画中有许多红色:儿童穿着红色肚兜,外罩半透明的红色纱衣,前额的头发系着红色的发带。两只小猫的脖子上也都系着红色的带子,挂着小铃铛,与儿童的发带相互呼应。还有红色的蜀葵、红色的芭蕉花,甚至红色的卵石。

画中的端午节物还包括儿童身旁的一面小鼓,鼓槌扎成人形握在小朋友的手里。鼓是儿童的主要玩具,也是宋代端午的一种重要节物。鼓的作用或许是用声音来达到辟邪目的。可能是本着相同的原因,鼓的旁边还有一面小铙,也系着红带。画中的儿童似乎在用鼓和铙作伴奏,指挥两只同龄的小动物游戏。

宋代婴戏团扇中还有一类“浴婴图”,如弗利尔美术馆的一柄团扇(图7),傅色浓郁,以一个金灿灿的大澡盆为中心,生动地再现了一幕童婴洗澡的场面。画中有三个男孩和一个女孩。三个男孩处于三种不同状态:澡盆中的正在洗澡,旁边的男孩双手扶着浴盆,似乎在有些焦急地等待。另外一个头顶发髻散开着,应是表示刚刚洗完,正在由侍女穿衣。通行的看法,是把“浴婴图”看成一幅祝贺女性顺利产子的吉祥绘画。原因在于画面的中心是澡盆。在古代,女性分娩时必须准备一个大盆,装上热水,婴儿在出生后立即沐浴。因此女性生产常被称为“临盆”。美国学者梁庄爱论(EllenJohnsonLaing)还认为,按照旧俗,出嫁的女子在婚后第二年如果还未怀孕生子,娘家会在春节时赠送一盏花灯,上面写着“孩儿坐盆”作为吉祥祝语〔57〕。不过,且不论“孩儿坐盆”花灯的习俗,或者是“临盆”这个称谓究竟起于何时,单凭借洗澡的大盆就认定是与分娩有关,可能过于简单。

在给婴儿洗澡这个问题上,古代和现代差不太多。根据《武林旧事》的记录,每当有皇室女性怀孕,进入七个月后宫廷都会赏赐各种物品,组成一个庞大的待产包,其中就有“大银盆”一面以及“杂用盆”十五个。材质高贵的前者显然是用于特殊的仪式,分娩后洗浴新生儿只是其中之一。另一项重要的浴婴礼仪是在满月的时候。据《梦粱录》记载,新生儿满月那天,要邀请众多亲朋好友,在家里大展“洗儿会”〔58〕。

细看画中的图像,澡盆里的与其说是“婴儿”,毋宁说是蹒跚学步的幼儿,没有两三岁也至少在周岁以上。表现产后浴婴在绘画图像中并不鲜见,浴盆里的新生儿体量都非常小,没什么姿态,需要保姆小心地捧在手中。反观《浴婴图》,与其说洗澡,不如说是戏水,坐在盆中的小朋友还在擤着鼻涕。场景非常自然。

上海博物馆藏有另外一幅“宋人”的《浴婴图》(图8)。这其实是一幅明代画家仇英的临摹之作,他当年在大收藏家项元汴的家里临摹了一批宋代团扇绘画,后人汇编成《摹天籁阁宋人画册》。其中的好些幅都还有宋代的原作存世,两相对比会发现仇英几乎是一毫不差地原样复制。因此,他临摹的《浴婴图》可以视为一幅已经遗失的宋代团扇的如实反映。画中的浴婴场景与弗利尔藏本极其相似,只是少了一个盆边的小儿以及旁边给刚洗完澡的另一个小儿穿衣服的仕女。这种高度的相似性不禁让我们怀疑弗利尔的团扇绘画其实也可能是一个摹本。最重要的是,仇英的摹本画了丰富的场景。这是户外,一个上层阶级的大庭院,有精致的太湖石和红漆栏杆,还有好几种表明时间的花草植物。画面下部是一丛红色的萱花。而上部的芭蕉后面种着一颗石榴树,火红的石榴花正在绽放,与萱花两相映照。它们都是端午的应景花卉,是端午的暗示。

沐浴兰汤是端午的一个重要风俗,人们会采集包括菖蒲、艾草在内的各种药草,放在热水中进行沐浴,以祈望驱除疾病。以至于端午节在宋代还有一个称呼:“浴兰令节”。“兰”最早是指一种芬芳的佩兰,后来则演变成放在洗澡水中的各种药草的统称。儿童的沐浴是比较合适画成图画的。因此,“浴婴图”所表现的更应该与端午节的沐浴兰汤有关。

我们还可以通过更晚一些的图像进行观察。明代《顾氏画谱》中有“浴婴图”,模式与《摹天籁阁宋人画册》相似,也有萱花。大英博物馆藏有一幅托名周文矩《婴戏图》卷,画面是对称的形式,似乎是把两个单独的场景拼在一起。画面有两个浴盆,左边一个用于浴婴,右边一个成为儿童洗西瓜的工具。儿童与女性都穿着透体的轻薄衣衫,盛夏来临。大都会美术馆还藏有一面元明间的雕漆大盘,装饰着一幅“荷亭婴戏图”。画面中央有一个浴盆,儿童正在淋浴。旁边是石榴树和湖石,石榴花正在绽放。池中荷花已开,众多儿童正在欢快地游戏。

图10 [南宋]李嵩 骷髅幻戏图扇 26.3cm×27cm 绢本设色 故宫博物院藏

图11 [南宋]李嵩 货郎图扇 24.1cm×26cm 绢本设色 美国克利夫兰美术馆藏

浴婴图像与端午的关系甚至可以追溯至北宋刘宗道的“照盆孩儿”。据南宋初年邓椿的《画继》记载:

刘宗道,京师人。作“照盆孩儿”,以水指影,影亦相指,形影自分。每作一扇,必画数百本,然后出货,即日流布。实恐他人传模之先也。〔59〕

刘宗道所画的正是团扇。大概儿童与澡盆在北宋已是团扇绘画的重要主题,因而才会出现“照盆孩儿”这样刻意出新意之作。

婴戏画扇在端午的盛行,可能与女性观众有关。有一首宋代无名氏所作的《阮郎归•端午》词,以女性的口吻写出了端午节时的各种应景装饰,手拿一柄“孩儿画扇儿”正是端午时节大家闺秀的时尚装点〔60〕:

门儿高挂艾人儿。鹅儿粉扑儿。结儿缀着小符儿。蛇儿百索儿。纱帕子,玉环儿。孩儿画扇儿。奴儿自是豆娘儿。今朝正及时。

六、端午衣

端午“婴戏图”中,相当数量的儿童身穿红色的半透明纱衣和裹肚。更换轻薄的纱罗衣是进入夏季和端午后的重要礼仪,宫廷、官僚、百姓皆然。

从唐代起端午就会赏赐葛或罗的夏衣,宋代更为普遍。《梦粱录》记载:“仲夏一日,禁中赐宰执以下公服罗衫。”〔61〕百官并非无力购置丝绸衣袍,但只有皇帝的赏赐物到了之后,才正式标志服饰的改变,可以穿着轻薄的罗衣官服去上班。除了大臣,南宋的宫廷内眷以及侍从太监在端午节时也会得到皇帝赏赐的色彩丰富的轻薄衣物和衣料,包括紫练、白葛、红蕉。一到端午节,“大臣贵邸,均被细葛、香罗”〔62〕。

宋代赏赐端午衣的礼仪已经十分成熟,称为“时服”。北宋初年的两个规定使得这一制度趋于完备。建隆三年(962),宋太祖将原先只赏赐给高官以及宠臣的端午衣遍赐百官。太平兴国九年(984)五月,正式把赐臣僚时服制度化。一年中赏赐时服有两次,一次是五月端午,另一次是十月初一,因为这两次都是冷暖转换的关键时期。赐衣并不是一件,而是从外衣到内衣一套。依据官员不同的等级有增减。端午夏衣最高级的是所谓“五事”,即全套,包括“润罗公服、绣抱肚、黄縠、熟线绫夹袴、小绫勒帛”,此外还有“银装扇子”两把〔63〕。十月冬衣则把单层的润罗公服换成有里子的润罗夹公服,把抱肚换成锦袍,把黄縠汗衫换成绫绢汗衫,没有扇子。由此可见,端午衣的典型特征是轻薄罗衣、黄縠汗衫、绣抱肚、扇子。

黄縠是极为轻薄的衣料,縠是一种有皱纹的纱。纱比绫、绢、罗更为轻薄,甚至能够透体。因此,官员一般是不允许穿纱公服的,因为不甚雅观〔64〕。尽管官员不可以在公开场合身穿半透明的轻薄纱衣,但其他的人,尤其是儿童,是完全可以的。《端午婴戏图》中的儿童,穿着一件红色的带袖上衣,下摆开叉,身体在衣服下完全透出来。这可能就是一件纱衣。纱衣的领口敞开,儿童的肩膀露了出来,在肩膀内侧,还可以看到另外一道红色,这应该就是抱肚的带子了。

七、医药与辟邪

端午是采药的季节。甚至于,人们相信只有在五月五日午时所采的药草或制作的药品才最能具有治病辟邪的药力。采药与宗教尤其是道教有密切的关系,而端午节也被认为是道教的“地腊”,是祭祀祖先和赎罪的日子。科学的药和非科学的药在古代很难分开。这便导致药、医、巫、道,缠绕在一起,形成独特的医药文化。对于端午来说,避邪的目的所要求的更多是预防性的药物。有些药确实具有预防夏季容易流行的瘟疫、中暑、疟疾等疾病的功能,但也有一些药依靠的更多是信仰。此外还有一些药并不是真正意义上的药,而是宗教性的符箓,它们却被认为最具有效力,因为所驱除的不是一般的疾病,而是疾病的根源:鬼怪邪气。辟邪灵符依靠的几乎都是视觉效力,实际上,端午的绘画从某种意义上而言恰是用视觉效力而达到避邪的目的。

图9 [南宋]李嵩 货郎图扇(局部) 25.5cm×70.4cm 绢本设色 故宫博物院藏

图12 无款 货郎图扇(局部) 26.4cm×26.7cm 绢本设色美国大都会艺术博物馆藏

在存世的绘画中,有一件传为宋人的《观画图》团扇,画面的图像恰恰是一幕以医药为核心的场景,是一件端午画扇〔65〕。画面采取了画中画的方式。一个卖药的道士支起一个草药摊,上有各种药草,还装饰着吕洞宾和神农的小雕像。他正向围观的人展示一幅药王孙思邈的骑虎画像。他旁边站着另一位世俗医生,手里拿著一张画着简易图案的灵符。有趣的是,道医的药摊上不仅有真正的草药,还有几个不同类型的头骨,既有犬齿明显、类似虎头骨的大型猫科动物,也有类似猴头骨的灵长类动物。实际上,动物头骨就是一种有效的辟邪药材。

目前可以找到的其他有头骨图像的绘画,除了李嵩款的《货郎图》(图9),全部都是表现道教仙人的绘画,计有费城美术馆所藏的《采药女仙图》团扇、故宫博物院所藏《松荫问道图》团扇以及一幅传为宋人的《麻姑采药图》团扇,头骨均悬挂在道教仙人所背的采药箱的华盖下方,与灵芝和其他药草在一起。《采药女仙图》中两位女仙背后都背着采药的箱笼,放满了芭蕉叶等各种草药。左边的那位手中有灵芝,头上还有一个华盖,华盖下悬挂着许多东西,有灵芝、芭蕉扇、葫芦,还有一个头骨,从大小来看接近猴头骨。然而画面的焦点在中间的女仙,她身后没有采药箱,手中则有一只人参,人形清晰可辨,是极为珍贵的药材。看来,三位女仙各自行动,最后聚在一起,相互展示成果。画面背景是一棵古松,看不出具体时间。然而左边的女仙不但在华盖下挂着一把芭蕉扇,在采药箱上还挂着一柄画有墨竹的长条形芭蕉扇。两柄扇子都可视为对夏季的暗示。

八、再思《骷髅幻戏图》

在传为李嵩的四件《货郎图》中,有三件出现了头骨(故宫博物馆本、克利夫兰美术馆本、大都会美术馆本),挂在货郎身前的货郎担上。在元代任康民款《货郎图》团扇(日本私人藏)中也可看到相同的图像。此外,李嵩名下还有一件最让人迷惑的《骷髅幻戏图》(图10)。在明代人的记载里,李嵩还画有《骷髅拽车图》和《钱眼中坐骷髅图》。貌似骷髅图像已是李嵩的专长。

不过,《骷髅拽车图》和《钱眼中坐骷髅图》是否可靠值得进一步讨论。《钱眼中坐骷髅图》的记载出自16世纪后期成书的《孙氏书画钞》。书中记载了三件李嵩作品,两件都是画骷髅:《题李嵩画钱眼中坐骷髅》《李嵩骷髅纨扇》。后者抄录了黄公望的小令,而且标明画作的团扇形式,应即现存的《骷髅幻戏图》。而前者仅写作“题李嵩画钱眼中坐骷髅”,抄录的是不知名姓的人所写的一则题跋〔66〕。《骷髅拽车图》的记载更晚,出自清初顾复《平生壮观》。在元末明初人李昱《草阁诗集》中,有题无名人画《骷髅挽车图》诗〔67〕。拉车的骷髅和钱眼中的骷髅,应与全真教有关。值得注意的是,可能就是在元末明初之际,李嵩成为一位善于表现全真教教义的画家。袁华有一首题李嵩《四迷图》诗。“四迷”是酒色财气,是全真教认为的人世罪恶的根源。元代是全真教最为蓬勃的时期。如果说一些具有全真教影响的绘画被冠以李嵩之名,大概不会让人感到意外〔68〕。

图13 [明]无款 戏婴图扇 24cm×26.5cm 绢本设色 台北故宫博物院藏

与明清时代的观者类似,全真教的教义恰恰是学者们解读《骷髅幻戏图》的基础。伊维德(WiltIdema)认为骷髅与悬丝傀儡均出自全真教的教义。简言之,骷髅来自“庄子叹骷髅”的故事,全真教吸收了这个故事,将之转换成劝诫人们认识到现实是虚幻,死后终归是白骨,所以要拋弃“四迷”,从而得到宗教的开悟〔69〕。其他的学者与伊维德有类似之处,也有不同。李福顺认为是一幕用骷髅表演的傀儡戏或哑杂剧,表现了生与死的矛盾冲突。板仓圣哲侧重生与死的角度。康保成对于骷髅与佛教、傀儡戏的关系做了详尽的研究,提出《骷髅幻戏图》应与受到密宗影响的全真教有关。衣若芬系统地梳理了骷髅在文学和宗教中的意义,从“生命意识”的角度来解读《骷髅幻戏图》。洪知希(JeeheeHong)在前人研究基础上做了新的解读,认为《骷髅幻戏图》用一种戏剧化的方式再现了宋代人对于生、死和社会的看法〔70〕。

大骷髅操纵小骷髅吸引儿童的场面是否是有关生与死的隐喻?画中的骷髅是否能等同为死亡?

李嵩《货郎图》中的头骨与《骷髅幻戏图》之间并没有什么关联。《货郎图》中的头骨尺寸很小,比初生婴儿的头还小,不太可能是真人的头骨。从尺寸上来看恰恰与《观画图》《采药女仙图》中的头骨相当。它掩映在货郎担的其他物品之中,与它一起挂在货郎扁担上的还有其他药材,可以清楚地看到草药状的植物以及一个鳖甲,还有一个盘在一起的长条状物品,有可能是表示蛇蜕。此外在它下方还挂着一个四足的爬行动物,可能是蜥蜴或穿山甲(图11、12)。这些均是重要的药材。货郎身上还有其他医药的暗示,比如脖子上挂着作为医生标志的眼睛圆牌、货郎担上贴着“专医牛马小儿”的广告等等。《货郎图》可能是在元宵节时使用的绘画,是一年的伊始。其主题是通过展示各行各业的物品来显示国泰民安,佑护个人、家庭和国家。医药自然不可或缺〔71〕。

《骷髅幻戏图》是一柄团扇。不过除了洪知希以外,尚没有人重视这一点〔72〕。从类型上看,它属于“婴戏”,或者说是一柄“孩儿扇”。扇柄的痕迹清晰可见,当初它恰好穿过小骷髅和儿童的手中间那片空隙,将画面分成左右两个部分。左边是大骷髅和小骷髅,右边是年轻女性和儿童,形成某种对称关系。值得注意的是,大骷髅和儿童都身穿半透明的纱衣。儿童裹着红色肚兜,外面罩着半透明的纱衣,圆滚滚的身体在纱衣下清晰可见。大骷髅同样身披纱衣,骨骼在纱衣下清楚地显露出来。它头戴纱帽,脑盖骨也看得一清二楚。换穿夏季的轻薄纱衣是端午的节俗,暗示出画面除了盛夏不再可能是其他时节。

多位学者都提到台北故宫博物院所藏的一幅明代无款《婴戏图》团扇(图13),构图与《骷髅幻戏图》很相似。大骷髅操作小骷髅吸引儿童换成了大男孩操作蟾蜍吸引小男孩,悬丝傀儡的方式变成了用线拴在棍子上的蟾蜍。被吸引的小男孩同样穿着端午时节的半透明纱衣,身边还放着一束由石榴花、菖蒲、栀子花组成的端午辟邪花草。从主题上来说,这是一柄端午扇。这把扇子的作者究竟是体会出《骷髅幻戏图》有端午含义,还是说仅仅是一个巧合?

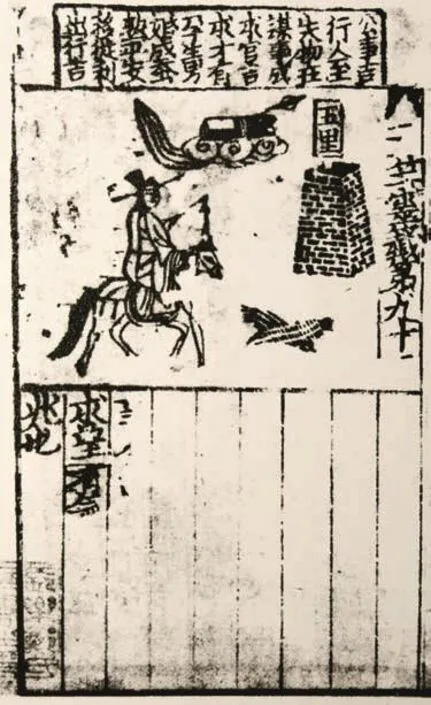

方形的台子和上面竖立的“五里”牌子是画面场景最引人注目的地方。方台外部清晰地画出了严整的砖块结构,显示出这是一个主体夯土、外部包砖的土台。黄公望的小令中已经指出这就是古代标明里程的“堠”。几乎所有研究这幅画的学者都不会忽视这个“堠”,不过,对于它到底是什么,究竟意味什么,却仍需要进行深入的讨论。

堠,“土堡也。又封土为坛,以记里也。五里只堠,十里双堠”〔73〕。堠的基本形式是一个方形土台。除了用于计算里程的“里堠”,还有用于瞭望敌情的“烽堠”和边界划分的“界堠”〔74〕。《骷髅幻戏图》中的“堠”是等距离地建在官道两旁用以标识距离和里程的建筑,其作用主要是标明里程数,以方便旅行者计算旅行的距离。堠上面并不会写清楚此地距离目的地的精确距离,而需要推算,因为堠上一般只用牌子标明五里、十里,旅行者根据路过的五里堠和十里堠的数量,就可以算出已经走的距离和将要走的路程。除了牌子上的字样不同,另一个区别是五里建单堠,十里建双堠。

对于旅行者而言,知道自己的准确位置是非常重要的。除了标示里程,堠的另一项作用就是提示旅行者正确的方向。因为官道是大路,不容易迷路,而小路通常要复杂得多。北宋一位叫刘子仪的翰林有《堠子诗》:“空呈厚貌临官道,大有人从捷径过。”〔75〕宋代有不少人都会写诗吟咏“堠子”这个他们再熟悉不过的建筑,如孙复《堠子》:“直立亭亭若短峰,画分南北与西东。从来多少迷途者,尽使平趋大道中。”〔76〕堠之所以可划分南北东西,也许是因为其建筑本身有方向性。因此旅行者会时刻留意堠的位置以判断路程和方向。南宋刘黻就在旅行时提醒自己:“三杯村酒逐时醉,五里堠碑随处看。”〔77〕以拟人手法写的另一首堠子诗表达的也是这个意思:“行客往来浑望我,我于行客本无心。”〔78〕晚唐罗隐也有一首拟人化的《堠子》诗:“终日路岐旁,前程亦可量。未能惭面黑,只是恨头方。雅旨逾千里,高文近两行。君知不识字,第一莫形相。”〔79〕诗中用幽默的手法描写出堠的方形,常建立在岔路口以指明方向,上面还会有来自官府的政令。

堠也会被称为“官堠”,因为堠是古代交通制度的一部分,与驿传制度密不可分,官道上的旅行者常会看到里堠和邮亭在一起。用于驿传的邮亭、递铺,大致是隔十里一个,和十里双堠常在一起。十里双堠在山西宝宁寺明初水陆画中有所表现(图14)。池塘边立着两个牌子,一个刻着“双牌十里”,另一个刻着“轻避重少避老”。一队人马遭遇酷暑,正在这里休息。主人中暑,倒在地上,奄奄一息,仆从正通过扇凉和灌水进行抢救。画面刻了字的两块牌子显得比《骷髅幻戏图》中的牌子大许多。双堠的建筑没有出现在画面中,这都说明双堠比单堠的规模要大许多,有时候可能就与邮亭在一起。可供旅人暂时休息。不同身份的旅人在这里见面,通常要遵循一定的礼仪,官府会制定交通礼仪的牌子挂在这里。宋代标准的仪制令是“贱避贵,少避长,轻避重,去避来”〔80〕。北宋髙承在《事物纪原》中专门有《仪制令》一条,认为仪制令在全国的推行起于宋初孔承恭的建议:“今京师诸门关亭皆有之,而所在道途双堠处皆刻之,盖自本朝孔承恭始也。”〔81〕

无论是规模较大的双堠还是较小的单堠,都会成为引来送往的一个站点。韩愈《路傍堠》诗就提到堠与迎送的关系:“堆堆路傍堠,一双复一只。迎我出秦关,送我入楚泽。”〔82〕南宋范成大《枫桥》诗云:“墙上浮图路傍堠,送人南北管离愁。”枫桥是苏州城外的行旅交汇之地,这个堠应该是双堠。元代萨都剌则在诗中感叹:“堠长堠短逢官马,山南山北听鹧鸪。”〔83〕无论在单堠还是双堠,都能遇见传递文书的官马。明初刘嵩更有一首《双堠曲》:“双堠迎人来,单堠送人去。五里十里有定程,万水千山无尽处。我欲登髙堠,东南望故乡。故乡不可见,日落野茫茫。”〔84〕所谓“双堠迎人。单堠送人”,虽有可能只是诗歌的修辞,但也有可能是一种习惯,大概是因为迎接人需要隆重,所以设在较大的双堠,而送人会依依不舍,所以一直送到较小的单堠。“我欲登髙堠”则显示出堠的大小,至少说明有的堠不但可以休息,还可以攀登,可以远望。

《骷髅幻戏图》中的五里堠,并不是特指某一个堠,而是道路的象征。正如保福殊禅师的一段问答:“问:如何是真正路?师曰:出门看堠子。”〔85〕法宗禅师说得更妙:“僧问:如何是佛?师曰:吃盐添得渴。问:如何是道?师曰:十里双牌,五里单堠。曰:如何是道中人?师曰:少避长,贱避贵。”〔86〕

《骷髅幻戏图》对页黄公望所做的小令《醉中天》,也是咏堠文学传统的一部分:“没半点皮和肉,有一担苦和愁。傀儡儿还将丝线抽,弄一个小样子把冤家逗。识破也,羞那不羞?呆,你兀自五里巴单堠。”“五里单堠”中加一个“巴”字,困扰了明清以来许多见过这幅画的人,人们甚至武断地抄写成“已”。

根据黎锦熙的研究,“巴”可作为“望”的同义词。他举的例子就是元杂剧《荆楚臣重对玉梳记》中的“巴堠子”:“盼邮亭,巴堠子,一步捱一步。早则是途径崎岖,恼行人痛伤情绪。”“巴堠子”就是眼巴巴地盼望堠子早点出现之意〔87〕。在元杂剧《罗李郎大闹相国寺》中也有唱词:“出陈州,五里巴堠子,无明夜到京师。”〔88〕这里“五里巴堠子”可解释为在赶路途中“每走五里地都望一下堠子”,引申为着急赶路的意思。“五里巴堠子”应是约定俗成的说法,意思与《潇湘雨》杂剧中的唱词相似:“我为你撇吊了家私,远远的寻途次,恨不能五六里安个堠子。”〔89〕

显然,画中的堠并非是如有的学者所认为的那样是出城的第一个界桩,是城市的边缘,或者是死生的分界。就图像本身而言,这个堠并无特殊之处。《骷髅幻戏图》中的五里单堠,并非宋代唯一一个堠的视觉图像。南宋后期雕版印刷的《天竺灵签》中,第九十二签就是一幅带有五里堠图像的版画(图15),其形象与《骷髅幻戏图》相差无几〔90〕。同样都是一个下宽上窄的土台,外面包砖,上插刻有五里二字的标牌,只不过牌子比例显得更大。版画画面中,一位身穿官服的人骑着马正向这个单堠行进,马鞭指向五里牌。天空一朵云,上有一个卷轴,插着一支箭。地上则是两捆铜钱。上部的兆像是:“公事吉,行人至,失物在,谋事成,求官吉,求才有,孕生男,婚成蚕,熟病安,移徙利,出行吉。”这是一个吉签。下部的签诗已失,根据日本浅草寺保存的《天竺灵签》的签文,为:“自幼常为旅,逢春骏马骄。前程宜进步,得箭降青霄。”与画中场景吻合。显然,图中景象是一个“春风得意马蹄疾”的青年官员,正在官道上旅行,也许是赴任新职,也许是求取新职,或者是准备赶考的士子,或者也可以是其他求签的人。天空中的卷轴,暗示将大展宏图,地上的钱意味财源滚滚。

单看,灵签画面中的五里堠并没有具体的含义,其出现只是标明官道景色。一旦和画面其他物象组合起来,立即显示出特殊意义。画面的构成十分简洁,作为主要物象的骑马官人和五里堠一左一右分列,而作为次要物象的箭簇卷轴和铜钱则上下分列。画面主线是骑马扬鞭的官人正在“奔向”五里堠,运动的轨迹是自左向右,斜向进入画面纵深。五里堠和骑马官人的组合一方面展示了签文前两句的“行旅”,又代表的是后两句所说的“前程”,这会让我们想起罗隐《堠子》诗:“终日路岐旁,前程亦可量。”地上钱币和云中卷轴则强调是一片锦绣前程、光明大道。五里堠在画面中是官人马鞭指向的目标。因此,它尽管只是官道上常见的小型路标,却代表着众多的意象,既是可见的前程,也是顺利的旅途。因此,它才是画面的真正的中心,而不是那个在几乎所有签图中都会出现的官人。

同样是五里堠,它在《骷髅幻戏图》是怎样的含义?

团扇画中的五里堠既没有被谁关注,也没有全部被表现出来,而只是作为大骷髅和哺乳妇女的背景墙。它的出现显示画中场景是在官道中的五里单堠旁,旅人在这里暂时歇脚。和《天竺灵签》一样,画面同样有一左一右,而且因为是一柄团扇,这种构图上的左右两分处理得更为精致。在《天竺灵签》中,左右两边形成的是一种自左向右的行进路线,而《骷髅幻戏图》中左右两边则是完全对称和均衡的。五里堠在前者是重心,在后者只是舞台布景,它暗示出了这个舞台的性质。

五里单堠是官道上的重要标识,提示旅人里程和方向。这儿也是旅人可稍作休整的地方。《骷髅幻戏图》并不是某个确指的五里堠,而是用若干物象再现出一个人们相遇在五里堠的场景。“相遇”可以说是画家着力表现的主题。体现在画面上,左右两分,大小骷髅和儿童的相遇点就在画面中央。团扇的左边,大骷髅、哺乳妇女都盘腿坐在五里堠旁,他们是旅人无疑,正在短暂休整,哺乳女性看起来好像直接倚靠在五里堠上〔91〕。画面右边,儿孩和看护他的女性衣着华丽,女性上衣有霞帔,暗示身份较高。儿童正爬向作为提线木偶的小骷髅,他的小手似乎很快就将摸到小骷髅的掌骨了。

骷髅和儿童的邂逅希望说明的是什么?骷髅是一个意义非常复杂多样的意象。它当然可以代表死亡,或者是未开化的凡人,沉迷于世俗欲望,背负世俗生活的压力,就像傀儡,是行尸走肉,带血骷髅。骷髅的形象在佛教密宗里也能时常看到〔92〕。不过,在这幅画中,骷髅究竟是什么?

画中没有任何对梦境或幻象的暗示,因此儿童与骷髅的偶遇在图画空间中是“真实的”。骷髅与人不是一类,然而他穿着衣服出现在人的世界,与人游戏,它是什麼?答案大致三种:1. 人装扮成的骷髅。2. 神仙变幻成的骷髅。3. 鬼怪。第一种可能轻易就可排除。第二种可能性也小,因为似乎没有愿意变成骷髅形的神仙。将画中骷髅视为鬼怪是最直接的理解。

鬼常被形容为像个骷髅〔93〕。不过,真正意义上以人体骨架的原型来把鬼视觉化的例子却相当少。龚开《中山出游图》(图16)是一个奇特的例子。画中绝大部分鬼都有突出的胸骨和脊柱,不过,虽瘦骨嶙峋却仍然有精瘦的肌肉。只有画卷最后的鬼堪称是一个人体骨架,这个鬼的上下肢、关节、骨盘、胸骨完全是骨架,只有腹部有一层皮肉而已。他的头部也几乎是个骷髅,可以看到硕大的脑盖、颧骨与下頜骨。画家只是加上了往外突出的眼珠、一点毛发,以及两个尖角而已。《骷髅幻戏图》(图17)中的大小骷髅描绘更细致,但基本的构造与龚开笔下的骨架小鬼差不太多,它们都穿着人的衣服,活动在人的世界。

图14 山西宝宁寺明代水陆画第55幅(局部) 60cm×120cm 绢本设色 山西博物院藏

图15 《天竺灵签》第九十二幅 纸本中国国家图书馆藏

图16 [南宋]龚开 中山出游图(局部)32.8cm×169.5cm 纸本墨笔 美国弗利尔美术馆藏

图17 [南宋]李嵩 骷髅幻戏图扇(局部)

《骷髅幻戏图》为何要表现儿童与鬼的邂逅?

如果从端午团扇的角度来理解,或许可以找到一些答案。端午节被认为是鬼怪猖獗的时期。辟邪驱鬼最好的方式是佛教与道教的灵符以及经卷。每当端午节,寺庙都会举行法会,禅僧还会开堂讲学。宋代许多高僧都留下了端午讲经的语录。从中可见到佛教对于端午节驱鬼的理解〔94〕。宋高宗绍兴二十八年(1158)五月五日,普觉禅师上堂说道:“今朝又是五月五,大鬼拍手小鬼舞。蓦然撞着桃符神,两手椎胸叫冤苦。”〔95〕大鬼用手打着节拍,小鬼随着节拍跳舞,兴高采烈,似乎也在享受节庆,憧憬着在人间撒欢。没成想遇见人家门口辟邪驱鬼的桃符,暗叫一声不好。这些在端午时游荡的大鬼小鬼看起来并不是恶鬼,反倒显出几分滑稽。这一幕与《骷髅幻戏图》倒也有几分相似。大骷髅右脚正打着节拍,口张开似乎在唱念歌词,小骷髅更是手舞足蹈。场景没有狰狞恐怖之处,而颇有幽默逗乐的氛围。北宋法演禅师有一次端午上堂说:“昔有秀才造《无鬼论》。论就才放笔。有鬼现身。斫手谓秀才云:‘尔争奈我何?’白云当时若见。便以手作鹑鸠嘴向伊道:谷谷孤。”〔96〕面对这么个淘气鬼,禅师也拿它无可奈何。

宋代禅僧对于端午鬼怪的理解似乎有很强的视觉性。北宋圆悟佛果禅师上堂云:“五月五日天中节,万崇千妖俱殄灭。眼里拈却须弥山,耳中拔出钉根楔。钟馗小妹舞三台,八臂那吒嚼生铁。敕摄截急急如律令。”〔97〕“急急如律令”意味着这是一道符。讲到如何驱除鬼怪。他想象着召来了钟馗和那吒。对鬼怪扣眼挖耳。这让人想起所谓吴道子的钟馗,用手指剜出小鬼的眼球。他还提到召来钟馗和小妹,这其实是宋代流行的钟馗小妹出游主题。在除夕夜扫荡群鬼,在宋代是一个十分热闹的活动。钟馗本是在新年驱鬼,晚明以后的视觉艺术中逐渐变成端午驱鬼。而我们在南宋禅僧的端午上堂词中已经可以看到这种转变的雏形。南宋如净和尚琅琅上口的一段端午上堂词中,大鬼钟馗就是端午驱鬼的利器:“天苍苍地皇皇。还知么。钟馗元是鬼。咄。赤口并消亡。”〔98〕显然,端午的鬼怪正变得比年夜的鬼怪还要多,请出钟馗是大势所趋。白云禅师一次端午上堂,与僧徒有这样的对话:僧问:“今朝五月五,权罢薅芸鼓。虽是无事人,亦请烧一炷。”师云:“急急如律令”。进云:“也待小鬼做个伎俩。”师云:“钟馗吓你。”〔99〕

鬼既能害人,也能够驱邪。大鬼钟馗的驱鬼队伍就全部由小鬼组成。《骷髅幻戏图》所描绘的儿童与骷髅在一个特定场合的邂逅,所表现的就是这样的辟邪主题。画中身穿透明夏衣的大骷髅看起来并不是恶鬼,它似乎很乐于与与儿童一起游戏,新奇的悬丝傀儡正是儿童最喜欢的娱乐形式。画面里,端午时节,人与鬼相遇在官道旁,和谐共处,共同游戏。还有比这更好的寓意吗?

结语

本文以端午画扇为中心,试图梳理团扇绘画与其使用语境的互动关系。人们在一年的任何时候都可以使用团扇,而一年中又有许多重要的日子。在端午这个特殊的时间,团扇绘画呈现出特殊的主题和内容。其他的特殊时间又会怎样?回答更多的问题,需要更多的深入研究和探索。但毋庸置疑的一点是,团扇和它上面的视觉图像,的确凝结着古人的视觉习惯、生活方式乃至社会变迁。

注释:

* 本文于2017年发表于《浙江大学艺术与考古研究(特辑一)—宋画国际学术会议论文集》,第196—231页。

〔1〕郭熙、郭思《林泉高致•山水训》,收入俞剑华编《中国画论类编》上卷,人民美术出版社1986年版,第632页。

〔2〕近来已有学者开始关注团扇画,如Ankeney Weitz,,“そe Vocabulary of Fashion: Word-Image Play in Southern Song Painted Fans,” National Palace Museum Bulletin 44 (October 2011): 39—48。

〔3〕陈元靓《岁时广记》卷21,《丛书集成初编》册179—181,商务印书馆1939年,第234页。

〔4〕对于端午的详尽研究,可参见刘晓峰《端午》,三联书店2010年版。

〔5〕吴自牧《梦粱录•五月》卷3,收入《东京梦华录(外四种)》,古典文学出版社1958年版,第157页:“杭城人不论大小之家,焚烧午香一月,不知出何文典。”

〔6〕可参见曾雄生《析宋代稻麦二熟说》,《历史研究》,2005年第1期,第86—106页;游修年《宋代的水稻生产》,《中国水稻科学》,1986年第1期,第35—41页。

〔7〕陈元靓《岁时广记•仲夏月》卷2,第16页。

〔8〕关于端午的节物,可参见扬之水《五月故事寻微》,收入氏著《藏身于物的风俗故事》,人民美术出版社2016年4月年版,第105—120页。

〔9〕徐松《宋会要辑稿》册2,中华书局1997年版,第1696页。

〔10〕徐松《宋会要辑稿》(册2,第1729页):“宋高宗绍兴三十二年(1162)八月一日,“诏皇子生日并诸节序,各合取赐物色,除端午扇依已得指挥减半外,余并依元丰令取赐。”

〔11〕陈骙(1128—1203)《南宋馆阁录》卷6:“节物:本省元宵,每位莲花灯五盏、毬灯三盏;重午,洪州扇二、草虫扇二;岁除,桃符、门神各二副。” 陈骙等撰、张富祥点校,《南宋馆阁录续录》,中华书局1998年版,第67页。

〔12〕吴自牧《梦粱录•五月》卷3,第157页。

〔13〕例如,梅尧臣《端午前保之太傅遗水墨扇及酒》:“画扇双酒壶,置前兵吏立。言将国匠奇,重以风义执。树石冰上看,山河月中人。便持菖蒲饮,不畏青蝇及。”见朱东润校注《梅尧臣集编年校注》,上海古籍出版社1980年版,第671页。

〔14〕〔17〕陈元靓《岁时广记•送鼓扇》卷21,第235页。

〔15〕《梦梁录》中记载了好几个扇子铺,分别是:中瓦子前徐茂之家扇子铺、炭桥河下青篦扇子铺、周家折揲扇铺、陈家画团扇铺。而夜市中还有细画绢扇、细色纸扇、漏尘扇柄、异色影花扇出售。吴自牧《梦粱录》卷13,《铺席》、《夜市》,第240、242页。

〔16〕冯贽《云仙杂记•洛阳岁节》,《四部丛刊续编》(上海涵芬楼影印常熟瞿氏明刊本)册350,卷1:“端午以花丝楼阁插鬓,赠遗避瘟扇。”

〔18〕孟元老撰、邓之诚注《东京梦华录》卷8,中华书局1982年版,第203页。

〔19〕吴自牧《梦粱录》,第157页。

〔20〕《西湖老人繁盛录》,收入《东京梦华录(外四种)》,第118页。

〔21〕周密《武林旧事•端午》卷3,收入《东京梦华录(外四种)》,第379页。

〔22〕虞集《题宋髙宗书便面》:“前代端午赐扇,内廷戚畹至于馆阁皆有之。此《谖草诗》,当时已亡其画,徒存扇背者尔。然戒酒祝以忘忧,岂黄发为期之意乎?”《四部丛刊初编•道园学古录(四)》卷10,册1438(影印明景泰翻元刊本)。

〔23〕韩鄂《四时纂要•夏令》(万历十八年朝鲜重刻本)卷3。

〔24〕李时珍撰、刘衡如、刘山永校注《本草纲目》中册,华夏出版社2008年版,第720页。

〔25〕李时珍《本草纲目》下册,第1399页。

〔26〕李时珍《本草纲目》中册,第715页。

〔27〕李时珍《本草纲目》中册,第720页。

〔28〕陈宝樑《夜合〔Magnolia coco(Lour.)DC.〕的研究》,《中山大学学报(自然科学版)》,1985年第3期,第82—88页;鲁涤非主编《花卉学•夜香木兰》,中国农业出版社1998年版,第358页。

〔29〕陈景沂《全芳备祖•前集•夜合花》册310,卷14(《影印中国国家图书馆藏文津阁四库全书》),商务印书馆2006年版,第482页。

〔30〕张晓东《二居与“十香”之谜》,《收藏家》,2013年第7期,第35—45页。

〔31〕陈善《扪虱新话•论南中花卉》册310,上集,卷4,《丛书集成初编》,商务印书馆1939年版,第41页。〔32〕韩淲《涧泉集•杂兴》卷16,《四库全书》册394,第533页。

〔33〕陈景沂《全芳备祖•前集》卷19,《四库全书》册310,第494页。

〔34〕《西湖老人繁盛录》,第118页。

〔35〕周密《武林旧事•酒楼》卷6,第442页。

〔36〕吴自牧《梦梁录》卷13,第246页。

〔37〕〔38〕陈善《扪虱新话》,第42页。

〔39〕周密《武林旧事•禁中纳凉》卷3,第379—380:“又置茉莉、素馨、建兰、麝香藤、朱槿、玉桂、红蕉、阇婆、薝葡等南花数百盆于广庭,鼓以风轮,清芬满殿。”薝葡,被认为是栀子花。见南宋李石《栀子赋》:“若夫栀子花者,薝葡花也”,《方舟集》卷1,收入《宋集珍本丛刊》册43,线装书局2004年版,第377页。

〔40〕周密《武林旧事•张约斋赏心乐事》卷10,第514页。

〔41〕梅尧臣《依韵和行之枇杷》,《梅尧臣集编年校注》下册,第767页。

〔42〕李昉等编《太平御览•枇杷》卷971,果部八,中华书局1995年版,第4304页。

〔43〕宋庠《景文集•补遗上》,《四库全书》册363,页674。

〔44〕赵蕃,《淳熙稿》,《四库全书》册386,卷16,第84页。

〔45〕刘振亚《中国苹果栽培史初探》,《河南农学院学报》,1982年第4期,第74—77页;张帆《频婆果考:中国苹果栽培史之一斑》,《国学研究》第13卷,北京大学出版社2004年版,第217—238页。

〔46〕孟元老《东京梦华录•四月八日》卷8,第202页。

〔47〕张镃《南湖集》卷8,《四库全书》,册389,第209页。

〔48〕方回《桐江续集》卷8,《四库全书》,册398,第569页。

〔49〕陈骙等《南宋馆阁录续录》,第186页。

〔50〕蔡絛《铁围山丛谈》卷4,中华书局1983年版,第78页。

〔51〕文震亨撰、陈植校注、杨超伯校订《长物志校注•悬画月令》卷5,江苏科学技术出版社1984年版,第221页。

〔52〕林莉娜《澄心观物:宋无款〈人物〉之研究》,《故宫学术季刊》,第24卷,第4期(2007),第71—118页。

〔53〕另一种看法认为是柑橘,见林莉娜《澄心观物:宋无款〈人物〉之研究》。

〔54〕陈景沂《全芳备祖•后集•樱桃》卷9,《四库全书》册310,第542页。

〔55〕周密《武林旧事•张约斋赏心乐事》卷10,第513页。

〔56〕陈景沂《全芳备祖•后集•芭蕉》卷13,《四库全书》册310,第553页。

〔57〕Ellen J. Laing, "Auspicious Images of Children in China: Ninth toそirteenth Century,” Orientations 27, no.1 (1996): 47-52.

〔58〕吴自牧《梦粱录•育子》卷13,第307—308页。

〔59〕邓椿《画继》卷6,收入《画史丛书》册1,上海人民美术出版社1962年版,第46页。

〔60〕收入唐圭璋编《全宋词》册5,中华书局1965年版,第3674页。

〔61〕吴自牧《梦梁录》卷3,第156页。

〔62〕周密《武林旧事》卷3,第379页。

〔63〕关于宋代赏赐时服的制度,可参见赵晶《唐宋〈仓库令〉比较研究》,《中国经济史研究》,2014年第2期,第99—102页。

〔64〕例如,赵与时(1172—1228)《宾退录》记载好几个纱公服的故事:“故人杨晋翁尝语予:‘昔为泷水令,初谒郡时盛暑,德庆林守会衣纱公服出延客。谓遐陬僻郡,敢于纵肆,其野如此。’后阅初寮《外制集》,有朝散郎刘绎,朝见着纱公服,特降一官。盖政和间。又江邻几修复《嘉祐杂志》云:‘一朝士,五月起居,衣绯纱公服,为台司所纠。三司使包拯亦衣纱公服,閤门使易之,且诘有何条例,答云:不见旧例,只见至尊御此耳!’始知何代无之,然包公未必尔也。”见赵与时撰、齐治平校点《宾退录》卷3,上海古籍出版社1983年版,第37页。

〔65〕对此画的详细讨论见黄小峰《看画治病:传宋人〈观画图〉研究》,《美苑》,2012年第4期。第68—80页。

〔66〕孙凤《孙氏书画钞•名画卷》,收入徐娟主编《中国历代书画艺术论著丛编》册41,中国大百科全书出版社1997年版,第206—207页。

〔67〕李昱《草阁诗集》卷2,《髑髅挽车图》:“车辚辚,车辚辚,髑髅挽车挽断筋。借问何辛辛。一家骨肉在一身。红丝系足非良因。彩衣儿女徒欣欣。载重力微每见嗔。鞭之扑之亦有因。嗟哉!髑髅之骨已如银,髑髅之苦如积薪。髑髅入土还笑人。后车来者无停轮。” 《四库全书》册411,第568页。

〔68〕袁华《耕学斋诗集•李嵩四迷图》卷7,《四库全书》册411,第670页。

〔69〕Wilt L. Idema,"Skulls and Skeletons in Art and on Stage,"in Conflict and Accomodation in Early Modern Asia, Essays in Honour of Erik Zürcher, ed. Leonard Blussé and Harriet Zurndorfer (Leiden: E. J. Brill, 1993), 213.

Wilt L. Idema,そe Resurrected Skeleton: From Zhuangzi to Lu Xun (New York: Columbia University Press, 2014).

〔70〕见李福顺《李嵩和他的〈骷髅幻戏图〉》,《朵云》,1981年第2期,第150、165—168页;板仓圣哲《骷髅幻戏—中国绘画における「生と死」の表像》,《美术フォーラム》,2003 年第218 期,第53—58页;康保成《补说〈骷髅幻戏图〉:兼说骷髅、傀儡及其与佛教的关系》,《学术研究》,2003年第11期,第127—129期;衣若芬《骷髅幻戏:中国文学与图像中的生命意识》,《中国文哲研究集刊》,第26期(2005), 第 73—125页 ;Jeehee Hong,"そeatricalizing Death and Society in 'そe Skeletons' Illusory Performance" by Li Song," そe Art Bulletin 93, no. 1 (2011): 60–78。

〔71〕黄小峰《乐事还同万众心:货郎图解读》,《故宫博物院院刊》,2007年第2期,第103—117页。

〔72〕洪知希提出,团扇的形式意味着画的用意不在于图解宗教观念,而在于创造一个供欣赏与观看的画面。见Hong, “そeatricalizing Death and Society,” 63。

〔73〕张廷玉主编《康熙字典•丑集中•土部•九画》册7(康熙五十五年武英殿刻本)。

〔74〕关于“堠”,亦可参考张聪著、李文锋译《行万里路:宋代的旅行与文化》,浙江大学出版社2015年版,第78—84页。

〔75〕司马光《司马温公诗话》,陶氏影宋刊《左氏百川学海》,1927年,册23,庚集4。

〔76〕祝穆《古今事文类聚•续集》卷3,《四库全书》册308,第5页。

〔77〕刘黻《蒙川遗稿•贵溪道中》卷3,《四库全书》册395,第223页。

〔78〕张邦基《墨庄漫录》卷1,收入《宋元笔记小说大观》册5,上海古籍出版社2001年版,第4648页。

〔79〕罗隐《罗昭谏集》卷2,《四库全书》册362,第301页。

〔80〕郭鹏、李天培《略阳仪制令碑》,《文博》,2001年第6期。

〔81〕高承《事物纪原》卷7,《四库全书》册305,第310—311页。

〔82〕《别本韩文考异》卷6,《四库全书》册358,第430页。

〔83〕范成大《石湖诗集》卷3,《四库全书》册387,第478页。

〔84〕刘崧《槎翁诗集》卷3,《四库全书》册410,第95页。

〔85〕普济撰、苏渊雷点校《五灯会元》卷19,中华书局1997年版,第1248页。

〔86〕普济《五灯会元》卷17,第1124页。

〔87〕黎锦熙《“巴”字十义及其复合词和成语》,收入《黎锦熙语言学论文集》,商务印书馆2004年版。

〔88〕张国宾《罗李郎大闹相国寺》,收入臧晋叔编《元曲选》,中华书局1958年版,第1576页。

〔89〕杨显之《临江驿潇湘秋夜雨》收入臧晋叔编《元曲选》,第251页。

〔90〕感谢黄士珊(Shih-shan Susan Huang)的提示。对于《天竺灵签》版画的研究,参见Shih-Shan Susan Huang,"Tianzhu Lingqian: Divination Prints from a Buddhist Temple in Song Hangzhou," Artibus Asiae 67, no. 2 (2007): 243–296。

〔91〕扬之水对于骷髅身旁担子上的物品有过考察,发现是宋代典型的出行用具,可侧面证明画中突出的是骷髅的旅人身份,而非有学者认为的货郎,见扬之水《一幅宋画中的名物制度与宋墓出土器具:〈春游晚归图〉细读》,《形象史学研究》2015年(下),第130页。

〔92〕关于骷髅形象在宗教艺术中的意义,可参见Eric M. Greene,“Death in a Cave: Meditation, Deathbed Ritual,and Skeletal Imagery at the Tape Shotor,” Aribus Asiae 73, no. 2(2013): 265–294。

〔93〕见洪知希对此题目之讨论,Jeehee Hong, “Exorcism from the Streets to the Tomb: Image of the Judge and Minions in the Xuanhua Liao Tomb No. 7,” Archives of Asian Art 63, no. 1(2013): 1–25。

〔94〕张应斌《端午与佛教》,《船山学刊》,2008年第2期,第129—132页。

〔95〕《大慧普觉禅师住径山能仁禅院语录》卷6,《大正新修大藏经》册47,河北省佛教协会,2005年,第835页。

〔96〕《法演禅师语录》卷中,《大正新修大藏经》册47,第658页。

〔97〕《圆悟佛果禅师语录》卷7,《大正新修大藏经》册47,第744页。

〔98〕《如净和尚语录》卷上,《大正新修大藏经》册48,第124页。

〔99〕《法演禅师语录》卷中,《大正新修大藏经》册47,第661页。