九连山常绿阔叶林不同空间分布的植物叶片N、P化学计量学特征

符 潮,戴利燕,刘 倩,李 江,章 挺,刘仁林

(1.赣南师范大学 生命与环境科学学院,江西 赣州 341000;2.江西省林业科学院,江西 南昌 330000)

生态化学计量学是一门结合了生物学、化学等多种学科的交叉学科,主要研究有机体、生态系统、食物网、物质循环等各方面元素(主要是C、N、P)之间的多重平衡[1-3]。N、P是生物体和生态系统中的基本元素,在生态系统的物质循环、群落更替、物种演化中具有重要作用[4-6]。据相关研究报道,生态系统中土壤养分供给与植物体的养分需求具有相应的动态平衡,尤其是N与P元素含量比值是衡量植物个体、群落及生态系统生长、发展、演化的限制标准,研究显示N/P<14时,植物的生长发展主要受N元素限制;N/P>16,则主要受P元素的限制;N/P在14到16之间时,受N、P元素共同限制[7-10]。

元素的限制作用不但对生态系统中物种组成、群落更替具有选择作用,也是植被动态及生态生产力的影响因素之一[7]。目前对于N、P化学计量学特征的研究主要集中在水生或湿地生态系统,对陆地生态系统的研究较少[11-12]。并且对陆地生态系统的研究主要集中在不同生物种类[8-13]、不同群落类型[10,14-18]、不同演替阶段[7,19]等,而对于同一植被类型的不同空间分布的研究未见相关报道,常绿阔叶林作为亚热带最为常见的植被类型具有一定的代表性。因此,本研究以九连山常绿阔叶林为研究对象,对其不同物种组成、不同生境类型、不同空间高度植物叶片N、P化学计量学特征进行分析,以期为研究N、P在常绿阔叶林的作用和生态学特征及九连山生态保护提供借鉴和科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究地自然地理条件

九连山自然保护区的植被类型为亚热带常绿阔叶林;在森林分区中属于中亚热带南部亚地带。本次研究取样地点选择在江西九连山国家级自然保护区的虾公塘,其地理坐标为24°29′18″~24°38′55″N,114°22′50″~ 114°31′32″E,海拔高度280~1 430 m,保护区总面积约13 411.6 hm2。年均气温约17.4 ℃,最冷月平均气温6.8 ℃,7月平均气温24.4 ℃,极端最高气温37 ℃,极端最低气温-7.4 ℃。全年平均降水量2 155.6 mm;年平均蒸发量790.22 m[20-21]。

1.2 研究方法

1.2.1取样

在九连山国家级自然保护区虾公塘海拔620 m的山谷常绿阔叶林群落Ⅰ(设置样地Ⅰ)和海拔800 m的山脊常绿阔叶林群落Ⅱ(设置样地Ⅱ)中分别设置样地;样地大小为30 m×20 m;然后将每个样地划分为样方并设置6个10 m×10 m的小样方。按编号顺序,在每个样方内进行植物物种调查;然后分草本层、灌木层、乔木层叶片取样,具体方法是:(1)草本层全株采集,共采集鲜质量800 g。(2)对离地面高度5 m以下的灌木层,取正常叶片500 g样本用于叶片化学元素测定。(3)对树冠离地5 m以上的乔木层,依次在树冠的中部以下和中部以上(下同),剪切最长的整枝;即请人上树,垂挂皮尺,分别剪下树冠下部东、南、西、北4个方向较长的整枝并采集正常的叶片800 g,用于化学元素测定;同样的,在树冠的上部取样[21]。

1.2.2化学元素的测定

将粉碎的植物叶片加酸后,装入微波消解仪进行消解。用ICP等离子体光谱仪测定叶片N、P元素的含量。

2 结果与分析

2.1 群落物种组成与N、P化学计量学特征

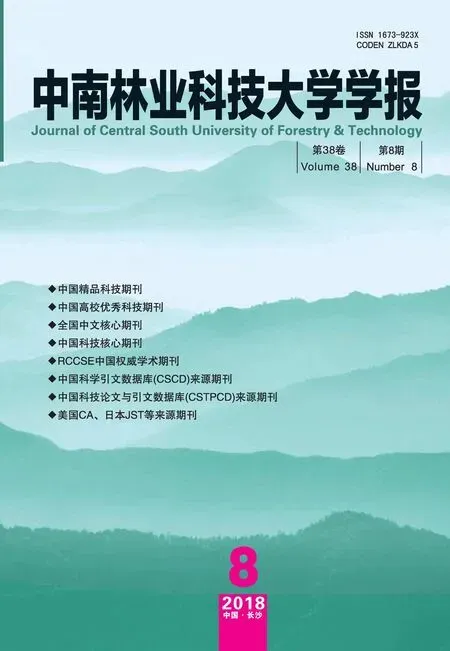

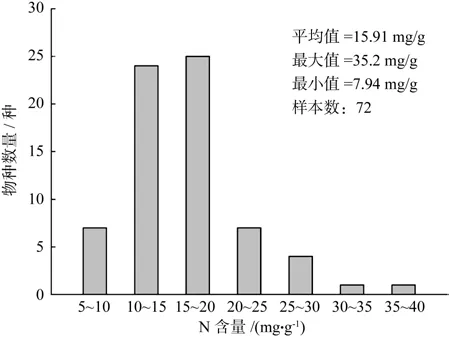

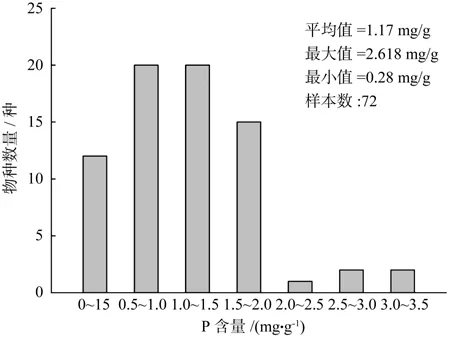

通过对九连山常绿阔叶林样地内的植物物种叶片元素含量进行测定,统计不同N、P含量梯度物种种类数量,并计算其含量的平均值、最大值、最小值(见图1,图2)。同理对群落的N/P进行统计(见图3)。结果显示如下:就群落整体而言,九连山常绿阔叶林群落平均含N量为15.91 mg/g,平均含P量为1.17 mg/g,而不同植物个体的含N、P含量均有一定差异,这些差异尤其表现在不同植物物种上,群落物种N含量主要集中在10~20 mg/g,P含量主要集中在0.5~1.5 mg/g。其次,群落中植物N/P平均值为17.04,根据相关研究,N/P>16时植物的生长主要受P元素的限制,此群落的主要限制因素为P元素,但通过对比物种的N/P值发现,某些物种的N/P<16,因此九连山常绿阔叶林群落总体发展、更替、演化主要受P元素的限制,但某些物种个体的生长也受N素的限制。

图1 九连山常绿阔叶林不同N含量的物种数Fig. 1 Number of species containing N in evergreen broadleaved forest of Jiulianshan

图2 九连山常绿阔叶林不同P含量的物种数Fig. 2 Number of species containing P in evergreen broadleaved forest of Jiulianshan

图3 九连山常绿阔叶林不同N/P含量的物种数Fig. 3 Number of species containing N/P in evergreen broad-leaved forest of Jiulianshan

2.2 不同科植物N、P元素含量对比分析

通过对九连山常绿阔叶林样地中不同科及种子植物与蕨类植物叶片N、P含量及N/P值进行统计(见表1),结果表明植物不同科植物N、P含量具有较为明显的差异,其中N与P含量值最大的分别为五加科(17.13 mg/g)和木兰科(1.49 mg/g);N与P含量最小值均为杜鹃花科(N为10.19 mg/g;P为0.41 mg/g),由此说明杜鹃花科植物对土壤中N、P元素的吸收及富集能力较弱,其N/P值为24.85,因此P元素对杜鹃花科植物的限制性主要是由于杜鹃花植物对N、P元素吸收能力较差的生物学习性导致的,这一特点可以为杜鹃花科植物的人工繁育提供参考。其次,通过对比被子植物与蕨类植物N、P含量发现,蕨类植物的N和P含量均比被子植物低,这可能是由于蕨类植物常生长于荫蔽的环境,在一定程度上限制了对N、P等基本元素的吸收与富集。

表 1 不同科植物叶片N、P含量及N/P值Table 1 The contents of N, P and N/P in leaves of different families

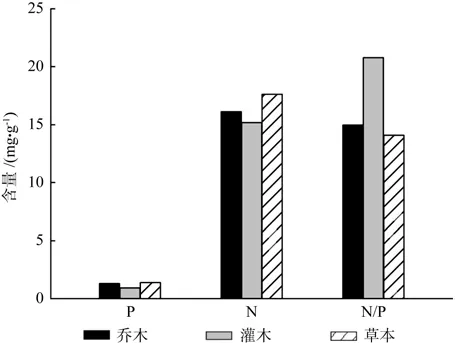

2.3 不同生活型植物叶片N、P含量特征

通过对群落中不同生活型(乔木层、灌木层、草本层)植物叶片N、P含量进行统计(见图4),结果表明群落N、P含量的规律为草本层>乔木层>灌木层,这种差异可能与草本植物相对于木本植物叶片所占整株植物比重较大,并且生长周期较短,生长速度较快,在生长期间所需N、P等基本元素量较大,因此单位面积的叶片对N、P等基本元素的富集能力更强。其次,通过对比各生活型N/P值发现,其N/P值大小依次为灌木层>乔木层>草本层,这个比值恰好与N、P含量大小规律相反,这表明灌木层植物和相对于乔木和草本对N、P元素的吸收能力差异较大,其生长发展主要受到了P元素的限制。

图4 不同生活型植物叶片N、P含量及N/P值Fig. 4 The contents of N, P and N/P in leaves of different life type plants

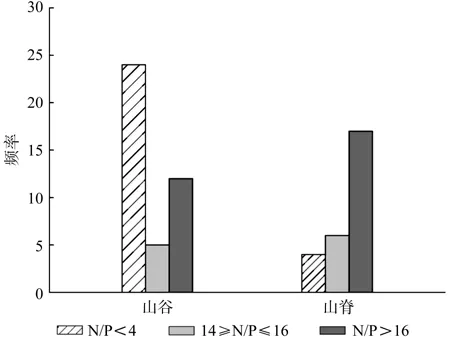

2.4 不同生境类型植物叶片N、P含量特征

本研究于九连山山脊与山谷中分别选取一处常绿阔叶林地带,并通过样方法进行调查取样,分别测定样方内各植物叶片N、P的含量,并进行对比统计分析(见图5,图6)。结果表明山谷的植物叶片N、P总体含量明显高于山脊,但山脊植物对N、P两种元素的吸收差异性较为明显,从图6可知,山脊植物种类中N/P值主要集中在>16,而山谷植物的N/P值主要集中在<14,因此山谷植物群落主要受到N元素的限制,而山脊植物则主要受到P元素的限制。这种差异对山谷植物与山脊植物群落物种组成、年龄结构等生态学特征具有重要影响,也是该生态系统维持生态平衡及生产力发展与变化的动力。

图5 山脊、山背植物叶片N、P含量及N/P值Fig. 5 The contents of N,P and N/P in leaves of valleys and ridges

图6 山谷、山脊植物N/P值统计对比Fig. 6 The statistical comparison of N/P of plants in Valleys and ridges

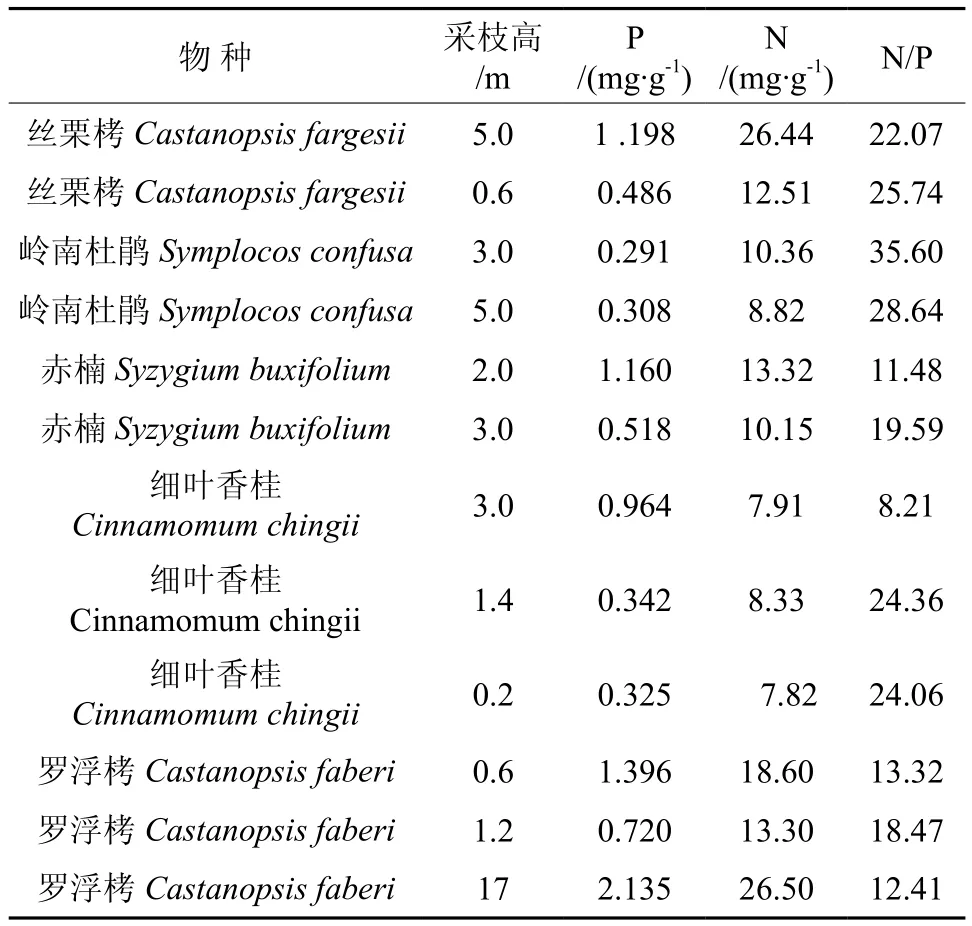

2.5 不同高度植物叶片N、P元素含量的变化特征

根据采样方法,对树冠离地5 m以上的乔木层,依次在树冠的中部以下和上部,根据采集高度进行取样测定,并按照不同物种及采集高度统计分析(见表2)。结果表明同一物种不同高度的叶片N、P元素含量差异明显,总体而言随着采集高度的升高而逐渐增大,但在达到某一高度时,含N、P含量不再增长,尤其是P元素,在一定高度以后,随采集高度的升高而逐渐下降,如罗浮栲17 m处叶片P的含量明显低于1.2 m处。其次,叶片离地面高度不同而N、P含量表现了极大的差异性,这些差异性造成了元素在群落中的空间分布状态,元素的空间分布状态可能主要与植物的物种种类、营养运输等自身生物学特征及光照、土壤、水肥、及物种间的竞争等多方面因素有关。

表 2 不同采枝高N、P含量及N/P值Table 2 The Contents of N,P and N/P of plants at different altitude branch

3 结论与讨论

本研究采用样方取样法对九连山常绿阔叶林不同空间分布叶片的N、P元素的化学计量学特征进行分析并得出以下结论:

(1)九连山常绿阔叶林群落平均含N量为15.91 mg/g,平均含P量为1.17 mg/g,物种水平上,不同植物种类N、P含量差异性较大。群落物种N含量主要集中在10~20 mg/g,P含量主要集中在0.5~1.5 mg/g,N/P平均值为17.04,群落整体内大部分物种的生长及群落自身的发展、演替主要受P元素的限制,但就植物个体而言,某些植物种类的生长会受N元素的限制或同时受N、P元素共同限制。

(2)群落中蕨类植物通常比被子植物叶片的N、P含量低,可能是由于蕨类植物通常生长在荫蔽湿润的环境,并且营养运输系统较差,对N、P元素富集能力相对较弱。被子植物中各科的N、P含量差异明显,其中N与P含量值最大的分别为五加科(17.13 mg/g)和木兰科(1.49 mg/g);N与P含量最小值均为杜鹃花科(N=10.19 mg/g;P=0.41 mg/g),杜鹃花科植物的生长主要受P元素的限制,因此在杜鹃花科人工驯化、繁育过程中要注意P肥的供给。

(3)群落中不同生活型N、P含量的规律为:草本层>乔木层>灌木层;N、P元素是生物蛋白质合成的主要元素,也是生物体构建的基本元素,草本植物由于生长与繁殖周期短、生长速度较快,对N、P等基本元素的需求量大,因此对N、P元素的吸收及富集作用较强。

(4)九连山常绿阔叶林群落中生长于山谷环境下的植物叶片N、P含量总体较山脊上的植物高,山脊群落的生长主要受P元素的限制,山谷群落主要受N元素的限制。植物叶片N、P含量随离地高度上升而逐渐增加,但达到一定高度后会呈现下降趋势。

本研究对九连山常绿阔叶林群落植物叶片N、P元素化学计量学特征进行研究,并分别从不同植物物种、不同生活型、不同生境类型、不同离地高度各方面进行统计分析,对常绿阔叶林及N、P元素在生态系统中的分布与作用的研究具有一定的借鉴意义,但由于N、P等元素在不同空间的分布规律较为复杂,并且引起这一分布状态的原因是由植物物种差异、环境作用、种间关系等多种生态因子导致的,其互作关系、作用机制等都亟需进一步深入研究。