基于生态服务功能的城市公园水体景观营造方法探讨

曹加杰,余军军,吴向崇,采明成,王 浩

(1.南京林业大学 风景园林学院,江苏 南京 210037;2.三亚新大兴园林生态有限公司,海南 三亚 572000)

“水体”是城市公园重要的景观要素之一,无论国内还是国外,无论现代景观还是古典园林,水景都具有不可替代的作用。城市公园水体作为城市绿色空间基础设施,其规划建设更多是结合消费、教育、审美等体验主题,营造相应景观结构、功能分区,打造刺激感官,触动心灵和激发灵感的景观产品,并进行宣传和营销活动。例如我们常见的滨水游步道、水上观景平台、水上喷泉表演、水上游船等娱乐设施及项目,旨在满足游客游憩、观赏、亲水等场所体验刺激商业消费需求[1]。与此同时,由于过度的商业开发、人类活动加上缺乏科学规划、管理维护等因素,导致城市公园水体质量、水文特征、生境状况、环境效益、社会功能等一系列水体健康指标下降趋势日益严重[2]。丧失了其具有的生态服务功能。为此,本研究通过分析水体景观在城市公园规划建设中出现的问题,提出在力求营造景观的同时,还应重视发挥水体的生态系统服务功能。

1 城市公园水体生态服务功能

城市公园水体景观规划建设除需满足应有的经济和社会功能外,作为人工湿地的一种类型,还应该兼顾发挥湿地生态服务功能。我们在进行城市公园水体景观营造时应该以“自然为师”,吸纳自然湿地生态系统在抵御洪水、调节径流、控制污染、改善环境、保护生物多样性和维护区域生态平衡等方面的作用[3]。

城市公园水体主要从以下几个方面发挥其生态服务功能:(1)景观协调功能,水体景观协调功能,是指通过水体的景观要素,如水系、明水面、草泽、林泽等,将系统内其他的景观如交通道路、地形、建筑等有机的结合在一起,使公园系统内不同景观与功能区在水体景观的协调下达到统一[4];(2)净水功能,水生植物、微生物通过物理过滤、生物吸收和化学合成与分解等过程吸附重金属、降解水体富营养化[5];城市公园水体还是陆地上的天然蓄水库,在补给地下水和维持区域水平衡中发挥着重要作用[6];(3)保育功能,城市公园水体中的生物主要通过初级生产者(植物)光合作用将太阳能转化成化学能,作为食物链中能量流的来源,为绝大多数物种生存提供能量基础;保护水源,维持水体的自然循环,改善局部小气候,优化生态环境,维系公园水体系统自身能量循环[7];(4)科普娱乐功能,水体景观作为公园休闲娱乐场地的一部分,给游人提供参与性与亲水性功能设施的同时,在游玩的过程中,加深了保护环境的意识。

此外,多数沉水植物在生长过程中表现出对大气和水体中的碳具有较强的吸收利用能力,这是减少二氧化碳在大气和水中含量的经济有效的途径之一[8-9]。

2 城市公园水体景观状况及成因

在城市快速发展的进程中,重景观轻生态,过多的商业开发等人类活动,加上缺乏科学规划、管理维护等因素,造成城市公园水体景观健康状况恶化严重。成因总结如下:(1)由于城市公园水体景观系统与城市边界功能混乱,与周围生态环境缺乏衔接、联系和协调。污染物通过大气沉降、废水排放、雨水淋溶与冲刷进入水体,最后沉积到底泥中并逐渐富集[10],如重金属离子、氮、磷营养盐,一些难降解有毒有害物质等。底泥污染释放成为许多水体污染重要内源[11],是污染物迁移转化的载体和储存库[12];(2)占公园面积较大的公共绿地,在雨水、养护用水的淋洗冲刷作用下,将用于植被养护残留的化肥农药和土壤表层污染物随地表径流进入水体,造成补水水源水质较差[13];(3)园内临水餐厅、厕所等商业活动产生的废弃物、游人游园产生的垃圾杂物、垂钓投食的鱼饵、游艇等娱乐设施的直接接触污染等;(4)公园水体景观规划设计单调,水生植物配置缺乏科学性、美观性,种类单一;公园水体驳岸的硬质化;道路设计存在形式和功能上的矛盾,建设材料缺乏天然性等,使水生生物的生存环境受到很大制约,导致公园水体难以形成一个结构完整、功能健康、生态稳定的水生态系统;(5)对水体景观养护、监测工作缺乏系统化、规范化,未能做到及时发现及时处理,缺乏“防止”和“防治”的管理意识。

3 生态服务功能在水体景观营造中的运用

为了从根本上解决公园水体景观健康状况日趋恶化的问题,笔者提出城市公园健康水体景观的营造可以借鉴湿地生境恢复的理念。在规划建设中,对已被破坏的生境进行修复、重建等,发挥水体景观的协调、净水、生态保育、碳汇及科普娱乐等生态服务功能。不仅要满足公园的一般功能,同时也要发挥水体的生态服务功能。

3.1 丰富水体的空间异质性,加强水系连通性

外部沟通:根据地形地貌及外围水系条件,将园内小型河道、池塘等经人工梳理,通过水闸等控制手段与外部水系连通,根据不同季节、景观需要、水质需要和水生植物生长的需要进行相关调节。

内部水系:合理的水体空间形态是建立稳定生物群落的基础,可以根据园内不同区域的水体利用情况,通过水闸、拦水坝、泵站等设置人为控制园内水体静水面与动水面的比例,以及水流方向;通过对水岸线的弯曲加工,创造不同形式的水岸线(如图1);通过对水下地型的起伏加工,给植物生长提供不同的水深条件;通过岛屿、半岛、溪流、浅滩等变化的水体形式,为生物提供多样化的栖息地。

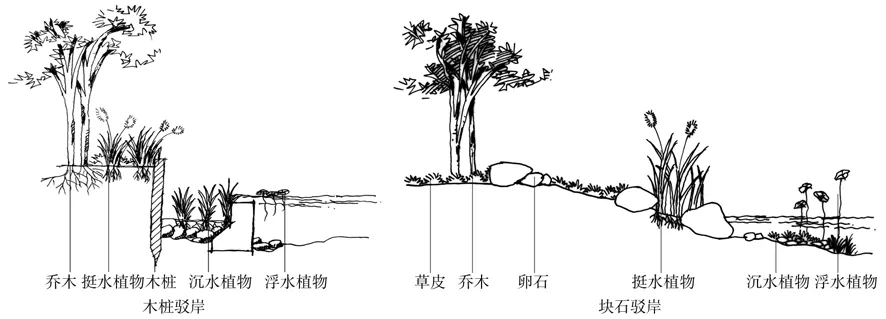

水体围合体材料以天然材料为主,由于水陆交错带的重要生态地位,水体护坡必须具备交换物质、能量及信息的功能;在部分水流长期冲击的河岸部位,可以采用工程结合材料内部空隙、表面形态、机理变化,创造适合动植物和微生物繁殖、生长、栖息的生境。例如,采用木桩、块石散置驳岸等(见图2),在自然原型驳岸的基础上放置石块,掩埋1/3~1/2,为挺水植物提供良好的生存环境,为动物、微生物的繁殖、生长创造良好的空间环境[14]。

图2 木桩、块石驳岸Fig. 2 Schematic diagram of timber pile, dimension stone revetment

通过以“水为载体”沟通城市公园内各景观设计要素,形成景观设计要素的水上交通网络,丰富公园景观的空间异质性;公园内外水系的连通还可促进区域内水质的改善,更好地发挥公园水体的水质净化功能[5]。

3.2 构建人工湿地,维系水质健康

生物技术:指利用微生物及其他生物,将水体或土壤中的有毒有害污染物质降解为CO2和水,或转化为无毒无害的物质[15]。在高溶解氧条件下,微生物繁殖、生长较快,富集在填料表面上成生物膜,生物膜上的生物相对丰富,有细菌、真菌、丝状菌、原生动物、后生动物等,组成比较稳定的微生态系统[16]。例如,固定式SD功能菌、PSBR生态嗜泥菌等,通过微生物降解,实现对氮、磷、H2S及难生物降解的有机物的去除。

生态技术:借鉴食物链理论,在打造水体景观的同时,营造多样化的水生植物群落(沉水、浮水、挺水植物等)、适当增加水生动物、底栖动物等,以构建完善的人工湿地生态系统,营造出与景观类型相耦合的水景模式(如图3)。

(1)滨水带植物净化系统构建:根据陆域景观要求及当地水文气象条件,在植物配置的时候,根据公园水体具体情况,尽量选择景观效果佳、净化能力强的乡土植物[17],如梭鱼草Pontederia cordata.、再力花Thalia dealbata、美人蕉Canna indica.、睡莲Nymphaea tetragona等种类。

(2)通过在水体开阔面营造生态浮岛(如图4),利用植物根系吸收水体中的氮、磷和有机物,使水体中营养得到转移,减轻水体由于封闭或自循环不足带来的水体腥臭、富营养化现象[18],经过植物、动物和水的3大生态循环,不断分解有机物同时激活土著微生物,协同净化水质提高水体C、N、P的去除率。

(3)沉水植物净化系统构建:交替型——以苦草Vallisneria natans(夏季种)、轮叶黑藻Hydrilla verticillate(冬季种)、篦齿眼子Potamogeton pectinatus等为主;常绿型——以矮生耐寒枯草(四季常绿、低矮、耐寒)为主。在配置植物的时候,应控制这些物种的生理特点和花色、花期,最大化地发挥其生态功能,达到三季有花四季常绿的景观效果[19]。

(4)水生动物调控系统构建:构建水生态系统食物链结构实现水体生物多样性,提高水生生态系统的稳定性。

3.3 调控生境、优化植物配置,保护生物多样性

根据公园现状寻找生物多样性及生态敏感性较高区域,进行科学的规划,结合必要的人工管理实现物种的保护。

图3 清水型生态系统架构Fig. 3 Schematic diagram of water type ecosystem architecture

图4 人工生态浮岛Fig. 4 Schematic diagram of artificial floating island

植物配置:一是丰富植物种类的多样性,二是尽量采用乡土植物,三是在现有植被的基础上适度增加植物品种。多种类植物的搭配,不仅在视觉效果上相互衬托,形成丰富而又错落有致的景观效果,而且有利于实现水体生态系统的完全或半完全的自我循环。其原则是在现有植被的基础上,适度增加植物品种,从而构建完善、稳定的植物群落[20]。

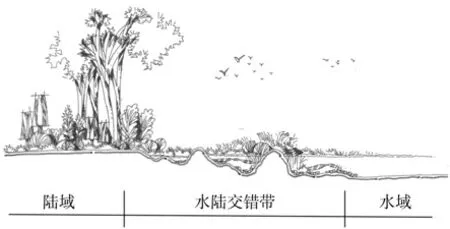

水文控制:利用生态系统食物链摄取原理和生物相生相克关系,使动物、植物、微生物形成稳定的生态关系,维持生态系统的稳定性。根据不同生物生长的各个阶段,依据所需的水位、水量等条件,采用拦水坝等措施调节水位,营造适宜的生境条件(如图5)。

水下微地形营造:通过水下微地形营造,丰富植物群落景观[21],增加生物栖息地,增加水体与植物等生物的接触面积,从而丰富生物多样性;增加公园的生物容量,提升生物多样性保育的效果(如图6)。

图5 调节水位营造生物适宜生境Fig. 5 Schematic diagram of shaping proper ecosystem by adjusting water level

图6 塑造水下微地形Fig. 6 Schematic diagram of shaping micro topography under water

3.4 科普娱乐功能

根据不同公园类型,规划和设计相关的水上游览和文化活动项目,发挥景观水体在公园中的旅游、娱乐、文化功能。将公园水体开发成一座“水上游乐场”,可以开展休闲垂钓、游船项目、水上植物园、观鸟及相关科普活动,以及公园水体景观相关的各种主题活动等。

此外,城市公园水体开发还应在营造水体景观的同时,结合科普展示工作,为游人了解自然、学习湿地科学知识提供场所[22]。通过科普宣传牌示和画册向人们宣传基本知识,定期开展针对不同对象的互动活动,让公众亲身参与和体验。如苏州河梦清园科普展示区包括室内、室外展示区,通过“苏河今夕”“城市节水”“水体净化”“雨洪管理”“生物生境”等为游客讲述科学节水理念、方法、设施,引发公众对城市公园水体环境健康和可持续发展的关注[23]。

3.5 碳汇功能

在城市公园水景营造中可以通过设置林泽湿地来增加水体的碳汇、净水功能。通过湿地工程的技术方法,提高城市公园中林泽湿地的比例,以更好发挥水景的“碳汇功能”,使公园景观更具特色[24]。在碳汇林泽的营造上可以从以下几个方面进行:

(1)林带营造:可以通过在水陆交错带的浅水区域营造湿地木本景观林带,既可观赏,同时也可做为屏障削减部分随地表径流,地下渗透的营养物质[25]。

(2)植物选择:在长江中下游地区可选择的湿地植物有:中山杉、池杉、柳杉、落羽杉、竹柳、乌桕等乔木物种,这些物种生长快、初级生产力高,碳汇能力强,适宜长三角地区生长。

(3)配置和管理:根据物种在高水位区域配置草本及人工进行高效好氧和无氧微生物种群的接种,可以提高林泽的生长及净水能力。

4 结论与讨论

城市公园水体景观能否发挥其应有的生态服务功能,会对城市居民生产、生活、交通、游憩产生重大影响,同时,它也是整个城市生态系统的重要组分。城市公园水体景观的营造是一个十分复杂的过程,牵涉到景观需求、污染防治、环境生态和水利水文等众多学科。笔者认为,城市公园水体景观规划建设应结合水体景观的连通、净水、碳汇、生物保育及科普娱乐等生态系统服务功能。以提升城市形象和经营水平、营造城市健康水体、维护城市公园水体的良性循环和可持续发展、处理好城市水资源保护与开发矛盾为目标,最终取得良好的环境效益和社会效益。

结合生态服务功能的水体景观营造目前还处于探索阶段,本研究在文献的基础上进行了理论比较研究,初步筛选了城市水体生态景观的相关指标并提出了相应的营造方法,但未涉及生态服务功能、景观效果评价体系建立等内容,未来可以在社会实践中通过相关控制加以检验。如何将生态服务功能运用到景观规划中,使水体生态服务功能持久、长效的发挥作用,将是风景园林学长期探索的目标,也是今后研究的重点。