柴可夫斯基钢琴作品《十月——秋之歌》音乐特点分析

李旭颖 于青

摘 要:柴可夫斯基是19世纪浪漫主义时期俄罗斯的杰出代表,他的作品充分展现了对俄罗斯自然风光的热爱,以及整个俄罗斯人民的生活特征。本文对柴可夫斯基作品的音乐特点进行分析研究,展现作品的艺术价值。

关键词:柴可夫斯基;《四季》;和声;曲式结构;旋律

1 生平与创作

柴可夫斯基(1840年5月7日—1893年11月6日),全名为彼得·伊里奇·柴可夫斯基(Peter Ilyich Tchaikovsky),是俄罗斯民族乐派中最杰出的作曲家之一,也是19世纪浪漫主义音乐著名的作曲家、钢琴家,被誉为伟大的“俄罗斯音乐大师”。柴可夫斯基的作品旋律优美、情感丰富、创作领域宽广,其中钢琴套曲《四季》是作曲家众多音乐作品中较杰出的一部钢琴小品曲集,通过对俄罗斯1年12个月的刻画,向人们展示了俄罗斯的自然风光。

2 《十月——秋之歌》简析

2.1 创作背景

本文选取了《四季》当中的第十首作品进行分析研究,钢琴组曲《四季》又名《十二月》,1875年,圣彼得堡杂志《小说家》的编者尼古拉·马特费耶维奇·贝纳德从俄国的诗中选出12首适合于1876年1月至12月的各个月份的诗,按月在刊物上登出。同时,他请柴可夫斯基每月为该杂志写一首能表现这个月份性格的钢琴曲。[1]《四季》由12个附有标题的小曲组成,《十月——秋之歌》是《四季》中的第十首作品,柴可夫斯基依据阿·托尔斯泰的诗,描绘了秋日的景色以及凄凉的深秋风情,乐曲充满了感伤的情绪,表达了人们对生命的感伤、珍爱等情感。

2.2 创作特征

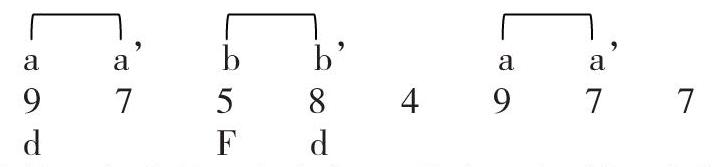

(1)曲式结构。《十月——秋之歌》为单三部曲式,具体包括呈示段、中段、补充、再现段、尾声,主要结构为:

乐曲第一部分共16个小节,可分为两个乐句,为非方整型乐段,主题乐思开门见山,一出现仿佛就包含着孤独的情绪,第二乐句沿用前一乐句的材料,是变化再现部分,一连串的三连音将人们的情绪带动起来,也随之引出中段。

乐曲的第二部分属于引申型中段,共17小节,结构与呈示段不同,比较琐碎,b乐句可以分成2+2+1的结构,b乐句可分成两句来看,后四小节是对前四小节的重复,加强了主题乐思,接下来是四个小节的补充,为第三部分做铺垫。

再现段共有16小节,是对呈示段的完全再现。

尾声部分有七小节,从pp开始,在渐弱、渐慢中发展到pppp结束,旋律也渐渐消失,犹如一片片枯黄的落叶在风中飘荡。

(2)旋律。作品主题旋律由切分音展开,紧接着是四个八分音符的跳进音,随后旋律的二度下行使人置于淡淡的忧伤之中。第五小节的三连音式的音阶上行给整体节奏带来一种“失重感”,随后出现下行的三连音的旋律,使情绪逐渐缓和,将心中的痛楚和悲凉刻画得惟妙惟肖。乐曲今入a句,旋律多为二度级进,对位化和声织体表现出一丝开朗,与a乐句形成对比。

中段进入F大调,主题动机在各声部交替出现,b乐句情绪逐渐激动,旋律在高声部表现,第21小节的第四拍落在了d小调的分解和弦上,情绪可以说是达到了顶点。b'乐段下行的三连音的旋律线条使音乐情绪更加伤感。第30小节至第33小节是一个补充部分,是中段的结尾,三连音的欲断又连的效果带有悲伤的色彩,并由此引出更加悲凉的第三段。

再现部共23小节,主题在高声部再现,虽然音乐语汇与呈示部相同,但要注意这是高潮后的平静,在演奏过程中要与呈示部做出音乐表现上的差别。尾声部分仍然大量使用三连音,左手使用柱式和弦轻柔地衬托旋律,在渐弱渐慢中,旋律渐渐消失。

(3)和声调性。以d小调展开,调性明确,和声色彩浓厚,后经终止式四六—属七—主,完满终止于主调,进入第二乐句,旋律从主调出发,和声更加丰富,随后主属交替进行,最后完满终止结束了呈示部。

中段以F大调展开,以V开始,多采用主调的属功能和声圈,然后回到I级上,推动乐曲的发展,从第25小节,乐曲回到了d小调。中段是一个展开性乐段,没有明确的终止式,补充部分结束在一个不稳定音上,对再现段起到了必要的铺垫作用。再现部分与呈示段没有太多的变化,所以不再赘述。

(4)织体与内涵。《十月——秋之歌》伴奏声部采用四分音符与柱式和弦相结合的手法,烘托出乐曲哀婉凄凉的气氛,当旋律进一步发展时,加进了中声部,与高音声部呼应,尾声部分运用柱式和弦轻柔的弹奏结束了全曲,使乐曲完整。

3 结语

通过对乐曲的音乐本体分析,展现出作曲家独特的音乐特点,从曲式结构上使用单三部曲式。旋律带有悲伤色彩,和声使用传统的功能和声,明确的终止式。伴奏织体多采用分解和弦与柱式和弦相结合的方法,推进旋律的平稳进行。从中使我们更深入地了解到柴可夫斯基的音乐创作手法。

参考文献:

[1] 李响,刘昕.艺术之约·柴可夫斯基[M].太原:山西教育出版社,2015.

[2] 許钟荣.浪漫派的先驱:浪漫派乐曲赏析[M].石家庄:河北教育出版社,2004.

[3] 桑桐.和声学教程[M].上海音乐出版社,2001.

[4] 蔡良玉.西方音乐文化[M].北京:人民音乐出版社,1999.

[5] 吴宁.柴可夫斯基钢琴套曲《四季》研究[D].山东师范大学,2000.

[6] 钱仁康.音乐的内容与形式[J].音乐研究,1983.

[7] 张越.诗·情·境——论音乐历史中“四季”题材两种体裁的表达[D].安徽大学,2017.

[8] 张莹莹.柴可夫斯基钢琴套曲《四季》和声技法研究[J].艺术研究,2013.

[9] 田园.柴可夫斯基伤感主义音乐根源浅析[J].中国音乐学,1996.

作者简介:李旭颖(1994—),女,内蒙古锡林浩特人,青岛大学音乐学院2018级硕士研究生在读,研究方向:西方音乐史。

通讯作者:于青(1963—),女,山东青岛人,博士,教授,研究方向:音乐学。