珍视“出格”,呵护“创新”

姜新慧

语文教师,总是向往着在自己精心创设的语文课堂里,追随着一批积极的响应者,虔诚的皈依者。但孩子作为这世界上最鲜活的生命,最有情趣的个体,他们总有我们难以预知的独特见解和感悟,有时会反其道而行,甚至是叛逆者,会不解风情、大煞风景,让你尴尬无语。这些都是儿童学习的真正原生态,是儿童真实的生活状态,真正的思维水平,真切的心理反应。

面对这些,如果忽视它,甚至不加分析,一声断喝,无疑会产生求同的结果。但是,这样简单的处理也因此导致儿童思维的羽翼合拢,失去自由驰骋的欲望;创新的火花熄灭,循规蹈矩地顺应教师的预设。甚至从此会时时揣摩教师的意图,小心翼翼地沿着教师的思路前进,不敢越雷池半步。扼杀了儿童的真实想法和表达想法的行动,将教育变成了灌输和求同。教学过程是顺畅了,但儿童被格式化,教育的创新和精彩也同时销声匿迹!说不定将来的“瓦特”或是“爱迪生”就被我们扼杀在摇篮里。

我们教者唯有蹲下我们的身子,稚化我们的情感,调整我们的思维,让自己和孩子心灵同步共振,才能发现他们那晶莹而透明的性灵,聪明而睿敏的情智,呵护他们悄悄潜藏的创新火花,自由驰骋的思维羽翼。

一、喝彩“非同一般”。呵护灵性的闪耀

校园里的玉兰花开了,洁白硕大的花朵傲立在高高的枝头,那么雍容华贵,典雅美丽。我带着孩子们来到树下观察!小小的人儿踮起脚,仰长脖子,但可望而不可即,小个子的更是“望花兴叹”。忽然几个小脑袋低了下去,我正诧异间,一个孩子已惊喜地捡起一片掉落的花瓣,小心翼翼在脸上轻轻地摩挲着。“老师,它还有绒布的感觉呢!”那一脸的灿烂,一脸的幸福,让人也禁不住受其感染。

我轻轻走过去,拍拍她的小脸蛋,冲她竖起大拇指:“多好的感觉,连老师也没想到!”孩子兴奋地回答:“老师,昨夜刮风了!”是呀,“夜来风雨声,花落知多少”,多么富有创意的想法。“你真是有心人,看来只要我们留心,我们就能想出别人想不到的办法。”孩子的眼睛熠熠生辉,满心喜悦溢于言表。我想这不仅是一片花瓣的发现,更是对一份精彩人生的发现。

二、唤醒“不拘一格”,尊重个性解悟

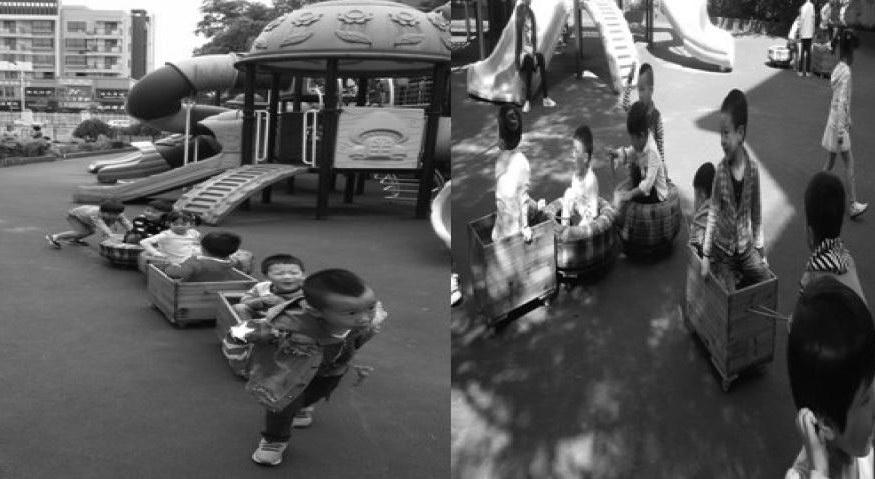

校外郊游,孩子们五彩的风筝把蔚蓝的天空点缀得绚丽多彩,牵线孩子欢呼雀跃,周围洋溢着一份快乐!我正为即将诞生的优秀习作而心中暗喜,忽然眼睛扫到几个没有风筝的孩子,再看看还有几个孩子无论怎么努力,风筝也上不了天。我正想劝说他们与别人合着玩,一个身影举着风筝晃到我眼前,转眼又跑开了,身后留下他激情的声音:“我的风筝上天了!我的风筝飞了!”对呀,借着他的腿,他的风筝也在自由自在地到处游弋。

而那些没带风筝的小朋友此时正顺着地势由上往下滚着,一个个忙得不亦乐乎,绿绿的坡地流淌着欢快的笑声。我走过去蹲下身子问道:“你们在干什么呀?”他们顾不得歇着,边滚边说:“老师,我们正滚山坡呢!”晶莹的汗珠在他们的鼻翼上闪亮,天真的话语里却没有丝毫的懈怠和难过。

就像世界上找不到两片相同的叶子一样,孩子解读世界也是千差万别的。我们只有尊重孩子的选择,珍惜孩子独特的解悟和行动,才能让每一个孩子感到自己的与众不同,发现自己的独特和价值,从而让他们的自信与主体意识拔节抽枝,让他们活跃的生命力在阳光下闪光。

我望着满地滚的孩子,微笑着点点头,眼里满是赞许和欣赏,孩子们滚得更起劲了。我高兴地举起未上天的风筝与孩子赛跑起来,场上跑的孩子也越来越多,满眼都是快乐,满眼都是精彩。

三、宽容“不解风情”,期待“殊途同归”

有时,我们还会经常碰到这样的“不解风情”:

镜头一:《春到梅花山》一课正在进行。

师:你挨着我,我挨着你,那是什么样儿?

生:真是花海。

……

生:挤死了。

镜头二:为让学生体验春天的小池塘的美景,老师带着学生来到学校的“葫芦池”边观察。

师:孩子们,我们来看看,阳光照在小池塘里,池水怎么样?

生:老师,我觉得它就像一块巨大的宝石,闪闪发光呢!

……

生:老师,我头晕。

镜头三:讲台上,老师热情洋溢地提问,台下小手林立。老师发现了一个不爱说话的孩子举起了手,心里一喜,赶忙喊起。

生:老师,我太闷了,想出去透透气。

面对这些“不期而遇”的镜头,一个词“晕”,哪有这样不解风情的孩子?

静下心来分析一下,三组镜头中的儿童曾给予了学习最充分的关注度、参与度和选择度。这种在学习过程中不受任何外来因素影响的自觉产生的原生态学习思维是弥足珍贵的。

教师要冷静分析,反思自己预设,及时调整应对策略,让儿童的课堂“出格”变成思维创新的爆发点,变成生成精彩的转换点。

1.点石成金——发掘语言的生长点,引发出新的表达式

“教者,长善而救其失也。”(《学记》)就是说:教必须着眼于学的认知点,扣准学生的最近发展区,满怀期待地激励和点拨。儿童的真实感受,就是我们灵感的进发点。我们要带着一颗尊重“生本”之心,抓住这转瞬即逝的火花,让学生的思维信马由缰,在我们预设的草原上自由驰骋,当然我们预设的草原要足够大。

师:挤死了,你为什么有这种感觉?

生:一个挨着一个,太多了,电影散场的时候就是这样。

师:是呀,太多了,多得都挤在一起,就像花的海洋,花儿开得多旺啊!那么多梅花挨挨挤挤地展现在你眼前,你會怎么样?

生:满眼都是花,眼花缭乱

生:大声赞叹。

生:我想拍张照片。

生:我想去闻闻香不香?

……

师:把你的感觉读出来

学生对“挤死”的理解,并非成人对日常生活的抱怨,而恰恰是他们对生活感受的真切流露。这儿的“死”不是与“活”相对,而是一种杂乱,一种感叹。因此,做一位智慧的教师,必然能带领着学生在一块石头里看风景,在一粒沙石里发现灵魂。点石成金,孩子在课堂上才会心灵舒展,心智开启。

2.化朽为奇——改变儿童的观察位,切换出新的观察点

席勒曾说:“只有当人在充分意义上是人的时候,他才游戏;只有当人游戏的时候,他才是个完整的人。”任何标准化的和简单化的教学,都会压制和戕害儿童的天性,扼制儿童求异和创新。只有创造“和而不同”的对话场,本着“有容乃大”教育心,我们的教者才能放下姿态,蹲下身子,从学生的角度去看事物,才能构建互动、轻松、活跃、创新的教学境界。

我轻轻走过去,站在头晕学生的位置,阳光、水面、眼睛三点一线,已经丝毫看不到水面上的景象,满眼的光亮,确实是头晕目眩的感觉。小池塘哪里是明亮的大眼睛,分明就是折射阳光的镜子。这些入学不久的孩子心里没有屈就书本的概念,完完全全是表达自己的真实体验。我轻轻地拉过学生,带他走到另一边观察,孩子这下开心啦!

师:大家知道他为什么会感觉不同呢?

学生们来了兴趣,一个个不停转换着位置探究着,那个学生也兴致高昂地探寻着。

生:小池塘平静得像镜子……

生:小池塘的水清清的……

……

事实证明,文本对知识的记载和成人的生活体验并非是儿童对生活感受的真实反映。此时此地此人,彼时彼地彼人,对待同一件事物,都会有不同的感受,如果一味地想当然,将成人的生活经验强加到儿童的生活世界,必使儿童丢失积极探索的欲望和实事求是的治学态度,渐渐丧失灵性。

3.顺势转换——扩大儿童的活动度,调协新的身心态

我们的教学应该是“一朵云推动另一朵云”,我们教师应去感悟学生,感悟他们的情之所动,意之所向,喜怒哀乐。感悟孩子当下当前的身心状态,不要让“有效课堂”“高效课堂”的华丽辞藻迷惑了自己的双眼。

学生富有个性和主见,敢于表达自己的想法,说明他在课堂上的思维是积极的,活跃的。第三个镜头里的孩子,也许由于人小精力有限,积极思考的时间长了有点累了,他想休息。有這种想法的也许不仅仅是他,只是他敢于表达,说出了其他孩子也想表达的心声。如果课堂教学依旧紧锣密鼓地进行,无疑对多数学生是一种酷刑,效果也肯定不好。韩国首尔政府斥资40亿韩元来拆除市内的两栋公寓,只为了给一棵树龄840年的银杏树提供更为广阔的生长空间,我们为了学生的健康成长,为什么不可以及时调整教学预设呢?

师:我们大家也一起来透透气,深呼吸一下。

让我们用从容恬静的心态对待每个孩子,让我们一起来发现孩子出格中闪耀的智慧火花。还原教育的本义——人格完善,让学校成为孩子健康成长、自由表达的场所,呵护好创新的芽儿,才能造就更多的栋梁之材。