刘江滨的午夜方程式

刘世芬

几年前,我刚把心思用在写作上,写小说的曹明霞发过来一篇文章《桃之夭夭》,并嘱:你若想写好散文,该好好研读这篇文章。作者刘江滨,我也不陌生,想当年,他携《燕赵都市报》给全省扔下一枚文学炸弹——青园副刊!“青园”迅速有了地标意味,在我们“庄”里,凡有点文字癖的人几乎都曾被“青园”搅扰得文思攘攘,视为旌旃。当时与我同院上班的一个小文青,不仅言必称“青园”,每当拿到报纸,她总是把副刊那版单独挑出来捏在手里兴冲冲爬上四楼,把“青园”摊开在我面前,对着上面的文章指点一番,再指着版面一角的“刘江滨”告诉我,她去过编辑部,见过本人……那时,我俩久久地望“园”兴叹:“青园”难攀,难于上青天呵!

如今,我的文章倒是经常出现在新版“青园”——“美文”了,可这也让我想起一篇风靡一时的文章——《我奋斗了18年才和你坐在一起喝咖啡》。当然,以我浅陋的智识、狭隘的人生格局,不仅不曾与刘江滨喝咖啡,得见真人也是多年之后了。散文,让我认识真正的刘江滨,一个外表不见得如何精致的北方汉子,倒把文字当作旧时女子绣花一样精心侍弄。近年我断续地读到《桃之夭夭》之外喷薄而出的系列文章,那根“绣花针”时而穿刺洪荒之远,如《谁在仰望星空》《理念的灯火》,转而又“深耕”芥豆之微,如“某的事”——《树的事》《数的事》《草的事》《书的事》《头发的事》,还有分分钟出炉的《术的事》……天宇远古皆不拒,牛溲马勃亦无价,时代俯仰,开阖见日,这样的时候,刘江滨的创作就如火山喷发了!他自言以前“太荒废”,一经聚神发力,生活着,阅读着,下笔就“神”起来。

到目前的阅读为止,刘江滨是我随时准备查生字的几个为数不多的作家之一。我称之“半旧文人”,他则自谑“古板迂执的老派书生”一枚。20年前,他出版过一本《书窗书影》,工科出身的我古文甚是贫瘠,读之经常让我产生掉入古籍的幻觉。他在那里倒是行云流水陶醉其中,我却要边读边查着恶补,不时倒吸冷气——20多年前的刘江滨就这么厉害?

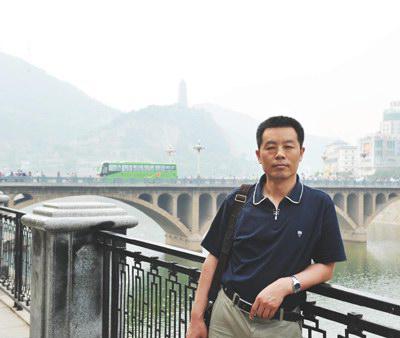

正是。中文系科班,再站到大学讲台,年纪轻轻的刘江滨在文学评论、散文隨笔方面冉冉升起,引起文坛特别是一些老作家的关注。不久后走进报社也没脱开文学——文艺部,彼时的老作家柯灵得知他调到《燕赵都市报》,还在信中勉励他,“都是文化生涯,不算改行。但报馆与课堂不同,前者天地较广,活动余地较多……”不曾与刘江滨探讨“青园”之于他的意义,某些时候,我是把刘江滨三个字与“青园”画等号的,那才是文学的刘江滨!当我见到刘江滨本人的时候,他已经“总”起来——总编。那段时间,我正读张莉的《来自陌生人的美意》,一面之缘,听曹明霞说起他的写作,心下诧异:还有几个老总热衷写作?我也有朋友在不同报社当总编,总编是要上夜班的,陀螺一样的作息,超敏感的政治担当——如临深渊,如履薄冰,因一字一句而致“翻船”的媒体人不在少数。有的虽文采学识一流,但整个人被冗务吞噬,一个字也没写过。刘江滨哪来的时间、心思写作?

渐渐地明白,胜任之后的超拔,才有可能营造适宜的“写作生态”。下面是总编刘江滨的一天——

全天三上班:上午,下午,晚上。早晨6点半起床,7点早饭,饭后阅读一个小时,上班。自从孙子降生,单位食堂难再见他。12点下班回家,保姆做饭,他抱着孙子——哪怕抽出十分钟,也要抱。饭后再阅读半小时,午休半小时,下午两点半上班。下午下班后乒乓球激战一小时,回家吃饭,晚饭后再到报社,晚上10点前看版面……22点到零点——写作,属于他的午夜,才被真正打开。

这就可以想象刘江滨对时间的严苛了,干脆、霸蛮,谁闲扯一秒都被正色截堵。凭他的积淀,用得着那么“拼”吗?这就不能不提到刘江滨的阅读量了。刘江滨的读书是成“癖”的,我印象最深的是他早年写过一篇《书香可人》,童年学堂的一段极具画面感:一大摞崭新的书码在讲台上,台下嗷嗷待哺的一群两眼霍霍放光。老师每喊一个名字,便欢快地蹿上一个雀跃,喜孜孜地捧回属于自己的课本。这时,不知是谁带头将书捧到鼻子底下,嗅着,连声喊:书是香的!好香!好香!立即,教室里哗哗的翻书声,鼻子的吸溜声,响成一片……

这个关于书的意象一直跟随到成年,哪怕“晋级”爷爷,工作之余却并不妨碍惊人的阅读。2017年前三个月他读了七部长篇,读书之外还要浏览报刊。一个周六中午,我有事问他,他回信说正在书店买书呢。我一愣:书店?这名字对我来说可是久违了。自从开了网购,我几乎再没进过书店,唯一一次还是买书之外的物品——开成书籍发票。除此,我真的与书店绝缘。

我好奇他都买了哪些书,让他拍照发过来,《摆渡人》《毛姆传》《人类的群星闪耀时》等12本,那语气像淘到了金子。另一个周末,他又去了开发区东华书店,采购14本,“六百多块,真开心!”写一篇千字文,要读十几本几十本书。《网络小说的江湖规矩——兼评长篇小说〈首席医官〉》(《长城文论丛刊》2017.2),这篇4000字的评论,他读了全套原作13本,我提出质疑:400多万字啊!你真的全读了?他答,“我真看了,挺好看的,但就是太邪乎了,所以才有此文。”

20年前,他就在“月黑风高夜读志怪书,春宵花月夜读言情书,风静月隐夜读思想书,秋风秋雨夜读悲剧书”(《读书记快》),好一个“情与境合,心与时同”!有一段时间,他的微信圈干脆就是阅读札记,这也客观上让我“统计”着他的阅读量:《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》是他继《挪威的森林》《1Q84》之后读村上春树的第三部作品,“村上的小说忧郁、优雅、坦率、诚实,尤擅长开掘人物的心理,探索人生的意义。想象力丰富而奇特,达到惊人的程度。故事层面有足够的吸引力,思考的东西让人盘桓再三,每一句话都让人不能轻易放过。从艺术品相到思想深度,他都是世界级的。”国庆假期读完两部长篇:迟子建的《额尔古纳河右岸》和何玉茹的《葵花》;读张志军的《禅东禅西——心有灵犀》“如秋月皎洁,法雨纷纷”……

直到走进刘江滨的办公室,才见识何谓读书人。早年的“雪泥斋”(书房名号)大概搬进了办公室,身后靠墙两个大书柜,里面放书的方式我一看就笑了,靠内侧摆放一排仍不够用,日渐多起来的书只能排在外层,书挨书,书摞书,缝隙里塞满了书,书柜里没了“插”书之地,只好在书柜外做文章,沿书柜外缘自地板起又“垒”出一面书墙……

即使看电影,也脱不开文学“腔调”,“昨天去看了电影《黄金时代》,因为当老师时讲授过现代文学,对萧红萧军并不陌生,上世纪八十年代还见过萧军老先生。应该说萧红萧军是现代文学的传奇,两人都敢爱敢恨,个性鲜明。时代,也是个性铸就了他们的命运。但是,三个小时的电影太注重叙事了,缺乏细节来展示他们的个性,显得拖沓……”

这样思考着走进中年,有了阅历,多了沧桑,脾气却没见收敛,依然难按剑鞘,路见不平拍案而起也不鲜见。他读余秋雨的小说《冰河》,“我找来一看,大失所望,不就是根据剧本改编的故事嘛,典型的‘故事体,而且充满了舞台腔调,很浓的西方戏剧的味道,不伦不类。看来,余秋雨大师也不是万能的,写散文是大拇指,写小说就是小拇指了。”敢于质疑,崇尚血性,《男人孟轲》也算一例。后来读李国文的《中国文人的十种死法》,阅读速度令人措手不及,还是一只“啄木鸟”——“正看李国文书,李老读书多,有学问,但不求甚解,错舛多有。35页就有多处错误,‘唁唁然如狂犬状,应为‘狺狺然;孔融是一个马首是瞻的人物”,他把这个词当成领袖的意思”“忭急狂躁,忭是欢乐的意思,跟急何干?应为褊急”“在第50页他又把刘伶的事安装到阮籍的头上。……我们太相信权威了,是对读者的不负责任,还人民文学出版社呢!”

之前这本书我已读两遍,以我的功底只能关注情节,无力甄别辨鉴。一位德高望重的老学者,一家皇皇然的顶级出版社,竟被刘江滨指谬,也只好“且待小僧伸伸脚”了(《文学自由谈》2017.2)。此文一出,老作家纷纷称“底子不薄”“不可小觑”。

《谁在仰望星空》《理念的灯火》等捧出一颗男人的“赤子之心”。时而一副娇憨之态,连乒乓球夺冠也让他手舞足蹈地“癫狂”。但有时这个喝酒脸红的大男人又显得格外悲天悯人,他喜欢写花草树木,写弱者的哀鸣,写先哲的早逝……有时也深深怀旧,“许多年来,时常做梦梦见已逝去的父母双亲,一切宛如日常生活的样子。我喜欢这样的梦,好像他们还活着,不曾离开。……或许这就是灵魂深处的牵挂,这就是生命的密码。”(《亲情绵绵无绝期》)

“品相”二字,经常出现在刘江滨的口头或书面,无论为人为文,被他看得极重。看他不慌不忙地当着总编,读着,写着,却没耽误“抱孙子”,照片上那粉嘟嘟的一团真教“人生易老”!众人心目中,刘江滨还是那个鲜衣怒马的后生呢,怎么不经“通告”就这样升到了“爷”级!在这极大的幸福事件中,又有两件事让我看到文学之外另一个刘江滨。第一,他认真当爷爷,家人说,别的爷爷抱孙子多有“表演”成分,这个爷爷是“真抱”,别人抢不走,小家伙一见他就笑,妈妈也叫不走。第二,有了孙子,他并没霸道地强迫作为眼科专家的妻子回家,坚决地说:可以花钱请保姆,但绝不能放弃你的事业!至今他们的孙子一周岁,妻子仍然坚守工作岗位。我身边,多少男人以牺牲妻子的事业为天经地义,在他们眼里女人何谈事业,唯有男人才是事业的宠儿……刘江滨对妻子的敬惜、对女人的尊重还表现在他读完《毕加索传》,毕加索辉煌成就背后对女人的悲惨摧折,使他怒发冲冠,愤而写成《我鄙视你对女人的鄙视》(《中华读书报》2017.11.8)。

这是一个懂得尊重女人的男人!或许这就是文学之外的刘江滨的品相之一。

从阅读中来,穿越生活,到灵魂里去。每当想起他在半夜签版再写作,处理冗务之余匆匆地写上几行,我都特别励志。我一直仰视兼用左右脑的人,刘江滨似乎做到了“一心二用”:《燕赵都市报》连续13次入榜“中国最具价值品牌500强”,品牌价值47.92亿,河北唯一获得最具价值品牌的媒体,也是河北文化产业唯一上榜品牌。

夏天的一个傍晚,我正在医院看望一位文友生病的母亲,收到一个晚报编辑的退稿微信,“……副刊有些典故类文章意义不大,除非能有一个特别发人深省的点,或写得惊心动魄,像刘江滨老师写的《装疯卖傻》那样……”我看完不由得笑出声。文友不解:“再谦虚也不至于对着退稿笑吧?倒像退的是对方,被夸的是你自己……”她一提点,我也沉思下来:是啊,怎么夸刘江滨倒比夸我自己还高兴呢?文友若有所思地看着我:明白了,难怪我发现你对身边写作的人有一种奇怪的热情!现在我知道了,你对他们太珍惜。

在写作方面自己挺惭愧的,也因为曾在并不属于写作的环境中难得其安,曾像在大海中寻找航标一样搜寻写作的同类,一旦遇上一个,我的“痴”病立即复发,就像见到亲人。同行这个词格外重要——前方有个执灯人。特别是刘江滨“奋战”在午夜时分,我悄悄地改了一句特殊年代的歌词——我们“写”在大路上……

印度智者萨古鲁,用一首小诗比较“一个灵性的人与一个物质的人”——

一个物质的人挣钱糊口,

其他一切——

喜悦,安宁和爱,

他得去乞讨,

而一个灵性的人,为自己赢得了一切——

爱,安宁和喜悦,

他只需乞讨食物,

甚至只要他想,

连食物的获得也轻而易举。

我经常在潜意识里悄悄把上述“灵性的人”置换成为“写作的人”。在寫作这条路上,看过太多的路长人困,蹇驴已矣,刘江滨刀不老、锷未残,守住内心,缓步徐行静而不哗……

经年沉潜,一旦发轫,其势滔滔。我不想给他这个曾经的学者贴上“风格”的标签,有时候,谁说风格不是一种画地为牢呢。天下最无聊的大概就是“规矩”的写作。倘若僵化成一统,兴味索然,谁还写呢。我虽经常羡慕古文给予他的“石韫玉而山辉”,其实在不同文章里,也感受着开阔、多样性以及自我审视和体验他者的能力。他有时不知不觉间“学者”起来,刚想提醒他注意“弄粉调朱”,转眼另一篇就显得茅茨不翦,缱绻柔肠也有嘹烈轩翥,“花”痴暖男伴着金刚怒目,冷不丁,还会让你爆笑不止,诸君读读《家乡话》,开头就让你从会心一笑到开怀大笑……千变万化的恣肆,想厌倦,想疲劳,都难。

因为这背后,站着一个能力全面的总编、作家,既能跨栏,亦能射击,现实中的乒乓球也总是冠军在手。没准儿跨栏、射击之后,下一次又发力去跑马拉松了。并非戏言,他已有“大部头”筹划——民国报人系列,写成好看的随笔,形成独特的研究风格,为此已经储备了大堆相关书籍,只是这需要完整时间,只能假以退休。好在他有自己的写作“信条”:不一定要成为什么“大家”,但在自己笔下流出的每一个字符里,都要让它发出金石之质、玉帛之声……

清夜,独自与灵魂凝视。22点,签好版面,坐进光阴深处,在键盘上,链接今古。那些字,闪着光,刘江滨开始求解他的午夜方程式。