探秘珊瑚礁普查:水中留下只有气泡,带回来的却是第一手资料

■《海洋与渔业》记者 廖静/文

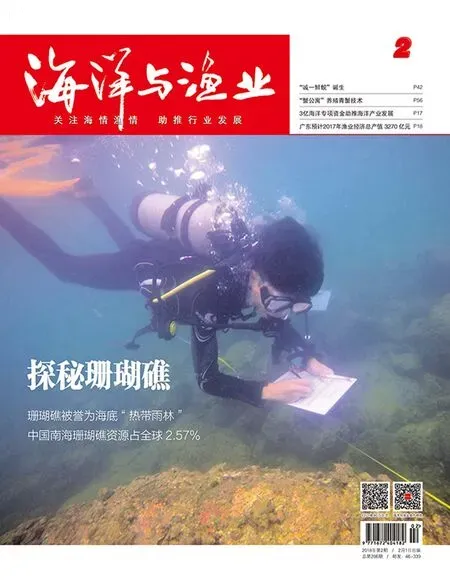

100米的深海中,廖宝林一眼就看到了一丛咖啡色的珊瑚。

它不算常见,是一种热带珊瑚,叫鹿角杯形珊瑚。隔着海水看上去,它的生态特征依旧很明显,廖宝林迅速在调查记录本写写划划,把眼前的发现完整记录下来。

这是廖宝林在广东省珠海市庙湾进行珊瑚礁普查记录珊瑚情况。他是广东海洋大学深圳研究院(以下简称“海大深研院”)珊瑚保育中心主任,是2014年到2017年广东珊瑚礁普查的组织者,也是广东珊瑚界的“网红”。他们的任务是在广东36个珊瑚礁普查站位进行调查区域内的珊瑚、鱼类和无脊椎动物的普查。

这是一项科研,更是一场辛苦的劳作。普查团队成员多数是潜水爱好者,廖宝林则为普查和宣传广东的珊瑚礁工作了11年。

“水中留下的只有一串串气泡”

据廖宝林介绍,珊瑚礁健康调查(reefcheck)是潜水员和海洋科学家共同参与的全球性最大珊瑚礁监测计划。联合国“全球珊瑚礁监测网络”确定把“reefcheck”作为公众性的珊瑚礁监测计划。广东自2007年起从香港引进珊瑚礁普查,以民间环保力量为主导。

天气晴好,水中的能见度较高,一队六人整装待发。早上九时许,他们就出现在普查的海域。

廖宝林告诉《海洋与渔业》记者,首先由带队的珊瑚普查专业人士进行样带定位布设,在样带的两端拴上浮球;随后的普查队伍分为两人一组,首先进行鱼类记录,这是为了防止人活动时,吓跑鱼类,从而导致调查数据不够准确。一般在样带测定15分钟后,进行鱼类记录的普查人员方能下水。而每一个组别大

概在水下1到1.5小时。“除了下水前不许饮酒等基本注意事项外,下水一定要遵循两人一组的基本安全原则。”廖宝林补充说。

“这些海底生物看着美丽,但是普查工作者不能摸,只能记录,只能观察,只能拍照,最后在深海能留下的只有一串串气泡。”廖宝林向《海洋与渔业》解释道。第一,这是调查工作的基本要求,避免因为人为触碰而导致海洋生物遭受破坏;第二个原因也是为了普查人员的生命安全着想,因为一些海洋生物会释放有毒物质。

因此,这需要普查工作者一丝不苟的工作精神。60多斤装备是每一个普查工作者的基本负荷,包括手持式GPS定位仪、样带、水下照相机、摄像机、浮球、绳子、记录板、记录表、铅笔、潜水装备等十几个物件,而最过硬的就是要求每一个普查工作者对海洋生物基本信息的掌握。

2017年的广东省珊瑚礁普查从6月8日“世界海洋日”开始启动,水下调查工作一直持续到11月,其后还有复杂的数据分析和整理,这样从启动到结束,普查工作持续了大半年时间。无疑,普查不是一件简单的事。

盾形陀螺珊瑚

蔷薇珊瑚

“来过一次后,热情高涨”

普查的第一项工作就是召集普查人员。普查这份“苦差事”,在这些潜水爱好者眼里,越来越成为一种值得培养的“兴趣爱好”。珊瑚可以称得上是一种美丽的海洋生物。唐代诗人韦应物赋诗云“绛树无花叶,非石亦非琼。世人何处得,蓬莱石上生”,更是增添了它的神秘色彩。

“因此普查报名时,都是几分钟之内就满额了。”廖宝林说,因为报名对年龄并没有限制,因此在普查的队伍既有高中生,又有60多岁身体硬朗的退休人员。这样也让珊瑚的科普工作迅速在这些人中扩散开。尽管在外部条件没添加一些限制,但是报名的人员必须是具有进阶潜水员证,拥有30瓶气的履历,更要具备很好的中性浮力。

说起这个队伍中的元老,不得不提廖宝林。2007年,廖宝林还在广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区任职时,就参与了广东省第一次珊瑚礁普查。从2014年开始,他正式成为这个普查的组织者。“如此算下来,我也算是陪伴着这项工作成长了。”

除了廖宝林,目前在这支普查队伍中还诞生了两名“社会科学家”,他们都是2015年新加入的,其中一位“张姐”虽然参与的时间不长,但她却是坚持每一个站点都参加的唯一一个普查爱好者。

“一些潜水爱好者本身是海洋生物的爱好者,而且还有不少是‘海归’。他们大多对国内的情况不是很了解,因此希望能够通过亲身参与,来了解国内海洋生物资源的情况,同样也是希望为国内的海洋环境改善略尽绵薄之力。”廖宝林说。

2009年就加入珊瑚普查队伍的深圳潜水爱好者李岳辉,就常常说“如果深圳的海能够变漂亮,我们就不用去国外看海了”。

因为参与普查的人数有限,因此他们在招募志愿者的时候,每年以三个老队员搭配两个新队员的比例进行。这样在调查时,再加上一名科学家,就组成一个站点6个人的“标配”。“这样循环不断更新普查人员,不仅可以保障普查工作顺利进行,也能让更多人来了解珊瑚,成为海洋的社会环保者。”廖宝林说。

普查时,能碰到一些珍稀或者不常见的海洋生物,那是最令人兴奋的了。廖宝林提起这些经历时,如数家珍。“2016年在珠海庙湾遇到了鹿角杯形珊瑚和石斑鱼、龙虾等经济鱼类,2017年在珠海湾洲则看到了绿海龟……”

不过,这项工作虽然有近距离与珊瑚“接触”带来的刺激,但同时也伴随着危险,因此需要普查人员严格遵守潜水安全事项。“有时候潜水碰到渔网,被渔网缠到就麻烦了,因此需要两个人一组下水。雷电、台风天气也对普查工作很大影响。”他说,因为怕出危险,2017年就因为台风天气,只取得了21个有效站位数据。

“培训就是一次知识普及”

怎么保证这群新招募的调查人员能够准确记录呢?这在廖宝林看来,重中之重就是进行前期培训。前期培训不仅需要对普查工作者进行海洋生物的基本信息,而需要培训他们对各种设备的准确使用。而另外一个办法就是“老带新”,有经验的队员下水后可以进行审核。而对于数据的最终审核,则由专业人士完成。“一旦发现数据有不合理性,就会要求这个站点的调查重新来做。”

“而调查记录本的设计一面是珊瑚图片,另一面则用于记录。”廖宝林说,他们可以对照手中的图片,但如果碰到不清楚的,则可以拍照回来请教专业人士进行进一步确认。如果碰到游动迅速的鱼类无法拍照时,则记下基本特征,发回专业人士确认即可。“目前几乎没碰到那种无法确认的。”廖宝林笑着解释,因为很多参与普查的人都是“老司机”,他们对一些基本的知识都有一定的了解。

“普查走过了11年,仍需继续努力”

珊瑚礁为众多海洋生物提供“住所”。珊瑚礁也被称为海底的“热带雨林”,可以有效阻挡风浪对海岸的侵蚀,并为海洋生命提供栖息之地。在全球3.6亿平方千米的海底面积中,珊瑚礁虽然只占0.2%,却是25%海洋生物的庇护所,渔业、油气资源、潜水旅游等经济活动都与之息息相关。

中国南海拥有全球2.57%的珊瑚礁资源,位居世界第八。居住在广东徐闻海边的一位老人曾向《海洋与渔业》记者回忆,十几二十年前,只要下到水中,就可以看到成片的美丽珊瑚。

“最近的普查结果都显示,这些站点的自然环境保持在比较稳定的状况。”廖宝林说,不过最近二十年间,由于全球气候变暖、天敌爆发、海水污染、过度采挖等多种因素,中国南海的珊瑚覆盖率已经减少了80%,而人类的渔业活动一直没有减少。他悲凉地说,“普查珊瑚,最难过的是见到一些珊瑚被破坏。”

正是由于珊瑚一度遭受破坏,10年前,广东在全国内地沿海城市中率先开始了珊瑚礁普查。廖宝林介绍说,珊瑚普查不仅通过联合民间潜水志愿者和科学家的力量,积累一手的数据资料,供政府决策和科研之用,促进珊瑚礁保护与管理措施的实施,而且能够吸引社会公众对珊瑚礁和海洋生态环境保护的关注和参与。

“说实话,我们的起步已经晚了。”据廖宝林介绍,20年前,香港就已经开始了珊瑚礁普查。“目前内地还只有广西预备在2018年开始进行珊瑚礁普查,虽在内地我们算是最早开始的沿海省份,但我们单比香港就晚了十年。”

“坚持下来,才能反映这片海域的整体生态环境”

“这些数据有比较才有意义。”廖宝林对《海洋与渔业》记者说,持续对同样的站点进行普查,才能清晰地对比出5年前甚至10年前的海洋生态状况。

2018年1月份,珊瑚礁普查的结果新鲜出炉。结果显示,与2016年相比,各个站位活造礁石珊瑚覆盖率保持平稳。广东沿岸珊瑚礁区生物多样性依然不高,礁区鱼类和无脊椎动物稀少,珠海佳蓬列岛生物多样性较高。珊瑚礁区渔网依然较多。局部地区发现珊瑚白化现象,但没有发现珊瑚敌害生物与大面积珊瑚白化或死亡现象。部分地区潜水旅游开发造成珊瑚局部白化并死亡。廖宝林介绍说,人类的渔业活动还是很多,对珊瑚影响比较大。好在没有出现大面积的珊瑚白化或死亡。

“普查结果并不十分乐观,这也说明,我们的普查工作需要继续,而且需要加大力度进行救护和保育。”廖宝林总结说。他目前工作的海大深研院正是全国首个珊瑚救护基地所在地。

广东的珊瑚普查已经持续11年,但在廖宝林看来,这对珊瑚礁资源的保护来说只是一个开头。香港珊瑚普查基金的工作人员也说,期望普查可以拓展海南及广西,以及中国每一处有珊瑚的地方。廖宝林这位珊瑚“网红”不仅出席各种珊瑚活动,更是扛起大旗来做好珊瑚的大众科普。“我们极力在做的两年一届的粤港珊瑚论坛,正是为了让更多人关注珊瑚。”

廖宝林笑谈,相比十年前,如今的珊瑚“更吃香”了。越来越多的年轻人开始热爱并享受保护珊瑚的工作,这使他对海洋环境感到乐观。未来,他希望能普查队伍中在培训出一批“社会科学家”,继续加强珊瑚普查,为海洋环境保护出谋划策。他说,“现在大家的积极性越来越高,只要想努力做好,就一定可以做到。”