曲艺文学:从群众视角理解历史人物的方式

楚子

曲艺是一门用口语说唱叙事的表演艺术,它对口语进行艺术化处理,使自然状态的说话上升为技艺性的说唱。曲艺是中国历史最悠久且传统最深厚的表演艺术,融文学、音乐和表演为一体。曲艺文学一大重要载体是曲艺表演所使用的“脚本”,即曲本和书目等,还包括曲艺艺人为了艺术的传承和扩散,而有意识地对口头表演进行整理,从而形成的内容详尽描写细致的文字稿。因此,曲艺文学既包括古代流传至今的宋元话本(即话本小说)、也包括曲艺艺人的个人创作脚本,以及他们对先人的集体创作进行整理归纳完善而形成的曲本。曲艺文学的内涵极其广泛,在不同历史时期呈现出纷繁错杂的面貌,其创作手段极为灵活、艺术特色丰富多彩,囊括口头文学(集体创作)的生动活泼、老少咸宜的特点,也不乏艺人个人独具匠心的结构设计与灵光一闪的妙句偶得。曲艺文学经曲艺滋养而生,是中国叙事文学传统的重要组成,以夹叙夹议的方式呈现出丰富的思想魅力。由于源头曲种的差异,很难从结构方面对曲艺文学进行整体分析,有些类型的曲艺文学正文前后有定场诗,有些作品散韵结合,有些则说唱相间,难以一概而论。

在中国漫长的封建社会中,普通群众缺乏学习历史知识的途径,现存的曲艺文学表明,讲史演义及生活小品是构成一部曲艺文学史的两大主要支柱。“几千年的中国历史被写成了‘二十五史,但这‘二十五史无一不在曲艺书目的‘说表范围之内。”①欣赏曲艺是普通群众汲取历史知识的重要途径,曲艺文学对于历史人物的描摹也成为理解中华民族历史观的一条线索。纵观曲艺文学的美学品格,有三个特征特别值得注意。

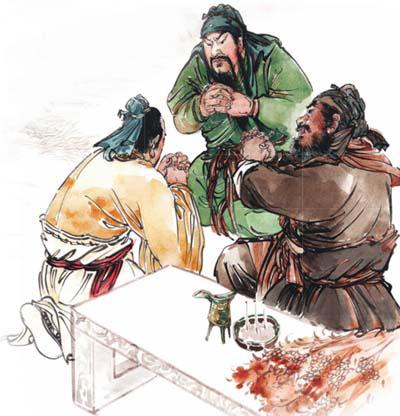

一、基于曲艺文学的群众性特征,人们对历史人物进行道德的再判断。曲艺是群众的艺术,群众性不仅意味着作品经多人传承、受大众欢迎,更意味着作品中蕴含着的劳动人民朴素的道德取向与价值判断。这种朴素的道德观呈现在曲艺文学对于历史人物的选用与改写中。就拿关羽为例,如果没有说唱艺术,恐怕关羽不会成为今天大名鼎鼎的武圣。西晋史学家陈寿在《三国志》中评论关羽、张飞,称赞他们都有“万人之敌”、“国士之风”,但又批评关羽“刚而自矜”,张飞“暴而无恩”。关羽在历史学家的笔下仅仅是三国时期一名名将,历史学家肯定他的长处,也对其投降曹操的过往记录不讳。但到了说书人的口中,他的短暂投降就成了为保护刘备的妻子,等待与刘备重聚,不得已而为之的“曲线救国”策略,并用“土山约三事”“只降汉朝不降曹操”为其开脱,最终将关羽塑造成了忠义两全的英雄人物。人物道德德行得到稳固的同时,关羽的外形也得到了美化。从《三国志》的“羽美须髯”到《三国演义》的“身长九尺,髯长二尺;面如重枣,唇若涂脂;丹凤眼,卧蚕眉,相貌堂堂,威风凛凛”,再到张国良《三国》曲本的“脸如重枣,两条蛾蚕眉,一双丹凤眼,……腮下五缕长须,二尺多长,铺满胸膛,但是根根墨黑,乌油滴水,万岁称他为‘美髯,所以大家又称他为美髯公。……七粒硃砂痣,红似点血,因此显得格外威风。头戴一顶青扎巾,中间一块白玉,上面红缨一颗,抖抖擞擞……一无弓,二无箭,一世喜欢明枪交战,从不暗箭伤人。”②,显然他的外貌也向着群众心目中的英雄人物不断靠拢。中国的史学家并不倾向于塑造个人英雄,他们更信任“时势造出英雄豪杰”,“这是中国古代史家历史观念中的一个重要方面”。③对于塑造英雄人物形成偶像崇拜,更符合普通群众的心理逻辑,关羽祠的修建与武财神传说的形成依据就在于此,曲艺文学也深刻地参与了这一过程。由于集体创作的影响,曲艺文学在人物塑造中常常会有“类型化”的美学倾向。但类型化不等同于脸谱化,历史人物在曲艺文学中的被归类往往与人们的爱憎相关,基于“寓教于乐”的诗教传统。曲艺文学的一项重要功能就是借着艺术的形式来开启民智、影响民心,对历史人物的再创造,乃至类型化归类也是为了上述目的而服务的。

二、基于曲艺文学的“真实性”特征,人们对历史人物进行人性的再挖掘。中国的小说家在很长时期内都在试图让读者相信故事内容的真实性,他们大多会在作品的开篇直接点名朝代年号,叙述主人公的姓氏名讳,说得有理有据、煞有其人。曲艺文学也或多或少保留着这种文学童年时期的痕迹,无论是现实主义还是浪漫主义作品,曲艺文学的作者都在努力平衡着社会真实与文学真实之间的微妙关系。曲艺文学的文学真实,指的是作家经过对一定的社会生活现象或假定的生活现象进行艺术概括而创造出来的具体生动的艺术形象,从而表现出人性的特征或内容,展示出社会生活的本质规律以及人生理想等。为了达到增强文学真实性的目的,曲艺文学在对历史人物再创造时特别擅长人物心理的深挖细掘。由于挖掘得合乎情理,表现得情真意切,不仅不会让受众发出“何以见得历史人物是如此思考”的疑问,反而会让已经湮没在历史尘埃中人物重获生命。这里,曲艺表演“跳出跳进”的艺术特色也被曲艺文学所继承,为其心理描写加分不少。当作品使用叙事体时,人们依托第三人称视角冷静旁观,当切换到代言体时,人们也会跟着艺术家直接进入人物内心,而不用借助“他心想”“他觉得”这样的提示语进行转变,为了实现这一点,曲艺文学巧妙地利用了诗词,在描写关羽对刘备的思念时,张国良是这样写的:

正是:

龙刀在手显威风,酒尚温时斩华雄。

土山约法未降曹,日思汉室夜念兄。

“兄皇啊……”关将军想着阿哥刘备,泪如雨下。

诗句有其独特的语言逻辑,无需借助第一人称称谓也能让人们明白这是关羽的内心独白,在念完四句诗后,关将军的“泪如雨下”就有了更加深厚的感情铺垫。曲艺作品深入到历史人物的内心世界,努力做到与之心灵相通,是曲艺人物形象塑造的成功关键。史册所载,往往是历史人物的事功业绩,或是成功后的辉煌,或是失败后的凄凉。对于其他方面,如婚姻家庭、性格爱好、情趣习惯,以及为事业所付出的隐于“辉煌”或“凄凉”后面的心血苦乐、奋斗搏击等等,往往是传统史册所不屑于记录的。而这些恰恰是历史人物或成或败的要害之处,是他的精神和魂魄之所在,对此适度挖掘、精彩渲染后,让人物立体化复杂化,引起人们的深度思考,让人们真切地感受到被“神化”的历史人物心灵深处真实而可贵的“人性”,在“神性”与“人性”的重疊与交织之处,流淌着脉脉温情、充满了生命活力,带给人们跨越时空的美的感受。

三、基于曲艺文学的地域性特征,人们对历史人物进行性格的再塑造。曲艺文学作为舞台艺术的鲜活记录,先天地带着诞生地域的泥土芬芳。过去的曲艺艺人文化层次不高,他们在讲述历史故事、演绎历史人物时,时常会带上方言俚语甚至基于地域特征来改变人物性格。这一点或许会让历史爱好者所不屑,却恰恰是曲艺文学的魅力之所在。苏州弹词的演出地域,南不出浙江嘉兴,西不过常州,北不越常熟,东也超不过上海松江,其主要原因就是离开吴方言的流传地区,听众听不懂也理解不了,苏州评话艺人曾试图进入常州以北丹阳地区表演,结果因市场惨淡铩羽而归。除了让人物说当地话,曲艺文学还会努力使其呈现当地性格。民间传说白蛇传故事,是多部曲艺文学的共同源头,不同类型的曲艺文学基于地域文化特色对人物性格进行了改编。清代弹词《义妖传》将许仙爱慕白娘子解释为“迷”字入心,并为了迎合市民阶层的审美,给小青设计了迷恋昆山顾鼎臣之子的插曲;山东琴书版本中删掉白蛇报恩的情节,指出白娘子纯属于动凡心才下山游玩,她的感情也变得更加纯粹与热烈,并通过删减偷窃情节,削弱了白娘子的妖气。同样的情况在历史题材中也很普遍。再拿关羽为例,由于曲种不同及流布地域的人文心理影响,评话中的关羽形象与评书中的关羽形象就是有所差异的。张国良评话中的关羽在有情有义的同时带着市民阶级的算计与心思,袁阔成评书中的关羽形象则是干净利落,行动做事毫不拖泥带水。而他们又与《三国志》《三国演义》中的关羽在性格上有所不同。正如吴文科所言,这就是曲艺文学在人物塑造上的“随地赋情”的辩证美学观④。凭借曲艺文学对历史人物性格的再塑造,历史人物与群众在情感与心理上变得更加贴近,人们乐于接受一个说着同样方言俗语有着类似地域性格特征与相似行为逻辑的历史人物,即使他(她)并不一定是自己的老乡。

此外,在不同的历史时期,曲艺文学对于人物性格的描绘也会出现差异。关汉卿元曲《窦娥冤》中窦娥在行刑前向天地发出控诉:“有日月朝暮悬,有鬼神掌著生死权,天地也,只合把清浊分辨,可怎生糊突了盗蹠、颜渊?”邱肖鹏弹词《窦娥冤》中则唱道:“我呼一声冤,你天要开,我叫一声屈,你地要翻;你天地缘何不理睬。天呀,你有日月,放光辉;你是非颠倒为何来。地呀,你有鬼神,在泉台,难道贤愚善恶竟不相干。”弹词唱词比元曲明白晓畅许多,并强调了“我”在与“天地”斗争过程中的主体地位,显然与当地社会经济繁荣发展导致的思想启蒙萌芽有关。

曲艺文学是一种基于审美的眼光,依托同理心和道德感来理解历史人物、解读社会历史的方式。它不同于历史著作,也与纯文学及其他类型文学大相径庭,曲艺文学通过对历史人物的内心世界的挖掘、对其身份特征的本土化建构,以及人物形象进行道德性拔高,营造出真假参半、虚实相生,却又符合特定地区特定时代群众心理的历史人物集群,與其说人们通过曲艺文学来认识历史人物,不如说一代又一代的曲艺受众通过解读历史来认可真实的自己,寻找更纯粹的人性之美。

注释:

①吴文科:略论曲艺文学的美学品格,文艺研究,1993年02期。

②张国良:《千里走单骑》,上海文艺出版社,1984年,第2页。

③瞿林东:《评价历史人物的社会意义—论中国古代史学的一个重要历史理论问题》,《学习与探索》2010年第2期。

④吴文科:略论曲艺文学的美学品格,文艺研究,1993年02期。