在伊朗,黑袍与烟花

欧阳诗蕾

1

飞机一到德黑兰,官方时间就成了1397年。出机场沿途,波斯文在墙壁上像花纹一般飞舞,我捂住头巾穿梭在面纱、黑袍和男士西服裤之间,贴地滑行的一小片视线里。黑袍衣尾划出了一道道轻悠的弧度。

忽然我被人堵住了。“Salaam(你好)。”一位穿黑袍的老妇人在逆光中望着我,时空像被割碎了。

在公历纪元年表的1397年,东方大地上,明太祖朱元璋颁布《大明律》,继续实行始于元朝的海禁政策。西方,发源于意大利的文艺复兴将席卷欧洲。并将改写整个人类近代史。而地处东西方十字路口的伊朗高原上,阿拉伯语成了新的通用语,伊斯兰教取代拜火教,各地大兴清真寺——阿拉伯帝国横扫了波斯帝国。

日期切回波斯历,1397年5月的一天,伊朗首都德黑兰,伊玛目霍梅尼国际机场的出站口,拖行李箱的我和那位妇人被一群女孩堵住了。头巾下的年轻脸庞闪烁出同一种焦灼和欣喜,我太熟悉这种神情了。果然,粉丝接机。她们正排队与一位戴墨镜的男子合影。快门声中,我紧跟那位穿黑袍的妇人穿过人群。

“是不是在打仗?”听到我要去伊朗,朋友脱口而出。石油和战争,这是我和朋友对中东的印象,而對伊朗,除了两部奥斯卡获奖电影《逃离德黑兰》《一次别离>,就是核武器、穆斯林黑袍、国际核制裁、极端原教旨主义……信息窗口极有限时,零星的政治和宗教新闻构成外界对这片土地连同在这里生活的人的想象。

“别担心,他们只是好奇,因为外国游客很少见。”S看我神情紧张就安慰道。即使在深夜的国际机场,我这张东亚面孔引起的关注也不比刚才那位明星少。S是我认识不久的伊朗朋友,一个月前特朗普政府宣布要重新对伊朗实施制裁,他有些担忧未来世界将如何对待他的国家。

我转移话题,问咖啡价格写在哪。“这就是价格,被斯数字。”S指着菜单上一列字符,解释道,因为阿拉伯人曾毁灭过波斯,所以伊朗人都不喜欢阿拉伯,到了国内通用数字都要用波斯文的地步。伊朗的通用语言仍是波斯语。在全球绝大多数国家都采用基督纪年(公历纪元)的情况下,伊朗依然沿用着波斯历法。“即使他们摧毁了波斯帝国,但我们守住了文化。”S很自豪。

伊朗人现在仍称呼中国为“qin”。公元前221年,中国首个大一统王朝秦诞生。波斯帝国始于公元前550年居鲁士大帝开创的阿契美尼德王朝。由于特殊的地理位置,二十多个世纪以来。在阿拉伯人、突厥人、蒙古人扩建帝国的过程中,波斯数次遭侵占、灭亡,又诞生出新的王朝。

直到公元1935年巴列维王朝更名伊朗前,这里一直叫波斯。

十年后。当我再从资料中回望德黑兰这几年的历史,我也将收获同样清晰的叙述。但历史不会告诉我这些我此刻见到的“碎片”:兑换钱币处的大叔每次数完钱,都要骂一遍美国害惨了伊朗汇率;咖啡柜台小姐眼妆晕了,她偷偷望了我好几眼,深夜里,这双玉墨似的眼睛失了焦。

历史提炼出恢弘的政治史、征战史。属于大浪淘沙的极少数,不同于我在伊朗的实感:一种自然的生活,不是异乡人面对国际核制裁、什叶派和黑袍的异域冲击。而是当地人在一个地方、一种文明中,生存适应了数十年形成的日常。它在平缓里浸着悲喜。又有些同质、琐碎和无聊,像世界上每一个长途客运站里摊主的恹恹欲睡。

伊斯法罕,伊玛目广场上的年轻女子。

2

“不可以,这里是公共场所。”公历6月上旬,斋月临近尾声,兼职的Amin在德黑兰一间旅馆里对我说。为了让我认识到这件事情不容商榷,他紧盯着我的眼睛。

我问的是,我能在这里摘头巾吗?

像所有伊朗旅游攻略中对女性提出的善意警告,在公共场合,9岁以上的女性必须用头巾包裹住头发,上衣长袖过臀,下装盖过脚踝。电视、报刊、杂志上出现的女性形象也一样。

1979年,伊朗爆发伊斯兰革命,头巾作为立场鲜明的宗教表达嵌入了政治。这一年成立的世界上第一个伊斯兰国家——伊朗伊斯兰共和国——通过一系列立法明确了女性未正确佩戴头巾的法律责任。

在伊朗。阿富汗、巴基斯坦等伊斯兰国家的街道,有一类叫道德警察的特殊警察,他们专门制止那些不严格遵循伊斯兰教义的人们(包括游客),比如头巾没戴好、穿紧身裤、妆太浓等。与此同时,伊朗有人专门研发了躲避道德警察的手机应用。

我有些摸不准伊朗人的尺度在哪里,这和平时出行要注意的地域习俗不同,毕竟冒犯程度已经超出了个人层面。

逊尼派和什叶派是伊斯兰教的两个最大派系,什叶派主张尊崇经典,古兰经未指明的不得揣测妄想;逊尼派则主张革新,未指明之域可凭自己思维去认知。在伊朗。总统需要信仰伊斯兰教什叶派,与总统同时作为国家元首的伊朗精神领袖只能从什叶派教法学家中产生。

第一个和我谈到头巾的伊朗男士是S。机场开往旅馆的路上,气温三十多度,我全身捂得只露出了手和脸,头发被汗腻成了一团,黏在脖子上。S看见我这样子。有些抱歉:“这个……头巾,你觉得怎么样?”

我客气地说觉得新鲜。

“我很早就和我妻子说。你不想戴就别戴了。我不喜欢它,虽然我是虔诚的穆斯林,我妻子也不想戴。但政府就是这样的,我们没得选:”S说:车在德黑兰路上晃悠,沉默了两分多钟,他还是不甘心:“你知道吗,去年我们差一点就有了选择。”

首都德黑兰警方去年年底宣布改革。称将不再逮捕没戴头巾的妇女:然而控制当地安全部队、司法机构的仍是宗教保守派=这一次博弈的结果是。29名呼吁取消强制戴头巾的女性抗议者被移交司法机关。

几天后,总统办公室在这个颇为微妙的时刻公开了一份三年前进行的全国民意调——49.8%的受访伊朗民众认为戴面纱是个人选择,政府无权干涉。

近一个世纪以来。伊朗政局在世俗与神权的博弈中被塑造。头巾这种宗教选择。成了伊朗的宗教保守派与包括总统鲁哈尼在内的温和派争论的焦点。温和派为这份民意调查欢呼之时,也许另一个事实更值得注意——超过半数的伊朗人认为政府强制戴而纱存在合理性。

出发前。在北京机场飞往德黑兰的航线候机区。我的长裙没有完整盖住脚踝。一转头,我才发现几位伊朗男士一直望着我和我的脚踝。墨石般的瞳孔透着微愠。“现在我是在北京。”我皱了皱眉。时间越久,汇聚在我身上的目光越沉重。我有些发慌了。

几分钟的无声拉锯后。我去洗手间换上了长裤。

3

现在是斋月。请不要担心,伊朗街头没有宗教暴乱;德黑兰安全得像你去过的任何一个城市,当你深夜抵达机场,可以放心乘出租车——出发前的几封通信中,Amin再三让我放心伊朗的安全问题。见面后,我的故作轻松很拙劣。如他见过的大多初次来伊朗的女性。

“为什么来伊朗?”Amin问我。

“因为好奇。”回答的后半段被虚荣心抹去了:人年轻。带点对生活的不甘心,渴望危险,热衷夸大悲喜。拿地名来装点过于平静的人生。

Amin今年29岁,去年從德黑兰大学硕士毕业。他长得太像中国人了,第一眼见到时,我犹疑好几秒还是没忍住问出那句“你好?”对中国,Amin最大的不解来自他热爱电游的大学室友。“他拥有一切。但从不学习。不参加考试,也不外出,总在宿舍里一整天。为什么这么喜欢打游戏呢?”他为室友不珍惜优渥生活而难过。我不知怎么回答,只好说:“欢迎你来中国找答案。”

亚滋德,聚礼清真寺见到的一家人。

见面前,我没想过Amin的样子,他似乎有种已经接受世上所有现状的安定。这是小发前邮件透露不了的。

但伊朗的中国人并不少见。来德黑兰的飞初上,我遇到一位内蒙古包头的大哥。他所在的一家重工业国企和伊朗几家矿产公司都是合作关系。这是他第二次来伊朗,他将去往伊朗南端的波斯湾,帮助合作方使用包头产的采矿自卸车。

1905年。美同以伊朗支持国际恐怖主义及致力于发展核武器为由,宣布对伊朗实施贸易禁运。这位包头大哥告诉我。因为美国和欧盟对伊朗的制裁。伊朗的对外贸易和经济受到很大影响。

讲起中国,Amin眼里盈着淡淡的羡慕。他口中的中国和平富饶,美好得如在另一处神域。平时我习惯和外国人解释“中国没你想的那么保守封闭”,Amin这样我反倒有点不适应。我说。中国现在也面临各种社会、环境问题,没有你想象的那么完美。

“是的。我能明白你说的这些问题。”他声音的平静近乎温和,“也许你和你的祖国正面临着很多棘手的问题。而我的国家还在打仗——从我出生开始。现在,我的父母和妹妹还生活在那里,我在伊朗的签证快到期了,很快我也要回到那里。”

我很惊讶,“你不是伊朗人吗?”

“我是阿富汗人。”

这下我实在说不出什么话了。

4

贸易、征战、文化交流,东西方二十多个世纪以来的融合和冲突发生在中东。霍尔木兹海峡、苏伊士运河、连接红海与亚丁湾的曼德海峡。世界能源输出的三大咽喉通道皆位于中东。

巴扎(市场)作为卡尚的贸易中心已经有近800年历史了,除了贸易,这里也是人们的休闲社交场所。

一个世纪内,国际政治下的能源,军事、宗教博弈,让中东成为了全球最动荡的地方。

十年前,Amin来伊朗读书,他的祖国最为多数中同人所熟知的是小说《追风筝的人》和塔利班组织。比起邻国阿富汗和叙利亚、伊拉克、巴基斯坦,伊朗在中东显然属于安全地带。加上数千年波斯帝国的余韵。对Amin而言,伊朗祥和、现代、富饶。如同沙漠中水草聚集的丰美之地。

每次出门前,Amin都会提醒我一遍“不要摘头巾”。其实更需警惕的是风。几次我在路上被风刮下头巾,顿时裸身般窘迫。

对异域人而言,伊朗像一场电影,是一帧帧的。拥有绚丽穹顶和繁美花纹的清真寺坐落在现代建筑中,典雅清新,纷繁色彩拼在一起却不甜腻。街头的霍梅尼画像下,穿衬衣西裤的男子、戴头巾的女子和一袭袭黑袍(Chador,波斯语意为“帐篷”)穿行其中。偶尔,那张头巾下的异域脸庞也好奇望向了你。

穿黑袍的女性大多年长,黑罩袍从头顶垂下,直至脚踝。只裁剪出一张轮廓清晰的面庞,端庄肃穆。每次与她们擦身而过,我也不由挺直了腰背。而女孩们总给我一种高中生穿校服的感觉,很多人头巾没我戴得严实,有的虽然穿着黑袍。但头巾垮到了后脑勺。我在德黑兰大学见到一位女孩,显然重新剪裁过了,她身上的黑袍像朋克歌手的演出服。

“Ni hao!”“Salaam!”伊朗人过于热情了,走一条短街,起码有15个人打招呼,或直接喊“Jack chen(成龙)”。中国元素并不少见,马路上,不一会儿就闪过一辆东风标致,商场里常有安踏、361度、班尼路的服装店。店里款式有吊带裙、女式短裤,只是橱窗里的女模特戴着头巾。

但在伊朗,你找不到星巴克这一季的新款星冰乐,或肯德基、麦当劳套餐的当季小赠品。更不用说迪士尼乐园了。

“国际制裁对整个伊朗经济的影响特别大,而且国内的人民生活受到太大影响了,出国旅游或读书都很难。现在汇率跌得太严重了,四五年前一美元可以兑换一千图曼,整个物价涨得比通货膨胀率快。”32岁的Amir说。他是我在伊朗的向导,一位大学旅游管理专业的教授,在四个月暑假里兼职导游。每次一提到美国政府,他那张热情、和悦的脸就黯然了。

20世纪50年代,伊朗在美国及其他西方国家的支持下开始开发核能源。2003年。时任伊朗总统哈塔米宣布,伊朗已发现铀矿并已成功提炼出铀,至此伊朗核计划发展到了关键阶段,即核燃料循环系统建设阶段。

伊核问题一跃成为国际焦点。联合国安理会2003年以来先后通过四份制裁决议,不断加大针对伊朗核计划的制裁力度,制裁针对的仍是防扩散领域。避免对伊朗的能源产业、正常的国际经贸往来和人民生活造成不利影响。而1980年与伊朗断交的美国。以核武器和恐怖主义等为由对伊实施经济制裁,并不断加码,措施还包括限制交易、旅行等。欧盟也对伊朗进行了单独制裁。

“可还是要生活呀。”Amir说。

没有星巴克,德黑兰街头咖啡馆仍然很常见。路边传统菜饭馆中,穿插着仿版肯德基、麦当劳。不能进口耐克、阿迪达斯,但全球大型服装代工厂孟加拉国、巴基斯坦离得不远。我在伊朗看到的绝大多数人,他们的神情远比我在北京见到的路人和悦。除了在街上开车横冲直撞,他们做什么都很悠闲、怡然。

过去二十多个世纪,各大帝同在扩张版图之时,身处东西方十字路口的伊朗屡遭侵犯乃至灭国。伊朗人似乎早已练就了在逆境融合生存的能力。当亚历山大大帝入侵伊朗、推行希腊化政策时,波斯人想出的办法是把女人嫁给希腊人,将波斯的生活习惯和思维方式带入希腊家庭,两百多年后亚历山大战败,波斯文化回归,后来与阿拉伯文化融合。如今波斯语有近40%的词汇来自于阿拉伯语。环境和宗教历经千年塑造了伊朗的国民心性。

我在伊朗入住的每一间酒店和旅舍,房内都放了地毯。墙上钉着指往麦加的金色向标,供祷告使用。每至破晓、晌午、下午、日落、月升,散落城市各处的清真寺开始祷告。雪山环绕的德黑兰,荒漠中的亚滋德,充满了波斯花园的伊斯法罕,整个世界几乎同时响起伊斯兰拖着长音的唱经声,那个极具穿透力的男性咏叹调,像钟鼎一样笼罩在城市的上空,通过宣礼塔的喇叭如潮水般漫开,震慑、浸润着城市里的人。

波斯历法9月,新月初升时。即斋月起点。接下来一个月。穆斯林以日出到日落不进食的方式来表示对真主的服从和自我牺牲。每当傍晚响起宣礼声,封斋一天的穆斯林就可以进食了。清真寺会发放免费斋饭。我吃过两次,一次是茄子细米饭。另一次是夹蔬菜的面饼。许多餐厅在斋月歇业一个月。Amir告诉我,斋月里如果实在饿得太难受。他就睡觉,有时候一睡就是一天。

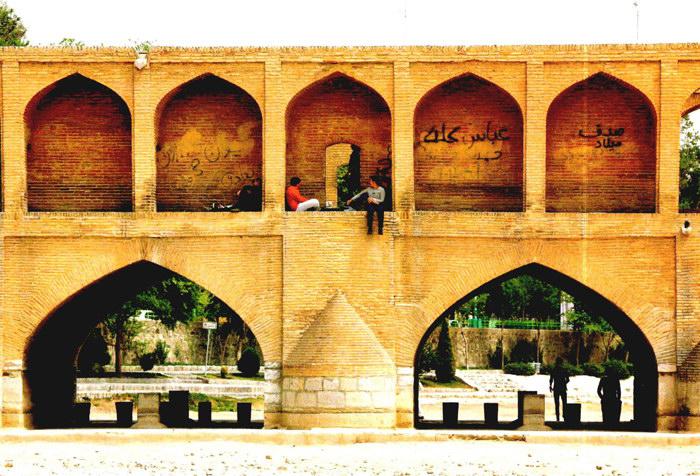

伊斯法罕,三十三孔桥上的人们。

对游客也有规定,白天在公共场合不能进食、饮水,晚上8点后才可进店就餐。我经常在三十多度高温里走一下午。手里明明拿着瓶水,却渴到了唇色发青。那些露出头发、脖子,穿短袖的男性游客也面若菜色地提着三明治走在路上。

有一次。我在地铁又渴到唇色发青,手里也拎着矿泉水瓶子。一位穆斯林女士望着我,摇了摇门己手中的水瓶,示意我喝。我推脱几次都没用。望着还在坚持要我喝水的她,觉得自己活生生被推到了道德和法律的边缘。

“See!”拥挤的地铁车厢里。这位女士直接擰开了手中矿泉水瓶盖。仰头一大口。我颅内轰鸣,呼吸都微弱了。见我不动弹,她又准备仰头喝。“停!”我僵直身子,机械地拧开瓶盖,抿了小半口。喝完后全身紧绷。

这是我在伊朗做过最大胆的事情了。

5

伊朗人骨子里的热情奔放,和伊斯兰教什叶派的保守虔诚,以不同比重交织在现代伊朗人的性格里。

无论是地铁的陌生女士,还是S、Amir,他们都热情友好,是虔诚的穆斯林。我想贴近这里的任何事,但伊朗仍在面纱之下。

亚滋德、伊斯法罕,或德黑兰、卡尚。霍梅尼的街头画像都很常见,我走进的每一家商铺都摆放了他的相片。街上如出现其他政治领袖的肖像。也往往并排悬挂一张霍梅尼肖像——后者似乎是前者合法的认证章。正如我抵达的机场名字。霍梅尼的正式称呼是伊玛目霍梅尼,这是他在伊朗的圣人身份的注脚。

6月中旬。当我们开车路过霍梅尼的陵墓时,S特意指给我看。他告诉我幸亏没早几天来,今年的圣陵悼念又差点挤得出了事故。

割裂从圣人之名诞生的1979年就开始了。伊斯兰革命前,伊朗处于巴列维王朝。与邻国土耳其的凯末尔一样,巴列维王朝的第一位国王也试图将伊朗建设成政教分离的现代化国家。借助石油资源,伊朗在上世纪60年代经济腾飞。通过推行亲英美的对外政策、“石油国有化运动”和“白色革命”,上世纪70年代中后期的伊朗已经“全盘西化”,当时伊朗的社会生活方式已趋同于欧美。德黑兰甚至一度得名中东巴黎。

实际上,从1925年巴列维王朝创建之初,国内对王朝的抵抗就没中断过。统治者希望提高女性地位,甚至在1936年明令禁止佩戴头巾。由于造成民众恐慌,强制性部分在五年后被删去。国王以残酷手段使教权屈服于王权,措施不仅遭到宗教势力的强烈反对,也种下了群众基础极广的教会与整个巴列维王朝的仇恨之根。

德黑兰的巴扎(市场),金饰店很常见,伊朗人喜欢华贵的金饰。

西方化、世俗化与宗教的冲突,不是伊朗独自面对的问题。20世纪60年代末起,中东多国兴起“伊斯兰法复兴”运动,利比亚、巴基斯坦、苏丹、阿富汗等国宣布废除源自西方的法律,恢复传统的伊斯兰法。在这场与西方人的政治逻辑推论完全相悖的政教合一运动中,是伊朗在全世界第一个实现了宗教政治制度化。

20世纪70年代末,金融危机加上巴列维王朝的专制和腐败,伊朗反对派声势越来越大。1978年11月,国王颁布军事法令导致数以千计的示威者被杀,长期支持沙阿(伊朗君主)的美国也开始动摇。次年,国王出逃。

接着,此前一直通过BBC波斯语频道发言的精神领袖、76岁的霍梅尼回到伊朗,他宣称要开创一个没有外国影响、严格遵守伊斯兰教义的新伊朗。1979年3月全民公投,在98.2%的赞成票中,以阿亚图拉·霍梅尼为最高领袖的世界第一个伊斯兰共和国成立了。

最直观的改变是女性装扮。各式服装、迷你裙换成了黑袍和清一色的头巾。Amir说,这对他母亲影响不大,革命前她也戴头巾。而革命对他的父亲、一位当地教育系统的高级官员影响更大一些,“因为教育系统改革实在太多了。”

对这场革命的改变和领导者,Amir不那么反感。他喜欢现在的伊朗,因为他认为现在的伊朗也有现代化。

Amir耿耿于怀的是建国第二年的两伊战争。彼时富强的伊拉克在霍梅尼政权立足未稳之际攻打伊朗,对伊朗的伤害至今犹在。耗时八年的战争,伊朗死亡35万人。受伤70万人,伊拉克死亡18万人,受伤25万人。双方经济损失高达5000亿美元。

“你们不会感受到。在战争中,国际上支持伊拉克的是大多数,美国欧洲将大多武器给了伊拉克,很多人一出生就失去了身体的一部分。”Amir语气隐忍、悲伤,“在战争中。国际上几乎没有人支持我们,伊朗能活下去的原因是一些烈士,一些十几岁的孩子们绑着炸药包去炸地雷阵。就这样,我们才活了下来。”

自此,在战争中无力应对来向伊拉克袭击的伊朗一直研发导弹。

2015年,伊核问题六国(美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国)、欧盟和伊朗达成伊核问题全面协议。而今年5月,局势再度紧张。美国总统特朗普寅布退出伊核协议,重启因伊核协议而豁免的对伊制裁,并表示。希望包括盟友在内的所有国家在今年11月4日前停止从伊朗进口石油。否则将面临美国制裁,这次美国不会给予任何国家豁免。

德黑兰的公园里,野餐的伊朗家庭。

当联合国安理会和西方解除了对伊朗制裁后。伊朗举国欢庆。以为这场持续13年之久的国际争端最终结束了。2016年初,伊朗总统鲁哈尼将首次出访地点选在意大利首都罗马,意大利总理伦齐在会而后表示意大利和伊朗将在经济领域展开紧密合作。

为了迎接到访的鲁哈尼,意大利政府在他参加活动的博物馆遮盖了一些裸体塑像——这似乎是世界对伊朗态度的注脚,他们小心翼翼贴近并向这个黑袍中的国家展示着友好,却心隔重山,没把他们当同一个逻辑世界里的人。

6

新月再一次高悬夜空,就是开斋节了。这是伊斯兰教的重火节日,人们会穿上节日盛装,到清真寺参加“会礼”,互道祝福,馈赠礼品。来恭贺斋月的完成。

今年的开斋节在6月15日。正好是俄罗斯世界杯足球赛B组比赛伊朗队对阵摩洛哥队那天。这是伊朗男足第五次进入世界杯决赛圈,伊朗首次打入世界杯是伊斯兰革命前一年。1979年开始,女性就被禁止进球场观看比赛了。

开斋节的夜晚,伊斯法罕三十三孔桥边的草坪上,坐滿了来野餐欢度节日的家庭。伊朗人热爱野餐。夜风清凉,铺开地毯摆满食物。野餐大多以家庭为单位,坐在我们对面草地的是一群朋友。他们拿着手机APP在看世界杯直播。国内的朋友们也在看直播。体育,仿佛成了不同国别、不同宗教的社会问的最大公约数。在伊朗的旅途上,常有人在看到我的NBA手机壳后。就激动地走上米和我聊今年的季后赛。

桥下河水早已干涸。我在河床转了一会儿。夜风里,女孩们黑袍中的年轻身体被勾勒出了柔和弧度,照面时她们低颔浅笑,错肩时传来了温热的体温。桥怎么修起来的。萨法维王朝怎么创下了“伊斯法罕半天下”,还有种种历史政治,与眼前正在呼吸着的人相比,恍若存在于不同的维度。此刻,哪怕是这些女孩子的一丝恋爱心情,对我的意义也超出了一个历史王朝。

他们更好奇我——新奇的东亚面孔。不断有人上来问我能不能合照,一位带着几位女生来合照的妇女突然上前,摘下了我的头巾,说:“就当和自己家,你不用戴的。”那张照片里,我一脸错愕。

“你觉得伊朗怎么样?”搂住我胳膊的女孩回头问我。

这是我在伊朗被问过最多的问题了。在亚兹德聚礼清真寺时,我甚至因此被围住了。当时正值晚祷,大人们在寺内祷告,孩子们在外面追逐嬉闹。在那个悠长的男性咏叹调的背景音下,人们认真地望着我期待回答。沟通非常困难。每个人都竭力用上了所有会说的英文单词。介绍他们的祖国。一次,一座清真寺的年轻阿訇邀我们进寺内,向我们介绍伊斯兰教,讲到基督徒时说的是“我们的兄弟”。而在伊斯法罕,偶遇的一位长者庄重介绍了很久伊朗,说,等你回到你们国家,请向他们介绍一个真实的伊朗。

核武器恐惧、原教旨主义的成见之下,在这里生活的人好奇又担忧世界对他们的看法。这是熟悉的慌张,当我面对来自欧美的朋友,我也是小心翼翼的。

“为什么不走呢?”我原想问Amir,后来发现实在没这个需要,Amir几乎无时无刻不散发着对伊朗的热爱和对波斯文化的自豪。

同样的问题。在离卡尚不远的一个镇上,我问过R。当地户户都种了石榴树,他家还有一棵白桑葚树,熟果跌破了一地,呼吸都是蜜意。对需求和物质,R总说“It Is more than enough”。他是拜火教徒,教义中非常重要的一条是不能撒谎。20年前,R所在的镇子还有数百位拜火教徒,现在连同他只剩下七位。

1979伊斯兰革命后,一些美国的公益组织开始帮助伊朗人移民美国。R说,当时去美国非常简单。交3000美元,六个月后去澳大利亚待一年,再去美国办理一些手续后,会退还这3000美元,就移比成功了。也有很多去了国内周边大城市。像卡尚、伊斯法罕、德黑兰,后来我从伊斯法罕回德黑兰的车上。司机恰是R的一位老乡。

“为什么不走呢?”

“我觉得国家需要我们。如果我们都走了,就没有人了。所有事情都不会再有变化了。”

7

6月21日凌晨。俄罗斯世界杯B组次轮赛,伊朗0:1输给西班牙。比起场上运动员,这一场比赛更大的焦点是远在伊朗的女球迷们。赛后,赢球的西班牙队队长拉莫斯转发了她们的观赛照:“她们才是今晚的胜利者。希望今晚是她们连胜的开始。”

她们已经等待了38年。为了进球场看球,曾有伊朗女球迷穿上男装、贴上假胡子,经过安检混入场内,她们在社交网络上被同胞们称为英雄。伊朗导演贾法-帕纳西特意拍了一部电影《越位》。讲述伊朗女性为进球场所要付出的代价。

开赛前几个小时,伊朗塔斯尼姆通讯社还传来坏消息。直播计划取消。伊朗男女球迷们早早来到场边集结,有的静坐,有的抽出南非世界杯的噪音喇叭“呜呜祖拉”抗议。比赛前一个多小时,德黑兰警方从该国最大的体育场内撤出,为她们让出了道路。

她们很多人摘下了头巾,戴着国旗帽子,棕色、红色的头发大段裸露在空气里,惊艳的面容涂着国旗油彩。她们呐喊,流泪,即使这一晚只是直播。

在上一场小组赛的决胜球时分,我们在伊斯法罕,直播被30秒的广告中断。忽然,对而野餐的人尖叫、欢呼四起,汽车鸣笛此起彼伏,河对岸礼花轰然。“赢了吗?”我迟疑要不要欢呼。对面野餐的一位女生和我对视上了,“IRAN!”她忽然一声。我条件反射般喊回去,“IRAN!”她开心得大哭,猛扬着手中的国旗,“IRAN!”

纤月悬空,礼花一朵接着一朵腾空,鸣笛和欢呼潮水般弥漫了整个伊朗。从三十三孔桥到广场的一路上。人们流泪欢呼,彼此拥抱。Amir从酒店跑来,因为太过开心,他脸上肌肉轻微颤抖着,眼里闪着泪花。

我曾经不信任Amir。之前他对我的每一次回答,他口中對这个国家的热爱,我都觉得他没有跳出自己知识分子阶层的认知框架。他像湖水一样让我看见了自己,被框住的那个是我,我找的从来不是答案,只是想证实我在书里、网络信息中得来的预设。

“此时此刻,全世界有很多伊朗人正在看着我们,我猜想他们一定非常开心……在这个时刻,当他们的祖国在政客口中正背负着战争、恐吓、侵犯等一系列非议时,我们在这里跃过了政治上沉重的阴影,来讲述她那隐藏在下面的辉煌的、丰富的、古老的文化。我骄傲地把这个奖项献给我祖国的人民。献给那些尊重所有文化和文明、鄙视敌意和怨恨的人们。”2012年初春,我在大学宿舍看完了第84届奥斯卡颁奖典礼的直播。拿下这一年奥斯卡最佳外语片的是伊朗导演阿斯哈的《一次别离》,因为离婚和移民题材,这部电影在伊朗曾被禁播,解禁后,很多伊朗人认为它丑化了国家。

上台领奖时。阿斯哈带着小纸条,庄霞说完了这一段话。流光溢彩的会场里,有人不解、好奇,或轻蔑,14岁的剧中小演员哭得浑身颤抖。她是阿斯哈的女儿,黑头巾仅稍稍掩了一下后脑勺,这是我第一次见到她美丽的棕色长发。

会场响起的掌声是礼貌式的。赢得全场起立喝彩的是那一年以《铁娘子》中撒切尔夫人形象拿下影后的梅丽尔·斯特里普。

走在伊斯法罕街头、被喜悦欢呼笼罩的那个晚上。我忽然想起六年前的颁奖场景。那些不为外界所知的隐秘与幽暗、伟大与温热,依然只有这个国家的人才能懂得。