刍议音韵学在中学古诗文教学中的运用

项丹利

摘 要:音韵学被古人称为“绝学”,这一方面体现了音韵学本身的学习与运用之难,但在另一方面却忽视了音韵学作为古代传统“小学”之一的实用性,将其过分神秘化。在现代,人们则能站在古人的肩膀上,通过利用国际音标和计算机等现代科学技术,更加容易地掌握音韵學的基本知识。简单地将音韵学知识运用于中学语文的古诗文教学中,能帮助教师更好地对古诗文进行分析,带领学生一起领略中国古典诗文的艺术之美。

关键词:中学古诗文教学;音韵学;《石壕吏》

汉语音韵学是研究汉字的历史读音及其变化规律的一门科学。音韵学通过分析汉字的读音,归纳出汉语各个历史时期的语音系统,包括声母系统、韵母系统和声调系统,然后对各个历史时期的语音系统进行比较,从而探究汉语语音的演变过程及其发展规律。[1]

音韵学的学习,由于涉及上千年的语音历史发展演变,古人又缺乏像现代国际音标这样的语音学理论工具,只能通过文字来描述语音,使其一度被冠上“绝学”的大高帽。如古人用音乐的“宫、商、角、徵、羽”来对应“喉、齿、牙、舌、唇”的发音部位,艰深抽象。关于平上去入四个声调的具体调值,古人即便极力描述,如唐代释处忠在《元和韵谱》中说“平声哀而安,上声厉而举,去声清而远,入声直而促”,明代释真空在《玉钥匙歌诀》中说“平声平调莫低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急收藏”,却仍只能得到一个关于声调大概的感觉状态,并不能得到具体调值。

相比之下,现代人能够站在古人的肩膀上,利用反切系联法、历史比较法等传统方法,同时辅之以现代国际音标和计算机技术,揭开音韵学的神秘面纱,从而更加容易地进行音韵学的学习,掌握音韵学的基本知识,并利用音韵学服务于语文学习。

如中学课文中的唐代岑参的边塞诗名篇《白雪歌送武判官归京》,开头四句是:“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”著名语言大师赵元任认为,这四句诗如果用我们的“官话”(即现在的普通话)来念,押韵的字“折”和“雪”、“来”和“开”并没有什么特别的地方,可是如果换用他的属于吴语的家乡方言常州话来念,头两句就收迫促的入声“折”和“雪”,而后两句则收流畅的平声字“来”和“开”。这种迫促和流畅之间的明显变化,从语音上暗示从冰天雪地到春暖花开这两个世界的转变和分野,表明“韵律象征着内容”。[2]实际上,此处的“折”和“雪”在《广韵》中就是属于入声字,在古代应当收迫促紧张之音。我们一旦了解了这样的音韵变化,就能发现这首诗在语音上的妙处,也能对语音韵律“象征”的内容有更为深层次的理解,对于千古名句“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”之美有着更为深刻的感受。

以下笔者试以唐代伟大现实主义诗人杜甫的代表作之一《石壕吏》为例来探讨音韵与诗歌的关系,浅析音韵学在中学语文古诗文教学方面的运用。

《石壕吏》在思想情感上明白晓畅又悲壮沉郁,在内容上是一首五言古体诗。没有固定平仄,韵脚随思想内容而转换。

石壕吏

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

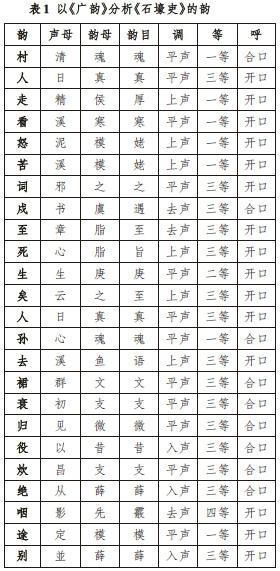

如果参照中古音系的代表《广韵》,这首诗的韵可作如下分析(如表1):

全诗按照内容结构可以划分为三大部分。第一节为第一部分,诗人“暮投石壕村”,单刀直入,直叙“有吏夜捉人”。第二、三两节为第二部分,这部分以老妇在吏的步步紧逼下的悲苦陈词为主。第四节是这场“夜捉人”的悲苦结局,吏捉老妇走,独余一老翁。

在第一部分中,“暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看”两句,韵脚字中“村、走、看”,三个洪音一等韵,以开口为主,洪音口腔共鸣空隙较大,声音较为洪亮,表现出在黑夜里官吏前来抓丁的气汹意昂,体现出在兵祸连接的时代里,人民深受抓丁之苦的昼夜不安。一听到门外有了声响,这一家人就立马知道是县吏又来“捉人”,老翁立刻反应“逾墙”而逃,而由老妇开门周旋。

第二部分是诗的主体。从吏的怒到妇的苦,从矛盾碰撞到深深的无奈,这样的情感变化与韵的变化是相一致的。“吏呼一何怒!妇啼一何苦!听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!”这几句以开口为主。“室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役,犹得备晨炊。”这几句以合口为主。开口没有介音u,易于表现激昂强烈的情感;合口有介音u,利于体现声音的悲伤无奈。同时,“致词”的内容,如表1所示,在语音层面上多次换韵,表现出多次转折,在内容层面上就暗示了石壕吏的多次“怒呼”、步步逼问。最后,诗人更是一连用三个毫无声调起伏的平声字“衰”“归”“炊”来表达老妇心中深深的悲苦与无奈。这些体现了诗歌内容上的情、韵一致。

从第二部分到第三部分,是诗的凄哀尾声,开始出现并多使用入声。入声的特色是缠绵悱恻,思绪幽幽,如泣如诉。“夜久语声绝,如闻泣幽咽”,诗人没有说是谁在“泣幽咽”,可能是归来的老翁对老妻被捉的无语泪流,也可能是儿媳担心婆婆却又顾着孩子与客人(诗人)不敢痛哭的低声哽咽,诗人在这里用低沉清冷的入声字“绝”“别”来表现“夜久语声绝,如闻泣幽咽”的情致凄绝,以及“天明登前途,独与老翁别”的呜咽悲凉。从第二部分到第三部分,正是音韵上从平上去到入声的转换,带给读者更加强烈的情感冲撞。

最后,我们可以通过与写在《石壕吏》之后的《闻官军收河南河北》作简单比较,来深化对《石壕吏》这种通过音韵的铺排变化来体现杜甫诗歌沉郁顿挫特点的认识。

《石壕吏》写于“安史之乱”期间,当时战争给人民带来了深重的灾难,而《闻官军收河南河北》则是写于“安史之乱”平定后的763年,因此《闻官军收河南河北》体现出与《石壕吏》完全相反的明快情感,被誉为杜甫“生平第一快诗”。

“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。”这首诗歌的韵脚“裳”“狂”“乡”“阳”全属于阳韵字,读起来自有一股响亮、明快之感,准确地传达了诗人听闻河南河北收复、内乱平复的捷报后欣喜若狂的心情。

整体来看,《石壕吏》全诗的音韵变化,将景、情、声结合得恰到好处。《批点唐诗正声》赞《石壕吏》云:“风人之体于斯独至,读此诗泣鬼神矣。”正是精当的音韵与情感的结合,才能有如此的艺术效果。

声韵其实也是一种重要的修辞。我们不必刻意深究传统音韵学艰深的研究方法。教师只要能在教学中运用一些音韵学的理念来浅层分析古诗文,便能更好地感受古代诗文的声律韵调与情感内容水乳交融的古典艺术之美,为古诗文教学提供一种文句理解的方法、一条审美的途径,进而体会到一份古代文学的独特之美。

参考文献:

[1]万献初.音韵学要略[M].武汉:武汉大学出版社,2012:1-2.

[2]童庆炳.文学概论[M].北京:北京大学出版社,2009:114-115.