柠条塔煤矿切顶卸压自成巷技术研究及应用

高 亮,付 强,周开放,王宏宇,刘斌慧,魏庆龙

(1.陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司,陕西 榆林 719300;2.中国矿业大学(北京)深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,北京 100083)

随着科学技术的发展,我国采矿技术也在不断的进步。煤炭开采技术与装备水平得到极大提升[1],并经历了以下阶段:第一阶段为20世纪60~70年代,钱鸣高[2-3]提出“砌体梁”理论,首次完整论述了采空区上覆压力传递和平衡方法,并形成了长臂开采的一个工作面提前开掘两条巷道,为我国采矿技术发展奠定基础;第二阶段以宋振骐等[4-5]“传递岩梁”理论为主体,通过分析高应力区矿压分布方式,发现了区内存在内外应力场,提出了小煤柱工法,为提高煤炭回收率做出了贡献。但由于我国煤炭资源的逐渐减少,迫使在采煤过程中应该更加重视煤炭回收率。随着开采深度的增加,留设煤柱上方应力集中引起的巷道围岩大变形、冲击地压、煤(岩)爆以及煤与瓦斯突出等地质灾害十分严重[6]。因此,严峻的“安全、资源节约和开采成本”问题已成为当前制约我国煤炭工业发展的瓶颈和突出问题[7-8],我国煤炭必需通过技术创新、装备创新推动行业发展。

“切顶短臂梁”理论是通过在回采巷道将要形成的采空区侧顶板进行定向预裂,切断顶板的应力传递路径,缩短顶板悬臂梁的长度,从而减小采空区侧巷帮受到回采动压的影响。基于“切顶短壁梁”理论,何满潮等[9]创新性地提出了回采整个盘区工作面,无需提前掘进回采巷道,无需留设区段煤柱的切顶卸压自成巷新技术,并提出了相应的关键工艺和与之配套装备系统,使回采巷道掘进和工作面采煤实现一体化,最终在无需提前掘进回采巷道的条件下实现无煤柱开采。

目前,该技术已于陕煤柠条塔煤矿S1201-Ⅱ工作面成功试验,并取得了良好的应用效果。因此,本文以柠条塔煤矿切顶卸压自成巷生产试验为工程背景,对切顶卸压自成巷的技术原理、关键工艺和关键参数设计进行了阐述,并对应用效果进行了总结。

1 理论基础及技术原理

1.1 理论基础

以“切顶短臂梁”理论为基础,通过顶板定向切缝技术切断采空区顶板与巷道顶板压力传递,使巷道顶板形成“切顶短臂梁”,从而减少采空区顶板变形和垮落对巷道顶板带来的影响,减小应力集中,保证巷道围岩稳定性。其力学模型见图1。

图1 切顶短臂梁力学模型(资料来源:文献[6])

图1中,G为直接顶岩层重量,σh为水平应力分量,Hc为顶板切缝深度,τ为切缝面的剪切力,L为工作面倾向长度,L0为巷道宽度,α为切缝角度,Fh为水平力应,T为剪应力。在顶板切缝作用下,采空区顶板沿设计的切缝面垮落,根据静力平衡理论,可以推导切缝面的平衡方程,见式(1)和式(2)。

N=Fh·cosα-G·sinα

(1)

T=G·cosα-Fh·sinα

(2)

式中:N为正应力;T为切缝面剪应力;g为重力加速度;其他变量含义同上文。

切缝面的摩擦力可表示为式(3)。

Fφ=(G·sinα-Fh·sinα)tanφ+CA

(3)

式中:Fφ为摩擦阻力;C为滑动平面黏聚力(黏聚力的单位为kN/m2,则黏聚力与面积平方米相乘等于力,单位为kN);A为单位长度切缝平面的面积;其他变量含义同上文。

该平面上的极限平衡方程表达为式(4)。

T=∑γiHi(cosα-λsinα)tanφ+CA

(4)

式中:Hi为关键块及上覆软弱岩层的厚度,m;γi为关键块及其上覆软弱岩层的各层容重,kN/m3;其他变量含义同上文。

由于切断了采空区部分顶板和巷道顶板之间的应力传递,从而使巷道顶板形成短臂梁结构,该结构一端延伸至煤体深部稳定位置,另一端沿顶板切缝断裂。上覆岩层变形、下沉过程中,巷道顶板在采空区垮落矸石斜撑力、NPR恒阻锚索支护力共同作用下保持稳定。当采空区垮落矸石压实后,上位顶板将形成新的稳定支承结构,此时支承压力已转移至煤体深部,巷道围岩处于卸压区内从而保证巷道稳定。

1.2 技术原理

传统的采煤技术工作面回采过程中需提前掘进两条回采巷道,用于通风、行人和运输;下一个工作面回采时,两工作面间留设一个区段煤柱,用来保护下一区段回采巷道不被破坏。其巷道布置方式见图2。

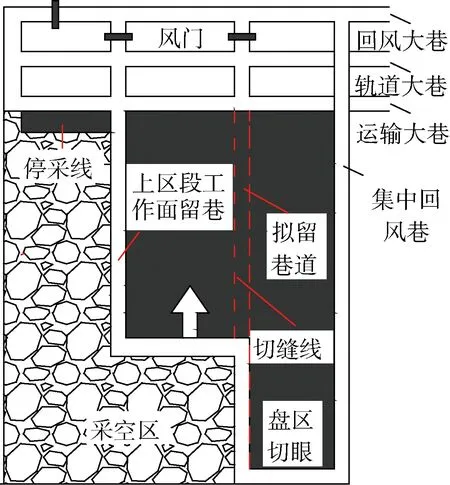

切顶卸压自成巷技术创新性地改变了传统采煤技术回采巷道布置方式和采掘模式,利用一系列关键工艺和配套装备,实现采煤过程中在工作面后方自动形成一条巷道的开采模式,其巷道布置方式见图3和图4。

第一个工作面回采时,首先沿盘区(采区)四周边界布置一条集中回风巷、长切眼和运输顺槽。开采首采面时,工作面一侧为已掘的运输顺槽,另一侧则在回采过程中一边采煤一边形成一条回风顺槽。

回采下续工作面时,一侧为上区段工作面回采后留下的回风巷道,作为本工作面的运输顺槽使用;同时,工作面另一侧继续采用该技术和配套装备在回采过程中形成新的巷道,由此往复直至盘区(采区)所有工作面回采完成,如图4所示。

图2 传统有煤柱巷道布置

图3 首采面巷道布置示意图

图4 后续工作面巷道布置示意图

2 关键工艺

2.1 实体煤帮成巷技术

对于传统采煤技术,工作面回采前需提前在两侧掘进回采巷道。采煤机运行至端头割煤时,只需割透两条巷道的内侧煤壁即可,见图5。因此,应用于传统采煤技术条件下的常规开采技术和装备,无法实现采煤机超越刮板机机头(机尾)进行割煤和装煤的功能。

在本技术中,工作面机头为上区段工作面回采后已形成的巷道,机尾需在工作面回采过程中边采煤边形成一条新的回采巷道,这就要求工作面采煤装备在正常的采煤过程中必须具备超越刮板机机尾割煤的能力,以便割出预成巷道的顶板和实体煤帮边界轮廓,见图6。

2.2 自成巷道技术

自动成巷技术包括顶板切缝技术、恒阻大变形锚索支护技术和挡矸支护技术。具体的成巷工艺见图7。

图5 传统有煤柱端头割煤示意图

图6 切顶卸压自成巷技术端头割煤示意图

图7 自动成巷工艺示意图

1) 顶板切缝技术。首先通过定向切缝技术沿拟成巷道边缘切缝线(图7中“1”位置)施工一排切缝钻孔,然后利用顶板定向切缝技术在切缝钻孔内进行定向切缝,最终使巷道顶板沿轴线形成一个连通的切缝结构面,从而改变顶板应力传递路径,减少顶板旋转对巷道的作用力,有利于巷道的稳定性。

2) 恒阻大变形锚索支护技术。切缝同时,采煤机割出拟留巷道空间,需要及时对该空间范围内的顶板进行支护。在该技术实施过程中,留巷要经历初期采动影响变形、采场顶板来压影响变形、二次回采动压变形等多个变形阶段,巷道围岩具有显著的大变形特征,这就要求支护材料必须具有较大的变形能力以适应巷道的大变形特征。而目前煤矿巷道普遍采用的支护材料当屈服伸长达至极限(一般为3.5%~18%)时,就会产生破坏。而本技术则采用的何满潮研发的一种能适应巷道大变形的NPR恒阻大变形锚索(图7中“2”位置),此锚索既能吸收变形还能保持恒阻,从而有利于顶板的稳定性。

3) 挡矸支护技术。通过沿拟形成的巷道边缘进行顶板定向切缝,切断采空区部分顶板和巷道顶板之间的应力传递,进而使采空区顶板在矿山压力作用下自行垮落并不影响巷道稳定,同时,利用岩石的碎胀性,使垮落的岩石体积变大后对采空区顶板实现支撑作用。然后,利用挡矸支护技术和挡矸支架(图7中“3”位置)对采空区垮落矸石进行挡矸支护,使垮落矸石沿挡矸支护结构逐渐堆积,并经上覆岩层压实后形成稳定的矸石帮。

3 工艺参数设计

3.1 工作面工程地质条件

柠条塔煤矿S1201-Ⅱ工作面位于2-2煤层,工作面倾向长度280 m,走向长度2 344 m,煤层厚度3.81~4.35 m,煤层平均厚度4.11 m,埋藏深度90~165 m,煤层赋存稳定,煤层倾角近水平。工作面巷道布置见图8。

图8 S1201-Ⅱ工作面巷道布置图

工作面基本顶为中粒砂岩,厚5.4~21.5 m,具大型交错层理;直接顶为粉砂岩,厚0.78~4.05 m,灰色薄层状,含植物碎屑化石,具水平及波状层理;直接底为粉砂岩,厚1.8~16.3 m,夹细粒砂岩薄层,并与之互层,见有劈理;老底为细粒砂岩,厚3.2~19.6 m,具波状层理。

3.2 顶板定向切缝参数

根据岩石自身碎胀特性,当采空区顶板垮落后,其体积较完整岩体增大。若垮落岩石能够完全充填采出空间,则垮落岩石自身可对上覆岩层有效支撑,从而避免上覆岩层运动对巷道围岩产生的集中应力。因此,理论上顶板切缝高度应不小于岩层垮落后能够完全充满采出空间的岩层厚度,其值计算见式(5)。

Hf=(Hm-Hd-Hg)/(K-1)

(5)

式中:Hf为顶板切缝高度,m;Hm为采煤高度,m;Hd为采空区上覆岩层弯曲下沉量,m;Hg为采空区底板鼓起量,m;K为顶板岩石碎胀系数。为了安全起见,计算时Hd、Hg一般取值为0。

根据理论计算及现场试验结果,本次顶板切缝深度取9.0 m。为了减小采空区顶板沿裂缝面垮落时与巷道顶板之间产生的摩擦阻力,切缝角度确定为10°,向采空区侧倾斜。

3.3 巷道支护参数

1) 顶板支护。柠条塔煤矿S1201-Ⅱ工作面留巷宽度6 200 mm,高度3 750 mm。根据前期S1201工作面110工法生产试验结果,留巷顶板每排布置5根恒阻值为35 t的恒阻大变形锚索,锚索排距设计为一个采煤步距(800 mm)。恒阻锚索钢绞线长度取10.5 m(大于切缝高度),钢绞线直径21.8 mm。沿巷道走向每3根恒阻锚索采用1根长1.9 m的W钢带连接。巷道支护设计断面见图9,支护设计平面见图7。

2) 实体煤帮支护。采用“玻璃钢锚杆+8#铅丝网”进行支护,每排3根锚杆,锚杆长度1.6 m,锚杆直径18 mm,锚杆间排距为1 200 mm×800 mm。

图9 巷道支护设计断面图

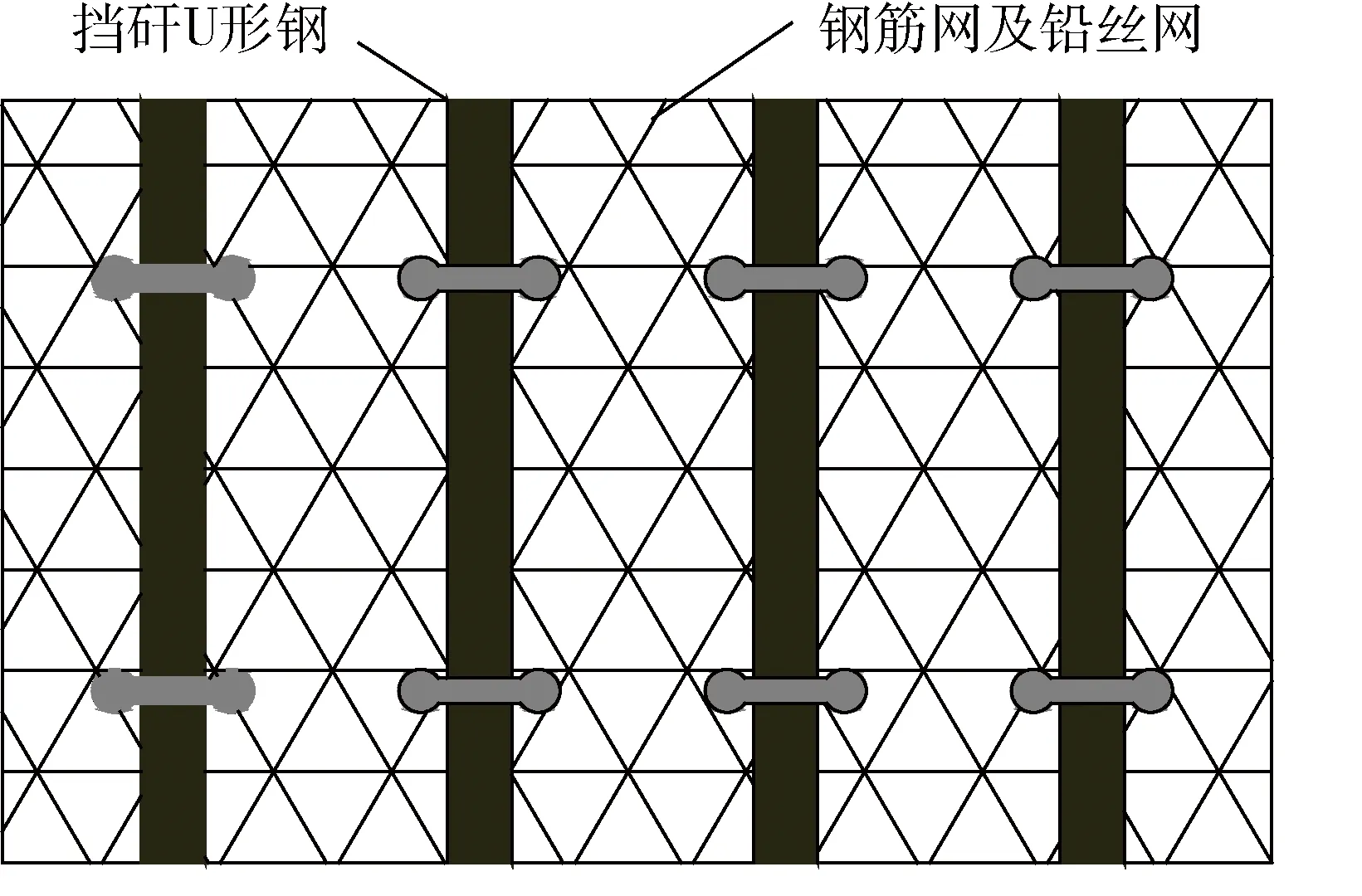

3.4 挡矸支护参数

采用“挡矸支架+U型钢+金属网”进行挡矸支护。U型钢间距为600 mm,U型钢竖直布置,并使用铁丝将其与金属网连接固定。安装完成后利用档矸支架侧向挡矸横梁抵紧U型钢,挡矸U型钢布置侧视图见图10。

4 现场应用效果

该技术的成功应用,有效解决了该矿原采用留煤柱开采方式存在的“掘巷工程量大、资源浪费严重、生产接续紧张”等问题,回收煤柱资源带来直接经济效益1.04亿元(煤炭当时价格420元/t),现场应用效果见图11~13。

图10 挡矸支护设计侧视图

图11 柠条塔煤矿实体煤侧成巷效果

图12 柠条塔煤矿采空区侧成巷效果

图13 柠条塔煤矿整体成巷效果

根据现场实时监测数据,留巷过程中工作面后方0~150 m范围内属于压力变化区,留巷围岩变形增长速度较快;工作面后方150 m以外,采空区垮落矸石压实稳定,留巷围岩变形基本不再增。留巷内顶底板移近量最大值约78.54 mm,完全满足下一工作面使用要求,典型的位移监测曲线见图14(N1测点为距工作面切眼10 m位置,N4测点为距工作面切眼90 m位置)。

图14 试验巷道顶底板移近监测

5 结 论

1) 以切顶卸压为理论基础,分析了切顶卸压自成巷新技术的技术原理,与传统采煤技术相比,切顶卸压自成巷技术无需提前掘进,无需留设煤柱,并系统的阐述了切顶卸压自成巷新技术的关键工艺。

2) 根据陕煤柠条塔煤矿S1201-Ⅱ工作面的现场生产和工程地质条件,确定了首个采留一体化的切顶卸压自成巷试验工作面关键工艺参数。

3) 结合现场应用效果图及监测时间最长测点(N1)和监测位移量最大测点(N4)的顶底板移近量监测数据,可知切顶卸压自成巷技术成巷效果很好,并且在滞后工作面150 m以后,巷道变形基本稳定,最大稳定位移量为78.54 mm。留巷效果显著,在节约煤炭资源、节省开采成本、缓解巷道接替紧张等方面具有显著优势。